沉雄简括 清刚雅正

2019-09-12刘智先

刘智先

20世纪的中国画坛群雄竞立、流派纷呈,比之绘画史上任何一个百年都毫不逊色。讨论20世纪的四川画坛,绕不开陈子庄、冯建吴、李琼久、李道熙这四位先生。郑奇、董欣宾在《中国画对偶范畴论》一书中谈到20世纪的中国画派时也称:江苏画派以傅抱石为代表,长安画派以石鲁为代表,浙江画派以黄宾虹、潘天寿为代表,上海画派以刘海粟、程十髮为代表,北京画派以齐白石、李可染为代表。提到四川画派时,则认为“分别以石壶(陈子庄)、冯建吴、李琼久、李道熙为先行,影响着这里艺术生生不息的探索”。

中国画以宋元文人画为高峰,明至清中叶尚有余绪,清晚期至20世纪初的一百多年内,画坛皆为“四王”所笼罩,积重难返,暮气沉沉。近現代美术得益于一大批海外留学归来的学子,在新文化运动的浪潮下,他们先后投入到美术教育的改革之中,如李叔同、陈抱一、汪亚尘、丁衍庸、徐悲鸿、林风眠等。在蔡元培“以美育代宗教”的号召下,先有刘海粟的上海美专,再有丁衍庸的中华艺术大学、林风眠的北平艺专,其后华夏大地美术学校一时蔚然兴起。李道熙20岁考入成都成城高中时,正值抗战期间,大批美术学校转移后方,除徐悲鸿的中央大学艺术系外,还有先后来川(重庆)的北平艺专、杭州艺专等,成都本土有庞薰琹的四川省立艺专、张采芹的南虹艺专、万丛木的西南美专以及冯建吴的东方美专等。名师如张大干、黄君璧、徐悲鸿、张书旃、谢稚柳、王朝闻、傅抱石、陈之佛、林风眠、丰子恺、诸乐三、潘天寿、黎雄才、刘开渠等,几个学校之间资源共享,教师交叉上课。一时间,巴蜀大地几乎聚集齐了当时顶级的艺术名家,各门各派在此交汇,因美术而对四川的影响可谓空前绝后。李道熙适逢其时,先是有幸结识来成都举办画展的岭南三杰梁又铭、梁中铭、梁鼎铭,并被梁又铭收入门下。高中毕业后,先生考入西南美专,与前来授课的冯建吴日渐相熟,并常常去各校“蹭课”,于诸名家处获益颇丰。其时的中国画教学除绘画外,诗词、书法、篆刻是必修课。潘天寿尝言:宁得四全,勿羡三绝。今观李道熙留下的笔记:“学诗不成学金石,金石不成学书,学书不成学画,谁知画亦不易也。”可见“筑基”时期的李道熙是转益多师、广泛汲取的,其修养不可谓不全面。在成都求学的几年经历,他从本质上步人了正规的艺术学习之途,得到了一流大家的传授,确立了正确的审美观。

近现代,花鸟画影响颇为广泛者大抵为海派、岭南派、京津派、金陵派。海派承接于松江,融金石书法入画,追求淡雅灵逸,其特点为色大于墨;岭南肇于海派,其后受西学影响,在晕染中创“撞水撞粉”法,色墨相破,斑斓通透,质感逼真;京津派以“精研古法”为要,严谨工稳;金陵派受日本浮世绘影响,又以民间壁画、年画、水印等元素植入,虽清秀隽朗,然“设计、制作”明显。此间影响巨大者则莫过于两家,一为吴缶庐,一改海派色大于墨的特点,强调绘画的书写意味和直抒胸臆的性灵体验,其表现为苍涩雄健、浑穆高古,吴氏一脉有陈师曾、陈半丁、王震、王个簃、诸乐三、潘天寿、朱屺瞻等。一为齐白石,虽受缶庐影响,但其后自开“红花墨叶”一派,天真稚拙,雄浑洗练,大有后来居上之势,20世纪中叶后的整个花鸟画坛无不受其影响,突出者如李苦禅、陈子庄、李琼久、郭味蕖、王雪涛等。李道熙也不例外,受齐氏影响最深。

李道熙一生服务于教育事业,并无波澜壮阔的传奇故事。从成都毕业回老家后,曾一度于川康银行工作,又得以结识丰子恺、董寿平、柯璜、梁漱溟等。丰氏受业于夏丐尊、李叔同,于文学、音乐、美学颇有建树;董氏精于哲学、美学,二人授李道熙“大道至简”的美学要义。李道熙热爱自然,注重写生,一生好人名山游,常与冯建吴、孙竹篱、吴一峰、苏葆桢等结伴写生。其中与冯氏亦师亦友,关系最为密切,每年的寒暑假均在一起吟诗作画。冯氏承钵于潘天寿,得其苍健古直、清刚冷峻,李道熙的刚直之质也多获于冯氏。冯氏为石鲁同胞兄弟,曾数度应邀带领李琼久和李道熙等走出巴蜀大地,与陕西美协交流互动,浸染颇深。李琼久、石鲁皆为冯建吴东方美专西画系的学生,在早期尝试中西结合的画家中,二人以明暗之道突破墨法,浑厚华滋,最得晕染之致。“良工善得丹青理”,通过与上述诸家的交游,李道熙获益匪浅。今观其作品,或多或少均带有上述诸家影子。有论者认为李道熙法于岭南,实则全豹之一斑耳。李道熙胎息于宋元文人画,出入于明清,游弋于青藤、八大之间,其后钟爱于齐白石的雄浑简古和潘天寿的冷峻刚直,以一管猪鬃笔直抒胸臆,集两家之长为己所用。其题画,常见齐氏“似与不似”要义:“绝似物象者欺世盗名之画,绝不似物象者托名写意亦欺世盗名之画,惟绝似而又绝不似物象者乃真画矣。”足见其对齐氏的喜爱。

一、正大与简括

人有正邪,画也有正邪。充满正能量的画,阳光、平实、沉厚、典雅,反之则阴暗、晦涩、轻狂、怪诞。艺术的本质是反映客观事物的美好,这个美好同时也是审美主体在情感体验中心性、品性的再现,它是建立在人性最根本的道德观、价值观基础上的,换句话说,开什么花结什么果。审美作用是一个不断自我净化、自我完善和自我提升的过程,其终极目的是要通达真、善、美那种崇高的境界,并将这种作用传递和感染他人。所以,王昱认为:“学画者先贵立品。立品之人,笔墨外自有一种正大光明之概。”柳公权强调:心正则笔正。坡翁则斩钉截铁:苟非其人,虽工不贵。观李道熙的画,色彩明快、清新典雅、沉雄简括,于浑厚华滋、元气鼓荡之间自有一股正大清刚之气溢于画外。这股气息纯正、宏大、阳刚而又清朗劲健、平实敦厚,极具中国传统文化的意韵,有着中国画纯正的味道,让人无比愉悦。它不自觉地温暖着你,令你的内心自我净化,感受和煦、欢快、正直、善良。张彦远《历代名画记》谓:“夫画者,成教化、助人伦、穷神变、测幽微,与六籍同功。”李道熙的这股清刚雅正的气息无疑具备了阳光普照、春风化雨般的“教化”意义,这正是他区别于其他画家的根本所在,也是他独立于画坛的标志。

要起到“成教化、助人伦”的作用,必须是建立在审美主体自身“正”的基础上。这个“正”除审美主体自身的品性外,还源自于儒家的经典传承,依托于伦理五常的“仁、义、礼、智、信”及“中庸”思想的“不偏不倚、过犹不及”,以及孟子倡导的“浩然正气”,即孔子“志于道、游于艺”的基础:据于德、依于仁。王昱“先贵立品”,指必须先建立审美主体的道德观、价值观,这种“品”是光明的、正直的、刚毅的、无私的。它是一种境界、一种责任,这种责任以承接天地大道、传承优秀文化为己任。经典同时也是思想的精华,彰显了文脉传承的根本,是一个艺术家的立身之所。凡经过儒家经典洗礼而真正得道的艺术家,其人格必然平和儒雅、不偏不倚,其作品也必然敦厚儒雅,平实温馨,即孙过庭所说的“不激不厉而风规自远”。它带有审美普遍意义的经典性:平实正大、磊落浩然,不会因创新而显得光怪陆离、乱象丛生。实际上,美术史上任何一个具有开创性的大家,其创新即在于比前人多了那么一点点“不同”的己意,看着谁都像而又谁都不像,绝非面目全无或“基因突变”,它有一个标准:必须是在经典的发展脉络上。李道熙这种具有普遍意义的正大清刚之气即是儒家经典文化对其心性、品性的浸染和塑造之后的再现。

严格意义上讲,中国画的传承是文化的传承,强调审美主体自身心性、品性的修养,强调写心、写意而非“画”。这一点,从西画引人中国画教学后逐渐淡化,其本质导向了技能技巧的发展而弱化了审美主体对自身人文情怀的关照,这就是当今画匠盛行、名士缺失的根本所在。李道熙生于传统文化世家,自幼习儒家经典。其七世祖李拔曾被乾隆赞为“一代循吏”,在其任职过的福建,至今仍将他作为党政干部学习的榜样。李拔诗书俱佳,著作颇丰,是乾隆问颇有影响的学者。李拔之后又有“一门八知县”的景象,而今犍为县城尚存的“文林街”,即取当时李家“文人如林”之意。虽说英雄不问出处,然世家子弟所植根的土壤自是一般人不可比拟的,家族中标杆式的人物对后世子弟的影响必然起到潜移默化的作用,让后代不自觉地散发自信、见贤思齐。李道熙尝言:人品不高,落墨無法;人品方正,画亦方正。我们无由得知李道熙的志向,但反观其作品所表现出来的那种儒雅敦厚、清新爽朗、雄健刚正的审美意趣,不正是儒家文化“士不可以不弘毅”的正大气象的价值体现吗——一种血液里流淌的文化信仰和追求,一种自身品性的含弘光大。

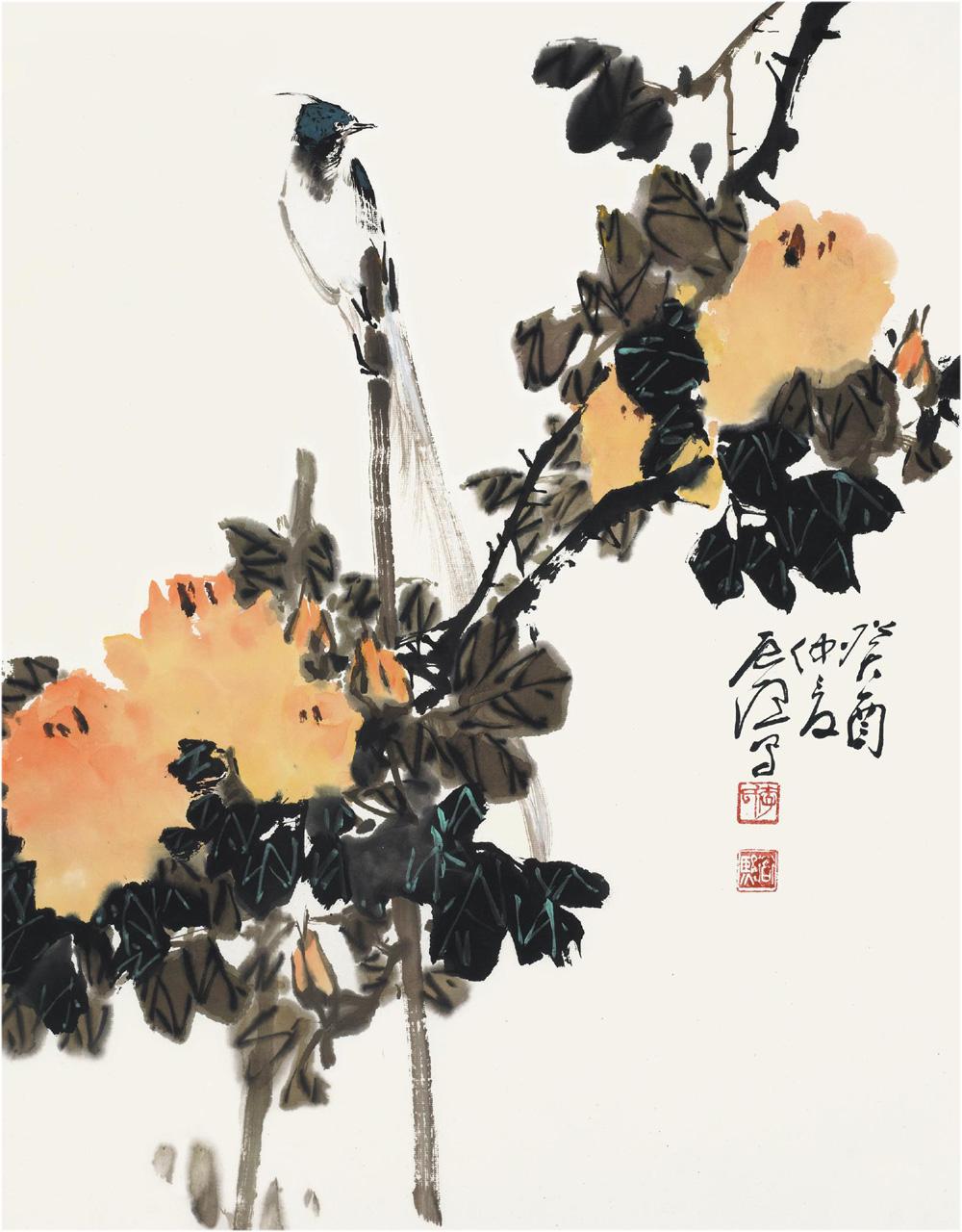

形式的简括也是审美风格的体现,并非靠复制某家即成,它需要有极其深厚的文化修养和美学素养,对所描绘的对象作提炼取舍及融会贯通。李道熙虽取法齐、潘,但他又有着自己的一套成熟的审美体验:“作画不难为繁,难为用减,减之力更大于繁。非以境减,应减之以笔。”故其画“简于象”而不“简于意”,驾繁驭简,意韵蕴藉,骨力内含,看似简单实则丰富多彩,将“简”与“内美”呈现为格局老到、气魄宏大。在表现形式上,李道熙取法宋元文人的折枝画法作大幅构成,以金石书法的“硬断”植入,用笔极其简率而不失圆劲厚重、苍古遒健。其谋篇布局的衔接映带以“势”相就,形势出而气韵生,气韵生而神采足,顾盼流转,纸墨相和。通篇前后相随、欹正相合、燥润相问、动静相宜,开阖纵横之间,质朴率意,简洁灵动,澄明清旷而又意味深长,形成了他极具个性语言的艺术面貌。这一点,正暗合苏东坡“论画以形似,见与儿童邻”的那种高度概括、崇尚气韵的写意精神。

二、清雅与雄健

“清”是一种格调,它对应浊,有不染尘俗之意。陈传席认为“清”是本性,是个人品格,是与生俱来或靠读书涵养而成的。王昱也曾谈到“清”是成为一个画家的先决条件,余深以为然。作品若缺失清气则流于粗鄙、荒率、浮躁,终不入堂奥。整个艺术史上,能得“清气”者屈指可数。“雅”源自经典,是审美主体品味与格调的再现。李道熙的清雅一方面源自那种骨子里对传统文化的信仰、对经典的锤炼,另一方面也来自后来的交游与修行。中国画的品味与格调主要来自文学和哲学素养,一个优秀的画家必须具备深厚的文学功底、具备诗人“赋比兴”的基本素质,即“文心、诗心”。换句话说,一个优秀的画家首先必须是一个诗人。所以,尽管齐白石的诗颇受争议,但他对外一直坚称“诗第一”。李道熙从小接受格律诗词的训练,于唐宋问得益颇多,其诗如其画,清新俊逸,沉雄雅健,如《题梅》:“暗香初放岁寒时,脂粉嫌污绝世姿。我愧丹青无妙笔,勉将书法写梅枝。”《峨眉万年寺》:“一夜万年寺,松风卷怒涛。彤云收雾幛,红日透林梢。翠黛浮香麝,丹青染玉绡。归来开粉本,逸兴满霜毫。”李道熙一生诗作虽不多见,但质量很高,颇有唐人意味。诗品衬其画格,足可以“清雅”等量观之。

雄健针对孱弱。王昱认为画者如果具备了“清气”,再辅以“雄健”,则“足可称家矣”。雄健不仅仅是笔墨语言的表现,也是力量和自信的体现,唯有自信满满,胸中块垒才可能喷涌而发以至毫无挂碍。他喜用乐山当地所产的猪鬃宋笔,纵横捭阖,沉着痛快,刚直劲爽一如风樯阵马。有论者认为刚直会损失柔媚而导致精微缺失,然就李道熙气机先导、因势造韵、宏括凝练的审美意趣来看,其刚直弱化了形质与技巧而更显图式的简洁大方和深邃含蓄。简而不空,凝实饱满;元气充盈,神生画外,所谓“大象无形”者,舍此莫论。审美体验中最基本的元素不外“遒、媚”二字,遒主力量,雄健、博大、厚重;媚指态势,应顾盼生隋、和谐自然。其以韵致代替态势,在极简的手法中表现最难的气韵,“遒媚”之道尽在股掌,殆非高手概莫能为也。

三、孤洁与高贵

画须做到“古、雅、清、静”四字,须有时代气息、个人风貌、地方色彩等。古,有传承,路子正;雅,经典、耐品味;清,不俗;静,沉寂,不浮躁。审美体验无疑属于个体的心灵行为,往往独持己见、一意孤行,这就注定了艺术家在求索的道路上永远是孤寂的,且更要会享受孤寂。退休后的李道熙与外界少有接触,成天闭门画画、看书、种花、养鸟,优游自在,一生中的精品也尽出此时。尽管李先生看似交游广泛,但真正能引为知己的却没有几人。曾与我私下交谈,常常有英雄落寞的惆怅:白石之后难见高手矣。所以,终其一生没办过个展、没出过一本画册(唯一的一本集子是2001年乐山市政府为纪念先生80岁生日而组织出版的),非不能也,实不愿也!记得我在《中国书法》任编辑时,曾将李先生列入“近现代名家”栏拟专题刊发,他知道后坚决要求撤稿。当时多有不解,今日总算明白:在一个看似繁荣,实则乱象丛生追名逐利的时代,“独善其身”往往比“兼济天下”明智得多,其高贵即在于此。2017年2月,为追念李道熙逝世十周年,人民美术出版社举办了“李道熙作品观摩展及研讨会”,与会专家皆惊叹于其作品的高妙,但对其本人却不甚了解。在信息如此发达的今天,竟有明珠隐藏,常人断难想象。近几十年,画人皆以“短平快”的手段诉求于那种丛林法则式的竞技,享受一夜成名所带来的快感,一切唯技是高,对艺术本质的追求已然淡化。大多数人在模仿别人的技术进行着明面的、暗地的、那种与艺术本质无关的竞赛,舍本而逐末。这是整个时代的现实,也是整个时代的悲哀。李道熙自知自己所强调的艺术主张早已不合时宜,与其苟且敷衍,倒不如沉于书斋潜心修行。这一点,很符合他“清”的本质,也彰显了其高贵的品质:不与俗同流、不与浊为伍。这种具有名士风骨的高贵表现在艺术上,则是了无羁绊、洁净而专注,这也是对自己、对艺术、对历史的一种尊重。

李道熙所处的时代正是中国画遭遇西画而变革的初期,整个画坛逐渐由原来的文人画,走向所谓专业性的“画家画”,即由“写心”变为“写实”、由性情变为技巧。在这个进程中,绝大多数中国画画家已摒弃或弱化了作为中国画最本质的元素——笔墨,转而追求形制与肌理,这是近现代中国画的特点。只有为数不多的画家在保留老文人情怀写心、写意的基础上拓展了视觉构成关系,同时又留住了中国画的笔墨精神,所幸李道熙即是其一。这一点,恐怕与他和冯建吴关系密切而间接受潘天寿影响有关。潘氏强调“品格不高,落墨无法”“做一艺术家,须先做一堂堂之人”,他反对迷信西学,力主“一民族之艺术,即一民族精神之结晶”。尽管其受潘氏思想影响很大,但他并非完完全全不吸收西学。他将宋元文人折枝小品以现代构成作大幅变化,造境恢宏,恣肆简括,不见大画惯有的繁冗之弊。其“笔笔见痕、笔笔不见重复”的抒情性与书写意味将中国画的意味表现得酣畅淋漓,在构成及笔法上实有开拓之功。

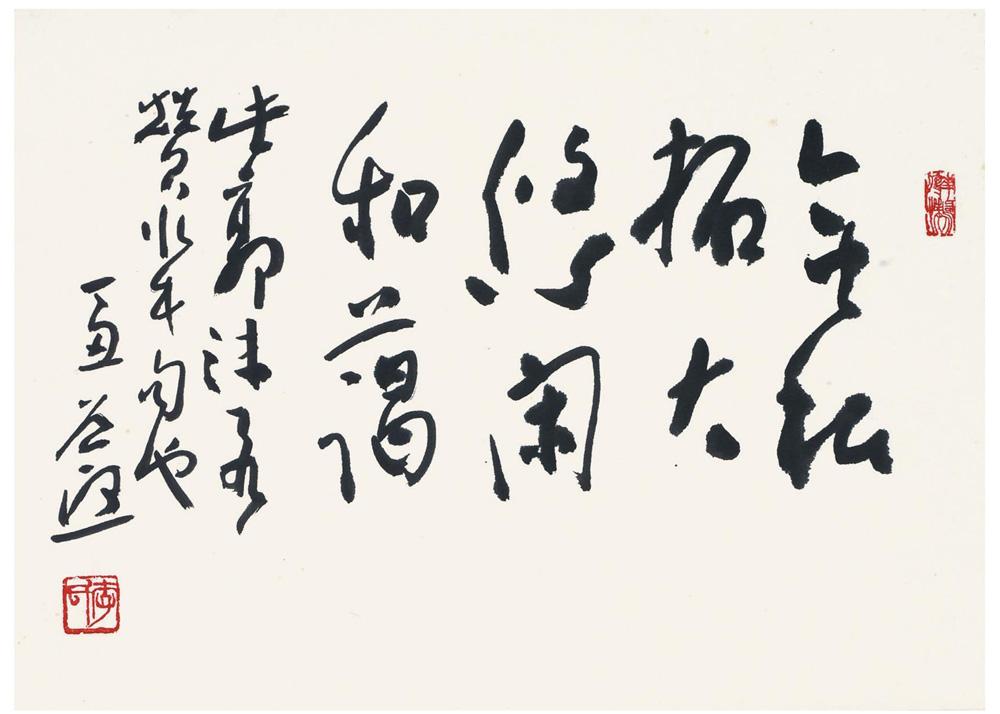

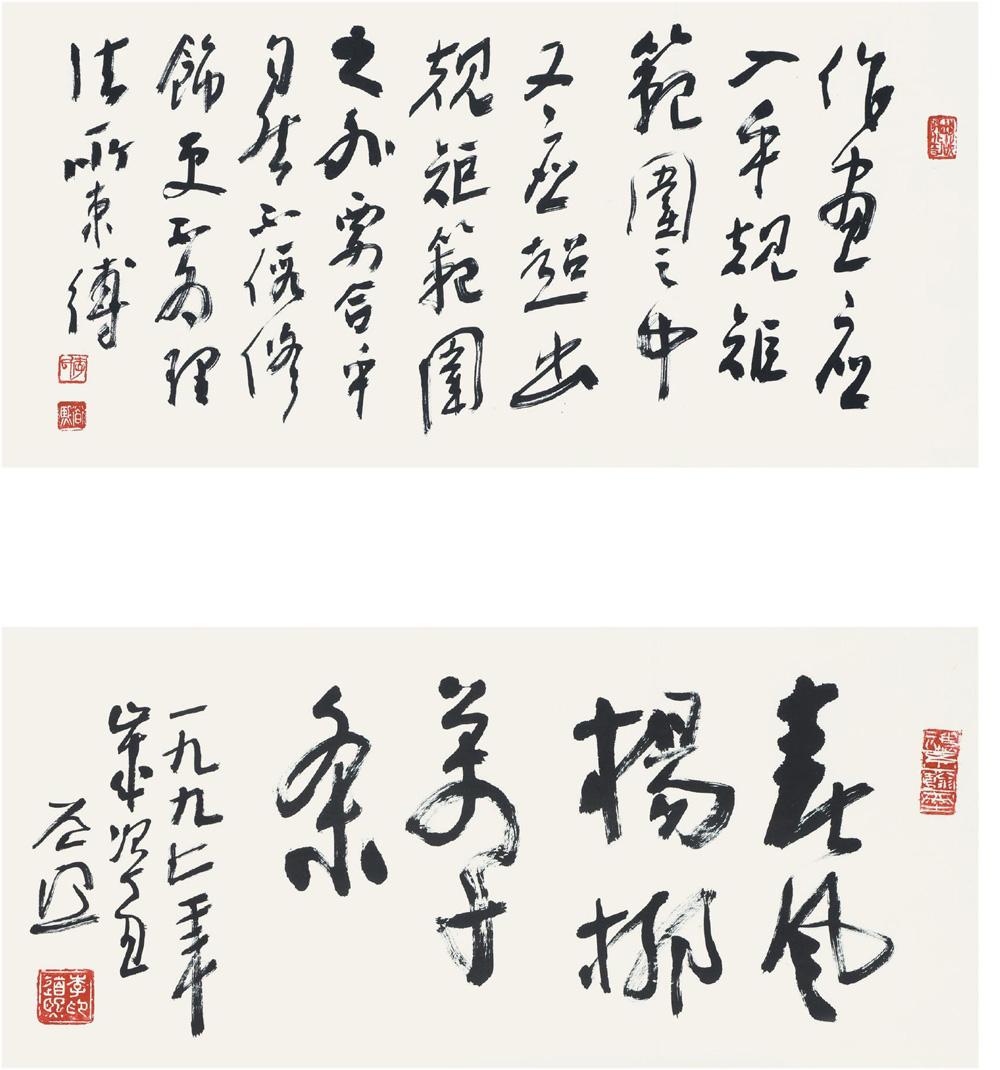

中国画的精髓在于笔墨,而笔墨的根本在于书法,无书则无画。李道熙书法肇于秦汉,在魏晋、唐宋之间用功尤勤,其后化用金石沉厚古直、斑驳简率之趣。他主张“熟后生”,用笔果敢、爽利,故其书方圆兼施,简洁洗练、朴拙厚重,形成了遒健古直、凝练厚重、清新旷朗的艺术风格,与其画风极为相合。正如刘正成所言:“其画因其书而犹多风骨,故作花鸟之笔墨尤堪品味。”其虽一生游历无数名胜,但魂牵梦绕的还是家乡山水和风物人情,其所绘题材均为老百姓所喜闻乐见,源于生活而高于生活,带有典型的巴蜀、峨眉特色。同时代的花鸟画,有突出成就者不过十数人而已。李道熙笔墨醇厚,沉雄简括,清刚雅正,虽稍欠浑化,然较之诸家并不见弱,令只看古贤的黄君寔也不觉注目:足可与上世纪名家争雄!

历史总是无情的,会残忍地湮没一大批人;但同时又是最有情义的,会记住真正有修为的人。我坚信,李道熙会在美术史上占据一席之地的。

(作者为《中国书法全集》编辑部主任)

责任编辑:高胤园