通胆汤联合茴三硫治疗慢性胆囊炎的疗效观察

2019-09-12田承满童光东

田承满, 童光东

(1.广州中医药大学第四临床医学院,广东深圳 518033;2.深圳市中医院肝病科,广东深圳 518033)

1 对象与方法

1.1研究对象与分组随机选取2016年9月至2018年9月在深圳市中医院肝病科门诊就诊的慢性胆囊炎患者,共82例。采用随机数字表法将患者随机分为试验组和对照组,每组各41例。

1.2诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照陈灏珠等主编的人民卫生出版社出版的《实用内科学》[2]中有关慢性胆囊炎的诊断标准。

1.2.2 中医诊断标准 参照《胆囊炎中医诊疗专家共识意见》[3]中慢性胆囊炎的中医诊断标准,根据患者的常见临床表现,主要选择4个具有代表意义的症状及体征进行观测,包括:腹部胀满、右上腹压痛、恶心嗳气、纳差。

1.3纳入标准①符合上述慢性胆囊炎的中西医诊断标准;②年龄18~60岁;③自愿参加本研究并签署知情同意书的患者。

1.4排除及脱落标准(1)排除标准:①合并严重的循环系统、泌尿系统、造血系统疾病或精神病患者;②妊娠期或哺乳期妇女;③过敏体质或对相关药物过敏的患者;④急性胆囊炎患者;⑤依从性差,未按规定用药或自行加用其他有治疗作用的药物而影响疗效判定的患者。(2)脱落标准:治疗时间不足1个月者,按自动脱落处理。

1.5治疗方法

1.2.3 统计学分析 采用SPSS 17.0进行数据录入和统计学分析,调查对象一般情况采用百分比进行描述性分析,计量资料采用描述性分析和方差分析,统计数据以均数±标准差表示,以P<0.05为差异有显著性。

1.5.1 对照组 给予口服茴三硫胶囊治疗。用法:茴三硫胶囊(成都国嘉联合制药有限公司生产,批准文号:国药准字H20041947;规格:25 mg/粒),口服,每次1粒,每日3次。疗程为3个月。

1.5.2 试验组 在对照组基础上给予通胆汤治疗。方药组成:旋覆花10 g、红花10 g、瓜蒌皮30 g、丝瓜络20 g、青皮15 g、橘络15 g、甘草10 g。中药由深圳市中医院中药房统一提供。每日1剂,常规煎取药液300 mL,分早晚2次温服。疗程为3个月。

1.6观察指标

1.6.1 中医证候评分 根据《中药新药临床研究指导原则(试行)》[4]和《胆囊炎中医诊疗专家共识意见》[3],治疗前后对2组患者进行中医证候评分,主要包括腹部胀满、右上腹压痛、恶心嗳气、纳差,按证候的无、轻、中、重4级分别计为0、1、2、3分。

1.6.2 影像学疗效 应用上腹部彩超观察胆囊大小、胆囊壁厚度和胆囊壁毛糙情况,评价2组患者的影像学疗效。

1.6.3 综合疗效 根据治疗前后中医证候评分和影像学指标的改善情况,评价2组患者的综合临床疗效。

1.6.4 安全性评价 观察2组患者治疗期间的血常规、心、肝、肾功能的变化情况和不良反应发生情况,评价2组患者的安全性。

1.7疗效判定标准根据《中药新药临床研究指导原则(试行)》[4]及《胆囊炎中医诊疗专家共识意见》[3]制定。

1.7.1 影像学疗效判定标准 治愈:彩超检查胆囊大小、胆囊壁厚度、胆囊壁毛糙等3项影像学指标均恢复正常;显效:2项影像学指标改善;有效:1项影像学指标改善;无效:3项影像学指标均无改善甚或加重。

1.7.2 综合疗效判定标准 治愈:中医证候积分减少90%以上,影像学检查恢复正常;显效:中医证候积分减少70%以上,影像学检查符合显效标准;有效:中医证候积分减少30%以上,影像学检查符合有效标准;无效:中医证候积分减少低于30%,影像学检查无明显改善。

1.8统计方法应用SPSS 23.0统计软件进行数据的统计分析。计量资料以均数±标准差(-x±s)表示,组间比较采用独立样本t/t’检验,组内治疗前后比较采用配对t检验;计数资料用百分率和平均秩次(R)表示,组间比较采用Mann-Whitney U检验;四格表资料组间比较采用χ2检验或Fisher检验(确切概率法)。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者脱落情况试验组和对照组各有1例患者在入组后1个月内脱落,实际纳入统计共80例,每组各40例。

2.2 2组患者基线资料比较试验组40例患者中,男19例,女21例;年龄20~58岁,平均年龄(36.43±11.45)岁;病程2个月~2年,平均(12.05±6.33)个月。对照组40例患者中,男18例,女22例;年龄19~56岁,平均年龄(36.40±10.98)岁;病程1个月~2年,平均(11.85±5.96)个月。2组患者的性别、年龄、病程等基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.3 2组患者综合疗效比较表1结果显示:治疗3个月后,试验组的总有效率为95.0%,对照组为77.5%,组间比较,试验组的综合疗效明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

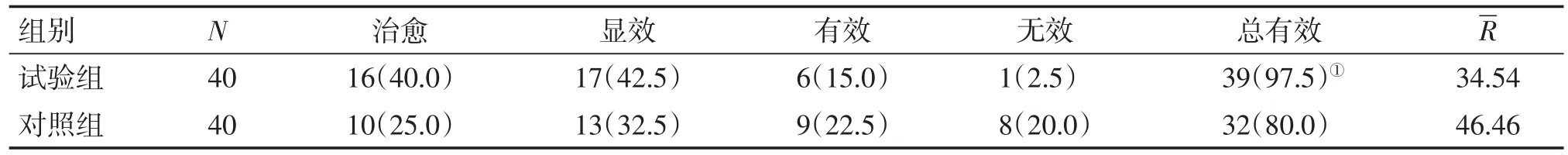

2.4 2组患者影像学疗效比较表2结果显示:治疗3个月后,试验组的总有效率为97.5%,对照组为80.0%,组间比较,试验组的影像学疗效明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 2组患者综合疗效比较Table 1 Comparison of comprehensive efficacy in the two groups n(p/%)

表2 2组患者影像学疗效比较Table 2 Comparison of imaging efficacy in the two groups n(p/%)

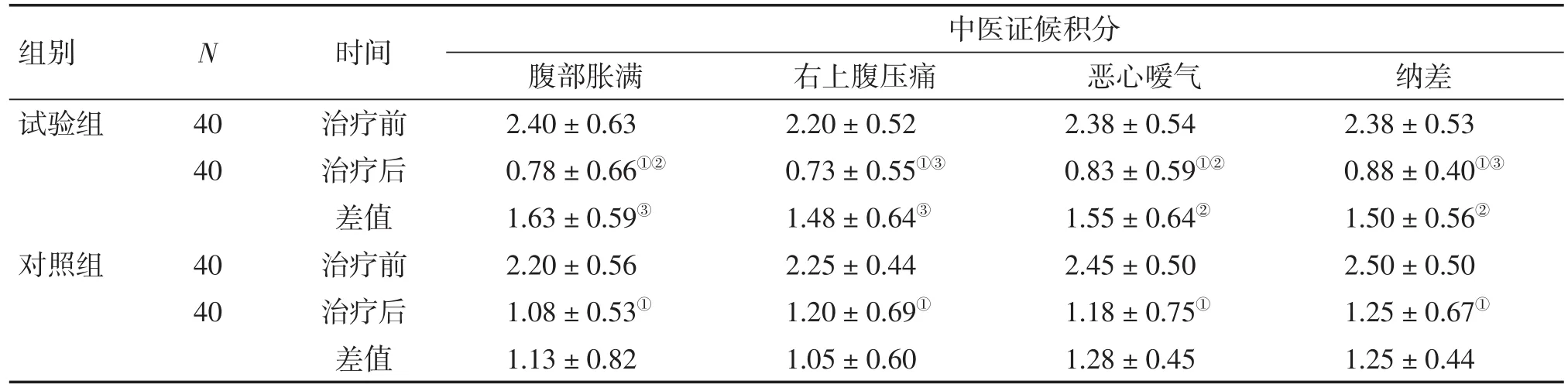

2.5 2组患者治疗前后中医证候积分比较表3结果显示:治疗前,2组患者的腹部胀满、右上腹压痛、恶心嗳气、纳差等各项中医证候积分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组患者的各项中医证候积分均较治疗前明显下降(P<0.01),且试验组对各项中医证候积分的降低作用均明显优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。

2.6安全性评价治疗期间,2组患者的血常规、心、肝、肾功能指标均在正常范围内,均未出现明显的不良反应。

表3 2组患者治疗前后中医证候积分比较Table 3 Comparison of TCM symptom scores in the two groups before and after treatment (-x±s,s/分)

3 讨论

慢性胆囊炎为临床常见病,根据其临床表现,可将其归属于祖国医学“胁痛”、“胆胀”等范畴。童光东教授认为,肝经气血郁滞,着而不行是其病症的关键之所在,其病因病机是由于过度劳累,或情志不舒,或饮食不节、嗜食肥甘厚味,致使肝胆气机瘀滞而发为本病;本病病位在胆,与肝密切相关,属本虚标实之证,本虚以脾虚为主,标实与气郁、血瘀有关。

基于以上病因病机,童光东教授认为,胆囊炎的治疗应辨证求因,审因论治,治疗原则当根据“不通则痛”的理论,以疏肝和络止痛为基本法则,结合肝胆的生理特点,以理气、活血为法。因此,童教授从肝胆入手,法出经方“旋覆花汤”,自拟通胆汤,用于治疗慢性胆囊炎,往往能取得较为满意的疗效。

通胆汤的方药组成为:旋覆花、红花、瓜蒌皮、丝瓜络、青皮、橘络、甘草。方中旋覆花苦辛而咸,消痰降逆,软坚散结消痞,降气行水,主治心下痞满,噫气不除。红花辛温,归心肝经,功能活血通经,祛瘀止痛。二药相配,取仲景旋覆花汤之意,经言:“血气者,得温则行,得寒则凝”,故取旋覆花、红花为君药,辛温以通肝经之气血,又降气以平胃之气逆,恰合胁痛、呕恶等症候病机,因此,旋覆花汤被叶天士推崇为“络以辛为泄”的治法祖方。上述二药与瓜蒌皮合用,共为君药。瓜萎皮散结力优,功偏利气宽胸,有助于宣通上焦之气机,《本草纲目》记载其能:“润肺燥,降火,治咳嗽,涤痰结,利咽喉”。与红花相配伍,取瓜蒌散之意,方出《医学心悟》,用治肝气燥急而胁痛,或发水疱之症。经云:“损其肝者,缓其中”。栝蒌为物,甘缓而润,于郁不逆,又如油之洗物,滑而不滞,柔而润下,且入红花,流通血脉,恰合胁痛气滞血瘀之机。丝瓜络、青皮、橘络为臣药,三药合用,集疏肝理气、通络清利于一体。丝瓜络甘平,归肺、胃、肝经,功能行气通络止痛,可用于治疗胸胁痛,《本草纲目》认为丝瓜络“能通人脉络脏腑”,《本草再新》记载其能“通经络,和血脉,化痰顺气”;青皮苦辛温,其气峻烈,沉降下气,主入肝胆气分,长于疏肝胆、破结气,《本草纲目》言其能“治胸膈气逆,胁痛”;橘络为橘的中果皮及内果皮之间的纤维管束,功能行气通络,与丝瓜络相配伍以加强疏肝利胆之功效。三药相配,理气力强,利于肝之疏泄,不仅有疏肝利胆之效,亦有通达上下之功。甘草为使药,既调和诸药,又能缓急止痛。诸药合用,共奏疏肝利胆、行气降逆之功效。

既往有研究[5]显示,茴三硫可以增强肝细胞活力,促进胆汁分泌;同时有多项临床研究[6,7]表明,茴三硫能够促进胃肠道蠕动,改善腹部胀满、嗳气等症状,在治疗慢性胆囊炎中有良好疗效,故本研究以此药作为对照。

本研究结果显示,治疗后,2组患者的各项证候积分均较治疗前明显下降(P<0.01),且试验组对各项证候积分的降低作用均优于对照组(P<0.05或P<0.01);同时,试验组的综合疗效和影像学疗效均优于对照组(P<0.05)。提示应用中西医结合治疗慢性胆囊炎,与单纯西药治疗相比,疗效更好,既能改善患者的腹部胀满、右上腹压痛、恶心嗳气、纳差等不适症状,又能改善患者胆囊大小、胆囊壁厚度、胆囊壁毛糙等影像学指标,且临床使用安全可靠,值得进一步深入研究和推广应用。