微信红包使用影响因素:基于社会心理与社会资本视角

2019-09-12卢雨楠

■ 刘 毅 卢雨楠

微信红包自2014年面世以来,便成为微信场域中的一种重要交往方式,它不仅是传统红包在线上的继承和延伸,还进一步创造了新的生活场景,“抢红包”已经成为微信社群中活跃气氛、联络感情最常见的互动方式。基于微信的功能框架,微信红包的使用方式主要有一对一、一对多、多对多和抢红包,使用动机则有快捷支付、低成本社交、游戏、融入群体、获得关注、获得话语权、捡便宜、竞争感和求帮忙等①,尤其是在“群红包”场景下,红包使用行为往往不仅蕴涵着礼仪、示好、面子和认同等社会心理,而且还可能是人们社会资本的反映。红包是中华民族的一个特有现象,在中国甚至形成了“红包文化”②。在现有研究中,对于红包使用的探讨多集中于传统红包的社会意涵以及微信红包的设计和营销层面。关于微信红包使用影响因素的研究尚待丰富,本研究从社会心理和社会资本的视角来对人们的微信红包使用进行分析。

一、理论回顾与研究假设

(一)社会心理与微信红包使用

1.面子需求与微信红包

面子概念本身含有强烈的文化特殊性。在中国,面子更多是一种扎根于文化背景的社会心理建构。面子的实质是个体对自我在他人心中的价值和地位的关注,它的实现在一定程度上依赖于他人的评价,因此,面子是一种需要他人与自己共同认同的、个体期望的自我与他人反馈之间碰撞而出的心理感知③。从社会心理学的角度来看,面子是个体在社会交往过程中极力主张的社会尊重与社会认同④,它可以通过一系列外在的身份、财富、成就和人脉等社会资源加以表征,通过这个过程,个体完成自身形象建构和自我表露,通过面子的积累,社会网络更加紧密,社会资本质量和获取、使用社会资本的能力得以加强。

在红包的使用动机中,面子是一种重要的引发因素。红包赠予者追求基于人际关系的面子,渴望和谐融洽的人际关系、广泛的人脉网络、不受他人控制、并在群体中发挥积极的影响力⑤,因此,发红包的次数、频率的金额都会随自身追求面子的程度而产生浮动。发红包在一定程度上是个体对于自身财富和成就的选择性外露,同时,收发红包行为背后也存在着一种潜在的双向权力关系,红包赠予者通过发红包而产生控制感、降低自身被控制感,被赠予者表达了支持、喜欢和欣赏,增强了与赠予者的情感联系。

基于羞耻感的作用,面子机制也会在一定程度上促进群内的多对多红包行为,面子成为一种隐性的“惩罚机制”,以他律的形式影响个体行为⑥,群成员为了得到面子的保全感,为了延伸以红包交往而加固的社交链接,以及为了建构自身的积极形象而获得他人的“信誉和依附”,会选择将红包游戏持续下去。基于上述理由,我们提出如下假设:

H1:面子需求与微信红包使用正相关。

2.群体认同与微信红包

红包是微信场域中一种特殊的符号互动形式,与简单的话语表达不同。红包背后是切实的经济收益,是能够保证的物质和象征利润。与话语相比,红包的表意更加直接真实,与转账相比,红包表达的风险更小⑦,不易引发排斥心理,人们会因得到了真实利益而提高对红包赠予者的口碑,双方的私密交往“破冰”,赠予者因此获得在社会网络中相对中心的地位和关系人的基本信任。

在福山的理论中,信任,是在一个群体之中,以共同的行为规范为前提基础的,成员对彼此常态、合作行为的一种期待⑧。在传统中国社会,信任通常呈现血缘导向,以差序格局为交往倚仗,信任半径普遍狭窄,而随着现代社会民主秩序和自发社交理念的逐渐成型,民间的自我联属和自组织逐渐涌现⑨,由红包交往引发的亲密关系和交往期待,促使社会网络中的信任关系开始变得广泛,信任程度加深。

在微信交往情境中,差序格局依旧存在,人们发红包的方式与金额仍会在一定程度上受到现实社会关系程度的影响,当错误关系闯入红包使用的场景,如发错对象或者抢错红包,使用者会感到尴尬不适。

同时,红包从亲密礼物扩散至陌生人之间,成为半游戏、半仪式的符号互动的交流方式,个体行为被集体积淀的经验和潜在的规则所引导,在重复使用和加强下,红包变成了带有礼节意义的示好行为,不遵从规制则变成对礼节的违反。“违反者”不会受到实际惩罚,但会因异于规范而在很长一段时间内难以获得身份的有效性和心理认同。

微信红包使用不仅能够维系现有的社交网络,也为个体加入新的群体提供了便利。新成员通过发群红包来活跃群内气氛,调动成员热情,降低交流风险,拉近亲密关系,红包带来一致的“抢”的行为,在一定程度上有助于群体归属感的形成。基于这些原因,我们提出第二个假设:

H2:群体认同感与微信红包使用正相关。

3.群体压力与微信红包

社会心理学的研究发现,个体在群体环境中,往往表现出有异于其独处时的行为,与主动产生的亲密归属感不同,个体在进行人际交往与群体活动时往往会因为感知群体中的与自身意愿相悖的压迫感而产生一些“非常规”行为以达到目的的满足和一种被动的融入。群体会通过信息交流和价值观引导等途径对个体行为形成示范和制约效应,从而对个人表现进行“修正”,因此,在微信群的红包交往环境中,个体对群体压力的感知程度对其行为可能存在着影响,群体压力感知程度越强,群体对于个体行为的“修正”效果越明显,即遵循于群体潜在规范和价值观的红包使用行为得到鼓励和推广。因此,我们提出第三个假设:

H3:群体压力感知与微信红包使用正相关。

(二)社会资本与微信红包

关于社会资本的解读,学界有着不同的认识角度。布迪厄(Bourdieu)认为社会资本是“实际或潜在资源的集合,这些资源与已承认的关系所构成的持久网络有关”,也有学者(如波茨)认为社会资本是一种获取稀缺资源的能力,而林南则认为,社会资本是“行动者在行动中获取和使用的嵌入在社会网络中的资源”。然而,无论从何种角度论述,社会资本天生便与社会交往和社会网络息息相关,并且通过双向互动的交往行为得到维持和增益。

科尔曼(Coleman)将社会资本的操作化分解为五个关键要素:义务与期望、信息网络、规范与惩罚、权威关系和多功能社会组织,在群内交往中,红包作为重要的互动仪式,在一定程度上起到促进群体规范的认同和持续的作用,群成员遵从并认可群内隐性的经验和规范,完成自身“义务”并达成持续红包交往的“期望”,在长期持续的互动过程中,义务与期望、信息网络、规范与惩罚和权威关系等因素都能够实现正向发展,同时,通过身份认同而产生的信任关系能够进一步促进群体的凝聚力。

在社会网络中,人情是个人发展的重要资源。在中国关系本位的社会环境中,社会正式性制度稍显欠缺,人情从而在社会互动中起“润滑作用”,并使得经济交换行为充满“人情味”。在中国语境下,社会资本与“人情”有着天然的联系,在血缘和地缘积淀而成的交往基础之上,信任、投资和回报往往是人们衡量一段“关系”的核心要素。

翟学伟认为,中国社会人情交换有三种类型:第一,在危难时得到他人帮助;第二,工具性的人情投资,即送人情,希望对方能够产生愧疚,以便在未来偿还;第三,情感上的礼尚往来,遵守某种约定俗成的规范,通过礼物交换而加强情感联系。红包正是这种礼物经济中“人情润滑”的直接表现。同时,依托微信平台自身拥有的社交链接属性,微信红包能够超越物理空间和时间的约束,以一种完全符号化、仪式化的形态来维系交往中的人情流动。红包赠予方得到信誉口碑,接收方得到实惠,而“给予-回报”作用使得人情交换实现基本平衡,而在这个流动性互惠的网络中,社会交换行为增加,社会网络稳定性与凝聚力提高,社会资本质量上升。与此同时,那些社会资本越丰富的人,往往越有可能通过红包来维持社会网络的质量、稳定性和规模。

微观社会资本的研究多将社会资本划分为桥接型资本和团结型资本两类,因此,我们提出下列假设:

H4:桥接型社会资本与微信红包使用正相关。

H5:团结型社会资本与微信红包使用正相关。

二、研究方法

(一)数据收集

本研究采用问卷调查法,在试测的基础上对问卷进行修订之后,通过“问卷星”在网络上发放并回收,受调查对象主要为某高校在校大学生,问卷调查时间为2018年。经过对回收的377份问卷进行检验,所有问卷均为有效问卷,有效回收率为100%。

在有效问卷中,男女生分别占比34%和66%;城市生源占78%,农村生源占22%;理工科占44%(含医学1%),文科占56%;大一占3%,大二占8%,大三占30%,大四占59%;8%的学生每月可支配收入为1499元以下,68%的学生每月可支配收入为1500-2499元,21%的学生每月可支配收入为2500-3499元,2%的学生每月可支配收入为3500-4499元。其中,多数受访者(81%)认为“收发微信红包是我日常活动的一部分”。

(二)变量测量

除人口统计学变量以外,本研究所涉及的所有变量均直接采用或借鉴已有研究的测量量表,通过李克特五分量表(1=完全不同意,5=完全同意)进行测量。

1.面子需求

面子需求是人们对面子的重视程度,它在很大程度上决定了个体的面子感知程度。面子需求采用汪涛和张琴在消费者面子研究中改编的CPAI-Face子量表进行测量,具体项目诸如:“我很在乎别人是否喜欢我”;“别人若不领我的情,会令我觉得丢脸”;“我非常留意别人对我的态度”等7项(M= 4.31,SD= 0.53;α= 0.93)。

2.群体认同

群体认同指个体认识到自己属于特定的社会群体,同时也认识到作为群体的成员带给自己的情感和价值意义。我们对群体认同的测量,借鉴和改编麦尔和艾佛斯(Mael & Ashforth)的组织认同量表,具体题项诸如:“有人批评我参与度高的微信群时,我会觉得那也是对我个人的侮辱”;“我对别人如何看待我参与度高的微信群十分感兴趣”;“当我讨论我参与度高的微信群时,我通常会用‘我们’而不是‘我’”等6项(M=4.16,SD=0.55;α=0.87)。

3.群体压力

群体压力通常被认为是一种主观感受,即被他人压迫、敦促去做某些事情,或间接因他人的施压、催促或恐吓而做一些特定的事,这种结构的核心是个人承受来自群体的压力。我们对群体压力的测量参考沈洪金(Hongjin Shim)等关于同辈群体压力感知量表,具体题项诸如:“我发红包是因为微信群里的其他人都发了”;“我曾收到别人在群里发的红包,因此我也得发红包”;“我会迫于群体带给我的压力而做一些我平常不会做的事情”等6项(M=3.87,SD=0.62;α=0.83)。

4.社会资本

如前所述,学界对于社会资本的定义不一,比较普遍被大家接受的一种观点认为,社会资本发迹于密切联系的社会关系网络,是镶嵌于个人人际网络之上的可以被利用的资源,是由人力资本创造、传递并且完成共享的积极的社会条件。在本研究中,社会资本采用埃里森、斯坦菲尔德和兰普(Ellison,Steinfield & Lampe)的测量量表,分别对桥接型社会资本和团结型社会资本进行测量。

桥接型社会资本的具体测量题项诸如:“与微信上的人的交流使我愿意尝试新事物”;“与微信上的人的交流使我感到我像是大社区(网上虚拟社区)中的一员”;“与微信上的人的交流使我认识到世界上所有的人都是联系在一起的”等9项(M=4.19,SD=0.48;α=0.87)。

团结型社会资本的具体测量题项诸如:“通过微信,我有一些信赖的朋友可以帮我解决困难”;“如果我急需借款300元,我知道找微信上的哪些朋友求助”;“在微信上我认识可以让他们做‘任何重要的事情’的人”等5项(M=4.13,SD=0.47;α=0.77)。

5.微信红包使用

红包特别是微信红包是中国社会相对独特的新社会现象,对于微信红包使用的测量,在先前的研究中尚未看到类似的量表。微信红包使用是通过微信这一传播媒介来进行的金钱交换行为,属于广义媒介使用的一部分。因此,对微信红包使用的测量,本研究借鉴埃里森、斯坦菲尔德和兰普(Ellison,Steinfield & Lampe)的媒介使用强度量表,把相关项目的测量对象由媒介改为微信红包对其使用强度进行测量,具体题项诸如:“收发微信红包是我日常活动的一部分”;“如果微信红包功能关闭我会觉得不方便”;“我会鼓动微信群里其他人发红包”等6项(M=4.09,SD=0.59;α=0.85)。

三、数据分析与假设检验

(一)相关分析

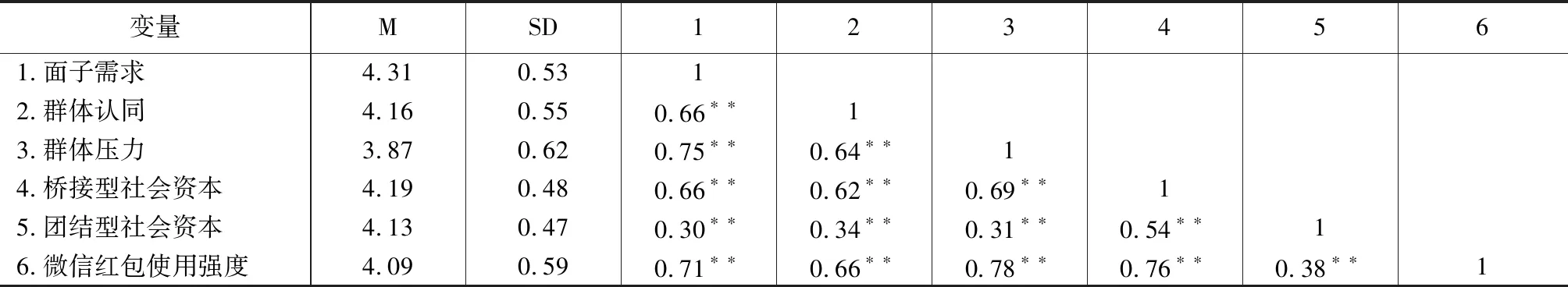

本研究使用SPSS22.0软件的Pearson相关矩阵进行零阶相关分析。面子需求、群体认同、群体压力、桥接型社会资本、团结型社会资本和微信红包使用强度之间的两两相关分析结果如表1所示:

结果表明,面子需求(r=0.71,p<0.01)、群体认同(r=0.66,p<0.01)、群体压力(r=0.78,p<0.01)和桥接型社会资本(r=0.76,p<0.01)分别与微信红包使用强度呈强正相关关系,团结型社会资本与微信红包使用强度呈中等正相关关系(r=0.38,p<0.01)。

(二)分层回归分析

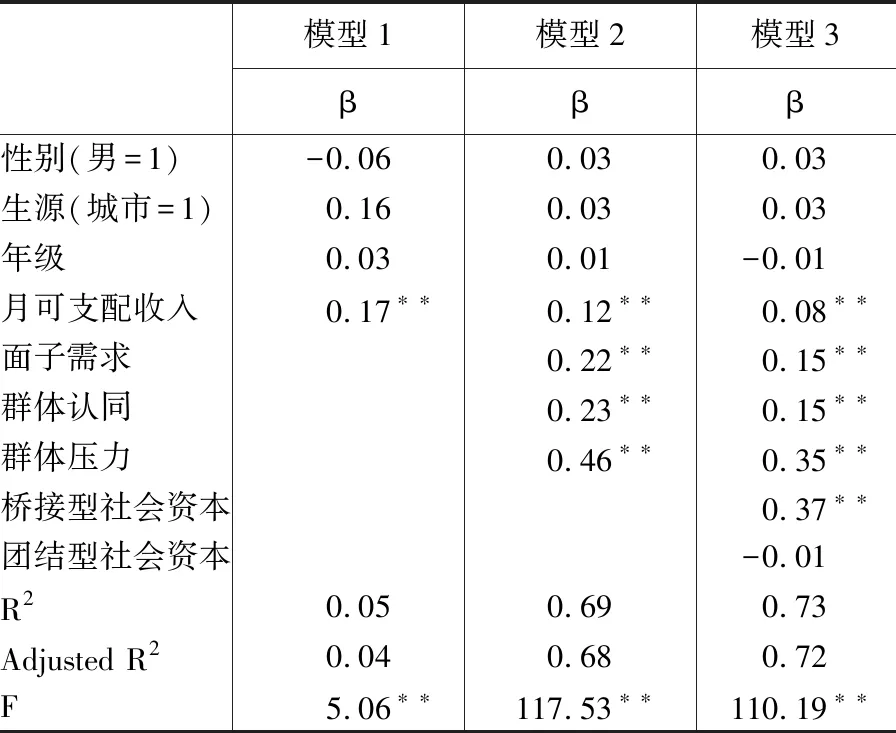

本研究采用分层回归法来对研究假设进行检验。第一层为控制变量,包括性别、生源、年级和月可支配收入;第二层为社会心理的三个变量,包括面子需求、群体认同和群体压力;第三层为社会资本的两个维度,即桥接型社会资本和团结型社会资本。

表2显示了分层回归的结果。我们发现,性别(β=0.03,p>0.05)、生源(β=0.03,p>0.05)、年级(β=-0.01,p>0.05)均与微信红包使用无关,月可支配收入与微信红包使用呈正相关关系(β=0.08,p<0.01)。

对社会心理的三个变量与微信红包使用关系的验证发现,面子需求(β=0.15,p<0.01)、群体认同(β=0.15,p<0.01)和群体压力(β=0.35,p<0.01)都与微信红包使用正相关,支持H1、H2和H3提出的假设。

同时,桥接型社会资本(β=0.37,p<0.01)与微信红包使用强度呈正相关关系,支持H4的假设。团结型社会资本(β=-0.01,p>0.05)与微信红包使用无关,无法支持H5提出的假设。

表1 变量的均值、标准差和相关分析

注:**指Pearson相关性在0.01层面(双侧)上显著。

表2 分层回归分析结果

注:**p<0.01。

四、讨论及后续研究

(一)讨论

收发红包本质上是一种金钱交换流动,因此,每月可支配的生活费会直接影响到大学生红包使用的频率和发放额度,而来自城市或是乡村会影响大学生的生活费高低和既有的线下社会资本,从而对微信红包使用行为产生或多或少的间接影响。对于大学生而言,年级和性别并不直接影响他们对移动互联网的使用和对生活费的支配能力,因此,对微信红包使用并没有直接影响。

H1得到验证,说明人们的微信红包使用确实会受到面子需求的影响。

在传统社会中,红包承载着“面子”“人情”和“辈份”等因素。作为送礼的一种形式,红包使用也往往影响和映射着人际关系与现实关系,是一种被想象和被建构的礼节性行为,其实质是以让渡一定利益为前提来寻求关系认同和强化。

在中国文化风俗中,最常见的传统红包馈赠场景是春节时期,从具体流通过程来看,红包的传递包含着幼辈对长辈的尊敬以及背后更深层次的孝顺,还有长辈对幼辈的慈爱以及背后深层次的权威关系。总体看来,传统红包的工具性意义较为明显,一定程度上担负着实现传统社会关系再生产的社会功能。

延伸至微信场域中,红包依旧拥有其传统社会属性,但与此同时,它又演变成为了一种符号表征。从符号学的角度来看,符号是信息传播的必要载体,只有在符号的流通中,人与人才能达到信息共享并形成深层次的互动关系。从符号互动论和人际交往影响模式的观点出发,微信红包的传递过程体现了多样化的符号传播形式对多元人际关系的影响,微信红包在更为复杂的交往环境中,拥有了更为多元的情感意涵。

H2和H3得到验证,说明人们的微信红包使用确实会受到群体认同和群体压力的影响。

阎云翔在研究人类礼物交换现象时提出:互惠原则在中国礼物交换体系中有重要作用,礼物创造了给者和受者之间的一种精神联系,这种联系不是交换的物品本身,而是物品所表达的人情。同时,礼物交换的原因可主要分为态度层面和功能层面,首先,礼物交换的风俗传统构建了一个道德经济体系,其中的道德压力和道德原则使每个参与者自愿或非自愿地陷入一个交换循环;其次,礼物交换影响人际关系网络,而关系网络则能够为个体积累社会资本,转移政治、经济和社会风险提供保障,红包作为礼物交换的重要形式之一,自然也承载着礼物所具有的交换和仪式意义。

西美尔(Simmel)认为,正是因为交换行为的存在,社会才成为可能。微信红包使用正是在社会化媒体时代,以虚拟符号为载体的情感、意义交换行为。在社会交换理论中,对于交换的内在行为逻辑提出了两种观点:霍曼斯(Homans)提出理性人假设,他认为社会交换的目的是功利性的、以维护和增加个人利益为出发目的;而列维-施特劳斯(Levi-Strauss)一派认为,社会交换虽然存在功利成分,但单纯的利益交换并不能维系社会互动的全部过程,在很大程度上,人可以作为“性情人”实现交往,并不总是追求利益优先。

在微信红包使用场景中,这两种交换目的常常是并存的,人们发出红包以渴望得到即时的“报”、期待得到潜在的“偿”,或是讲求快感、维系人情,遵守人际相处的社会规范。

H4得到验证,说明人们的微信红包使用确实会受到桥接型社会资本的影响。

与传统红包的不同之处在于,微信红包常以“抢”的形式出现,社群交往和不断丰富完善的群红包机制使得“抢红包”变成了一种仪式规制和群体狂欢。微信红包具有的“抢红包”“拼手气”功能,是一种不局限于强关系社交圈层的游戏形式,群体成员自主参与,环节乐趣性高。“抢红包”的整个过程,从一个成员发红包到所有的红包被抢完,是一个比较独立的巡回,时间空间也相对封闭,并且“抢”在增添游戏性的同时使参与者对“抢钱游戏”产生群体麻痹心理,随机金额的算法机制也巧妙躲避了使用者“包多少红包”的犹豫心态,更容易获得好的传播效果。

微信红包在很大程度上解构了传统红包流动的“金字塔结构”,辈分等级消融,参与层级减少,节庆意义淡化,从而形成扁平化和去权威化趋势,因此,使用者能够在更宽泛和多元的环境下使用微信红包,无论其目的是游戏还是功利行为,都能激发人情、信任等作用机制,积极的微信红包使用行为不断衍生且呈螺旋式扩散,从而促进非正式社会交换和流动性互惠,进一步推动个人对其社会资本的重组和整合能力。

在有意含蓄“直接金钱表达”的文化背景下,微信红包的使用打破了传统的交往壁垒,以网络化的个人主义为核心,成为交际甚至生活消费的符号载体,弱关系的延伸使得它能够触及更远的社会关系和更多的应用场景,含蓄意义也使得红包在大多数情形下都容易被接受和认可。无论是一对一红包还是群红包,微信红包依托于微信建构的超级网络,为人们的社会资本获取提供着更多机会与通道,人际交往关系向外延伸甚至重塑,人际交往格局变得更加立体而多元。

H5没有得到验证,即团结型社会资本对微信红包使用的影响不显著。这一结果有可能是因为,对于在校学生来说,发放小额红包更倾向于结交更多的朋友和拓展弱关系链接,而非通过红包来达到巩固既有的人际关系和提升信誉等目的。

(二)研究局限与后续研究

本研究从社会心理和社会资本的视角对微信红包的使用因素进行了研究,得出了一些有价值的发现,但本研究也存在着一些不足。

首先,本研究用微信红包使用强度这一概念来测量微信红包使用,但在现实生活中,微信红包的具体使用行为可再细分为不使用、发红包和收红包三种情况。其中,发红包行为包括使用频率、额度和使用场景等多个维度,而每个维度下面又有多个细分指标,以红包的使用场景为例,在微信平台的框架设置内,红包的使用场景又可分为:一对一发红包(私聊)、一对多发红包(群红包)、多对多发红包(抢红包)。收红包行为可分为,是否会收红包、是否会抢红包,同时还要考虑,是否只发不收和只收不发两种特殊情况。针对以上这些具体情况,可以细化进行分析。

其次,由于本研究的探索性性质,以及时间、精力等方面的限制,调查对象仅为在校大学生,对于微信红包而言,他们的经济能力和社会关系有限。因此,要想把研究结论推广到大学生以外的其他社会群体,还需要慎重。后续的研究,可以考虑把研究样本扩大到社会成年人,对他们进行随机抽样调查,考察他们微信红包的使用因素。

注释:

② 包昌善:《红包的文化因由》,《万象》,2013年第1期。

③ 翟学伟:《中国人的脸面观模型》,社会科学文献出版社2006年版,第217-228页。

⑤⑥ 赵卓嘉:《面子理论研究述评》,《重庆大学学报(社会科学版)》,2012年第5期。

⑧ [日]弗兰西斯·福山:《信任:社会道德和繁荣的创造》,李宛蓉译,海南出版社1998年版,第35页。