微博舆情中情感选择与社会动员方式的内在逻辑

——基于“山东于欢案”的个案分析

2019-09-12杜忠锋郭子钰

■ 杜忠锋 郭子钰

截至2018年12月,中国的网民规模已达8.29亿,微博使用率为42.3%①,并呈现出持续回升的势头。作为一种社会化媒体,微博凸显出了超过Web 1.0时代中论坛和贴吧的舆论威力。随着微博用户规模的日益回暖,微博舆情的影响力也在逐步扩大。微博舆情传播的大众化、平民化,极大地调动了网民的参与性和创造性。网民通过发表言论所体现出的态度,或愤怒、或愉悦、或嘲讽、或焦虑,从而出现情感现象,通过信息传播和意见扩散所引发的关注、聚集、诉求、抗争,逐步演化成一种动员现象。网民的情感表达和社会动员能力成为推动微博舆情发展演变的重要力量,对该领域中的情感现象和社会动员状况进行研究必然受到重视。

一、文献回顾

(一)情感和情绪研究

情感分析原本是自然语言处理领域的一个基础任务,与其相关的研究最早集中于计算机科学、图书情报学等学科,运用机器学习、情感词典等方法②,按照细粒度不同将文本划分为短语级、句子级和篇章级等类型来进行情感的积极、消极等极性分析。③随着新媒体的兴起,新闻传播学领域也开始对微博等社交媒体中的情感现象展开研究。虽然方法论层面仍需借助计算机编程、数学建模等方法,但内容上已将研究路径拓展至情绪分析层面,即不只是简单的满足于情感极性的划分,而是追求在笼统的情感范畴内,继续识别出诸如喜悦、悲伤、惊讶等更加明确的情绪类型。不仅如此,还有学者基于伊尼斯的“媒介偏向论”对媒介中的“情绪偏好”现象进行了探究,由此延伸至情绪传播效力的问题,隋岩等人认为,负面情绪比正面情绪更容易得到传播,从传统媒体到新媒介,无不以负面信息为传播导向④。此外,关于情感与情绪的研究还涉及情绪形成与归因⑤、情绪表达特点⑥、情绪传播机制⑦和情感引导与治理⑧等方面。

(二)社会动员研究

社会动员层面的研究,一般是基于长期“潜移默化”式的社会动员、突发事件中的社会动员和政治动员这三种范式来进行的⑨,在以微博为代表的社交媒体语境中,尤其关注突发事件中的社会动员。除动员机制⑩、发生特征、治理对策等研究范畴之外,学者们更多地将研究视野聚焦在动员方式的探讨上。通常而言,动员方式一般分为人力动员、物质动员、组织动员和技术动员。在我国,受政治体制、民众素养较低以及社会文化复杂多元等多重因素的影响,国内研究者借助国外学者的研究框架,对动员方式的研究融入了中国特色元素,如杨国斌将悲情、戏谑作为研究的主要视角。

(三)情感与社会动员关系研究

情感现象与社会动员状况作为微博舆情中的独特景观,目前学界对两者的研究基本上是作为两个独立的分支来进行的,而作为交叉研究出现的术语——情感动员,也只是将“情感”视为“社会动员”的一种方式而已。在这方面,通过对“心灵鸡汤”“网络谣言”“底层叙事”“集体演出”“表情包”等要素在动员实践中的作用机制进行探讨,也仅仅是对动员方式的一种丰富和补充。也就是说,目前学界对微博舆情中的情感现象与社会动员状况的研究虽然成果丰硕,但终究是基于两个分支来进行的,对二者之间关系的探究则鲜有著述。因此,本文以情感选择与社会动员方式的内在逻辑为问题导向,并将其延伸至两个层面进行探讨:一是什么样的情感和情绪能够引发社会动员,二是情感和情绪是如何引发社会动员的。

二、案例选取与研究设计

(一)案例选取

在《2017年中国互联网舆论分析报告》中,如果将关注点聚焦于现实社会中的突发性公共事件,“山东于欢案”的热度排名第一。在最高人民法院发布的2017年推动法治进程十大案件中,于欢案入选;由《检察日报》公布的2017年十大法律监督案件,于欢案也位列其中;其重要性由此可见一斑。可以说,于欢案是通过舆论对司法展开监督的成功案例,在中国法治进程和舆论监督历史上都占据着举足轻重的地位。通过搜索文本和查阅相关文献可以得知,“山东于欢案”在舆情发酵的过程中,总共经历过三个重要的时间节点,即3月23日事件爆出、5月27日二审庭审、6月23日公布二审判决书,之后沸沸扬扬的“山东于欢案”才终于尘埃落定。由此可以判定,该事件的舆情热点并不是从3月份一直维持到6月份,其真正能够引发广大网民关注和讨论热潮,恰恰是伴随着这三个时间节点而出现的,是与事实的进程相匹配的。

基于此,笔者在新浪微博平台中,利用“发现”中的搜索功能,键入“山东于欢案”,围绕着上述三个时间点,共搜集到830条微博文本,形成了全样本呈现的语料库。每条微博文本作为一个样本,包括了博主名称及角色、发博时间、文本类别、文本形式、文本内容和转发、评论、点赞数等属性。

(二)研究设计

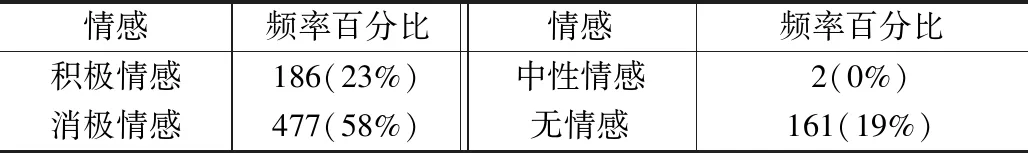

情感选择层面,当前研究一般是将微博中的情感信息文本识别为积极、消极、中性或正面、负面和中性三类极性,同时还包括了无情绪的情况。因此,笔者设置了积极情感,消极情感、中性情感和无情感4个变量。具体到情绪类型,刘丛等人设计了包括认可、恐惧、质疑、担忧、反对、愤怒、悲哀、惊奇及无明显情绪等包括9类情绪的量表;周杨等人则将情绪类型分为愤怒、谴责、悲哀、害怕、嘲讽、理性和乐观7类。本文通过对上述研究的综合审视,结合“山东于欢案”语料库的实际情况,在积极情感下设认可、期望、喜悦、敬畏、感动、不适用6个属性;消极情感包括悲哀、愤怒、质疑、谴责、嘲讽、不适用6个属性;中性情感则有惊讶1个属性。

社会动员的方式层面,谢金林将动员方式分为舆论谴责、人肉搜索、舆论审判、网络恶搞、线下集体行动等5种类型。郭小安将动员方式归结为两种研究范式——理性动员与情感动员,并划分出理性动员方式(人力动员、组织动员、物质动员、道义资源动员、媒介资源动员)和情感动员方式(谣言构建、悲情叙事、道德捆绑、恶搞戏谑、人肉搜索)各5种。借助上述研究,首先笔者明确了本文所指向的社会动员的两大范式:理性动员策略与感性动员剧目。其次,将理性动员策略划分为:人力动员、组织动员、道义资源动员、媒介资源动员;而感性动员的剧目则包括:谣言构建、恶搞戏谑、人肉搜索、虚构身份与情境、舆论谴责、舆论审判。上述变量和属性的设置、赋值情况及操作化定义如表1、2所示。

表1 情感和情绪编码表

在对以上变量和属性进行操作化之后,根据霍尔斯蒂系数,笔者运用分层抽样的方法从830个样本中抽取了83个样本对两位编码员的信度进行了测试。结果表明,文本类别、发博时间、讨论量、情感表达主体、情感指向主体、情感表达方式的信度系数均为1.00;积极情感信度系数0.94,消极情感信度系数0.95,中性情感信度系数0.91,无情感信度系数0.98,积极情绪信度系数0.91,消极情绪信度系数0.90;理性动员方式信度系数0.94,感性动员方式信度系数0.93,理性动员策略信度系数0.90,感性动员剧目信度系数0.91。霍尔斯蒂系数大于0.9,符合相关要求。然后,根据以上编码对“山东于欢案”语料库中的样本进行统计,将所得数据录入SPSS分析系统,用以进行频次、比率、交叉等项目的描述,并对数据所呈现出的结果进行阐释。

表2 社会动员方式编码表

三、研究发现

(一)情感倾向与社会动员的关系

如表3所示,由于在“山东于欢案”中,中性情感的出现频率非常低,几乎可以忽略不计,因而在探讨情感倾向与社会动员的关系时,我们只将消极情感、积极情感和无情感纳入考察范围。

通过对表4进行观察可以发现,消极情感更倾向于引发感性动员,且感性动员的频率比理性动员高出263条,因而这种倾向非常明显。积极情感和无情感更倾向于引发理性动员,但理性动员与感性动员在频率上的差距较小,保持在20—40条之间,因而这两种情感倾向在引发社会动员的效力上,呈现出虽有所侧重,实则机会较为均等的倾向。

表3 “山东于欢案”情感倾向频率与百分比统计表

表4 情感倾向与社会动员方式交叉表

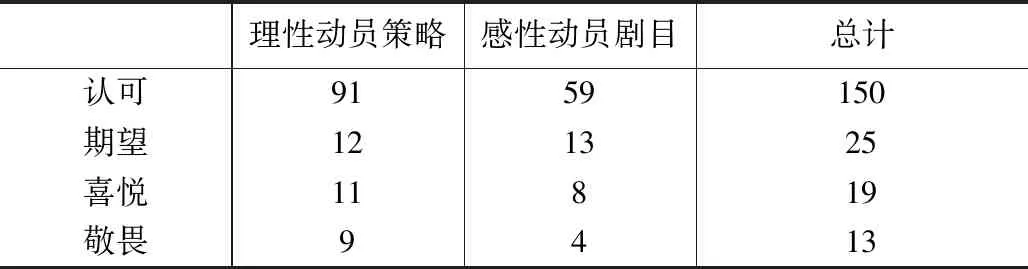

(二)情绪类型与社会动员的关系

通过综合比较表5、表6,我们可以发现,在消极情绪中,按照引发社会动员的频率高低排序,依次为愤怒、质疑、嘲讽、谴责和悲哀,且除悲哀情绪外,前四种情绪类型在引发社会动员的频率上差距较小,因而效力相当。而在积极情绪中,如果按照同样的规则来排序,结果则为认可、期望、喜悦和敬畏。与消极情绪中所呈现的特点不同,在积极情绪中,能够引发社会动员现象的各情绪类型在频率上的极差较大,基本上集中于认可情绪,其他情绪的频率较低且分布较为均匀。如果我们打破消极与积极的极性界限,单就特定情绪类型引发社会动员的频率而言,按照由高及低的次序,结果为:愤怒、认可、质疑、嘲讽、谴责、悲哀、期望、喜悦和敬畏。当然,我们还可以透过不同社会动员方式的视角,反向观测何种情绪更具动员效力。

表5 消极情绪与社会动员方式交叉表

表6 积极情绪与社会动员方式交叉表

研究发现,引发理性动员的情绪类型中,按照频率高低排在前三位的依次为:认可、质疑和嘲讽,而引发感性动员的情绪类型则为:愤怒、质疑和嘲讽。因此,我们可以验证质疑和嘲讽情绪在引发社会动员中所起到的重要作用,同时还可以得出,认可情绪更能引发理性动员,而愤怒情绪在引发感性动员上更为擅长。

(三)情感在社会动员中的作用机制

讨论“情感和情绪如何引发社会动员”,便涉及了原因追溯的话题。笔者认为,除了考虑情感本身作为一种社会动员方式外,还可以从社会动员发生机制的视角出发,通过考察社会动员是如何发生的、情感在动员过程中起到了什么作用,来探究情感在社会动员中的作用机制。

1.情感表达丰富社会动员方式

受政治体制、司法制度、经济环境、社会文化等多重因素的影响,不仅局限于“山东于欢案”,感性动员剧目成为中国社会生活中最为重要、最常使用的社会动员方式,其核心指向是试图通过非理性、情绪化的“揭竿而起”对舆情事件施加个人影响。因此,我们可以通过引入情感倾向、感性动员剧目等变量,运用数据呈现的手段综合观察、交叉分析两者之间的关系。

表7 情感倾向与感性动员剧目交叉表

通过观察表7可以发现,在“山东于欢案”中,当情感倾向为消极情感时,动员发起者所选择的感性动员剧目主要是舆论谴责、恶搞戏谑和舆论审判,其次是虚构身份与情境、谣言构建和人肉搜索。在积极情感中,感性动员剧目表现则为舆论审判、舆论谴责、虚构身份与情境和恶搞戏谑,而在无情感中,主要剧目则是舆论谴责、恶搞戏谑、虚构身份与情境、舆论审判和谣言构建。此外,我们还可以发现,在积极情感和无情感中,分别有两个和一个剧目的使用频率为0,人肉搜索处在了比较衰微的地位。

同时,不论是何种情感倾向,六种感性动员剧目的出现频率在三者之间的分布极不平均,多元分布、过于集中的特点共同呈现,形成“山东于欢案”极具特色的感性动员景观。在不同的情感倾向中,感性动员剧目的扩散分布,从传播要素来看,是与多元的动员发起者、多元的传播符号介入、多元的动员指向和舆情议题演变密切相关的。从案例本身出发,则可以将上述情况归因为悲情事件属性、案情信息传播的不确定性等因素激发了广泛舆情主体的参与热情。此外,当情感倾向为消极情感和无情感时,舆论谴责都拥有极高的使用频率,与其他剧目出现频率的差距较大,基本形成波峰状态,成为最主要的感性动员剧目,而在积极情感中,舆论谴责的使用频率也仅次于舆论审判,且差距并不突出。因此,在“山东于欢案”中,出现了感性动员剧目多集中于舆论谴责的情况。

“谴责”一词,从语义学出发来解释,即为对荒谬言行或错误政策进行严厉责备,带有庄重色彩。延伸到“舆论谴责”,则是通过发起舆论声势,对社会多元主体、生活环境等对象进行痛斥、表达不满,这种斥责在互联网传播环境中尤其是微博舆情生态下,往往具备非理性、情绪化、娱乐化的基因,与本意中的庄重色彩失之千里。除了受微博舆情传播特征的影响外,舆论谴责并不需要动员发起者拥有充足的专业知识储备,甚至并不需要对整个事件进行总体了解,只要将自我的不满情绪进行宣泄便实现了动员参与,这种低门槛、低成本的动员方式便成为使用最广泛的感性动员剧目。

2.情感渲染促进群体共识形成

从社会动员的概念出发,发起舆论声势,必然要求形成较为一致的意见,这需要建立在形成共识的基础上,引发关注与讨论,是基于人数或者说规模的优势,而这种优势,往往是以群体的形式来呈现的。所以说,考察情感在社会动员中的作用,就是考察情感在群体和共识形成过程中所发挥的作用。

群体的形成,需要共同的关心事项、共同目标和协作意愿,以及群体传播机制。这里的共同目标和协作意愿便是共识。在本文中,共同的关心事项便是“山东于欢案”,共同目标则是希望本案可以得到公正合理的判决。而情感所能发挥的作用,重点体现在群体传播机制和共识形成上。“沉默的螺旋”理论认为,个人意见的表明是一个社会心理过程,个人在表明自己的观点之际首先要对周围环境进行观察,依靠自我的观点多寡的属性选择表达还是沉默。在群体传播中,多数意见会对成员的个人意见产生压力。为了摆脱这种压力,避免陷入孤立状态,个人希望与群体中的多数意见保持一致,因此被迫接受多数意见。这种“孤立”“希望”“被迫”等心理状态,正是人的情感机制在其中发挥作用。同时,法国社会学家塔尔德在《模仿律》中提出,社会上的一切事物不是发明就是模仿,模仿是最基本的社会现象。不得不说,这种理论是建立在精英史观的基础上的,他把民众视为简单的、随大流的、丧失思考能力的群体。这样的观点对应到现实的舆情事件中,动员发起者的模仿便成为无意识的、条件反射式的,在高度不确定性的舆情事件中,在信息传播、意见表达、情感宣泄等方面的模仿,成为保持群体身份最具效力的选择,而动员目标很大程度上需要伴随着追求自我保护才能实现。

显然,在当前的媒介和信息环境下,塔尔德“模仿律”的解释力显得有些捉襟见肘。在万物皆媒、人人具有麦克风的传播生态下,动员发起者舆情参与的主动性、迫切性和方式使用的多元性、创造性都空前提高。同时,这种传播环境也给以往处在弱势群体地位的草根阶层提供了发声的机会和渠道。他们试图碾碎信息垄断阶级的极权控制,摆脱主流文化的现有框架,创造出独属于草根群体的表达文化和表达方式。虽然这种诉求与抗争在一定程度上为草根群体争夺了话语权,颠覆和解构了动员方式,但受制于自身媒介素养的缺乏、影响力的式微,只能通过自我亢奋式的情绪感染和心理暗示,使意见、情绪、行为在群体中蔓延开来,促进共识的形成,增强群体的凝聚力。

3.情感共鸣推动社会动员开展

在现实生活中,职业、年龄、地域等人口统计学要素共同建构着集体认同,这一情况在虚拟的网络世界中得以解构,表现为分布在天南海北的网民依靠价值观来构建认同,网络中的匿名性使我们无法明确这种价值观是真实的还是扮演的,但这种认同恰恰是建立在这样的基础上的,于是具备着松散、易变、脆弱的特征。本尼迪克特·安德森将民族视为基于宗教信仰、政治理念、国家方言等因素的“想象的共同体”。借助这样的理论视角,在特定的微博舆情事件中,舆情参与者通过信息扩散、观点流动和情感互动,收获情感共鸣,彼此之间产生认同感,最终形成“我们”的图景。在这一图景中,社会生活的扩大化使网民无法对舆情事件实现近距离的、直接的、实时的参与,但有关该事件的文字信息、图片、视频等内容通过微博发布后,尤其是对参与者的神经、心理产生强烈冲击,他们的情感便会被激发,情感共鸣便会迅速形成,进而引发动员行为。

借助汤景泰对悲情动员操作模式的划分,笔者将情感共鸣的操作模式划分为个人化的情感共鸣和社会化的情感共鸣。个人化的情感共鸣,顾名思义,是将舆情事件中的主角进行身份定位,如在“山东于欢案”中,南方系报纸、网易都不约而同地将于欢定位成弱者、受害者,以为其博取网民同情和舆论支持。媒体通过报道于欢不忍母亲受辱而奋起反抗却被判无期徒刑,描述其悲剧性命运,运用“侮辱”“母亲”等表述为此案注入情感,唤起网民的悲剧性体验,从而诱发情感共鸣,于是便出现了“我是于欢我也捅”“捅得好”等非理性、情绪化、不负责任的表述。

社会化的情感共鸣,则是指在个人化的基础上,对情感进行升华渲染,通过对社会黑暗、社会压迫的夸张和虚构,将情感共鸣指向更为广阔的主体——社会生活。具体到现实生活的社会身份中,就是把社会阶层划分为平民阶层和精英阶层,也就是弱势群体和强势群体,这两个群体在物质、精神和信息财富上拥有极大的差异,因而矛盾相当尖锐,成为不可逾越的对立面。当前,中国社会的六大关系:官民关系、警民关系、医患关系、贫富关系、城乡关系和劳资关系已经成为最主要的矛盾关系。弱势群体与强势群体二元对立的绝对化与普遍化,使平民阶层的弱势地位和被压迫的悲剧命运更为突出。具体的操作模式层面,机理复杂的舆情事件往往会被叙述为简化的、单纯恃强凌弱的故事。如北京低端人口风波,媒体就是站在平民阶层的立场,运用弱势群体话语,暗斥政府的行为。同时,动员发起者往往通过标签化的方法,将涉事双方划分为强弱两方,贴上正义与非正义的标签,支持正义,打败邪恶。在本案例中,则体现为期望于欢得到减刑、无罪的判决,而讨债团伙得到相应的处罚,这样的情感共鸣便有力地推动了动员行为的开展。

四、结论与反思

需要指出的是,本文虽然以“山东于欢案”为研究对象,探讨其作为微博热点舆情事件在情感选择与社会动员方式层面的内在逻辑,但并不局限于个案本身,而是关注一个更加广泛的范畴,即将其推广至微博舆论场域。通过对具有代表性的个案进行深入挖掘,使其成为在更大的理论和实践空间内的参照。

郭小安认为,在新媒体时代,底层动员者将“以死抗争”披上表演的外衣转变为“表演式抗争”,成为一种新的动员策略,既能吸引眼球,又能避免悲剧后果,从而使动员中的理性元素得以增强。从我们对“山东于欢案”的探究来看,微博网民更倾向于使用感性剧目的方式来进行动员。同时,消极情感更能够引发社会动员,且集中在感性动员,积极情感和无情感引发社会动员的效力相当,且偏向于引发理性动员。具体到情绪类型层面,各消极情绪在引发社会动员的效力上大致均等,而在积极情绪中则呈现出向“认可”情绪极化的现象。此外,引发理性动员的情绪类型中,按照频率高低排在前三位的依次为:认可、质疑和嘲讽。而引发感性动员的情绪类型则为:愤怒、质疑和嘲讽。杨国斌提到:“在目前中国大陆的网络事件中,最能够激发网民参与抗争的情感是愤怒、同情和戏谑”,我们在对其进行验证的同时,还可以得出,认可情绪更能引发理性动员,而愤怒情绪在引发感性动员上更为擅长,实现对情感元素与社会动员方式间内在逻辑的内容拓展。

情感如何能够引发社会动员?我们认为,这是基于情感表达丰富社会动员方式、情感渲染促进群体共识形成、情感共鸣推动社会动员开展三者的层层递进而实现的。

注释:

① 中国互联网络信息中心:《第43次中国互联网络发展状况统计报告》,http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201902/t20190228_70645.htm,2019年2月28日。

② [美]刘兵:《情感分析:挖掘观点、情感和情绪》,刘康、赵军译,机械工业出版社2017年版,第12页。

③ 赵妍妍、秦兵、刘挺:《文本情感分析》,《软件学报》,2010年第8期。

④ 隋岩、李燕:《论群体传播时代个人情绪的社会化传播》,《现代传播》,2012年第12期。

⑤ 焦德武:《微博舆论中公众情绪形成与传播框架分析》,《江淮论坛》,2014年第5期。

⑥ 莫怡文:《汉语微博情绪表达特点研究》,《湖北社会科学》,2019年第3期。

⑦ 田纬钢:《微博评论中的网民情绪传播机制及策略》,《当代传播》,2019年第1期。

⑧ 史安斌、邱伟怡:《社交媒体时代政府部门的危机传播与情感引导》,《现代传播》,2018年第4期。

⑨ 李玺:《草根行动者在社会动员中的媒介使用研究——以乌坎事件为例》,西北大学硕士学位论文,2016年。

⑩ 刘小燕、赵鸿燕:《政治传播中微博动员的作用机理》,《山东社会科学》,2013年第5期。