图形化身、数字孪生与具身性在场:身体-技术关系模式下的传播新视野*

2019-09-12谭雪芳

■ 谭雪芳

仰赖移动互联网、虚拟现实、增强现实和人工智能等新型技术,我们在与世界“实时交流”时,所交流的不仅仅是思想,还交换、共享关于“生活体验”的“感官数据”。技术正从不同方向侵入身体世界,持续地塑造新型身体,彼得斯渴望的交流中“身体在场”①正在被“远程在场”“知觉在场”“分身在场”等多种“具身性在场”体验改变,从而挑战了作为个体的“存在”。

如果把媒介进化视为一种显著的社会实践②,当前新媒体技术中传播与存在的关系就注定不仅是暗流涌动的观念之河,更是一种“社会性的身体实践”③。如此一来,彼得斯提出的“在人类的交流中身体能够在多大程度上保持缺席”④的追问,势必将变成“交流中身体多大程度的在场”以及“如何在场”。关于前者,已引起国内传播学者“不约而同的聚焦⑤”,身体正成为传播研究的一个新的面向,而关于后者的研究则尚待开启。本文试图沿着存在论中“在场”的身体之维与时空之维,阐释新传播技术中的新型在场——“具身性在场”的内在逻辑,在技术哲学和现象学的理论视阈下,通过经验性地分析“身体-技术”关系模式下的三种技术身体形态下的远程在场、“知觉在场”与分身在场等具身性在场体验,寻求“传播与人类存在的根本性关联”⑥。

一、 具身性在场:被重新定义的“在场”

“身体在场”的面对面交流被当成传播的理想典型,几乎“每一种‘媒介’都与其有着一种内在联系。⑦媒介演进史也表明“延伸时空”和“重获早期技术丢失的、面对面传播中的元素”⑧是必然趋势。移动互联网、人工智能和可穿戴设备等也正从不同的维度塑造人的身体进行着一场重获“身体在场”的一场奥德赛之旅:“重获”不是还原,而是以新的形式回归。

(一)存在论中的“身体在场”与传播中的“身体缺席”

“在场”不仅意味着“身体在场”,更是“具体时空中的在场”。“在场”(presence)是形而上学存在论哲学体系中一个很重要的概念,最简要的意思是“现时呈现的确实性的存在实体”⑨,因其具有的实体性,因而它总是在“现时”之中被理解。在存在主义现象学中,海德格尔追寻古希腊的“在场”思想,他认为“此在在世存在”,而“在场”是事物在世界之中的自我呈现,揭示出此在不仅是实体性、时间性的,还具有空间性;梅洛·庞蒂进一步通过“具身性”这一知识形式主张身体进入世界,才能实现其自我性”,进一步将在世存在的“主体-世界”模式还原为“身体性在世存在”,即“身体-世界”模式。在社会学研究中,皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的“场域”理论与梅洛·庞蒂的观点如出一辙:“身体处于社会世界之中,而社会世界又处于身体之中。”上述观点尽管来自不同领域,但都指明了“在场”的两个重要维度:身体之维和时空之维,并且“身体性概念和时空性概念是相互构成的。”

与此相反的是,在媒介演进进程中“身体的有限”和“时空的障碍”却是其致力超越的目标。身体首当其冲,“做到缺席又在场的无身体接触,这一梦想不仅是激发大众话语的关键条件之一,而且是激发技术发明的关键条件之一”。文字符号和书写是最早出现的媒介技术,符号“逆转了可见物与不可见物的关系”,一旦思想被符号化,“在场的交流”就被符号的传播所替代,传播成为“一种话语实践”,身体退到符号的接收端。电报、电话、广播与电视等进一步拓展了人类表征能力的同时,将“我们的面孔、行动、声音、思想和互动,都已经全部迁移到媒介之中”,其普遍特征之一就是它“不受参与者在场与否以及数量多寡的影响”。传播中的符号狂欢导致了鲍德里亚所说的符号“内爆(implosions)”,仿真原则替代现实原则支配一切,身体缺席于传播。其次,媒介技术还对在场的“当下”进行操控。“时空压缩”是一个在现代性过程中反复出现的主题,始于交通运输的发展,却成为了摄影、电影、广播、电视媒介等媒介技术变革过程中周期性的回应,最为著名的概念莫过于麦克卢汉(Marshall McLuhan)的“地球村”,他认为电子媒介“将我们的中枢神经系统伸至全球,并废止了地球上的空间与时间”,当“9·11”事件在全球同步直播,或者一个在美国跨国公司的客服中心设在印度却不会给用户带来任何差别时,空间丢失了它的定向功能。媒介技术中身体缺席和时空压缩“使现实和传播者同时不在场也成为可能”,对传播研究造成的直接影响是“‘以技术为中介’大众传播研究和‘无需中介的’人际传播研究的相互割裂”,主流传播学研究都将身体放逐边缘。

(二)具身性在场:被技术重新定义的“在场 ”

1.移动互联时代的身体“远程在场”

从信息传播的角度,计算机作为一种交往媒介,其发展初期仍然致力于“身体缺席”,但却使“时空压缩”成为一个不准确的说法。就身体维度而言,人工智能从“图灵测试”起就把追求“消除具体(身体)形象”作为未来发展的主要议程,巴洛(John Perry Barlow)在1986年的《赛博空间独立宣言》中就宣称:“赛博空间由相互影响、关系和思想本身构成……我们的世界不是肉体存在的世界”,人工智能专家明斯基(Marvin Lee Minsky)和莫拉维克(Hans Moravec)设想的就是将意识下载到计算机,由此消除身体。但是赛博空间的出现使时空不再“压缩”而是时空“丧失”,因为赛博空间是与物理空间并置、异质而又关联的空间,而时间在赛博空间中是光速(无延迟等)、可以中断的(如视频播放中进度条)、甚至可以交错的(如弹幕中的时间),世界成为曼纽尔·卡斯特尔(Manuelcastells)所说的“流动的空间”和“无时间之时间”。最深刻意识这种时空变化与存在关系的是保罗·维利里奥(Paul Virilio),他认为火车、飞机等交通运输工具加快位移的速度引发“大地收缩”,而远距离通讯则使得人不必物理位移就可以同时在不同地点在场,引发的是“大地的丧失”,并且“它们并不满足于缩小空间扩展,它们还取消了消息、图像的所有延迟”,无处不在的“远程在场”替代了具体的时空在场。远程在场使“过去和未来,距离和延续都在随时随地的各处在场的直接性远程登录中抹平了”,“在世存在”变成了一种静止状态的屏幕点击,即使像“肚子饿了”这种物质性需求也只要在App上一点就能完成远处的饭菜送达眼前。维利时奥指认“远程在场造成了存在论当下在场的瓦解”无疑是富有洞见的,但他主要通过速度和新技术来实现对现代性的批判分析,但并没有涉及身体,也并没有对涉及稍后的增强现实、人工智能技术让“未来有可能甚至占据多个身体,随时间和地点不同而有实质性的变化”这一正在发生的现实。

2.虚拟现实和人工智能技术中的“具身性在场”

在某种意义上,在维利里奥的“远程在场”中技术仍然是麦克卢汉意义上的“感官延伸”,“远程在场”中身体与媒介是分离的,“表现的身体以血肉之躯出现在电脑屏幕的一侧,而再现的身体则通过语言和符号学的标记在电子环境中产生”,这个“再现的身体”是“以身体的尺度去想象、隐喻媒体”,大都以文字账号或图形化身的形态“遥在”(telepresence)于远处,换而言之,远程在场中身体仍是“缺席在场”的,人体的功能被“转移”而不是连接到媒介(技术)中。在稍后的虚拟现实、增强现实和人工智能技术中,存在论上“身体在场”的形而上学思考从哲学思辨走向了人工智能实证探讨,重塑了在场的身体之维与时空之维。

首先是现象学中“具身性”观念“转化为了具身AI的设计原则”。早期追随“图灵测试”进行符号-计算主义方向开发的人工智能专家很快发现“以具体情境为基础的直觉判断是无法形式化处理的”,并受德雷弗斯(Hubert L. Dreyfus)和塞尔(John R.Searle)等人具身现象学哲学的批判和影响,20世纪60年代人工智能(Artificial Intelligence)结合了现象学中的具身性观念,转向了模拟生物进化的基本机制和生命本身的人工生命(Artificial Life)的开发,科学哲学家威诺格雷德(Terry Winograd)和弗洛雷斯(Fernando Flores)干脆将计算机设计称为“存在论的设计”,因为在其中“我们设计了存在的方式”。今天的语音识别、面部识别和自动驾驶等新技术都是基于具身人工智能开发的成果。其次,移动设备、社交媒体、大数据、传感器与定位系统等与身体一起提供了“具身性在场”体验。当手持智能手机,它就可以知晓你的位置;戴上数据手套,就可以与机器对打和运动。技术不再是感官的延伸,而是世界“得以呈现并为主体所感知的中介”,即身体与技术作为一个整体系统感知并认识世界。海勒斯的“后人类”、哈拉维的“赛博格”、默尔的“超人主义”等正是以“身体-技术”作为一个系统来观察人类与机器的关系,提出了富有张力的阐释与批判,但他们也都同样没有回答技术如何建构身体体验的,而技术现象学“技术具身”的观念为理解具身性在场中的“身体-技术”关系提供了丰富的理论资源。

技术现象学“身体-技术”作为一个整体,将这种关系称为“技术具身”,与莫斯(Marcel Mauss)的“不使用工具的”身体技术不同,技术具身是指技术“化入”身体之中,技术直接“对身体空间和世界空间都进行了实质性的修改”,决定了什么被显现或者被看见。唐·伊德认为技术具身是“我们和古人的知觉之间本质性的差别”,技术具身有两个特征:一是技术的“透明性”,即好的技术可以融入到自身“知觉的-身体的”经验中,它们“抽身而去”具有最大程度的“透明性”,如助听器、眼镜和盲人的手杖等;二是技术在居间调节过程中,具有一种“扩展一缩小”的变化结构,所谓放大指的是技术总能转化人们的知觉,人们的能力得到了扩展。如伽利略通过望远镜的“扩展”功能看到从未见到的月球表面,望远镜使观察者和月亮之间的关系发生了转化。所谓缩小,指的是工具缩减了人们的身体感觉,因为没有中介的身体感觉是多维的(与麦克卢汉的感觉统合相似),而“借助工具放大的聚焦感觉是单维度的”,如通过电话与远处的人说话,这是一种“扩展”效应,通话时具身的电话“抽身而去”,但电话是单一的声音媒介,“日常面对面的多维度的出现没有发生,我必须借助你的语调来想象这些维度”,电话交流是面对面交流的一种缩减。技术的“扩展-缩小”结构表明了技术的可选择性,“它类似于麦克卢汉提出的‘媒体的可选择性’理论。”

如果说“远程在场”是使存在论意义上的“在场(presence)”被另一种“登录在场(Locatedness)”替代,那么“具身性在场”则借助技术改变时空与身体使知觉在场(enbodied existence)。

二、可选在场时空与多重的(技术)界面

依照唐·伊德的“(身体—技术)—世界”具身关系模式,我们可以把人在新媒介环境中的具身性在场理解为“此在‘在世界中存在’的一种特殊身体模式”,其特殊性在于,一方面,新媒介技术“重新配置感知与经验的空间要素与时间要素”,赛博空间和物理空间这两个异质时空时而分离、时而重叠或纠缠,造成的多种可选时空;另一方面,技术具身后的身体“出现了某种特殊的主体性,这种主体性是由信息论的物质性与信息的非物质性相互交叉构成”,并以其具有变更能力使技术界面呈现出多重性。

(一)技术配置下的可选时空

理解新媒介技术下时空变化,要集中探讨虚拟现实(Virtual Reality)。“虚拟(Virture)”和“现实”(Reality)”本是一对相反的词组,“能为我们的感官所把握、能与我们的身体进行一定意义上的互动和对象发展变化的因果关系能被我们的理性所理解”,是一般意义上对“现实”认定的三条标准,文学、绘画、电影等通过虚构来反映“现实”并将之作为高级的追求,但这些艺术媒介只能提供用户心理沉浸;但20世纪90年代互联网和计算机技术实现了在上述三个意义上被把握的“虚拟空间”:运用键盘、屏幕可进入的“一个虚拟但却又可以真实进入的人工环境”,即赛博空间,它不仅提供心理沉浸,还提供了时间沉浸和空间沉浸,在此意义上,约斯·德·穆尔(Jos De Mul)认为在本体论层面“网络虚拟现实恰如收音机和电话那样,是源远流长的全球化进程的组成部分”。随着卫星定位系统、多维传感等技术的成熟,又发展出提供人们运用身体进入的可穿戴设备——狭义上的虚拟现实技术,它不仅使身体穿梭在虚拟环境中,还可以使身体与虚拟环境进行互动,进一步提供了行为沉浸,如运用手柄与虚拟对手打球,从而“建构了大量的经验材料,而人的意识能够享受到经验数据的完整性”。技术并没有就此止步,在虚拟现实技术之外,增强现实(Augment Reality)技术可将虚拟幻影插入现实世界之中,实现以“丰富的数码信息与交流能力来增强物理世界中的对象”,如任天堂手游《精灵宝可梦》就是运用AR技术让玩家通过手机屏幕在现实世界里捕捉精灵;Magic Leap增强现实眼镜实现在真实的街道上看教我们哪里转弯的虚拟说明。此外,混合现实(Mixed Reality)还可合并现实和虚拟世界从而产生的新的可视化技术环境,包括增强现实和增强虚拟,如一辆汽车需要请外地专业技术人员诊断,车主只需将真实汽车状况虚拟化(三维拟真)后传给专业人员,混合现实将大大提升人类协作能力。

由此看来,现实和虚拟的连续统上,“时空”已然成为一个混杂物,虚拟现实和物理现实这两个原本异质的空间,在新技术下重新配置了经验它的框架:物理现实、虚拟现实、增强现实和混合现实提供了“时间与空间个别、共同地被体验”的多重选择,跨越异质性并结构的关联空间有可能“建立活跃的社会关系、全球密不可分的的面对面交流”。

(二)身体变更下的多重界面

在“(身体-技术)-世界”的具身关系中,技术还提供“通往网络空间的窗口或门口”,将人类连接起来。海姆(Michael Heim)将“两种或多种信息源的交汇之处”称为界面,按照这海姆个定义,人类最古老最原始的交流界面是身体(空气的作用微乎其微),“古希腊人虔诚地谈论着person,即一张面对面的脸,两张相对的脸便构成了关系”;文字和印刷术出来后,石头、莎草纸、羊皮和书籍是界面,但是电报是第一次机器作为人-机关系中的界面出现,继而电话、无线电、电视媒介等技术界面一方面跨越时空实现“地球村”,另一方面却也将身体从传播中分离出来。而计算机时代“在一种意义下,界面是指计算机的外围设备和显示屏;在另一种意义下,也指通过显示屏与数据相连的人的活动”,海姆关于界面的双重意义提醒我们,作为的技术的界面“合并了人类”的同时,也有可能被身体所改变。

要理解身体对技术的这种改变,我们需要借用技术现象学中的变更(variant)概念。在媒介中使用中我们经常有一些这样的体验:当我们阅读报纸、观看电视时常常会忘记纸张和屏幕的存在的现象,而这种忘记媒介存在的情况到了网络时代更为突出,当我们看直播、玩游戏的时候常常忘记电脑屏幕的存在而得意忘形,“只有当传媒的有效用用受到干扰的时候,或者传媒崩溃的时候,传媒自身才会被我们想起”,唐·伊德认为这一方面是由技术具身的透明性决定的,另一方面是由身体的变更能力决定的,所谓变更是指我们的身体知觉不是被动的,而是在建构外部事物一种知觉形态的同时保有建构另一种形态的能力,以“兔鸭图”为例:同一个身体,不同的视角,有时会看到兔子,有时会看到鸭头。伊德认为,沉浸在报纸、电视时、玩游戏内容时在身体的变更下作为技术的媒介是透明的,人就会忽视纸张或屏幕的存在。而身体变更能力体现在移动互联、增强现实和人工智能带来的“身体-技术”关系模式中,就是使界面产生多种变更。以电脑显示屏幕为例,根据人的视点不同,就会出三重界面,即在屏幕上(on the screen)、通过屏幕(through the screen)、在屏幕里(in the screen):“在屏幕上”是一种从生活世界看虚拟世界的视角,比如当我们浏览新闻、阅读邮件、搜索图片时,屏幕的分辨率、显示色彩等都会影响图片的呈现效果,此时屏幕作为界面是不透明的;“通过屏幕”仍然是从生活世界进入虚拟世界的视角,但沉浸程度要更深,比如当游戏刚开始时,阅读游戏规则、选择玩家身份等,仍然是“在屏幕上”,但一旦开始游戏,在虚拟世界里格斗、与其他玩家交互时就呈现“通过屏幕”的状态,屏幕是透明的,在视频网站观剧、社交媒体中发言也都是这类体验;“在屏幕中”则意味着身体借助屏幕进入了虚拟实在,所有的感知维度都被“包裹”在赛博空间,当前火热的VR观看就是典型的一种“透明界面”,界面“抽身而去”,身体沉浸于虚拟世界。总之,界面越是透明,“越是在我们的注意阈下不引人注目,它越是更好的完成了任务。”

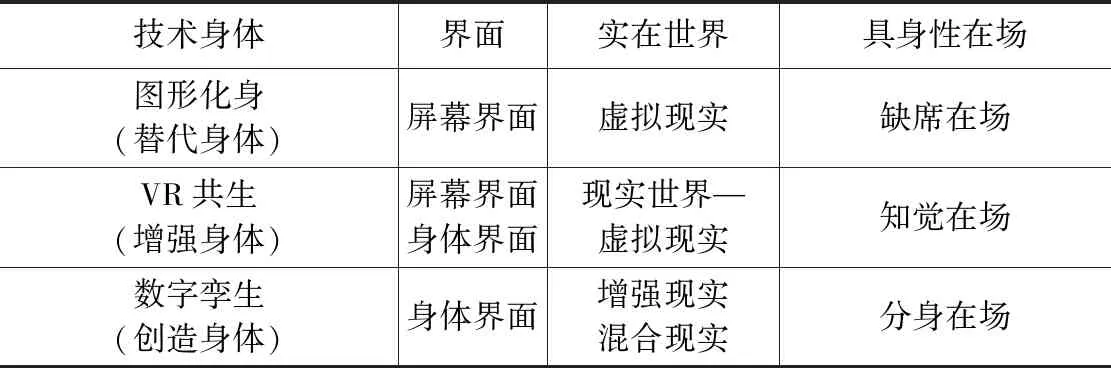

循着唐·伊德关于身体的变更、技术透明性的关系,可以把从现实到虚拟的多重时空中的界面和我们在媒介中的行为做如下划分(见表1):

表1 界面的变更、行为、技术特性与实在的关系

三、具身性在场:多态的身体与多样的“在场”

我们可以进一步分析“身体-技术”与世界的关系了。上述分析中我们已经看到身体对技术变更作用,与此同时技术也重塑了身体,伊德将之称“技术身体”。唐·伊德认为身体在技术中超越生理维度并具有多重的含义,第一重含义是梅洛·庞蒂的现象学意义上的身体,即活着的、感知和经验世界的身体;第二重意义是指被文化或社会建构的身体,是福柯意义上的身体;这两重身体与技术相互影响,形成了第三重的身体——被扩展的身体,即技术身体,握着手机打游戏、跟人远程网络视频、穿戴VR头盔的身体,都是伊德意义上的“技术身体”。伊德的“技术身体”也获得了芬伯格(Andrew Feenberg)的“延展的身体”(extended body)概念的呼应,芬伯格认为,用电脑在线交流与用钢笔书信交流抑、打电话交流等这些方式是等同的,使用者与工具之间的关系就是伊德所说的“具身关系”。

按伊德对技术身体的定义,当前的技术可以弥补、增强甚至超越身体的限制,造成图形化身、VR具身和数字孪生等多种形态的技术身体。身体既然不再是独一无二,时间和空间又是灵活可变的,必然造就了不同形式的具身性在场。

(一)图形(像)化身:“身体缺席”的远程在场

每个人在网络上都有多个社交账号,并通过它与全球互联,账号可以说是我们最早的技术身体,但按布罗利奥(Ron Broglio)关于化身的定义:用户在三维聊天环境中的呈现,为用户充当视觉标识符,通过姿势和服饰作为用户的表现手段而行动,真正身体形态的是图形化身,如可以选择不同性别、皮肤的QQ头像、游戏角色等。图形化身与真身构成一个“身体-技术”系统,真身通过手指与键盘、鼠标和计算机进入虚拟世界,控制化身。屏幕界面的透明性与否取决于身体视点的变更,比如当你查找资料时,“在屏幕上”呈现文本内容,界面是不透明的,屏幕与身体之间是阐释关系,而文本内容是可沉浸时,它又是透明的,身体“通过屏幕”在线评论、观剧、社交、游戏,具身的技术将“对世界的知觉加工成信息在场景中行动。”因此在赛博空间里,身体并不缺席,而是通过真身通过技术“扩展”在场,以化身感知的在场。

图形化身作为“身体-技术”系统,其“要旨不在于与真身责任切割,而在于情境调适”,即将真身和文化身体得以分离,随意根据自己的趣味和幻想配置性别、外貌和奔跑速度和装备,在游戏中还可补血复活身体、再次进入游戏更改身体的性能等。且化身身份经常随时崩溃,但又可以随时重建,正如美国学者莫尔斯(Margaret Morse)“在虚拟现实中,“肉体”不是被“停放”,而是被“映射”于一个或更多的虚拟身体上”。随着技术演进,图形化身也朝着图像化进化,如视频聊天、直播以及抖音社交等,如果说图形化身更注重意识参与,图像化身则更注重“扩展”身体参与。以抖音为例,“尬舞机”可以人体关键点检测技术将从用户动作与目标动作进行精准匹配,拍摄软件“扩展”身体动作,后期还可瘦脸、磨皮、染发、贴纸、合体表演等,实现舒斯特曼所说的“拓展身体意识,使之达到更好的自我意识”的审美期待。

(二)VR共生:超真实的知觉在场

如果说图形化身是通过技术将身体欲望“映射”到图形化身,那么虚拟现实技术中身体则不再是欲望的对象,而成为重新设计的对象。早在20世纪60年代麦克卢汉就认为媒介“作为一种技术假肢,正在对人类产生影响”,这种影响在20世纪80年代被表演艺术家斯特拉克(Stelarc)变为一种实践,他将技术建构的图像、声音、触觉与身体之间建立硬连接,“互联网允许以出乎意料的方式对身体进行访问,通过界面加以连接,以及将身体上载,电子空间变成一个行动而非信息的媒体”,他认为这种生理扩张与增强生成强有力的“幻肢”感觉。如今VR增强技术已经成功地将“技术假肢”从观念变为流行文化。在技术上“如真反应”(RAIR:Response As IfReal)被认为是衡量VR逼真程度的重要标准,它包含三个变量:现场拟真度、事件合理性与第一人称视角;在体验上,身体和可穿戴设备构成一个“身体-技术”系统,设备将用户感知系统置入计算机的反馈系统之中:用户身体动作以影像的方式反映在计算机屏幕上,当用户头转动的时候,计算机显示也相应地改变,让用户产生“第一人称”的感觉,同时耳机创造出三维音效,而体感手柄则将身体运动传导到虚拟环境中参与叙事,设备“扩展”了身体眼、手、耳等的能力,此时的认知不像读报纸、看电视那样依赖理解与记忆,而是在身体感知与电磁回路中重新配置,并获得真实的知觉,这些知觉经身体自身系统整合,提供“置身于其间”的空间感,让用户产生“在屏幕里(in the screen)”的幻觉,此时“化身可以说存在也可能说不存在”,因为化身与肉身、现实物理世界与虚拟世界叠加在一起,实现了“在场”和“不在场”的统一。

当技术以修改或扩展的方式改变身体结构,必然也会调整和扩展其世界意识(文化身体)。VR的“如真”场景的“真实复现”、第一人称视角对用户感受力产生了超真实的临场感(tele-existence),而社会临场理论研究早已表明,特定媒介技术在卷入度、直接度、亲密度的评价会影响使用者对互动对象的临场感的感知,“换言之,即使与人互动交流的是一台机器,对上述维度的技术革新也有可能使人们将这台机器感知为一个有生命的交流对象”,也因此VR技术多被用于新闻传播、文创产业和娱乐业。2018年获普利策奖的关于美-墨边境墙的解释性报道《墙:未知的故事,意想不到的后果》(TheWall:UnknownStories,UnintendedConsequences)就采用了VR阐释,VR具身的视点就是用户的视点。有学者认为“从媒介发展史的宏观视域看,逼真复现和超真实的临场感恰好藕合传播媒介技术演进的两大基本趋势,即‘现实化’趋势与‘人性化’趋势”。

(三)数字孪生:镜像世界中的分身在场

在图形化身和VR身体中,具体的、生理意义上的身体仍然是作为主体与技术共生的,而在增强现实技术下,技术身体则与身体主体完全分离,成为一个基于物质身体的“数字孪生”(digital twin)。数字孪生技术在工业生产中已被广泛应用,指基于传感器建立的某一物理实体的数字化模型,可模拟现实世界中的具体事物,随着增强现实技术的成熟,数字孪生技术将引发下一个大型技术平台:镜像世界(Mirror world)。在镜像世界中,现实世界的每个地方、每一件事物(包括人类本身)都将拥有一个数字孪生体,我们能够和它互动,操纵它、体验它,就像我们在现实世界中所做的一样。新华社“分身主播”是数字孪生的实践一种,只要对真人主播的声音、唇形、表情动作等特征进行提取,然后再通过人脸识别建模、语音合成、唇形合成、表情合成以及深度学习等多项人工智能技术就可将真人主播“克隆”出来,作为真身代理人(Agent)的数字孪生还在不断进化中,每个人拥有一个“阿凡达”已从艺术构想成为数字技术实践。

表2 具身性在场中的“(身体-技术)-世界”关系

“让机器思考”是图灵为人工智能描绘的技术方向,但直到海德格尔“操劳”“在世存在”、梅洛·庞蒂“具身性”等概念发展而来具身性思想成为人工智能的设计原则,尤其是以神经生物学的大脑为原型的深度学习(deep learning)技术的成功,使“人工智能在这个复杂的世界中表现得像个‘超人’”。数字孪生既是特定肉身的数字化呈现,因而与肉身的关系必然是同一的,数字分身遵循肉身“在世”的所有规则。但它们的本质不是血肉而是人工智能系统,因此它又具有自主性,新华社分身主播的着装、口播的稿件完全脱离肉身可重新编码,虽分身主播的自主性非常有限,但它与真身之间已不再是“扩展或缩小”结构,而是运用具身性原则学习了真身的感知觉。“分身主播”还仅仅是对镜像世界的一个小小探索,未来建构独立自主行动的、能对环境作出类人反应的“虚拟人”,或是如莫拉维克设想的那样将意识下载到计算机,才是人工智能科学家们的远景梦想,那时真身与技术身体之间最终走向主体间性或者其他?这将是另一个要探讨的重要问题了。

哈钦斯(Edwin Hutchins)在评价塞尔的“中文屋”(Chinese Room)时认为:“不是塞尔懂中文而是整个房间懂得中文”,是塞尔和作为技术的房间构成了的统一体回答了所有的问题。我们在新媒体时代的处境类似于塞尔在中文屋中的情形:我们每天参与到各种交流系统中,我们(身体)和技术早已合二为一,技术具身是我们不可抗拒的命运。同样,“具身性在场”也回应了保罗·莱文森媒介演进“重获早期技术丢失的、面对面传播中的元素”的人性化回归趋势:最初的面对面交流为开端——历经书籍、报纸、广播、电视到智能媒体——具身性在场之下使面对面交流再次成为可能,但人已变成了后人类的生命形式。

四、余论

不仅仅是移动网络、数字科技,大众传播媒介和技术具身的社会个体也都参与并建构了复杂的网络化传播实践。媒介人类学者丽莎·吉特曼(Lisa Gitelman)认为,新媒介的出现并不总是革命性的,与其说新媒介科技代表与旧的认知论全然的断裂,不如说新媒介必须设法去镶嵌入既有的社会场域中,并持续协商其实存的意义。从“身体在场”的面对面传播到“具身性在场”的新型传播,是人类寻求更真实、深切交流的一场出发、再回归的奥德赛之旅,这个过程既不是一场技术突变,也不是单独在传播领域中发生的,而是传播实践与其他社会实践互动、缓慢的彼此渗透的过程,因而传播的新在场方式必然蕴含着新的社会行动与互动方式、新的社群关系及新的与他者连结的方式,由于论题所限,虽未作深入讨论,但它们仍是传播“具身性在场”体验模式下不可忽视的重要议题。

注释:

② 关于媒介的定义,英尼斯、麦克卢汉、梅罗维茨等都作了研究,本文采用JachenSchulte Sasse在结合上述研究与新技术作用的媒体定义:把媒介称作信息的载体,该载体不再是不偏不倚地传播这些信息,而是从根本上对它们产生影响,以媒体特有的方式给它们打上烙印,并借此规定了人们如何接触现象的形式。该定义为本文将技术作为媒介进行分析提供了可能。详见[美]阿明格伦瓦尔德:《技术伦理学手册》,吴宁译,社会科学文献出版社2017年版,第544页。

③⑥ 孙玮:《交流者的身体:传播与在场——意识主体、身体一主体、智能主体的演变》,《国际新闻界》,2018年第12期。

⑤ 苏涛.彭兰:《反思与展望:赛博格时代的传播图景——2018年新媒体研究综述》,《国际新闻界》,2019年第1期。

⑦ JushuaMeyrowitz.“Mediumtheory”inDavidCrowley,DavidMitchell.Communication theory today,Cambridge:Polity Press.1994.p.50.

⑧ [美]保罗·莱文森:《人类历程回放:媒介进化论》,邬建中译,西南师范大学出版社2017年版,第6页。

⑨ 陈晓明:《拆除在场:德里达的解构策略》,《当代电影》,1990年第10期。

⑩ [德]马丁·海德格尔:《存在论:实际性的解释学》,何卫平译,人民出版社2009年版,第82页。