“反者,道之动”:老子的受众观念系统考察

2019-09-11谢清果

谢清果,潘 鹤

(厦门大学 新闻传播学院,福建 厦门 361005)

2019年是老子诞辰2590周年。2000多年来,老子及其《道德经》深刻地塑造着中华民族的性格,也影响着中华文明的特质,形成了独特的人类交往观念。

一、老子传播思想与受众观念研究

传播学传入中国40年来,立足中国传统经典,探索中华元典的传播观念,已然成为一个重要的研究方向,从而为建构传播学“中华学派”奠定了基础。本研究的重要意义之一是从传播学研究视角,重新审视元典,为华夏传播学的学术体系、学科体系与话语体系的创立创造条件;其二便是推动老子传播学的建构,将老学与传播学进行对话融合,开创老学研究新方向。

(一)老子传播思想研究的文献概述

事实上,研究老子《道德经》中传播思想的著作和文献颇多,其中谈及老子受众思想的文献数量也非常可观。首先,仝冠军的《先秦诸子传播思想研究》[1]、何庆良的《先秦诸子传播思想研究》[2]都以西方较为成熟的传播学理论框架作为比较,从传播功能、传播效果、传播媒介、论辩思想、传播技巧、传播控制、传播主体、传播伦理等方面,对先秦诸子的传播思想进行了分门别类的梳理。其次,贾兵的《先秦诸子政治传播观念研究》[3]、杨永军的《先秦文化传播研究》[4]和雷大川的《“乐”政治意义的宣化——先秦政治传播观念研究》[5]较之前更为微观,他们分别以政治传播、文化传播、音乐传播为线索,从各学派的文本出发,概括式地罗列诸子关于这三个维度的思想精华。再次,聂颖杰的《论老子传播思想及其价值》[6]和魏超的《老庄传播思想散论》[7],他们聚焦在老子的传播思想上,从《道德经》文本出发,细致地介绍老子“希言”的语言传播观、“无弃”的平等传播观、“朴散”的自然传播观和“不争”的策略传播观,并评价“道”是传播活动的规律,“德”是传播活动的规范,“真”是传播困境的出路。最后,曹艳辉的《老子传道的说服技巧——以〈道德经〉第四十一章为例》[8]和谢清果、王小贝的《老子“不言不辩”思想与春秋时期传播环境研究——与雅典“尚辩”传统的比较视角》[9]等文章,以《道德经》的某一特定篇章甚至其中的某一语汇作为切入点,用某一个具体表述来深入剖析其背后隐藏的老子的传播或受众思想,聚焦在最为微观的层面。

综上,已有研究或是聚焦在宏观层面,全面地梳理了先秦诸子的传播思想或老子的传播思想,老子的受众观念只是其中叙述的某一方面的组成部分,没有得到充分展开和深入论述;或是聚焦在实例,从《道德经》文本的一个具体的表述出发,缺乏纵观全书的一条清晰的、系统的脉络线索。因此,本文将选定“反”的概念作为主线,基于“受众研究”视角和“受众理论”知识,系统地串联起《道德经》一书,从中观的角度解读老子在《道德经》中展现出的受众观念。

(二)道之动因——“反”的意涵解读

《现代汉语词典(第六版)》对“反”字有如下几种解释:(1)与“正”相对,取颠倒、方向相背之意。(2)“对立面”,取转换、翻转之意。(3)“回”“还”,取返回、复归之意。(4)“反对”,取反抗、背叛、否定之意[10]。聂颖杰认为,“反者道之动”包含了两个哲学概念,即相反对立和循环往复。车载亦认为,“反”有对立相反和复命归根两个含义,这两个含义老子都是加以重视的[11]。钱锺书也说,“‘反’有两义。一者,正反之反,违反也;二、往反(返)之反,回反也(回亦有逆与还两义,常做还义)……《老子》之‘反’融贯两义,即正、反而合”[12]。因此,虽然对“反”字,乃至《道德经》中“反”的概念阐释多种多样,但基本可以将之归为两类,即否定、反抗和循环、复归。

“反”字在《道德经》中一共出现4次。陈鼓应将“反者,道之动。弱者,道之用”(第四十章)解释作“道的运动是循环的;道的作用是柔弱的”,在“道”的动因上,“反”字的内涵是循环;将“大曰逝,逝曰远,远曰反”(第二十五章)解释作“它广大无边而周流不息,周流不息而伸展遥远,伸展遥远而返回本源”,在道的运行过程上,“反”的意涵是复命归根。对于“玄德深矣,远矣,与物反矣,然后乃至大顺”(第六十五章),河上公注:“玄德之人,与万物反异,万物欲益己,玄德施予人也”,在“德”的理想人格上,“反”的意涵是对抗、不同。最后,陈鼓应将“正言若反”(第七十八章)解释为“正道之言好像在说反话一样”,在“道”的世界观上,“反”的意涵是辩证否定。

(三)篇章的脉络结构

基于以上认知和西方受众理论,本文按照从宏观到微观的顺序,将论文结构安排为四个部分。在社会环境和特定传播过程这两个研究维度,受众被视为一个整体,本文意在探究受众受外部条件的影响,以及对社会环境和传播过程发挥的作用。在受众群体分层和受众个体间关系的两个研究维度,将受众划分为不同个体和不同群体,了解受众内部的差异。见图1。

其一,就社会环境而言——反叛:礼崩乐坏背景下的避世批判与反向解构,这里集中体现了“反”的对抗意涵;其二,就特定传播过程而言——回反:受众在传播中的反向制约与地位偏移,这里集中体现了“反”的循环意涵;其三,就整个受众群体而言——反身:传播中异质受众的多样解读与本性回归,这里集中体现了“反”的复归意涵;其四,就受众个体及其之间的关系而言——反思:传播中受众的人格平等、价值平等与媒介素养的提升,这里集中体现了“反”的否定意涵。下面一一详细分析。

图1 行文逻辑结构

二、反叛:礼崩乐坏背景下的避世批判与反向解构

老子受众思想的产生,是难以与他的个人经历以及时代背景割裂开来的。丹尼斯·麦奎尔曾说:“受众既是社会发展的产物,也是媒介及其内容的产物。”[13]换句话说,对受众的认识,具备双重属性,我们不仅应该关注到具体的传播过程,还应该关注到整个社会为受众的形成提供的土壤。因此,了解老子的生平事略以及老子观照的整个先秦社会,显得至关重要。

(一)礼崩乐坏时代对老子思想的影响

根据《史记·老子韩非列传》的记载,老子是“楚苦县厉乡曲仁里人”[14]。堪称“水乡泽国”的荆楚地区,涵养了浪漫而自然的楚文化,这成为老子的一个文化基因。同时,对中原各国来说,远在南方的楚国是“淮夷”和“蛮荆”的聚集地,和“承西周,以尧、舜、禹为圣人”的邹鲁文化迥乎不同[1]179-181。地理原因使得楚国受华夏文化的影响不深刻,其思想也就很少受到传统的宗法制度的拘束和羁绊。于是楚国的学者没有心理障碍和社会阻力,得以尖锐地对中原文化开展勇敢的批判,在解放思想中起到了重要作用。另外,老子担任“周守藏室之史”期间,潜心研读三代典籍,中原各国、天下治理和周礼等知识都烂熟于心,于是对于周礼形成了洞若观火般的独特见解和批判思考。

两者结合,在传播思想上,就很容易产生一种主张自由、肆意、不受外在制度约束的传播活动和传播状态,这是“反”这一概念的种子。而春秋战国的现实原因最终使它破土而出。春秋战国时期,兼并战争频仍,阶级矛盾尖锐[15],百姓遭受到残酷的压迫和剥削。“礼崩乐坏”成为时代的症候,“礼乐征伐自天子出”[16]的情景早已一去不返,司马迁把周秦之间的这段历史描述为“可谓文敝矣”[17]。此时的周礼,徒有其表,反而成为拘束人本性的“繁文缛节”,又被争权者“欺世盗用”,着实使老子愤懑和痛苦。也因此,老子说“礼”是“忠信之薄,乱之首”(第三十八章),说“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”(第三十八章),认为虚伪的仁义都是“大道废”(第十八章)之后产生的。

(二)传播失序下的“反”

此时社会的突出特征是规范功能的失衡和传播失灵。在社会的动荡变革中,在生产力的发展中,原本能够起到“经国家、定社稷、序民人”[18]作用的礼乐宗法制度面临着结构性的功能缺失,这已经导致了社会福利受损或资源配置无效率的状况[19]。面对残酷的现实,以孔子为代表的儒家学派积极入世,旨在重构社会秩序,维护礼乐的尊严;而老子则选择避世隐居,开辟了一条批判式的,不同于儒家的道路——“反”。

“反”的主张既是对现存制度的反动、反叛(“反”字取相反、物极必反之意),又是对古代自由制度的回归(“反”字取回返、回归之意),这两者都对应了老子“反者,道之动”的意涵。学者江向东认为,老子预设“道”以“反”的方式复归于“自然”或“根”,这是一种与儒家之“正面建构”相对的“反面解构”的方式。江向东认为,“既然‘正’的方式,比如建构周礼,是现实世界成为‘不自然’之‘流俗世界’的‘致思’根源,那么‘道’只能以‘反’的方式归于‘自然’之‘本真’世界”[20]。既然“大道废,有仁义;国家混乱,有忠臣”(第十八章),那还不如“绝圣弃智”(第十九章),放弃这些追求,就可以复归到“大道”的境界。

“夫物芸芸,各复归其根。”(第十六章)复归之“反”既体现了对现实世界的不满,对“随波逐流”的不认同和批判,还体现了一种观看“正”的其他视角,这恰恰是建立在他对“周礼”和“诸侯各国”深刻了解上的,对现存形态的反叛反思,因此比单纯的“正”更具洞察力和深度。

三、回反:受众在传播中的反向制约与地位偏移

一段特定的传播过程,在本文中是一个宏观的维度。此时,研究的视角还是将受众作为一个整体,以分析它对外施加的作用和从外部获得的影响。在传播过程中,受众体现出反向制约的功能和权力扩大的可能,由此形成传播的闭合回路,印证了“反”回返、循环的内涵。

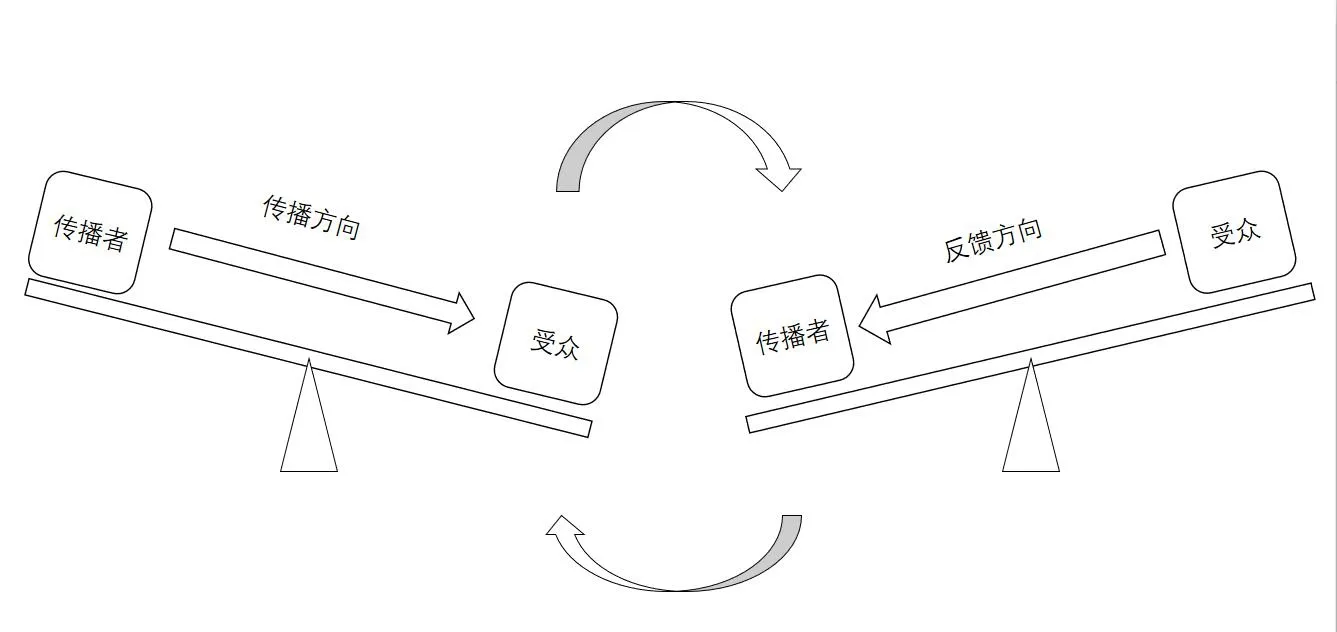

(一)信息流向的闭合回环

施拉姆认为,传播者与受众实质是一种传播与需要的关系[21]。传播者为受众提供必要的信息以满足受众需要,而受众的需要能够反向制约传播。而查尔斯·库利“虚拟的对话者”理论则认为,为了进行传播,传播者需要确立某些人所共知的“参考个人”或“参考群体”,和他们分享共同的文化和社会空间,拥有共同的语言,以使传播者能够对之更好地表达自己[22]96。传播者通过“预设受众”或受众现实的反应、反馈来调整传播策略、传播手段,甚至改变传播的信息内容。

在此过程中,信息呈现出双向流动的特征。传播者向受众传播信息,受众的反应和反馈也向传播者释放出信号,受众的地位不可小觑。由此“循环往复”,形成了一个流动与回流的闭合回环。

老子在《道德经》中有下列几处陈述:(1)“太上,下知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之。信不足焉,有不信焉。”(第十七章)在这句话中,受众这个群体“知有之”“亲而誉之”“畏之”和“侮之”的四种不同反应与差别评价,成为判断传播者的能力是“太上”还是“其次”还是“再次”还是“最次”的重要标准。受众对“上者”的态度成为一面衡量治理手段优劣的“镜子”,受众的回馈可以映照出传播者自身的影子。(2)“民不畏威,则大威至。”(第七十二章)“民不畏死,奈何以死惧之。”(第七十四章)这里,受众“不畏威”的心态,可以反映出整个社会环境的“大威”走向;受众“不畏死”的心态,直接动摇了“以死惧之”这一传播手段的合法性。(3)“民之饥,以其上食税之多,是以饥。民之难治,以其上之有为,是以难治。民之轻死,以其上求生之厚,是以轻死。”(第七十五章)圣人无常心,以百姓心为心。善者,吾善之;不善者,吾亦善之,德善。信者,吾信之;不信者,吾亦信之,德信。圣人在天下,歙歙焉,为天下浑其心。百姓皆注其耳目,圣人皆孩之(第四十九章)。人民饥饿,难治,轻死的状态,也可以反映出统治者的吞吃赋税、胡作非为、奉养奢厚的缺陷和不足。所以,居上位,表面上拥有传播权力的从政者,须达到“无常心,以百姓心为心”的境界,即改变自己以体察百姓的“心”,理解受众的想法和愿望,满足受众的诉求和需要,这样才能将“德”“善”和“信”传遍“善与不善者”“信与不信者”,争取到尽量广泛的受众,达到更好的传播效果。传播背后对到达率和覆盖率的追求亦反向制约了传播者的某些选择。

“井鼃不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也。”(《庄子·秋水》)[23]477同样,整个传播过程会受到种种限制。传播者还得改变自己根据受众“夏虫”与“井鼃”所处的不同时空背景,及时调整传播的内容和传播的方法。

(二)传受权力的偏移与张力

受众在传播过程中的反馈,是传受关系问题,也是传受权力问题。福柯在话语与权力研究中提到,“权力关系是一种力量关系,也是一种对他者行为的影响,又是一种安排和方式”[24]。左右传播内容,对传播者施加影响的能力是受众被赋权的体现,权力向受众偏移,“这使得传播的制度功能从传统的权力机器渗透到关系网络中”[25]。老子非常强调受众对于传播者的制约作用,强调受众的权力地位。他理想的政治情境带有乌托邦的色彩,体现在两个方面:其一,“以百姓心为心”(第四十九章)、“绝圣弃智,绝伪弃诈”的手段不过是为了达成“民利百倍,民复孝慈”(第十九章)的目的,传播只是服务人民的工具;其二,“玄德”应“为而不恃,长而不宰”(第五十一章),政治权力和传播者的权利丝毫不能逼邻于人民之上。作为传播者的圣人或智者可以对人民施加影响,却根本无法摆脱受众反馈、反应的制约。因为传播若想达到效果,传播者天然地需要找到不同的方式确定受众的特征,使彼此的差距弥合。“欲上民,必以言下之”(第六十六章),传受双方的权力不断拉扯,试图达到平衡状态,在起落间形成一种张力。见图2。

图2 老子在《道德经》中展示的传受关系模式示意图

这一点和儒家“君子之德风,小人之德草,风行则草偃”(《论语·颜渊》)[26]的传播观有很大的不同。学者曾评价说:“风草论强调的是一种上行下效的中国古代政治传播理念,一元传播体制下,受众的主体意识被弱化。”在这个体系中,“有道的品格的人因其‘德’处于传播的上位,平民百姓或缺乏道德品格的人处于传播的下位,且上位对下位具有极大的传播效力”[27]。即便受众可以在一定程度上表现出主体性,但相比强大的压制力量,微弱的反馈几乎泛不起什么涟漪。

笔者借用下雨的情境来描述儒家的传受关系模式——传播者为天,落雨湿润大地。受众为地,即便能飞溅其部分雨点,终究难以企及天空之力。见图3。

图3 儒家传播过程中的传受关系模式示意图

(三)“弱”:老子传受观的哲学特质

拉斯韦尔在经典的5W模式里,把受众看作传播活动中“被动的客体”,只是消极地接受信息。李彬认为,“在这个模式下,传播者明显掌握着主动权,他发出信息、控制媒介、操纵传播、摆布受众。受众除了俯首听命、任由宰割之外别无选择”[28]。传播者发号施令,处在传播过程中的“上位”或强势地位;相较之下,受众唯命是从,处在“下位”或弱势地位。“物极必返,其理须如此”[29],老子“反其道而行”[30],看重“弱”的力量和价值。

这种观念来自于“反”的哲学概念。“反”背后是一种对立统一的辩证关系。老子讲,“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随”(第二章),即所谓的善恶、美丑、优劣、正面和负面、强和弱并不是非此即彼、截然对立的两个方面,他们在对立关系中相辅相成,彼此成就,显现出循环往复的规律性。同时,“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”(第五十八章),所以,必要时看似对立的两者还可以相互转化。于是,老子说:“反者,道之动;弱者,道之用”(第四十章),传者和受者地位的高低、权力的大小,是相对的,非固化的。弱势者往往具有凌驾于强势者之上的潜力,“弱”之力量不可小觑。类似的表述还有“天下之至柔,驰骋天下之至坚”(第四十三章),“勇于敢则杀,勇于不敢则活”(第七十三章),“强大处下,柔弱处上”(第七十六章),“弱之胜强,柔之胜刚”(第七十八章),“柔弱胜刚强”(第三十六章)。老子认为,圣人,即处上位的传播者,“欲上民,必以言下之;欲先民,必以身后之”(第六十六章);“善用人者”,必得“为之下”(第六十八章),处于强势地位的国家要“以静胜牡,以静为下”(第六十一章);想要达到“上善若水”的境界,就要“处众人之所恶”,才能“几于道”(第八章);若是要遵守自然的规律,就必须要深谙“高者抑之,下者举之;有余者损之,不足者补之”(第七十七章)的道理。万物既对立又统一,一定条件下可以相互转化。

“反者,道之动”的思维方式,是老子观察和认识事物的出发点。高文强描述:“事物都是‘有’和‘无’的统一,任何‘事物’都是由‘有’和‘无’两种反对因素、力量和趋势组成的,处于‘有’和‘无’两种相反运动的张力状态。”[31]放在传播领域,传播者和受众在传播过程中都拥有主体地位。刘艳婧等界定:“张力是矛盾因素、对立因素、互补因素由于相互作用形成的一种对立统一的动态平衡。”[32]传播者和受众之间的拉锯与张力,作用于传播过程,调节两者在传播活动中彼此适应。这种张力正是麦奎尔所说“弥合差距”的方式。老子的受众观念里,传播者和受众相互施加影响,形成了一个循环的传播闭环,张力背后也是二者权力的制衡与角力。

四、反身:传播中异质受众的多样解读与本性回归

分层次的整个受众群体,在本文中是一个次微观的维度。此时,研究的视角已经进入受众的内部,以分析它的组成结构和层次特征。在这一部分,老子眼中的受众体现出异质的和理解多样的特点。这样的认识导致“反”方法论的合理化,即摒除外力,复归本性,回归己身,返归质朴,体现了“反”的“复归”意涵。

(一)异质的受众

首先,老子眼中的“受众”,和现代“大众”的概念有非常大的不同。李彬认为,“大众受众”的观点强调无数面目模糊、动机不明、态度暧昧的个体接受同一媒介渠道同质化信息之过程[33]。然而,在《道德经》一书中,老子对待作为受众的“士”“民”“人”的态度,和“大众”的概念迥然不同。他认为,即便接受的是相同信息,受众也不是一个没有差别的、固定不变的、整齐划一的整体,而是颇具个体差异性的。

传播学者奥利弗将受众间的个体差异归类为需求、反应准备状态、人格特质、评估倾向四个方面[34],他们的不同,来源于多处社会背景和社会环境的不同。麦奎尔认为,这尤其反应在社会阶层、教育程度、宗教信仰、文化、政治、家庭环境、居住地区或地点等方面[22]96。在此基础上形成的,布尔迪厄称之为“文化资本”的因素——习得的文化技能和品味[35],展现出不同层次的特征。2000多年前,老子已经意识到这种差别。

“将欲取天下而为之,吾见其不得已。……故物或行或随;或嘘或吹;或强或羸;或培或墮。是以圣人去甚、去奢、去泰”(第二十九章)表明,早在春秋战国的时候,老子已经认识到了受众群体内部的差别,并将受众依据性情划分成了迥乎不同的群体。他认为,治理天下不能依靠强力,因为世人性情各异:有的冲在前面,有的则跟在后面;有的性子和缓,有的性子急进;有的强健,有的羸弱;有的自毁,有的自爱。所以,“圣人”对待受众要“去甚、去奢、去泰”,不可以使用无差异的、一刀切的,极端的措施。

“善行无辙迹;善言无瑕谪;善数不用筹策;善闭,无关楗而不可开;善结,无绳约而不可解。是以圣人常善救人,故无弃人……”(第二十七章)这里,老子依据受众的天赋和能力、职业与个人经历将他们划分成不同的群体,并分门别类地描述了各自的优势。擅长行走的人不会留下痕迹,善于言辞的人不会犯下错处,擅长计算的人不需要筹码,善于关门的人,就算不使用门闩别人也打不开,善于捆绑束缚的人,就算不用绳索别人也难以解开。所以,贤能的传播者总是能关注到不同人的不同才华,物尽其才,人尽其用。

深受道家影响的鬼谷子从辞辩角度论述了人性格特质的不同,“夫贤、不肖、智、愚、勇、怯”的因素,是有差别的,所以,需要采用“捭、阖、进、退、贱、贵”的不同措施来说服受众,迎合受众的需求,才可以达到“无为以牧之”的良好传播效果。

综上,老子眼中的“受众”,并不是铁板一块。他们是分化的、有层次的,是一个个有着不同愿望和需求的“小众群体”。他们的性格特质、先天禀赋、后天经历、社会地位与职业、知识储备、信仰价值不尽相同,因而不能用“一刀切”的手段不加区别地对待。所以,“百姓皆曰我自然”(第十七章)的状况才是治理者传播活动的最高境界——尊重百姓的本性,任凭百姓自我发展。

老子强调,“与物反矣,然后乃至大顺”(第六十五章),事物只有复归到真朴,然后才能达到最大的和顺。此处“反”的概念,可以理解为两种“复归”。

其一,相对于事物的现实发展,呈现出一种相反的态势,实现“逆于现实情景的复归”。这是对于尊卑有序、整齐划一的“礼乐大势”的一种否定。卢峥先生认为,虽然在以内敛特性为主的中国社会,儒家建立于“礼”之上的传播技巧具有很强的实用性,但是这种技巧却带有“中庸”的消极色彩,阻碍了人的个性发展[36]。而“个性”“本性”恰恰是老子看重的。他认为受众不应该屈从于尊君重道观念的桎梏下,不应该屈从在趋于僵化的宗法礼乐的制约下,不应该完全以虔诚和尊敬的卑微姿态去接受信息,不应该压抑“本性”去完全适应外在现实,改变自己去适应社会的秩序与规范。当下的现实不甚合理,应回归到过去“小国寡民,老死不相往来”的简单生活中去。

其二,相对于向外索取传播资源,呈现出向内探求意义的相反路径,推动了受众向“本性、本然”状态回返,以获得自身之真。这种“不如守中”(第五章)的自由论,试图“消解外在的强制性与干预性,使人的个别性、特殊性以及差异性得到充分的体现”[37],让主动权回归受众本身。

(二)传播过程中的多样解读

个体差异理论认为,受众个人的差异,决定了他们对于传播媒介的态度不同,传播对媒介信息做出的反应不同,体现在他们的心理、态度和行为上的传播效果也各异。在实践过程中,即便面对同样的媒介信息,受众也会产生接受的差异,进行不一样的理解和解读。斯图亚特·霍尔在“编码解码”理论中提出了受众在解码过程中的三个假想立场:其一,主导霸权式的解读,即受众完全地直接地获得了编码者想要传达的意义;其二,协商式的解读,即既不完全赞同,也不完全否定,一方面承认意识形态的权威,另一方面也强调自身的特定情况,受众与支配意识形态处于一种矛盾的商议过程;其三,对抗式的解读,受众可能完全理解话语赋予字面和内涵意义的字面变化,但以一种全然相反的方式去解码信息[38]。见图4。

图4 斯图亚特·霍尔的编码解码模式示意简图

老子在《道德经》中,也做出过受众面对相同信息做出不同解读的陈述:“上士闻道,劝而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之(道德经第四十一章)。”[11]229在传播相同的“道”这一概念时,老子按照社会地位、知识结构和理解能力将受众划分成了三个层次:上士听闻“道”,能够受到激励,努力去实行,这是一种积极而主动的信息接受状态;中士听闻“道”,将信将疑,这是一种矛盾、妥协而稍显漠然的信息接收状态;“下士”听闻“道”,哈哈大笑,这是一种鄙夷的、不屑的、反对的信息接收状态。见图5。

图5 《道德经》中“上士中士下士”的区别理解模式示意

可以看到,老子的“上士、中士、下士”受众观和斯图亚特·霍尔的“编码解码”模式有明显的不同。

其一,霍尔对于信源的预设,是有特定的编码者出于一定的目的进行意识形态编码,解码者和编码者是相互对立、互相独立的。然而,老子对于信源的预设,是“不言”(《道德经》第二章)之“道”,是形而上的非人为的自然运行规律,接收信息者本身,也处在“大道”之中,不可与之分离,这是一种“和”的氛围与观念。

其二,霍尔认为,无论最终解码结果如何,受众都应该对编码者传达的信息完全理解,产生不同解码行文的原因,是各自的立场、态度等主观选择不同。然而,老子认为,受众对于“道”很难做到完全理解。理解越深入,就越有觉悟,越有可能体悟“道”的妙处;越是“愚迷”,越可能对“道”不屑。解码行为的不同,原因在于,对文本的认知能力和理解程度有别。

当然,老子的传播观念和斯图亚特·霍尔的编码解码理论还是具备一定的可比之处。首先,斯图亚特·霍尔提出编码解码理论和老子在《道德经》中体现的受众观念,都是基于“传播效果有限”的认知。“媒介刺激—受众反映”媒介强效果论在传播学的发展中不断地接受检验和质疑,斯图亚特·霍尔的理论在此时应运而生。而老子“不笑不足以为道”(第四十一章)和庄子“声不入于里耳”[23]380-383等说法,也表明,他们认为传播效果无法达到全覆盖和圆满,“道”或“乐”的传播效果到达范围有限,他们都各自拥有自己特定的细分领域或受众群,是无法完全作用于所有受众的。因为人心本就具有“愤骄不可係”(《庄子·秋水》)的特点,鲜活骄纵,最难以用外力、强硬手段或唯一的标准约束。其次,和斯图亚特·霍尔编码解码理论的内在取向相似,老子《道德经》中体现的受众观念,亦代表着由“传者本位”向“受者本位”过渡的趋向,关注到了受众的主体性和能动性。面对春秋战国时期,礼崩乐坏下传播效果越发有限的情况,后居主流的儒家选择“知其不可而为之”[39]的道路,继续向外部压力寻求解决方案,巩固一套尊卑有序的礼乐制度来加固束缚受众思想和行为的牢笼,把社会秩序和统治稳定当作最终的目的,是传者为实现利益而诞生的产物。

相比之下,老子寻求解决方案的路径是内向的。他放弃了传播效果不稳定的外部压力,转而走上了一条与儒家和当下社会主流解决方案相“反”的道路——向内回归人最初的本心,复归人质朴的本性,最终目的是变成受众逐渐摒除外力的诱惑和控制,回归到自己本身圆满清净的状态。“夫物芸芸,各复归其根”(第十六章),“常德不离,复归于婴儿。……常德乃足,复归于朴”(第二十八章),“多言数穷,不如守中”(第五章),是为反身。“反身”期待受众能够“无为而自化”(第三十七章),自我发展、自我化育、自我体现、自我完成。

此时,传者居于一个不骚扰、不诱惑、不控制的角色,退居次要,而满足受众自我实现的需要成为传播过程中的核心,受众主体性得到了彰显。黄时进先生认为,“受众主体性,是受众在信息传播的过程中,根据主体自我与劳动实践的需要,有意识地、批判地、自觉地进行信息选择与吸收的一种素质”[40]。反身的实现,体现在传者身上,意味着把眼光和重心从自我移到受众,这是对从前“传者本位”的否定、反对,也是对传播本质的回归;体现在受众身上,意味着把精力分配从向外转移到向内,关照己身,探求自身,这是对人“本性”或“无之境界”的复归。

五、反思:传播中受众的人格平等、价值平等与媒介素养的提升

每一个受众个体,在本文中是一个最微观的维度。此时,研究的视角是受众的内部每一个“组成分子”,旨在理解受众个体之间的地位关系和受众个体素养的提升。在这一部分,老子的观念体现了两个“否定”。第一,对当下现实中的差序等级进行否定,提倡受众之间人格和价值的平等。第二,鼓励受众进行自我否定。提倡反思自我媒介素养,摒除诱惑和物欲,提升辨别信息质量的能力。这些紧密地体现了“反”的否定意涵。

(一)受众的人格平等和价值平等

“百姓”很多时候是《道德经》中圣人或智者传播的对象,可以理解为“受众”的概念。老子认为,“玄同”的境界,是“不可得而亲,不可得而疏;不可得而贵,不可得而贱”(第五十六章),这其中蕴含着不分亲疏也不分贵贱的平等观念。庄子诠释为“以道观之”,是“物无贵贱”[23]487-489的,也就是说,在“道”的层面来看,受众本质上是平等的。可我们时常“自贵而相贱”甚至面对“贵贱不在己”的状况,是因为我们从外物的本身去审视,或者用世俗的眼光去对待受众了。也因此,老子常常对作为传者的智者和圣人抱有一定的期待。

其一,人格上,圣人应做到“不仁”“以百姓为刍狗”(第五章),即尊重受众人格的平等地位,对于受众无所偏爱和偏袒。

其二,价值上,智者应做到“常无心”并“歙歙焉为天下浑其心”(第四十九章),即面对传播的对象——百姓,好的传者应当收敛自己的主观成见和道德固蔽,化解偏狭和隔阂,不把自己的价值判断凌驾在受众之上,才能不分亲疏,不分利害,不分贵贱。老子讲“天下皆知美之为美,斯恶已;天下皆知善之为善,斯不善矣”(第二章),说明一切的价值和概念都是在社会互动和对立关系中被后天建构而成的,并且处在不断的变动之中。因为价值的好坏是人为所设定的,所以,其背后包含着主观的执着与专断的刻板印象,只有意识到受众价值本质上是平等的,传播者才会更加包容,走出狭隘的怪圈。

老子的一句话极能体现在平等视角下的传播特征:“善者,吾善之;不善者,吾亦善之;德善。信者,吾信之;不信者,吾亦信之;德信。”(第六十六章)此句中,为“善”和“信”的目的,是尽量争取范围更加广大的受众,这体现了大众传播的特征。另外,传播者重视受众感受的换位思考,体现了一种受众本位而非传者本位的意识。最后,理想的传播者,不主观厘定是非好恶的标准,破除自我中心去体认百姓的需求,而敞开彼此隔阂的道路。这和“无弃人”和“无弃物”的人道主义精神是一贯的。

基于平等的要求,传者不可以试图操纵受众,而是把“以百姓心为心”(第四十九章)作为信条,和受众建立一种对等沟通的状态。由此,才可以达到一种“玄妙齐同”的传播境界——“不可得而亲,不可得而疏,不可得而利,不可得而害,不可得而贵,不可得而贱”(第五十六章)。

聂颖杰认为,“孔子认为人有君子小人之分,还有仁人和圣人高层次的道德人格之分。根据对象的不同,还有不同的交往规范,就算是爱人,也要先爱自己最亲近的人”[6]17。基于此,老子在受众观念上体现出对儒家“有差”观念的否定和反思,走上一条与儒家不同的道路,这是“反”的一重体现。

(二)媒介素养的提升

麦奎尔认为,“相对于公共型受众群,私人型的受众经验是根据个人心态和环境条件建构的,不涉及对社会或其他人的任何考虑。虽然不纯粹是内省的,但多半与自我比较有关,并且注意与自我角色、个性相一致,以使自己在公众面前的表现得到认同”[22]112。因为“相对于外向传播,老子更重视内向的传播,更重视自身的体悟、反省”[1]183,所以,“修身”“内省”等私人领域的独自思考,是老子所推崇的。

受众作为个体,通过不断的内在思考,可以意识到自身的价值。他们应力图区分开纷乱的外界世界和平静的内在世界,通过体悟“道”去不断排除外界干扰,提升自己辨别信息质量的能力,提高媒介素养。如:“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎令人心发狂,难得之货令人行妨。是以圣人为腹不为目,故去彼取此。”(第十二章)

老子为受众接受信息的筛选机制提供了一系列指南。缤纷的色彩,纷杂的音调,饕餮的饮食,纵情的狩猎,稀有的货品都是声色之娱、游戏人间。沉浸在这样的感官世界中只会让人眼花缭乱,听觉不敏,精神散乱。因而受众要意识到外界信息优劣混杂,不良的传播内容不利于内心的充实和个人的修养。为此受众需要提升自己接受信息的“门槛”和素养,“为腹不为目”,务内而不逐外。

“不出户,知天下;不开牗,见天道。其出弥远,其知弥少。是以圣人不行而知,不见而明,不为而成。”(第四十七章)圣人不必一门心思向外奔驰,企图了解所有的信息。因为“吾生也有涯,而知也无涯”[23]113,在“牗外”和“户外”信息纷乱无限的情境下,显然对信息的选择、理解、应用是更为重要的能力。不汲汲于了解完全外界的信息,才能实现“知、明、成”的境界。

“执大象,天下往。往而不害,安平太。乐与饵,过客止。道之出口,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不足既。”(第三十五章)真正“玄之又玄”,是为“众妙之门”(第一章)的“大道”,相较于“乐与饵”,对于受众而言反而是缺乏刺激和吸引力的。好的受众应当摒弃物欲的诱惑,安抚躁动的心灵,在媒介乱象中洞若观火,追求安定知足的生活方式,明澈地透视外界事务的本质。

基于此,老子是在激励受众进行自我否定——对于自我过于沉迷官能体验与媒介乱象,忽略内心虚静的批判,这亦是“反”对内的一重“否定”内涵。

六、结语

“道”是老子《道德经》的核心概念,而“反者,道之动”,意味着“反”是道运行的动因。在春秋战国时代“周文疲敝”“礼崩乐坏”的大背景下,老子思想中的反抗因子得到显现;在特定的传播过程中,老子看重受众的反馈,双向的互动,认为传播应该形成一个闭合的回环,不断循环;认识受众的群体,老子反对铁板一块,反对向外部的约束,其思想中回归“朴”“虚静”的境界得以彰显;落实到个体的受众,又要经历对差序等级的批判否定和对愚昧享乐的自我否定两个阶段。可以说,“反”和“反”的灵魂在老子的受众观念中涌动,贯彻始终。其背后体现出的人文主义关怀、平等思想、受众传播导向、尊重受众主体性的意识,即便是对当代的传播行为,依旧具有深刻的参考价值。