句腰虚词的蝴蝶效应

2019-09-11

(1.南通大学 楚辞研究中心,江苏 南通 226019;2.南通师范高等专科学校 楚辞研究所,江苏 南通 226010)

句腰虚词是屈赋中一道特有的景观。

在诗歌文体中,我们对虚词总是心怀芥蒂:“语言的诗化,具体的表现在诗歌从一般语言的基础上,形成了它自己的特殊语言;这突出的表现在散文中必不可少的虚字上。如‘之’‘乎’‘者’‘也’‘矣’‘焉’‘哉’等,在齐梁以来的五言诗中已经可以一律省略。”确实,从汉到唐,汉语诗歌逐步臻达完美的过程,也正是虚词从诗歌中逐步退隐的过程。但是屈赋在诗句的腰部位置,即诗行倒数第三或第四字的位置,规整地安置虚词,却是诗化散文的重要手段。刘熙载把这些虚词称为“句腰”:“骚调以虚字为句腰,如‘之’‘于’‘以’‘其’‘而’‘乎’‘夫’是也。”(《艺概》)屈赋中的这类句腰虚词,不仅明确标识了屈赋的诗歌体质,而且对于整个汉语诗歌的声律演进都产生了深远而重大的影响。虚词原本微不足道,却有如此威力,这有点类似混沌学中的“蝴蝶效应”:在一个动力系统中,初始条件下微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。我们把由句腰虚词引发的、关涉汉语诗歌演进的重大效应称为“蝴蝶效应”。

一 句腰虚词的使用

句腰虚词对于诗行节奏的确立、对于屈赋诗歌体质的确立,至关重要。我们对于虚词的基本看法是:没有实在的语义但有语法意义或功能意义,句法功能是虚词的标签。这样的概括和认知源于散文。屈赋非句腰位置使用的虚词也具有相同的特点,如:“为余驾飞龙兮”,“为”就是典型的介词;“岂其有他故兮”,“其”表示反问语气。非句腰位置的虚词,它们的用法和散文无异。但是,句腰虚词与此却多有出入:

其一,同样分布可以出现不同的虚词:

老冉冉其将至兮,恐修名之不立。(《离骚》)

老冉冉兮既极,不寖近兮愈疏。

(《九歌·大司命》)

岁忽忽而遒尽兮,老冉冉而愈弛。

(宋玉《九辩》)

以上三例中,“其”“兮”“而”的分布是完全相同的,都分布在修饰语“冉冉”及其中心语之间。

其二,同一个虚词可以出现在不同的分布中。以“其”为例:

言与行其可迹兮,情与貌其不变。(连接主语和谓语)

(《九章·惜诵》)

路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。(连接并列谓语)

(《离骚》)

屯余车其千乘兮,齐玉轪而并驰。(连接中心语和修饰语)

(《离骚》)

岁曶曶其若颓兮,时亦冉冉而将至。(连接修饰语和中心语)

(《九章·悲回风》)

君含怒而待臣兮,不清澈其然否。(连接动词和宾语)

(《九章·惜往日》)

其三,句腰虚词冗余,即句法结构中本没有虚词位置而诗行句腰处却使用了虚词:

芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。

(《离骚》)

羿淫游以佚畋兮,又好射夫封狐。

(《离骚》)

何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇。

(《离骚》)

何琼佩之偃蹇兮,众薆然而蔽之。

(《离骚》)

主谓之间、动宾之间,本没有句法空位,不需要虚词,但是这里第一例中在主谓之间插入了虚词“其”,第二三例在动宾之间插入了虚词“夫”“乎”。第四例中,修饰语已经附带了修饰标记“然”,在“薆然”和“蔽之”之间还是插入了“而”。这些虚词显然是冗余的。

其四,句腰虚词偏离,即某个虚词原本有着清晰的句法功能或句法分布,但是屈赋中的句腰虚词却常常偏离了该虚词的常规用法:

芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹为亏。(“其”用于主谓之间)

(《离骚》)

索藑茅以筳篿兮,命灵氛为余占之。(连接“藑茅”和“筳篿”两个并列名词,本是“与”的典型职能,如“扈江离与辟芷兮”。这里用的却是“以”)

(《离骚》)

采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。(相当于介词“于”)

(《九歌·湘君》)

“其”用于主谓之间,可以表示假设、选择、让步等逻辑关系,但是“芳与泽其杂糅兮”显然非上述种种情况之一。“以”可以用作连词,但是和连词“与”各有分工、并不交叉,这里却替代了“与”。“兮”本来是典型的语气词,表示停顿或感叹,这里却引入地点,发挥着介词的作用。句腰虚词的偏离,在屈赋中相当普遍,以《离骚》中高频虚词为例(见表一):

表一 《离骚》中句腰虚词的偏离情况

同样的分布可以出现不同的虚词,同一个虚词可以出现在不同的分布中,以及句腰虚词冗余和偏离:凡此种种,无一不在提示我们,屈赋中的句腰虚词,其句法功能已经弱化,它们在屈赋中并不是以履职句法功能为要务。何以如此?

功能派认为:“语言的结构是在交际使用中磨合形成的”,“我们所看到的那些组织形式,其实都是产生于语言的生态环境中”。诗歌与散文是不同性质的语体,这两种文类所提供的语言的生态环境并不相同。最为典型的区分就是:在诗歌文体中,韵律优先于句法。如果我们注意到诗歌与散文提供的语言生态环境不尽相同,如果我们充分关注到屈赋的诗歌体质,那么,我们就可能根据实际使用的情况,客观公允地界定句腰虚词在屈赋诗行中呈现出来的特点及功能。

在语义、句法、语音三个层面中,虚词首先是以没有具体的语义而与实词相区别的,而屈赋的句腰虚词在实际使用中又淡化或弱化了句法功能,因此,这些虚词在诗行中首先是一种语音的存在,即它们具有“有声无义”的泛声性质。这个结论也许背离了我们在经验中为虚词划定的疆域,但其实这正是句腰虚词处于诗歌文体中,与其所处的生态语境在互动过程中自然而然产生的用法。

我们从句腰“兮”入手,对屈赋句腰虚词的泛声性质做一个说明。“兮”字作为一个音节词并非屈赋首创,在《诗经》中已经出现:

野有蔓草,零露漙兮。有美一人,清扬婉兮。

(《郑风·野有蔓草》)

十亩之间兮,桑者闲闲兮,行与子还兮。

(《魏风·十亩间兮》)

这两例“兮”显然具有补足音节的作用。《九歌》中的“兮”与此不尽相同:《九歌》将“兮”字置于句腰位置,句句如此。如:

浴兰汤兮沐芳,华采衣兮若英。

(云中君)

采芳洲兮杜若,将以遗兮下女。

(湘君)

登昆仑兮四望,心飞扬兮浩荡。

(河伯)

“兮”仍然是音节词,但其功能主要不在于补足音节,而在于构成诗行节奏:它们整齐地分布在句腰位置,诗行在此会出现比较明显的语音延宕,诗行的节奏由此产生,“它似乎只是一个音符,它因此最有力量能构成诗的节奏,这就是《楚辞》里‘兮’的性质”;“兮”字用于句腰,其目的是“使得太长的句法在适宜的地方换一口气,使得散文的形式有了诗的节奏”,这意味着“兮”字的功能在于建构诗行节奏。

屈赋句腰虚词“之”“其”“以”“而”“夫”“乎”等,与《九歌》“兮”存在着明显的对应关系。先贤早已关注到这种对应关系:闻一多在《九歌兮字代释说略》中把《九歌》各诗行中的“兮”用各类虚词一一对应拟写出来,并认为“‘兮’尽可说是一切虚字的总替身”。需要指出的是,这种对应不可能发生在句法层面:“说它能代替各种虚字用,等于说它并没有明确的用法。”那么,二者之间的对应关系就只能发生在语音层面。既然“兮”的功能在于构成诗行的节奏,那么各句腰虚词,不论形貌如何差异,不论在多大程度上承担句法功能,它们的功能首先也在于节奏,是诗行节奏的标识者。惟其如此,我们才能针对屈赋句腰虚词种种偏离常规的用法给出合理的解释。因为句腰虚词首先是诗行节奏的标识者,所以它们的句法功能弱化,彼此之间不再如散文中分工明确、界限清晰,因而这些虚词的分布或功能,就出现了混同或偏离的情况;也因为句腰虚词是诗行节奏的标识者,它们在诗行中就不可或缺,即使冗余也必须出现。

作为诗行节奏的标识者,屈赋句腰虚词有两个特点:

一是分布非常规整,统一分布在诗行倒数第三或第四字的位置上(句末“兮”不计其中):

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。(《离骚》)

揽茹蕙以掩涕兮,霑余襟之浪浪。(《离骚》)

悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。

(《九歌·少司命》)

二是这类虚词在屈赋中纵贯全篇:《离骚》共计372句,有340句使用了句腰虚词,占比91.40%;《九章》共计652句,489句使用了句腰虚词,占比75%(《橘颂》36句,四言到底,通篇没有使用句腰虚词,在一定程度上降低了这个百分比);《九歌》共计249句,245句以“兮”为句腰,占比98.39%。这些句腰虚词以其泛声性质而成为诗行的顿逗点、节奏点。在屈赋的鸿篇巨制中,当绝大多数诗行在大体相同的位置发生语音的延宕,必然前呼后应、此起彼伏,诗歌在语音层面由此获得一种内在的、自为的律动,即节奏:“它的有规律的均匀的起伏,仿佛大海的波浪,人身的脉搏,第一个节拍出现之后就会预期着第二个节拍的出现,这预期之感具有一种极为自然的魅力。这预期之感使得下一个诗行的出现,仿佛是在跳板上,欲罢不能。”

诞生于战国散文大潮的屈赋,其诗行较之于《诗经》大大加长,并略有参差,这使得屈赋和散文非常接近。要从形式上确立屈赋的诗歌体质、使屈赋同散文界限清晰地离析出来,就必须在曼长而参差的诗行中建立起诗行的节奏。屈赋在五言及五言以上(不含句末“兮”)的诗句中广泛使用句腰虚词,正是其建立诗行节奏的密钥。“音节和韵是诗的原始的唯一的愉悦感官的芬芳气息,甚至比所谓富于意象的富丽词藻还更重要。”

二 效应一:单音节音步的确立

借助句腰虚词确立诗行节奏,第一个效应即为:单音节音步的确立。

音步是“语音的最小节奏单位”。英语诗歌中,音步是一个纯粹的语音单位;汉语诗歌中,音步一般都具有独立完整的语义。双音节音步是汉语诗歌的标准音步,是汉语语音自然选择的结果。《诗经》是汉语诗歌的源头,四言为主,诗行节奏模式是“二二”式,两个双音节音步架构起诗行的节奏,如“关关/雎鸠,在河/之洲”。五言或七言律绝是汉语诗歌的顶峰,或“二三”式,或“二二三”式,均是双音节音步开启诗行节奏。可见,“汉语以两个音节为基础而形成的音步是一种很重要的语言现象,它渗透于语言的各个领域”。双音节音步是汉语诗歌最古老最恒久的声音。

然而,汉语诗歌中除了双音节音步,还有单音节音步。比如:五七言诗中涉及到一个三音节音组,这被冯胜利先生称之为“超音步”;这个超音步,根据语义的完整性可以续分为“一二”式或“二一”式。以五言诗为例,诗行的节奏模式可以是“二一二”式,如“涉江采芙蓉,兰泽多芳草”,“感时花溅泪,恨别鸟惊心”;也可以是“二二一”式,如“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”,“人闲桂花落,夜静春山空”。七言的情况与此类似,只是在诗行之首增加了一个双音节音步。不论如何续分,一个三音节音组中必然包含了一个单音节音步;单音节音步,是汉语诗歌不可或缺的基本音步模式。

《诗经》固然也有五言,必然也会相应出现单音节音步,比如“投我以木瓜,报之以琼琚”就是“二一二”式,这里就出现了单音节音步。但是《诗经》中的五言句数量非常有限;通过对《诗经》中不同长度的句式进行统计,不难看出:《诗经》对于汉语诗歌的影响主要在于双音节音步(见表二):

表二 《诗经中》各种句式统计表

《诗经》四言句和五言句所占比重分别是90.96%和5.08%,差距如此悬殊,必然导致“二二”式的节奏大行其道、深入人心。至于单音节音步,虽然在汉语中天然存在并确实在《诗经》中出现了,但是因数量有限,它的确立还有待更进一步的努力。

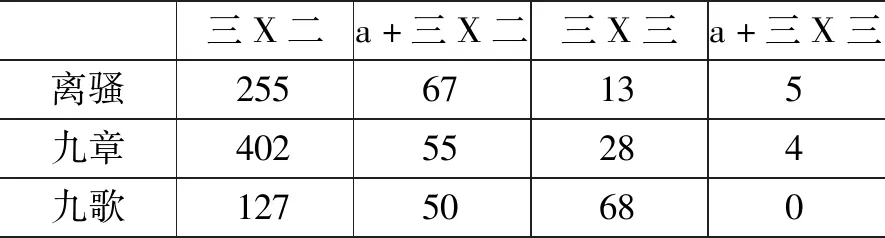

屈赋之所以能够确凿无疑地确立起单音节音步,其中一个重要因素是屈赋的诗行节奏使然。如果我们把句腰虚词记作“X”,屈赋诗行的基本节奏可以描写为以下四个小类(句末“兮”不含其中):(1)“三X二”式,即句腰之前有三个音节,句腰之后有两个音节;(2)“a+三X二”式(-1≤a≤3,且a≠0),可以看作是“三X二”式的变式;(3)“三X三”式,即句腰之前有三个音节,句腰之后也有三个音节;(4)“a+三X三”式(a=-1或a=1),可以看作是“三X三”式的变式。之所以做这样的分类,是因为:首先,这四个类别涵括了屈赋五言以上诗句的各种韵律模式。其次,在诗行中确认和维护一种节奏,线性顺序越是靠后的部分越具有稳定性和标识性。因此句腰虚词之后的音节数量必须要明确区分,这样就区分出“…X二”(双音节尾)和“…X三”(三音节尾)两个大类。由于在两个大类内部,标准式和变式在数量上存在着比较大的差异,因此我们按照四个小类,对屈子的主要作品统计(见表三):

表三 屈赋诗行节奏统计表

我们用推导的办法来观察屈赋诗行的节奏组成。推导之前,我们作如下说明:1.于双音节尾和三音节尾两个大类内部,标准式远多于变式,因此我们着重于标准式的推导;2.我们的推导一直进行到最简音步为止。双音节音步和单音节音步是汉语诗歌中两种最简音步模式,因此对于一个三音节音组,我们会根据语义的独立性完整性进一步续分为“一二”式或“二一”式;3.由于双音节音步是汉语中的标准音步,在推导过程中如果出现两个相邻的单音节音步,二者会发生组合,组成一个标准的双音节音步。因此,当且仅当间隔于两个双音节音步之间的单音节,才能真正独立为一个音步。推导结果中若包含单音节音步,我们以着重号的形式加以标记:

“三X二”式:

① → 一二X二 → 一二一二(句腰虚词是单音节,摹写下来是“一”。下同)

② → 二一X二 → 二一一二 → 二二二

“三X三”式:

③ → 一二X一二 → 一二一一二 → 一二二二

④ → 一二X二一 → 一二一二

⑤ → 二一X一二 → 二一一一二 → 二二一二

⑥ → 二一X二一 → 二一一二一 → 二二二一

对⑤的推导做一个说明:在这个小类中,当我们用一个单音节把句腰虚词摹写下来之后,中间连续出现了三个单音节;由于居中的单音节是句腰,而句腰位置必然发生较长的语音停顿,因此这三个连续的单音节中必然是前两个单音节组合为一个双音节音步,第三个独立。实际用例为证:“终然夭乎/羽之野”。所以,⑤的音步格局必然是也只能是“二二一二”。

现在我们对上述推导进行总结。“三X二”式和“三X三”式共计推导出6种最简音步格局。这6种格局中,只有第②种不含单音节音步,如:“凤凰翼其承旗(兮)”(“其”是句腰,因此诗行至此会有一个比较明显的顿逗);其他5种都包含单音节音步。即使6种节奏模式在屈赋中均衡分布,5∶1的比例也足以确立单音节音步的地位。更何况,屈赋中②这类(“二一X二”式)双音节音步置于句首的情况,绝对数量非常有限:《离骚》340句使用句腰虚词,此小类共计17句,占比5%;《九章》489句使用句腰虚词,此小类11句,占比2.25%;《九歌》245句使用句腰虚词,此类诗行12句,占比4.90%。

至于“a+三X二”式和“a+三X三”式,不再逐一推导:因为变式在数量上远少于标准模式;且多数变式中也同样包含单音节音步。比如:“a+三X二”式中,当a=-1,即“二X二”式,这是各类变式中数量最多的一种。用单音节把句腰虚词摹写下来即为“二一二”式,单双音节交替分布,中间的单音节必然自成音步。如:“继之以日夜”“桂棹兮兰枻”,句腰“以”或“兮”都是一个独立的单音节音步。再如:“a+三X二”式中,当a=3,这在屈赋中是最长的诗行,仅有一例:“苟余情其信姱以练要(兮)”,诗行的音步模式为“一二一二一二”,单双音节音步交替分布,其中包含了三个单音节音步。其他情况不逐一描述。

综上,借助句腰构成的诗行节奏模式,使得单音节音步在屈赋诗行中广泛分布。当然,屈赋诗行模式不是确立单音节音步的唯一要素。战国时期复音词的大量出现,是单音节音步赖以产生的语言土壤。此外,“楚辞体是一种十分特殊的诗体,其典型形态是单音节起调。”这个特点在很大程度上限定了上述推导式中,②⑤⑥式的存在。这种“单音节起调”的特点更进一步确保了单音节音步的确立。

由此,屈赋在其诗行的节奏模式中稳固地确立起单音节音步。以屈赋的宏篇伟词,以屈赋在汉语诗歌中举足轻重的影响,这种确立意味着单音节音步在汉语诗歌史中的确立。单音节音步经由屈赋正式确立,这在汉语诗歌史上是具有里程碑意义的事件。

仅有双音节音步,诗行的节奏端庄平稳而略显板滞;加上单音节音步,诗行的节奏才真正灵活生动起来:“将双音词和单音词配合使用的妙处,使得句子参差错落,音调铿锵,节奏鲜明,情韵和谐。在表情达意上更富于灵活性;在语言节拍上更富于音乐性,能够随着内容和音乐的变化而变化。”单音节音步和双音节音步组合,变幻无穷,汉语诗歌中五七言律绝、宋词元曲,莫不由此生发,缤纷绚烂、姿态万千。正如“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦生六十四卦”,周易的运转归根结底就是阴爻和阳爻的配合变化;单、双音节音步是震荡汉语诗歌的终极杠杆。

单音节音步的确立,不仅补全了汉语诗歌的基本音步,而且很有可能对汉语诗歌的演进起到了至关重要的作用。从《诗经》的四言句一变而为汉代古诗的五言句,涉及诗行整体节奏格局的调整甚至颠覆:“从四言到五言,这不仅是一字之差,而是一场脱胎换骨的砺练,如无整个节奏模式和诗歌框架的改变,这一个字也无以安放。”楚辞是否直接导致了汉代五言诗的发生,需要另行考证,不宜轻率地给出结论;但是,从《诗经》到汉代古诗,楚辞是这三四百年间唯一光华璀璨的诗篇,这是不争之事实;屈赋句式曼婉绵长,不但突破了《诗经》整饬的四言体式,而且确立起了单音节音步,这也是明显了然的事实。也许正是基于这样的事实,朱光潜先生断言:“乐府五言大胆地丢开《诗经》的形式,是因为《楚辞》替它开了路。”楚辞对于汉代五言诗的发生确乎可能产生较为直接的影响。

三 效应二:二分节奏的层次化

二分诗行节奏是汉语诗歌不可移易的一条定律。《诗经》双音节音步占据绝对优势,多为四言,诗行节奏自然二分。五七言古诗或律绝,诗行的基本节奏是“上二下三”或“上四下三”,也是二分。即便是词,其实也是二分的:五言或七言的句子,自不必说;“八字以上的句子往往是由两句复合而成的,如上三下五或上一下七是八字句,上三下六或上四下五是九字句,等等”。因此,汉语诗歌,不论长短,不论形貌,都是二分式的诗行节奏。

借助句腰虚词建构诗行的节奏,其实质是诗行节奏的二分:“句中‘兮(X)’起着强大的诗体功能作用,它强化了楚辞体的二分节奏特点,并由此而形成了楚辞体特殊的宛转悠扬之美。”屈赋五言及五言以上诗句,不论诗行长短,也不论上下句长度是否相同;在句腰虚词处都有一个较大的顿逗,诗行于是以句腰为界,大体分为两个语音组群:

带长铗之/陆离兮,冠切云之/崔嵬。(“三X二”式)

(《涉江》)

悲莫悲兮/生别离,乐莫乐兮/新相知。(“三X三”式)

(《少司命》)

苟余心其/端直兮,虽僻远之/何伤。(上下句长短不同)

(《涉江》)

屈赋中也有少数诗行没有使用句腰虚词。但是由于这类诗行在数量上有限,不可能对主体诗行的节奏模式产生质的影响;而且,这些诗行基本都是间隔分布在使用句腰虚词的诗行间,因此它们很容易被相邻诗行的节奏模式所同化,也有了二分的倾向:

吾令帝阍/开关兮,(倚阊阖而望予。)

吾令丰隆/乘云兮,(求宓妃之所在。)

曾歔欷/余郁邑兮,(哀朕时之不当。)

国无人/莫我知兮,(又何怀乎故都?)

所以,句腰虚词的使用,首先是对《诗经》二分节奏的继承,屈赋以句腰这样一种有形的标记将汉语诗歌的节奏秘语延续并传递下去。

然而,需要着重指出的是:句腰虚词的使用,确保了屈赋诗行节奏的二分;而在确保二分节奏的前提下,屈赋取得了惊人的突破:它把《诗经》的单层二分一变而为多层二分,开启了汉语诗歌表意的多样性和丰富性。

《诗经》中90.96%的诗句是四言,这些四言句在节奏是单层的二分:“二//二”式。节奏层面或韵律层面的单层二分,落实到表意层面:如果句法结构和韵律结构一致,那么句法层面也是单层的二分,如:“关关//雎鸠”“北风//其凉”;如果句法结构和韵律结构不一致,那么有可能出现双层的二分:“在河之洲”,句法结构第一层是“在//河之洲”,还有第二层“河之/洲”。但《诗经》多用叠音词:“灼灼状桃花之鲜,依依尽杨柳之貌,杲杲为出日之容,瀌瀌拟雨雪之状,喈喈逐黄鸟之声,喓喓学草虫之韵。”(《文心雕龙·物色》)又常用语气词或词头补足音节:“方涣涣兮

”“清扬婉兮

”“载

笑载

言”“言

树之背”。这两个特点使得《诗经》中句法结构和韵律结构之间,一致的情况比较普遍,不一致的情况偶然发生。因此,以四言为主的《诗经》,在节奏层面是单层二分,句法层面也以单层二分为常,表意格局有限。屈赋之所以借助句腰虚词建构诗行节奏,一个显见的因素是诗行大大加长。诗行加长意味着什么?我们以“三X二”式为例对这个问题进行说明。之所以挑选这种节奏模式,基于两个理由。一,根据我们在上文列出的统计数据,这是屈赋中最具有代表性的韵律模式。《离骚》340句含句腰,“三X二”式255句,占比75%;《九章》489句含句腰,“三X二”式402句,占比82.20%;《九歌》245句含句腰,“三X二”式127句,占比51.83%。二,句腰在诗行中主要发挥节奏功能,并不表意;这类诗行就表意而言,在长度上比《诗经》的四言实际仅多出一个音节。因此,这类诗行与《诗经》四言可以构成最小差异对,比较便于我们观察多出一个音节到底会带来怎样的变化。

我们可以先从实际用例入手,分别观察“三X二”式在节奏层面和句法层面的层次:

表四 “三X二”式在节奏层面和句法层面的层次

由表四观察可知:1.节奏层面,双层多样:第一个层次,是“三//二”,第二个层次是“一/二//二”或是“二/一//二”,不但出现了两个层次,而且由于第二个层次出现了两种不同的节奏划分,导致这一种节奏模式衍生出两种不同的节奏小类;2.表意层面,灵活丰富:由于句法结构和韵律结构有一致和错落两种关系,并且实际用例中这两情况都比较普遍,于是两种不同的节奏小类又分别衍生出两种不同的句法格局,于是,一个“三X二”式,落实到表意层面,就衍生出四种不同的句法格局。

可见,由于诗行加长而采用句腰虚词标识节奏,其回报是丰厚的:不但确保了诗行节奏的二分,而且突破了单层的二分,导致不同的节奏小类并存;不同的节奏小类对应到句法层面,又会各自催生出不同的表意格局,于是表意变得灵活而丰富。

屈赋对《诗经》单层二分的突破,在汉语诗歌中同样具有开创性意义。仅就声律而言,屈赋的开创性意义具体表现在如下两个方面:

其一,突破了节奏层面的单层二分。汉代至明清,次第成熟的诗、词、曲,其中五言或五言以上的诗行,无一不是在多层二分的格局中实现表意的复杂化、精密化。除了《诗经》楚辞,我们还挑选了五言和十言的韵文句式,解构其节奏层次。见表五:

表五 诗经、屈赋、五言、十言句式的节奏层次

显然,不论汉语诗句如何扩容,诗行节奏都是二分的。然而,只有《诗经》四言在节奏层面是单层的二分。屈赋突破了单层的二分,汉语诗句从此出现了新局面:五言诗句包含两个层次的节奏二分,词中的十言句甚至出现了三个层次的节奏二分。层次越丰富,对应的句法位置越丰富,表意也自然日趋精密和丰富。当然,屈赋的节奏二分是独特的:她的首层二分大多是借助句腰虚词完成的,这是一种有形的二分;后来的汉语诗句不论多长,一般都避免了这样的形式标记,实现了语感二分。这种语感(比如“上二下三”“上四下三”)其实是在时间的累积和沉淀中逐步获得的。语感建立并固定之后,自然会对标记诗行节奏的虚词做舍筏式的放逐。

其二,屈赋开启了节奏模式的多样可能性。双音节音步是汉语诗歌的标准音步,自其在《诗经》中确立起来以后,不但广泛应用于诗歌,而且很多时候位居诗行之首。比如在古体诗、近体诗中,不论五言七言,都是双音节音步起首。屈赋在建构其节奏模式的过程中,不但确立了单音节音步,而且大多数诗行将单音节音步放置在诗行之首,这对于汉语诗歌安排其韵律节奏是一种启发。于是同样是五言或七言,词和曲可能始于双音节音步,也可能始于单音节音步(见表六):

表六 诗和词的五七言句式节奏层次

曲的情况和词相类。以七言为例,上四下三是常式,但是上三下四也不少。端正好(正宫)、滚绣球(正宫)、上小楼(中吕)、满庭芳(中吕)、风入松(双调)、哨遍(般涉调)等诸多曲谱中都出现了“上三下四”的节奏模式。词曲中变化多样的节奏模式首先是声情契合的产物,同时也是对屈赋节奏模式的一种呼应和回响。

句腰虚词在屈赋中不但建构了诗行节奏,而且以其“语助余声”的特点强化了诗歌的抒情特质。在汉语诗歌的演进中,随着句腰的被舍弃,这一功能也随之消隐。但是,句腰虚词在构建诗行节奏的过程中所确立起来的单音节音步,却成为千古遗响,恒久地震响在汉语诗歌中。使用句腰虚词,最初是为了在较长的诗行中确保节奏二分,这是对《诗经》以及汉语诗歌节奏秘语的承续;然而,屈赋借助句腰突破了《诗经》的单层二分,诗意不再只是线性序列上的次第呈现,而可以在纵深维度上逐层二分,从而开掘了汉语诗歌表意的新途径,为汉语诗歌表意的繁复性、精密化做出了开创性贡献。