杜甫《逃难》诗作年新考

2019-09-11

(1.河北大学 文学院,河北 保定 071002;2.山东大学 儒学高等研究院,山东 济南 250100)

杜甫《逃难》诗云:“五十白头翁,南北逃世难。疏布缠枯骨,奔走苦不暖。已衰病方入,四海一涂炭。乾坤万里内,莫见容身畔。妻孥复随我,回首共悲叹。故国莽丘墟,邻里各分散。归路从此迷,涕尽湘江岸。”关于此诗的作年及写作背景问题,历代注家聚讼纷纭,各执一词,尚未达成一致,兹就个人鄙见,对此诗作年提一点新的看法。

一 历代注家关于杜甫《逃难》诗作年及真伪的争论

学界关于《逃难》诗之作年,目前可见者,大致有四种说法,分别为大历五年(770)说、上元二年(761)说、乾元二年(759)说、至德元载(756)说,以下分别论之。

明末清初王嗣奭《杜臆》曰:“按公年谱,肃宗上元二年,公五十,时东川节度段子璋反,崔光远牙将花敬定斩之,而兵不戢,遂大掠,故公率妻子而逃。”王嗣奭之所以将《逃难》诗系于上元二年(761),其主要依据便是诗中“五十白头翁”这句,因为上元二年杜甫正好五十岁,这年蜀地又发生了段子璋之乱,王嗣奭遂将《逃难》一诗之作年与背景确定为上元二年的段子璋之乱。然据史书记载,梓州副使段子璋谋反发生于上元二年四月。到了五月,高适率州兵随同西川节度使崔光远攻下绵州,斩段子璋。可见此次战乱发生在上元二年四、五月间,这与《逃难》诗中的秋冬时令并不相符。而且此次战乱主要发生在梓州、绵州乃至剑州一带,并未殃及成都,杜甫其实也并未曾离开成都逃难,故将此诗系于上元二年难以成立。

仇兆鳌《杜诗详注》曰:“末云:‘涕尽湘江岸’,当是避臧玠之乱而作。”又曰:“大历五年,公年五十九,臧玠杀崔瓘,据州为乱,此暮年衰病,又挈妻子而逃也。”可见仇氏将此诗编入大历五年的主要依据是诗中提到了湘江。而大历五年,湖南兵马使臧玠杀崔瓘叛乱,杜甫确曾逃难,故系于是年。然而仇氏如此编年只注意到了诗中的“湘江”,却未注意协调诗中的“五十”,大历五年杜甫年已五十九,为何不举成数而称为“六十”呢?清人施鸿保已经注意到这个问题,他解释说:“今按,此诗避臧玠乱作是也,惟公年既五十九,不应尚云‘五十’,故《杜臆》追说上元二年事。然溯逃难之始,当自天宝十四载禄山乱时起,不应但说东川乱时,且通篇亦但说现在,无追叙从前之意,疑‘五十’字或‘六十’之误,时已五十九,举成数言六十也。”施鸿保敏锐地注意到了杜诗诗意与仇注编年之间存在着龃龉,但他却并未质疑仇注的编年有误,而是在并无版本依据的情况下,硬要将诗中的“五十”改为“六十”,这当然是有很大问题的。

浦起龙则曰:“肃宗上元二年,公年五十,时周流蜀中。注家释‘世难’者,以是年段子璋反东川当之,公值难甚多,何独举此耶?盖公自乾元二年客秦入蜀,时年四十八,是为逃难之始耳。言五十,举成数也。”浦起龙对此诗系年的依据是宽泛地从“南北逃世难”这句出发,将此诗的写作背景上推至乾元二年由秦州入蜀之时,当然其所谓乾元二年客秦入蜀为逃难之始的说法显然不确,故而《杜甫全集校注》又往前推,将此诗的作年定为至德元载(756),其曰:“杜甫逃难,当始于至德元载,时年四十五,次年自叛军所踞之长安逃归凤翔,所谓‘况我堕胡尘,及归尽华发’(《北征》)尽华发,即白头翁。此言五十,亦取成数也。高适《同群公题郑少府田家》诗:‘郑侯应悽惶,五十头尽白。’亦所以记异,非实言五十岁即头尽白。”可见《杜甫全集校注》的注者亦只是注意到“逃难”和“五十”“白头”等问题,遂将此诗推至杜甫四十五岁,而对其他相关问题似未顾及。比如杜甫在诗中说“南北逃世难”,表明已经不止一地、不止一次逃难了,而至德元载只是杜甫人生第一次逃难,那又怎么称得上是“南北逃世难”呢?另外,硬将四十五岁“取成数”说成五十,也难以令人完全信服。悬揣《杜甫全集校注》此说的来源,恐怕与施鸿保所云“然溯逃难之始,当自天宝十四载禄山乱时起,不应但说东川乱时”有很大关系。当然考虑到天宝十四载杜甫尚未开始逃难,注者便又把施鸿保的“天宝十四载”说往后推迟了一年,修订为至德元载(756)。不过《杜甫全集校注》将此诗系于至德元载后又出现了新的问题,所以其说尚难称定论。

除了以上诸种说法之外,历代注家中也有人认为此诗并非杜甫之作,其中以明代邵宝、清代朱鹤龄、夏力恕、杨伦等人为代表。明代邵宝评《逃难》诗曰:“凡浅,定是赝作。”清初朱鹤龄《杜工部诗集辑注》将此诗编入“集外诗”之中,并加按语曰:“公在湘江,虽尝以避臧玠乱入衡州,然“故国丘墟”“邻里分散”等语,于事情不类,且全诗词旨凡浅,断非真笔。”至乾隆朝夏力恕曰:“公年五十,正在成都,结语云:‘涕尽湘江岸’,则长沙矣。前后矛盾姑勿论,词旨之凡浅也。”杨伦《杜诗镜铨》将《逃难》附录于卷二十之末,作为“附考定伪诗”之一。查慎行《初白庵诗评》亦视此诗为伪作。以上便是历代注家关于《逃难》诗作年及真伪问题讨论的大致情况,以下试着对《逃难》诗的编年及真伪问题重新加以考辨,试图找到问题的答案并厘清真相。

二 《逃难》诗真伪及作年问题考辨

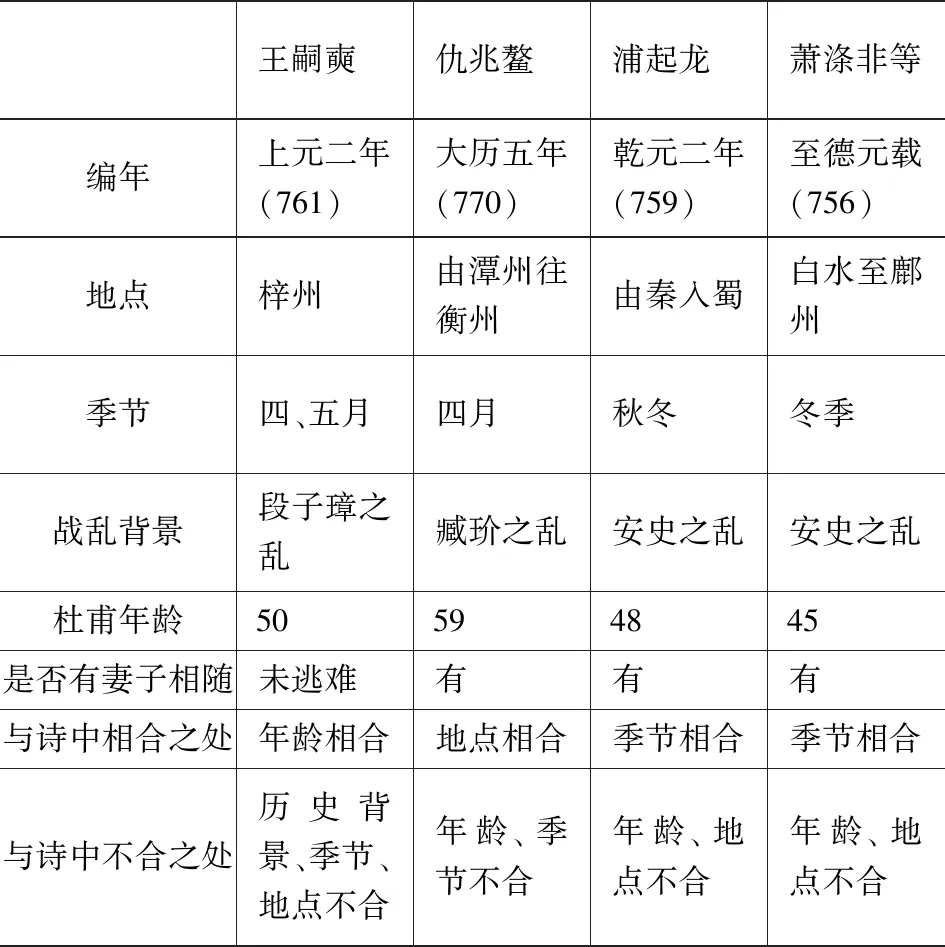

《逃难》一诗最初并不为“二王本”《杜工部集》所收录,北宋朝奉大夫员安宇最早发现并补辑了此诗,而且《逃难》是其所辑27首杜甫佚诗的第一首,属于“新添”逸诗之属,后来编入吴若本《杜工部集》之附录,以吴若本为底本的《钱注杜诗》在《逃难》诗题下注曰:“见陈浩然本。”另外,《文苑英华》、宋百家本拾遗、宋分门本卷十二、宋十注本卷二、蔡乙本卷四十、蔡丙本卷五十、元分类本卷二均收录此诗。可见《逃难》诗虽不见于杜集祖本,却也为其他众多宋本杜集所收,因此从文献版本学的角度来看,其为杜甫所作的真实性不宜轻易否定。至于朱鹤龄等人以为此诗“凡浅”,便将其判定为伪作,更是没有任何根据的武断。杜诗中通俗浅近之作为数不少,胡适在《白话文学史》中对杜甫此类诗歌已有专门论述,兹不赘言。故而凡遇“凡浅”之诗便否认为杜甫之作、斥之为伪诗,实乃皮相之见、不负责任之举。不过朱鹤龄、杨伦等注家以为此诗乃是伪作的主要原因,除了风格与词句上的“凡浅”之外,还由于他们发现《逃难》诗中又存在种种矛盾和问题难以协调,比如照顾到“五十”,便不能兼顾“湘江”,也不易同时照顾到逃难的季节,注意到某次战乱却又忘了那次逃难是否有妻子相随等等,故而几种编年均不能圆满地解释这些矛盾。于是在绝望之下,他们干脆就将其斥为伪作了,此种做法虽然可以理解,但终究属于一种逃避态度,并无益于问题的解决。那么《逃难》诗中的种种矛盾究竟有哪些呢?这些要素之间都有哪些联动关系呢?总的来看,此诗中大致有以下几个方面因素:五十岁问题、“湘江”问题、逃难所经战乱究竟为哪场问题、逃难季节问题、逃难中是否有妻子跟随等等。为了避免词费,以便更为清晰地说明诸种因素与此诗编年的联动关系,特制表如下:

表1 《逃难》诗各种编年对比

从表1中可以看出,现有的几种编年均不能完满地解决以上所有问题,都或多或少地会出现难以解决的矛盾。因为《逃难》诗中这几方面因素往往是互相牵扯的,可谓牵一发而动全身。而杜诗注家们却只关注一两个方面,尚没有一个人的说法能统筹全局、兼顾诗中所有要素,故而极容易陷入纠缠不清、自相矛盾的境地。所以才会有许多杜诗注家干脆对《逃难》诗予以否定,斥为伪作,因为这样就可以一了百了了,可以避免一些不必要麻烦,即使像朱鹤龄这样严谨的注家也未能免俗。那么如果在认定此诗为真诗、非伪作的前提下,有没有更好的编年方法能够解决以上所有问题,从而使得上述那些矛盾得到妥善解决呢?笔者认为这种可能性是存在的。

三 《逃难》诗的战乱背景应为宝应元年的徐知道之乱

当诸种编年均不能圆满解决诗中存在之矛盾的时候,便应该考虑更改该诗的编年,寻找更为适合的写作背景重新进行解释,那么《逃难》一诗是否真的存在更适合的编年呢?新的编年能够协调以上诸种矛盾吗?其实清代注家卢元昌已经有过类似的猜想,只是思考得尚不够明确周详,其《杜诗阐》曰:“愚谓此诗当在将适吴楚时,一则蜀中多故,正当吐蕃入寇时,与本题‘逃难’二字有合;一则公欲出峡,适荆楚,与诗中‘涕尽湘江岸’有合;一则公年方五十一,与诗中‘五十白头翁’有合。或谓系大历五年避臧玠乱,入衡州时作。入衡,公已五十九岁。”卢元昌所谓“将适吴楚时”只是笼统之说,并没有坐实何时何地。若仅以“将适吴楚时”论之,杜甫在蜀中曾有两次“将适吴楚”:第一次是广德元年(763)冬在梓州时,杜甫作有《将适吴楚留别章使君留后兼幕府诸公》,这年杜甫52岁;第二次是永泰元年(765)由成都出发离蜀,后滞留夔州,至大历三年(768)正月方从夔州放船出峡,出峡这年杜甫57岁。不过这两个时间节点都找不到像段子璋之乱、臧玠之乱那样的战乱背景,而卢氏所谓“吐蕃入寇时”也仅是猜测,因为杜甫并未曾因吐蕃入寇逃过难,所以卢元昌的猜测虽然注意到了旧注几种说法存在的问题,却没有找到真正的答案。

那么《逃难》诗是否还有更为合适的战乱背景呢?新的编年会解决此诗中诸种要素不能统一协调的问题吗?答案是肯定的,笔者认为,宝应元年(762)蜀地发生的徐知道之乱才是《逃难》诗的真正历史背景。宝应元年这年杜甫51岁,这与诗中所云“五十白头翁”正相吻合。至于这场战乱发生的季节,据《新唐书》载:“(宝应元年)七月癸巳,剑南西川兵马使徐知道反。八月己未,知道伏诛。”《资治通鉴》载:“(秋七月)癸巳,剑南兵马使徐知道反,以兵守要害,拒严武,武不得进……己未,徐知道为其将李忠厚所杀,剑南悉平。”可知这场战乱由七月一直持续到八月,历时一月,方告平息。秋八月的蜀中,虽然天气并不算冷,但早晚已颇有凉意,这个时令与诗中“疏布缠枯骨,奔走苦不暖”所表现的时令亦能吻合。试想老杜以老病之躯不可能在冬天还穿着“疏布”做的单衣,着“疏布”之时正是暑气刚过、早晚转凉的初秋之时。而他在战乱之际尚未来得及穿上换季衣服,故而在奔走逃难时忽然感觉到了寒意,诗中这个细节反映出的节令信息与徐知道之乱发生的时间亦极为吻合。那么杜甫这次逃难有没有家眷相随呢?据诸种杜甫年谱记载,这年杜甫主要在梓州居住,秋天时曾回成都迎家眷至梓州,这与诗中所云“妻孥复随我”亦正相契合。因此用宝应元年的徐知道之乱作为《逃难》一诗的战乱背景,比之历代注家所主张的段子璋之乱(四五月)、臧玠之乱(四月)在时间和季节上更具合理性,且与诗中表现的年龄、有家眷相随、已经多次逃过难等因素均相吻合。唯一不能吻合的仍是诗中提到的“湘江”这个地点,这就涉及对“归路从此迷,涕尽湘江岸”二句诗的理解问题。其实杜甫在蜀中诗中有许多都提到了湖湘之地,因此诗中的“涕尽湘江岸”可以理解为预拟,并非实录。而且除了仇兆鳌之外,多数杜诗注家也均未因为诗中提到了“湘江”便把它编入湖湘诗中。比如王嗣奭便认为作于梓州,浦起龙则认为作于秦州,《杜甫全集校注》又认为作于陕北,可见大多数注家并不认为诗中出现了“湘江”便非得将其编入湖湘诗中。若“涕尽湘江岸”是诗人预拟目的地这点能够讲通的话,将《逃难》诗系于宝应元年(762)便可以解决此诗编年中遇到的所有问题,并能避免前人诸种编年中难以协调的矛盾。

此外,关于《逃难》诗的作年还有一个旁证可作为参照,那就是从北宋员安宇所辑27首杜甫佚诗编次的角度来看,发现此诗的作年已经被限定在一个范围之内了。按照目前杜诗学界通行的编年结论,去细检员安宇所辑出的这27首杜诗就可以发现,这些诗的作年都非常接近,有22首都作于宝应元年(762)春至广德二年(764)冬之间,其中作于广德元年的诗作数量最多,只有《逃难》《送灵州李判官》《遣闷戏呈路十九曹长》《去蜀》《放船》(“收帆下急水”)这五首诗的现行编年由于种种原因却并未落入这个时间范围之内。至于《逃难》诗未落入这个时间段(762—764)的主要原因,是因为仇兆鳌《杜诗详注》将其编入大历五年(770),已经成为通行结论,质疑者不多。然而上面我们已经指出,仇注关于此诗的编年是存在许多问题的,并不足据。倘若了解了员安宇所辑杜诗的整体性及作年的密集性,《逃难》诗的作年便仍应考虑置于宝应元年(762)前后才是。斯时杜甫正漂泊于梓州、阆州、绵州一带,而广德元年(763)秋他在梓州所作《送陵州路使君之任》一诗值得引起关注。唐代陵州的治所即在今四川仁寿县(今属眉山市),而员安宇亦为仁寿人,这应该不是一种巧合,因此笔者曾推测:路使君此次途径梓州去仁寿县上任,除了得到了杜甫的那首赠诗之外,很有可能顺便将当时杜甫箧中所存的一部分诗稿抄录并携往仁寿,这组杜诗后来成为一个单独结集的杜诗传本在仁寿地区秘密流传,并被较为完整地保存下来。后来这个单独的结集为北宋的员安宇所得,于是将其作为杜甫佚诗补辑出来。可见,明乎员安宇所辑27首杜诗的整体性及作年的连续性和密集性,对确定《逃难》诗的编年具有重要的参考价值。假若此结论可以成立的话,再反观目前杜诗学界对此诗编年的四种说法,就发现哪一种编年都没有落入(762—764)这个时间范围内,因此都不是此诗的真正作年。而在宝应元年(762)、广德元年(763)、广德二年(764)这三年中,只有宝应元年的徐知道之乱中杜甫才逃过难,所以这才是《逃难》诗真正的历史背景。

综上所论,杜甫《逃难》诗并非作于上元二年(761)、大历五年(770),而应作于宝应元年(762),杜甫此次逃难的背景亦非段子璋之乱或臧玠之乱,而应是徐知道之乱。这个新的系年避免了以前诸种编年中无法解决的问题,无疑更为合理。而从员安宇所辑杜诗作年的密集性来看,亦可侧证这种系年的正确性与合理性。