湖北省企业研发费用加计扣除政策落实研究

2019-09-10林颖赵浩男徐一帆

林颖 赵浩男 徐一帆

摘要:作为公共科技政策领域一项支持企业创新的重要政策,加快企业研发费用加计扣除政策落实,对实施创新驱动发展战略、建设创新型国家具有重要意义。本文基于湖北省近年享受税收优惠的统计数据,系统分析了研发费用加计扣除政策在湖北省的落实情况,全面揭示了影响政策落实的原因,并从政策完善、部门推动和企业履行三个层面提出推进湖北省企业研发费用加计扣除政策落实的对策建议。其中的当务之急是,进一步完善优惠政策,增强政策执行的操作性;疏通政策落实“梗阻”,提高政策享受的便捷性;前置纳税服务程序,降低后期核查的风险性。

关键词:湖北省;企业;研发费用;加计扣除

中图分类号:F812.7

文献标志码:A

文章编号:1672-626X( 2019) 05-0104-10

习总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话中指出,创新是发展的第一动力。为促进企业成为科技创新的主体,自2006年以来,我国出台了以《关于企业研究开发费用税前加计扣除管理试行办法》为核心的一系列研究开发费加计扣除政策(以下简称“研发费用加计扣除政策”),在降低企业研发成本和风险,激发企业研发投入的积极性,促进企业开展自主創新等方面起到了重要促进作用。但现有研究普遍表明,该项政策普惠性引导企业研发投入的作用并未完全凸显,政策全面落实还存有较大空间。美国政策学家艾利森( G.T.Allison)指出,在政策目标(理想)转化为政策实现的过程中,方案确定的功能只占10%,90%取决于有效的执行[1]。作为公共科技政策领域一项支持企业创新的重要政策,其执行情况以及如何进一步深化落实,对实施创新驱动发展战略、建设创新型国家具有重要意义。

一、研发费用加计扣除政策的理论基础及我国的政策沿革

(一)理论基础

研发费用加计扣除,是指在计算企业所得税时,除正常扣除研发费用的实际发生额之外,允许再加成一定比例扣除。该项税收优惠政策的产生源自于科学研究与试验发展(R&D)的负外部性。 所谓R&D的负外部性,是指在缺乏严格的知识产权保护时,一个企业的科技创新成果很容易被其他竞争对手模仿,甚至增加竞争对手的竞争实力,从而使得R&D的私人收益小于其社会收益。这种外部性在一定程度上挫伤企业科技创新的积极性,导致R&D竞争蜕变为一种“创新等待”。而政府的研发费用加计扣除政策有助于降低R&D企业税收负担,提高R&D企业私人收益,在一定程度上纠正R&D的负外部性。

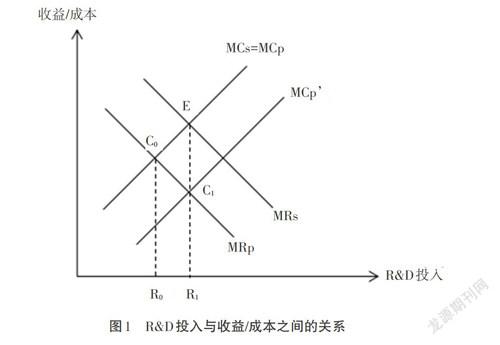

图1揭示了研发费用加计扣除政策对促进企业R&D投入的作用机理。图中MR、MC、MR、MC分别代表社会边际收益、社会边际成本、私人边际收益和私人边际成本。在没有政府干预的情况下,企业承担的全部成本和社会总成本是相等的,即MC=MC,由于社会获得的总收益大于企业获得的总收益,所以MRs>MRP,此时企业的R&D投入为R0(MRP和MC的交点对应的R&D投入),这时市场是无效的。市场有效的R&D投入应为平衡点E(MRs=MCs)所对应的R1。但是当政府进行干预时,即企业享受了加计扣除政策的优惠,此时企业无需承担R&D活动所需的全部成本,私人边际成本降低为MC',这时企业的R&D投入量为Ri,同时也是市场有效的R&D投入,明显可以看出R1>R0,即企业的R&D投入增加[2]。

此外,通过享受加计扣除政策,必然导致企业少缴企业所得税,意味着企业可以将一部分研发支出以及与之相应的研发风险转移给政府,此举无疑对企业R&D活动具有激励作用。

(二)政策沿革

研发费用加计扣除政策一向都是各国政府激励企业科技创新的重要税收手段。为了从根本上突破自主创新能力不足的产业发展障碍,激励企业加大对自主创新活动的投入,自1996年颁布《关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》(财工字[1996]41号)以来,我国一直致力于研发费用加计扣除政策的不断调整和完善。20多年来的政策改革和调整大致可以划分为四个阶段。

1. 1996-2002年:政策创设阶段

我国实施企业研发费用加计扣除政策起始于1996年。为了贯彻落实《中共中央国务院关于加速科学技术进步的决定》,积极推进经济增长方式的转变,财工字[1996]41号首次就研发费用税前加计扣除问题进行了明确:国有、集体工业企业研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的各项费用,增长幅度在lO%以上的,经主管税务机关审核批准,可再按实际发生额的50%抵扣应税所得额。

2. 2003-2006年:政策享受范围扩大阶段

为进一步促进社会主义市场经济的健康发展,鼓励各类企业增加科技投入,提高经济效益,促进企业公平竞争,2003年财政部、国家税务总局联合印发了《关于扩大企业技术开发费加计扣除政策适用范围的通知》(财税[2003]244号),将享受研发费用加计扣除的主体从“国有、集体工业企业”扩大到“所有财务核算制度健全,实行查账征收企业所得税的各种所有制的工业企业”。2006年财政部、国家税务总局下发《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》(财税[2006]88号),进一步将政策享受主体扩展到“财务核算制度健全、实行查账征税的内外资企业、科研机构、大专院校等”。

3. 2007-2014年:政策法制化和实施规范化阶段

2007年出台的《企业所得税法》及实施条例第一次将研发费用加计扣除优惠政策以法律形式予以确认。为填补2007年之前研发费用加计扣除政策落实的空白,2008年国家税务总局发布《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》(国税发[2008]116号),对政策适用的主体范围和加扣费用的明细范围进行了明确规定。2013年财政部、国家税务总局出台的《关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税[2013]70号)进一步扩展了可扣费用的范围,简化了征纳双方就申报项目异议处理办法。

4. 2015年至今:政策范围和优惠力度进一步拓展阶段

为进一步鼓励企业加大研发投入,有效促进企业研发创新活动,2015年财政部、国家税务总局和科技部联合发布《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税[2015]119号),首次采取“负列举”方式放宽了享受加计扣除优惠的行业类型,沿用“正列举”方式归类可加计扣除的研发费用范围,基本统一加计扣除与高新技术企业认定研发费用的归集口径。

为鼓励科技型中小企业加大研发费用投入,2017年财政部、国家税务总局、科技部联合发布《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2017] 34号),将科技型中小企业享受研发费用加计扣除比例由50%提高到75%。

为进一步激励企业加大研发投入,支持科技创新,2018年财政部、税务总局、科技部联合发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知(财税[2018 ]99号),将仅仅适用于科技型中小企业75%的加计扣除比例拓展到所有企业。即形成了现行的税收优惠政策:自2018年1月1日至2020年12月31日,会计核算健全、實行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业,根据财务会计核算和研发项目的实际情况,对发生的研发费用进行收益化或资本化处理的,其加计扣除的处理方法有两种,一是研发费用计人当期损益未形成无形资产的,允许再按其当年研发费用实际发生额的75%,直接抵扣当年的应纳税所得额;二是研发费用形成无形资产的,按照该无形资产成本的175%在税前摊销,除法律另有规定外,摊销年限不得低于10年。

二、研发费用加计扣除政策在湖北省的落实情况

(一)总体情况

当前湖北省正处于大力发展战略型新型产业、加快调结构转方式、推动企业转型升级的关键时期,为了鼓励企业积极开展研发创新活动,充分享受研发费加计扣除政策的减税红利,深入推进该项政策在湖北省实打实、硬对硬的精准落地,2017年湖北省政府专门出台了《湖北激励企业开展研究活动暂行办法》后补政策,湖北省科技厅和税务局联合上线“企业研究开发项目信息管理系统”(以下简称“信息管理系统”),为企业享受该项优惠政策搭建了方便快捷的网络平台。同时,湖北省科技、税务部门还在政策宣传、联合培训等方面形成了一系列协同工作机制。上述政策推动有效促进了该项政策在湖北省的落实。

如表1所示,在2009-2017年9个纳税年度,湖北省共扶持17091户企业享受了研发费用加计扣除政策,累计加计扣除金额达814.65亿元,减免企业所得税203.66亿元。其中,共有5164户企业通过2017年企业所得税汇算清缴,享受了研发费用税前加计扣除优惠政策,加计扣除金额178.45亿元,减免企业所得税44.61亿元。总体上,湖北省企业研发费用加计扣除政策落实呈现如下特点:

1.享受税收优惠的户数和金额不断增长

从优惠户数看,2009-2017年享受优惠政策的企业户数年均增长率高达24.5%,其中2017年的环比增长率高达85.42%;从优惠金额看,2009-2017年加计扣除金额的年均增长率高达20.9%,其中2017年实现了49.92%的最高增长率。

2.优惠税额占企业所得税的比重相对稳定

2009-2017年享受的优惠税额占企业所得税的比重中,最低值为2014年的9.2%,最高值为2017年的12.76%,高低相差维持在3.56%之内。本组数据的标准差只有1.17%,意味着本组数值十分接近平均值10.53%,也充分说明近年来湖北省享受的优惠税额占企业所得税的比重相对稳定。

3.享受优惠的户数与享受加计扣除优惠的金额增长的同步性不强

除个别年份外,近9年湖北省享受优惠的企业户数和享受加计扣除优惠的金额(如下简称优惠金额)基本呈现2位数的增长,但二者在绝大多数年份并没有呈现正相关的同步增长。如在优惠户数增长率最低的2010年(5.9%),优惠金额增长率却高达22.7%,居于第三位。同时,优惠金额增长率最低的2016年(7.5%),优惠户数增长率却高达37.9%,居于第二位。究其原因,主要是因为享受该项优惠政策的增长态势不稳定,享受优惠的户数与优惠金额增长的关联性不强。

(二)结构情况

1.受惠企业规模呈现“中间大、两头小”的橄榄型格局

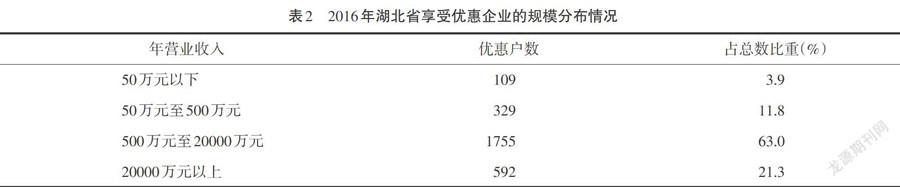

由于数据资料获取的局限性,本部分“结构情况”分析数据以2016年为例(下同),2016年湖北省年营业收入在50万元以下的受惠企业占比为3.9%;营业收入在50万元至500万元之间的受惠企业占比为11.8%;营业收入在500万元至20000万元之间的的受惠企业占比为63.0%;营业收入在20000万元以上的的受惠企业占比为21.3%。“中间大、两头小”的橄榄型格局明显。具体情况见表2。

2.受惠行业广泛,制造业、软件和信息技术服务业集中度较高

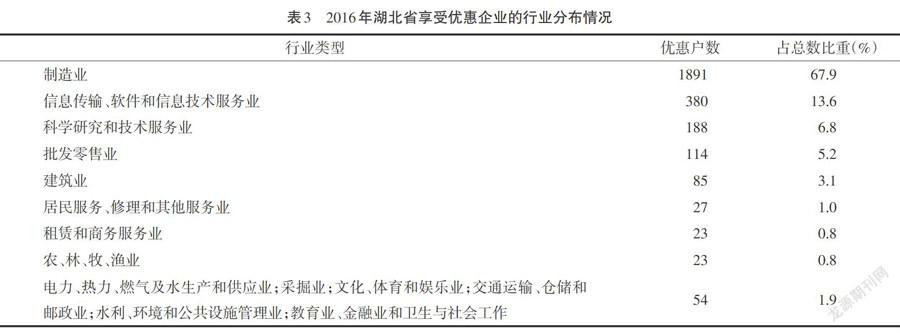

国民经济的20个分类行业中,除了四个行业(住宿餐饮业、房地产业和公共管理、社会保障和社会组织和国际组织)外,湖北省其他16个行业都享受了该项优惠,受惠行业十分普遍,但受惠行业高度集中于个别行业。以2016年为例,享受优惠的2785户企业中,制造业占据67.9%;信息传输、软件和信息技术服务业占据13.6%;其他14个行业优惠占比不到20%。具体情况见表3。

3.受惠区域分布广泛,一家独大特征明显

以2016年为例,湖北省17个地级市州中,除神农架林区外,均享受了该项政策。武汉市受惠企业1625户,占全部受惠企业的58.4%,其中东湖高新区受惠企业达869户,占到武汉市的53.5%、全省的31.2%。而位居第2、3、4位的宜昌、襄樊和孝感基本在5%左右;其他市州占比基本在3%以下。具体情况见表4。

(三)研发费用加计扣除政策在湖北省落实中的问题

随着企业研发费用加计扣除政策的不断深入,湖北省企业的研发项目数量、研发经费投入都呈现增加态势,直接带动了企业科技创新、持续研发、R&D投入增长,进而造就了大批具有创新能力和核心竞争力的企业群体,为大力发展战略型新型产业、加快调结构转方式、提升湖北省创新能力和加快全省经济增长起到了重要的推动作用[3]。但是,现在政策落实中也存在一些问题,主要表现如下:

1.优惠政策落实的区域分布不平衡

由表4可见,从受惠户数看,2016年享受优惠的企业高度集中于武汉市,优惠户数占全省的比重达一半以上,而武汉市享受优惠的企业一半以上集中在东湖高新区;其他市州享受优惠的户数比例普遍较低,居于占比第二位的宜昌,该项指标仅仅为5 .7%,与武汉市的差距高达52.7%;其他市州的优惠户数占比均低于5%。具体而言,又呈现3个峰值区间,5%的市州有2个,2%-4%的市州有7个,2%以下的市州有5个。

从优惠额度看,2016年湖北省研发费用加计扣除金额共119.03亿元,其中武汉市占比为59.7%,占据绝对的优势,而其中的东湖高新区独占22.9%。位居第2、3、4位的分别是宜昌市8.6%、襄阳市7.0%、十堰市6.O%。其他市州均在4%以下。

2.规模以上工业企业享受优惠政策的情况不容乐观

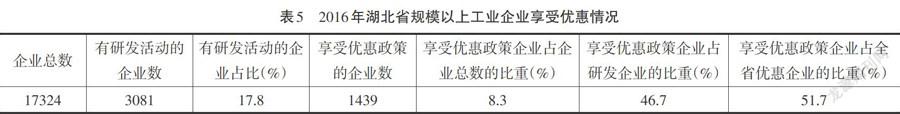

工业企业是湖北省该项优惠政策享受的主体,但分析发现,湖北省规模以上工业企业(如下简称规上企业)享受优惠政策的情况不容乐观。2016年全国规上企业中开展研发活动的有86891户,占规上企业总数的23.0%。而湖北省同期只有3081户规上企业开展了研发活动,仅占规上企业总数的l7.8%嗍,低于全国5.2个百分点。其中享受优惠政策的有1439户,仅占研发企业总数的46.7%(见表5),即一半以上开展研发活动的规上企业均没有享受该项优惠。

3.优惠政策的享受未能呈稳定增长态势

从优惠金额增长轨迹看,2009-2017年年均增长率高达20.9%,但2016年却创出近9年来的新低,其增长率只有7.5%。这一点从优惠户数增长轨迹中也可看出。2009-2017年优惠户数年均增长率达24.5%,但在2014年出现27.6%的较高增长率后,2015年该指标陡降至12.1%。

4.受惠力度与部分地区相比尚有一定差距

据中国统计年鉴显示,2015-2017年湖北省企业所得税收入分别为276.78亿元、299.12亿元和349.62亿元,享受加计扣除的优惠税额占企业所得税总额的比重分别为10%、10%和12.76%。而同期享受优惠政策力度居全国中上水平的山东省,其2015-2017年企业所得税收人分别为498.72亿元、503.24亿元和620.30亿元,享受的优惠税额占企业所得税的比重分别为22.72%、32.56%和41.34%,比较发现,湖北省企业享受该项优惠的力度与部分地区相比尚有较大差距。

三、影响湖北省研发费用加计扣除政策落实的原因

探究研发费用加计扣除政策落实中存在的问题,应从国家政策层面、地方政府部门推动层面和企业履行层面进行分析。

(一)国家政策层面

1.政策核心概念内涵模糊,导致部分纳税人放弃优惠享受

按財税[2015]119号规定,企业的“实质性改进”研发活动属于加计扣除范围,而企业产品(服务)的“常规性升级”活动无法享受加计扣除优惠。上述文件仅仅对研发活动的“实质性改进”和“常规性升级”做了概括性解释,并没有进一步的边界标准说明。在实际工作中,由于税务部门对研发活动在技术判断上存在专业限制,对许多项目的判断在税企双方之间存在争议[5]。即使有些研发活动请求技术部门鉴定,也存在实际难度。在政策核心概念内涵模糊的情况下,税务机关出于执法风险考虑,往往倾向于从紧从严执行该项优惠政策。导致有些本想享受研发费加计扣除的企业,在与税务机关沟通交流意见后,基于后期评估的风险主动放弃优惠政策。

2.加计扣除的研发费用相对较窄,抑制企业享受政策积极性

近年来,可以加计扣除的研发费用一直在努力扩围,但与会计核算口径和高新技术认定的研发费归集范围相比仍显过窄。比如:从事研发人员的工会经费、教育培训费用;农药生产型企业在新产品研制出来之前发生的田间试验费用,以及因试验给农民造成损失的经济补偿等,均不可享受加计扣除。加计扣除的研发费用范围的相对狭窄,在一定程度上抑制了企业享受税收优惠政策和开展研发活动的积极性。

3.前“松”后“紧”的管理方式,加大了纳税人对政策享受的担忧

现行研发费用加计扣除政策税收征管的最大变化就是由审批制转为备案和留存备查制。这一管理方式的改变,导致企业在申请研发费用加计扣除优惠之前,不需要相关部门鉴定研发活动性质和审定研发费用金额。这一改变极大地方便了纳税人,提高了纳税人加计扣除政策享受的纳税申报成功率。但是,较高的纳税申报成功率往往有着较高的纳税申报错误率。由于缺少相关政府部门的把关和审定,企业极有可能因为主观和客观的原因,在研发活动定性和研发金额统计方面出现失误和偏差。而国家税务总局公告2015年76号明确规定,企业应对报送的备案资料、留存备查资料的真实性及合法性承担法律责任。企业留存备查资料的保存期限为享受优惠事项后10年。这就意味着企业在10年内都有可能为税收优惠政策不当享受承担结果。在后续核查中,假如发现享受的税收优惠不符合税法,会责令其停止享受优惠,追缴税款及滞纳金。对弄虚作假的企业,政府部门还会按照《税收征管法》有关规定进行处理。

总之,研发费加计扣除政策事前事中“松”事后“紧”的管理方式对企业优惠申报资料的合规性提出了很高要求。假如企业税收自律能力和奉行能力不强,税务机关事前、事中的纳税服务没跟进,企业享受优惠的潜在风险是十分巨大的。这种前松后紧的管理方式必然加大纳税人对优惠政策享受的担忧,进而放弃本应享受的优惠。

(二)地方政府部分推动层面

由于税法可以扣除的研发费用与企业会计核算差异较大,导致企业填制研发费用加计扣除相关报表工作量大、数据差错率较高。通过政府主导,营造良好的政策落实环境十分重要。分析发现,现行的政策执行环境还存在进一步优化的空间。

1.纳税服务不够全面

关于目前地方政府有关部门的纳税服务推进工作,从纳税服务对象看,重对高新技术企业等科技型企业的服务,轻对一般企业特别是非科技型企业和中小型企业的服务。从纳税服务内容看,重税收优惠政策宣传和解读,轻关键财务问题和技术问题操作指导;重阶段性新出台政策宣传,轻系统性政策的梳理归集。从纳税服务地域看,大中城市税务机关的纳税服务质量和服务水平较高,而县级以下地区税务机关的纳税服务质量和服务水平相对较低。

2.信息管理系统不够智能

为推进研发费用加计扣除政策的全面落地,2016年湖北省科技、税务部门协同搭建了“企业研究开发项目信息管理系统(以下简称信息管理系统)”。该系统的上线较好地实现了研发项目鉴定网络化、涉税资料管理信息化、财务辅助核算自动化和数据统计分析智能化,为推动湖北省企业科技创新、促进产业结构升级,支持供给侧改革营造了良好的税收氛围。但部分企业反映现行的信息管理系统还不够智能和便捷,有些模板设计不醒目,容易导致漏填漏报,因此优化升级打造2.0版的“信息管理系统”十分必要。

3.协同工作机制不太完善

企业研发费用加计扣除政策的落实,需要发改委、科技、税务和人民银行等部门的鼎力合作和共同促进。目前,目前湖北省科技、税务部门在联合“信息管理系统”推广、联合政策推广和宣传等方面进行取得了一系列成绩。但相关部门在定期会商、信息共享、研发项目的联合审核、项目异议的联动认定等方面还有进一步拓展的空间。

(三)企业履行层面

1.能力不足:财务人员的税收奉行能力不强

研究发现,不少企业因无法精准归集研发费用而不得不放弃享受这一政策。研发费用归集困难主要体现在:一是“交叉费用”的分摊归集难。如多个研发项目共用一笔研发费用,如何在不同的项目中进行分摊归集?又如研发机构如果兼负着生产职责,如何分别核算生产费用和研发费用?二是研发费用辅助账的编制归集难。就性质而言,辅助账属于企业备查账。企业要享受加计扣除优惠,必须按研发项目基于税法的分类标准和归集口径,从企业账务处理中挑选出符合税法规定的研发费用。三是加计扣除研发费用归集难。加计扣除、会计核算和高新技术企业认定中的研发费用口径相似度高,导致企业财务人员常常将三种研发费用归集口径相互混淆。

2.成本较高:申报需准备的资料繁多

企业享受研发费用加计扣除优惠需要准备一系列资料。其中需要到主管税务机关备案的资料主要有:研发项目文件、《研发支出辅助账汇总表》《研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表》和《企业所得税优惠事项备案表》等[6]。需企业留存备查的资料主要有:研发项目计划书、研发人员名单及分工、研发项目立项文件、经科技行政主管部门登记的研发项目合同、研发费用分配说明以及“研发支出”辅助账等。上述资料的收集涉及企业人事部门、材料部门、研发部门和财务部门等多个部门,其资料收集和准备的成本较高。

3.顾虑较大:后续核查潜在风险较大

研究發现,有些企业主动放弃享受该项优惠政策,主要是担心享受优惠政策后无法估量的税务稽查风险。而后期稽查之所以风险大,其原因主要有如下几点:一是企业的税收奉行能力普遍不强,纳税申报错误的概率高;二是税务机关在前期和中期“放”后,相应的纳税服务未及时跟进;三是由于多方原因,后期20%的定期核查无法很好地落实。纳税人事前、事中的错误假如在事后没被核查出来,在之后的10年内都有可能因此被认定为偷税,其税收风险是十分巨大的。

总之,由于加计扣除的研发费用归集难度大、优惠申报需要准备的资料繁琐[7],加上担心后续的核查风险,在很大程度上影响了企业享受该项优惠的积极性。

四、深入推进湖北省研发费用加计扣除政策落实的对策建议

(一)政策制定层面

1.进一步提高政策的确定性,增强政策的可操作性

(1)明晰政策边界标准。现行政策对研发活动的“实质性改进”和“常规性升级”做了概括性解释,但对于如何判断没有作进一步的边界标准说明。在请求技术部门对争议的项目活动进行技术鉴定存在实际难度的现状下,明晰边界技术的判断标准,提高政策的可操作性十分重要[5]。

(2)强化事前、事中的纳税服务。为了降低纳税人的风险,建议在现行政策中明确纳税人享有如下权力:假如纳税人对申报材料的准确性把握不住的,可以要求主管税务机关事前进行纳税辅导。同时,明确税务机关有如下义务:假如税务机关发现纳税人年度申报享受某项税收优惠存在疑点的,应当进行风险提示。

(3)明确后续核查管理的类型和主体。确保后续管理主体明确,职责分明,以促进后续核查管理能够落到实处。

2.扩大加计扣除的费用范围,提高企业享受政策的积极性

建议按如下思路进行改革:一是从本质上改变列举方法,从正列举改为概括式列举;二是在保留现有列举方式的前提下,进一步扩大加计扣除的研发费用范围,将从事研发人员的工会经费、教育培训费用[8],农药生产企业的田间试验费用以及因试验给农民造成损失的经济补偿,研发发生的通讯费和装备调试费等纳入加计扣除范围。

(二)地方政府部门推动层面

1.进一步强化部门合作意识,拓展部门合作思路

研发费用加计扣除政策的落实需要发改委、科技、税务和银行部门等通力合作,共同推进。为此,需要相关政府部门进一步树立协同服务意识,深化部门联合,建立职责分明的合作机制。一是建立定期联席会议制度。共同讨论政策落实障碍,共同谋划破解障碍对策;二是建立系统运行反馈机制,促进系统升级;三是建立联合推进制度,如联合培训宣传、联合指导答疑,尽可能消除部门壁垒。

2.创新政策落实机制,疏通政策落实“梗阻”

以畅通政策落实为目标,以减轻企业履行政策成本为理念,创新政策落实机制。一是进一步简化项目优惠管理手续;二是增加对项目审核的争议救济机制。

3.前置纳税服务程序,降低企业后期核查风险

为了减轻纳税人对优惠享受的后顾之忧,降低后期核查的税务稽查风险,主管税务机关应前置纳税服务程序,加强对纳税人申报阶段的纳税辅导,真正实现寓管理于服务。

(三)企业履行层面

1.内外并举,提高企业财务人员的税收奉行能力

首先,构建政策落实的激励约束机制。财务人员执行政策的积极性直接关系到企业政策优惠享受的转化率。为了提高财务人员的工作主动性,企业可以构建政策落实的激励约束机制,对积极落实优惠政策的给予奖励,反之给予惩罚。

其次,建立多渠道立体化的学习培训机制。一是鼓励财务人员通过自学的方式强化学习,不断完善自身税务、会计理论与实务知识和业务操作;二是通过“请进来”的方式邀请税务机关和社会财税专家进企业开展政策解读、会计核算和申报实操等专题讲座。三是通过“走出去”的方式积极参加主管税务机关举办的纳税人课堂。

2.科学设置会计科目,提高研发费用辅助账编制的准确性和编制效率

编制研发费用辅助账是企业享受税收优惠的基本前提。为了提高研发费用辅助账编制效率和准确性,建议企业设置五级会计科目对研发支出进行会计核算:一级科目为管理费用;二级科目为研发支出;三级科目分别为资本化和费用化;按具体的费用细目设置四级科目;最后按具体研发项目名称设置五级科目。这样设置会计科目的好处是费用归集清晰、费用查询直接、辅助账编制方便。

3.建立部门信息交流机制,畅通信息共享渠道

企业财务部门需要各相关部门通力协作,信息共享。例如,研发部门在向财务部门提供原始凭证时,应尽可能提供如相关人员、机器设备、无形资产在本项目的工作时间等等,为财务部门正确划分不同项目研发活动的界限,按项目归集研发费用提供依据。同时,财务部门也应向研发部门提供完备的原始单据表格[8],如《××项目研发人员名单表》,使得研发人员能够遵循相应的规范去反映研发过程的真实情况和费用花费,确保会计核算的准确性、规范性。仓储部门在发放研发主材、辅料等时,应该在领料单上注明领料的研发部门及适用的研发项目;人事部门要建立企业职工及科技人员清册,正确核算科技人员工资及五险一金,规范员工考勤制度,同时按期向财务部门提供标注有人员岗位和工资额度的工资表。

总之,深入推进企业研发费加计扣除政策的落实是一个系统工程:国家层面需要进一步完善政策;地方主管部门需要进一步加强合作;企业需要提高认识、提升税收奉行能力。

参考文献:

[1]王再进,徐治立,刘辉,田德录.基于史密斯模型的企业研发费用加计扣除政策分析及建议[J].中国科技论坛,2015,(12):120-125.

[2]张广现,马宇.因行业而异的温室气体减排政策——基于古诺模型的福利分析[J]经济经纬,201 1,(5):9-13.

[3]华鹏,薛红蕾.工业企业研发支出的现状、问题及建议[J]中国发明与专利,2016,(4):9-15.

[4]吕学山,杨卓.新常态下工业企业创新研究——黑龙江省规上工业企业创新现状、问题和对策[J]统计与咨询,2016,(5):2—6.

[5]叶全华.研发费加计扣除运用情况的调查报止[EB/OL].http://bbs.canet.com.cn/thread-668 196-l -1 .html,2016-12-11.

[6]叶全华.企业研发费加计扣除的基本判断和操作要点[J].财务与会计,2017,(8):52-53.

[7]邢东燕.研发费用的所得税前加计扣除新政策解读及对策分析[J]财会学习,2018,(1):166.

[8]汪建宏.研发费用税前加计扣除政策存在问题及对策[J]税收经济研究,2016,(2):27-32.

(責任编辑:颜莉)

收稿日期:2019-06-18

基金项目:湖北地方税收研究中心资助项目成果

作者简介:林颖(1967-),女,湖北仙桃人,湖北地方税收研究中心主任,湖北经济学院教授,管理学博士,享受湖北省人民政府专项津贴,研究方向为税收理论和税收政策。