钟馗传说:从驱疫护佑到市井娱戏

2019-09-10梁姗姗

梁姗姗

春节是中国人辞旧迎新的节点,年年岁岁,万千家庭灯火盈盈,放爆竹、贴春联,好不热闹。这其中频频出现在各家门扉之上的,便有这样一位神灵:他面膛黝黑、虬髯满面;手持长剑、怒发冲冠,威威然如山中之虎—他便是钟馗,千百年来中国家舍的守护者。

驱疫的神灵

在我国漫长的农耕时代,生产力的局限带来了百姓对于鬼神的普遍敬畏。钟馗形象的最早出现,也与人们在节令时举行的驱避仪式相关。傩仪是一种盛行自远古时代的驱避仪式,根据演出场合、规模的不同,演化为宫廷傩与民间傩两个大类。在宫廷傩仪中,主持者方相通常会戴上凶恶的面具,穿上熊皮和赤色衣裳,手执戈盾,装扮成恶神驱鬼。如若比较方相所扮的恶神与后世的钟馗,就可以发现恶神在形象、功用上都与钟馗相类似。通过此种仪式的祈愿,时人希望平安健康、人寿年丰。

方相在傩仪中使用的锥形法器被称为“终葵”,被认为具有驱邪的法力。六朝时,常有人以“终葵”为名,取其治鬼邪、保平安之寓意,譬如魏献文帝时有将军杨终葵、魏孝文帝时有顿丘王李终葵等。在当时的文献中,人們往往混用“终葵”与“钟馗”之名。又据学者考证,殷商时期曾出现过一名善于求雨的著名巫相,名为仲傀(又写作“仲虺”)。在重神敬鬼的商朝,仲傀同时兼任宫廷傩仪的方相之职,人们常以他的名字指代巫师。

久之,傩仪中演绎的恶神形象、巫师形象与法器“终葵”合而为一。敦煌出土的唐写本《除夕钟馗驱傩文》中,便记载了当时傩仪中人们通过扮演恶灵“钟馗”驱鬼的盛况:五道将军带着十万士兵亲临现场,他身边铜头铁额的雄壮之士个个着豹皮、涂朱砂,大呼:“我是钟馗,专捉浮游浪鬼,扫你们出三峗盛境!”足见傩式在当时之盛行。民众对法器、巫师与驱鬼仪式赋予的神性想象,成为作为驱疫之神的钟馗出现的最早社会背景。

庐舍的护佑

唐代,农耕技术的进步带来了社会经济的普遍发展,百姓对于钟馗的信仰也经历了进一步世俗化的过程。与钟馗相关的传说故事最早可见于晚唐周繇的《梦舞钟馗赋》,赋中首次出现了唐明皇梦中命钟馗捉小鬼的情节,并详尽叙述了钟馗怪诞的外形及其驱鬼过程,从中我们也不难看出宫廷傩仪的影子。此后,钟馗传说又频频出现在《钟馗传略》《唐逸史》等笔记小说之中。这其中,情节结构最为完整、人物塑造最为典型的,当数宋代沈括《梦溪笔谈·补笔谈》的相关记载。

根据沈括的叙述:唐明皇疟疾发作一月有余,久治不愈。忽一夜,梦到一大一小二鬼。小鬼穿着绛色犊鼻裤,一脚光着一脚穿鞋,手握窃得的杨贵妃紫香囊和明皇的玉笛,绕殿而逃。大鬼头戴帽子,身穿蓝色衣裳,脚着皮靴,袒露一臂捉住小鬼,将之剜目撕食。唐明皇问大鬼是什么人,大鬼回奏道:“臣钟馗氏,即武举不捷之进士也。誓与陛下除天下之妖孽!”唐明皇梦醒之后,疟疾得以痊愈,且身体日益强健,遂召吴道子以梦中之事为画。吴道子将钟馗画得入木三分,明皇大悦,又令画工刻版拓印,将画赐予各个官署,使天下共识。钟馗作为岁暮镇鬼驱邪之神的形象,遂逐渐流传开来。

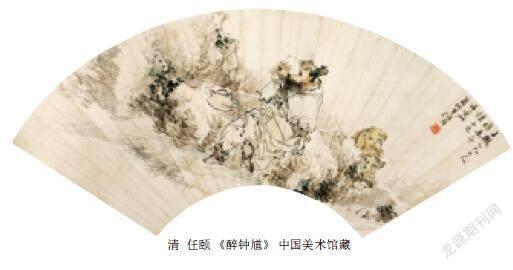

钟馗传说的情节传奇玄幻,不足尽信。但据此观之,我们也不难推测钟馗形象在唐代广受宫廷与民间的共同喜爱。社会的发展使得更多与钟馗相关的故事流传,自唐以来,钟馗形象开始频频出现在书画、诗词、民间俗谚之中。至今,民间仍有“拜请钟馗,中榜得魁”“钟馗开店—鬼也不上门”“钟馗嫁妹—鬼婚(混)”等谚语。钟馗像也成为文人书画作品的重要题材,从唐代吴道子到近世的齐白石、张大千等,历代文人所作的钟馗画像神韵各异、不可尽数。其中,不少经典的文人画经拓印分发或出售,成为千万家庭节令时张贴的守护门神,以同等的仁爱庇佑着寒庐和庭院、贵胄与众生。

市井的娱戏

众人的期寄与喜爱,使钟馗形象、钟馗故事在人们的日常交流中不断延展和丰富,以《梦溪笔谈》记载的情节为基础,钟馗故事出现在曲艺、绘画、小说等更多文艺形式中。

事实上,敦煌《除夕钟馗驱傩文》等早期写本,原属佛教经愿文的一部分,最初便是通过说唱的形式进行表现的。宋代以降,杂剧盛行,钟馗故事也成为杂剧编剧、艺人十分乐见的题材。宋人周密《武林旧事》中便列有《钟馗爨》的剧目;明郑之珍所编的《目连救母劝善记》中,也可见到在杂剧中场穿插的钟馗驱鬼的表演。

现存最早最完整的钟馗戏,当属明万历间教坊编演的《庆丰年五鬼闹钟馗》。该剧统共分为一个楔子、四个折子。在剧中,终南山人钟馗为人正直,自幼苦读诗书,却因杨国忠作梗两次落第。钟馗第三回进考途中,借宿于五道将军庙。有大耗、小耗二鬼乘钟馗熟睡偷其汗巾,被其赶跑。钟馗在殿试中“文才广览,诗句惊人”,被封为头名状元,却不料不久便魂归冥路。钟馗死后,被封为阴司判官,管领天下邪魔鬼怪。他丹心不改,不忘殿头官的知遇之恩,将纠缠殿头官的大耗、小耗及五方鬼全部降服。殿头官将此事奏知圣上,使普天下人为钟馗画像立庙。该剧结尾,以钟馗所辖五鬼头上的三个炮仗为象征,将戏的主旨落脚于圣寿无疆、万民无难、五谷丰登三点。其喧闹滑稽、活泼喜庆的表现形式,非常适合在年节等场合演出。

以“五鬼闹钟馗”为题材的剧目,在明清多次出现,成为杂剧经典之一。明清戏曲中的另一经典剧目为《钟馗嫁妹》。钟馗小妹的形象早在五代便出现在文人画中,宋代笔记小说中也常见年节时艺人装作钟馗、钟小妹驱傩的记载。戏剧中的钟馗嫁妹,主述钟馗早年求学时受富商杜平资助,在他过世为判官之后,仍不忘恩情,领众鬼神将小妹嫁于杜平为妻。该剧欢快喜庆,灵活逗趣,在当下仍是京剧、昆曲、河北梆子等地方曲艺年节演出的保留曲目。作为人们信仰神灵的钟馗,终而通过曲艺、杂技等娱乐形式走向街头,走进人们的市井生活。从中,我们亦可见到民众对于生活掌控能力的逐渐增强。

从驱疫恶神到市井娱戏,人间烟火气息在钟馗叙事中越来越浓;钟馗形象逐渐变得威武而可亲,成为人们庐舍的守卫、节庆的帮衬、生活中的娱乐。时至今日,我们反观传统文化对于钟馗的多重演绎,实则看到的是国人呈现多彩生活、历史文脉的一个窗口。

梁珊珊,华东师范大学文艺学博士生。