媒介使用、媒介评价与青年政府信任

2019-09-10朱博文许伟

朱博文 许伟

摘要:运用2013年中国社会状况综合调查数据,分析媒介使用、媒介评价对青年政府信任的影响,可以发现:传统媒介使用对青年政府信任具有显著正向影响,新媒介使用对青年政府信任具有显著负向影响。新媒介使用通过媒介评价对青年的政府信任产生了显著影响,对互联网民意表达功能的认可削弱了青年群体对政府的信任度,对互联网监督功能的认可增强了青年群体对政府的信任度。较之于媒介形式,媒介评价对青年群体的政府信任更为重要,畅通网络民意表达渠道、完善互联网监督政府的功能是提升青年政府信任的重要方式。

关键词:政府信任;青年;媒介使用;媒介评价;新媒介

基金项目:国家治理湖北省协同创新中心项目“新时代国家治理现代化的时代背景:智能社会”(项目编号:2019GJZL002)

中图分类号:C913.5;C915 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2019)12-0123-05

一、引言

处于转型期的中国社会,公民维权意识增强,民众话语空间扩大,群体性事件频发,腐败新闻不断曝光,致使政府权威受到质疑,部分领域出现了政府信任危机。学术界和实务界高度关注政府信任的现状及变化趋势,影响政府信任的因素成为学者们密切关注的话题。西方学者试图通过不同路径解释政府信任危机产生的过程,从媒介传播的视角提出了“媒介抑郁论”,认为媒体的新闻报道是影响政府信任的重要因素。国内外学者对以报纸、广播、电视为代表的传统媒介和主要利用数字、网络技术的新媒介展开深入研究,探讨了新旧媒介对政府信任的影响程度。这些研究虽然有利于了解媒介对政府信任的影响,但往往忽略了不同群體间的差异性,忽略了人们对媒介自身的评价与信任。

受互联网兴起时间的影响,青年群体成为使用互联网的主要群体。与中老年群体不同,青年群体的价值观念更多受互联网而非报纸、广播、电视等传统媒介的影响。中国互联网络信息中心发布的数据显示:截至2018年12月,我国网民规模达到8.29亿,其中10—39岁的网民占67.8%,20—29岁的网民占比更高,表明青年是使用互联网的绝对主力军。随着互联网使用的便利性和国民政治参与意识的不断增强,互联网逐渐成为青年群体交流政治观点、参与政治行动的重要平台,主要基于网络技术的新媒介正在影响和型塑青年群体对政府的态度与行为。深入探讨媒介尤其是新媒介对青年政府信任的影响,有助于及时、准确地把握青年群体的政治心态与价值观念。本文主要利用2013年中国社会状况综合调查数据,从定量角度分析媒介使用、媒介评价对青年政府信任的影响,探讨提升青年政府信任的可能路径。

二、文献回顾与研究假设

(一)文献回顾

政府信任的形成是一个复杂的过程,涉及经济、社会、文化等各个方面,社会文化视角和制度绩效视角是两大主要的理论视角。

社会文化视角注重宏观历史与文化发展进程对政府信任的影响,认为社会文化、社会信任是影响政府信任形成的重要因素。首先,政府信任是社会文化孕育的结果,不同的社会文化会导致不同的信任模式与水平。福山对受基督教文化、儒教文化以及伊斯兰教文化影响的地区进行比较研究,验证了此观点①。国内学者也发现,信任具有鲜明的文化特质②。如,在东南亚国家和地区,权威主义对人们政府信任的形成产生了重要影响③;较之于台湾地区,大陆的政府信任更受传统价值观制约④。同时,社会文化中的社会信任对政府信任的重要作用也被学者们所证实,他们发现普遍信任与政府信任存在正相关关系⑤。普特南等人对意大利的研究即发现,公民积极参与公共事务能够推动社会信任的形成,进而推动政府良好运转从而赢得公众的信任⑥。

制度绩效视角则认为政府信任源于民众对政府提供公共服务和公共产品能力的认可,民众对政府信任的感知是基于对政治制度效能的理性评价⑦,故民众对政府工作的评价是影响政府信任的主要因素,教育、经济、文化、卫生等方面的工作是评价的主要内容。诸多国外学者运用实证研究对此进行了验证,发现公民对经济发展、教育医疗等方面的绩效评价对其政府信任具有较强的解释力⑧。国内学者也得出了类似结论,他们研究发现政府绩效对政府信任具有显著正向影响,改善政府绩效有助于提升居民对政府的信任度⑨。

上述两种视角对政府信任的产生进行了深入研究,但忽略了媒介传播对民众政府信任的影响。社会文化视角忽略了媒介对居民价值观的塑造作用,而制度绩效视角忽略了信息传播是居民绩效感知的重要途径,不同媒介在传播过程中对政府信任的影响不尽相同。

(二)研究假设

关于媒介对信任的影响,学界研究的重点在于不同类型媒介、媒介使用时间以及媒介内容等对信任的影响。随着时代的发展,在研究中对传统媒介与新媒介的影响逐渐有所分别。

在互联网还未产生以及普及率较低时,学者们的研究主要集中于传统媒介尤其是电视对信任的影响。“媒体抑郁论”认为媒体的负面新闻报道对政府及其工作人员的形象产生了负面影响,是导致政府信任度降低的关键因素。罗宾逊等人的研究发现,电视中的负面消息会导致居民对国家政策、政府行为的消极评价,且电视媒介对政府信任的负面影响明显高于其他媒介⑩。普特南更是直接指出,电视媒体是导致美国社会信任度下降的罪魁祸首{11}。一方面,负面新闻的大量报道直接影响了居民的社会信任;另一方面,电视媒体占据了居民大量的业余时间,导致居民无暇参与社区活动,进而导致社会信任度降低。同时,学者也比较研究了电视、报纸等对政府信任影响的差异,研究发现:对电视新闻的依赖会降低居民对政府的信任,报纸使用则会提升政府信任{12}。虽然大部分学者认为电视对社会信任、政府信任等产生了负面影响,但尤斯拉纳认为,电视与信任之间并不存在直接关系,新闻广播等甚至可以促进公民的参与政治{13}。也有学者发现电视新闻对社会信任的影响并不显著,而报纸和娱乐电视节目对社会信任有直接影响{14},甚至有学者发现电视具有促进政治信任的作用{15}。

据此,提出假设1:传统媒介对青年群体的政府信任具有显著负向影响。

随着互联网的广泛普及,越来越多的学者开始关注互联网传播对于政府信任以及社会信任的影响。国外学者研究发现,居民在互联网上花费的时间越多,其信任度越低,原因在于互联网的使用减少了人们与家人、朋友的相处时间,缩小了人们的活动范围{16}。国内学者研究发现,新媒介对政府信任具有负向促进作用{17}。互联网使用越频繁,民众对政府的信任度越低{18}。同时,有学者指出传统媒体在“涵化”公众政治信任方面的功效非常微弱,互联网对传统媒体的政治传播产生了“挤迫效应”{19}。对大学生群体的调查研究发现,网络、手机等新媒体对信任的影响远强于电视、报纸等传统媒体,电视依赖、手机依赖对政府信任评价均具有负向影响{20}。以第二代互联网为基础的信息传播拥有许多传统媒介无法比拟的特性,它给使用者带来了真正意义上的个性化、去中心化以及更高的信息自主权,这在很大程度上削弱了政府在信息方面的控制,政府和社会的负面新闻将会更多地暴露在公众眼前。

据此,提出假设2:新媒介使用对青年群体的政府信任具有显著负向影响。

部分学者研究发现,影响信任的主要因素并非媒介使用,而是媒介信任{21}。本文认为对媒介与政府信任关系的实证研究,不能仅停留在媒介的使用频率上,更应拓展到对媒介的评价等方面。媒介评价反映了人们对媒介的认知情况和认可度,个体对媒介的评价是其对媒介信息认同程度的重要体现。在互联网迅猛发展的当代,了解青年对互联网这一新媒介的评价,分析媒介信任、媒介认可等媒介评价因素对青年政府信任的影响,有利于更好地探索媒介与青年政府信任的关系。根据前文假设,新媒介使用对青年群體的政府信任具有负向影响,这意味着对互联网的评价越高,对互联网信息就越认同,越倾向于使用互联网,政府信任也就会越低。

据此,提出假设3:青年群体对互联网的评价对其政府信任具有显著负向影响。

三、数据来源与变量测量

(一)数据来源

本文运用的数据来源于2013年中国社会科学院开展的中国社会状况综合调查(CSS)。该调查在全国31个省、自治区的城乡区域开展,涉及604个居(村)民委员会,调查样本约为10000户左右的家庭,获取10206份问卷。根据联合国世界卫生组织对青年的年龄界定,本文的研究对象为年龄介于18—44岁之间,且使用互联网的青年样本,删除缺失值,最终样本量为1851。

(二)变量测量

因变量:政府信任,是指个体在理性判断与感性认知的基础上对政府部门以及政府工作人员的良好预期和乐观期待。在问卷中,通过询问被访者“对警察、法官、党政领导干部、党政机关办事人员的信任度如何”了解政府信任现状,回答选项包括“非常不信任=1,不太信任=2, 比较信任=3,非常信任=4”。这四个选项的克伦巴赫α系数为0.899。对这四个选项进行主成分因子分析,得到一个公因子,命名为“政府信任”(KMO值为0.746,解释的总方差为76.837%),为连续变量。

自变量:传统媒介使用频率,询问被访者“看电视、听收音机、看报纸杂志、看书”的频率。新媒介使用频率,询问被访者“浏览网络新闻、收发电子邮件、利用网络查找资料、网上聊天交友、使用微博/博客、玩网络游戏、网上购物、网上投资理财”八个方面的频率。回答选项均为“从不=0,一年几次=1,一月至少一次=2,一周至少一次=3,一周多次=4,几乎每天=5”。对不同传统媒介的使用频次进行算术平均,取值范围为0到5。新媒介评价包括三个方面,通过询问被访者对“互联网上的消息比电视、广播、报纸上的更为真实可信”的同意程度测量对互联网的信任度,询问被访者对“互联网是最能表达民意和反映社会真实情况的渠道”的同意程度来测量被访者对互联网民意表达功能的认可度,询问被访者对“互联网对政府工作的确能够起到议程的监督作用”的同意程度来测量被访者对互联网监督政府功能的认可度,选项包括“很不同意=1,不太同意=2,不好说=3,比较同意=4,很同意=5”,为连续变量。

控制变量:普遍信任,通过询问被访者对“社会上大多数人都可以信任”的同意程度进行测量,选项包括“非常不信任=1,不太信任=2,比较信任=3,非常信任=4”,为定序变量。权威服从,通过询问被访者对“老百姓应该听从政府的,下级应该听从上级的”的同意程度进行测量,选项包括“非常不同意=1,不太同意=2,比较同意=3,非常同意=4”,为定序变量。政府绩效,询问被访者对政府11个方面工作的满意度,选项包括“很不好=1,不太好=2,不清楚=3,比较好=4,很好=5”,将所有的值进行算术平均,取值范围为1到5,此变量为连续变量(α=0.861)。文化程度,进行受教育年限处理,未上学=0,小学=6,初中=9,高中/中专/职高=12,大专=15,大学=16,研究生=19,为连续变量。年龄和个体收入变量,为避免多重共线性,对年龄和收入对数进行中心化处理,将年龄中心化平方和收入对数中心化平方纳入回归模型,年龄和收入变量均为连续变量。

四、数据分析

(一)青年政府信任的多元回归分析

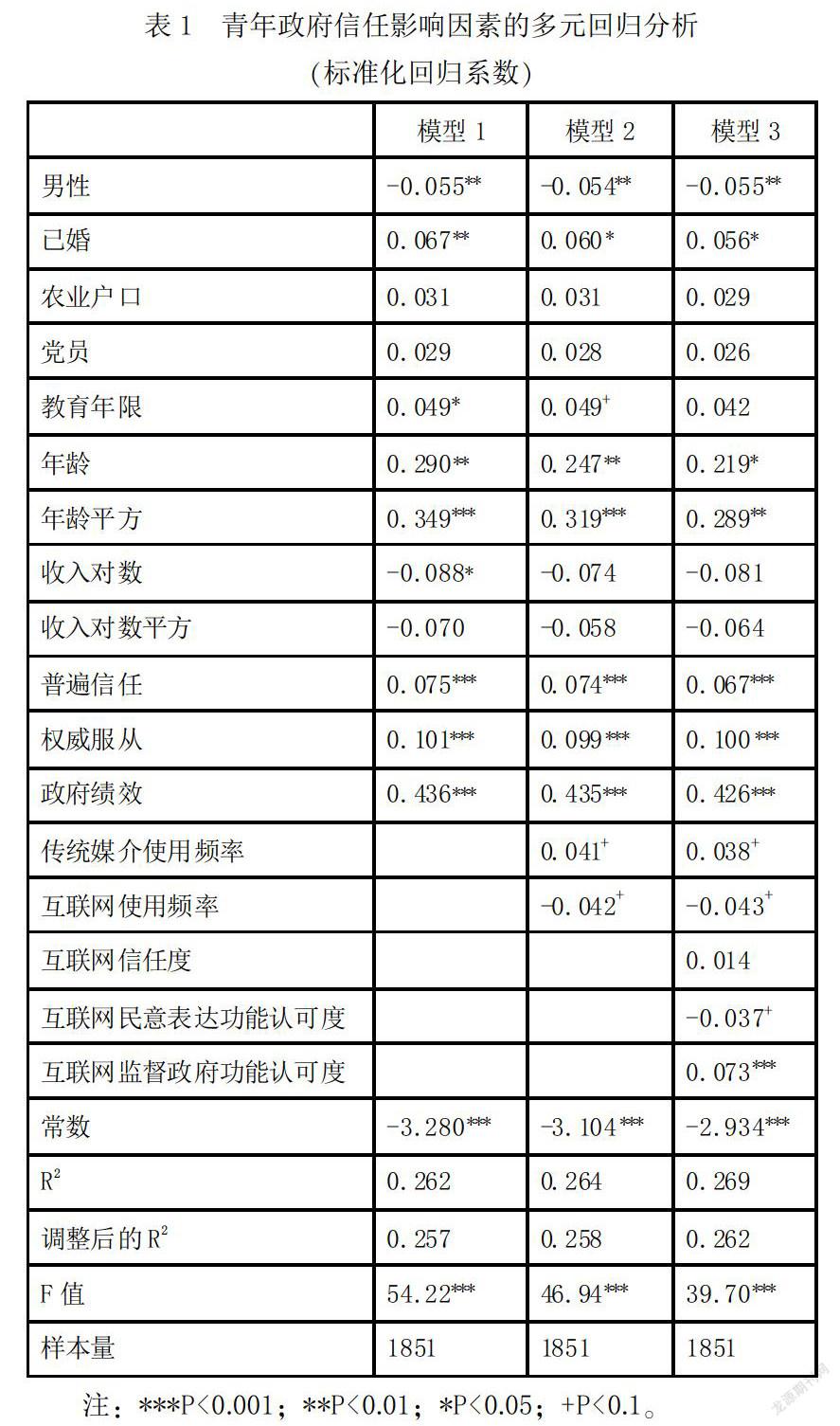

基于社会文化理论与制度绩效理论,本文将普遍信任、权威主义与制度绩效作为控制变量纳入多元回归模型。模型1为基础模型,模型2为加入媒介使用变量后的多元回归模型,模型3为加入新媒介评价变量后的多元回归模型。回归分析的结果详见表1。

模型1的分析结果显示,相对于女性,男性青年对政府的信任度更低;较之于未婚青年,已婚青年对政府的信任度更高;教育年限与青年的政府信任存在显著正相关;年龄与政府信任存在曲线正相关;户籍类型、政治面貌、收入与青年的政府信任无显著相关性。同时,普遍信任、权威服从、政府绩效与青年群体的政府信任均呈显著正相关;较之于社会文化变量,政府绩效对政府信任的影响力更强。这与以往学者的研究结论相吻合,进一步证实了社会文化理论和制度绩效理论。

模型2的分析结果显示,在控制社会、人口、经济特征以及社会文化和制度绩效变量后,传统媒介使用对青年群体的政府信任具有显著正向影响,使用频率越高,政府信任度越高。研究假设1无法得到证实。新媒介使用对青年群体的政府信任具有显著负向影响,新媒介使用频率越高,政府信任度越低。研究假设2得到验证。

模型3的分析结果显示,青年网民对互联网的信任度与政府信任之间不存在显著相关性;对互联网民意表达功能的认可度与政府信任呈显著负相关;对互联网监督政府功能的认可度与政府信任呈显著正相关,且互联网监督功能认可度的解释力强于传统媒介使用和互联网民意表达功能认可度的解释力。研究假设3得到部分证实。

(二)新媒介影響青年政府信任的路径分析

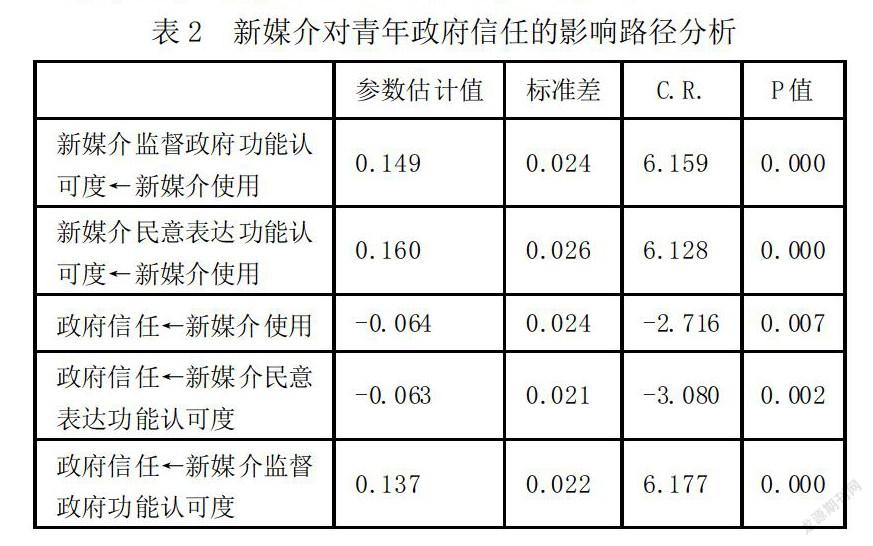

为了解新媒介使用、新媒介评价与青年政府信任的具体关系,本文对三者进行了路径分析,路径系数值具体如表2所示。

分析结果显示,新媒介使用对青年政府信任具有显著负向影响,其能够显著促进青年群体对互联网民意表达功能的认可和对互联网监督政府功能的认可。青年对新媒介民意表达功能的认可度与政府信任存在显著负相关,对新媒介监督政府功能的认可度与政府信任存在显著正相关,与回归分析结论一致。路径分析结果表明,新媒介使用通过对其民意表达功能的认可削弱了政府信任度,却通过对其监督政府功能的认可增强了政府信任度。

表2 新媒介对青年政府信任的影响路径分析

五、结论与讨论

(一)媒介使用与青年政府信任

传统媒介使用频率与青年政府信任存在显著正相关关系。依据以往学者的研究,传统媒介对政府信任具有显著影响,且大多认为电视对政府信任具有负向影响,这与本文的研究结论存在差异。研究对象的独特性和时代环境的变迁,可能是导致这一差异的主要原因。从研究对象看,西方学者提出“媒体抑郁论”主要是基于对20世纪末本国居民媒介使用情况的研究,而本文的研究对象为21世纪的中国青年。此外,在中国,“把关人”在电视、报纸、杂志等传统媒介中发挥着重要作用,政府、企业对传统媒介有着较强的控制力,传统媒介的信息内容以正面导向为主,有关政府的负面报道相对较少,故对青年政府信任具有显著正向影响。从时代环境看,在互联网快速发展、高度普及的今天,传统媒介已非青年群体接收信息的主要途径,特别是随着移动互联网终端的高速发展,青年群体在传统媒介上花费的时间越来越少。基于此,本文认为普特南所提出的电视媒体占据大部分个人时间,导致参与公共事务时间减少,社会信任度降低的结论并不适用于当代中国青年群体。

新媒介使用与政府信任存在显著负相关关系。青年群体对政府的信任不仅基于对政府绩效的理性判断,也基于对政府形象的感性认知。随着互联网特别是移动互联网的快速普及,新媒介不仅成为青年群体获取信息的主要渠道,也成为其发表言论、表达个人观点的重要平台,对青年群体的政府信任产生了重大影响。与传统媒介相比,负面新闻在新媒介上更易传播,进而导致青年政府信任度下降。具体表现为:一方面,在新闻信息的产生过程中,为吸引眼球和增加关注度,新闻报道往往倾向于关注贪污腐败、收受贿赂、以权谋私等负面政府新闻,导致负面政府新闻不仅高频出现,还传播更快、更广;另一方面,与传统媒介的单向新闻传播途径(媒体人—把关人—受众)不同,在新媒介中,媒体人和受众均能随时随地及时上传各类新闻信息,且缺乏像传统媒介那样严格的“把关人”环节,这在极大便利民众自由表达意见的同时,也容易导致谣言泛滥{22}。总之,在新媒介平台上,各类新闻报道能更快、更广地传播,每个人随时随地都可能成为新闻制造者与传播者,官方难以对新闻的真假进行及时判断与控制。而人们对负面消息的好奇心远远强于正面消息,负面刺激在大脑中留下的痕迹也更深,因此负面印象比正面印象更容易在大脑中形成{23}。面对大量不知真假的负面消息,政府部门的权威性、公信力易受到冲击与挑战。这种新媒介特性与新闻特性的结合,极易导致青年群体形成对政府部门的消极刻板印象,在双方的互动过程中先设性地产生归因偏差的倾向。故使用互联网频率越高的青年,受到互联网负面消息的影响越深,越容易在潜移默化中对政府形成消极刻板印象,进而基于感性认知认为政府部门不可信。

(二)新媒介评价与青年政府信任

不同媒介对政府信任的影响固然与媒介本身的特质相关,但更与青年对媒介的评价息息相关。本文把青年对新媒介的评价划分为三个方面:对互联网的信任、对互联网民意表达功能的认可度、对互联网监督政府功能的认可度。数据分析结果显示,青年对互联网的信任与对政府的信任无显著相关性。可能的解释为,青年对互联网的信任是相对于传统媒介、基于自身经验的一种判断。有的青年认为新媒介比传统媒介更为可信,因为新媒介的透明度更高,新闻无需经过层层审批,可第一时间把“真相”呈现在受众面前。也有青年认为新媒介不如传统媒介真实可靠,因为新媒介缺少严格的“把关人”环节,无论什么人,不管事情是真是假,都可以发表自己的意见和看法,导致新媒介上信息纷繁复杂、真假难辨,绝大部分人根本无法凭借自身已有的知识作出准确的判断。基于此,本文认为互联网使用虽然在潜移默化中影响青年的政府信任程度,但并未显著影响青年对互联网的信任评价,故互联网信任对青年政府信任的影响无法得到证实。

互联网民意表达功能认可度与政府信任呈显著负相关关系。这表明,在青年群体中,越认可互联网的民意表达功能,其政府信任度越低。出现这种情况的原因可能为:活跃于互联网上的青年群体,对互联网民意表达功能的认可度高,意味着对其他民意表达渠道的不认可,尤其是对官方提供的民意表达渠道不认可,故而倾向于采取非制度化的方式进行利益抗争{24}。在中国,基层民众的利益表达机制还存在诸多不足之处,许多民众难以通过官方渠道主张自己的利益,转而通过各种新媒介表达诉求,这种方法反而能借助社会舆论引起政府部门的重视。这也是导致青年群体对政府的信任度较低的一个重要原因{25}。

互联网监督政府功能认可度与政府信任呈显著正相关关系。这表明,青年越认同互联网有效地监督了政府部门,对政府的信任度也就越高。互联网具有监督政府的功能,民众虽然没有通过官方途径表达利益诉求,但在互联网上的利益诉求同样能被政府部门所关注,遇到问题同样能得到有效解决。通过互联网这一中介桥梁实现民众对政府部门的监督,有利于促使青年对政府部门产生正向感知,进而提升对政府的信任度。此外,各类互联网平台的兴起,倒逼各级政府部门加速信息的公开化和透明化进程,使得越来越多的普通民众不仅能够通过官方互联网了解更加详细的政府工作内容,更能够通过官方互联网办理各类事务和解决实际问题。这显著拉近了民众与政府部门之间的距离,也显著改善了政府部门在青年心目中的形象,进而提升了青年的政府信任度。

总体而言,政府绩效依旧是影响政府信任的关键因素,但媒介尤其是新媒介的影响也不容忽视。媒介的发展正在影响甚至塑造着人们的态度和行为,大众媒介正在逐步充当各种信任关系的中介人。影响青年群体政府信任的因素并非媒介本身,而是媒介所传播的信息内容以及对媒介的评价与认可。媒介内容会在潜移默化中影响青年价值观的形成,对媒介的认可会影响青年对政府的认知与判断。互联网作为迅速发展的信息传播媒介,被广大青年高频率使用,其对青年政府信任的影响显得尤为关键。互联网是一把双刃剑,互联网使用虽对政府信任具有负面影响,但其同时具有改善政府信任的功能,关注互联网评价对政府信任的影响更为重要。互联网承担着表达民意、监督政府的重要职能,因此畅通、完善网络民意表达渠道,不断规范互联网监督政府的功能,对青年在互联网上发表的意见给予积极回应,通过互联网形成与青年群体之间的良性互动,对改善青年对政府的信任具有重大意义。

注释:

① F. Fukuyama, Trust: Social Virtue and the Creation of Prosperity, The Free Press, 1995.

② 翟学伟:《信任的本质及其文化》,《社会》2014年第1期。

③ 马得勇:《政治信任及其起源——对亚洲8个国家和地区的比较研究》,《经济社会体制比较》2007年第5期。

④ T. Shi, Cultural Values and Political Trust: A Comparison of the People’s Republic of China and Taiwan, Comparative Politics, 2001, 33(4), pp.79-86.

⑤ 张海良、许伟:《人际信任、社会公平与政府信任的关系研究——基于数据CGSS2010的实证分析》, 《理论与改革》2015年第1期;高学德、翟学伟:《政府信任的城乡比较》,《社会学研究》2013年第2期。

⑥ R. D. Putnam, R. Leonardi, R. Y. Nanetti, Making Democracy Work, Princeton University Press, 1994.

⑦ K. Newton, Trust, Social Capital, Civil Society and Democracy, International Political Science Review, 2001, 22(2), pp.210-214.

⑧ P. Stoneman, This Thing Called Trust, Palgrave Macmillan, 2008.

⑨ 胡荣、胡康、温莹莹:《社会资本、政府绩效与城市居民对政府的信任》,《社会学研究》2011年第1期;孟天广、杨明:《转型期中国县级政府的客观治理绩效与政治信任——从“经济增长合法性”到“公共产品合法性”》,《经济社会体制比较》2012年第4期。

⑩ M. Robinson, K. Appel, Network News Coverage of Co-ngress, Political Science Quarterly, 1979, 94(3), pp.407-418.

{11} R. Putnam, Tuning in, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America, PS: Political Science &

Politics, 1995, 28(4), pp.664-683.

{12} L. Becker, D. Whitney, Effects of Media Dependencies:Audience Assessment of Government, Communication Research, 1980, 7(1), pp.95-120.

{13} 埃里克·尤斯拉納:《信任的道德基础》,张敦敏译,中国社会科学出版社2006年版。

{14} P. Moy, D. A. Scheufele, Media Effects on Political and Social Trust, Journalism & Mass Communication Quarterly, 2000, 77(4), pp.744-759.

{15} P. Norris, Does Television Erode Social Capital? A Reply to Putnam, PS: Political Science & Politics, 1996, 29(3), pp.474-480.

{16} R. Kraut, M. Patterson, V. Lundmark et al., Internet Paradox: A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological Well-Being?, American Psychologist, 1998, 53(9), pp.1017-1031.

{17} 卢春天、权小娟:《媒介使用对政府信任的影响——基于CGSS2010数据的实证研究》,《国际新闻界》2015年第5期;王正祥:《传媒对大学生政治信任和社会信任的影响研究》,《青年研究》2009年第2期。

{18} 苏振华、黄外斌:《互联网使用对政治信任与价值观的影响:基于CGSS数据的实证研究》,《经济社会体制比较》2015年第5期。

{19} 张明新、刘伟:《互联网的政治性使用与我国公众的政治信任——一项经验性研究》,《公共管理学报》2014年第1期。

{20} 姚君喜:《媒介使用、媒介依赖对信任评价的影响——基于不同媒介的比较研究》,《当代传播》2014年第2期。

{21} 周淞铖:《媒介使用、电视信任与人际信任——基于倾向值匹配分析法》,《中国网络传播研究》(集刊)2014年。

{22} 张爱军、李文娟:《“无根之根”:网络政治社会的变异与矫治》,《河南师范大学学报》(哲学社会科学版)2018年第2期。

{23} R. F. Baumeister, E. Bratslavsky, C. Finkenauer et al., Bad is Stronger than Good, Review of General Psychlogy, 2001, 5(4), pp.477-509.

{24} 陈安繁、张慧、方爱华:《政治效能感、媒介使用和利益抗争方式——基于2010年中国综合社会调查(CGSS)的研究》,《新闻界》2015年第22期。

{25} 胡荣:《农民上访与政治信任的流失》,《社会学研究》2007年第3期。

作者简介:朱博文,湖南师范大学公共管理学院讲师,湖南长沙,410081;许伟,湖北省社会科学院社会学研究所助理研究员,湖北武汉,430077。

(责任编辑 刘龙伏)