创新信息技术与课堂教学深度融合例谈

2019-09-10李玲

李玲

摘要:在信息时代,我们语文教师应坚守“语文本真”的底线,与时俱进,将信息技术引入课堂内外,为语文教学所用,从而大大提高教学效果。为此,教师从深度、广度和效度上分享了创新信息技术与课堂教学进行深度融合的经验。

关键词:信息技术;课堂教学;深度融合;深度;广度;效度

信息技术日新月异的发展如历史的滚滚洪流,势不可当。作为老师,面对这种现状,该做出何种反应?是“躲进小楼成一统,管它春夏与秋冬”,还是顺应时代,将新的信息技术引入课堂,与课堂教学有机融合,为教学所用呢?我选择了后者,而且我发现,将信息技术为语文课堂教学所用,能很好地调动学生学习语文的兴趣,解决教学中的难题,并对引领学生正确的上网行为会有意想不到的收获。

一、把握语文的本真

我的师父吉春亚老师认为,语文的“本”指:

1.教育之“本源”——我们是老师,为人师者,首先应以育人为本。语文教师的育人任务应该根植于博大精深、源远流长的中国传统文化,通过对语言文字的教学,培养学生运用祖国语言文字表达审美体验、表现美好事物的能力,展现和创造自己心中的美好形象。

2.语文学科之本体——语文课不同于思品课,常识课有别于其他学科。语文课上,我们需关注学生言语的生成——口头表达能力和书面表达能力的提升。

3.儿童学习之本位——学生是学习的主体,学生的需求、学习的疑难是教师主要考虑的方面。在语文教学中,教师应给学生提供足够的运用语言的机会,有意识地控制自己滔滔不绝讲解的冲动。

语文的“真”指的是:

1.规律之真——遵循学生学习、发展的规律,顺学而导,循序渐进。

2.教学之真——课堂是真实的呈现,学生是真实的参与。

3.发展之真——课堂上学生的思维能得到发展,能力能得到提升,或能为学生将来的会学指明行之有效的具体方法。

课堂上,教师把握了语文的本真,就像抓住了大树的根,把握了语文的魂,再融入信息技术,就如给语文课堂教学添枝加叶,就如给语文课堂画龙点睛,这样的语文课堂才更富有活力和生机。

二、高度融合的具体措施

先说说这个“融”字。“融”字分为左右两部分,在窦文宇、窦勇主编的《汉字字源》一书中有这样的解释:左边的“鬲”字表煮饭用的锅,右边的“虫”字表示把各种虫子放在锅里一起煮。虫子变形,失去原来的样子,由此产生融化的意思,引申为了无痕迹的化合、转化。

从信息技术和语文课堂的关系来看,信息技术像是一口锅,而语文课堂就是这融入锅中的虫子,利用信息技术这个工具,悄无声息地将语文课堂中需要学生掌握的知识点、思维的训练点、能力的提升点融合在一起,服务于学生,服务于课堂。

一般的融合,老师们都做到了,如上课使用课件、插入音乐等。但是如何进行高度融合呢?这就需要在融合的深度、广度和效度上下功夫。

(一)融合的深度——融形象于课件中,巧妙突破重难点

信息技术的使用要能突出教学的重点,突破教学的难点,用得恰到好处,帮助学生提高学习的效果。

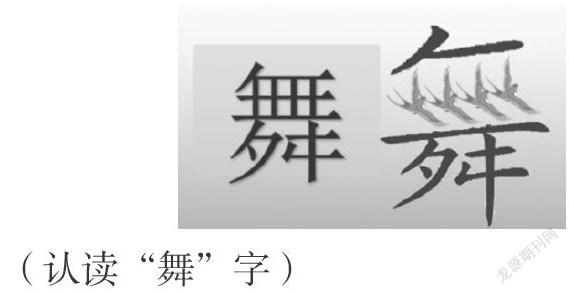

1.复杂汉字的教学。如莺歌燕舞的“舞”中间四竖,“4”是一个盲区,因此一年级的孩子们在认识它时,容易丢了一竖。针对这样的认知特点,在易错处吉老师是这样做的:

师:燕子飞来了,你们做一做燕子飞来的动作。(学生做动作)燕子飞的动作就像跳舞,这就叫燕舞。“舞”的中间多像四只燕子排着队准备跳舞啊!

(认读“舞”字)

通过课件的展示,孩子们一下子记住了这个“舞”中间是四只燕子——四竖。形象画面的出现,遵循了学生形象思维优于抽象思维的规律,帮助学生走出了“4”这个认知的盲区,突破了学习的难点。

2.陌生词语的教学。如《纪昌学射》一文中提到梭子、虱子、织布机这些离这个时代久远的物品。由于受年纪小、抽象思维能力差、见识不广等因素的影响,学生对这些词语是很陌生的。如果没有图片和网络,如果不走进博物馆,学生对这些陌生词语的理解就只能靠想象了。图片的出现能帮助孩子们理解词语,引起他们对文本的兴趣。

3.难句的理解。如《鸟的天堂》中有这样一段描写:“真是一株大树,枝干的数目不可计数。枝上又生根,有许多根直垂到地上,伸进泥土里。一部分树枝垂到水面,从远处看,就像一株大树卧在水面上。”这株大树究竟大到什么程度,枝干“不可计数”是什么样子?枝上生根,根直垂到地下,伸进泥土里,到底是一种怎样的模样?要理解这句话,让学生凭空想象还是很有难度的。相应的图片或者视频,将生动形象的画面直观地展示在孩子面前,這对他们理解字义、词义、句意起着很关键的作用。

4.言语的生成。如部编版二年级下册《小毛虫》一课,以孩子们现有的认知水平,要理解“万事万物都有自己的规律”一句多难哪!吉老师在教学时,先播放了一段毛毛虫作茧自缚、破茧成蝶的视频,让孩子们了解小毛虫的变化;再出示一张示意图,让孩子们借助图中提示说出小毛虫经历了哪些变化,再用课文中的词语讲述。教师出示的示意图不仅帮助学生理解了“万事万物都有自己的规律”这句话的含义,还帮助学生进行了言语的训练,积累了书中的语言。

荀子说:“不闻不若闻之,闻之不若见之。”借助信息技术,化抽象的文字为具体形象,把文中所状之物、所写之景展现在孩子面前,这样,孩子们难以掌握的知识掌握了,难以理解的形象见到了,既获得了审美享受,又对抽象文字有了深入的理解,并为学习课文的写作方法打下了基础。这就是信息技术与语文课堂融合的深度。

(二)融合的广度——融多种手段于课堂外,巩固学习效果

吉老师借助微信群带领全国弟子每天学习《道德经》《易经》,以期提高弟子们的文化底蕴。弟子们也经常在UMU仁知平台学习吉老师的教育智慧、教学方法。这种创新的学习方式,就是信息技术与语文融合的广度的体现。在我们的语文课堂上,融合的广度又有哪些体现呢?我认为,我们的思路要打开,不仅要在语文课堂上使用信息技术,还应建立大语文观,让孩子们在课前、课后都能受益于信息技术。

1.课前预习。

(1)融收集资料于网络。如孩子们在学习《青藏铁路》一课时,上网了解相关的知识,了解修筑青藏铁路的原因是为了改变青藏高原交通闭塞、物流不畅、经济落后的现状,他们对于理解课文内容及援藏工作人员克服困难的决心、信心和毅力会有更深一步的感悟,进而对援藏工作者的高尚情操和伟大人格产生敬佩之情。

(2)融朗读检测于“微掌”。以前布置学生预习,他们从不把它当作作业,想做就做,不想做就不做,等到了学校你发现他没做,也拿他没办法。出现这种情况是因为老师缺乏检测督促的工具。现在我布置孩子们预习课文,就有办法了。我在“微课掌上通”上建了一个群,让孩子们把自己读得最好的一个自然段发到“微课掌上通”,我随机进行抽查。“微信群”也可以这样操作。

(3)融预习巩固于音频。一年级学生不能留有书面作业,可每天要接触大量的生字,回生率很高,怎么解决这个难题呢?有位一年级教师就将一册书中所有的课文内容、生字笔顺录成音频,发给家长。预习时,让孩子们在家跟着老师读课文,书空生字,学完课文后再用音频巩固。结果班上的孩子生字学得非常扎实,笔顺没有写错的。

2.课后拓展。

(1)融阅读打卡于微信订阅号。我认为,课外阅读最重要的是营造读书的氛围,让孩子发自内心地喜欢阅读才是正道。因此,我做得最多的是捕捉阅读的身影,将学生的美照上传到QQ群相册,期望达到引领示范的功效。可是也总有些孩子就是不读,为此,略带强制性地让他们读书打卡,会收到良好的效果。怎样打卡呢?我在微信中关注订阅号“优秀教师之家”,它的右下角有一个“阅读助手”,由此进入“语文教师手机版”,就能进入我班查阅孩子们的课外阅读打卡情况。教师通过这个订阅号既可检查孩子读了什么书、读了多长时间,还可以看到孩子们看书后的感受。教师再根据学生阅读的情况在班上进行表扬,激发孩子们的阅读兴趣。

(2)融习作展评于微信公众号。“说起习作教学,总听到老师们如此感慨:每次挖空心思布置一个作文题,费尽心力地指导,学生却总是敷衍了事;面对这样的习作,老师还得花费大量的时间和精力字斟句酌地精批细改。可是,对老师的辛勤付出,多数学生并不领情,他们往往只看看分数就把作文本塞入课桌了事。下一次习作,学生依然敷衍了事,老师依然身心疲惫地批改,循环往复。结果呢,收效甚微。于是,小学习作教学就在这样疲惫的反复里惨淡,黯然。”彭才华老师的这段话道出了大部分语文教师的无奈。

为了改变这种局面,我有意识地唤醒学生的发表意识和读者意识。我将每单元优秀习作的名单公布在微信群,让家长督促孩子将优秀习作打成电子文档,发在QQ群里。然后,我将它们综合在一起,进行编辑,发在我的微信公众号。孩子们回家阅读发表的习作,写学习收获。孩子们看到自己的习作得到了发表,听到来自家长和同学的赞美,习作的热情高涨。

为了保障每次习作的质量,我前期的指导也花了不少心思。每次接触一个新的单元,我会把该单元的习作要求尽量融入到每一课的教学目标中进行训练,将难点分散,一一突破。我把自己的做法进行总结,写在每一单元优秀习作的前言里,为以后的教学提供借鉴。我利用微信公众号这个平台发表学生的习作,已经坚持了近两年的时间,感觉师生都受益了。从这个学期开始,我把日记也融入了进来,旨在提高孩子们写日记的兴趣和水平。

(3)融活动展示于美篇。对于孩子们的语文综合性学习活动展示、读书分享会等实践性很强的活动,教师应用视频记录孩子们成长的脚印,这对培養孩子们的自信心又有助益。在有限的上网时间内,学生还得留些时间来阅读打卡,来发语音,来阅读优秀习作并点评,来读美篇,这对他们正确上网也是一种引领。

(三)融合的效度

融合的效度主要指运用信息技术节省了时间,提高了教学效率。教师在课堂上如果能运用恰当,这种效度是不言而喻的。如“Link” (希沃授课助手)这款软件,在电脑和手机安装后,可以用手机拍照并同步到投影仪上。如果学生在写话时运用这款软件,教师马上就可以进行现场指导:孩子的用词是否合适,标点是否恰当,符不符合写话要求等都一目了然,从而大大缩短了批改、反馈的时间。现在很多软件还具备同屏、多屏功能,能将手机的视频、音乐同步到投影仪,使用起来非常方便快捷。

信息技术还会不断地创新,发展。作为教师,我们当与时俱进,正确运用信息技术,扬长避短,让它在语文课堂教学中发挥最大的效益。

(本文系“‘论坛杯2019小学语文课堂教学展评暨全国语文名师工作室论坛活动”特邀名师文章)

(责任编辑:韩晓洁)