基于双因施教理念的应用型本科人才分类培养的探索

2019-09-10袁惠新杨敏袁方洋佘子骞

袁惠新 杨敏 袁方洋 佘子骞

摘 要:随着社会不断发展,应用型本科应运而生传统因材施教和个性化培养的教育模式开始受到越来越多的挑战。面对这一困境,探索因材施教和因需施教相结合的双因施教理念是探索新形势下应用型本科人才分类培养的可行之策。本文基于高校的功能、新工科理念及华盛顿协议的需求导向原則,考虑到社会需求和学生特质的现状,以机电类专业为例,立足社会需求设计了11类应用型人才的知识结构和能力结构,为新工科应用型本科人才的培养提供参考。

关键词:双因施教;因需施教;个性化分类培养;应用型本科人才

中图分类号:G420 文献标识码:A 文章编号:1005-1422(2019)10-0102-05

我国高等学校有研究型、应用型等不同的办学层次,相应地有不同的培养层次定位。然而,在不同层次的高校中,同一个专业在人才培养目标和评价标准等方面存在不同程度的同质化现象,忽视社会对人才的不同的需求和学生在情感和能力上的个性差异,满足不了社会多样化的需求。在这种传统的培养模式下,学生不清楚自己的学习目的或发展目标,导致学习动力不足,这严重地影响了教学的有效性。有学者认为,在新形势下,传统的教育已经越来越难以适应受教育者的教育需求了[1]。

教育部高等教育司于2018年1月推出了《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》(以下简称《标准》),明确规定了各专业类所有专业应该达到的质量标准。虽然《标准》没有细分不同办学层次的专业质量标准,但在前言中明确指出,“要促进人才培养高质量多样化”。针对这个要求,文章在分析传统因材施教和个性化培养困惑的基础上,基于高校的功能、新工科理念及华盛顿协议的需求导向原则,分析了因需施教的现状,阐述了因需施教应有的理念和应用型高校实施因需施教的必要性,进一步提出了因材施教和因需施教相结合的双因施教理念,并介绍了所在高校应用型人才多元化分类培养的做法。

一、因材施教的现实困境

在春秋时期,思想家、教育家孔子开创了私人讲学的先河。考虑到学生具有不同的特质、能力与喜好,孔子主张实施个性化教育。到南宋时期,思想家、哲学家、教育家和文学家朱熹提出了因材施教原则。在当今的信息社会中,学生眼界宽阔,思想活跃,几乎每人都有不同的特质和不同的想法,而这意味着更应该实施因材施教。然而,区别于千年前大多是社会科学教育,现在的自然科学教育,特别是工科教育,需要更多的实践条件。此外,由于扩招,现在我国的生师比远高于过去,也远高于西方国家,这使得我国高校的生均教育资源欠缺。在这种情况下,因材施教、个性化培养往往落不到实处。

二、因需施教的理念、现状和实施的必要性

长期以来,人们一直在探索更为高效的高等教育。一些教育工作者在他们的教学实践中探索了因需施教。张琼等[2]认为,从生成论教学哲学的立场来看,因需施教与因材施教都强调根据学生的个体爱好和需要进行教育,重视每个学生的非理性因素,注重满足每个学生的需要、兴趣,让其获得幸福感和实现精神自由。因材施教原则的主要贡献在于提醒施教主体在施教过程中要注重差异。袁贵礼针对考研学生和不考研学生对思想政治理论课的不同需求,实施“按需分班”的分类教学模式。李旭山[3]根据学生的知识、能力需求,组织语文教学。章丽萍[4]根据不同专业及层次的学生,制定不同的教学目标,实施因需施教,取得比传统教学模式更好的临床教学效果。何丽君,何丽霞和唐玉光[5]等,提出基于学生的学习需求——思维力的提升、学习兴趣的满足和师生间的信任和尊重,来确定有效的教学目标。田丽等[6]根据研究型人才和应用型人才的不同需求,实施大学英语的分类教学。肖勇[7]提出了师资、教材和教法必须满足和确保学生教育需求的“三元一体”按需施教的教育观。

这几位作者根据施教对象的个体爱好、知识和能力的需求,不同范围或不同程度地实施因需施教,取得了一定的效果。然而,这个年龄段的学生处于成长过程中,其个体爱好和需要与社会需求可能不相符合。因此,学生知识和能力的需求应该从社会需求来全面考虑。贾万刚[8]认为,“因需施教是指施教的主体(包括教育行政部门管理部门以及教育工作者等)结合自身条件,以受教育者及其相关利益者(包括家长、用人单位等)的合理需求为旨归,并为之提供相应的教育,使之获得最佳发展。”他从比较宏观的角度提出了因需施教。

西湖大学校长施一公先生提出,不同的办学层次应该满足不同的社会需求。研究型大学培养研发人才(深层次的创新),应用型本科学校培养设计人才(浅层次的创新),专科学校培养螺丝钉。对于研究型大学,其人才培养的社会需求有其不可预测性,因此,对于研究型大学里的学生而言,学不以致用,或确切地讲,学不以致现用。学生应该打好扎实的理论基础,以备前瞻性、深层次的创新。而对于应用型大学,其人才培养的社会需求是存在的或具有可预测性,应该以应用为导向,利用已有的理论开发技术、产品或利用已有的技术或设备为生产服务。华盛顿协议(Washington Accord)的需求导向原则就是考虑社会需求。宏观上,学校是人才培养的基本组织单位,其办学定位、专业设置等要考虑社会需求。微观上,专业是人才培养的基本单元,其课程及课程内容设置都要满足社会对不同知识、能力结构人才的需求。这才是因需施教的理念。因此,对于机电类应用型人才培养而言,培养过程应该满足社会对人才在发现、发明、创新、设计、技术的使用、设备的操作、维护等方面的知识、能力结构及层次等方面不同的需求。微观上,个人的需求或个人发展的需求,包括家庭发展的需求,也要考虑或结合社会的需求。再者,对于课程内容的设置,也应本着因需施教的原则设置,有的内容只要知其然,而不必知其所以然,如跨专业或跨学科课程的内容,应基于因需施教的原则来决定课程内容的宽窄与深浅。例如,对于机械类人才,电器、控制等电类课程的内容可能只要让学生了解其种类、特性及应用等,只要会选用即可,不必掌握其结构原理等。

社会需求在不同的地区可能有不同的需求,同时,社会是发展的,需求也会随之变化的。因此,社会需求因地、因时而变。第一次工业革命,手工劳动被机器代替,即机械化;第二次工业革命,机械化进步为电气化或自动化;第三次工业革命,自动化进步为信息化;眼下的第四次工业革命,信息化将进步为智能化,机器操作工正逐渐被智能化生产线或智能化工厂或无人工厂代替。智能化的发展,必将导致产业结构、生产结构、雇员数量与结构等方面的变化,导致企业的技术性倒闭和员工的技术性失业,同时,会产生更多的新行业(如工业服务商等)、新岗位。因此,当今社会飞速发展,日新月异,我们更应该实施因需施教。

应用型人才的培养,既要满足个人的需求也要满足社会需求,脱离了“应用”,即脱离了社会。因此,在我国本科教育大众化背景下,特别是对于应用型本科人才培养而言,不管是宏观上,还是微观上,都应该考虑因需施教,将社会的需求变为学生的需求,从而学生将自身的需求转变为学习的动力。

三、双因施教的理念与实施

因材施教的理念是要关注学生个体的特质,因需施教理念是考虑社会需求。西方的现代人才培养理念强调个人与社会的统一。个性化培养模式如果脱离社会需求,不能很好地结合社会和产业发展变化所面临的新形势,将新理论、新实践及时引入培养过程,就不能制订出符合社会需要、切实可行的个性化培养方案,而这会使得人才的个性化培养成了无本之木。因此,应用型本科人才培养,应该基于社会需求,考虑学生特质,实施因材施教和因需施教相结合的人才培养模式。这就是双因施教的理念,更符合新工科教育的需求。

近年来,我国越来越重视高等教育,在不同的文件中提出个性化培养的要求。早在1990年发布的《关于深化改革高等理科教育的意见》中就规定了,要按照不同培养目标采取加强基础、重视应用、分类培养的原则。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中又提出,教育要树立人人成才的观念,要面向全体学生,促进学生成长成才,树立多样化人才观念,尊重个人选择,鼓励个性发展,不拘一格培养人才。一些不同层次的高校也提出了分类培养,但往往仅限于研究型、应用型的分类型培养。另外,不同层次的高校应该有不同的培养分类。然而,大部分高校,特别是应用型高校,没有根据社会需求和学生特质细化分类培养,从而影响分类培养的实施。

个性化培养新工科人才的要求,真正实施起来并不容易。这是因为学生具有不同的特质,百人百心,在眼下这么高的生师比情况下,学校受限于人力、物力条件,不可能为每个学生单独制定培养方案,单独开课。针对这个问题,作者组织机电类专业教师深入企业进行了调研,同时,分析了互联网、人工智能时代社会对机电类专业人才的实际需求,归纳出了电类专业11类符合教育部要求的新工科人才类别,并组织、引导学生选择适合自己的类别。以下是机电专业11类应用型人才及其岗位:

1.研发人才:包括考研升学和研发工程师等;

2.3D人才:掌握计算机3D造型技术,包括逆向设计、3D打印、结构设计师、模具设计、工装夹具设计、刃具量具设计工程师等;

3.技术管理人才:工艺工程师、项目经理、技术总监、总工程师;

4.设备管理人才:设备维护管理工程师、设备维修工程师;

5.质量管理人才:质量工程师、体系审核工程师、质量标准培训师、体系咨询师;

6.生产管理人才:班组长、车间主任、生产部长、厂长、总经理;

7.技术营销人才:销售经理、市场经理、市场专员、售前售后技术工程师、客服经理;

8.创业人才:自主创业;

9.国际化技术人才:留学深造、技术交换生、国际营销、海外就业等;

10.专利事务人才:当下,我国创新能力不足,这与知识产权保护不力不无关系;一方面,专利代理人水平参差不齐,低水平代理,骚扰电话不绝;另一方面,法律人士往往只懂法律不懂技术,知识产权维权艰难。我国早在2014年8月31日十二届全国人大常委会第十次会议上就通过《关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定》,但由于缺乏相应的人才,进展缓慢;

11.教育、培训人才:技术培训老师、中小学科普。我国创新能力不足,与科普不力也有关(科协也去做招商引资了),致使国民的科学素养低。

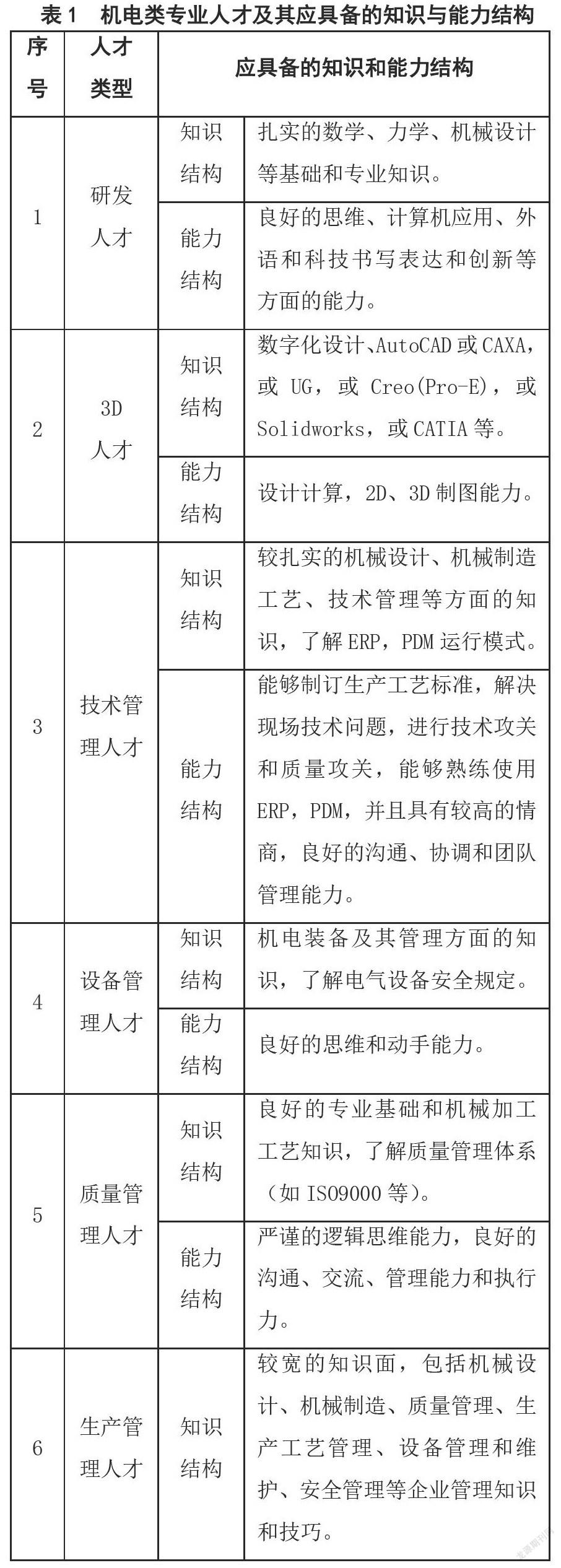

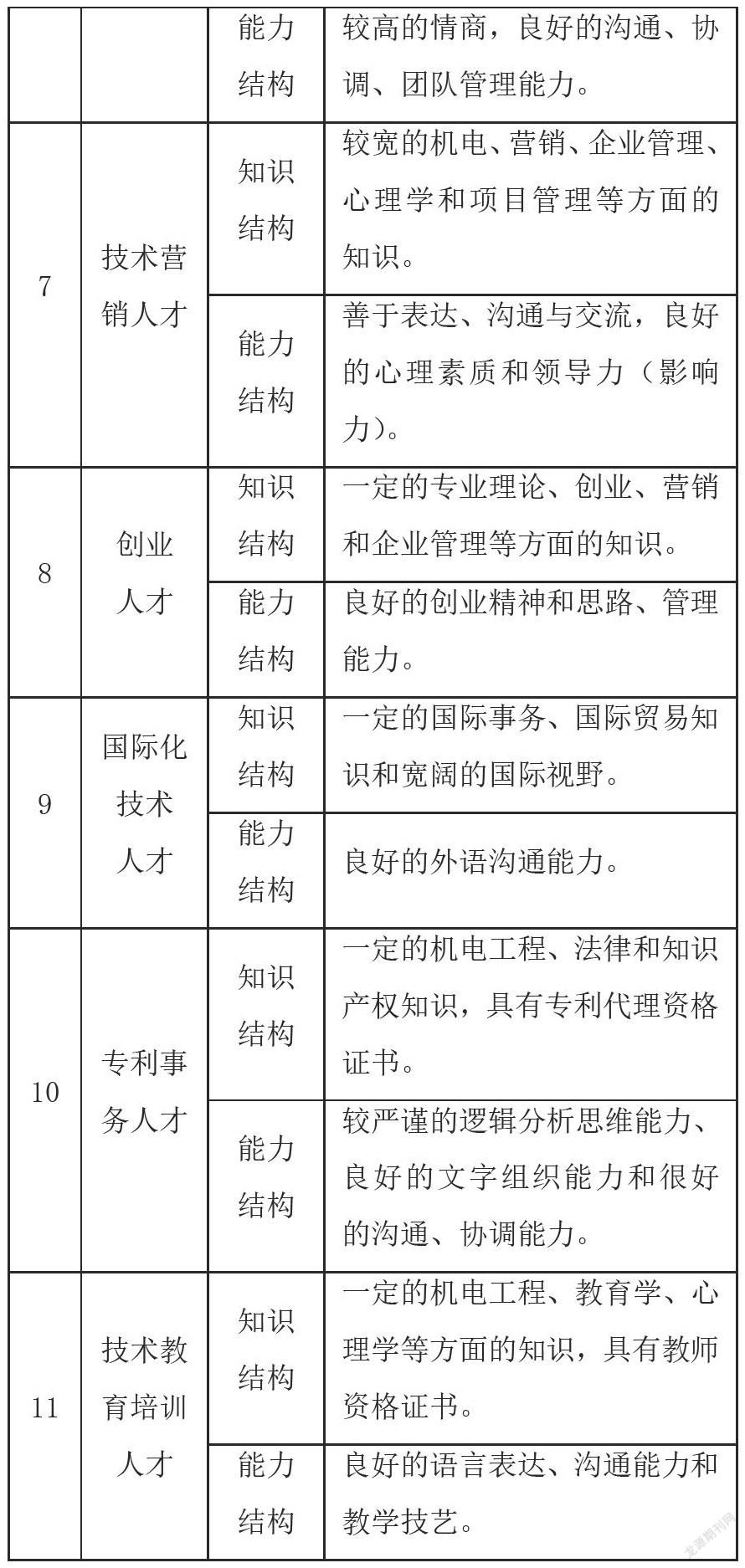

如表1所示,文章总结了机电类专业11类应用型人才应具备的知识与能力结构。

应用型人才是面向行业或产业,甚至是面向产品的。行业或产业,甚至产品对知识的需求往往是跨专业甚至是跨学科的。例如,机器人工程专业和智能制造工程专业涉及到机械类、电气类、自动化类和计算机类等专业或学科。因此,在制定应用型人才培养方案时,要考虑课程设置的跨专业甚至跨学科性。例如,研究型人才,除了必修一般的高等数学外,还可选修更深的高等数学;3D数据人才,除了必修工程制图外,还可选修Creo(Pro-E)、UG或CATIA等课程;对于生产管理人才,可以选修企业管理、现代管理软件等课程;技术营销人才,可以选修心理学、营销学等课程,听取市场营销讲座等;创业人才,选修企业管理等课程,听取创业等讲座等;国际化技术人才选修国际贸易等课程,自学国际法等;专利事务人才(或知识产权律师),选修法律等课程,考取专利代理证书等。

这个基于双因施教理念的分类培养方案已在笔者所在学校实施,学生选择的各类人才分布如图1所示。双因施教,分类培养方案的施行深受学生和家长的欢迎,一方面使学生的职业或学业规划落到实处,学生工作有了更好的抓手,另一方面,充分调动了学生学习的主观能动性,学生学习目标明确,学风明显好转。约25%的学生有UG、ProE或AUTOCAD证书,全国3D大赛几乎每年都能得到省赛特等奖和国赛特等奖或一等奖,机器人大赛省赛一等奖、国赛一等奖或二等奖,还有学生考得律师资格证,考研升学率从2%提高到7%。

四、结语

社会不仅需要不同专业的人才,而且还需要不同层次和不同类型的人才。不同于研究型高校,应用型高校应根据社会需求,结合学生特质,实施双因施教,多元化分类培养社会需要的应用型本科人才。根据双因施教理念,应用型高校应该根据社会需求制定办学目标和专业设置,专业应该根据社会需求设置课程体系和课程内容。社会需求因地、因时而异,因此,应用型高校的办学定位、专业设置等应该因地区而异、因时间而变。因需施教与因材施教是不矛盾的。双因施教理念下的分类培养可促进因材施教,或者说,双因施教的实施是个性化人才分类培养的有效途径。

参考文献:

[1]吴施楠.因需施教:大学经济学教学的挑战[J].现代营销(学苑版),2012(11).

[2]张琼,张广君.“因材施教”发展性概念的解读与批判——兼及基于生成论教学哲学立场的本体辩护[J].高等教育研究,2013,34(08).

[3]袁贵礼.高校思想政治理论课“因需施教”刍议——基于“按需分班”分类教学模式的实践探索[J].大学(研究版),2016(02).

[4]李旭山.呼唤因需施教的课改革命[J].新課程研究(上旬刊),2015(03).

[5]章丽萍.因需施教在心内科临床带教中的观察体会[J].成都中医药大学学报(教育科学版),2014,16(01).

[6]何丽君,何丽霞,唐玉光.基于学生需求的高校有效教学目标研究[J].江苏高教,2006(05).

[7]田丽,唐晓东.因需施教,分类教学——对大学英语教学新模式的探索[J].长沙铁道学院学报(社会科学版),2011,12(02).

[8]肖勇.“三元一体”按需施教教育观的理论构建与实践探索[J].继续教育研究,2012(12).

[9]贾万刚.从“因材施教”到“因需施教”——关于“教育”一题的若干思考[J].现代教育科学,2010(11).

责任编辑 韩谦