“知—行”合一视角下的乡村振兴规划反思与探索

2019-09-10闫琳

摘要:我国乡村社会的发展,体现了上千年农耕文明文化之根与最宏大快速城镇化进程之间的冲突与博弈。随着乡村振兴成为我国最重要的国家战略之一,我国乡村空间正在经历一场颠覆性的变革。乡村振兴的未来必然是时代发展特征、人们认知变化与社会发展期望相融合的结果。在当前城乡融合的大背景下,深度认知乡村的复杂性与变化性,并与实践及行动相结合,探索“知—行”合一的乡村振兴发展方向与规划路径,是本文研究的核心目的。笔者结合十余年乡村研究和规划工作实践,从“知”的方面,深化认识我国乡村地区的独特乡土基因和随时代而变化的发展趋势;从“行”的方面,反思以往乡村规划与建设中的问题与原因;最后从四个方面探讨性提出了未来“知—行”合一的乡村振兴规划方向,力图能为当前乡村振兴发展提供若干思路。

关键词:乡村振兴;乡土基因;城乡融合;“知—行”合一

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.11.012 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2019)11-0074-08 文献标识码:A

Research on the Rural Revitalization Planning in the Perspective of the Integration of Knowledge and Practice

YAN Lin

[Abstract] The process of Chinas rural development is the reflection of the conflicts and balances between the thousands of years of agricultural civilization and the most magnificent urbanization process in China. Since the Rural Revitalization was confirmed as a National Development Strategy, Chinas rural areas are undergoing a subversive change. The future of rural development will be a combination of the times characteristics, the peoples cognitive change, and the social development expectation. Under the contemporary background of urban-rural integration development, the main purpose of this paper is to deeply understand the complexity and variability of the rural development, and to explore the direction and path for rural revitalization by applying knowledge to planning practice. Based on years of research and rural planning practice, the author tries to formulize the distinctive gene of Chinese rural areas and its characteristic change tendency from the "Knowledge" perspective, and to recognize the mistakes or deviations in the rural planning and construction from the "Practice" perspective. At last, from the Knowledge-Practice integration perspective, the paper tries to propose some suggestions for the rural planning methodology in the future.

[Keywords] rural revitalization; rural gene; urban-rural integration; knowledge-practice integration

引言

十九大提出的“实施乡村振兴战略”,是对我国长期以来乡村发展政策的一次高度总结与提升。“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方針的提出,标志着国家对于三农问题的关注开始转向“综合解决农村的衰落与凋敝、全面实现乡村现代化发展”的综合新目标。可以预见,我国乡村空间即将经历一场颠覆性的变革,迎接重要的发展机遇,同时也面临着新的挑战。

越来越多的人开始投身乡村发展与建设,探索乡村振兴的有效路径;与此同时,更多的人也从以往的工作教训中了解到乡村发展的复杂性。笔者认为,乡村振兴是时代发展特征、人民认知变化与社会发展期望相融合的结果,对我国乡村发展前景的判断,应当放到一个动态的过程中,以空间和时间的叠加去洞悉其变化及其背后的原因。希望从“知”的视角,不断深化理解乡村发展的本质特征与变化趋势,从而构建相应的行为准则;同时从“行”的视角,结合大量的实践不断检验并反思认知的不足与偏差,从而持续完善认知体系的构建,最终探索一条“知—行”合一的乡村振兴发展路径。

1以“知”为始,深入理解我国乡村地区的本质特征

1.1乡村发展的研究概述

作为以农耕文明为根的大国,我国独特的城乡制度结构和城乡发展历程,形成了一个巨大、封闭、稳定且发展缓慢的乡村社会。中国历史上曾出现过多次乡村建设运动①,代表着不同时代乡村建设实践和理论探索,也不乏多次对西方经验的借鉴[1-3]。直到今天,这种借鉴仍在发生②。然而梁漱溟[4]先生曾指出:“西方文化无论多么先进,都不能全盘照搬,如果不从根本上改变中国人的生活习惯和人生态度,只求政治制度民主化,那么很可能会加剧东方文化的矛盾和冲突,而无助于问题的解决”。可见对我国乡村地区的改造是一场综合复杂的过程。

早期对我国乡村的研究大部分集中在人类学、社会学的范畴,在我国农村发展的多个典型阶段和重要转型时期,都有不同的学者进行了理论总结和实践探讨。如费孝通[5]先生的《乡土中国》研究,关注我国村镇地区在城镇化过程中的经济变迁和社会转型时期的多种制度变革所引发的现象,奠定了我国乡村社会学的研究方法和理论基础;三农专家陆学艺[6]对改革开放过程中我国乡村经济体制改革的研究,提出多项“县域体制改革意见建议”;秦晖[7]教授关注农村社会向现代化转型过程中的冲突与矛盾,深化了乡村社会学的研究理论;温铁军[8]教授针对农村财政金融的研究,思考乡村未来产业化的路径;叶敬忠[9]教授对乡村社区公众参与的研究、贺雪峰[10]教授开展的乡村秩序与农村治理研究、朱启臻[11]教授对农业社会学和当代农村社会发展的深入刻画、刘守英[12]教授对农村土地制度变革与经济结构转型的研究等……这些研究基础构建起了对我国乡村社会和三农问题的总体认知框架。

近20年,我国城镇化快速推进,城乡关系发生了巨大变化。随着国家乡村发展政策的陆续出台,对于乡村地区的研究大幅增加。通过对乡村振兴关键词搜索可知,相关研究主题多聚焦在乡村产业发展(乡村旅游、现代农业)、乡村规划与建设(新农村建设、特色小镇、美丽乡村建设)、新型城镇化(城乡一体化、城乡融合)、农村制度改革(土地制度、产权制度、社区治理)、精准扶贫、人居环境改善等多个方面,乡村研究正在呈现出丰富多元和鲜明的时代政策特征。

近年来关于乡村振兴与发展的系统性研究的著作也逐渐增多,如王先明[13]著的《走近乡村——20世纪以来中国乡村发展论争的历史线索》、刘彦随[14]等著的《中国乡村发展研究报告》等,系统梳理了我国乡村发展的基本脉络和不同时期的理论变化;温铁军[15]等主编的《乡村振兴十人谈》、姜长云[16]等著作的《乡村振兴战略理论政策和规划研究》、孔祥智[17]的《乡村振兴的九个维度》等,深入解读了乡村振兴的内涵并聚焦当前三农发展的关键问题;陈锡文、韩俊[18]等主编的《农业转型与乡村振兴研究》、顾朝林[19]等主编的《新时代乡村规划》、黄郁成[20]的《城市化与乡村振兴》等,从不同专业视角深入探索乡村振兴的理论趋势与实践路径,以及大量基于项目实践总结的乡村振兴实操经验等。从这些研究中不难看出,当前我国乡村地区正在面临一场前所未有的大变革,其特征也正在从一种传统的“乡土基因”转向现代化的“城乡空间载体”。

1.2传统乡村的基因特征

结合乡村研究梳理与实践感触,笔者认为从较长的时间维度来看,我国乡村社会中存在着一些持续稳定的特征,可将其总结为我国传统乡村社会的“乡土基因”特征,主要包括以下几个方面。

一是长期与大自然博弈共生而形成的生态文明发展观。在人多地少、资源先天不足的基础条件下,我国农民对待大自然的态度特别强调敬畏而不是征服——敬畏才能够生存,敬畏自然等于怜悯自己。因此,不论是村庄聚落的选址、土地耕作的节奏,甚至建筑式样的选择等,都能反映出这种顺应自然、尊重文脉、天人合一的价值观的选择。

二是以生存为本的小农生产模式难以形成现代产业动力。长期以来,土地是农民唯一的生产生活资料。在农业技术相对匮乏的年代,以家庭生产为支撑的小农耕种模式虽然解决了农民的温饱问题,也提高了土地的耕种效率,但难以自发形成规模化、专业化特征,也是农业一直以来无法真正形成“现代产业动力”的主要原因。

三是长期的低收入造成了农民经济保守、低端消费等行为习惯。由于农民长期处于收入的底线,因此在农村地区做任何事情都必须以降低经济成本为第一原则。农民更倾向于买地盖房等保守的财富积累方式,但在吃穿用度等其他方面往往呈现低端消费特征。

四是以血缘、亲情为根基的多重社会关系与组织模式。我国乡村社會是以血缘和亲缘为根基的熟人社会,具有“天然的”内在组织特性,宗族是长期统治乡村社会的主要管理模式。但是这种社会关系在多次国家政治变革中几经“重组重构”,乡村社区组织体系迅速衰落,内部关系也日渐松散,使之在向现代社会管理模式转变的过程中遇到较大困境。

五是宗法礼制与神鬼信仰等对日常行为习惯的深刻影响。外在特征源于内在精神追求。我国乡土文化中始终保持着对宗法礼制和神鬼元素的信仰,并形成了一套以血缘、亲情、道德为先的行为准则。虽然这种文化信仰曾出现多次转换和变化,但是在现代乡村社会发展的地方行动中仍然可以看到其根源,不可忽视。

1.3新时代乡村发展的新特征

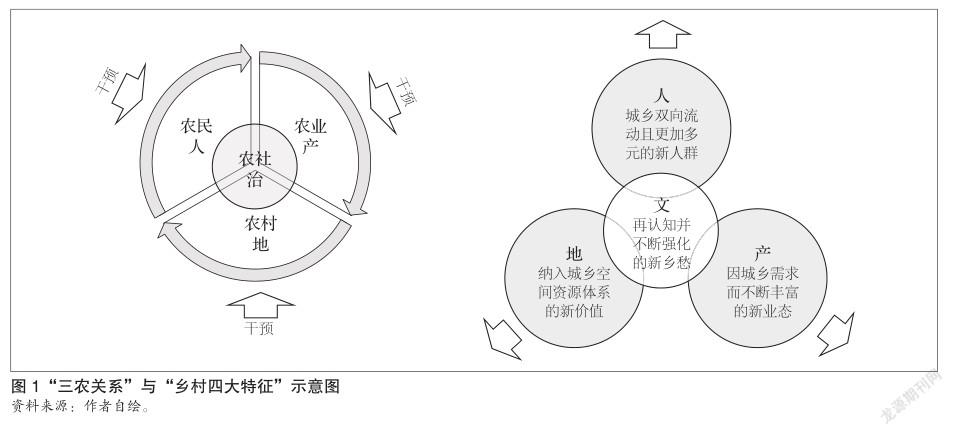

随着我国社会经济的高速发展和城镇化的快速推进,我国城乡关系发生着巨大的变化,城乡二元社会的壁垒不断消解,城乡之间的人口流动越来越频繁,城乡关系从冲突走向融合。2018年我国城镇化率已接近60%,城乡人口比例已经发生了真实的“倒挂”,因此当前我国乡村地区的特征也正在发生深刻的变化,从传统的三农关系转变为四个方面的新特征(见图1)。

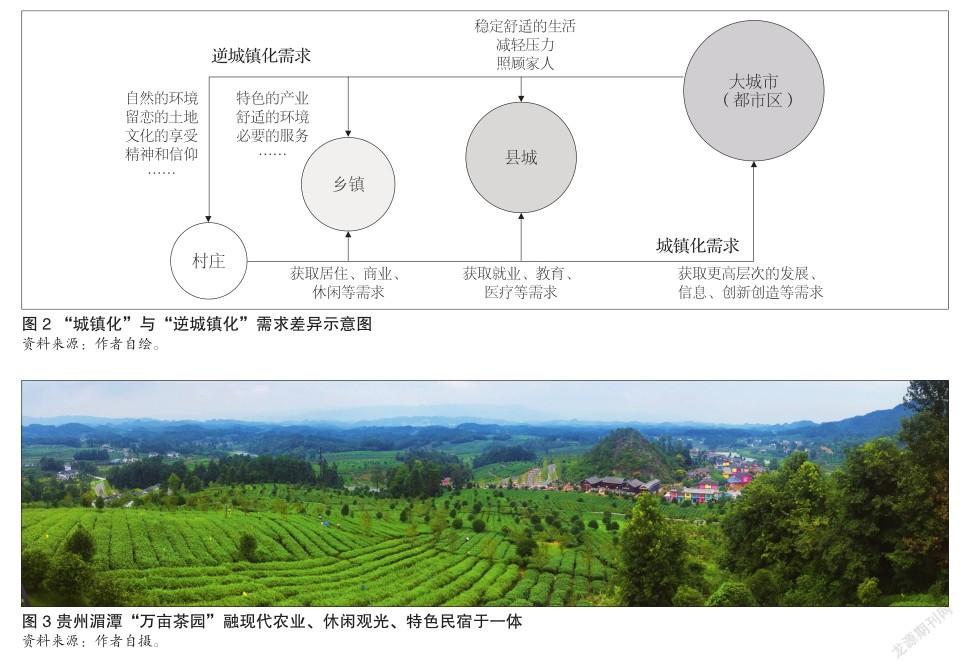

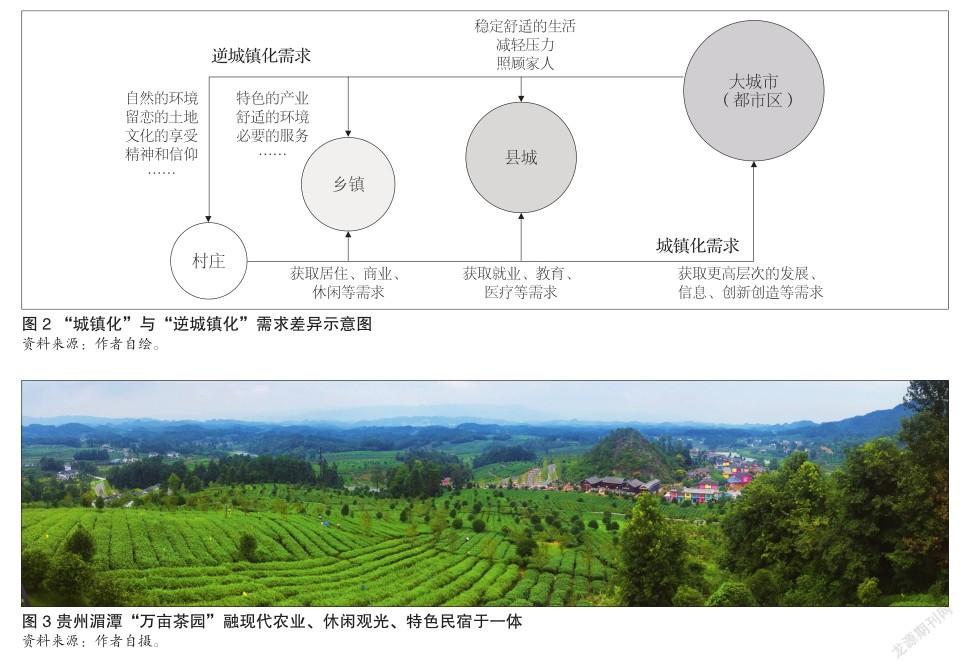

一是乡村地区的人口在城乡之间频繁双向流动且构成更加多元。乡村就业非农化与一二代农民工的代际变革,是造成人口持续流出的主要原因。一代农民工的“不离土”和二代农民工的“不回乡”现象,正在加大乡村地区内部的“不均衡”[12];乡村原住民的结构变化剧烈,兼业农民最多、职业农民最少、老年农民仅存。农村年轻人离开的主要原因,除了缺少就业和公共服务的长期短缺或质量不足,更重要的是向外部寻找新的发展机会。与此同时,交通设施的改善和信息化的普及让乡村快速与城市接轨,越来越多的城市人群也开始向往乡村、进入乡村,所谓“逆城镇化”现象已经出现,“从城到乡”的人口流动已经普遍客观存在。城乡双向流动的需求越来越强,但二者的特征和本质需求完全不同(见图2)。城镇化和逆城镇化取决于不同人在不同阶段的发展需求,相关因素包括:年龄、教育水平、就业机会、收入水平、发展机会、精神追求等。城乡流动特征正在从“单向流动、梯度转移和候鸟往复”逐渐变成“双向流动、跨区域转移和循环往复”。这种人口频繁的流动特征变化既是乡村地区的挑战也是乡村振兴的机会。

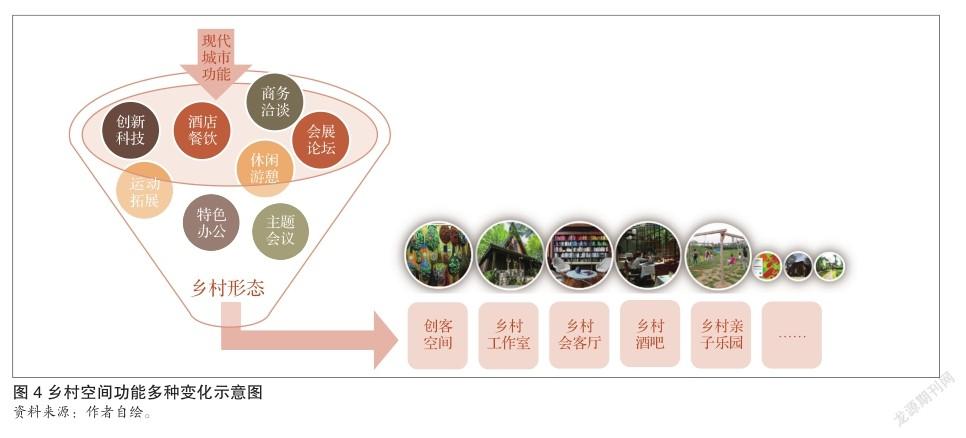

二是乡村地区的产业正在因城乡需求而不断丰富且附加更高价值。作为国家粮食安全保障的基础农业无法成为农民致富的来源,深受自然、市场、政策、体制等要素影响的传统农业正在经历严峻的挑战,农业空间也不断受到城乡建设的侵蚀。但与此同时,随着城乡产品流通体系的打通,农产品开始作为一种“商品”被重新认知,农业生产模式正在发生根本性变化,向着“匹配城乡发展需求、以提质代替增产”的方向发展,并在信息化大背景下与二三产深度融合,实现了第六产的华丽转身。互联网、物流服务的快速发展,也为匹配新的城乡“供需关系”提供了可能性。与此同时,乡村优美的生态环境基底也不断促进了休闲观光、文化体验、生态涵养、健康养老等新型产业类型的出现,乡村地区的产业类型不断丰富多元,成为城乡功能的延伸(见图3)。

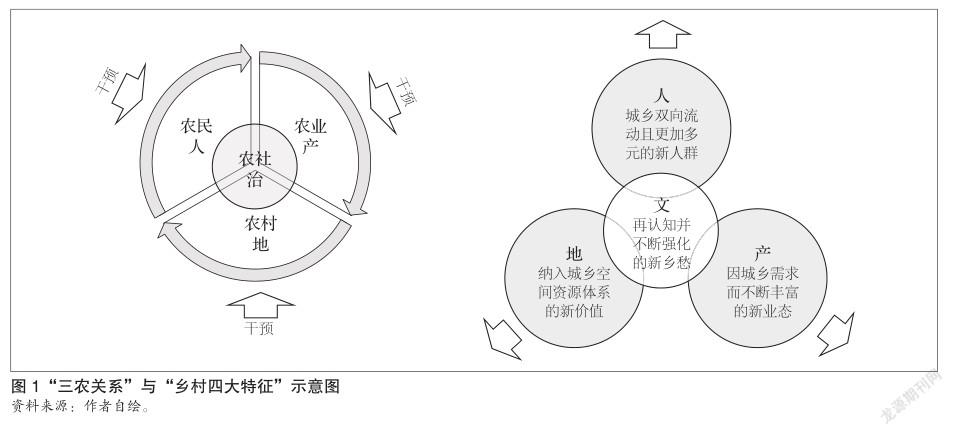

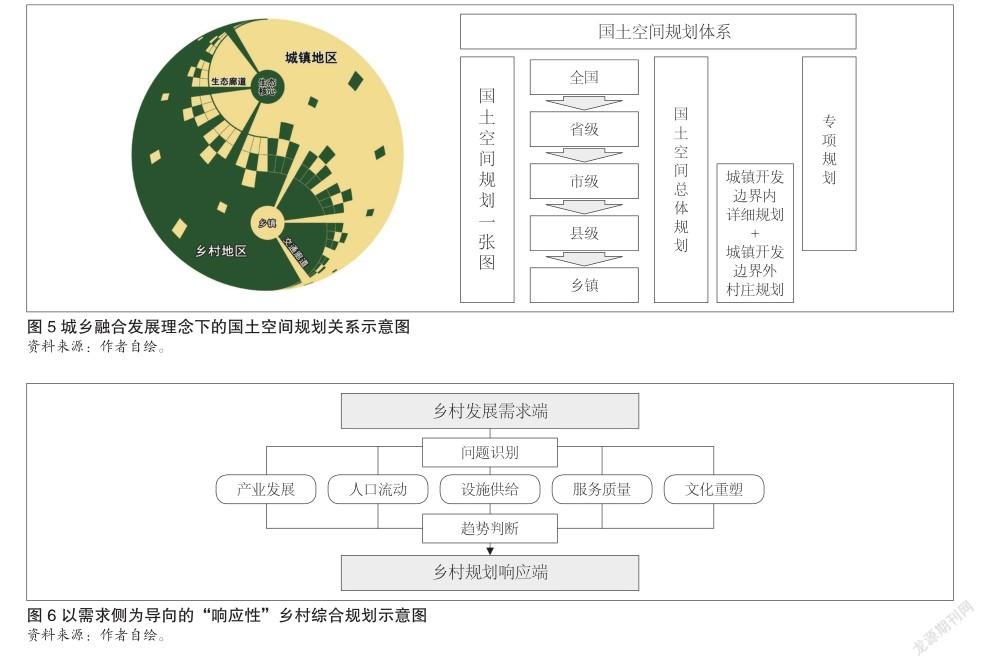

三是乡村丰富的空间资源已正式纳入城乡空间资源体系而不断焕发生机。长期以来城乡土地制度的壁垒造成了乡村空间资源的封闭性与自给自足,不仅限制了乡村资源价值的合理发挥,更限制了农民的自发城镇化路径。随着国家城乡空间体系的不断调整,尤其是土地制度的深化改革,乡村地区不再是一个封闭的空间,通过多种土地用途模式,乡村空间的生态价值、产业价值、休闲价值、消费价值等不断爆发,逐渐成为城乡功能的新载体。在“村庄+田园”的全域空间模式下,以及美丽乡村建设的推动下,乡村地区空间特色不断彰显,各地各类生态农场、乡村酒店、精品民宿等大量涌现,越来越多的投资主体愿意到乡村地区进行尝试,乡村正在成为城乡空间中的“奢侈品”(见图4)。

四是在新城乡关系下,人们开始重新认知并不断强化的乡愁文化价值。“乡愁”是人们对于乡村记忆的集体回溯。“机动化”与“信息化”不仅将城乡文化差异逐渐抹平,也造成了中国乡土社会传统治理体系的崩溃和乡土社会价值的迷失,加速乡村的衰败。然而,总书记提出的乡村发展应当秉承“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的要求,让人们开始重新反思现代社会价值观的单一性,以及乡村文化的坚守对城乡融合发展的深刻意义。乡村价值的内涵是返璞归真,体现着对自然和生命的尊重,以及对人类欲望的反思,更是随时间变化而呈现时代的、多样的、动态的美感形式。“乡愁”能否记得住,能否归源延续,是乡村振兴内涵的关键,也是重塑城乡关系的关键。

综上所述,我国乡村社会的新特征与新趋势正在逐渐显现,但我国幅员辽阔,各地乡村发展阶段不同,所呈现出的特征也有较大差别,需结合实际进行判断。

2以“行”为尺,及时总结乡村振兴规划的问题原因

2.1我国乡村规划与建设的基本历程

很长时间,我国乡村地区是脱离城市规划与建设管理体系而“自然”发展的,因而乡村地区的建设呈现自发无序,设施落后,环境品质不足等问题。21世纪初随着我国经历社会结构的剧烈变化,国家开始加大对乡村地区的扶持与支撑,以规划推进乡村建设的工作,先后经历了新农村建设、美丽乡村、乡村综合建设和乡村振兴等多个时期,大体可以分成四个阶段。

第一阶段是2005年至2008年,政府主导下的“新农村建设”。社会主义新农村建设主要围绕农村基础设施建设、环境建设和社会事业发展展开。村庄规划的主要内容是用地规划、环境整治、设施规划等,规划管理也逐渐进入乡村地区,逐步细化相关制度。以北京为例,北京市委及有关部门在这一时期制定了一系列关于村庄规划编制的指导意见、要求,细化了新农村建设中规划工作的有关程序和管理要求,并安排专项资金支持区县编制村庄体系规划和村庄规划。

第二阶段是2008年至2012年,美丽乡村理念的提出与实践。美丽乡村概念,源于2008年浙江省安吉县提出的“中国美丽乡村”计划,出台《建设“中国美丽乡村”行动纲要》,提出10年左右时間,把安吉县打造成为 “中国最美丽乡村”。美丽乡村概念的提出进一步丰富了乡村规划与建设的内涵,开始从生态、景观、产业、经济、社会等多个角度思考乡村的综合发展与建设,各地也开始不断探讨乡村规划与建设的新内容与新形式,例如特色小镇、美丽乡村、田园综合体等都与之相关。而从规划管理方面来看,《城乡规划法》的出台也进一步确立了乡村规划的法律地位,开始全面探讨城乡综合规划体系的构建。

第三阶段是2012年至2017年,多种动力综合驱动下的乡村综合规划与建设。随着我国社会经济的快速发展,城乡关系发生着根本性变化,乡村地区开始承接各种丰富综合的功能,加速了乡村地区产业、功能和空间的重构。政府、市场等多种力量开始关注并全面进入乡村,乡村规划的内容也呈现多种形式,在域层面、点层面等都开始出现了各种类型的规划与实践。乡村规划管理体系方面,住建部2015年出台的《关于改革创新、全面有效推进乡村规划工作的指导意见》(建村〔2015〕187号),提出推进县(市)域乡村建设规划编制和实用性村庄规划编制,从域和点层面确定了乡村规划编制的内容和方向。

第四阶段是2018年以来,乡村振兴战略的提出和相关规划类型的探索。随着党的十九大提出“实施乡村振兴战略”,以及2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》详细阐释了乡村振兴政策的内涵与要求,之后各地开始普遍编制各个层次的《乡村振兴规划》,按照二十字方针的总要求,规划内容更加全面系统,且更加侧重政策与制度要求,成为有序推动乡村地区全面发展的“顶层设计”。

2.2我国乡村规划与建设中的问题与误区

十余年的乡村规划与建设实践取得了显著的成效,实现了大部分乡村地区的普遍提升与全面改善。然而在这一过程中,仍然存在着几类问题与误区值得关注。

一是乡村规划建设始终作为城市地区的附属,乡村发展机会难得保障。在城市主导的城乡资源配置体系中,乡村地区长期缺乏系统性和精细化的资源布局安排,且在發展权利冲突时也常常是缺少话语权的一方。部分地区甚至出现为争取城镇建设用地而大规模迁村并点,造成乡村原有生产生活关系被破坏,村庄居民点被迫消失等问题,乡村发展的权益和机会难得保障。

二是乡村规划内容“重建设轻发展,重形象轻运营”,使得村庄表里不一,缺乏持续动力。当前大量村庄规划更侧重“物质空间建设”,以完成“房路水电”或“公用设施”等硬件改造为主要目标,而对于村庄未来的发展路径和农民生活的真实需求缺乏关注和精细安排,导致大量“新村变空村”,人口持续流失与设施利用率低等问题。

三是乡村建设模式的“简单机械”,造成建设与破坏并存。面对单元小、数量大、差异大的乡村地区,受资金、人力、物力的限制,管理者往往易陷入“模式化”解决问题的思维,采用“简单机械”的方式解决问题,如模式套用、推倒重来、整齐划一建设等,虽然易于统筹管理或快速实施,但却忽视了乡村发展的“活态”特征,破坏了乡村原生肌理与丰富多彩的空间形态,造成城乡混淆、千村一面的问题。

四是“静态蓝图式规划”模式,在乡村地区“并不管用”。脱胎于城市规划理论的乡村规划往往延续了“一张图管到底”的“蓝图式规划”思维,却忽视了乡村地区“小而变”的发展特征,导致乡村规划的针对性与实施性非常不足。即使规划文案与空间设计图纸十分全面精细,但受限于发展动力与资金,能够按图持续实施下去的村庄也非常少,因而“村庄规划不管用”成为了各地普遍的难题。

五是乡村发展主体不明确,供需错位,实施不可持续。乡村规划到底是为谁而做,这是人们常常反思的一个问题。很多地区乡村规划建设全程由政府或者市场主导,村民能够参与的程度和发表的意见十分有限。有人认为这是因为村民的意见琐碎而偏激,无法切实采纳,但与之对应的就是后期各种实施运营举步维艰的尴尬结果。

2.3对乡村发展路径中“知—行”偏差的反思

笔者认为,乡村规划行动中出现的问题反映出了当前我国乡村发展路径中存在“知与行”的偏差,具体表现为以下几点。

一是对城乡价值的认知偏差,导致城乡规划与资源配置体系不健全。传统城乡规划管理体系中,乡村长期作为城市规划“附属”,本质上是对城乡发展价值不平等的认知偏差,忽视了乡村本来的价值与特质。随着城镇化率的快速提升,城乡关系也发生了根本性变化,人们对于乡村价值的认知逐步达成共识。党的十九大提出“城乡融合”理念,是从根本上对城乡发展关系进行重新认定与强化。城乡要素正在快速融合渗透,乡村价值也越来越凸显。因此未来的城乡发展必须也必然立足新的城乡关系,构建新的资源配置与管理体系。

二是对乡村发展的理论储备不足,导致乡村规划与管理的机械粗放。乡村社会的发展逻辑与城市有本质的不同,然而传统规划理论体系对乡村板块的研究仍十分欠缺,规划从业者对于乡村发展的基本规律,人群流动的特征趋势、乡村产业发展需求、乡村地区空间特质及相关政策体系等内容缺乏深入了解,而规划管理者则更存在人员、技术、管理能力和理论储备严重不足的情况,因而导致乡村地区规划内容和规划管理的机械与粗放。

三是对乡村矛盾综合性与复杂性的低估,导致规划技术内容简单化。长期以来,对我国乡村发展的理解往往聚焦到微观的个体村庄层面,忽视了大的时代和环境对其产生的影响。但实际上,我国乡村正面临着十分综合复杂的发展背景,包括:区位与地域差异带来的发展阶段和主要矛盾不同;脱贫攻坚与城乡融合同步推进过程中的任务艰巨;工业化、城镇化与现代化同时发生所产生的观念冲击等等。因此,乡村问题的综合性与复杂性远被低估,导致规划技术内容的简单化。

四是对乡村空间精细化与动态性特征理解不足,导致规划成效的偏差。村庄居民点是“麻雀虽小五脏俱全”,村庄空间具有高度的精细化和动态性特征。比起一张宏大的愿景蓝图,老百姓更关注的是日常空间改善和每天生活的变化。农民的“实用性需求”和村庄发展动力的不确定性,成为传统“静态蓝图式规划”失效的根本原因。因此,未来乡村发展更需要一套贴近日常需求的、循序渐进的空间解决方案,如何将静态发展目标与动态发展路径结合在一起才是问题的关键。

五是对乡村规划的“主体”识别不清,导致可持续发展能力不足。城乡资源配置的持续不平衡造成乡村地区的衰落,更造成乡村发展能力的瓦解和乡村社会体系的崩溃,这种恶性循环进一步削弱了乡村发展的“主体性”。“乡村振兴应当回归乡村”,未来如何通过正向引入资源要素,切实提升乡村发展能力与治理水平,重塑乡村文化价值认同,重构乡村的“主体性”,才是破解乡村发展瓶颈的关键。

3“知—行”合一,综合探索乡村振兴规划的行动逻辑

新时代需要结合社会发展阶段与制度变革的背景,重新匹配“知与行”的关系,探索“知—行”合一的乡村振兴规划理论与行动逻辑。

3.1强化城乡融合发展理念,构建全域城乡格局和管理体系

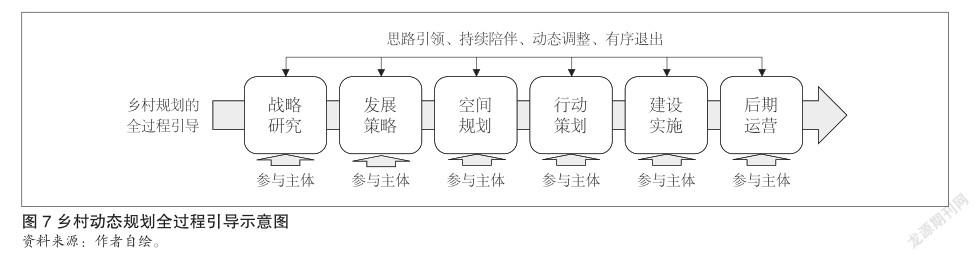

随着我国空间规划体系的全面变革,当前规划行业的技术逻辑已经全面建立在城乡融合的发展基础之上,以全域城乡格局为整体研究范畴,强调城市与乡村的差异互补,构建起城乡平等、与市场良性互动的空间资源管理制度。乡村地区的发展更加依托于“五级空间体系”的统筹与传导,对于落实生态文明理念,实现保护与发展协调的可持续发展观具有至关重要的作用(见图5)。未来应从统筹城乡一盘棋的角度,全面优化城乡空间布局,对乡村地区的功能定位、设施配置、建设模式、建设强度、风貌特征等提出上下衔接的管控与引导,切实将乡村发展纳入地区发展的重要层次。

3.2尊重乡村发展规律与趋势,开展有效乡村综合空间规划

针对我国乡村地区的独特基因与发展趋势,未来乡村规划应更加注重“系统性思维”和“需求导向”原则。尊重乡村的生产生活的传统与规律,避免进行与规律相违背的行动,更要摒弃“头痛医头、脚痛医脚”的片段化思维模式;同时面向未来预判乡村发展的新功能、新人群、新产业、新服务、新文化等需求,以空间为抓手,提供从“宏观战略到微观实施”一以贯之的综合性解决方案,变“供给侧思维”为“需求侧思维”,变“体系性规划”为“响应性规划”,真正让乡村规划有必要、有针对、有用好用(见图6)。

3.3变“蓝图规划”为“路径规划”,实现定制与动态引导

乡村振兴是一个长期持续的过程,规划角色也必须从“蓝图描繪”转向“定制设计与动态调整”。规划内容的“定制化”会更加侧重村庄后期实施运营、软环境建设、文化价值重塑等,同时还需随着实施推进而不断调整方案,实现持续的动态引导,尤其是针对乡村重大发展机遇的改变做出快速响应。未来的规划角色也将从乡村发展的“引领者”转变为“陪伴者”,这可能会引发整个规划管理体系的变革,相信会有越来越多的人参与到乡村规划与建设过程当中,乡村建设将成为一个全社会动员的过程(见图7)。

3.4重塑乡村现代价值认同,回归乡村的主体性

乡村振兴的最终目标是实现乡村地区的永续发展,关键在于如何重构乡村的社会关系、如何重塑乡村的价值认同,如何提升乡村的发展能力。乡村社会现代化重构的关键是“人的重生”,只有彻底打破城乡壁垒,实现城乡人口的双向流动,让城市具备资金、资源、知识、见识的人回到乡村,为乡村地区带来现代社会的新思路、新观点、新资源,并成为“新乡民”,才有可能重新建立起乡村现代社会价值体系与认同,最终实现乡村发展的主体性回归。

4结语

乡村是我国独特的空间基底和文化之源,它正随时代变化而更加开放、多元,成为我国城乡发展最具潜力的区域。而乡村振兴战略既是解决我国当前不平衡、不充分发展矛盾的重要抓手,更是一场涉及经济、社会、空间、行动等多个维度的认知变革。因此,未来的乡村振兴规划,既要以“知”为始,不断深化对乡村本质的理解与发展趋势的判断,更要以“行”为尺,用实践检验并修正认知体系,立足城乡发展真实需求,构建健康有序、传承发展、持续陪伴的乡村振兴发展路径。

注:

①如梁漱溟的乡村建设运动、晏阳初的平民教育实验、毛泽东时代的农民革命等。详见参考文献[22]。

②英国、美国、法国、日本等国家和地区的乡村发展历程先于我国,其发展经验在不同阶段、不同程度影响着我国乡村建设实践,尤其是各国乡村发展政策的改革过程,也深刻影响了我国相关政策的变化。详见参考文献[1-3]。

参考文献:

[1] Nick Gallent,Iqbal Hamiduddin, Meri Juntti,et al.Introduction to Rural Planning[M].London and New York:Routledge,2007.

[2] Cullingworth Barry, Nadin Vincent.Town and Country Planning in the UK,14th edition[M].London and New York:Routledge,2006.

[3] Paul Cloke,Terry Marsden,Patrick Mooney.Handbook of Rural Studies[M].London:SAGE,2006.

[4]梁漱溟.乡村建设理论[M].上海:上海人民出版社,2011.

[5]费孝通.乡土中国[M].北京:知识出版社,1982.

[6]陆学艺.内发的村庄[M].北京:社会科学文献出版社,2001.

[7]秦晖.耕耘者言:一个农民学研究者的心路[M].济南:山东教育出版社,1999.

[8]温铁军.三农问题与世纪反思[M].北京:三联书店,2005.

[9]叶敬忠.农民视角的新农村建设[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[10]贺雪峰.什么农村,什么问题[M].北京:法律出版社,2008.

[11]朱启臻.农业社会学[M].北京:社会科学文献出版社,2009.

[12]刘守英.积极稳妥推进土地管理制度改革[J].国土资源, 2014(2):9-10.

[13]王先明.走近乡村——20世纪以来中国乡村发展论争的历史线索[M].山西:山西人民出版社,2012.

[14]刘彦随,龙花楼,陈玉福,等.中国乡村发展研究报告[M].北京:科学出版社,2011.

[15]温铁军,张孝德.乡村振兴十人谈[M].江西:江西教育出版社,2018.

[16]姜长云,等.乡村振兴战略理论政策和规划研究[M].北京:中国财政经济出版社,2018.

[17]孔祥智.乡村振兴的九个维度[M].广东:广东人民出版社,2018.

[18]陈锡文,韩俊.农业转型发展与乡村振兴研究[M].北京:清华大学出版社,2019.

[19]顾朝林,张晓明,张悦,等.新时代乡村规划[M].北京:科学出版社,2019.

[20]黄郁成.城市化与乡村振兴[M].上海:上海人民出版社,2019.

[21]费孝通.江村经济[M].上海:上海人民出版社,2006.

[22]闫琳.基于社区发展理论的我国乡村规划研究[D].北京:清华大学,2010.

[23]陈娜,刘守英.城乡中国下的乡村转型[J].农村经营管理, 2017(5):30.