西北地区传统乡村聚落与规划聚落的空间性差异

2019-09-10宋洁常飞温胜强

宋洁 常飞 温胜强

摘要:与城市社区相比,农村社区是一个多功能、复杂的空间系统,城市化社区在农村的简单复制破坏了其原有的多样性、自发性和创造性,使之趋于同质化,引起农村聚落空间结构性危机。基于此本文以西北地区甘肃省武威市天祝县松山镇的传统聚落与规划聚落为例,运用多种指标对比考察了规划聚落与传统聚落的空间形态、庭院空间、公共空间,以及单体庭院分布秩序性等方面的异同,并进一步讨论了两类聚落的空间组织规律。最后,本文提出在乡村聚落规划建设时,可借鉴当地传统聚落空间形态、组织形式和庭院组合形式,适当地在自上而下的规划过程与结果中引入自下而上的村民自建行为。本文完善和丰富了传统乡村与规划乡村的研究内容与范式,具有一定的理论意义和实践意义。

关键词:乡村规划;传统乡村聚落;聚落空间;西北地区;松山鎮

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.11.015 中图分类号:K901.8

文章编号:1009-1483(2019)11-0096-07 文献标识码:A

Spatial Differences between Traditional Rural Settlement and Planned Settlement in Northwest China: Taking Songshan Town, Tianzhu County, Gansu Province as an Example

SONG Jie, CHANG Fei, WEN Shengqiang

[Abstract] Compared with urban communities, rural communities are multi-functional and complex spatial systems. The simple replication of urban communities in rural areas destroys their original diversity, spontaneity and creativity, which makes them become homogenize and leads to the rural settlement space structural crisis. This paper takes the traditional settlement and planned settlement of Songshan Town in Tianzhu County of Northwest China as an example. This paper makes a comparative study on the spatial form of planned settlement and traditional settlement by using shape index, fractal dimension and other indexes. The similarities and differences between settlement courtyard space and public space as well as the distribution order of single courtyard are also fully discussed. In addition, the spatial organization law of two kinds of settlements is also discussed in this paper. Finally, this paper puts forward that in the rural settlement planning and construction, we can draw lessons from the local traditional settlement space form, organization form and courtyard combination form, and introduce the bottomup self-construction behavior into the top-down planning process and results appropriately. This paper perfects and enriches the research content and paradigm of traditional rural and planned rural areas, which has certain theoretical and practical significance.

[Keywords] rural planning; traditional settlement; settlement space; Northwest China; Songshan Town

1研究背景与意义

在世界范围内城市化高速发展的同时,乡村却在大面积的衰退[1]。并伴生了诸如村庄空心化、公共设施短缺化、经济贫困等一系列“乡村病”[2]。在“城进村退”与城乡二元化发展模式造就的乡村发展困境之时,有城乡规划学者针对乡村建设问题从乡村治理[3]、设计[4]等方面进行了详细的分析和解读。

我国以往的乡村规划主要形式为以新农村建设为代表的农村集中式社区,其特征为:集中住宅;建设基础设施(包括铺设的道路、电力、自来水、烹饪用气、污水处理设施和数字宽带电缆);土地用途的正式分类和分离;规范或清除“无序”空间(包括家庭花园、棚屋和牲畜围栏);建造新的公共空间和公共建筑(包括公园、诊所、社区中心和政府办公室)的城市化居住社区[5]。

这种农村集中式社区通过整合现代化住房,集约利用土地,聚集人口和提高保障社会服务的可及性,缓解农村经济衰退与以人为本的城市化需求之间的矛盾[6]。以切实高效的方式促进了农村居民的居住环境和服务质量,但也产生了诸多问题,包括居民对搬迁至集中式住宅的低主动性,搬迁家庭的生计不安全感及对新社区的治理等问题。搬迁不仅加重了农民的经济负担,而且村民原有社会网络也被打破[7],原有生活方式陷落,为安置村民带来精神层面的 “无人区”等问题。

究其原因,主要是由于与城市社区相比,我国乡村聚落不仅是居住空间,而且是一个集生活、生产、生态于一体的多功能、复杂的空间系统。村民对庭院内部的种植和养殖,以及自助建设等有更高的要求。而且城市化社区在农村的建设破坏了其原有的多样性、自发性和创造性,使之趋于同质化,引起农村聚落空間结构性危机。

自上而下的乡村建设政策往往失败,因此需要重新考虑自下而上的农村居民自组织力量的优势,将之与自上而下的规划设计相结合,为美丽乡村建设提供借鉴[1]。对自上而下和自下而上的城乡规划过程的研究表明,住区的空间组织应该包括一个代表空间发展和系统演变力量的内生自组织,以及一个外生的、附属的异质组织[8]。但是在目前的乡村聚落规划建设过程中,对传统聚落的借鉴只是停留在建筑形式、风貌特色传统元素上,对其空间组织结构的优势挖掘还不够充分。因此,本文以甘肃省武威市天祝县松山镇为例从传统聚落与规划聚落的空间特征的比照研究入手,尝试从当地的传统乡村聚落中吸收聚落发展模式和空间组织结构的优势,以优化移民安置聚落的建设,为乡村研究与规划提供新路径与新视野。

2研究区、数据与研究方法

2.1研究区概况

研究区位于甘肃省武威市天祝藏族自治县松山镇。孙山镇全镇辖12个行政村。辖区共40个村民小组,本次研究选取了较大的8个自然村和4个移民安置点,选取的自然村为:崖头井村、红石村 、鞍子山村、藏民村、阿岗湾村、中大沟村、滩口村、石塘村,选取的移民点为:祥瑞新村、藜昌新村、藜明新村、德吉新村(见图1)。松山镇属于典型的半农半牧多民族集聚区,截至2017年年底,村庄建设用地面积233.3公顷,乡村户数为4666户,人口为11216人,其中劳动力9332人,宅基地面积2799亩,人均耕地面积为2.5亩,人均年纯收入为4987元[9]。松山镇截至2017年已安置6146户“下山入川”移民搬迁户,共9个移民点。

2.2研究数据与预处理

乡村聚落边界、庭院空间等矢量数据是根据谷歌地球最新影像目视解译,村落社会经济数据来源于《天祝藏族自治县统计年鉴2017》。移民搬迁安置数据来源于“天祝县藏族自治县南阳山片下山入川移民搬迁规划总表”。

乡村聚落边界一般是由乡村聚落边缘物质要素共同构成的。本文在不考虑道路、农田、水体等要素的前提下,将聚落外围庭院的顶点连接成一个闭合线。事实上聚落边界线是由庭院的实体边界和庭院之间的虚体边界共同组成,因此参考浦欣成[10]与李巍等[11]的研究成果,在连接外围庭院顶点时,以“识别域”内的“接近相”30米为最大跨越距离,形成聚落的边界。

2.3研究方法

2.3.1形状指数S

形状指数是景观生态学中一个广泛应用的数学指数。本文是以等面积、同长宽比的椭圆作为参照标准,形状指数用于反映某聚落边界与椭圆之间在形状上的偏离程度,数值越大,聚落与参考椭圆偏离程度越大。S指数最小值为1,数值越靠近1,则该聚落边界与参考椭圆越接近。公式如下:

式中,D表示分维数值,Pb为斑块周长,Ab为斑块面积。

3结果分析

3.1聚落边界形态特征

松山镇是深居西北欠发达地区的多民族聚居区,传统村落往往未经过有意识的统一规划建设,表现出了自下而上的自组织生长特性;而近几年新建的移民安置新村,由地方政府组织专业规划团队进行规划设计,属于典型的自上而下的他组织建设过程。两种截然不同的建设方式、建设理念对聚落空间形态的影响,需要我们全面的量化检视。

乡村聚落是指乡村地区人类各种形式的聚居场所,也是乡村社会经济活动的主要发生地。由于自然条件、社会经济差异等原因,各个聚落的空间形态特性也会表现出差异性。因此,通过对比传统与规划这两种不同建设方式生成的聚落形态,可以揭示这两种聚落差异的形成肌理。聚落边界是聚落形态研究的一个重要组成部分,为了便于量化表达,本文从建筑与庭院的平面轮廓所构成的聚落总平面图出发,在不考虑道路、水体、农田等物质边界情况下,考察聚落地空间形态与特性。

3.1.1聚落边界形态类型

形状指数是表示待测图形与参考图形之间偏离程度的定量表达。以聚落边界图形的最小宽度作为其外接矩形的宽度时,矩形形状更为接近聚落边界图形。因此,聚落边界图形的长宽比λ为其最小宽度外接矩形的长边与短边的比值。此外,本文还计算了聚落边界的周长、边界围合面积和边界长宽比,其中面积和周长用于指示聚落的规模大小,长宽比用于量化表示聚落的形状(见表1)。

基于人们对图形的经验感知,本文将长宽比λ=2作为带状图形与团状图形的分界点,λ≥2是以带状形态为主要特征的聚落,λ<1.5是以团状形态为主要特征的聚落,1.5≤λ<2之间为介于带状与团状特征之间的聚落,本文称之为带状倾向的团状聚落。

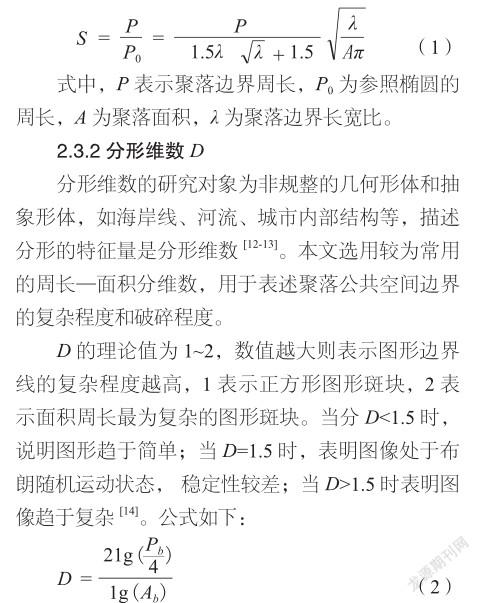

经计算与统计,全部12个乡村聚落的形状指数平均值μ为2.485,标准差σ为0.951,数据分布较为离散。结合现实情况,形状指数S>2.485的聚落,均呈现出明显的枝杈型特征。为了优化表达,本文取S=2.5为枝杈型特征的临界值。通过综合量化比较聚落边界的长宽比与形状指数,进一步对聚落形态进行分类(见图2、表2)。

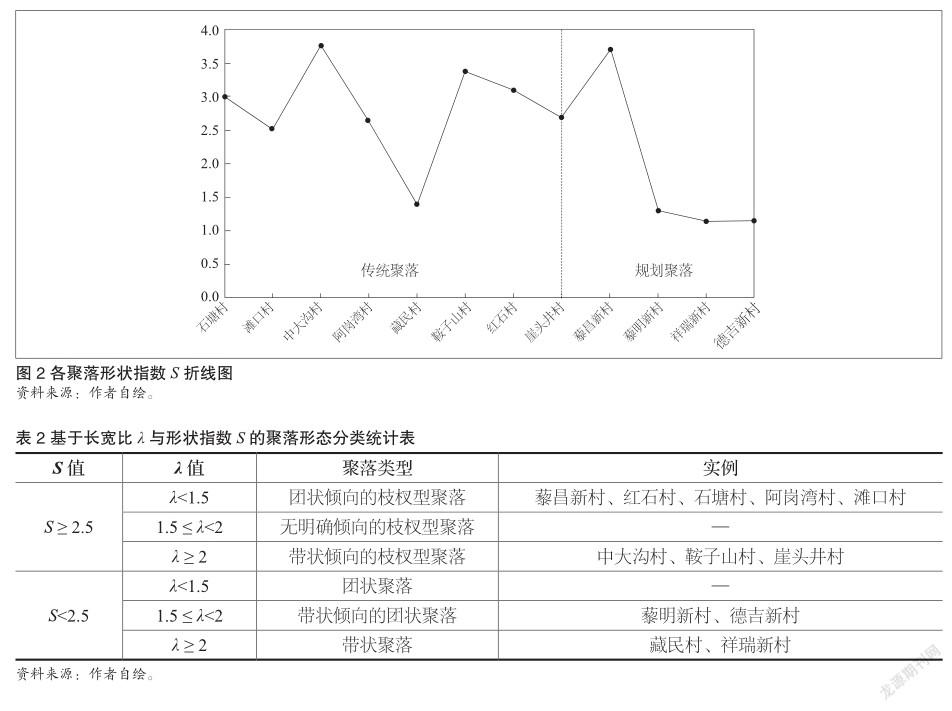

从聚落空间形态类型来看,规划聚落一般边界形状指数较小,倾向于规整型图形,这主要得益于在现代规划理念和生产力背景下,新村整体规划建设时往往选择地形平坦、周边限制性因素约束较小的区域,再以先进的工程措施配备给排水等公共设施。因此,规划聚落较为紧凑,边界也较为规整。但恰恰由于这类规整的城市社区型聚落形态在乡村的重复建设,引起了乡村聚落建设的空间特征危机。基于这种危机意识,藜昌新村在规划设计时,被设计为颇有形式主义色彩的“梅花”式图案,使藜昌新村的边界较为复杂多变(见图3)。但这种图案却是不具有功能属性,且只有俯视才可以观看全景,但当地却缺乏可以临高俯瞰的条件,属于典型的设计视角的产物,也是单纯追求空间变化的结果。

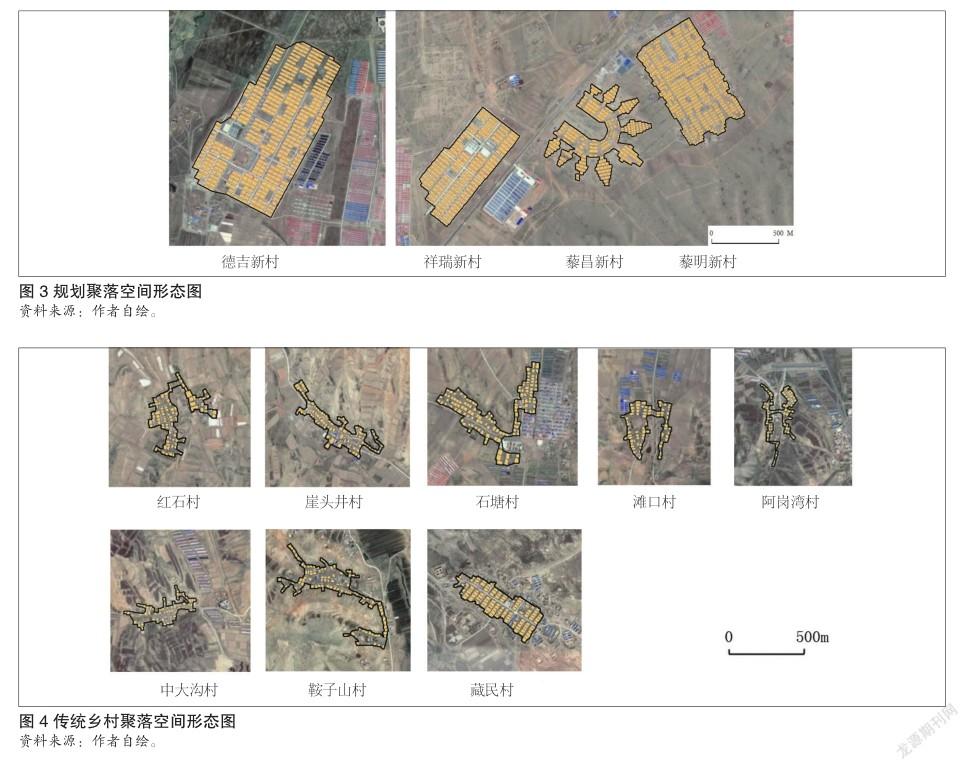

传统型聚落以枝杈型形态为主,其边界具体表现为锯齿状的枝杈型结构。松山镇此前所有村庄均未做过专业的规划设计,其形成与发展是自然的结果,是单体建筑与庭院在一步步兴建与更替的过程中形成的特有的组织结构和脉络肌理。

3.1.2各类聚落形态特征

(1)枝杈型聚落

受特定的自然条件约束,枝杈型聚落一般避开山丘沟壑等限制性要素,朝向平坦开阔的方向发展(见图4)。因此在地形的切割作用下,大部分传统聚落边界形态较为复杂曲折。其次,传统聚落的沿路分布性较强,具体如崖头井村、鞍子山村、中大沟村带状倾向性枝杈聚落,这类聚落沿过境公路呈带状延展。但沿路分布性并非带状聚落特有的属性,部分团状倾向的枝杈型聚落,也表现出了沿路分布性。如石塘村是两条过境公路汇合的焦点,聚落外围分布着规整的养殖大棚,这是近年来天祝县统一规划兴建以发展当地养殖业和助力脱贫攻坚工作。

(2)带状与带状倾向性团状聚落

规划聚落以这类空间形态为主。与传统聚落相比规划聚落的内部道路系统较为完善,高等级公路如国道,一般不会穿村而过。因此,其带状空间形态并非单纯的沿路分布的结果。更多的是由于带状或带状倾向性空间形态,既可以保持紧凑结构,减少土地占用,节约耕地;又有利于保证公平,使大部分村民更接近聚落外围的养殖大棚区和耕地,这其中以德吉新村和藜明新村最为典型(见图3、图4)。

3.2庭院空间与公共空间

聚落空间一般由建筑和围墙组合形成的庭院私密性空间和道路、广场、水系等公共开敞空间,以及学校、文化活动室、村民委员会等公共建筑共同构成。本文将以上三类空间归纳为聚落庭院空间和聚落公共空间两类,把公共开敞空间和公共建筑统一归为聚落公共空间。

一般而言,庭院空间的形态呈规则图形。而聚落公共空间,虽然由相对比较规则的小尺度局部空间联接而成,但是在较大尺度的整体性上却会形成不规则性[12]。

3.2.1庭院空间

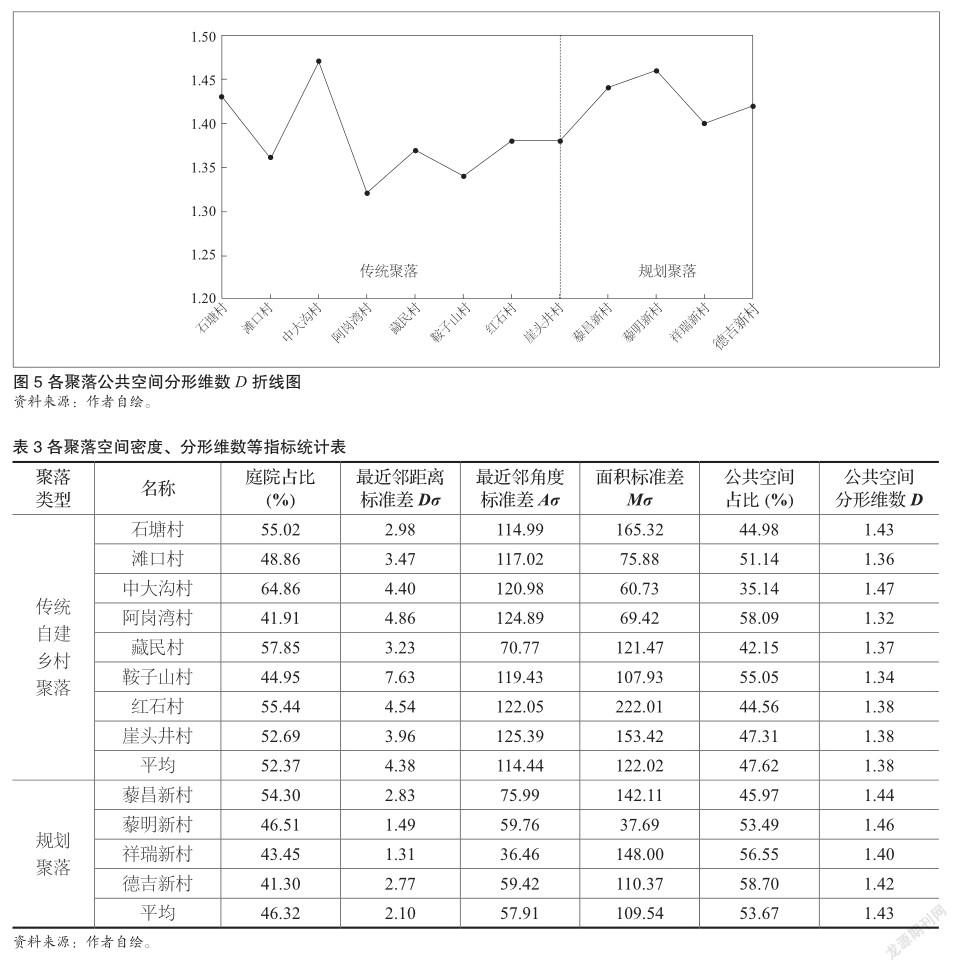

从社会学角度而言,个体家庭是聚落最基本的构成单位。对聚落内庭院布局的研究,有助于更清晰地认知聚落空间特征。庭院占比(聚落庭院面积之和/聚落总面积)是一项简单而又直观的衡量指标,能直观地显示聚落内部庭院的多少和聚落本身的密实度(见图5、表3)。测算结果显示,传统聚落的庭院占比明显高于规划聚落,这表明传统聚落内部结构更为密实。同时,又反应了传统聚落与规划聚落相比公共空间的欠缺与不足。

最近邻距离标准差Dσ、最近邻角度标准差Aσ和面积标准差Mσ均用来考察聚落内庭院布局的秩序性,数值越大则表明其秩序性越差,空间布局越紊乱。最近邻距离标准差Dσ是聚落内某一庭院距周边最邻近的另一庭院的直线距离,可以用来表征聚落庭院的距离紊乱度;最近邻角度标准差Aσ是指最邻近两庭院中心点之间的夹角(角度值为0~360度),可以用来表征角度紊乱度;面积标准差Mσ则是描述个体聚落内所有庭院面积的标准差,可以用来表征面积紊乱度。

从距离紊乱度来看,传统聚落的Dσ普遍较高,这表征着传统聚落的庭院之间距离差异较大。鞍子山村和阿岗湾村的距离紊乱度较高,而密实度相对较低,使其聚落庭院结构表现出紧凑而又紊乱的特征。规划聚落Dσ值均低于3,这一方面表明规划聚落的庭院布局更为规整,庭院秩序性较强。

从角度紊乱度来看,规划聚落Aσ值普遍小于传统聚落。这表征着传统聚落在缺乏统一规划建设的引导下,其庭院布局较规划聚落随意。但同时也传达出了传统聚落内部空间富有变化的灵动性。同样,密实而又规整的藏民村其特征与规划聚落类似。

从面积紊乱度来看,两类聚落相似,庭院规模的差异性均较大。但个别聚落(具体为滩口村、阿岗湾村、中大沟村与藜昌新村)的庭院面积标准差相对较小,这主要因为此类聚落的庭院规模差距不大。面积标准差既可以表述聚落内部庭院布局的紊乱度,又可以刻画庭院规模的多样性,从而揭示家庭人口规模的多样性,庭院面积标准差越大其家庭人口规模的变动也就越大,反之亦然。

总之,庭院之间秩序性较强的聚落,其聚落空间显得相对较为规则;庭院之间秩序关系较弱的聚落,其聚落空间则显得较为不规则。这一不规则程度成为了聚落空间形态的一个重要特征。此外,传统聚落虽然空间更为致密,但其紊乱度明显高于规划聚落。

3.2.2聚落公共空间

聚落公共空间是村民开展公共生活和邻里交往的物质场所,聚落公共空间结构在一定程度上反映了该聚落的生活形态和社会秩序[15]。本文选用了公共空间占比与公共空间分形维数两个指标来探究研究区内聚落的公共空间特征。

聚落公共空间占比透射出规划聚落公共空间占比整体较传统聚落高,规划聚落由于科学合理的规划设计,为聚落村民提供了充足的公共活动空间。相反,传统聚落由于缺乏统筹考虑,在村民自发建设时,不断侵吞蚕食公共空间,使其面积占比逐渐降低。同时,传统聚落分形維数大体较低,这意味着规划聚落公共空间布局较为复杂多变,结合图3和图4,发现规划聚落的公共空间布局更为分散,其均等化布局趋势更为明显。

3.3聚落内部空间组织规律

规划聚落是自上而下统筹设计的结果。传统聚落是逐步从无序走向有序的过程,是其内部要素协同演化的结果。因此,无论是传统聚落还是规划聚落,其内部空间结构均有章法可循,表现出一定的规律性。松山镇乡村聚落空间结构具有对称、平行等鲜明的几何特征和团簇状结构。

3.3.1对称结构

规划聚落的几何对称结构表现得最为典型。往往以聚落中心线(一般为聚落内部交通干道)为轴线,庭院左右对称分布,这是规划设计的结果。除规划聚落外,传统聚落中的藏民村也同样表现出了强烈的对称特性。藏民村共有人口830人,其中藏族占83%。藏民村是汉、藏聚居的纯牧业村,近年来开始发展大棚养殖业,嘛尼康寺院位于聚落中心,村民“围寺而居”。

3.3.2平行结构

平行结构是指聚落中,村庄内道路或者联排庭院之间呈近似平行的特征。传统聚落大部分聚落都具有这种特性。而四个样本规划聚落则兼具平行结构与对称结构。

3.3.3团簇状结构

受自然地形等外界因素干扰,一些传统聚落内部结构趋于破碎化,形成了特有的团簇状的特征。此类聚落以红石村、滩口村、阿岗湾村、石塘村和鞍子山村较为经典。

4结论与讨论

本文通过构建形状指数、分形维数等多个指标,从多维度多层次深度考察了传统聚落与规划聚落之间的异同。首先,结合形状指数探究聚落空间形态,并对其进行分类。传统聚落边界的形状指数普遍偏高,表明传统聚落边界较为复杂,绝大部分传统聚落表现为枝杈状结构;相反,规划聚落则以规整的团、带状结构为主。其次,运用面积占比、分形维数等方法,考察了聚落的密实度与公共空间的图形特征,结果表明传统聚落的密实度优于规划聚落。最后,本文从最近邻庭院之间的角度、面积、距离标准差出发,检视了庭院分布的秩序性,结果表明,规划聚落庭院分布秩序性较强,传统聚落庭院分布相对较为紊乱。此外,本文还讨论了聚落的空间组织规律性,规划聚落对称与平行结构表现的较为典型,而传统聚落的团簇状结构发展的较为成熟。

传统聚落不规整的空间形态、灵活多变的庭院分布秩序和团簇状空间组织形式是其区别于规划聚落的主要特征,也是乡村聚落空间富有节奏变化的灵动之美的体现形式。但同时,传统聚落公共空间的不均衡配置也普遍存在。规划聚落受到城市化的侵蚀和影响非常大,不少乡村在城镇化过程中已经丧失原有的特征和特色,因此对村落空间进行保护刻不容缓;但在实践中,保护村落空间形态特征却流于表面,或盲目限制不给予开发,或过度干预其建设空间而破坏了原有形态特征[16]。

因此,本文通过对比规划聚落与传统聚落的空间形式认为,在集中式乡村聚落建设当中,乡村规划不能以城市化社区方式进行。应在提供同城市化社区相等公共设施的前提下,借鉴当地传统聚落空间形态、组织形式和庭院内部建筑的组合形式,促进当地聚落的空间特征与生活方式等文化特色承载体在本地域内的延续。将自上而下的规划行为与自下而上的村民自建行为结合起来进行聚落建设,甚至可以开放部分聚落空间或庭院空间以保障村民在生产与生活过程中产生空间溢出时,需要自助建设的需求。

参考文献:

[1] YanSui Liu, Yueheng Li. Revitalize the worlds countryside [J]. Nature,2017,548(7667):275-277.

[2]郑小玉,刘彦随.新时期中国“乡村病”的科学内涵、形成机制及调控策略[J].人文地理,2018,33(2):100-106.

[3] 张欣婷,李建学,邓钰婷,等.乡村自主性空间治理机制研究——基于土地资本化的视角[J].小城镇建设,2019,37(2):80-86.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.02.013.

[4] 张伟,许珊珊,袁晓霄.乡村振兴背景下的设计师使命[J].小城镇建设,2019,37(2):54-60.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.02.009.

[5] WANG J, ZHAO J, WU T, et al. A Co-Evolution Model of Planning Space and Self-Built Space for Compact Settlements in Rural China [J]. Nexus Network Journal,2017,19(2): 473-501.

[6] Wilczak J. Making the countryside more like the countryside Rural planning and metropolitan visions in post-quake Chengdu [J]. Geoforum,2017(78):110-118.

[7]宋洁.高寒牧区居民点分布特征及优化布局研究[D].西安:西北师范大学,2017.

[8] Batubara, Tanimura, et al. An Application of the AHP to Urban Residential Upgrading in Jakarta[J]. Jo-urnal of Asian Architecture and Building Engineering, 2002,1(1):253-259.

[9]天祝藏族自治县统计局.天祝藏族自治县统计年鉴2017[R], 2017.

[10]浦欣成.传统乡村聚落二维平面整体形态的量化方法研究[D].杭州:浙江大学,2012.

[11]李巍,杨哲.高寒民族地区乡村聚落边界形态量化研究——以甘南州夏河县为例[J].西北师范大学学报(自然科学版),2019,55(1):102-108.

[12] 刘红光,刘科伟.基于中心地理论的城镇等级—规模模型的分形构建及其应用[J].地理与地理信息科学,2006(3):74-77.

[13] 岳文泽,徐建华,司有元,等.分形理论在人文地理学中的应用研究[J].地理学与国土研究,2001(2):51-56.

[14]陈星星.基于夜间灯光数据的武汉市城镇用地扩张识别与空间分布特征研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2019,44(1):70-78.

[15] 金丽纯,焦胜.基于图论的传统村落公共空间结构及形成机制研究[J].规划师,2019,35(2):52-57.

[16] 李彦潼,黄思静,蒙元婧,等.基于SPSS分析下的南宁市村落空间形態特征影响因子研究[J].小城镇建设,2019,37(2):94-106.doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.02.015.