冬凌草毛状根体系的建立

2019-09-01张利军宋小锋朱畇昊

张利军 宋小锋 朱畇昊

[摘 要]用发根農杆菌(Agrobacterium rhizogenes)ATCC15834、ACCC10060、C58C1菌株对冬凌草无菌幼苗的叶片、茎段进行侵染,而后通过共培养的方法诱导其产生冬凌草毛状根,从而建立有效的冬凌草毛状根培养体系。通过PCR进一步检测T-DNA是否成功导入冬凌草毛状根中。通过用发根农杆菌ATCC15834、ACCC10060、C58C1菌株对冬凌草外植体进行侵染,能够成功诱导产生冬凌草毛状根,从而对冬凌草毛状根培养体系进行建立,在一定程度上为冬凌草毛状根的大规模培养奠定基础。

[关键词]冬凌草;毛状根;发根农杆菌;PCR

[中图分类号]S567.71 [文献标识码]A

冬凌草(Rabdosia rubescens)在清热解毒、健胃活血、消炎止痛及抗肿瘤方面具有很好的功效。冬凌草次生代谢产物主要包括有萜类、甾体类、挥发油及黄酮类化合物。其在抗肿瘤方面具有很好的作用,而且在进行的相关毒性实验测定中发现其并没有明显的毒性,这就使得其所具有的潜在药用价值被国内外众多学者所关注。

毛状根培养因具有使得植物快速生长、对外源植物激素没有依赖性等特点被众多学者所青睐。利用植物组织培养的方法进行次生代谢产物的生产不仅可以在一定程度上人为地对生产进度进行控制,使得生产过程不受环境的制约,而且能够在一定程度上对目的次生代谢产物的产量进行大规模的提高。因此,通过实验对冬凌草毛状根体系进行建立从而在一定程度上提高冬凌草次生代谢产物的生物合成量,这对于冬凌草药用价值的研究具有着非常重要的意义。

1 材料与方法

1.1 实验材料

冬凌草植株采集自济源冬凌草种植基地,发根农杆菌C58C1、ACCC10060、ATCC15834菌株均由实验室保存。

1.2 试剂与仪器

新型植物基因组DNA提取试剂盒,DNA Marker, Taq Mix(康为世纪),头孢噻肟钠(欧意药业),分光光度计(上海翱艺),电泳仪(BIO-RAD),分析天平(上海申安)。

2 实验方法

2.1 发根农杆菌菌株的活化与培养

分别取200μL于-80℃条件下保存的菌株ATCC15834、C58C1、ACCC10060,将其加入到已配制好的20mlYEB 液体培养基中,随后在27℃黑暗条件下对其进行200 rpm的快速振荡培养,待培养一段时间后对菌液OD600值进行测定,当其数值在0.3左右时以等体积的量向培养基中加入100μmol·L-1的乙酰基丁香酮(AS),随后对培养基进行继续振荡,待菌液的OD600值培养至0.6左右时,停止振荡培养。在27℃条件下以4000 rpm的转速对菌液进行10 min的离心,离心过后将上清液倒掉保留沉淀,随即以同等体积的量加入MS液体培养基和100μmol·L-1的AS混合液对菌体进行悬浮培养,继续活化30min后转化。

2.2 冬凌草毛状根的诱导与除菌

将培育良好的幼嫩冬凌草无菌苗叶片于无菌操作台上进行均匀的剪切,随后将其分别接种于不含有激素的MS固体培养基中,进行3-5天的预培养。待预培养结束,于无菌操作台上取出幼嫩的外植体叶片,并用无菌针在其叶片上进行扎口,随后将扎口后的叶片放入到已经活化好的上述菌液中,侵染15min,侵染过后将叶片从菌液中取出并通过无菌滤纸将叶片上剩余的菌液进行吸干,然后将其接种在含有100 μmol·L-1AS的MS固体培养基中,并于25.0℃培养条件下进行4d的共培养。

待共培养结束后,取出外植体并用无菌滤纸将其附带水分进行吸干,随后将外植体接种到含有500mg·L-1的头孢噻肟钠的除菌MS固体培养基上,并将其置于25℃的环境中进行暗培养,以促使其能够发根。培养过程中,每隔10d将其转入到新鲜的含有500mg·L-1的头孢噻肟钠同种培养基中,直到外植体长出毛状根。

在培养过程中,当毛状根的长度达到1-2cm左右时,将毛状根用无菌剪刀剪下并将其接种到含有500mg·L-1的头孢噻肟钠的1/2 MS除菌固体培养基上。每隔7d 继代培养一次,如此重复3-4次,其间并不断降低除菌培养基中头孢噻肟钠(Cef)的含量,直至最后Cef的含量为零。

2.3 冬凌草毛状根诱导的条件优化

2.3.1 菌株类型:实验所用到的菌株分别为发根农杆菌C58C1、ATCC15834、ACCC10060菌株。

2.3.2 预培养时间:预培养时间为2d、3d、4d。

2.4 冬凌草毛状根的PCR检测

冬凌草毛状根及叶片的roLB和roLC基因的PCR检测。冬凌草毛状根DNA提取按照DNA提取试剂盒操作。通过建立20μL的PCR反应体系对冬凌草毛状根及叶片的roLB和roLC基因进行扩增检测。待扩增反应完成后,用1.0 %的琼脂糖凝胶电泳对其进行检测,待电泳完成后进行观察。

3 结果与分析

3.1 毛状根的诱导

诱导用发根农杆菌ACCC10060、ATCC15834、C58C1对预处理的冬凌草叶片进行侵染能够使得冬凌草叶片被成功诱导产生冬凌草毛状根。对其进行大约10d的共培养,被侵染的冬凌草叶片与茎尖处开始产生黄白色的颗粒状突起,而后突起的部位开始进行发根,在此条件下产生的根具有明显的向上或斜向上生长的特性,没有出现向地性,出现较多呈白色的根毛。

继续培养两周左右,冬凌草毛状根长大并产生许多侧根。将其转接至除菌培养基3-4次进行彻底的除菌,待除菌彻底后挑选出生长旺盛、分支多的冬凌草毛状根,随后将此毛状根接种在不含有外源激素的1/2 MS固体培养基中,待培养一段时间后毛状根表现出较为良好的生长状况。

3.2 冬凌草毛状根诱导的条件优化

3.2.1 发根农杆菌菌株对冬凌草毛状根诱导的影响

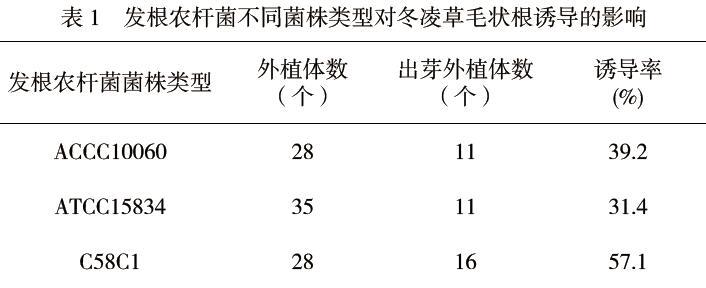

根据实验结果进行统计,发根农杆菌不同菌株类型对冬凌草毛状根的诱导如表1所示:

3.2.2 预培养时间对冬凌草毛状根诱导的影响

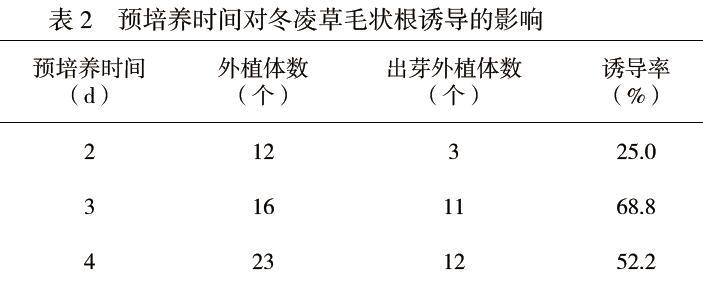

实验过程中分别将2d、3d、4d设置为发根农杆菌C58C1对冬凌草叶片的预培养时间。其对冬凌草毛状根诱导结果如表2所示:

3.3 冬凌草毛状根的PCR检测结果

图示中所标注的7和8分别代表ATCC 15834菌株所诱导的冬凌草毛状根的rolB和rolC基因扩增出的特异性片段,条带9和10则分别代表ACCC 10060菌株诱导的冬凌草毛状根的rolB和rolC基因扩增出的特异性片段,而条带11和12表示C58C1菌株诱导的冬凌草毛状根的rolB和rolC基因扩增出的特异性片段,条带大小均与目的基因大小一致;图中标注13和14的位置对应为阴性对照的冬凌草幼嫩无菌苗的rolB、rolC基因扩增出的特异性片段,实验过程中并未出现条带。

M:核酸分子量标准DL2000;1-6:作为阳性对照的ATCC15834、ACCC10060、C58C1菌株质粒DNA的PCR扩增结果;7-12:不同菌株诱导的毛状根单克隆的DNA的PCR扩增结果;13-14:作为阴性对照的冬凌草无菌苗的DNA的PCR扩增结果。

4 结论与讨论

不同的菌株对同一植物进行侵染时,其对发根的诱导率可能产生不同的结果。在本实验中,共选取三种不同的发根农杆菌(ACCC10060、ATCC15834、C58C1)对冬凌草進行侵染诱导,结果表明,在其他外部条件均相同的时候发根农杆菌C58C1的诱导率是最佳。预培养的时间对于发根农杆菌侵染诱导冬凌草具有影响作用。本实验发现冬凌草最佳的预培养时间是3d,该条件下不仅能够使得冬凌草的发根诱导率高达68.8%,而且冬凌草的出根时间是较为早的、出根数量相对较多、生长状况方面也相对良好。我们认为很大的原因可能是由于适当的预处理时间能够在一定程度上降低发根农杆菌在侵染冬凌草的过程中对其造成的胁迫伤害,并且能够在一定程度上使得要转化的外植体细胞维持在适宜发根农杆菌侵染的生理状态即感受状态。本实验所建立的有效的冬凌草毛状根培养体系、冬凌草毛状根的大规模培养体系,为使用对毛状根生产冬凌草次生代谢产物的奠定了坚实的基础。

[参考文献]

[1] 左海军,李丹,吴斌,等.冬凌草的化学成分及其抗肿瘤活性[J].沈阳药科大学学报,2005(04).

[2] 王大海,姬志勤,魏少鹏,等.冬凌草中抑菌成分研究[J].农药,2010(06).

[3] 张广求,王伯初,段传人,等.提高毛状根中次生代谢产物含量的方法与技术[J].重庆大学学报(自然科学版),2005(06).

[4] 孙敏.药用植物毛状根培养与应用[D].西南师范大学,2011.

[5] 孙际薇.茉莉酸甲酯对曼陀罗毛状根的生长及次生代谢产物产生的影响[D].西南大学,2014.

[6] 刘连旺,李先恩,张永清.药用植物毛根状研究进展[J].山东中医药大学学报,2015(03).