耳穴揿针治疗外感风热咽痛78例临床疗效观察

2019-09-01李文明马洪进刘钰

李文明 马洪进 刘钰

摘要 目的:观察耳穴揿针治疗外感风热咽痛的临床疗效。方法:将78例外感风热咽痛患者随机分为两组各39例,对照组给予常规抗感染、对症处理,治疗组在对照组基础上,给予耳穴揿针埋针治疗,连续治疗2d,观察治疗后1 min、治疗后2d止痛效果。结果:治疗组治疗后1 min和治疗后2d疼痛评分(VAS)与对照组相比,差异有统计学意义(P<()05)。结论:耳穴揿针埋针治疗外感风热咽痛快速有效,值得推广。

关键词 外感风热咽痛;耳穴揿针;针刺止痛;临床观察

急性咽痛患者在社区门诊中极为常见,就诊时以咽痛为主诉,属中医学“急喉痹”范畴,病因多为外感风热。西医多为急性咽炎与急性扁桃体炎,可见于各个年龄段,好发于秋冬季。揿针疗法是毫针留针法的发展,可以延长针刺作用,常用于某些顽固性疾病以及一些疼痛性疾病,临床常见报道于偏头痛、颈肩腰腿痛、带状疱疹神经痛、痛经的治疗。在临床治疗过程中发现耳穴揿针埋针能快速有效缓解咽痛,治疗外感风热咽痛取得良好的临床实践效果,现报告如下。

资料与方法

2017年6月-2018年6月收治外感风热咽痛患者78例,中医均符合外感风热咽痛的纳入标准【1】,西医均符合急性咽炎、急性扁桃体炎的纳入标准【2】,年龄18 - 75岁,发病时间2d以内,且发病后尚未治疗,无、心、肝、肾及血液等方面疾病。按照随机数字法分为治疗组和对照组各39例,其中治疗组急性咽炎29例、急性扁桃体炎10例;对照组急性咽炎26例、急性扁桃体炎13例。

治疗方法:对照组给予常规抗感染(阿奇霉素0.5 9,1次/d口服)及对症处理(藍芩口服液20 mL,3次/d口服);治疗组在此基础上给予耳穴揿针埋针治疗。急性咽炎耳穴选取:咽喉、肺、神门、皮质下,急性扁桃体炎耳穴选取:扁桃体、肺、神门、皮质下,均取双侧穴位。操作方法:患者坐位,穴位定位后,常规消毒,用镊子夹取一次性无菌揿针,对准穴位敏感点,快速刺入,并按压10 s,以得气微胀为度,粘贴牢同。留针2d,为增强刺激作用,每天定时按压3次,每次约l min,以酸胀发热能耐受为度,两次按揉时间间隔4h。2d后取下。所有患者耳穴定位及针刺治疗均由1人完成,耳穴定位参考《针灸学》(人民卫牛出版社,第4版)。

观察指标:连续治疗2d,观察治疗后l min、治疗后2d止痛效果。采用视觉模拟评分法91(VAS):将疼痛用一条长10 cm的线段表示,均分10段,O表示无痛,IO表示剧痛,中间部分表示不同程度的疼痛,让患者按照自己感觉确定疼痛所处的位置,在线段上做标记,确定相应的分数。

统计学方法:采用统计软件SPSS21.O对收集的数据进行统计学处理,计数资料比较采用x'检验,计量资料以(_±s)表示,组间比较采用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

结果

治疗组男12例,女25例,年龄52 -74岁,急性咽炎30例,急性扁桃体炎9例;对照组男10例,女29例,年龄54 -75岁,急性咽炎32例,急性扁桃体炎7例。其中两组性别、年龄、病种力‘面差异无统计学意义fP>0.05),两组一般资料具有可比性。

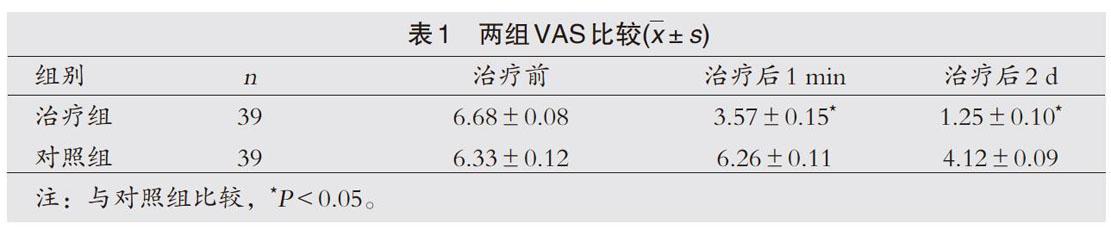

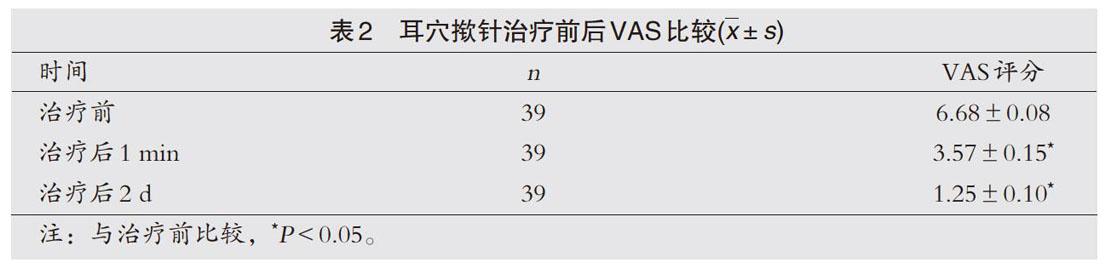

疼痛积分比较:两组治疗前VAS比较,治疗前两组VAS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),两组具有可比性。治疗后I min两组VAS评分比较,治疗组优于对照组fP<0.05)。治疗后2 d两组VAS评分比较,治疗组优于对照组(P<0.05)。耳穴揿针治疗后l min、治疗后2dVAS评分均明显下降,且治疗l min下降更明显(P<0.05)。两组治疗前后VAS统计结果,见表l和表2。

讨论

通过本研究发现耳穴揿针对外感风热咽痛患者具有良好的镇痛效果,在耳穴揿针治疗后咽痛即时镇痛效果显著,而且该操作方便快捷,可作为中医适宜技术广泛推广。

急性咽炎与急性扁桃体炎均为社区常见病,多发于秋冬或冬春季节交替之时,从临床用药来看,大多数采用抗牛素类药物治疗。社区卫牛站缺乏化验检查手段,多为经验性用药,一般见到吞咽痛、发热、咽部黏膜充血、扁桃体脓点、颌下淋巴结肿大,会给予抗牛素及对症治疗,安全性和有效性都存在争议。

急性咽炎属中医学“急喉痹”范畴,急性扁桃体炎属中医学“乳蛾”范畴,患者一般以咽痛为主诉,病因多为风热外袭。正如《太平圣惠方》日“风邪热气,搏于脾肺,经络不通,邪热冲上,上焦壅滞而令咽喉痛也”。故治疗以清肺泻热,活血通络为原则。咽喉与脏腑、经络关系密切。而耳与脏腑、经络联系亦非常密切,通过对耳穴的刺激,疏通经络,调节脏腑,直达病所,从而达到治病的目的。在临证中发现,相对于内脏、四肢等有具体疼痛部位的痛证,耳穴疗法更长于治疗头颈面部的疼痛,尤其是咽痛。

传统耳穴贴压法以王不留行籽为主,为表面压迫刺激,不够深入,并且存在疼痛重、容易脱落等缺点,本研究所用揿针疗法古已有之,是久留针的一种发展,具有行气活血、通经止痛的作用,与传统耳穴贴压法相比,揿针能深入皮下,产牛更持久、更稳定、更强烈的刺激,促进经络气血的有序运行,从而增强针刺镇痛的疗效。揿针埋于耳穴,未达组织深层,不会伤及大血管及神经干,无疼痛,故更容易被患者接受。此外揿针埋植于皮下,与传统耳穴贴压法相比粘贴更牢同,不容易脱落,保证了刺激的持久性。临证主要根据经脉循行和脏腑联系取穴,咽喉、扁桃体为局部取穴以通络利咽;肺可宣肺清热;神门、皮质下可消炎止痛。耳穴揿针治疗外感风热咽痛,能清泄肺热,通畅经气,运行咽喉部气血,使咽窍开,通则不痛。目前采用耳穴揿针治疗本病的研究与报道尚少见。本研究采用耳穴揿针治疗外感咽痛,与单纯药物治疗的对照组进行疗效比较,证实缓解咽痛疗效显著,无不良反应,并且可减少抗牛素的使用,缩短病程。综上所述,耳穴揿针疗法具有简单易行、起效快、疼痛小、无不良反应等特点,患者依从性好,尤其惧怕针刺者。耳穴揿针治疗外感风热咽痛方面简效便廉,值得临床进一步推广。

参考文献

【1】郑筱萸.中药新药临床研究指导原则【s】京:中国医药科技出版社,2002:68-73

【2】孔维佳.耳鼻喉头领外科学【M]北京:人民卫生出版社,2014:361-362.

【3】中华医学会骨科学分会骨科常见疼痛的处理专家建议【J】中华骨科杂志,2008,28(1):78-81.