“3D建模”:思维可视化的数学课堂重建

2019-08-28江苏常州市武进区实验小学分校陈小彬

江苏常州市武进区实验小学分校 陈小彬

数学,是思维的体操。通过数学学习,发展学生的数学思维,是数学教学的根本任务,也是核心素养背景下数学教育最关键的价值诉求。信息技术高速发展的今天,处于支配地位的科技会重建学生与教师的关系,使教学的方式和内容更加多元、灵活,更加便捷。“抢抓信息化机遇,助推教育公平;致力于创新,以信息化助推优质资源”等大背景下,数学教学如何利用技术改变“教”与“学”的方式?3D建模软件应用于数学课堂,已经成为当代数学教育的迫切需求。“3D建模”通过新形象的方式,帮助学生有效建立“空间观念”,让学生数学思维可视化。

一、“3D建模”应用于数学教学的价值与意义

1.“3D建模”让学生的数学思维从“平面”走向“立体”

在帮助学生建构空间观念的知识时,往往教师不断在培养学生的“联想”能力,空间想象能力的培养是儿童数学素养的重要内容之一。3D建模技术的应用,就能够帮助学生更好地建构空间观念,甚至为空间观念比较薄弱的学生提供一个思考的支架,找到数学的本质,从而让学生的数学思维从“平面”走向“立体”。

2.“3D建模”让学生的数学探究从“自发”走向“自觉”

在平时的课堂中,我们学立体几何、学数学,用三角尺、直尺、圆规等辅助解决问题。在数字时代,很多数字工具,搭建支架,解决了我们没有工具支持下很难解决的问题。如圆柱、圆锥、球体等很多立体图形,在学生借助常用的数学工具,依然难以解决空间建构的难点,3D建模软件的应用,给学生提供更多探究的空间,让学生的数学探究从“自发”走向“自觉”。

3.“3D建模”让学生的数学学习方法从“模仿”走向“独创”

思维的独创性是指独立思考创造出有社会(或个人)价值的具有新颖性成分的成果的智力品质。“3D建模”为学生提供多材料、多方式、多渠道的学习,帮助学生在现成资料的基础上,利用建模技术,从一维思考走向三维立体,既有直观想象,又有真实体验,立体构思,形成思维与想象的有机统一,让学生的数学思维从“模仿”走向“独创”。

二、“3D建模”:思维可视化的小学数学课堂重建策略

1.立体图形精准加工,唤醒文本的思维可能

好的数学文本一定具有引发思维的可能性,但可能性如何转化为现实,引发学生的有效思维,我们需要寻求技术媒介的支撑,通过技术对文本进行适切儿童心理规律与年龄特点的精准加工。为了达到直击学生思维的数学课堂,需要学习工具的设计、学习空间的设计、学习场景的设计,要借助技术与传统课堂“并行”。

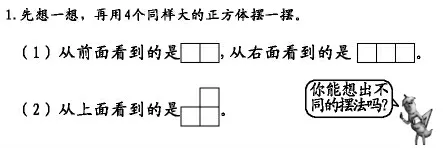

如苏教版数学四年级上册《观察物体》:

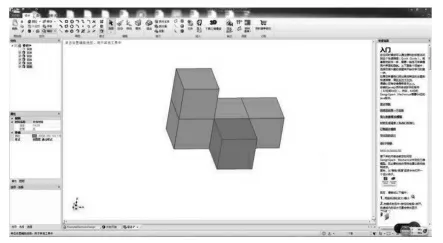

利用“DesignSpark Mechanical,非CAD工程师的三维设计软件”就可以简单快捷地创造出正方体,再按照要求进行摆放,学生在创建、摆放的过程中,已经感悟到了空间观念,经历了动手操作的全过程,促进了学生空间观念的建构。充分利用技术,开放的文本空间、有效的任务驱动,唤醒文本的思维可能,让文本真正成为思维的可能,让学习场景与学习内容关联,浸润式地学习,唤醒学生的思维可能。

2.借助技术问题驱动,激活思维的内在动力

数学问题是指不能用现成的数学经验和方法解决的一种情景状态。如果把一个数学问题看作一个系统,那么这个系统中至少有一个要素是学生还不知道的。因此,选择问题的时候,要关注问题本身是否能够引发学生思考。为了让学生有更大的思维空间,更好地引发学生思维冲突,问题来源应尽可能来自学生。3D建模很好地实现了数学探索的空间,为学生创设了具有思维挑战的问题。

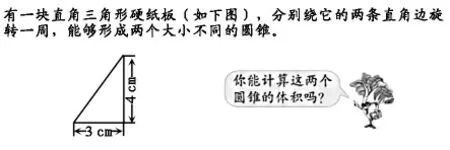

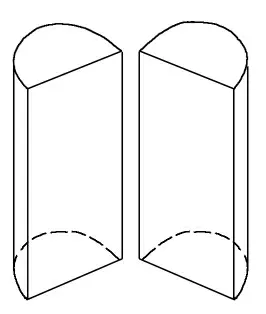

如苏教版数学六年级下册《圆柱体、圆锥体》:

直观想象对于小学生的认知水平来说,是比较抽象的数学素养,借助3D软件,让抽象问题形象化,顺应了儿童的认知发展规律。

培养立体图形观是立体几何教学的重要目标。利用“DesignSpark Mechanical,非CAD工程师的三维设计软件”代替黑板作立体图,就会变得方便、高效。在画图的过程中,学生的立体图形观自然而然形成。而且教师也无须讲解太多,整个教学过程可以行云流水。学生经历了“画长方形—选择旋转轴—旋转旋转面—形成圆柱体”这样的过程,对这个圆柱体的形成要素记忆非常深刻,对“面动成体”空间观念的建构有着重要意义。

3.巧用软件动手“做”,引领思维的纵深发展

数学学习的实质是数学认知结构形成、完善和不断发展的过程,这种过程在同化、顺应的作用下,将新的数学知识与已有的数学认知结构相互整合而实现。数学学习决定学生数学思维发展的水平和质量,教学时,利用3D软件引导学生动手“做”数学,在操作、演示、实验、实践的过程中,教师可以有机会“观察”学生的思维路径、方向与状态,灵活调整自己的教学,以更好地培养、发展学生的数学思维。

例如:一个用塑料薄膜覆盖的蔬菜大棚,长15米,横截面是一个半径2米的半圆形。

(1)搭建这个大棚大约要用多少平方米的塑料薄膜?

(2)大棚内的空间大约有多大?

(1)计算半个圆柱体的表面积;

(2)计算半个圆柱体的体积。

这类问题,学生没有一个抓手,往往就会出现错误。因此,探索课程从一张张用于记录、阅读、写作的课桌转变为一张用于实践、协作、创造的工作台是时代发展的需求。3D软件的可操作性,点燃了学生的创造热情、思考热情。

学生通过自己创作得到的立体图形——小小的3D图,外化并折射出学生不同的思维线索、路径和水平,这些给教师了解学生的思维现状,进而做出有针对性的引导提供了可靠的技术支持。让思维有一个生长的过程,就不会出现教师的理解代替学生的理解,通过技术情境体验的维度是多样的,让学生们更多地身处真实、复杂的情境之中,并且能够暴露思维的足迹,不断迭代,发展思维。

4.情境再现“说”出来,让思维动态展现

语言是思维的外化。借助语言,我们可以通过“画”把思维展现出来。语言,是教师了解学生思维水平的最好载体。数学教学过程中,教师要克制自己“教”“说”的欲望,尽可能给学生创造更多表达的时间和空间,学生自主表达、自由表达、充分表达,并在对话、沟通、质疑、答辩的过程中,展现、发展和提升思维。利用技术,实现真实情境再现,创设学生语言表达的最好场域,通过学生的语言展示,给教师触摸学生的思维轨迹创造了极佳的条件。

如:

在长方体中间挖去一个最大的圆柱,求剩下的面积是多少。长方体有怎样的特征?

学生在实践操作中,复现真实情境,为空间观念的形成找到了支架。语言给了学生展现思维的机会,也给了教师把握学生思维的机会,更给了教师引导学生的思维由零散走向系统、从肤浅走向深刻的机会。我们的数学教学,要关注学生的语言,并透过语言“看到”学生的思维,引领学生的思维发展。

用搜索初探,用视频感受,用百科深究,用云存储和在线文档研讨,用管理平台加反馈,用3D建模建构空间观念。通过立体图形精准加工,唤醒文本的思维可能;借助技术问题驱动、激活思维的内在动力;巧用软件动手“做”,引领思维的纵深发展;情境再现“说”出来,让思维动态展现,让学生的数学思维从“平面”走向“立体”,让数学探究从“自发”走向“自觉”,让学生的数学学习方法从“模仿”走向“独创”。