小学阶段文言文教学的三维指向

2019-08-28浙江杭州萧山区世纪实验小学汤晓龙

浙江杭州萧山区世纪实验小学 汤晓龙

浙江杭州萧山区长沙小学 孙桢铠

统编版语文教材的一大特色:相较人教版语文教材,小古文提前了近两年来到学生的课堂中。面对如此巨大的提前量,“如何给予学生最合适的古文启蒙教学?”就成了一线语文教师需要考虑的最现实的问题。

启蒙可解释为“使初学者得到基本的、入门的知识”。在日益呼唤传统文化回归的时代背景下,学生们若能在学习中对古文心生亲近,产生兴趣,那将是他们日后学习中的宝贵财富。所以就古文教学的启蒙而言应当根据学生实际,定位课堂,设计并进行学与教的活动:古文于学生而言是否每一篇都陌生而遥远?得先弄清楚实际情况;古文教学不可古板,学生富有兴趣,才会积极主动地投身到学习和探究活动中;教师应该尊重学生和教学实际进行引导,与学生形成学习的合力。

一、文本与学生的碰撞

1.经验影响——明确即时需求

人们在同客观事物直接接触的过程中,通过感觉器官获得关于客观事物的现象和外部联系的认识被称之为经验。经验源于社会实践,同时它又反作用于后续实践活动,以此不断深化、累积。

《司马光》一文选自《宋史·司马光传》,以原文呈现,简要地记载了司马光小时候砸缸救友一事,表现了他自小就与众不同,格外冷静和聪慧。这些内容在未经历学习活动前,学生们并不知晓。但《司马光砸缸》却是作为中华著名历史故事,以图文、儿歌、动画等形式在幼儿和小学阶段中广泛传播,在中国几乎家喻户晓。

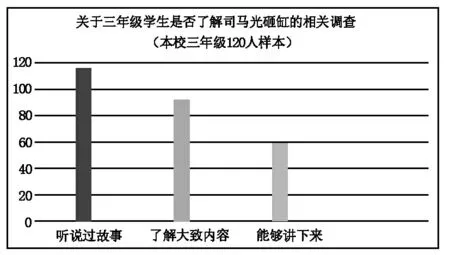

三年级学生都知道《司马光砸缸》的故事吗?这又会对小古文《司马光》的学与教产生怎样的影响?固有经验会对学习产生怎样的影响,当优先考虑。因此,笔者首先以本校三年级120名学生为样本,进行一次调查统计,结果如下:

据统计结果显示:本校三年级学生(除个别特殊儿童外)都听过司马光砸缸的故事,大致了解内容的也有三分之二以上,即便要学生完整地讲这个故事,也有近半数能够做到。

学生往往会联系固有经验,去帮助理解文章内容。因此《司马光》一文的内容理解,讲故事等目标需要完成,但绝不是重点,更不会是难点。用各种有趣的方式读好小古文,拉近自身与古文的距离;感受同一个故事的不同呈现方式,激发学生们的阅读兴趣,这些目标更契合学生的年龄特点和实际需求,是更适合的启蒙教学。这也体现了统编版语文教材将《司马光》一文安排为首篇小古文的合理性。

2.能力差异——灵活使用“支架”

“支架”一词是从建筑行业借用来的术语,美国教育学家和心理学家布鲁纳将其引入教育行业。特指在教育活动中,学生通过他人提供的帮助和辅助物完成本无法独立完成的任务。其实质是教育中的一种合作:教师向学生提供帮助,学生主动学习。

凡学古文,“读准字音”“读好停顿”“读懂大意”“熟读成诵”这几个环节,都为教师所重视。只是很多时候,古文学习变成你朗读,我朗读,大家一起朗读,多读几遍开始背诵。这可算是一种方法,却不是最合理、合适的方法。

笔者非常认同朗读的重要性,尤以读好停顿之事,则非朗读不可为也! 但朗读,并不是放任——我们可以发现,无论是课后习题,还是课堂作业本的练习,都非常关注学生有节奏地朗读。课后习题要求学生跟着教师朗读,注意词句间的停顿;课堂作业本选出正确的朗读节奏,打勾。题目中直接呈现停顿线。两者都是学生初次接触古文,学习有节奏读的优质支架。教师需要做的便是以更合适的方式将支架提供给学生们,助其达成“读好停顿”的目标。

案例(市级公开课案例):

(学生试读与个别朗读)

师:听了同学们的朗读,老师也想试一试,不知可否?

生:可以。

师:我在读的时候,你们帮我一个小忙,老师在朗读的过程中,哪个地方停顿了一下,你用一条斜线标出来。我举个例子“群儿戏于庭”在哪停顿?

生:群儿后面。

师:就像这样标出来。(PPT出示划斜线效果,接着听老师慢慢朗读,学生标斜线)

师:你用你的朗读来告诉我,你的节奏是怎么划分的?是不是和我差不多?

生1:群儿/戏于庭……(几个学生分别朗读,教师指导纠正)

师:咱们一起来读。

(生齐读)

师:现在我们把课堂作业本打开,第二大题第1小题,是让我们选择停顿合适的句子,画上勾。

(学生选择,然后以朗读的形式校对)

上述案例中,教师在这一环节上放慢脚步,给足时间。学生们通过教师的举例,了解停顿线的基本画法;根据教师的示范朗读,实践如何画停顿线;又结合作业本进行了有效的反馈,反馈的形式仍然基于朗读。真正做到读着读着,读出了节奏感。如此呈现,课堂效果极佳。

是否公开课上有极佳的效果,就可以直接沿用到我们平时的语文课堂中呢?答案非常明显——不能。公开课效益远高于家常课。无论学生质量还是学生的专注度,都不在一个层级。毕竟不是所有的课都叫“公开课”,更不是所有的一线教师都能将第一篇小古文的教学,搬上公开课的舞台。学生之间的差异性要求我们更灵活地使用学习支架。

比如课后习题:“跟着老师朗读,注意停顿……”如果相对学力较弱的班级,可以考虑直接跟着教师一句一句读,学生第一次读这么有节奏的文章,甚觉新鲜,参与热情也会很高。从整体的角度看,这种方式对于三年级学生是简单有效的,并非洪水猛兽,无须避之不及。

再如,关于停顿线这个术语,教师是否有必要直接告诉学生,并让学生尝试画停顿线——毕竟人教版语文教材的古文教学,通常是由五年级学生来完成这项任务。何况语文课堂作业本上有较简单有效的练习,不妨先跟着教师读两遍,再回去选一选,在题型中也能观察到停顿线这一特殊的符号,避免难度过高,一开始就打击部分学生的学习自信心。

二、教师对文本的解构

教师对于文本的解构,往往直观体现在教学目标上。作为一线教师,首先得明白课文应当“教什么”。目标是对预期活动的主观设想,也是活动的预期目的,为活动提供指导。文本多样,个性丰富,需要给予足够的尊重。往往“弱水三千,我该取哪一瓢”的问题也会困扰教师,所以教学实践中,我们遵循《义务教育语文课程标准(2011年版)》和教材单元系统的指导,如此必然能对具体一堂课中的学与教产生积极的作用。

1.体现文本个性,激古趣,学文章

文章的样式万千,统编版语文三年级上册引入古文,对于学生这是全新的样式,编者意在让学生去认识和感受独特的样式。

(1)引读有法

古文即古代人的文章,其实是一个泛称,其中同样有很多类型。但相对于现代的文章,它的一大特点就是简洁。尤其《司马光》一文,连题带文一共33字,与古诗的字数相当。这样的文章适合哪种方式?朗读无疑。

课前先让学生们读一读唐代诗人杜牧的《山行》,会发现学生们停顿有序,很有味道。联系古诗,进入学习古文,读的方法有了引导,学的热情有了提高。

古人摇头念书,把握节奏——在今天的学生看来,这是一种非常有趣的现象。鼓励学生大胆尝试,摇头晃脑,按着适合的节奏放声朗读,可以让课堂更富“古色”,趣味性能强烈刺激并大幅提升学生的学习欲望。

(2)知识纵深

《司马光》是《宋史·司马光传》中的节选,有关《宋史》、司马光、《资治通鉴》的文化知识和时代背景都太过深奥,三年级学生是很难全盘接受的。所以,教师需要把握“度”:本文出处,注释1已做简单解释,对于三年级学生足矣;关于《资治通鉴》,结尾稍加一提,留些印象即可;至于司马光的生平事迹,更不可先说一通,应当是经过一番学习活动,学生从字里行间感受到司马光与众不同的思维方式,危急时刻的沉着勇敢之后,再鼓励学生课后了解——小时候的司马光已经如此了不起,长大了又会成为一个怎么样的人呢?学生主动去拓宽知识面会是件功在今后的好事。

笔者始终认为,文本是属于学生的,是有个性的。激发古文之趣学,那对学生的古文启蒙自然是大有裨益。

2.教材强调整体,多关照,定目标

(1)新课标指导下的目标统整

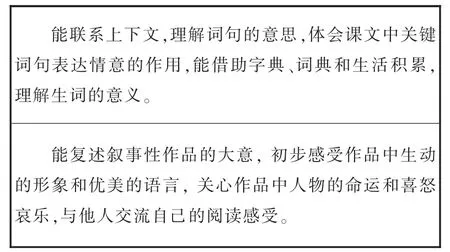

《义务教育语文课程标准(2011年版)》关于第二学段目标与内容表述如下:

新课标的指导相对宏观,具体落实到课文中,还需要经过一系列的筛选、统整:

第一,小古文独特的构成,还可以借助注释理解字词和文章大意,需要学生有直接的体验;

第二,因为固有经验的存在,大致理解句子,复述大意对于三年级学生并不困难;

第三,“体会文中关键词句表情达意的作用”与“感受作品中的人物形象”在《司马光》一文的教学中,只需聚焦“光持石击瓮破之”便可以达到效果:连续动词的使用可以看出司马光的冷静、果断;砸缸而非捞人的举动又能让学生感受到他如此年少就与众不同、机智聪慧。

(2)单元体系下的目标调整

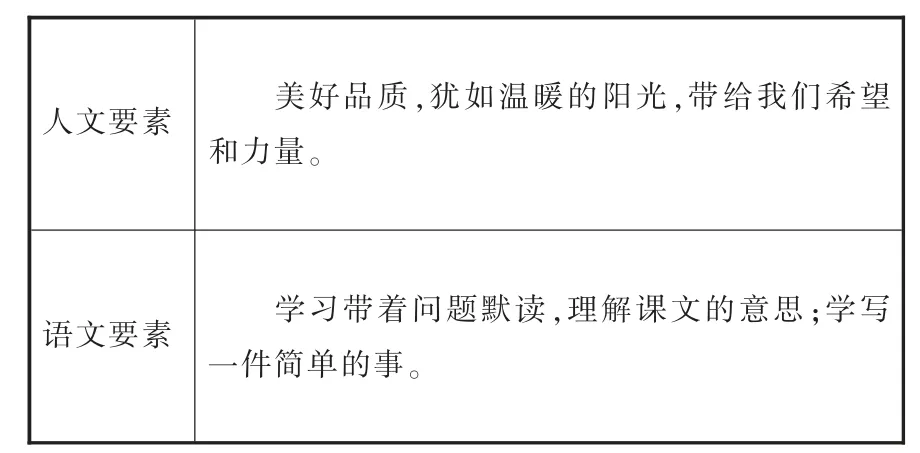

《司马光》一文是统编版语文三年级上册第八单元的首篇课文。本单元体系中,教师需要看到几个关键的要素:

语文要素举足轻重,但是需要分清阅读与习作的区别,两者各有特点。重视由读到写的编排原则,阅读不能抢了习作的,把握住一点即可——“带着问题默读,理解课文的意思”。例如:“传统故事《司马光砸缸》与古文《司马光》写的是同一件事情吗?”这是每个学生都会联系经验而生成的问题。学生的学习就可以沿着这个问题展开,既能读懂,更能读好。

人文素养需要重视,毕竟语文是人文性与工具性统一的学科,不能让课堂只追求技术,也要注意语文学科不等于思想品德,应让学生聚焦关键词句,感受司马光优秀的品质。还可以引入资料,加深学生对此的感受,如《宋史·司马光传》的下语句“其后京、洛间画以为图”便可引发三年级学生的思考,当地人为什么要把这件事绘制成图,广为流传,甚至现在的人,也将他的事迹广为传颂,乃至家喻户晓呢?

语文教育就需要处理好人文主题和语文要素的关系。语文教学不是枯燥乏味的训练,也不能走思想教育的道路。

三、教师向学生的亲近

课堂是帮助学生学习的地方,教师应该从课堂的中央抽身出来,放下身段,亲近学生。这其中迫切需要解决的就是“如何处理教师的引导与学生的自主感悟两者之间的关系”?答案无非是“解决学生想解决的问题,说有利于学生的话”。

1.明确亟待解决的问题

怎么样解决学生的问题,首先教师须明确学生亟待解决的问题是什么。从《司马光》一文来看,作为学习古文的启蒙篇,无论在怎样的课堂中,学生遇到的第一个问题很固定——怎样停顿?怎样把课文先读好?跟着教师读,听同学们读,自由朗读,赛读,如此多样的读均是潜移默化式的,甚至是就文论文的,换一篇古文,怎么停顿?又得从头来一遍。因此,教师当思考:如何将简单的古文朗读技巧渗透在古文的启蒙教学中。比如,可设置环节,请学生找出故事中的人物,再读好故事中的人物。在此过程中,他们就会发现人物后面都不约而同地停顿了,再适当总结。如此一来学生就会有深刻体会,在以后的古文学习中,就可以依据这一学习经验,读好人物后面的停顿。

2.进行有利建构的引导

在实际教学中,常常会有这样的情况:学生对于某些疑惑,他们心中有一些简单的词语,却无法建构完整的语言,将自己的答案讲清楚,把疑难解决掉。此时,教师需要如何引导,也是极富考验的一件事。

例如,《司马光》一文中有一个多动词的长句——“光持石击瓮破之”,总有些学生读了多遍,停顿还是显得很犹疑;也有些学生能读好停顿,却读不出破翁时的果断、有力。此时可以引导学生演一演这个“持石击瓮”的动作,感受其速度快、力量大的特点。还可以给学生一些比较项,如果用逗号将三个词语分隔开来——“光持石,击瓮,破之”意思并没有改变,反而能更好地帮助我们读好。我们能用它把原句替换掉吗?学生必然会给出否定的回答,发现这其中表现了情况危急,动作迅猛,表现了救人者的果断。

另外,在《司马光》的学习中,让学生感受司马光这个人物身上的美好品质也是目标之一,但是他们的词汇中,只有聪明、机智,并不能说清楚,这种聪明到底体现在哪?此时,教师适时反问:“你救落水之人,会用什么方法?”让同学们各抒己见,如用绳子或者竹竿把人拉出来,或者叫大人来捞人。其实都是一种“人离水”的常规思维,教师适时总结,将这种思维板书呈现。学生在教师的引导下可以发现司马光的逆向思维——“水离人”,非常与众不同,是机智的表现。

引导的根本目的是服务于学生的学习活动,对于古文的启蒙而言,引导就是提供给三年级学生更多的材料,帮助他们搭建通往古文学习的桥梁。

同为古文教学的启蒙篇,统编版语文中的《司马光》与人教版语文中的《杨氏之子》差异极大;同样是接受古文启蒙,三年级学生与五年级学生在认知、接受、表达的能力上存在天壤之别。三年级学生有着更强的好奇心和驱动力,适当以兴趣导之;统编版语文教材有着更加科学、完备的体系,更有条理的教学;教师把身段放得更低,亲近年龄更小、基础更薄弱些的学生。如此,启蒙的效果更胜高段学生一筹。笔者始终相信,有据有趣的启蒙课堂,才能让学生们更亲近古文,亲近传统文化。