电针治疗肝胃不和型功能性消化不良的临床疗效

2019-08-24周丽王丹潘小丽范建超徐派的张红星

周丽 王丹 潘小丽 范建超 徐派的 张红星,2

1湖北中医药大学(武汉430061);2武汉市中西医结合医院(武汉430022)

功能性消化不良(functional dyspepsia,FD)是指排除器质性、代谢性和系统性疾病后的一种胃肠道不适症状,包括早饱、餐后不适、腹胀、恶心、上腹痛、上腹烧灼感等,属于临床上常见的胃肠道疾病之一,可分为餐后不适综合征(postprandial distress syndrome,PDS)和上腹疼痛综合征(epigastric pain syndrome,EPS)两种亚型[1-2]。研究表明FD在普通人群中的发病率为5%~20%,常反复发作,并且FD在发病过程中常伴有焦虑或抑郁症状,给患者的生活和工作造成严重影响[3]。根据FD中医证型分析资料显示,肝郁与FD的发病关系密切,其中肝胃不和型患者最多见,占总患者的20%~60%[4-5]。西医对于这一类患者多用促胃肠动力剂联合抗焦虑抑郁药物口服治疗,但起到的疗效不太满意,并且时有腹痛、腹泻等不良反应发生,治疗后还易复发[6]。临床亟待寻求一种新的方法来提高FD的治疗有效率和减少复发率,而胃肠道疾病为中医针灸治疗的优势病种,多年来的研究显示[7-8],电针可以增强胃肠动力,加速胃排空,减轻FD患者不适症状,并且具有经济、安全可靠等优点,不失为临床治疗FD的一种好方法。本临床研究采取电针疗法,将随访期延长至治疗后3个月,旨在更加深入地对电针治疗FD的疗效进行探讨,进一步评价电针治疗FD的有效性和复发情况,为之后临床治疗FD提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料80例肝胃不和型FD患者均为2017年7月至2018年10月在武汉市中西医结合医院针灸科及消化内科门诊就诊的患者,按照随机数字表法随机将其分为电针组(40例)和西药组(40例)。纳入标准:(1)符合罗马Ⅳ功能性消化不良诊断标准的患者[9];(2)中医诊断为肝胃不和型的患者[10];(3)年龄在18 ~ 75岁的患者;(4)询问过敏史,对西药莫沙必利及黛力新不过敏者;(5)志愿接受本临床试验,并签署知情同意书者。排除标准:(1)经内镜、钡透、B超等检查存在消化道溃疡、糜烂、肿瘤等器质性病变者;(2)有中风病、结缔组织病、血液系统疾病、精神病等全身性疾病者;(3)有肝、胆、胰、脾、肾等器官病变及心血管疾病者;(4)近半年内有妊娠要求、妊娠期及哺乳期妇女;(5)治疗前4周服用过促胃肠动力药、抗生素类药、抗焦虑抑郁药物等(备注:此类患者可停药4周后入组);(6)不愿签署知情同意书者。剔除和脱落标准:(1)在治疗过程中出现腹痛、腹泻或晕针等不良反应,不宜继续受试者;(2)难以配合治疗或依从性差,试验中途要求退出者。

1.2 治疗方法所有患者均嘱其进食易消化的食物,勿进刺激、辛辣、产气食物,适当运动,适当室外活动放松心情等。

1.2.1 电针组选穴中脘、足三里(双侧)、太冲(双侧),腧穴定位参照2006年中华人民共和国国家标准《腧穴名称与定位》(GB/T 12346-2006)。操作:患者取仰卧位,常规消毒,一次性毫针(0.25×40 mm)针刺,所取穴位均向下直刺1寸,提插捻转得气;连接电针仪:左侧足三里、太冲一组,右侧足三里、太冲一组;电针参数:疏密波,频率2/15 Hz,电流强度以患者有感觉刺激为度。每日1次,每次留针30 min,连续治疗5 d休息2 d为1个疗程,连续治疗4个疗程。

1.2.2 西药组予以西药枸橼酸莫沙必利分散片(新络纳,5 mg×20片/盒),1次1片,每日3次,于每日三餐前30 min内口服;氟哌噻吨美利曲辛片(黛力新,0.5 mg:10 mg×20片/盒),1次1片,每日2次,于早午餐后各口服1片;口服7日为1个疗程,连续治疗4个疗程。

1.3 有效性评估分别在治疗前后以及随访的1、2、3个月进行5次问卷填写评估。

1.3.1 利兹消化不良问卷(LDQ)于1998年被制定并验证,通过询问患者症状发生频率和轻重程度,以积分形式量化症状来评价病情。问卷总分0~40分,分数越高则病情越重。

1.3.2 尼平消化不良指数(NDI)NDI包括症状指数(NDSI)和生存质量指数(NDLQI)。NDSI评分用来评价患者胃脘部不适临床症状程度,得分越高则症状越重。NDLQI评分则用来评价疾病对生存质量的影响情况,得分越低则对生存质量的影响越大。

1.4 安全性评估在治疗前后分别对受试者进行体格检查,血、尿、大便常规以及血生化、心电图等检测,观察受试者在治疗期间及治疗后有无头晕、腹痛、腹泻、针刺局部血肿等不良反应发生,随时记录。

1.5 随访采用电话、微信形式通知患者来门诊进行定期随访,分别在治疗后1、2、3个月对患者进行随访及问卷评估。

1.6 统计学方法采用SPSS 21.0版统计软件进行统计学分析。先采用单样本K-S法对数据进行正态性检验,符合正态分布的计量资料采用均值±标准差表示,两组受试者不同时间点利兹消化不良问卷积分、尼平消化不良指数症状和生存质量评分比较采用重复测量方差分析,组间比较采用SNK-q检验。计数资料用n(%)表示,组间比较采取χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

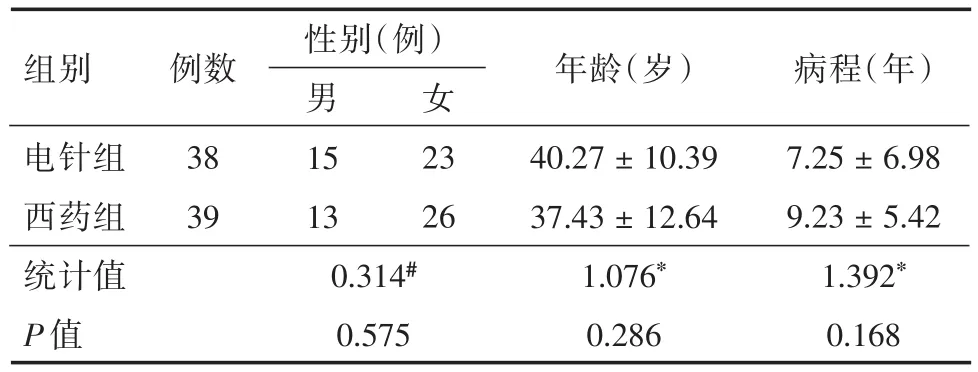

2.1 基线水平比较电针组2例患者中途退出试验,西药组1例患者出现腹泻不良反应,故最终纳入受试者77例,其中电针组38例,西药组39例。两组患者在年龄、性别、病程上等基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者基线资料比较Tab.1 Comparison of baseline data between the two groups x±s

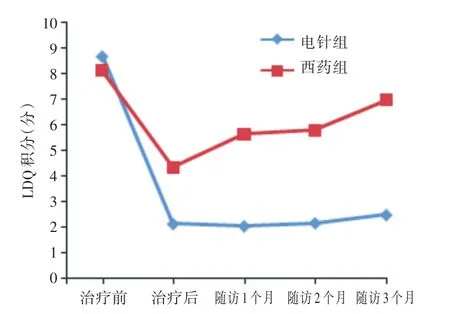

2.2 LDQ积分比较两组患者LDQ积分在不同监测点总体呈先降低后升高趋势,差异有统计学意义(F组内=10.282,P组内<0.001)。电针组LDQ积分在治疗前最高,然后逐渐降低,在随访1个月时达到低谷;而西药组患者在治疗前最高,然后逐渐降低,在治疗后达到低谷,差异均具有统计学意义(P<0.05)。从治疗后各个监测点看,西药组LDQ积分显著高于电针组(F组间=9.044,P组间=0.002);不同监测点与分组之间存在交互作用(F交互=15.574,P交互<0.001)。见表2和图1。

表2 两组患者治疗前后LDQ积分比较Tab.2 Comparison of LDQ between the two groups ±s

表2 两组患者治疗前后LDQ积分比较Tab.2 Comparison of LDQ between the two groups ±s

注:F组间=9.044,P组间=0.002;F组内=10.282,P组内<0.001;F交互=15.574,P交互<0.001

组别电针组西药组t值P值例数38 39治疗前8.69±2.32 8.12±3.11 0.910 0.366治疗后2.12±1.34 4.34±2.23 5.278<0.001随访1个月2.03±2.01 5.63±2.63 6.736<0.001随访2个月2.15±2.23 5.78±2.53 6.672<0.001随访3个月2.47±2.02 6.97±2.71 8.244<0.001

图1 两组患者不同监测点LDQ积分变化Fig.1 The Change of LDQ at different monitoring between the two groups

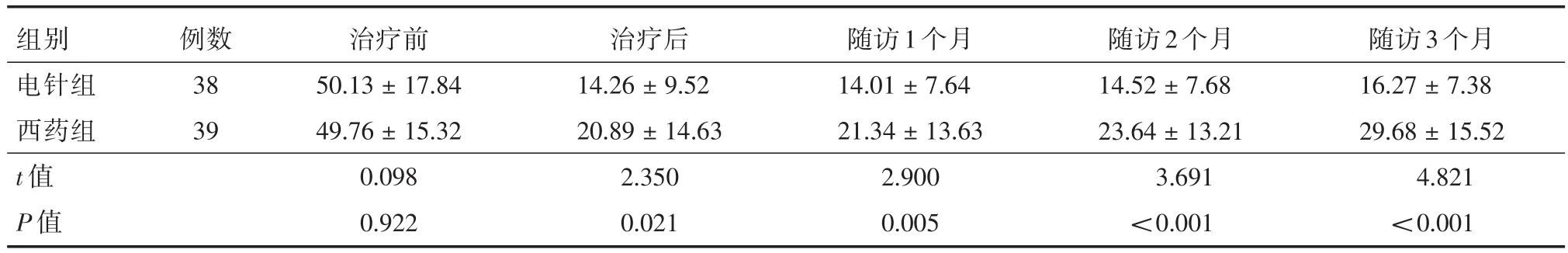

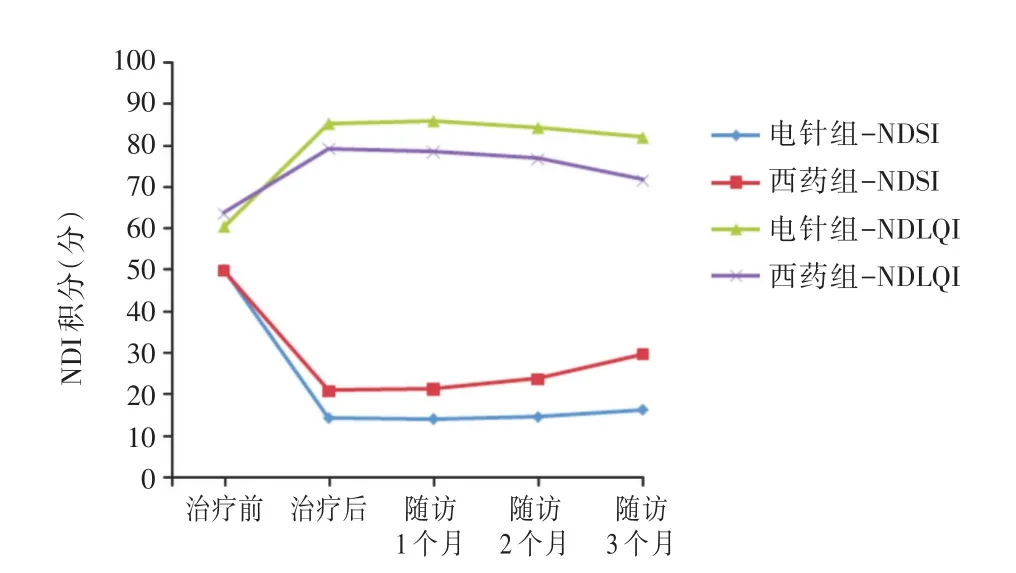

2.3 NDI评分比较两组患者NDSI评分在不同监测点总体呈先降低后升高趋势,差异有统计学意义(F组内=11.702,P组内<0.001)。从治疗后各个监测点看,西药组NDSI评分显著高于电针组(F组间=13.461,P组间<0.001);不同监测点与分组之间存在交互作用(F交互=16.448,P交互<0.001)。见表3和图2。两组患者NDLQI评分在不同监测点总体呈先升高后降低趋势,差异有统计学意义(F组内=7.545,P组内=0.004)。从治疗后各个监测点看,电针组NDLQI评分显著高于西药组(F组间=4.266,P组间=0.013);不同监测点与分组之间存在交互作用(F交互=11.571,P交互<0.001)。见表4和图2。

表3 两组受试者治疗前后NDSI评分比较Tab.3 Comparison of NDSI between the two groups ±s

表3 两组受试者治疗前后NDSI评分比较Tab.3 Comparison of NDSI between the two groups ±s

注:F组间=13.461,P组间<0.001;F组内=11.702,P组内<0.001;F交互=16.448,P交互<0.001

组别电针组西药组t值P值随访3个月16.27±7.38 29.68±15.52 4.821<0.001例数38 39治疗前50.13±17.84 49.76±15.32 0.098 0.922治疗后14.26±9.52 20.89±14.63 2.350 0.021随访1个月14.01±7.64 21.34±13.63 2.900 0.005随访2个月14.52±7.68 23.64±13.21 3.691<0.001

表4 两组受试者治疗前后NDLQI评分比较Tab.4 Comparison of NDLQI between the two groups ±s

表4 两组受试者治疗前后NDLQI评分比较Tab.4 Comparison of NDLQI between the two groups ±s

注:F组间=4.266,P组间=0.013;F组内=7.545,P组内=0.004;F交互=11.571,P交互<0.001

组别电针组西药组t值P值例数38 39治疗前60.46±10.21 63.78±11.23 1.356 0.179治疗后85.32±7.31 79.15±9.29 3.233 0.002随访1个月85.94±6.74 78.46±9.21 4.058<0.001随访2个月84.31±7.27 76.75±10.32 3.707<0.001随访3个月82.01±7.57 71.63±11.36 4.706<0.001

图2 两组患者不同监测点NDSI和NDLQI评分变化Fig.2 The Change of NDSI and NDLQI at different monitoring between the two groups

2.4 安全性评价除西药组1例患者出现腹泻不良反应外,其余患者在治疗过程中均未出现异常,未出现其他不良反应。

3 讨论

根据FD的病因、病机及临床症状等特点,可归属于中医学“胃脘痛”、“痞证”范畴,病位主要在胃,而又与肝脾相关,基本病机为中焦气机不利、脾胃升降失司。临床上常见证型包括脾胃湿热型、脾胃寒湿型、脾虚气滞型、肝胃不和型以及寒热错杂型5种,其中以肝胃不和型为最多见,此证型的发病与情志因素关系密切。从西医角度来看,FD是一种多因素疾病,它的发病与胃肠运动异常、内脏的高敏感性、幽门螺旋杆菌感染、脑肠轴异常、肠道微生物的改变、以及饮食、遗传、精神情志等因素有关[11-14],其中精神情志因素与FD的发生存在相互影响。FD的西医治疗常用药物主要包括有促胃肠动力剂、抑酸剂、根除幽门螺旋杆菌药物、抗焦虑抗抑郁剂、益生菌、抗生素等几大类[15-17],但药物治疗有一定的个体差异性,并且长期西药治疗存在或多或少的不良反应,另外中草药复杂的熬制工艺以及苦涩的口感都让一部分患者难以接受。在临床上肝胃不和型患者存在明显焦虑、抑郁症状,对生活以及工作的影响也较大,也需要寻求更佳的疗法。中医疗法,特别是针刺、艾灸等疗法在临床上被证实疗效可靠,且胃肠疾病早已成为针灸治疗的优势病种,故本研究选取电针疗法对比常规西药口服,可较好地观察电针疗法对FD的治疗效果。

本临床研究显示,电针组的LDQ积分和NDSI评分均在治疗后显著下降,并且在随访的3个月内保持平稳,而西药组的LDQ积分和NDSI评分虽然在治疗后下降,但在随访期则逐渐上升,与电针组间差异有统计学意义(P<0.05),电针组的NDLQI评分在治疗后明显升高,并且在随访期保持相对平稳,而西药组的NDLQI评分虽然在治疗后上升,但在随访期却逐渐下降,与电针组间差异有统计学意义(P<0.05)。研究表明电针疗法和西药口服均能改善肝胃不和型FD患者的临床症状、提高患者生存质量,但电针疗法疗效明显优于西药口服疗法;从远期疗效来看,电针疗法亦明显较西药口服疗法优;而且随着随访时间的延长,从复发情况来看,电针的优势相较于西药口服更明显。电针在治疗FD方面具有疗效可靠、安全、不易复发的优点,值得在临床上进行推广。

本临床研究纳入者为肝胃不和型FD患者,故取穴上选取中脘、足三里、太冲。中脘穴位于胃脘部,为腑会、胃之募穴,可健脾和胃、调理中焦气机,为治疗胃脘部疾病之要穴。足三里穴为足阳明胃经合穴、胃之下合穴,可通调胃气、和胃止痛;“肚腹三里留”、“合治内腑”均可说明足三里穴善治胃部疾病;现代研究显示,针刺足三里穴可调节胃节律以及调节胃泌素水平,有效改善胃肠动力[18-19]。太冲穴为足厥阴肝经之原穴、输穴,可疏肝解郁。三穴相配合,具有疏肝健脾、理气和胃的功效。针灸治疗FD在临床上早已被运用,不管是对消化不良症状方面,还是对焦虑抑郁等情志方面,均有明显的改善作用。本研究选取临床上最常见的证型,运用电针疗法对比常规西药口服,并且将随访期延长至治疗后3个月,更加深入地观察电针对于FD的疗效。本研究显示,在治疗后的3个月内,电针治疗组患者情况保持相对平稳,而西药口服组患者随着时间的延长情况不断趋于恶化,说明电针远期疗效明显优于西药口服,但本研究的样本量较小,下一步将加大样本量观察电针对于FD的疗效以及远期疗效。另外本研究采用的评估方法为LDQ和NDI,下一步应选取更加客观性的指标。近年来脑肠轴和脑肠肽已成为研究胃肠疾病的热点,特别是通过脑功能成像技术探讨针灸治疗的对应脑响应区来阐明肠与脑之间的密切联系[20],这也是下一步值得研究的方向。