经椎板间内镜椎管减压术治疗老年腰椎侧隐窝狭窄症

2019-08-19李志达谢景开彭小梅

李志达,谢景开,彭小梅

腰椎管狭窄症是多见于老年人,是由于腰椎管狭窄压迫神经根及硬膜囊,从而表现为神经根性疼痛、腰腿疼痛以及间歇性跛行等症状,随病情加重,可出现马尾综合征[1]。按狭窄部位可分为中央椎管、椎间孔和侧隐窝狭窄,临床较为常见的是侧隐窝狭窄,病情严重者中央椎管与侧隐窝可同时出现狭窄。近年来,随我国人口老年化加剧,老年腰椎侧隐窝狭窄症发病率呈上去趋势,且发病年龄呈年轻化[2]。腰椎侧隐窝狭窄症疼痛较明显或非手术治疗无效者,需及时行手术治疗。椎管减压术解除神经根压迫是缓解腰椎侧隐窝狭窄症疼痛的有效方法,常用的方法有椎板切除减压术、全椎板减压椎间融合术、椎板扩大减压术、椎板开窗减压术等,均可起到减压效果,但对脊柱破坏性较大,易出现并发症及复发[3-4]。内镜下椎管减压术具有损伤小、视野清晰、术后恢复快等优势,广泛用于老年腰椎侧隐窝狭窄症的治疗,常见的入路方式为经皮椎间孔入路,但因其微创解剖结构限制,对椎板上、下缘,黄韧带及增生的关节突内侧部分处理效果不理想[5]。2016年3月—2017年3月,我院诊治老年腰椎侧隐窝狭窄症患者196例,其中98例采用经皮椎板间入路治疗,疗效满意,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组共196例,男126例,女70例;年龄 60~82(71.2±9.3)岁。病程 10~360(86.5±26.9)个月。L4-5段102例,L5~S1段68例,L4-5、L5~S1双节段26例。左侧病变105例,右侧病变91例。单纯侧隐窝狭窄173例,合并中央管狭窄23例。采用随机数字表法分为观察组和对照组各98例,2组基本资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:(1)年龄≥60岁;(2)诊断符合文献[6]标准;(3)CT、MRI等影像学检查证实;(4)均行内镜下椎管减压术;(5)表现为典型的腰腿疼痛,伴单侧下肢神经根症状。排除标准:(1)多节段腰椎管狭窄症;(2)腰椎滑脱、腰椎侧凸及软性腰椎间盘突出症;(3)近3个月有腰椎手术史;(4)合并感染或肿瘤;(5)有内镜手术禁忌证。本研究经我院伦理委员会批准通过,患者均签署知情同意书。

1.3 手术方法 手术均由同一团队医师完成。观察组行经皮椎板间入路内镜下椎管减压术[6-7]。全麻,俯卧位。腹部悬空,呈曲屈状以增大椎板间隙。通过“C”型臂X线机侧位透视,明确责任椎间隙确切位置。穿刺针再次定位,棘突旁0.5 cm处作一长7 mm纵行切口,依次切开,“C”型臂X线机正位再次透视,进一步定位病变部位。根据透视结果,调整工作套管与病变的位置。使用射频电极、髓核钳清理黄韧带表面组织,使黄韧带充分显露。若椎板窗狭小或关节突增生较严重,黄韧带表面较难以定位,选用关节突关节为参考位点。使用射频电极、髓核钳充分显露关节突关节,30000 r/h磨钻磨除部分关节突关节内缘,使椎板窗扩大,进而通过椎板窗使黄韧带充分显露。黄韧带充分显露后,钝性剥离关节突关节内缘、下位椎体椎板上缘及上位椎体椎板下缘软组织附着点,明确椎板窗骨性结构解剖关系,内镜下应用高速磨钻切除椎板及内侧关节突关节部分骨质(约3 mm)。操作时应避免损伤硬膜囊。清除关节突骨质及皮质骨,暴露黄韧带外侧缘,剥离并且除增厚的黄韧带。黄韧带肥厚明显者,分层切除。黄韧带切除时分别经上位椎体椎板下缘、下位椎体椎板上缘及小关节内缘切开黄韧带,为整块摘除,以减少手术器械反复操作。摘除黄韧带可导致血管出血,引起视野不清,可用灌注生理水冲洗。处理完黄韧带,内镜系统下使用可变高速动力磨钻打磨上、下椎板及关节突内聚,以完全减压侧隐窝区神经根管。在进行减压时,根据神经根具体走向,将内侧的关节突关节切除,进行精准化切除减压。手术过程中,若难以识别神经根位置,由于神经根通常分布在椎弓根内壁,可通过磨除椎板上缘关节突基底部至同侧椎弓根内壁,以辨识神经根,但磨除骨质时注意避免损伤峡部。神经根减压后,将其推向中央,以便使椎间隙后方、椎体后缘充分显露。摘除突出的椎间盘及增生的组织,打磨椎体后缘骨赘,将钙化的后纵韧带去除。充分减压,用射频电极充分止血,向神经根注入40 mg甲泼尼松龙。

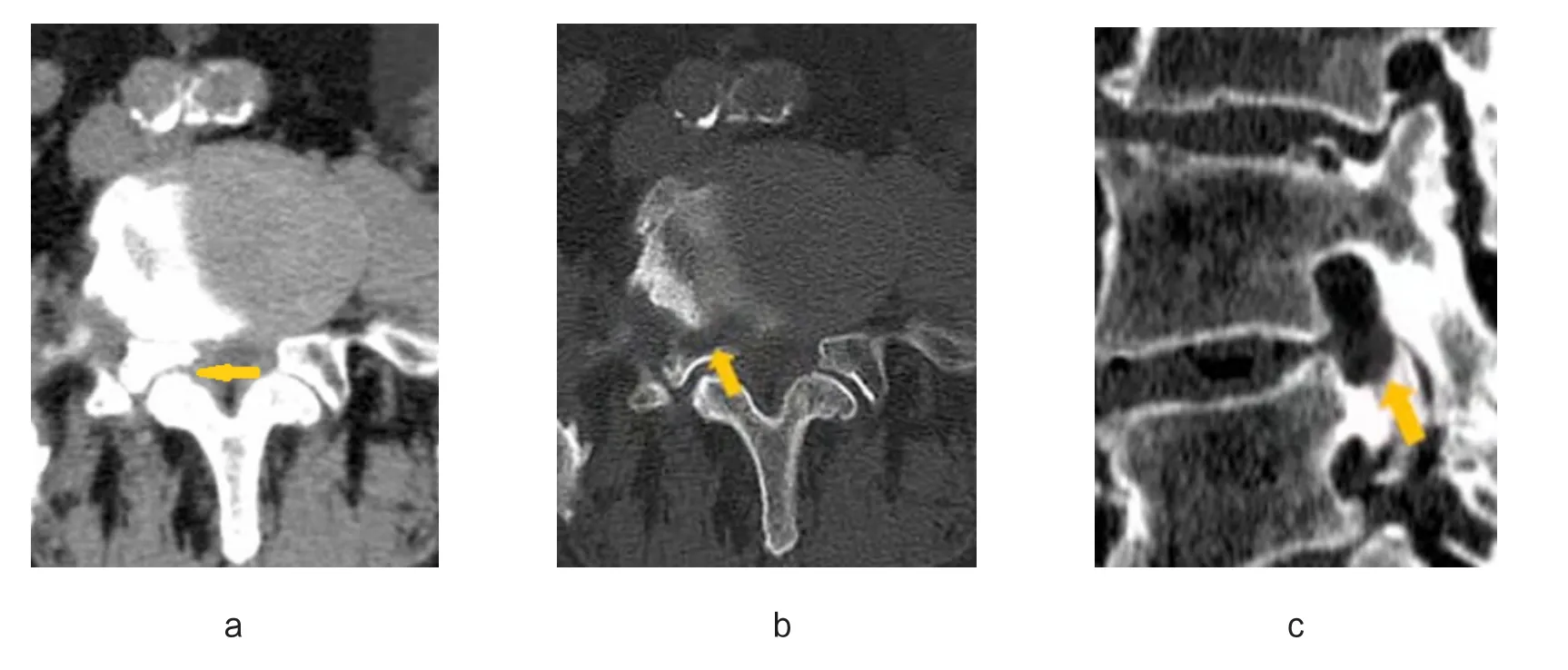

对照组行经皮椎间孔入路内镜下椎管减压术。采用体积分数0.5%利多卡因局部浸润麻醉。俯卧位,屈髋屈膝,悬空腹部。行C型臂X线机前后位透视,以标记髂棘线、棘突连线及标记责任间隙水平线。依据MRI检查明确穿刺点。进针角度与间隙水平线夹角为L3-4 20°~30°,L4-5 30°~40°,L5~S1通常为稍高于髂嵴上缘,可根据具体病情适当调整[8-9]。见图1、2。

1.4 术后处理 无需留置引流管。术后2 h带腰围下床活动;术后3 d即可适当功能锻炼。术后7 d和3个月内,每个月随访1次,行腰椎MRI、CT检查。

1.5 观察指标 记录手术时间、术中出血量、切口长度、住院时间及并发症发生情况。分别于术前和术后7 d及1、3个月,采用视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)[10]评估下肢疼痛程度,评分越高,表示疼痛越严重。腰椎功能的评定采用Oswestry功能障碍指数(oswestry disability index,ODI)[11],评分越高,表示腰椎功能障碍越严重。术后3个月,依据MacNab标准[12]评定手术效果。优:腰腿疼痛消失,无疾病相关临床症状;良:疼痛明显减轻,临床症状较轻;可:疼痛减轻不明显,临床症状明显,影响日常生活;差:腰腿疼痛无减轻甚至加重,严重影响正常生活。治疗优良率=(优+良)/总例数×100%。术前、术后侧隐窝恢复情况采用侧隐窝角来表示,依据腰椎MRI、CT检查结果测量骨性侧隐窝角和软性侧隐窝角[6]。

图1 对照组手术过程图

图2 观察组手术过程图

1.6 统计学分析 应用 SPSS 18.0进行统计学分析,文中手术时间、出血量、切口长度、住院时间,不同时间点VAS、ODI评分,软性侧隐窝角、骨性侧隐窝角等计量资料均符合正态分布(KS检验、W检验,P均>0.05)、且满足方差齐性(levene' s test for equality of variances,P>0.05),故以均数 ±标准差(±s)表示,各指标的比较独立样本t检验;计数资料以百分率表示,治疗疗效以及并发症的比较采用χ2检验(或校正的χ2检验);以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术情况 2组均在内镜下完成椎板、内侧关节突关节部分骨质切除及整块黄韧带切除,使神经根及硬膜囊得到充分减压。无中转为开放手术,无发生手术节段错误、神经根撕裂等严重并发症,围术期无心、肺疾病恶化发生。随访3个月,无失访。手术前后影像学表现见图3~4。

2.2 观察指标 观察组手术时间、术中出血量、切口长度及住院时间与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表 2。

表2 观察组和对照组患者手术指标和住院时间比较

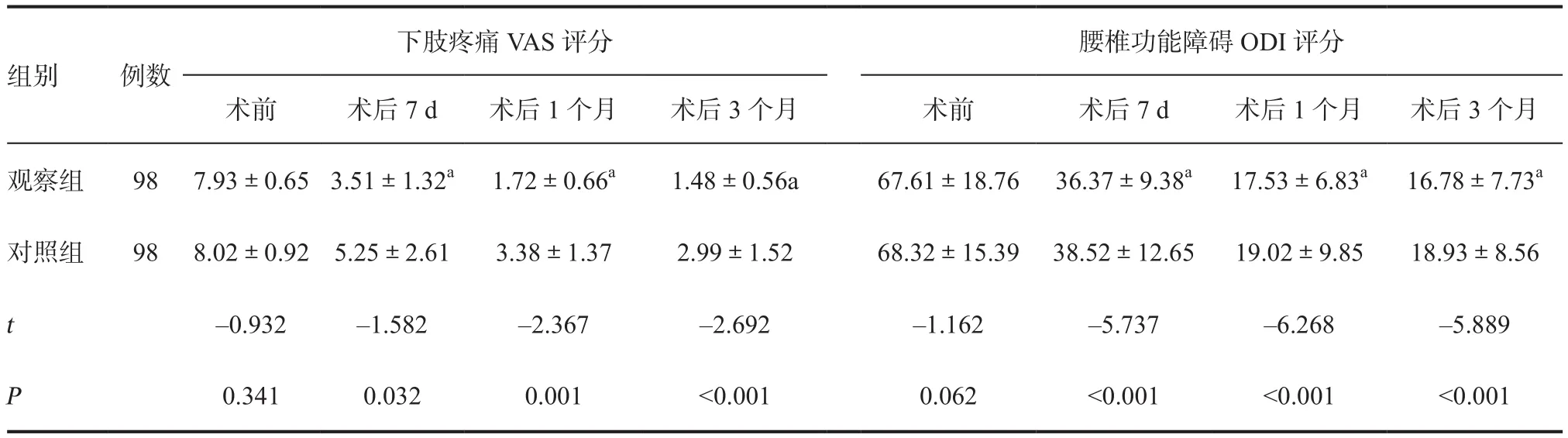

2.3 VAS和ODI评分 2组术前下肢疼痛VAS评分、腰椎功能ODI评分比较差异均无统计学意义(P>0.05),术后7d和1、3个月,VAS评分、ODI评分均低于术前(P<0.05)。观察组术后7d和1、3个月,VAS评分、ODI评分均低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者手术前后下肢疼痛VAS评分和腰椎功能ODI评分比较

2.4 侧隐窝角 观察组和对照组术前软性侧隐窝角、骨性侧隐窝角比较差异无统计学意义,术后7 d均大于术前(P<0.05),观察组均大于对照组(P<0.05)。见表 4。

表4 两组患者手术前后侧隐窝角比较

2.5 治疗效果 术后3个月,观察组治疗优良率高于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

2.6 并发症 观察组术后出现并发症2例,并发症发生率为2%。1例术后当天即出现小腿外侧烧灼感疼痛,给予口服普瑞巴林3周后症状消失;1例麻醉清醒后出现短暂性抽搐,可能与麻醉药品中毒,给予镇静药物后2 h症状消失。对照组剪破硬膜囊2例,出现血压升高,对症治疗后缓解;3例术后第2 d出现下肢感觉异常,营养支持治疗后缓解。对照组并发症发生率为5%(χ2=1.333,P=0.248)。2组均未出现神经根撕裂、感染、永久性神经损伤等严重并发症。

表5 两组患者手术治疗效果比较

图3 观察组手术前后MRI影像图

图4 对照组手术前后CT检查影像图

3 讨论

腰椎管狭窄症以侧隐窝狭窄最为多见,患者主要为老年男性。随年龄增大,老年人骨量流失增多,常合并骨质疏松,进一步增加脊柱不稳定。另一方面,老年人社会活动度减少,生活质量要求相对较低,常常在病变比较严重、严重影响其生活质量时才会选择就诊。因此,老年腰椎管狭窄症往往较严重。对于病变较轻者,可选择药物、针灸等治疗。但对疼痛较明显,出现间歇性跛行者,应及时行手术治疗。通过手术解除神经根管压迫,是治疗老年侧隐窝狭窄症的有效方法。传统开放手术如椎板开窗减压术,可起到神经根管减压效果。但由于需要广泛切除增生的关节突关节及关节突内侧部,破坏性较大,影响脊柱稳定性。因此,常需要联合腰椎融合术或内固定术,以减少腰椎畸形及神经周围瘢痕形成。但腰椎融合术又可增加相邻节段腰椎病变[13]。

内镜下减压术是在生理盐水的灌注下,使用带有工作套管的内镜监视系统进行微创减压手术。与传统开放手术相比,具有切口小,术中出血量少,并发症少等优势。内镜下减压术常用的入路方式为经皮椎板间入路与经皮椎间孔入路,二者均可完全解除神经根压迫,治疗老年腰椎管狭窄症安全、有效。经皮椎间孔入路内镜下减压术可较好地完成椎间盘摘除,扩大椎管,且减少肌肉剥离操作,适用于对关节突关节外侧椎间孔区域的狭窄和椎管内的突出间盘的处理。但对椎弓根水平侧隐窝狭窄或合并中央管狭窄时,可出现工作盲区,处理效果不如经皮椎板间入路[14]。Ahn[15]认为,经椎板间入路与经皮椎间孔两种入路都可以良好处理侧隐窝狭窄,但经椎间孔入路处理中央椎管狭窄困难,而经椎板间入路不能处理椎间孔区域狭窄。本研究术后3个月时,观察组与对照组治疗优良率分别为94%和89%,与文献[6,8]报道相符。本研究2组治疗有效率比较差异无统计学意义,但观察组疗效为“优”的例数却较对照组多。可能的原因是,经椎间孔入路处理合并中央管狭窄的患者,效果相对不佳。但本研究196例患者中侧隐窝狭窄合并中央管狭窄23例(11.7%),此类患者相对较少,经椎间孔入路的不足没有体现出来,因此导致2组治疗优良率无明显差异。椎板间入路的优势体现在能够有效对中央椎管减压。经皮椎板间入路内镜下减压术,内镜可进入椎管监视手术操作,探查椎管内神经结构,减少术后组织黏连。李振宙等[16]对37例腰椎侧隐窝狭窄症患者采用经皮椎板间入路内镜下减压术治疗,术后3、6、12个月腰痛VAS评分及腰椎功能障碍ODI评分均较术前降低,术后12个月治疗优良率为94.59%。大型随机对照研究结果显示,经皮椎板间入路内镜下减压术治疗老年腰椎侧隐窝狭窄症,疗效与显微镜下手术无异,但其并发症发病率较低[17]。本研究结果表明,2组术后7 d和1、3个月时,VAS评分、ODI评分均低于术前,且观察组VAS评分、ODI评分均低于对照组。2组术后7 d软性侧隐窝角、骨性侧隐窝角均大于术前,且观察组术后7 d软性侧隐窝角、骨性侧隐窝角均大于对照组。说明虽然经皮椎间孔与经皮椎板间入路治疗优良率相当,但经皮椎板间入路在减轻患者疼痛,改善椎管侧隐窝狭窄的作用更明显。2组并发症发生率比较差异无统计学意义,且均未出现神经根撕裂、感染、永久性神经损伤等严重并发症,说明二者治疗老年腰椎侧隐窝狭窄症均较安全。

在行经皮椎板间入路内镜下椎管减压术时,应注意以下几点:(1)老年患者多存在黄韧带增厚。本组196例患者中,黄韧带增厚158例。说明黄韧带增厚压迫神经根管是导致下肢疼痛的主要原因[18]。内镜下切除黄韧带时,为了避免反复操作导致手术时间延长,可采用整块切除的办法。若黄韧带增厚程度较严重,可多次分层切除以提高效率。(2)术中操作时,可以黄韧带为参考来识别解剖结构。但对椎板窗严重狭窄患者来说,内镜下黄韧带难以充分显露,可以关节突关节内缘为位置参考,先切除关节突关节部分骨质和椎板,进一步切除黄韧带。(3)由于内镜监视系统视野限制,对关节突及神经根的观察情况并不十分全面,因此,在骨量切除及减压时无法准确估量,本文在切除黄韧带前,先磨除椎板及内侧的关节突关节(约3 mm)。在黄韧带切除之后,待神经根显露,沿神经根走行方向切除关节突关节,可对骨性侧隐窝狭窄完成精准减压。(4)老年患者神经根常会与周围结构发生粘连,镜下操作时应仔细辨别,避免由于误伤导致并发症发生。(5)切除黄韧带可导致血管出血,引起术中视野不清,可增加灌注的生理盐水压力进行冲洗,以确保术野清晰。

对老年腰椎侧隐窝狭窄采用经皮椎板间入路内镜下椎管减压术与内镜下椎管减压术治疗,均可获得满意疗效,且二者均较安全。但相较于经皮椎间孔入路,行经皮椎板间入路内镜下椎管减压术对减轻下肢疼痛、改善侧隐窝狭窄及腰椎功能,效果更明显,但临床应用时需注意其适应证的选择。但本研究尚存在一定不足:首先,本研究采用的是单盲法,各观察指标在测量过程中可能存在信息偏倚(测量偏倚);其次对患者随访时间较短,其远期疗效尚需进一步观察。