下肢缺血性坏疽截肢(趾)术相关问题探讨

2019-08-19李继军

李继军

下肢缺血性坏疽是一种下肢动脉急、慢性供血障碍而致组织缺血坏死并感染的疾病[1],临床上最常见的是下肢动脉栓塞、血栓闭塞性脉管炎、下肢动脉硬化性闭塞症以及糖尿病足等原因导致的坏疽[2]。属祖国医学“脱疽”范畴。《灵枢· 痈疽》载:“发于足趾,名脱痈,其状赤黑……急斩之,不则死矣。”因此,在控制感染、改善微循环等基础治疗的前提下,正确的手术处理是尽量保留肢体功能、取得良好疗效的保证。

1 术前局部处理

1.1 切开引流 必须充分暴露脓腔,将坏死组织包括肌腱清理干净。

1.2 局部换药 (1)干性坏疽宜暂时用无菌敷料(或酒精纱布)包扎。(2)湿性坏疽应先切开并用凡士林油纱填塞引流。(3)创面选择敏感的抗生素纱布湿敷。

2 截骨平面的判定

截骨平面的判定是手术成功的首要因素,最低平面的准确选择对截肢残端切口的愈合至关重要。如果截肢平面过低,可能导致伤口不愈、坏疽加重、再次截肢等问题,如果截肢平面过高,则会对功能恢复及假肢安装后步态、运动量及舒适度造成很大影响。截骨平面判定应考虑:(1)营养状况。若出现皮色苍白、皮温降低、肌肉软组织萎缩菲薄、汗毛脱落等征象,说明组织营养差,愈合不良。(2)经皮氧分压测定。蔡敏等[3]认为经皮氧分压测定能密切反映动脉实际灌注压的变化并可以预测截肢面伤口的愈合能力。一般认为,PGCO2>6.7 kPa,切口愈合良好;PGCO2<5.3 kPa,切口愈合不良。(3)激光多普勒:是专门专用于测定组织毛细血管的血流量的方法,能对下肢血运循环情况作出准确估计。汪涛等[4]报道,Ⅰ期愈合的截肢术患者局部组织激光多普勒血流测速值(LDV)均≥20 mV,而低于20 mV的患者则出现愈合不良。(4)动脉造影成像技术:李正茂等[5]认为,多层螺旋CT动脉成像技术(MSCTA)比数字减影技术(DSA)更能清晰地显示病变血管的位置、狭窄程度,及是否有侧支循环血管形成等,截肢患者下肢动脉造影评分低于12分行膝关节上截肢术,12~19分行膝关节下截肢术,术后切口愈合良好,特异度接近89%。有利于截骨平面的判定。(5)要充分认识到侧支循环对截肢平面判定的意义:一般在动脉闭塞平面远端组织会存在代偿性动脉血供,使截骨平面远低于实际动脉闭塞平面。熊怀风等[6]报道在距离动脉完全闭塞平面远端10 cm以内的范围内作为截骨平面,术后切口Ⅰ期愈合率90%以上,对尽可能多地保留残肢、提高生活质量有积极意义。

3 截肢术

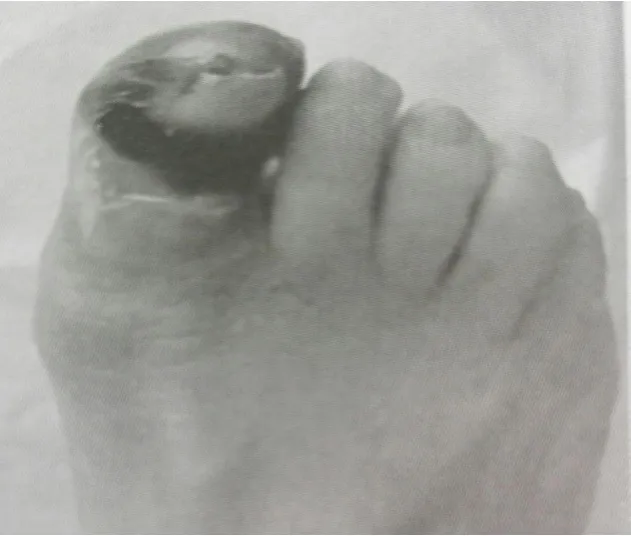

3.1 足趾截肢术 (1)适应证。单纯足趾的坏疽、界限清晰,未累及趾跖关节(图1)。(2)手术方法。确定截骨平面,一般选择中、近节趾骨中下段。从足趾截骨平面内侧中点起,分别向背侧、跖侧皮肤作弧形切口,跖侧皮瓣稍长于截骨平面处前后径,第 1、5 趾内侧切口应稍高于外侧切口。行截趾术时需保留Lisfranc关节,以便维持良好步态及前足稳定。而行踇趾截趾术时至少需要保留1 cm的近节趾骨基底部,以减少转移到剩余脚趾的身体重量,降低溃疡发生风险。处理骨残端,使残端保持圆滑。常规处理手术创面、止血,间断缝合(减轻打结力度,以对合皮缘为度),放置引流条(图2)。(3)优点是创伤小、最大程度维持骨骼结构及承重能力,减缓邻近足趾移位,降低足趾内、外翻发生率。

图1 趾端坏疽

图2 术后残端

3.2小腿后长肌皮瓣截肢术 (1)适应证。小腿远端1/3以下缺血性坏疽,且坏疽与健康组织分界清楚;顽固性溃疡或经X线摄片证实有死骨或骨髓炎。(2)手术方法。测量截骨平面肢体周径。于截骨平面前正中,对称性向内外作横形切口,各长约三分之一周径。然后自切口两止点向远端延长约三分之一周径,于胫后横切连接两侧皮瓣切口止端(图3)。常规处理断骨、创面软组织,残端创面如图(图4)。胫骨残端上缘向近心端呈斜面向上,避免挤压、刺激皮瓣,且腓骨的截骨平面应高于胫骨截骨平面2厘米[7]。修剪皮瓣,放引流,逐层缝合(图5)。(3)优点是肌群丰厚为以后安装假肢创造了条件,可最大程度地减轻假肢对骨残端和皮瓣的挤压、磨损,有利于康复。愈合后残端肌肉丰满,外观圆隆,患者易于接受[8]。

图3 手术切口设计图

图4 截肢后残端

图5 缝合后效果图

3.3 膝上截肢术 (1)适应证。小腿坏疽达中段1/3水平或膝关节以下挛缩,屈曲功能丧失[9];经X线摄片证实小腿骨有骨髓炎;血管造影显示腘动脉以下血流信号微弱或消失,侧支循环未建立。(2)手术方法。取股骨中下段(股骨大转子向远心端13~15 cm处)做截骨平面并测量周径、直径(图6)。于大腿前、后正中线分别距截骨平面远心端2/3和1/3直径处,对称性向后弧形切至大腿内外侧中线与截骨平面交汇点(图7)。处理创面组织,常规断骨处理,断缘上端向后上方斜面磨平,勿使肌肉与皮瓣分离。修剪皮瓣、肌肉残端,放置引流条或负压引流管、缝合(图8)。(3)优点是同小腿后长肌皮瓣截肢术。

图6 截骨平面设计图

图7 前后皮瓣设计图

图8 术后效果图

4 结语

对缺血性坏疽患者来说,截肢(趾)术能尽早地祛除坏死组织,对于促进患者恢复、提高生活质量是非常有益的,不是失败的治疗手段。截骨平面的选择对预后及康复至关重要,选择时要对相关检查结果、患者的全身情况、愈合的潜能、康复的潜力以及安装假肢的考量等因素综合判断[10]。

手术切口的愈合取决于创面组织的血液供应、残端引流的彻底性和切口的张力。轻柔地操作以及尽可能少地结扎、电凝、钳夹创面组织和切口无张力是Ⅰ期愈合的关键[11]。对截肢残端软组织的过度刺激可导致微血管的痉挛、血栓形成和组织坏死,影响切口愈合;临床报道[12]残腔放置负压引流有助于残端渗出物的充分引流而减少感染坏死机会、促进愈合。负压创口治疗(negative pressure wound therapy,NPWT)是近年来发展起来的促进创口愈合的有效治疗方法。研究证明,该疗法能够改善创面部位的血液循环,刺激肉芽组织的生长,抑制细菌滋生,加快创面愈合。董雨等[13]利用糖尿病足严重程度分级指导截肢术治疗糖尿病足也获得了较好的临床疗效。

现代血管外科技术如血管旁路技术、血管腔内成型技术等显微外科技术的普及以及皮肤、神经、血管、肌肉等组织的转移术等与具有扩血管、改善微循环、抗血栓、促纤溶等作用的中药[14]相结合,对肢体侧支循环的建立、残端的Ⅰ期愈合等具有非常重要的作用,中西医结合治疗可以更为有效地控制感染、缩短溃疡愈合时间、降低截肢平面、提高患者生活质量[15]。术后注重补肾填精,补血与活血并施,对术后创面愈合有较好的价值[16]。

尽管现代血管外科技术的广泛应用及多学科、多中心的联合预防使截肢率明显下降,但因为造成坏疽的原因较多,截肢(趾)术仍是不可完全替代的治疗手段。随着血管及灌注功能检查方法的进步及足部假肢制造工艺的改良,采用截肢术治疗适应证明确的糖尿病足病人不仅可保全生命,还能获得良好的功能恢复,不失为一种安全可靠的治疗方法。