不同椎弓根钉内固定方法治疗胸腰椎骨折

2019-08-19李清

李 清

近几年来,脊柱损伤的发生率呈现逐年升高的趋势,其中以胸腰椎骨折为主,其在脊柱创伤中约占35%~55%[1]。对胸腰椎骨折且无神经损伤的患者而言,常规后正中入路自棘突与椎板骨膜下将椎旁肌剥离,使得其椎旁肌肉及其附件受损,导致后方韧带复合体的损伤加重,最终造成术后并发症如顽固性腰痛等情况的发生[2-3]。微创通道下采用多裂肌间隙进行入路并通过自然肌间隙的作用,无需对椎旁肌进行剥离,因此损伤较小,亦能够减少术中出血量,促进术后恢复[4]。在技术熟练的基础上,能够顺利短节段内固定操作,使得伤椎复位,并且能够矫正后凸畸形,进而能够取得理想的临床疗效[5-6]。本研究回顾性分析大同市第三人民医院2014年6月—2015年6月共80例无神经损伤的胸腰椎骨折患者的资料,比较不同椎弓根钉内固定方法疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组共80例,均行胸腰椎CT、正侧位片及MRI平扫等检查。按照内固定方法的不同回顾性分为常规组43例和微创组37例,均为伤椎短节段固定。常规组男29例,女14例;年龄24~64岁,平均(44.1±6.4)岁。损伤节段T11段6例,T12段12例,L1段14例,L2段11例。摔伤8例,交通事故伤12例,高处坠落伤17例,其他6例。微创组男22例,女15例;年龄22~69岁,平均(47±7.0)岁。损伤节段T11段7例,T12段10例,L1段11例,L2段9例。摔伤7例,交通事故伤10例,高处坠落伤13例,其他7例。两组一般资料均无明显差异(P>0.05),具备比较性。本次研究通过医院医学伦理委员会批准,患者均签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)年龄≥18岁;(2)新鲜骨折;(3)单节段胸腰椎骨折;(4)外伤性骨折;(5)受伤时间少于7 d,并在7 d内进行手术治疗。排除标准:(1)严重骨质疏松性骨折;(2)陈旧骨折;(3)病理性且为多节段骨折;(4)伴有其他脏器损伤,无法进行手术治疗;(5)合并马尾神经或脊髓损伤,需采取椎板切除减压者;(6)不具备完整的随访资料。

1.3 手术方法 常规组行切开椎弓根螺钉内固定治疗,即采用后路短节段附加伤椎固定治疗[7]。微创组行微创通道下经多裂肌与最长肌间隙入路椎弓根螺钉固定治疗,采用美国枢法模公司的Mast Quadrant可扩张通道微创手术系统。取仰卧位,髋部与胸部均进行垫枕,胸腰部稍后伸,对腹部悬空。采用C臂机进行正位投射操作,将伤椎作为中心,通道置入处取后正中旁开2~3 cm的伤椎椎弓投影中心的位置。取两侧切口约为4 cm,将定位导针经肌间隙插入,并顺着导针进行扩张套管的逐级插入,直到关节突处为止。于扩张管外,将扩张叶片插入,由此进行喇叭样操作通道的建立。将专用冷光源连接完成,使得关节突充分暴露。根据椎体横突末端处与关节突节点的定位情况判断进钉点的位置,与椎置钉方向平行终板相邻,尽可能选择单轴钉。按照平行邻近椎终板或X线评估,判断伤椎置钉方向,使用单轴钉。相邻椎弓根钉的插入深度与椎体前缘相当。采取短钉置入伤椎的深度可至伤椎体后缘处,以此作为支撑点。采用塑形钛棒,与椎弓根钉进行连接。首先将伤椎固定螺母拧紧,之后将相邻椎螺母拧紧,纵向可适度将椎间隙撑开,使得胸腰椎生理曲度恢复。同时在前后纵韧带张力作用下,可使得伤椎体高度恢复。

1.4 观察指标 记录两组手术相关情况,如术中出血量、手术时间、术后引流量及戴支具离床时间等;记录两组手术前后伤椎侧位片Cobb角和矢状位指数;记录两组手术前后功能Oswestry障碍指数(ODI)[8]和疼痛视觉模拟评分(VAS)[9]。

1.5 统计学方法 相关数据录入SPSS 23.0统计学软件进行处理分析,其中计量资料用()表示并采用t检验,而计数资料用百分率(%)表示,则用χ2检验,检验水准为α=0.05,以P<0.05表明差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 手术指标 微创组手术相关指标如术中出血量、手术用时等均明显低于常规组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者手术相关指标比较

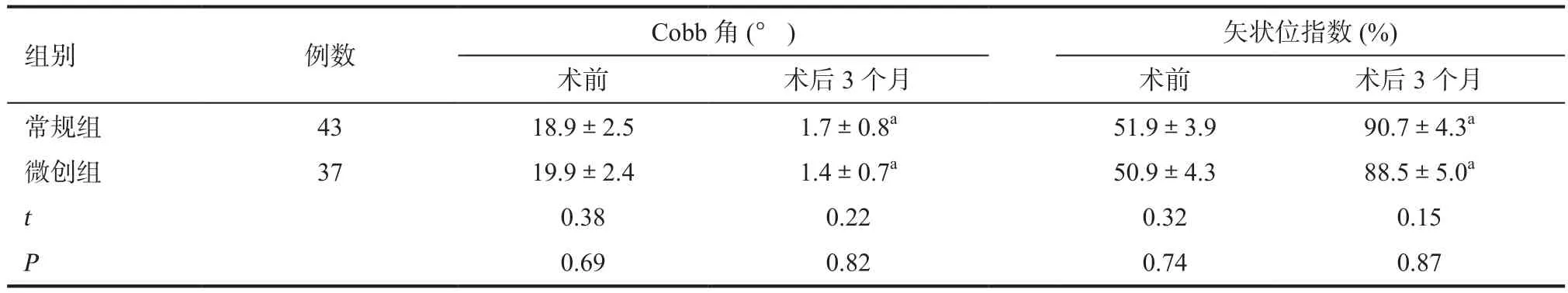

2.2 伤椎侧位片Cobb角和矢状位指数 两组术前伤椎侧位片Cobb角和矢状位指数比较,均无明显差异(均P>0.05)。术后3个月,两组伤椎侧位片Cobb角和矢状位指数均优于术前(P<0.05);但两组术后组间比较,均无明显差异(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者手术前后后凸侧位片Cobb角和伤椎矢状位指数比较

2.3 VAS和ODI评分 两组术前VAS评分比较,无明显差异(P>0.05)。常规组术后1 d VAS评分与术前比较,亦无明显差异(P>0.05);微创组明显低于术前(P<0.05),且较常规组明显降低(P<0.05)。两组术前ODI评分比较,无明显差异(P>0.05)。两组术后3个月ODI评分均明显低于术前(均P<0.05),且微创组明显低于常规组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者手术前后VAS和ODI评分比较

2.4 随访及并发症 两组均获随访,随访时间为6~22个月,平均14.3个月。两组均无术后感染、神经损伤及内固定松动断裂等并发症。本研究发现,术后3个月及术后16个月两组伤椎侧位片Cobb角和矢状位指数均优于术前,而微创组术后椎体高度及后凸畸形矫正程度与开放手术比较均无明显差异。如下图所示,结果表明,微创通道下椎弓根螺钉固定与常规切开椎弓根螺钉内固定均可取得良好的骨折复位效果。(见图1~2)

图1 微创组短节段通道下椎弓根螺钉固定,经多裂肌与最长肌间隙入路术后三个月随访患者胸腰椎正侧位片,X线片发现L2椎体前后缘高度位置良好

图2 微创组术后16个月将内固定取出后,后凸矫正度与伤椎高度均无明显丢失

3 讨论

尽可能修复脊髓神经损伤,促进脊柱生物力学稳定,是胸腰椎骨折外科治疗的主要目标。通过后路进行椎弓根螺钉撑开复位内固定的手术治疗,不仅能够实现复位骨折,而且可发挥临时固定的作用。目前,该术式是临床胸腰椎骨折外科治疗的主要术式。

常规后路剥离椎旁肌的术式,使得脊柱软组织的稳定性破坏。既往研究报道指出[10],胸腰椎后外侧椎旁肌中有着髂肋肌与腰方肌间隙、最长肌与髂肋肌间隙及多裂肌与最长肌间隙。其中,多裂肌与最长肌间隙并无血管神经,采取钝性分离便可引起上关节突及横突根部的充分暴露,其与棘突中线的间距于胸腰段自上而下逐渐增大[11]。此外,亦可采用胸腰椎MRI、CT进行准确测定。相比既往常规手术,微创是目前外科手术治疗的趋势,因其损伤较小,同时能够促进术后恢复,取得了良好的治疗效果。微创通道较常规术式具有以下几点优势:(1)该微创通道仍是直视视野,而非内镜下操作,临床医师学习曲线较短,利于短时间内掌握;(2)该微创通道经生理性的肌间隙进入,无需对椎旁肌进行剥离,由此对后方韧带的复合体具有保护作用,并且能够防止其后期失去神经支配,避免破坏原有生理功能,造成胸腰椎退变与顽固性腰痛加重[12];(3)该微创通道能够实现单侧跨两个椎间隙的置钉操作。其次,微创通道下椎弓根螺钉固定的手术适应征应具备:(1)CT检查显示椎体后缘骨折块占椎管横截面积低于50%,并且无脊神经或脊髓损伤,同时既往未行椎管减压术[13];(2)新鲜且为单个非稳定胸腰椎骨折;(3)无小关节交锁;(4)骨折前/后脱位低于Ⅰ度;(5)伤椎双侧椎弓根均完整良好,亦或至少一侧完整良好。

本次研究发现,微创组术中出血量、手术时间、术后引流量及戴支具离床时间均明显低于常规组,与既往研究报道相符[14-15]。结果表明,相比常规切开椎弓根螺钉内固定,微创通道下椎弓根螺钉固定能够明显缩短手术时间、减少术中出血量及术后引流量,尽早离床。其次,本研究发现,术后3个月两组伤椎侧位片Cobb角和矢状位指数均优于术前,但两组术后比较均无明显差异。结果表明,微创通道下椎弓根螺钉固定与常规切开椎弓根螺钉内固定均可取得良好的骨折复位效果。本研究发现,常规组术后1天 VAS评分与术前比较,亦无明显差异;而微创组术后1天 VAS评分明显低于术前,且较常规组明显降低。此外,两组术后3个月ODI评分均明显低于术前,且微创组术后3个月ODI评分明显低于常规组。结果表明,相比常规切开椎弓根螺钉内固定,微创通道下椎弓根螺钉固定能够明显减轻患者疼痛感,促进术后恢复,利于提高临床疗效。本研究,两组均无术后感染、神经损伤及内固定松动断裂等并发症。结果提示,微创通道下椎弓根螺钉固定并不会增加并发症的发生率,该术式安全、可靠。

相比常规切开椎弓根螺钉内固定,微创通道下椎弓根螺钉固定对不伴神经损伤的胸腰椎骨折具有良好的治疗效果。能够明显缩短手术时间、减少术中出血量及术后引流量,尽早离床,并且能够明显减轻患者疼痛感。