转移支付的资源配置效应研究

——基于区域间资本错配视角

2019-08-17邓晓兰金博涵

邓晓兰 金博涵 李 铮

一、引言

党的十九大报告指出,“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,区域间的经济发展不平衡正是这一矛盾的重要组成部分。与此同时,作为我国财政分权体制的重要组成部分,中央政府一直运用转移支付来缓和区域发展不平衡状况。自从1994年分税制改革以来,为了弥补地方财权事权不匹配导致的财政缺口,同时平衡地区间发展差距,转移支付的规模逐年递增。根据财政部预算司的数据,2018年中央对地方转移支付约为6.9万亿元,占当年GDP比重7.6%以上,而同期地方本级收入约为9.8万亿元,转移支付规模为地方本级收入的70%,其重要性可见一斑。理论上,当资源在市场的价格机制驱动下自由流动时,会达到最优的配置状态,而转移支付则是在不同层级政府之间通过行政机制进行无偿划拨。那么,如此规模庞大的资金在行政运行机制下的转移让渡对资源配置会产生怎样的影响?能否优化资源配置或者纠正资源错配?在粗放的投资驱动经济增长的模式不可持续的背景下,探究这一问题对优化现有的资源配置效率,盘活资源存量,实现高质量发展具有重要意义,而且对完善转移支付制度、促进区域间平衡发展可以提供政策启示。

本文以探究转移支付如何影响区域间资本配置效率来考察转移支付对区域间资源配置的影响机制及其效应。之所以着眼于区域间资本错配,原因在于资本错配是我国资源错配问题中更严重、更值得关注和研究的部分[注]LSE教授金刻羽:资源错配才是中国最大的麻烦事,http://www.eeo.com.cn/2016/1230/295844.shtml(访问时间:2019年6月9日)。,与此同时,转移支付涉及的资源配置主要是在不同区域之间。本文将致力于回答以下问题:转移支付是促进还是抑制了区域间的资本优化配置?一般性转移支付同专项转移支付的影响效应是否存在区别?转移支付对区域间资源配置的影响是否存在区域上的异质性?造成这些影响背后的经济学逻辑是什么?

有关我国转移支付的研究文献并不少见,自从1994年分税制以来,随着转移支付规模的增长,学界对转移支付的关注程度也一直在增加。目前与转移支付相关的文献仍然集中于以下几点:第一,关于转移支付的财力均等化效应。基于省级面板数据,陈建东等(2014)[1]、戴平生和陈壮(2015)[2]都认为中央财政转移支付起到了均等化地方财力的积极作用,缩小了省际人均财力差距。吴强和李楠(2016)[3]将转移支付划分为一般性转移支付和专项转移支付,并指出前者财力均等化效果明显,而后者则扩大了地区间财力差距,从而在一定程度上抵消了前者的作用。对此,他们的解释是贫困地区因拿不出与专项转移支付配套的资金而失去专项转移支付。贾晓俊和岳希明(2015)[4]认为一般性转移支付和专项转移支付都向落后地区倾斜,不过一般性转移支付较专项转移支付财力均等化效应更强。相反地,基于县级面板数据,尹恒等(2007)[5]发现上级财政转移支付不但没有起到均等化财力的作用,反而拉大了财力差异,尤其是专项转移支付和税收返还。第二,关于转移支付对地方公共服务的影响。宋小宁等(2012)[6]发现一般性专业支付无法显著影响基本公共服务供给,贾晓俊等(2015)[7]理论分析指出在地方政府“重投资轻民生”的支出倾向下,专项转移支付对基本公共服务均等化的目标更为有效。缪小林等(2017)[8]研究表明一般性转移支付和专项转移支付均显著抑制了城乡公共服务差距的缩小,且这一影响显著依赖城乡支出偏向。第三,关于转移支付与地方政府的收支行为。支出方面,现有文献普遍认为转移支付促进了地方政府支出规模扩张,即所谓的粘蝇纸效应(范子英和张军,2010[9];付文林和沈坤荣,2012[10];毛捷等,2015[11])。收入方面,研究主要聚焦于转移支付对地方政府税收努力程度的影响(胡祖铨等,2013[12];吕冰洋和张凯强,2018[13])。

目前关于资源错配的研究可以粗略地划分为测度类研究和成因类研究。测度类研究主要考察资源错配给全要素生产率带来了多大损失,却不深究引致资源错配的原因,成因类研究则致力于识别资源错配的影响因素。测度类方面,国内绝大多数文献都是遵循Hsieh和Klenow(2009)[14]的思路测度企业间资源错配。聂辉华和贾瑞雪(2011)[15]基于中国工业企业数据库,利用企业间全要素生产率的离散程度率先测算了企业间的总体资源错配程度,并且发现国有企业间的资源错配程度最为严重。邵宜航等(2013)[16]也利用中国工业企业数据库对企业间的资源错配进行了再测算,并讨论了不同规模企业间的资源错配程度。龚关和胡关亮(2013)[17]基于同样的数据,利用资本和劳动边际产出的离散程度得到分要素的企业间资源错配程度。也有文献从行业间对资源错配进行了测算,测算的思路为比较行业间劳动和资本的相对价格(曹玉书和楼东玮,2012[18]),从而区分该行业劳动或者资本要素配置不足还是配置过度。另一方面,国内的成因类研究也多以中国工业企业数据库为样本研究企业间资源错配的成因。王文等(2014)[19]分析了产业政策对企业间资源错配的影响,发现这一影响取决于产业政策是否促进了竞争。靳来群等(2015)[20]、邵挺(2010)[21]研究了所有制结构对企业间资源错配的影响,发现私有企业相对资本配置不足,而所有制结构同行政权力相结合构成行政垄断才是造成资源错配的主因。类似地,韩剑和郑秋玲(2014)[22]研究了政府干预对行业间和行业内企业间资源错配的影响,王宋涛等(2016)[23]着眼于市场分割对各市内企业间资源错配的影响,周黎安等(2013)[24]考察了政治周期对地级行政区内工业企业间资源错配的影响。行业方面,季书涵等(2016)[25]分析了产业集聚对行业间资源错配的改善效应;刘航和孙早(2014)[26]则研究了城镇化对行业间资源错配的成因。

相比于既有的研究,本文的边际贡献主要在于:一方面,本文将研究目标聚焦于资源错配的成因,去探究现行转移支付制度对区域间资本配置的影响效应,突破现有研究仅仅集中于企业间资源错配的局限,拓宽关于我国资源错配问题的研究视域;另一方面,本文基于资本配置效率的视角,去评估现行转移支付制度对区域间资源配置的影响效应,最终为完善优化转移支付制度、提高地区间资源配置效率提供政策启示。本文余下部分安排如下:第二部分为理论分析和假说提出;第三部分为区域间资本错配的测算方法;第四部分为研究设计,包括模型设定和数据说明;第五部分为实证结果和讨论;最后一部分总结全文并给出政策建议。

二、转移支付对区域间资源配置的影响机理分析[注]资源错配指的是生产要素在不同的生产主体之间错配的现象(具体地说,即边际产出在各个主体之间不相等)。一般地,资源即生产要素包括资本和劳动。考虑到本文的研究视角为基于“区域间”“资本”错配的视角研究资源错配的成因,将资源错配、资本错配、资源配置等概念混用。事实上,区域间资本错配为资源(资本)错配或者资源(资本)配置低效的表现之一。需要注意的是,后文中提及的“资本扭曲”则是就某个地级市而言,而资源错配则是就同一个省份不同城市之间而言,因为只有涉及多个生产主体时才存在资源“配置”的问题。

诺贝尔经济学奖得主詹姆士·布坎南于1952年在政治经济学杂志(JournalofPoliticalEconomy)发表了《联邦补助与资源配置》[27]一文,并在最后指出转移支付的资源配置效应因情况而异,并不存在一个统一的结论。具体地,转移支付是优化了资源配置还是加剧了资源错配将取决于转移支付对地方政府支出行为的影响。遵循布坎南的思路,本文结合我国的现实背景,对这一问题进行理论分析并提出待检验的假说。

(一)转移支付对区域间资源配置的影响渠道

首先,当转移支付对地方政府的支出行为影响表现为增加地方政府的“税式支出”时,最终的影响效应取决于受影响的税种和减免的税额。具体地说,当转移支付在一定程度上满足了地方财政支出的需要时,地方政府会减少征收本地财政收入的激励,从而增大地方政府进行“税收竞争”的操作空间。在我国的分权体制背景下,地方政府为了招商引资从而刺激当地经济发展,会竞相降低对企业税负征收的力度,即所谓的“逐底竞争”。如果当地企业的实际税率得到有效降低,那么企业家的资本回报率就会相应上升,进而影响到该地区相对其他地区的资本配置水平,我们将这一机制称为“税式支出”渠道。不少既有文献的研究结论能够为这一机制的存在性提供佐证。胡祖铨等(2013)[12]研究发现总量性质转移支付、均等性质转移支付会降低地方征税努力,而配套性质转移支付则能增进其征税努力,但净效应仍体现为转移支付降低了地方政府的征税努力程度。然而,吕冰洋和张凯强(2018)[13]则指出转移支付对地方征税努力的影响取决于上下级政府的支出偏好,转移支付的税收努力效应因地而异,因此各地区企业面临着差异化税率。

其次,当转移支付用于提供基本公共服务时,将增加该地区资本的互补性生产要素的存量,在新古典生产函数中,这将导致资本的边际产出提高。基本公共服务主要包括医疗和教育两个主要组成部分(“基本公共服务”渠道)。医疗方面,在一般性转移支付的下属科目中,就包括“城乡居民医疗保险转移支付”。当地方医疗公共服务水平提高时,将会提升当地的人力资本水平,从而增加新古典生产函数中A的存量,进而提高资本的边际产出(MPK)。教育方面,一般性转移支付中的“城乡义务教育补助经费”和专项转移支付中的“教育支出”都明确属于这一范畴。当地方教育基础设施得到改善时,对资本配置的影响较为复杂。一方面,类似于医疗公共服务的影响机制,教育水平的改善也将提高当地的人力资本存量,从而提高当地的资本边际产出。另一方面,随着人们的受教育水平提高,人口流动的概率也越来越大,尤其是体现为落后地区的教育程度相对较高的人口净流出。原因在于,其一,受教育程度高的个体掌握的信息更加丰富,更能发现其他地区好的就业机会。其二,他们更加了解生活环境的重要性,因而有更强烈的迁徙到人均收入更高的地区的意愿。在这一机制下,教育水平提高引起的劳动力流动会减少当地的资本收益率,但就整体而言将提高资源的配置效率。

最后,转移支付可能被用于支撑地方政府的生产性支出,增加投资进而积累资本,从而推动地区经济增长,即“投资”渠道。在我国财政分权同政治集权结合而成的“中国式分权”背景下,地方官员为谋求政治晋升而过度追求地区GDP数字的提升已成为学术界的共识(周黎安,2007[28];Xu,2011[29]),从而形成了轻公共服务、重基础设施建设、轻民生性支出、重生产性支出的扭曲的支出结构(张军等,2007[30];尹恒和朱虹,2011[31])。根据边际报酬递减的规律,投资的增加将降低该地区资本的边际产出,从而影响该地区相对其他地区的资本配置水平。

(二)转移支付对区域间资源配置影响的异质性

如上所述,转移支付主要通过“税式支出”“基本公共服务”和“投资”三种渠道影响当地资本的边际生产率,进而影响其资本配置相对水平。然而,这三种渠道在不同情况下又有不同的表现,因此,本文接下来讨论不同情形下转移支付的资源配置效应。

1.一般性和专项转移支付对资源配置的影响。

我国目前的转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。前者用于缩小区域间财力差距,实现基本公共服务均等化,资金的分配主要依据公式法进行,且地方政府具有资金的自主使用权;后者则被规定了具体的资金使用方向,在分配时往往依托于项目,且一般需要地方政府提供配套资金。两者的差异也造成了其区域间资源配置效应上的异质性:第一,相比一般性转移支付,专项转移支付由于对配套资金的要求会增加地方政府的财政压力,因此在“税式支出”渠道下可能是负向影响,即加大地方政府征税力度进而降低资本的收益率。第二,一般性转移支付的初衷旨在实现各地基本公共服务均等化,而专项转移支付广泛用于包括基本公共服务在内的各个领域,从这个角度上说,一般性转移支付应该有更好的基本公共服务供给效应。然而,研究发现一般性转移支付对基本公共服务的供给影响极其微弱(宋小宁等,2012[6]),原因在于一般性转移支付由于不规定用途而被地方政府挪用,更多地用于社会运行、行政管理支出和投资建设(伏润民等,2008[32];付文林和沈坤荣,2012[10])。第三,地方政府的投资冲动已经被很多研究证实(范子英,2015[33]),因此地方政府在获取大规模的转移支付资金之后会用于生产性支出,大规模投资于基础设施建设。即便转移支付的资金已经被规定了用途,也有被挪用和挤占的可能(周飞舟,2012[34])。苑德宇和宋小宁(2015)[35]的研究表明,非专项转移支付(包括一般性转移支付和税收返还)和专项转移支付均促进了政府的投资,且非专项转移支付的促进作用更大。

2.转移支付影响资本扭曲程度的区域异质性。

众所周知,现实中存在资本配置不足地区和资本配置过度地区[注]粗略地,本文将资本的边际产出低于平均水平的市视为资本配置过度区,因为可以通过将该地区的部分资本引流向回报率更高的地区从而优化资源配置。按照同样的逻辑,将边际产出偏高的地区视为资本配置不足区。,不同地区生产要素相对配置水平存在的差异会导致转移支付的区域间资源配置效应不同。对于资本配置过度地区而言,其边际资本产出相对于其他地区较低,此时应当引导资本流向资本收益率更高的其他地区,从而实现资本的优化配置。或者通过增加当地互补性生产要素的存量,比如劳动和技术等来提高资本相对较低的边际资本产出。资本配置不足地区的情形则恰好相反。比如,在转移支付的基本公共服务渠道下,资本的互补性生产要素存量增加,这将导致资本配置过度区的资本要素扭曲程度有所改善而资本配置不足地区则会继续恶化;而转移支付对扩大投资的影响机制将继续增加资本存量,进而改善资本配置不足地区的要素配置效率而恶化资本配置过度区的要素配置效率。

综上所述,转移支付对区域间资本配置的影响效应比较复杂,各种机制交织且因情况而异,这也凸显了进一步实证研究的必要性,从而对这一问题给出相对确定的研究结论。因此,提出以下三个子假说以待验证:

H1.1:转移支付能够缓解区域间资本错配。

H1.2:转移支付不能显著影响区域间资本错配。

H1.3:转移支付会加剧区域间资本错配。

不过,鉴于既有的研究文献普遍指出了地方政府重基础设施建设、轻基本公共服务的支出倾向,本文更倾向于认为在我国转移支付的投资渠道更加显著,进而影响区域间资本配置水平。因此,提出假设2。

H2:我国的转移支付主要通过增加拉动投资的方式影响区域间资本配置。

将以上假说进一步延伸,如果转移支付无法显著增加基本公共服务的供给水平而是主要刺激了投资,那么根据上文的理论分析,由于转移支付无法增加资本的互补性生产要素存量且会持续积累资本,继而有假说3和假说4。

H3:转移支付无法改善资本配置过度区的资源配置水平。

H4:转移支付可以改善资本配置不足区的资源配置水平。

三、各省份内各市间资本错配的测算

根据Li和Martinez-Vazquez (2018)[36],我们采用下式对各省份内各市间资本错配进行测算:

misallit=Std(MPKijt)/Mean(MPKijt)

(1)

上式中,i表示省份,j表示属于省份i的市,t表示年份。Std(MPKijt)表示i省份各市资本边际产出的标准差,Mean(MPKijt)则表示i省份各市资本边际产出的均值。可以看出式(1)首先用各省份内各市间资本边际产出的标准差捕捉其离散程度,再除以相应的均值进行标准化,从而得到各省份之间可比的指标。misallit越大,表明该省份内各市之间资本边际产出的离散程度越大,相应的区域间资本错配程度就越高。值得一提的是,在这一测算方法下,基于各省份内各市间数据进行测算恰好可以为实证研究提供面板回归模型的数据基础,如果以各省份数据为基础进行测算,那么每一年只能得到一个关于各省份间资本错配的衡量指标,最终得到的结果是时间序列的形式。

接下来就是对各市资本的边际产出进行测算。沿着Caselli和Feyrer (2007)[37]的简单思路,在规模报酬不变的生产函数和完全竞争的假设下,资本的边际产出等于资本的回报率,后者可以从资本的产出份额(s)、总产出(Y)和资本存量(K)三者的关系演算得到:

MPK=sY/K

(2)

在式(2)中,总产出(Y)可以直接用该市的名义GDP刻画。对于资本的产出份额(s),由于无法获得市级的数据,本文用省级数据替代,参照Bai等(2006)[38],资本的产出份额由1减去劳动的产出份额得到。最后,需要估算出各市的资本存量。参照张军等(2004)[39]、单豪杰(2008)[40]对省级资本存量估算的研究,使用永续盘存法对市级资本存量进行估计。根据数据的可获得性,将1990年作为基年。针对永续盘存法所需要的各项数据,本文具体设定如下:使用固定资产投资扣除房地产开发投资作为生产性投资的度量;将折旧率设为10%;基期即1990年的资本存量由1990年的投资除以1991—1995年相应的平均投资增速和折旧率之和得到。值得一提的是,不同文献关于资本存量的测算结果分歧很大,基年的选取、折旧率的选择、固定资产投资数据的选取等都会对结果产生影响。但是,应当明确,本文的研究目的不在于准确地测算各地区的资本存量,相反,本文的研究方法对于测量误差有很大的容忍度。一方面,在式(1)中,标准差是对总体相对离散程度的刻画,而且经过了相应的标准化处理;另一方面,这里的测度结果是在后文的回归分析中作为被解释变量出现的,而多元回归分析主要利用的信息是变量的变动程度而非其水平值。

考虑到测算基于严格的理论假设、指标计算过程中的测量误差以及资源错配本身的调整成本,有必要更换测算方法刻画区域间资本错配。借鉴Bartelsman等(2013)[41]中采用生产率和其他宏观变量的相关性对资源错配进行刻画,本文通过计算资本的边际产出和当年该区域的投资的相关系数来重新对各省份内各市间的资本错配进行测度,即:

misall2it=corr(MPKijt,Iijt)

(3)

此处,I表示当年的固定资产投资,其余标识与公式(1)一致。这一测度方法背后的经济学直觉是:如果资源配置是有效的,那么边际产出越高的区域当期的固定资产投资应该越多,即资本边际产出同新增固定资产投资之间正相关。因此,misall2越大,表示区域间资本配置越有效,资本的错配程度也就越低。

另外,在市级层面,我们用下式测度各市资本扭曲程度:

absdmpkijt=|MPKijt-Mean(MPKijt)|

(4)

上式衡量了各市资本边际产出对于该省份内平均水平的偏离程度,偏离水平越大,表明资本扭曲程度越高。注意此处为绝对值,因此不区分是资本配置过度还是资本配置不足[注]这里的资本扭曲主要是省份内某市相对于其他市或者省份内整体水平的扭曲,因此使用省份内各市边际资本产出的均值作为平均水平的一个度量。或者,可以在理论上假定该省份内存在一个调整后的最优资本边际产出,此时所有市的边际资本产出都等于这一个数值,我们用省份内各市边际资本产出的均值作为这个数值的度量,而需要将所有城市的边际资本产出都调到这一个水平:如果边际资本产出偏高,那么就引入资本;如果边际资本产出偏低,那么就转移出资本。从一定程度上说,公式(4)并不是一个准确的度量,因为我们无法保证现在边际资本产出的平均值就是使得各市边际资本产出相等的那个数值,而且事实上这个数值只在理论上存在,但基本上无法精确度量,因此这里使用各市边际资本产出的平均值作为一个简单易行且具有足够合理性的度量方式。。

四、研究设计

(一)模型设定

首先,我们利用省级面板数据,通过考察各省份对其所辖各地级市分配的转移支付是否改善了该省份内各市间的资本错配程度,来回答转移支付能否改善区域间资本错配这一问题。具体地,采用如下回归方程:

misalli,t=α+βtransferi,t+γZi,t+ηi

+νt+ξi,t

(5)

式中,i表示省份,t表示年份,α表示常数项,ξi,t是干扰项。被解释变量misalli,t是测算得到的各省份内各市间资本错配程度,核心解释变量transferi,t为转移支付,在回归中将分别用totaltransfer(转移支付总额,包括一般性转移支付和专项转移支付)以及gentransfer(一般性转移支付)和eartransfer(专项转移支付)替换该变量从而考察一般性转移支付和专项转移支付可能存在的不同效应。并且将转移支付的绝对额除以相应的预算内收入从而得到可比的转移支付指标作为核心解释变量。

一系列控制变量用Zi,t表示,根据以往文献涉及的能够影响资源错配的因素,此处包括的控制变量包括:财政分权变量(fdrev)、经济发展水平(gdp)、城镇化水平(urban)、产业结构(secratio)、金融发展水平(finance)、贸易开放度(trade)、国有企业比重(soe)、外商直接投资(fdi)、环境污染水平(sewage)。另外,为了刻画市场化程度对资源配置的影响,我们分别引入了政府干预(expenditure)和市场化程度(market)。这两个变量存在此消彼长的替代关系,即政府干预程度高时,市场化程度就相对变低,反之则反。

在各控制变量的测度方面,我们用各省份内各市预算内收入之后除以各省份总的预算内收入来衡量收入分权,用人均GDP(万元)来刻画经济发展水平,用各省份城镇人口比重测度城镇化水平,用各省份第二产业所占比重来捕捉其产业结构,用各省份年末金融机构贷款余额占GDP比重来衡量各省份金融发展水平,用进出口总额占GDP比重来控制贸易开放度的可能影响,用国有企业总资产所占比重来描绘国有企业比重,用外商直接投资规模占GDP比重来度量外商直接投资,用单位工业产值工业废水排放刻画环境污染水平。最后,本文对政府干预的刻画方式是计算政府财政支出占GDP的比重,市场化程度则来自樊纲和王小鲁编写的《中国市场化指数报告》。

进一步地,我们将数据分解到市级层面,利用市级面板数据,考察各市获得的转移支付是否改善了该地区资本的扭曲程度。所采用的回归方程如下:

absdmpkj,t=α+βtransferj,t+γMj,t+ηj

+νt+ξj,t

(6)

式中,absdmpkj,t是j市t期资本的边际收益率对省份内所有市的平均水平的偏离程度的绝对值,用来衡量该市资本配置的扭曲程度,该值越大,j市的资本扭曲程度就越严重。注意此处不区分资本配置过度还是不足,不过在分样本回归中我们将对两者分开讨论。

Mj,t是控制变量组成的向量。根据新古典生产函数,MPK=αY/K,其中Y为总产出,K为资本存量,因此控制变量主要包括:经济发展水平(gdp)、资本存量(capital)以及金融发展水平(finance)、人力资本水平(wages)、外商直接投资(fdi)和人口总量(population)。此处,我们用人均GDP(万元)刻画经济发展水平;资本存量来自测算资本错配指数时的前期准备数据并除以GDP得到资本存量对GDP的倍数;金融发展水平和外商直接投资衡量方式同上;人力资本水平用全部职工工资总额占GDP比重来刻画;人口变量的计算方式为年末总人口的对数形式,注意到这一变量在一定程度上也可以刻画劳动力存量。

(二)数据来源和描述性统计

本文回归分析利用的数据包括2003—2016年省级层面的面板数据和市级层面的面板数据。相关的数据主要来自《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》和各省份的统计年鉴。值得说明的是,对于核心解释变量地级市的转移支付,目前公开可得的连续数据只截止到2009年,因此2003—2009年各市的一般性转移支付和专项转移支付数据我们取自WIND数据库;另一方面,我国财政部近年来一直致力于推动地方政府预算公开的工作详见财预[2013]309号“关于推进省以下预决算公开工作的通知”、财预[2014]36号“关于深入推进地方预决算公开工作的通知”和财预[2016]143号“关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知”。,地方财政数据也在近几年逐渐公开,因此我们从各省份财政厅(或者政府)官方网站上获取了2014、2015和2016年部分省份对其所辖地级市转移支付的分配金额,从而形成了市级的非平衡面板数据。

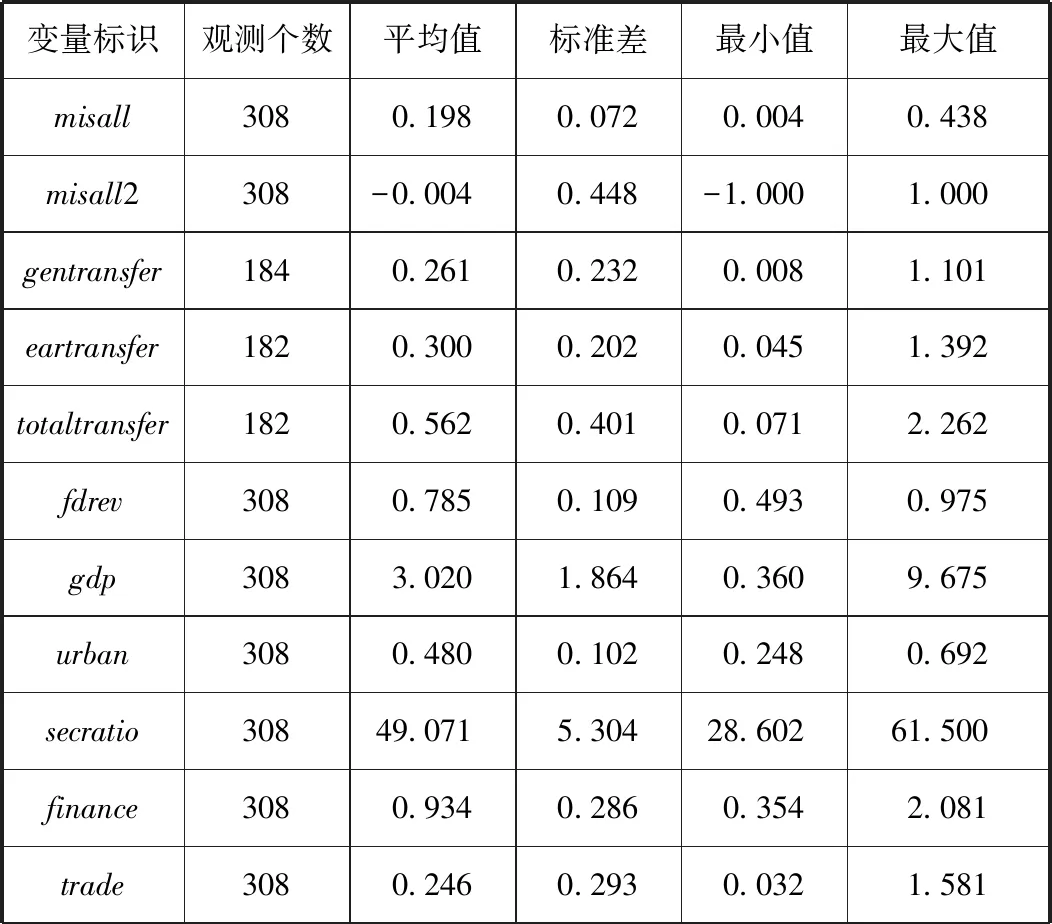

表1 省级面板数据主要变量描述性统计

续前表

变量标识观测个数平均值标准差最小值最大值soe3080.5120.1910.1400.850fdi3080.0040.0050.0000.040sewage30819.50617.4112.697126.372expenditure3080.1860.0740.0790.437market2646.3101.6273.32011.390

注:鉴于部分省份未公开对地级市分配的转移支付数据,转移支付变量的观测值相对较少。具体地,2014年只有河北和辽宁两个省份有相关的公开数据,2015年则包括河北、山西、内蒙古、辽宁、福建、江西、湖南、广东(只含一般性转移支付)、四川、贵州和甘肃,2016年包括河北、山西、内蒙古、辽宁、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、四川、贵州、陕西和甘肃。本文统一保留了三位小数,因此,存在部分过小的数值四舍五入保留三位小数后为0.000,相应地,如果数值为0,则仅用0表示,下同。

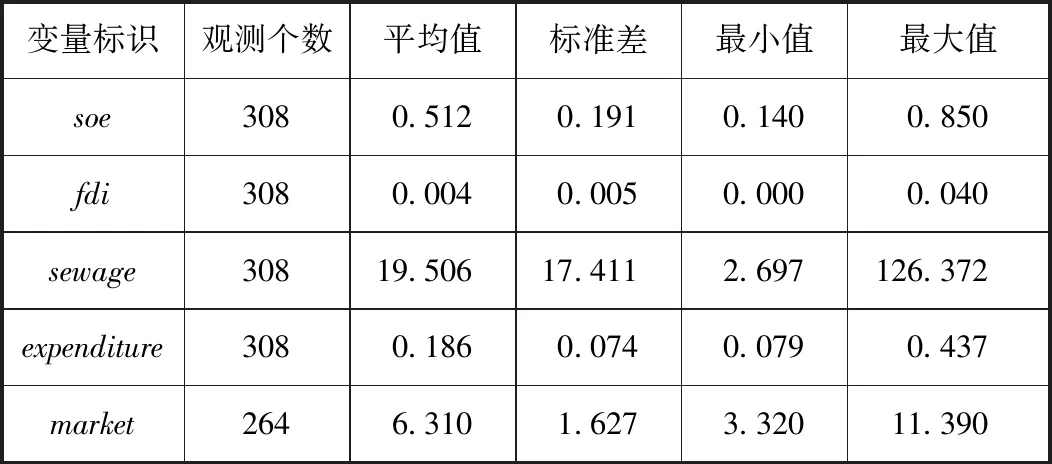

表2 市级面板数据主要变量描述性统计

五、实证结果与分析

在进行实证分析之前,需要说明的是,尽管本文的数据搜集工作截至2016年,而且相应地手工搜集到了2016年各市获得的转移支付数据,但是,需要注意到财政部于2015年9月发布了《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(以下简称《办法》)的通知。《办法》规范了对专项转移支付的绩效考核,并且根据绩效考核的情况,决定专项转移支付是保留还是退出等选项,同时发布的还包括一系列规范化、格式化的绩效考核表格以及绩效考核流程,进一步使得绩效考核更具操作性。而且,《办法》给出了优、良、中、差的四级考核结果,并明确规定考核结果为“差”的不给予安排预算。因此,为了避免这一重要的制度性改革的影响,本文主体部分使用2003—2015年的数据进行实证分析,并会在进一步讨论部分对2016年的样本进行比较分析。

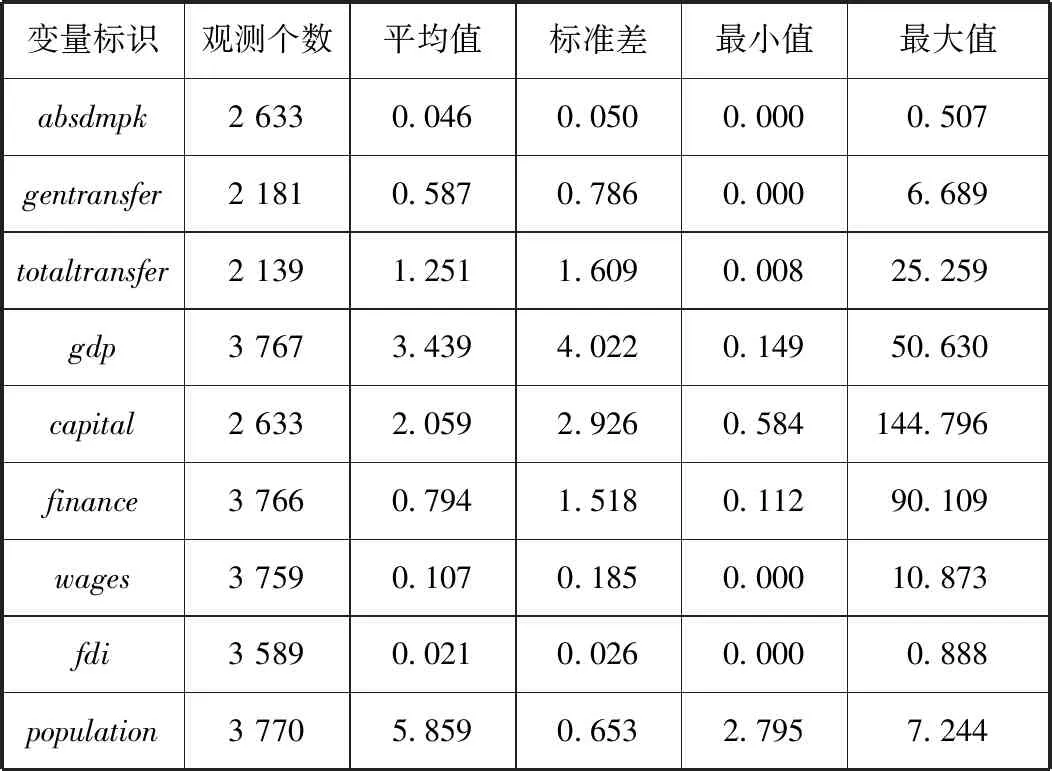

(一)省级面板数据回归分析

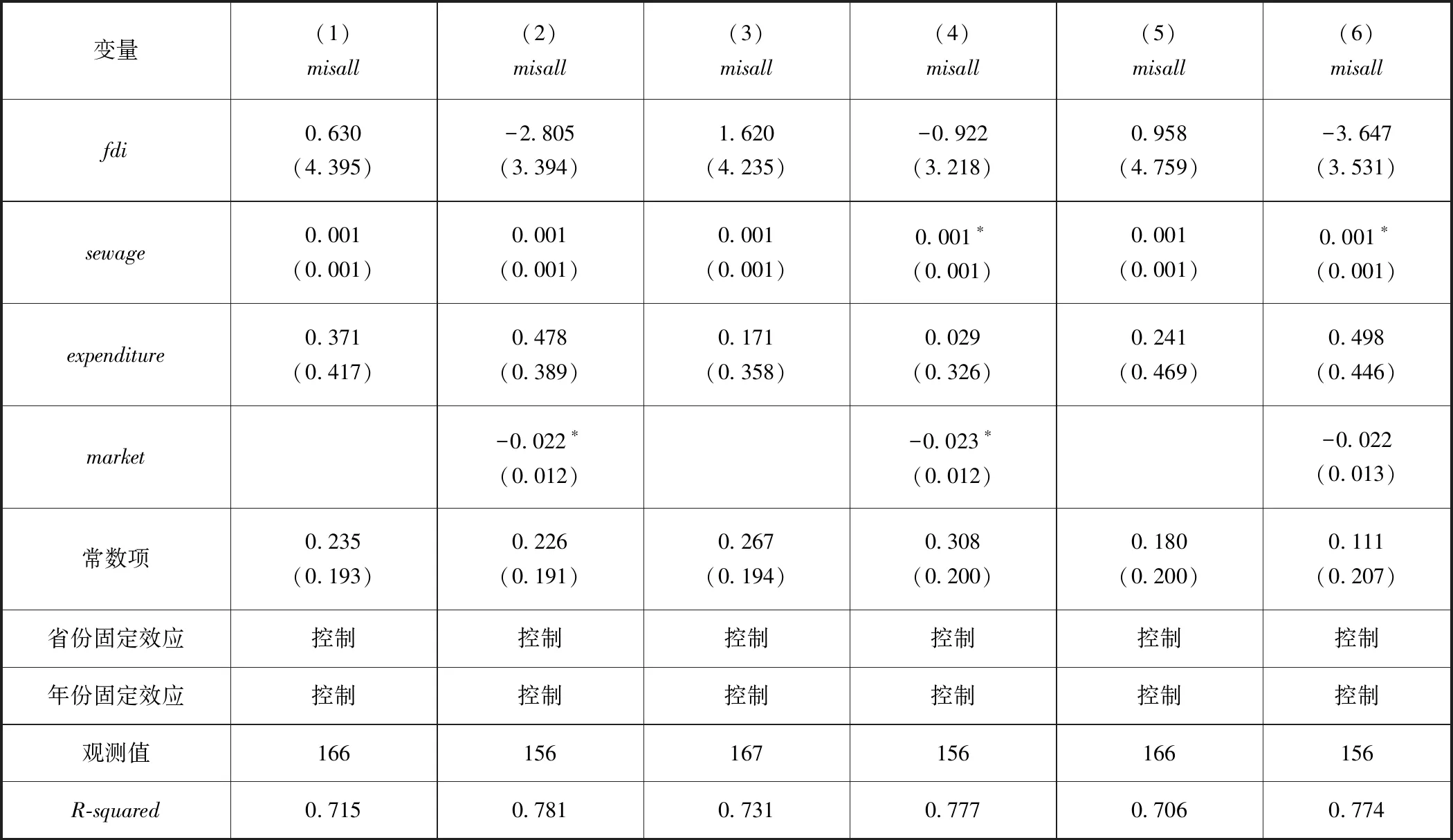

首先,本文利用省级面板数据,初步探究转移支付对区域间资本配置效率的影响。表3给出了利用模型(5)的回归结果。所有模型均控制了个体固定效应和时间固定效应,以控制不可观测因素的影响。被解释变量为通过将各省份内各市间资本边际产出的方差除以相应的均值计算而得到的misall,核心解释变量则依次为转移支付总额、一般性转移支付和专项转移支付。所有模型的拟合优度都在70%以上,表明模型设定具备良好的解释能力。我们首先观察列(1),列(1)中核心解释变量是转移支付的总额,包括一般性转移支付和专项转移支付。可以看到,总转移支付(totaltransfer)的系数在5%的显著性水平下显著为负,说明各省级政府对其所辖各市的转移支付缓解了各市间的资本错配问题。列(2)额外引入了市场化程度(market)作为控制变量,由于该变量的时间节点只到2014年,因此列(2)回归的样本相比列(1)少了一年(2015年),但是可以看到,核心解释变量总转移支付的系数依然显著为负。从数量上看,一个标准差的转移支付增加可以降低资源错配程度0.54个标准差。列(3)和(4)用一般性转移支付作为核心解释变量,结果显示一般性转移支付能显著地降低资本错配水平;列(5)和(6)的回归结果则表明,专项转移支付也能够改善区域间资本配置效率,尽管列(5)中的系数丧失了统计上的显著性(p值为0.192)。总体上看,表3的结果意味着转移支付降低了区域间资本错配,起到了优化区域间资本配置的作用。

表3 省级面板数据回归

续前表

变量(1)misall(2)misall(3)misall(4)misall(5)misall(6)misallfdi0.630(4.395)-2.805(3.394)1.620(4.235)-0.922(3.218)0.958(4.759)-3.647(3.531)sewage0.001(0.001)0.001(0.001)0.001(0.001)0.001∗(0.001)0.001(0.001)0.001∗(0.001)expenditure0.371(0.417)0.478(0.389)0.171(0.358)0.029(0.326)0.241(0.469)0.498(0.446)market-0.022∗(0.012)-0.023∗(0.012)-0.022(0.013)常数项0.235(0.193)0.226(0.191)0.267(0.194)0.308(0.200)0.180(0.200)0.111(0.207)省份固定效应控制控制控制控制控制控制年份固定效应控制控制控制控制控制控制观测值166156167156166156R-squared0.7150.7810.7310.7770.7060.774

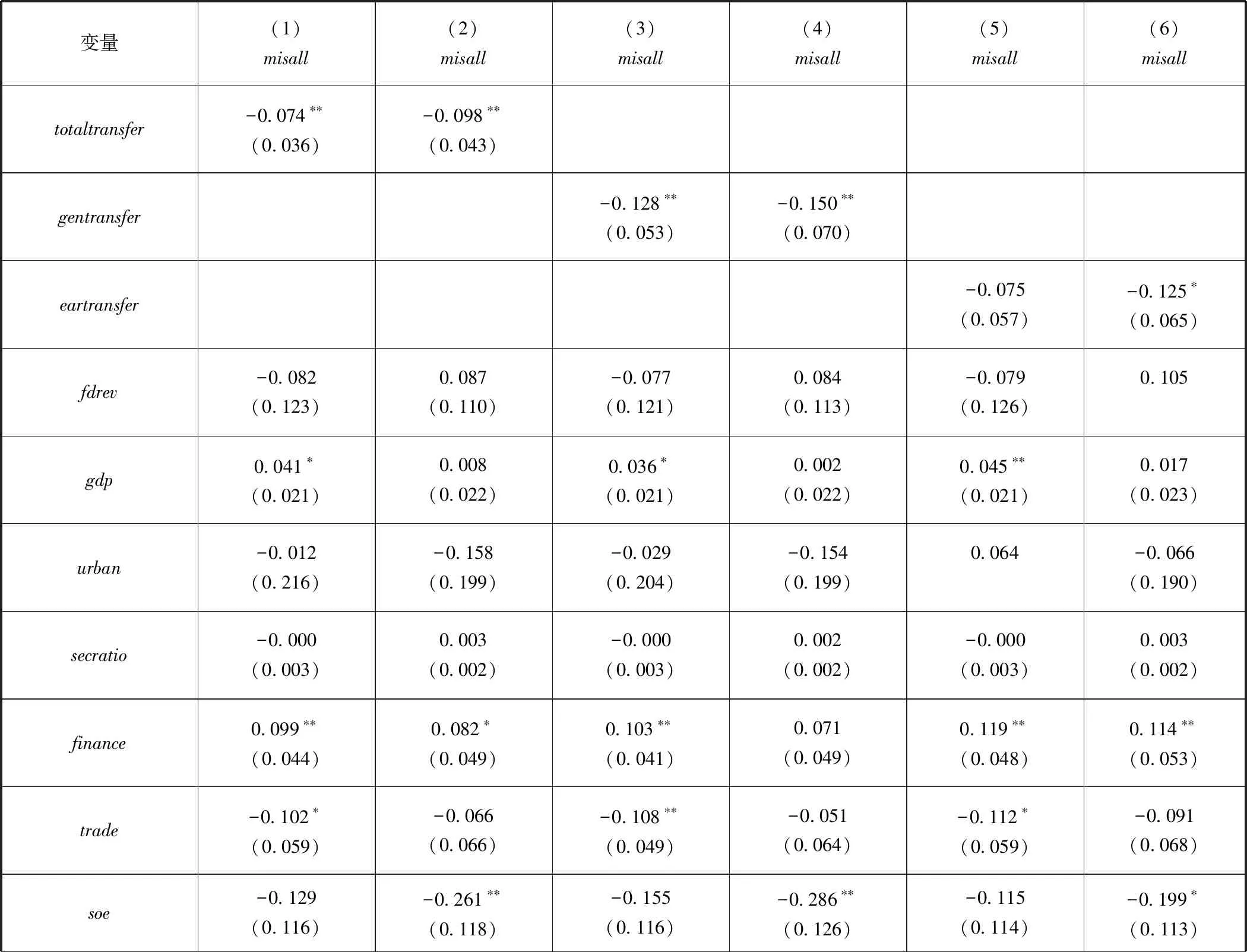

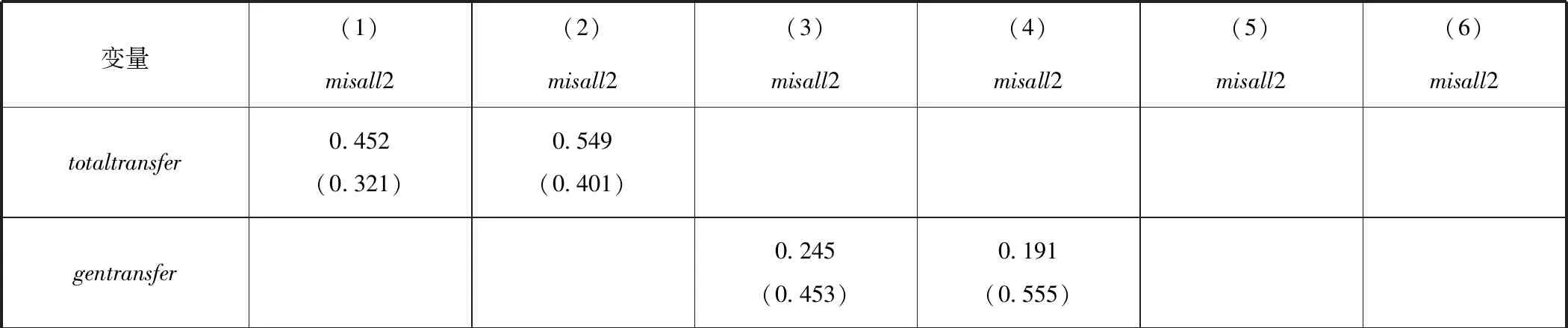

表4更换了资本错配的测算方式,使用边际资本产出同当年固定资产投资的相关系数来计算misall2,并重复了表3的回归过程。我们注意到现在资本配置效率越高,misall2的取值越大,因此如果核心解释变量的系数为正,则意味着转移支付减轻了区域间资本错配水平。正如表4的结果所显示的,核心解释变量不管是转移支付总额、一般性转移支付还是专项转移支付,系数的符号都为正,不过只有专项转移支付的系数通过了显著性检验。因此,在相对有限的样本下,结合表3得到的结论,本文认为转移支付在一定程度上缓和了区域间资本错配的水平。

核心解释变量在表4中不够显著可能与更换测算方式有关。相比misall,misall2更加注重区域间资本配置当期的调整能力,而misall在计算的时候更加依赖资本存量的历史数据。这也造成了部分控制变量的影响效应存在显著甚至完全相反的差异。比如表3中经济发展水平(gdp)的大部分系数显著为正而表4中经济发展水平的系数却都不显著,不过符号与表3的结果在一定程度上吻合。产业结构(secratio)在表3中没能通过显著性检验,而在表4中显著为负,表明第二产业占比的提高会妨碍资本的动态优化配置,原因可能是第二产业作为资本密集型行业,对资本的一次性投入需求相对较大,导致小规模的资本流动难以实现。不过,从另一个角度看,对比控制变量的稳健性,核心解释变量的表现相对较好,总体上支持转移支付起到了缓解区域间资本错配的作用,从而验证了假说H1.1。

表4 省级面板数据回归:更改资本错配测算方式

续前表

(1)(2)(3)(4)(5)(6)变量misall2misall2misall2misall2misall2misall2eartransfer0.969∗(0.500)1.282∗∗(0.615)fdrev0.884(0.638)1.722∗∗∗(0.639)0.809(0.610)1.599∗∗(0.613)0.921(0.644)1.666∗∗∗(0.635)gdp-0.102(0.110)-0.010(0.143)-0.100(0.117)-0.035(0.155)-0.143(0.112)-0.066(0.132)urban1.595(1.234)-0.017(1.267)0.963(1.194)-0.770(1.292)1.449(1.186)-0.162(1.134)secratio-0.051∗∗∗(0.013)-0.047∗∗∗(0.015)-0.049∗∗∗(0.014)-0.041∗∗∗(0.014)-0.053∗∗∗(0.013)-0.051∗∗∗(0.015)finance0.831∗∗(0.353)0.150(0.335)0.647∗∗(0.312)-0.007(0.344)0.841∗∗(0.339)0.011(0.306)trade0.105(0.399)0.453(0.395)0.037(0.296)0.531(0.392)0.122(0.382)0.605(0.413)soe-1.456∗(0.817)-1.708∗(0.931)-1.445(0.890)-1.990∗∗(0.940)-1.637∗(0.836)-2.002∗∗(0.982)fdi21.771(31.850)-23.441(28.484)11.221(27.984)-31.458(24.597)28.918(32.307)-8.767(31.405)sewage-0.007(0.006)-0.011∗(0.006)-0.010∗(0.005)-0.014∗∗(0.006)-0.007(0.006)-0.010∗(0.006)expenditure-6.779∗∗(3.133)-6.490∗(3.757)-4.320∗(2.377)-3.164(2.673)-8.121∗∗(3.346)-9.648∗∗(4.326)market-0.167∗(0.093)-0.161∗(0.094)-0.175∗(0.089)常数项2.561∗∗∗(0.937)4.014∗∗∗(1.080)2.853∗∗∗(0.982)4.265∗∗∗(1.135)2.819∗∗∗(0.953)4.807∗∗∗(1.227)省份固定效应控制控制控制控制控制控制年份固定效应控制控制控制控制控制控制观测值166156167156166156R-squared0.6660.7200.6560.7040.6770.738

(二)市级面板数据回归分析

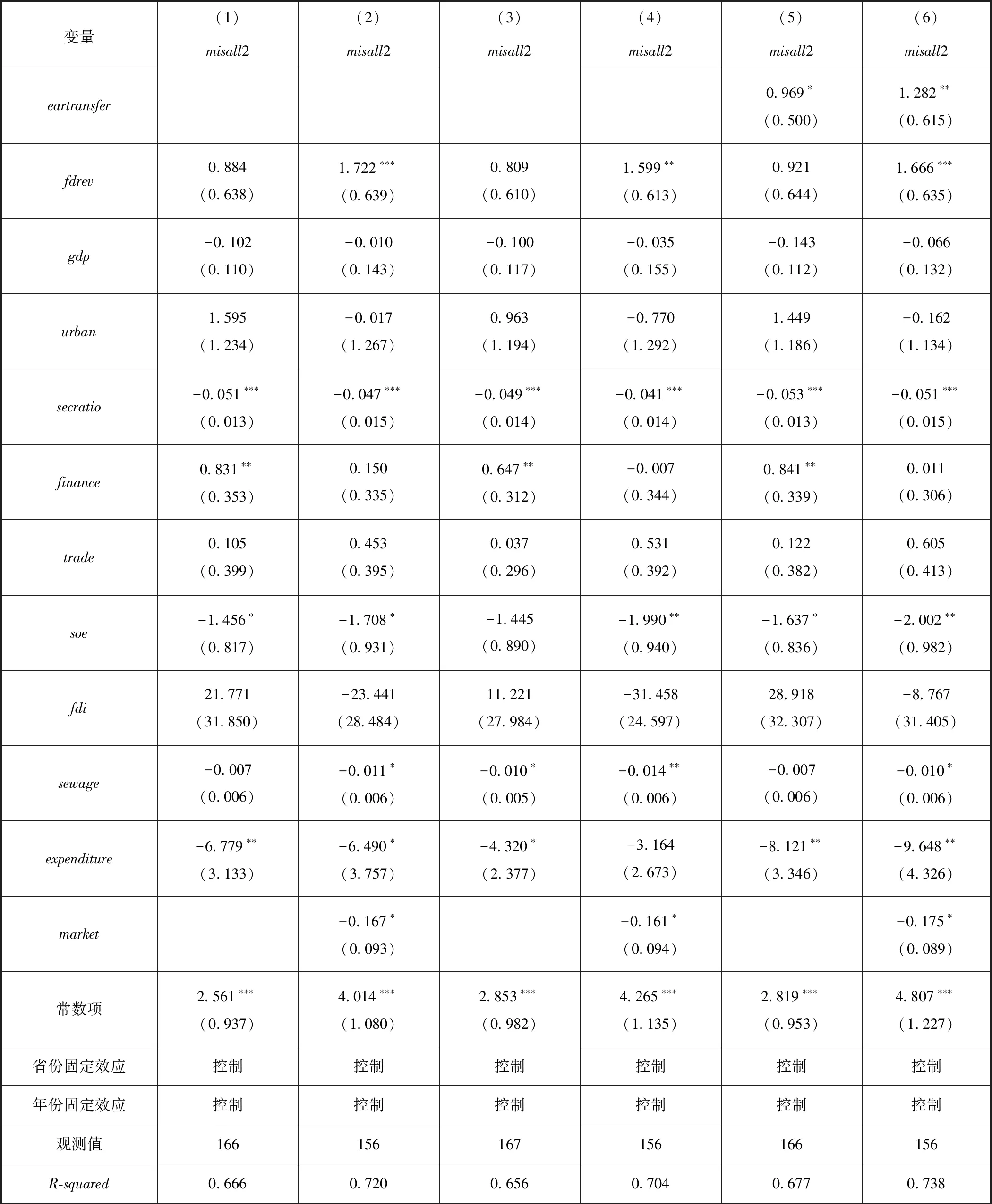

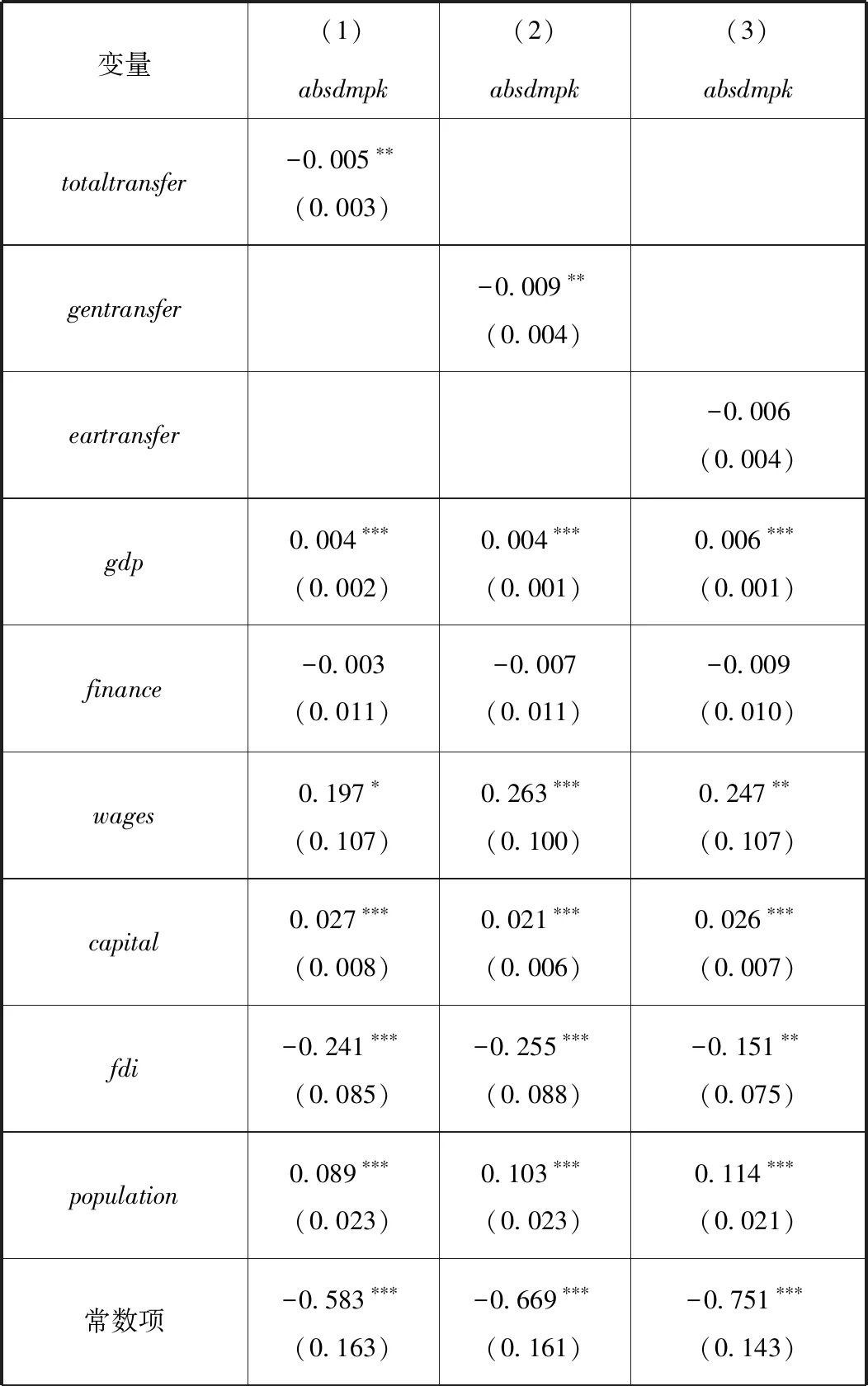

进一步,我们将数据分解到市级层面,分析各市获得的大规模转移支付资金是否矫正了本地区的资本扭曲程度。表5给出了相应的回归结果。类似地,所有模型均控制了个体和时间固定效应,模型的拟合优度也都表现良好。可以看到,不管是转移支付总额,还是一般性转移支付和专项转移支付,符号都为负,且转移支付总额和一般性转移支付都通过了显著性检验(专项转移支付系数的p值为0.15),表明转移支付可以显著地降低城市的资本扭曲程度。这也印证了上文利用省级面板数据得到的回归分析结论,即转移支付总体上可以降低各地级市资本扭曲程度从而缓解各市间的资本错配程度。然而,至此我们对转移支付降低资本错配水平背后的影响机制尚不清楚。一般而言,缓解区域间资本错配问题的方式主要有两种:第一,提高资本配置过度区的边际资本产出;第二,降低资本配置不足区的边际资本产出。两种方式都可以降低一省份内边际资本产出的离散程度。因此,为了弄清楚本文初步结论背后的经济学逻辑,我们将所有的地级市划分为资本配置过度区(即边际资本产出低于省份内平均水平)和资本配置不足区(即边际资本产出高于省份内平均水平),进行分样本回归。

表5 市级面板数据回归分析

续前表

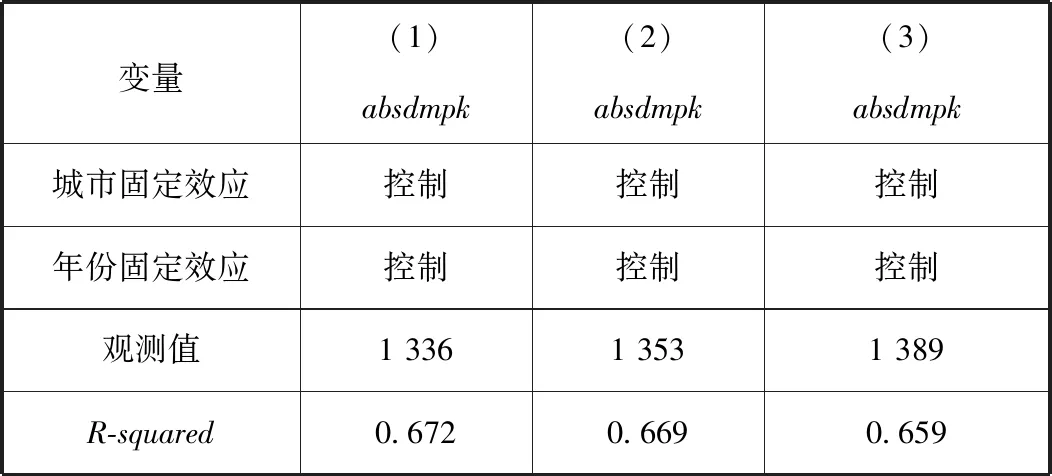

(1)(2)(3)变量absdmpkabsdmpkabsdmpk城市固定效应控制控制控制年份固定效应控制控制控制观测值1 3361 3531 389R-squared0.6720.6690.659

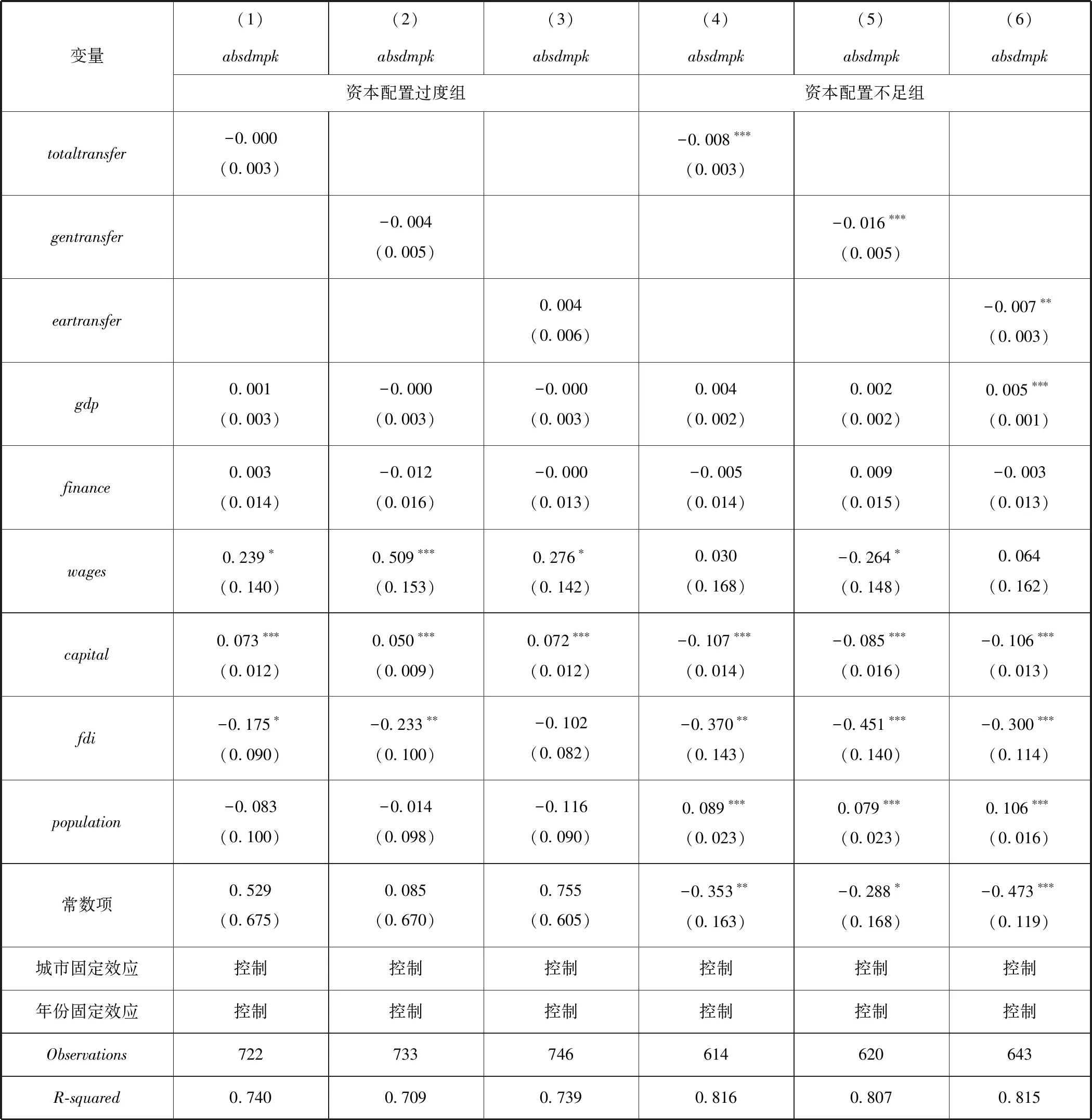

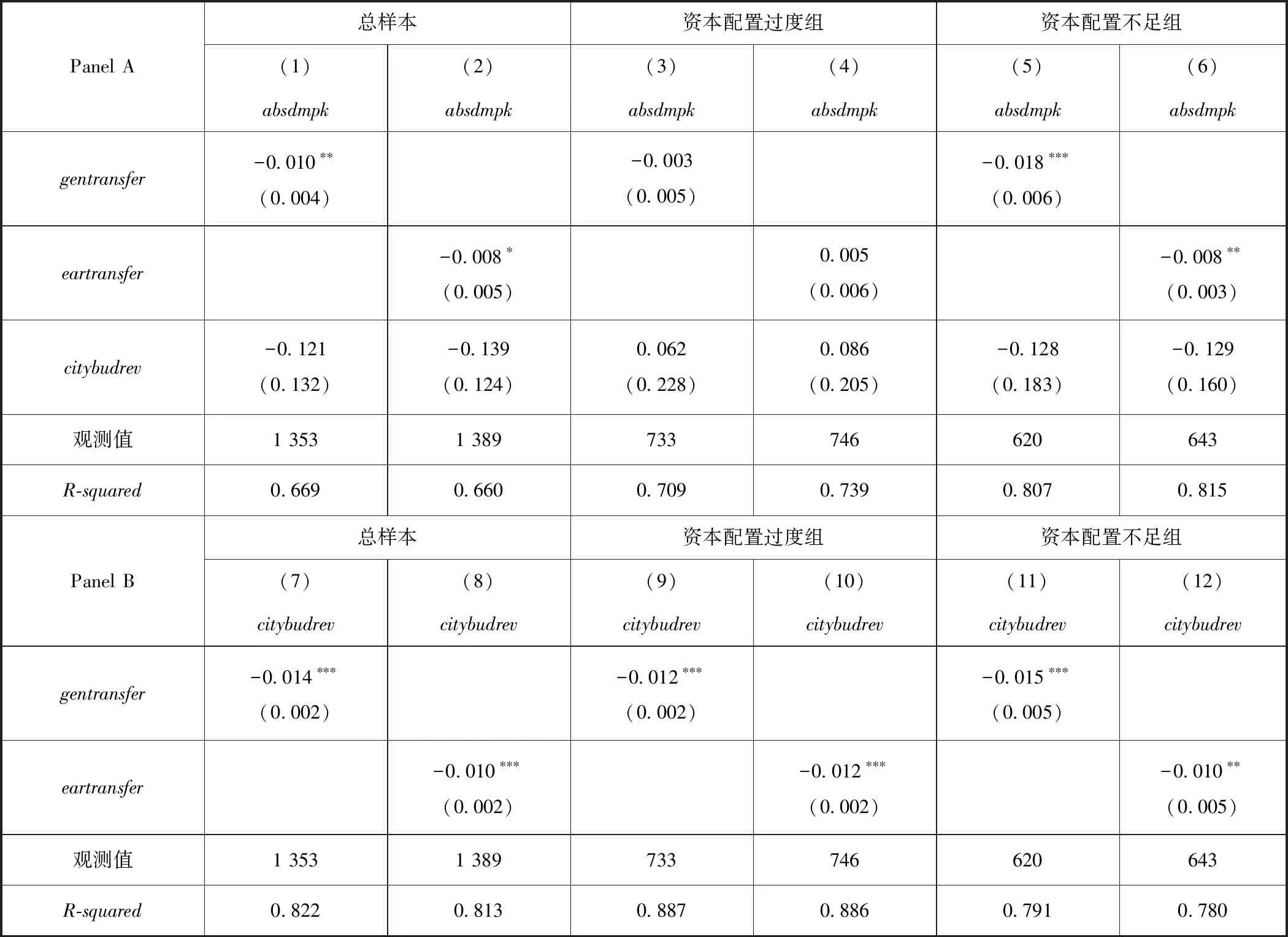

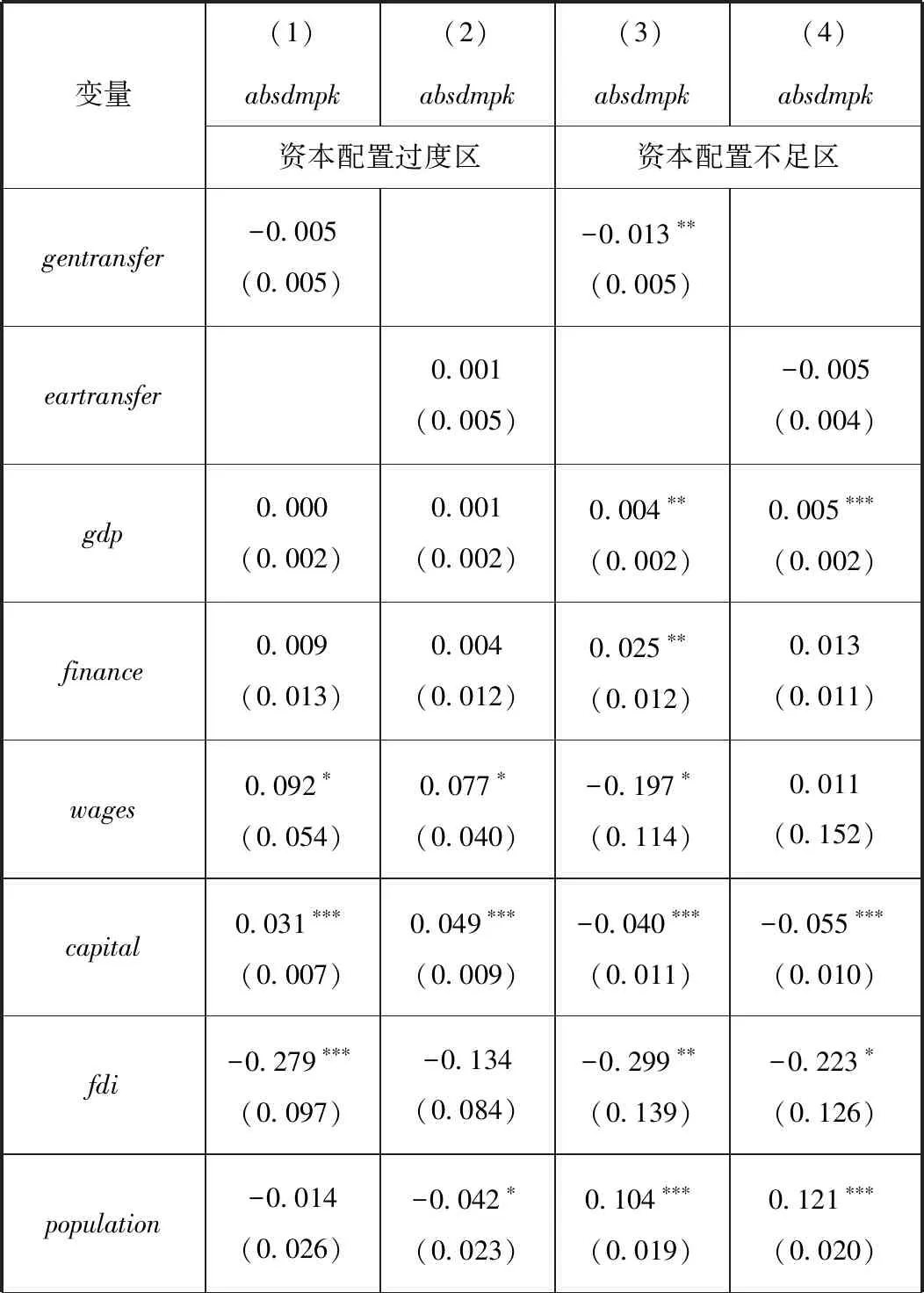

分样本回归的结果在表6中呈现。可以很明显地看到,所有转移支付变量均在资本配置不足组显著为负,而在资本配置过度组却都没能通过显著性检验。也就是说,一般性转移支付和专项转移支付主要通过降低资本配置不足组的边际资本产出来缓和区域间资本错配。我们知道,在资本配置不足的地区,资本要素相对短缺,而其他互补性的生产要素相对过剩,根据边际报酬递减的规律,此时边际资本产出相对较高,理应有更多的资本涌入从而获取这种较高的边际收益,随着资本要素的增加,资本的边际产出逐渐降低到合意的配置水平。另一方面,如理论分析所述,转移支付意在财力均等化,从而实现基本公共服务均等化。但是如果转移支付的确增加了基本公共服务供给,进而增加资本的互补性生产要素,那么资本配置过度组的资本扭曲程度将有所缓解。然而,资本配置过度组的回归结果却显示,转移支付并没有起到降低其资本扭曲程度的作用。因此,本文认为两组截然不同的结果之所以出现,原因在于一般性转移支付和专项转移支付均增加了投资而非用于提供基本公共服务,从而增加了资本存量而非其互补性生产要素,导致对资本配置不足的城市影响更加有效。这也与现有文献中提到的转移支付基本公共服务供给效应不显著(郭庆旺和贾俊雪,2008[42];宋小宁等,2012[6])以及地方政府的投资性支出倾向(苑德宇和宋小宁,2015[35])相吻合。

控制变量方面,资本存量(capital)的符号在资本配置过度组显著为正,在资本配置不足组显著为负,恰好说明了资本存量的增加会导致资本配置过度组资源扭曲程度加剧,而对资本配置不足地区则是起到了积极的作用。作为互补性生产要素,用人口变量(lnpop)表征的劳动力则恰恰相反,在资本配置过度组系数为负而在资本配置不足组系数显著为正,完全符合预期。不过,用全部职工工资总额刻画的人力资本存量变量(wages)却与预期相反,一个可能的解释是这一变量一定程度上也反映了企业的用人成本。最后,外商投资(fdi)变量在两组中均显著为负,表明外商直接投资可以较好地降低资本扭曲程度。不同于转移支付,外商直接投资更多的是在市场的力量驱使下流动,而且伴随着资金的流入同时,先进的技术和管理方式也能够提高原本资本配置过度的地区的资源配置效率。

表6 分样本回归:资本配置过度组vs资本配置不足组

(三)影响机制检验

理论分析中,我们总结了转移支付影响区域间资本配置的三种渠道:投资渠道、基本公共服务渠道和税式支出渠道。前文的分样本回归分析结果也暗示转移支付可能更多地被用于扩大和拉动固定资产投资,而非提供基本公共服务,因此本部分将进一步深入对这三个渠道进行检验,从而帮助我们理解实证结论背后的经济学逻辑。

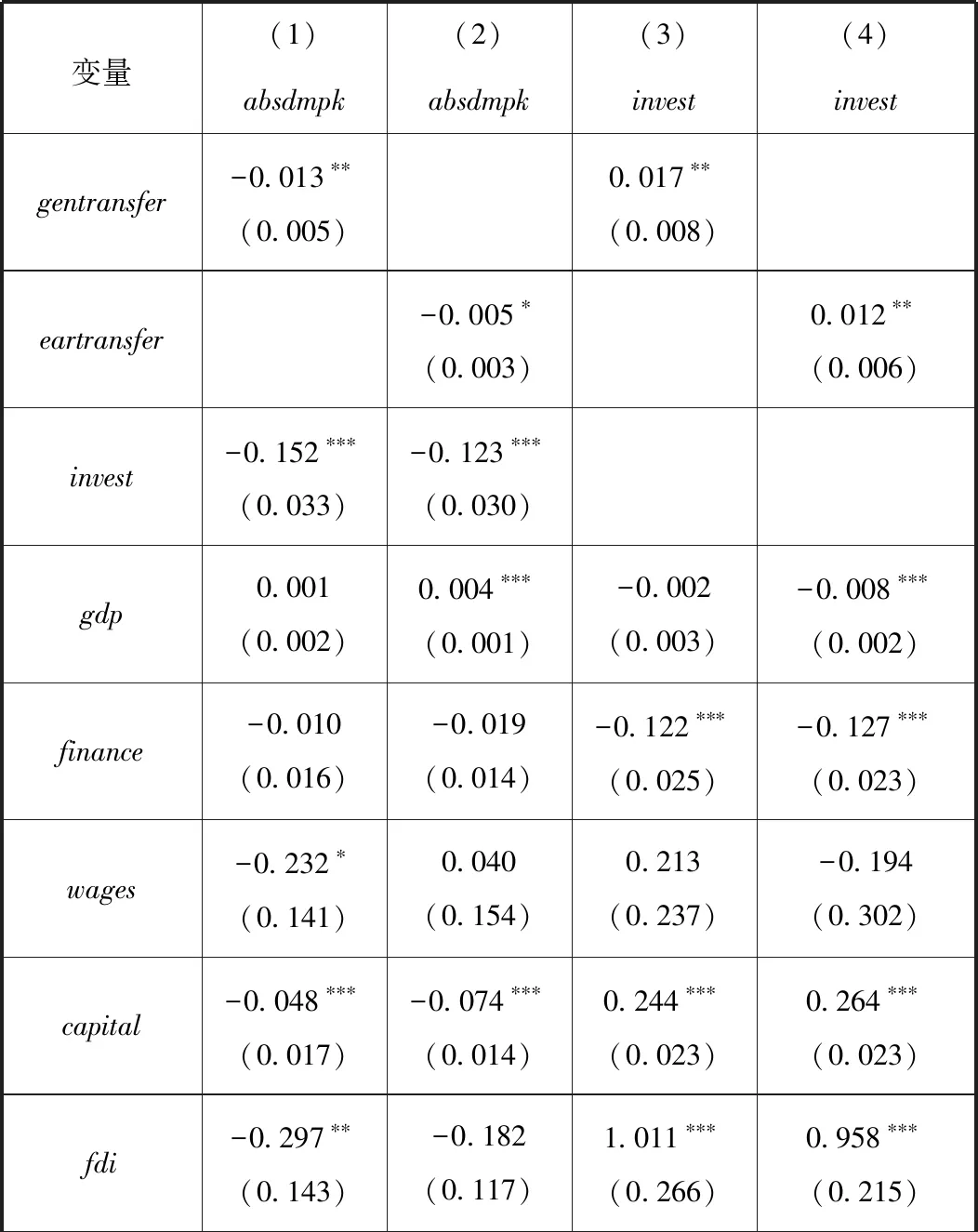

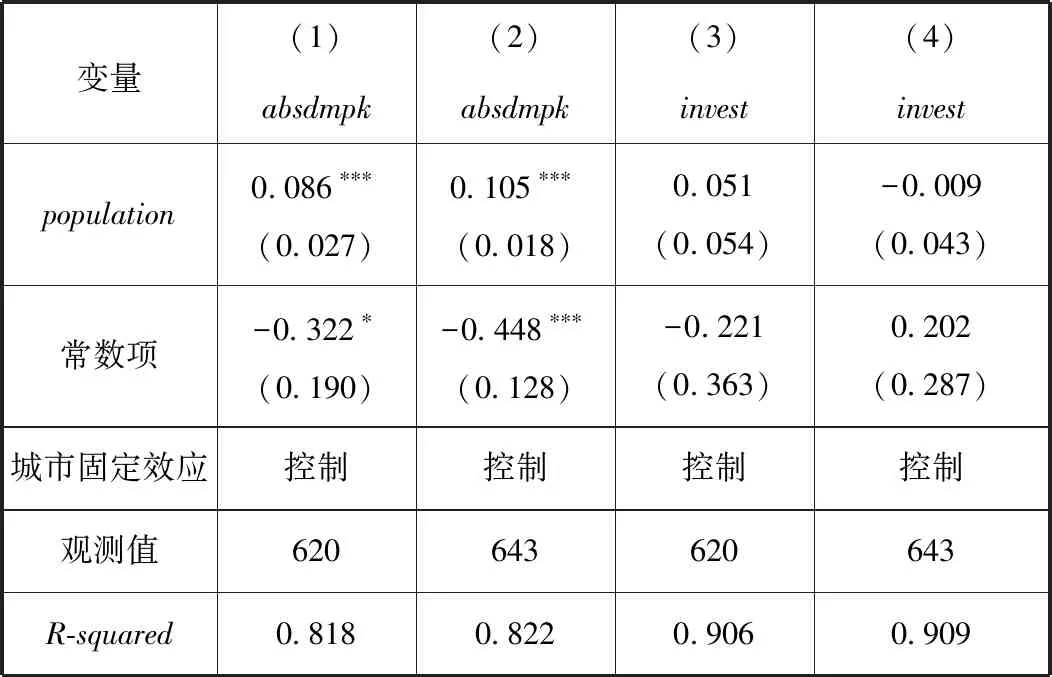

我们首先考察转移支付的投资渠道,表7汇报了相关的回归结果。由于转移支付只在资本配置不足区影响显著,此处只使用资本配置不足区作为回归样本,并使用扣除住宅投资之后的固定资产投资占GDP的比例(invest)来捕捉投资变量。列(1)相比表6的列(5)额外增加了投资变量,相应地可以观察到核心解释变量一般性转移支付(gentransfer)的系数有所减小,而新增的投资变量系数显著为负。与此同时将投资变量作为被解释变量,检验一般性转移支付的增加是否促进了当地的固定资产投资。在列(3)中,一般性转移支付变量的系数显著为正,结合列(1)的回归结果,可以认为存在一般性转移支付通过促进投资进而降低资本配置不足区扭曲程度的影响机制。类似地,列(2)和列(4)给出了专项转移支付对应的回归结果。列(2)显示,在引入投资变量后,专项转移支付对资本扭曲程度的缓解作用有所减轻,系数由表6列(3)中的-0.007提高到-0.005,显著性也略微下降。同时,列(4)表明专项转移支付的确增加了当地的固定资产投资。至此,实证结果表明转移支付通过增加投资降低了资本扭曲程度。

表7 影响机制检验:投资渠道

续前表

(1)(2)(3)(4)变量absdmpkabsdmpkinvestinvestpopulation0.086∗∗∗(0.027)0.105∗∗∗(0.018)0.051(0.054)-0.009(0.043)常数项-0.322∗(0.190)-0.448∗∗∗(0.128)-0.221(0.363)0.202(0.287)城市固定效应控制控制控制控制观测值620643620643R-squared0.8180.8220.9060.909

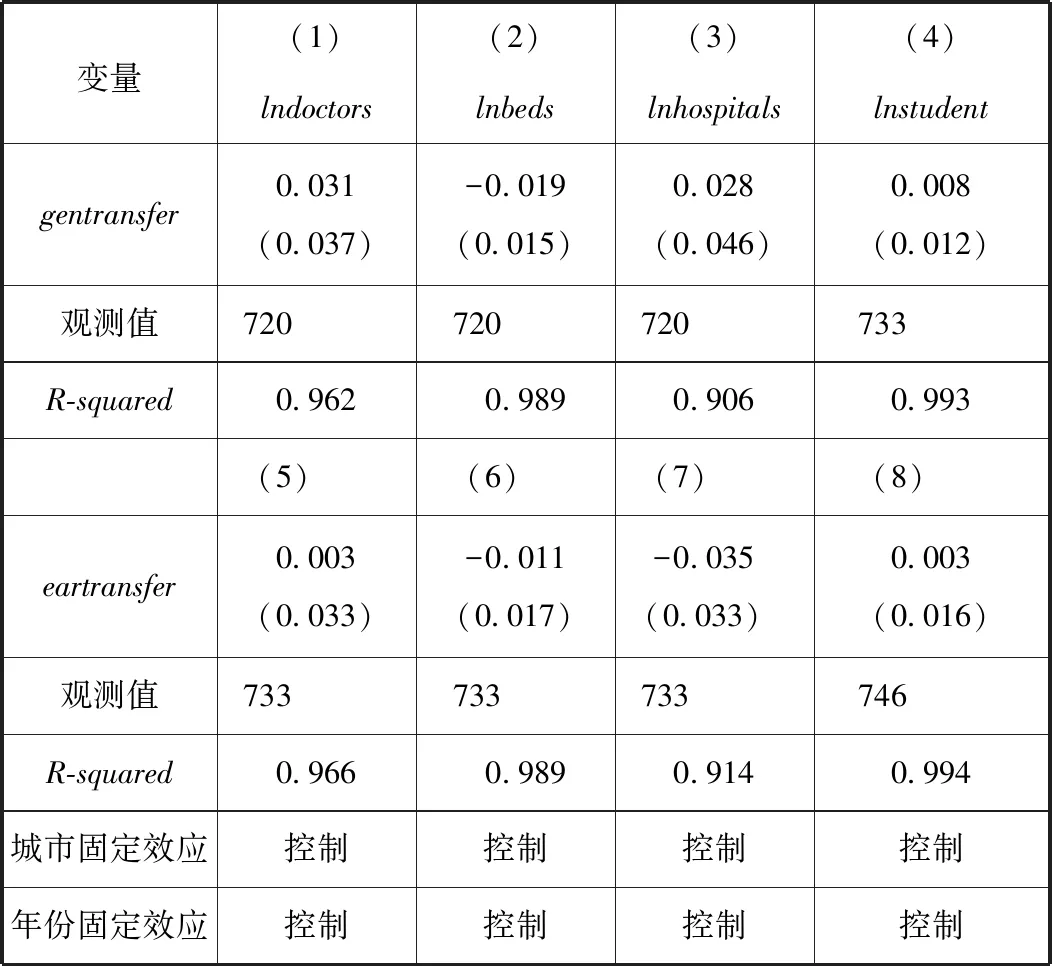

接着,考察转移支付的公共服务渠道,即转移支付是否增加了基本公共服务供给进而增加资本的互补性生产要素,最终影响资本扭曲程度。根据表6的分析结果,转移支付并未缓解资本配置过度区的扭曲状况,据此推测这一机制并不存在。表8给出了对应的检验结果。结果发现,一般性转移支付和专项转移支付对医疗和教育公共服务的相关指标均没有显著影响,在不同被解释变量下,转移支付的系数都没能通过显著性检验,这也解释了为何转移支付没能促进资本配置过度区的资本优化配置。

表8 影响机制检验:公共服务渠道

注:控制变量同表7一致,篇幅所限,此处不予汇报。回归的样本为所有资本配置过度组的城市,因为我们认为资本配置过度组的扭曲程度没有得到改善的原因在于转移支付没能增加资本的互补性生产要素的供给。被解释变量lndoctors、lnbeds、lnhospitals和lnstudent分别为医生数、医院卫生院床位数、医院卫生院个数以及在校中小学生人数的对数形式。

最后,考察转移支付的税收支出渠道。这一渠道指转移支付降低了地方政府税收征管的力度,从而提高了当地资本的边际产出。这一机制在资本配置不足组将加大扭曲程度,而在资本配置过度组将减轻资本配置扭曲程度。为此采用类似表7的回归方法,表9的Panel A将各城市资本扭曲程度作为被解释变量,Panel B将各城市的预算内收入作为被解释变量,考察转移支付是否显著影响城市的预算内收入,进而影响资本的边际产出。我们分别在总样本和两个分样本中进行了回归,并观察Panle B中转移支付变量是否显著为负,以及Panel A中citybudrev变量是否显著为负且转移支付变量系数的绝对值是否有所降低。可以看到,Panel B中的实证结果表明转移支付的确降低了当地的预算内收入,即降低了地方政府征收自有收入的努力,“税式支出”渠道存在的前提得以成立。然而,结合Panel A中的回归结果,税式支出渠道并不显著,这表现在Panel A中citybudrev变量的系数并不显著,尽管本文发现转移支付(包括一般性转移支付和专项转移支付)显著降低了地方政府的收入征管努力程度。考虑到这可能是由于税式支出渠道的影响效应在两类分样本中相反而导致的混淆结果,我们还进行了分样本回归。不过,资本配置不足组和在资本配置过度组的回归结果中,尽管一般性转移支付和专项转移支付都显著降低了地方政府的预算内收入,citybudrev变量仍无法通过显著性检验,因此也无法提供支持税式支出渠道存在的证据。

表9 影响机制检验:税式支出渠道

注:所有模型均同时控制了城市固定效应和年份固定效应,控制变量同表7一致,篇幅所限,此处没有汇报。citybudrev为城市的预算内收入占GDP比重,用来刻画地方政府财政收入征管努力程度。

六、进一步讨论

如前所述,财政部2015年年底发布的《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的通知是一次(专项)转移支付管理的重要变革,办法中规定的严格绩效考核流程必然会对地方政府使用资金的方向有显著影响。而正如前文的实证分析所显示的那样,转移支付对区域间资本配置效率的影响取决于地方政府如何使用转移支付这笔资金。因此接下来将结合2016年的数据,对专项转移支付区域间资本配置的最新效应进行分析。

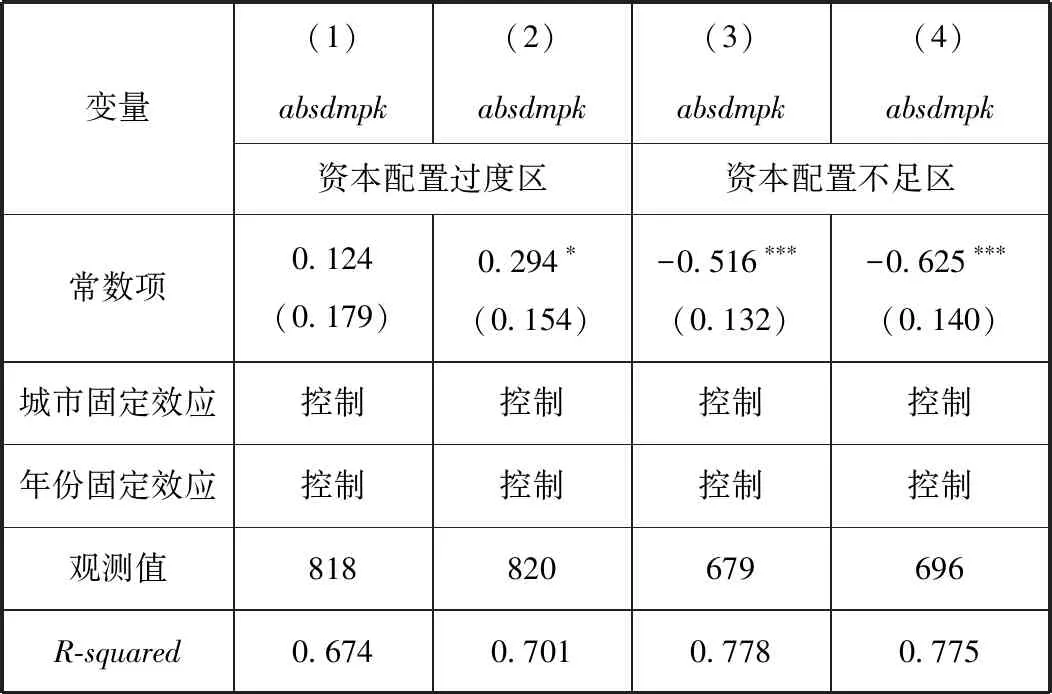

如表10所示,当加入2016年的数据进行再回归之后,在资本配置过度组,回归结果与表6类似,即此时一般性转移支付和专项转移支付均不能降低资本扭曲程度。在资本配置不足区,一般性转移支付依然能够显著降低资本扭曲,不过系数和显著性都有所下降;而列(4)的结果显示(相比表6的列(6)),专项转移支付对资本扭曲程度的影响不再显著,而且影响程度也有显著下降。结合上文对影响机制的考察,这一变化说明,在加强对地方政府专项转移支付的资金管理后,地方政府对专项转移支付资金的使用更加谨慎,导致其不再能够起到增加投资的作用,从而无法矫正资本配置不足区的资本扭曲。

表10 市级转移支付对资本扭曲程度的影响:加入2016年样本

续前表

(1)(2)(3)(4)变量absdmpkabsdmpkabsdmpkabsdmpk资本配置过度区资本配置不足区常数项0.124(0.179)0.294∗(0.154)-0.516∗∗∗(0.132)-0.625∗∗∗(0.140)城市固定效应控制控制控制控制年份固定效应控制控制控制控制观测值818820679696R-squared0.6740.7010.7780.775

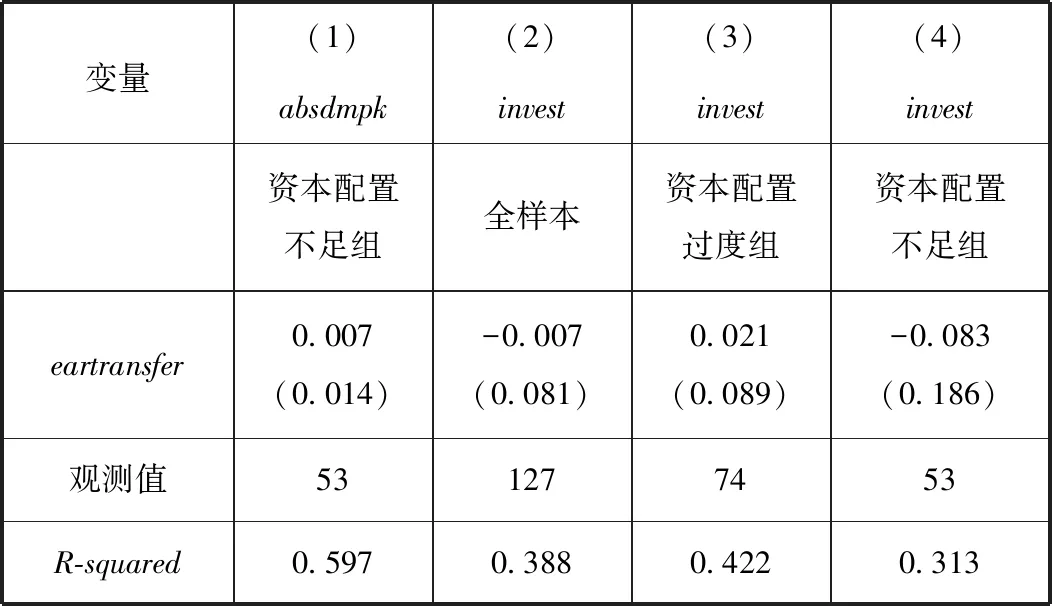

进一步地,我们剔除2016年之前的数据,单独考察2016年的样本,分析转移支付加强管理之后专项转移支付对区域资本扭曲程度的影响。表11使用2016年的截面数据单独考察专项转移支付的影响。可以看到,仅就2016年数据而言,专项转移支付并没能降低资本配置不足组的边际资本产出,从而也没能降低其资本扭曲程度。对这一结果的解释是,正如列(2)、(3)和(4)的回归结果显示的那样,专项转移支付对投资的拉动作用降低了——专项转移支付的系数都没能通过显著性检验,甚至符号为负——从而说明2015年年底印发的《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》起到了显著约束地方政府滥用专项转移支付资金的作用。但是,对于那些资本配置相对不足的地区,这一约束并没有带来积极的影响。

表11 2016年截面数据回归:专项转移支付

注:控制变量同表10一致。

七、结论与建议

转移支付涉及规模庞大的资金在行政机制下无偿地进行划拨和分配,其引起的资源配置效应必须重视,本文考察了转移支付对区域间资本配置的影响效应。首先,基于2003—2015年间省市两级的非平衡面板数据,研究发现:第一,总体来说,转移支付能够缓解区域间资本错配。一方面,省市两级面板数据回归分析均显示,各省级政府对各地级市政府分配的转移支付降低了各市的资本扭曲程度,进而缓解了各市间的资本错配。数量上看,一个标准差的转移支付增加可以降低各市间资本错配程度0.54个标准差。另一方面,市级面板数据的分样本回归结果显示,转移支付对各市间资本错配的缓解效应主要来自资本配置不足地区效率的提升,而转移支付无法改善资本配置过度区的资本扭曲。第二,机制检验表明,一般性转移支付和专项转移支付主要是通过投资渠道来影响各区域资本配置水平,而理论分析中提出的公共服务渠道和税式支出渠道并不存在。这也解释了为什么只有资本配置不足地区的资本配置效率得到了改善,因为将转移支付用于促进投资恰好能够针对资本配置不足地区的症结所在。其次,结合2016年的相关数据,研究发现:在中央政府加强对专项转移支付的绩效考核后,专项转移支付的投资拉动效应有所降低,因此其对资本配置不足地区的矫正效应有所减弱。这在一定程度上是个好的信号,表明在严格规范的专项转移支付绩效考核流程之下,地方政府的生产性支出倾向得到了一定程度的遏制,不过,对于那些资本配置相对不足的地区,这一约束反而带来了不利影响。

上述实证研究结论具有以下政策启示。首先,着力扭转地方政府的生产性支出偏向,进而提高资本配置过度区的资本配置效率。实证研究发现,不管是一般性转移支付还是专项转移支付,都具有显著的投资促进作用,对基本公共服务供给没起到应有的作用,这也可能进一步加深资本配置过度区的资本扭曲程度。为此,需要建立和完善科学的政治绩效考核体系,贯彻落实十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,“纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向,加大资源消耗、环境损耗、生态效益、产能过剩、科技创新、安全生产、新增债务等指标的权重”,逐步消减GDP的考核占比,根据不同阶段的发展目标逐步增加、删减和调整相应的指标,探索出一套合理、可操作的过渡性方案。

其次,加强对转移支付资金的管理。对于一般性转移支付,确保其用于实现基本公共服务均等化。本文的研究表明,意在实现基本公共服务均等化的一般性转移支付并没有起到促进基本公共服务供给的效应,进而也无法增加资本的互补性生产要素存量。应当建立激励约束机制,采取适当奖惩方式,效仿对专项转移支付进行绩效管理的方式,科学设置绩效评价机制,合理确定绩效目标,提高绩效评价结果的可信度,并将绩效评价结果同预算安排有机结合,引导地方将一般性转移支付资金投入到民生等中央确定的重点领域。对于专项转移支付,财政部2015年年底发布的《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》起到了显著的作用,但在实践中要充分考虑实际情况,杜绝条条框框、僵化的管理模式,防止掣肘地方政府的经济建设行为。

再次,完善转移支付的分配机制。对于一般性转移支付,贯彻财力和基本公共服务均等化的宗旨,增加对老少边穷地区的转移支付规模。对于专项转移支付,由于其使用方向相对固定,因此需要考虑到要素的相对配置水平,同时结合地方过往年度专项转移支付资金的使用效率。对于资本配置过度地区,多设立教育、医疗等公共服务类的专项转移支付项目。除此之外,在转移支付拨付资金的同时,辅之以技术转移、人才培训等形式的援助,综合提高各种类型的生产要素存量,从而改善生产要素的配置效率。

最后,破除其他影响生产要素流动的障碍机制,促进生产要素有序自由流动。比如,通过破除户籍制度约束,使得劳动力要素自发追逐资本要素,从而抹平不同地区间边际资本产出的差异,消弭区域间的资本错配。