基金中基金(FOF)理论研究进展

2019-08-17曾庆松何小锋

冯 科 曾庆松 何小锋

一、引言

基金中基金,又称母基金(英文为Fund of Funds,简称FOF),源于20世纪90年代的美国。中国的FOF起步相对较晚,中国证监会在2014年发布的《公开募集证券投资基金运行管理办法》中正式提出公募基金FOF的概念,于2016年发布《基金中基金指引》(以下简称《指引》)[1],开启了国内公募FOF的时代,截至2017年年底已受理的29只公募FOF中6只面市,合计规模超过130亿元。2018年,养老目标基金异军突起,并按规定采取FOF模式,截至2018年年底,已有12只基金正式成立,FOF作为基金市场的创新亮点,被投资者寄予厚望。

但是,关于FOF的理论研究,无论是相比于其他金融产品还是在投资实践方面,都显著滞后。国外学者对FOF在其组织形式、产品设计、融资策略、投资策略等理论研究基础上,进一步从实证视角探究了其业绩的影响因素、收益分配策略等方面。国内学者对FOF的研究在理论对比研究层面较多,实证研究相对较少。本文将对国内外FOF的研究成果进行梳理,以尝试提供一个相对完善清晰的研究视角与研究路径。

二、FOF概念、分类及组织结构

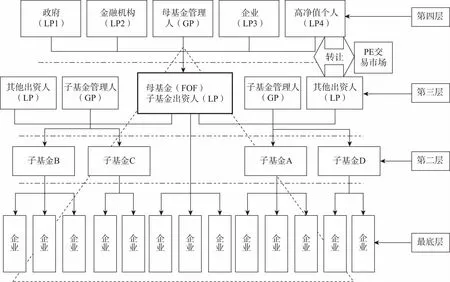

FOF又被称为多管理人基金,《指引》将其定义为一种以基金为投资对象的基金品种。FOF需将80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的基金份额,但不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,也不得持有其他基金中基金。[2]Thomas Meyer和Pierre-yves Mathonet(2008)[3]将FOF定义为汇聚众多投资者的载体,在附加价值、优选基金、提供资源、多样化激励机制等方面具有独特专业优势,资本可以通过该载体投资多样化基金组合。何小锋(2010)[4]将FOF的运作模式比作由四层楼组成的金字塔体系(见图1)。企业处于最底层;一般基金处于第二层,基金经理通过购买股票、公司债券或者直投等方式参与对企业投资;FOF处于第三层,既通过配置优质基金,间接地参与企业投资,也可以跳过基金直接投资企业,即FOF在三楼投资二楼的X个子基金,再由X个子基金(或者PE)去投资下层N个企业;第四层是参与FOF投资的投资者,包括政府、银行和信托等大型金融机构、私募专业团队、大型企业养老金及企业年金、保险机构以及一般的高净值投资个人。FOF能够通过优选排名靠前的优质基金、集资参与某些优质项目,为投资者带来低风险、可持续的稳定收益。

图1 FOF基金的管理结构和运营模式示意图

FOF是一个比较大的概念,根据不同标准可分为不同种类。依据投资基金是否新设,可分为初级FOF(primary fund of funds,主要投资新设立的私募股权投资基金)和二级FOF(secondary fund of funds,购买已设立的基金)。依据其投资对象特点可以分为以投资于中等规模的收购为主的FOF(buy-out)、以投资小规模基金或特定产业为主的FOF(何小锋和胡渊,2008[5])。依据运作方式及与子基金互动模式,可以分为双重主动管理模式、主动管理被动类基金模式、双重被动管理模式、被动管理主动型基金模式(何金平,2014[6];秋俭,2018[7])。依据配置标的基金种类,可分为对冲基金的基金(Fund of Hedge Funds,简称FOHF)、私募股权投资基金的基金(Private Equity Fund of Funds,简称PEFOF)、共同基金的基金(Fund of Mutual Funds,简称FOMF)以及信托投资基金的基金(Fund of Investment Trust Funds,简称FOITF)。依据发行者可以分为券商FOF、私募股权FOF和公募FOF。券商型FOF主要为“券商集合理财计划”,投资策略以资产配置为主,多采用主动方式,以价值投资理念为核心,范围涵盖开放式、封闭式、ETF/LOF、股票投资和新股申购。私募股权FOF逐渐形成政府引导基金、国有企业参与设立的市场化FOF、民营资本运作的市场化人民币FOF三种形式,私募股权FOF往往可以撬动更多民间及外商投资次级创新投资和股权投资(董明璐,2010[8])。而政府引导母基金的运作框架,能发挥放大社会资本的作用,直接或间接拉动至少3倍以上的非政府资金为高科技创新投资和地方经济的发展提供有力的资金支持(禹久泓和杨逸青,2009[9])。

在组织结构方面,FOF主要有公司制、契约制和有限合伙制三种组织形式,其运营效率取决于其解决基金管理人与投资者之间委托代理的情况(黄嵩和何小锋等,2011[10])。公司制FOF依据公司法设立,公司股东按其出资额为限承担有限责任,实行“自我管理”或委托专门的基金管理公司进行管理。但在公司制组织结构中,作为公司高级员工的基金经理对基金的贡献往往不能获得对等的报酬,不能有效激励员工(周丹,2007[11])。契约制FOF,由投资者与基金管理人、托管人根据特定目的,签订基金契约而设立,委托专业基金经理管理FOF,投资者不参与具体投资决策而仅分享收益。与公司制FOF相比,契约制FOF虽在专业化管理、低成本运作、基金安全等领域较强,但在激励机制和委托代理成本上并不具优势。有限合伙制FOF是在普通合伙的基础上引入有限责任,投资者作为有限合伙人(LP)仅具有出资义务而不参与FOF运营,而由作为普通合伙人(GP)的母管理经理来进行投资,而这也是目前FOF的主要投资模式。

三、FOF的理论研究及发展

(一)FOF的发展情况

1985年3月,Vanguard率先推出了美国市场第一只FOF,经过30多年的发展,FOF从数量和管理资金规模上均快速扩张,截至2017年6月,据美国投资公司协会(ICI)统计,FOF规模由20世纪90年代初的14.26亿美元壮大到3.53万亿美元,这主要因为:20世纪80年代美国市场基金产品的多样性已经达到很高水平,从而促进了投资者筛选配置基金的需求;同时美国开启401(K)计划(即雇员与雇主共同缴纳养老金模式),促使养老金入市以图获得稳定的增值,而FOF分散风险提供稳定收益的特点正好适合养老金规避风险的需要,也成为导致养老金为FOF提供大量资金来源的重要驱动因素。此外,美国在1996年出台全国证券市场改善法案也为FOF产品的发行松开了限制,直接促进FOF的快速发展(何小锋和胡渊,2008[5];徐建军,2014[12];肖星池等,2016[13],宋江立,2018[14])。

但在实际运作中,由于FOF的双重费率结构,导致投资者们需要支付较高的投资成本,压缩了其利润空间。Ang等(2008)[15]指出,当FOF扣除较高的管理费用后,其收益率平均低于对冲基金,这会让投资者觉得母基金与对冲基金相比没有增加价值,会降低FOF投资的吸引力。因此,消除母管理人与各标的基金经理之间的信息隔阂、降低FOF的管理成本,成为基金管理者努力的主要目标。而为了解决前两个问题,美国很多FOF管理公司通过将外部配合转为内部配合降低成本,于是出现了“内部FOF管理人+内部基金”“第三方FOF投资顾问+内部基金”“内部FOF+全市场基金”等模式。通过内部化,促进FOF的母管理人和子基金经理之间的信息畅通,同时也能让成本因内部化而降低。

从美国的FOF发展经验来看,已经经历了四个阶段。第一阶段:罗素模式FOF。该模式的核心理念就是根据客户需求,结合当前的市场状态,选择最优的一组基金经理组合。但现实中基金经理的状态是变化的,不能长期持续,因此这种模式有局限性。我国早期的FOF自罗素投资集团而起,采取的模式也大多为该模式。第二阶段:目标风险基金。它将资金分别投资于几个部门和公司的债券、优先股、普通股及其他证券上,或在事前就确定平衡安排证券品种的百分比,以达到证券组合中收益与增值相对平衡。以从债券、优先股等固定收入证券上获得债息和股息,同时获得普通股的资本增值。第三阶段:目标日期基金,有时也被称为生命周期基金。这种基金一般有个目标日期,基金会根据距离该目标日期的时间进行调整,其最大优势是简化了基金投资者选基金的问题。该系列基金目前规模高达8 000亿美元,已成为美国FOF中规模最大的类型,我国也已经开始成立该类基金。第四阶段:智能投顾。这主要是基于大数据和人工智能的发展而出现的,目前市场上已经出现一批这样的智能投顾公司,并推出了一批产品,它们依托线上平台,针对个人投资者的风险偏好和投资目标,提供个性化的资产配置,配置的都是基金组合,本质上与FOF是一致的(何剑波,2017[16];王德英,2018[17])。

如今,美国FOF产业链已经日益完善,主要存在四大领域:一是像Vanguard、Fidelity等这样的全能型FOF巨头公司,它们已然打通了FOF产业链;二是FOF资源整合者,如Wells Fargo、Transamerica这些具有银行保险背景、客户基础广泛的公司;三是专业投资顾问机构,如Morningstar、GMO等公司,它们往往以第三方投资顾问的角色来管理基金产品。四是智能投顾公司,如Betterment、Wealthfront、Personal Capital等公司建立个性化智能投顾平台,提供个性化投资服务(夏淳淳,2017[18])。

(二)FOF的理论基础和投资策略

各类FOF产品形式虽有所不同,但核心的理念却没有变化,资产配置依然是构建FOF投资组合的基石,因此,其策略依然是建立在以Markowitz(1952)风险-收益等系列相关理论的基础上的,包括市场投资组合模型(Sharpe等,1964)、大学捐赠基金模型(Swensen,1985)、Black-Litterman模型(Black和Litterman,1992)、最大分散组合(Choucifaty和Coignard,2008)等理论。在投资策略上主要有核心·卫星投资策略、美林投资时钟策略、事件驱动套利策略、Alpha投资策略、跨期套利策略、ETF套利策略、期权套利策略、宏观因素策略、大类资产配置策略等。(丁鹏,2017[19])。

(三)FOF的投资特点及优劣势

关于FOF基金的特点,巴曙松(2017)[20]做了较为精辟的总结:多重管理结构、甄选优质基金、动态调整资产、再次分散风险、提供参与投资项目渠道、降低普通投资者参与门槛、双重收费。这些也已经成为业内很多研究者和投资者对FOF的基本印象。

1.多元化投资管理和风险分散。

这是FOF一直强调的主要优势,私募股权投资基金一般会同时投资多个项目,而FOF将各私募股权投资基金作为投资的一部分,可在更广阔的地域、行业、投资阶段等方面进行多元化的管理,从而实现风险管理和分散(何小锋和胡渊,2008[5];马永谙,2014[21])。Weidig等(2004)[22]根据直投基金历史数据库中的数据建构FOF基金组合,并计算这些基金组合的风险收益,结果显示直接投资企业的风险明显高于直投基金,而投资FOF基金组合的风险则要明显小于投资基金。Wolf和Wunderli(2011)[23]通过建立不同权重的股权投资组合来验证构建FOF的统计技术是否有效,结果显示在同等风险下,基于过去收益数据构建起来的投资组合的收益高于简单的投资组合(如等权重组合)的收益,表明统计技术在FOF投资中是能够发挥积极作用的。但是,Brown等(2012a)[24]以FOHF基金为样本进行验证,发现鉴于信息缺乏透明度和高成本,当管理的对冲子基金超过25只时,风险反而会随着多样化而增加,而且由于及时尽职调查成本比较高昂,其成本随管理资金数量的增加而增加。

2.畅通进入目标市场的渠道。

Harris等(2018)[25]认为FOF是一个能够帮投资者寻找优质投资机会的中介或平台,能够为投资者畅通进入某些优质投资项目的渠道,而投资者自己想要进入项目参与投资则需要付出较高的代价。何小锋和胡渊(2008)[5]认为,对准备进入某些行业但又不熟悉该行业的新投资者来说,通过FOF进入新兴市场经济国家投资,比自己直接进入更容易抓住稍纵即逝的市场机会,从而节省投资成本和时间,在这里FOF就是一个高效、便捷的渠道。

3.专业动态管理。

何小锋和胡渊(2008)[5]指出,成功投资一个项目获利往往需要5到8年的时间,直投基金的投资者在这期间只能等待结果,而FOF管理人在同样的投资期内可以通过控制投资、动态调整来确保增值获利,例如,与投资的基金合作开展直投;承担信托责任,管理投资者尚未使用的现金和证券等。Aiken等(2015)[26]观察了FOHF管理者在对其管理的对冲基金调整的情况,发现FOHF管理者能够及时地将在接下来可能表现不佳的对冲基金从自己的对冲基金组合中剥离出去,从而有效地避免其对冲基金组合的损失,表明FOHF的管理者在专业动态管理方面发挥了积极的作用。

Aiken等(2015)[26]、Gao等(2017)[27]认为,FOF是一种能够为客户筛选优质对冲基金构筑投资组合的中介,为客户提供增加价值的渠道。而如果让作为有限合伙人的一般投资者自己去投资配置同样的由多种对冲基金构造的基金组合,则需要支付相对更高的代价。Gao(2017)[27]以FOHF基金为样本,观察了这些FOHF从2004年到2015年11年间每季度所管理的对冲基金在被选配期间在市场上的排名,发现样本提供了有限的证据验证了FOHF在选择对冲基金时表现出了一定的投资管理技巧,还提供了有力证据表明FOF的管理者们所做出的巧妙终止决策(即及时剥离即将进入表现不佳阶段的对冲基金以避免损失)。他们发现由FOHF管理者们从基金组合中剥离出去的对冲基金,随后表现不佳并且经常失败。他们的证据表明,FOF在成为投资者之后学习并巧妙地处理有关其投资组合基金的信息,使之能够预测未来表现不佳的基金。他们的研究表明,FOF作为中间商在一个以严重摩擦和交易成本为特征的市场中发挥着重要作用。

5.降低投资门槛。

一般来说,业内的绩优基金往往相对封闭,且具有较高的最低投资资本金要求(单只基金的最低投资一般要求500万到1000万美元),这让新投资者、小投资者无法参与。FOF的母管理人长期在该领域从业,不仅具有丰富的投资经验,也与绩优基金及其管理经理保持着良好关系,从而可以获得很多一般投资者无法得到的渠道。而且,FOF母管理人构建的20只以上基金的投资组合,若让单个投资者则需要投上至少1到2亿美元,一般人很难承受,而通过FOF渠道则可以通过“团购”来投资多元化基金组合。

6.相对较低的收益率和双重收费。

FOF的双层费用结构(即投资者要同时支付FOF管理费和FOF持有个别对冲基金时支付的费用),导致FOF在收费后提供的回报低于个别对冲基金(Amin和Kat,2003;[28]Liang,2004[29];Brown等,2004[30])。从业者经常嘲笑FOF表现欠佳和双层费用结构,并将此作为导致金融危机后FOHF大规模赎回的驱动因素。很多大型投资机构为了绕过FOHF的双重收费,更倾向于直接投资个人对冲基金,且有证据表明大型机构的直接投资在收费后表现优于其FOHF投资(Agarwal等,2013[31])。但Ang等(2005)[15]认为,不能简单地用同一基准去比较FOHF与直投基金的业绩,强调FOHF为投资者降低了投资门槛和提供了参与多元化资产组合和特定项目投资的渠道,降低了投资者自己直接参与投资所要付出的代价,因此投资者在对比FOHF与直投基金的业绩时,需要在直投基金的基准上加上参与投资阻碍系数,如果获得超额收益低于FOHF,则说明FOHF具有投资的价值。

四、FOF的业绩表现及衡量

选择什么样的方式和指标来更加真实客观地评价FOF的绩效水平,以判断一只FOF是否值得投资,是投资者们最为关注的问题。FOF作为一种基金,很多判断基金业绩所使用的指标和方法自然也适用于衡量FOF的业绩。因此,探索FOF绩效情况,有必要从探讨一般基金的业绩衡量指标和方法入手。

(一)基金业绩评价指标体系的发展

在基金的业绩评价体系方面,目前已经相对成熟完善,主要包括对基金历史业绩、业绩持续性、业绩分解、时机把握等方面的评价。而投资者也往往会根据这些信息来评价一只基金是否在未来值得投资。

使用有机介质,在1个封闭循环内部实现朗肯循环,从高温热源吸热,向低温热源放热,输出轴功率。膨胀机需要利用循环系统才能起作用,不能单独使用。其所需条件低,更适合低品味热源回收。

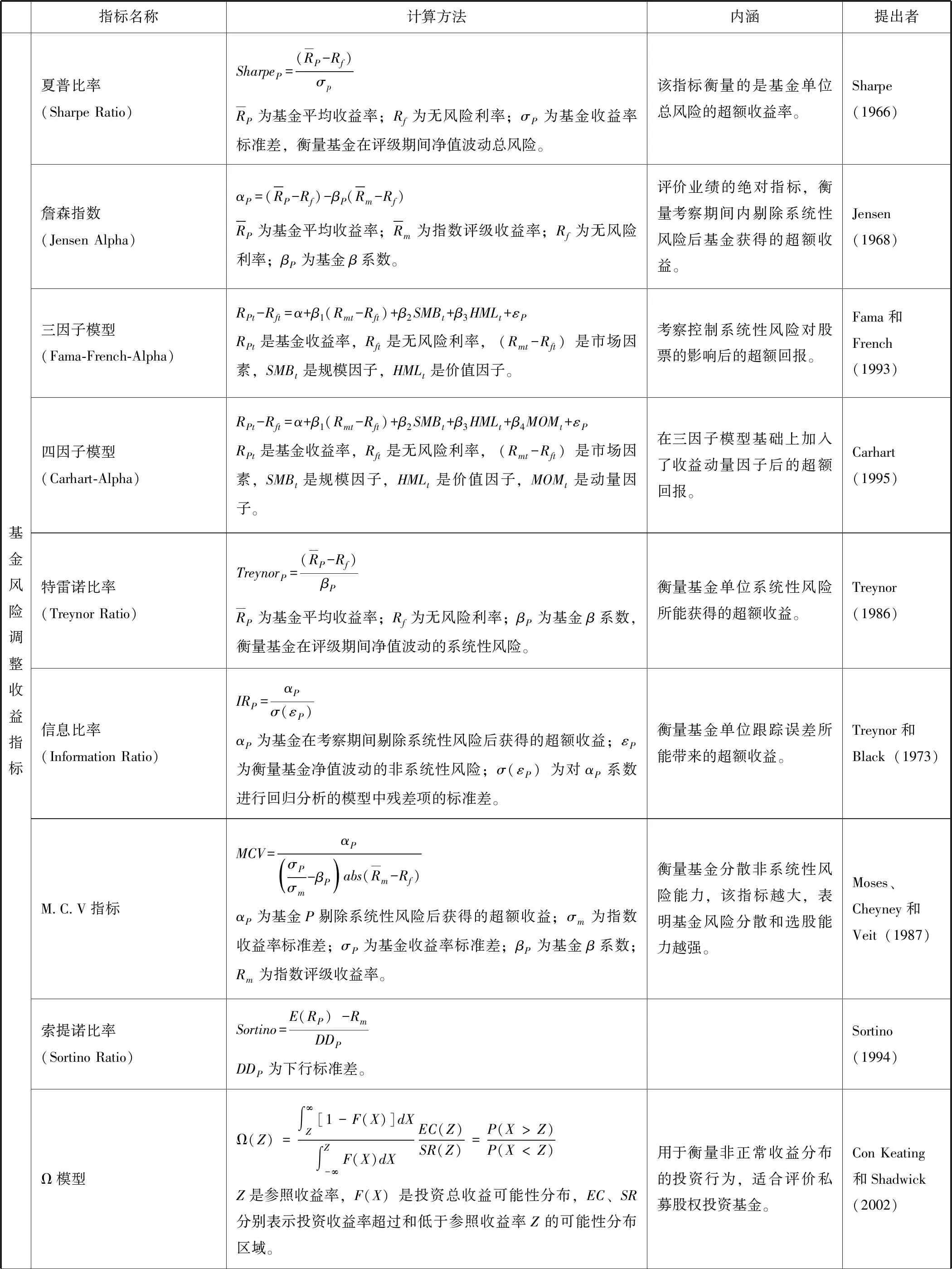

以基金历史业绩来评价是较早出现的方式,也是比较直观的一种评价方式,主要有基于收益、基于风险和基于风险调整后的收益等3类指标。早期,投资者通过净值增长率、内部收益率法等来考察基金的收益情况,但是随着Markowitz的风险-收益理论的提出,以方差作为度量风险的标准使评价工具出现了划时代的飞跃。在随后演变出的各种评价模型中,风险多被作为一项重要因素纳入了其考查体系之中。随后,Sharpe(1964)、Linter(1965)和Mossin(1966)在该理论基础上进一步提出了资本资产定价模型(CAPM),而为了让处于不同程度风险下的投资收益实现可比性,Sharpe、Treynor、Jensen等人尝试将基金投资取得的绝对收益与风险水平相结合,构造了风险调整后的收益率,即Sharpe比率、Treynor比率、Jensen指数等指标,在一定程度上克服了单独以收益率为标准和在不同风险下的收益业绩水平比较的困难。随着研究的发展,后人在风险调整收益评价方面做了更广泛深入的研究,Sortino比率、信息比率、M2测度等一系列新方法相继提出,并得到广泛应用。

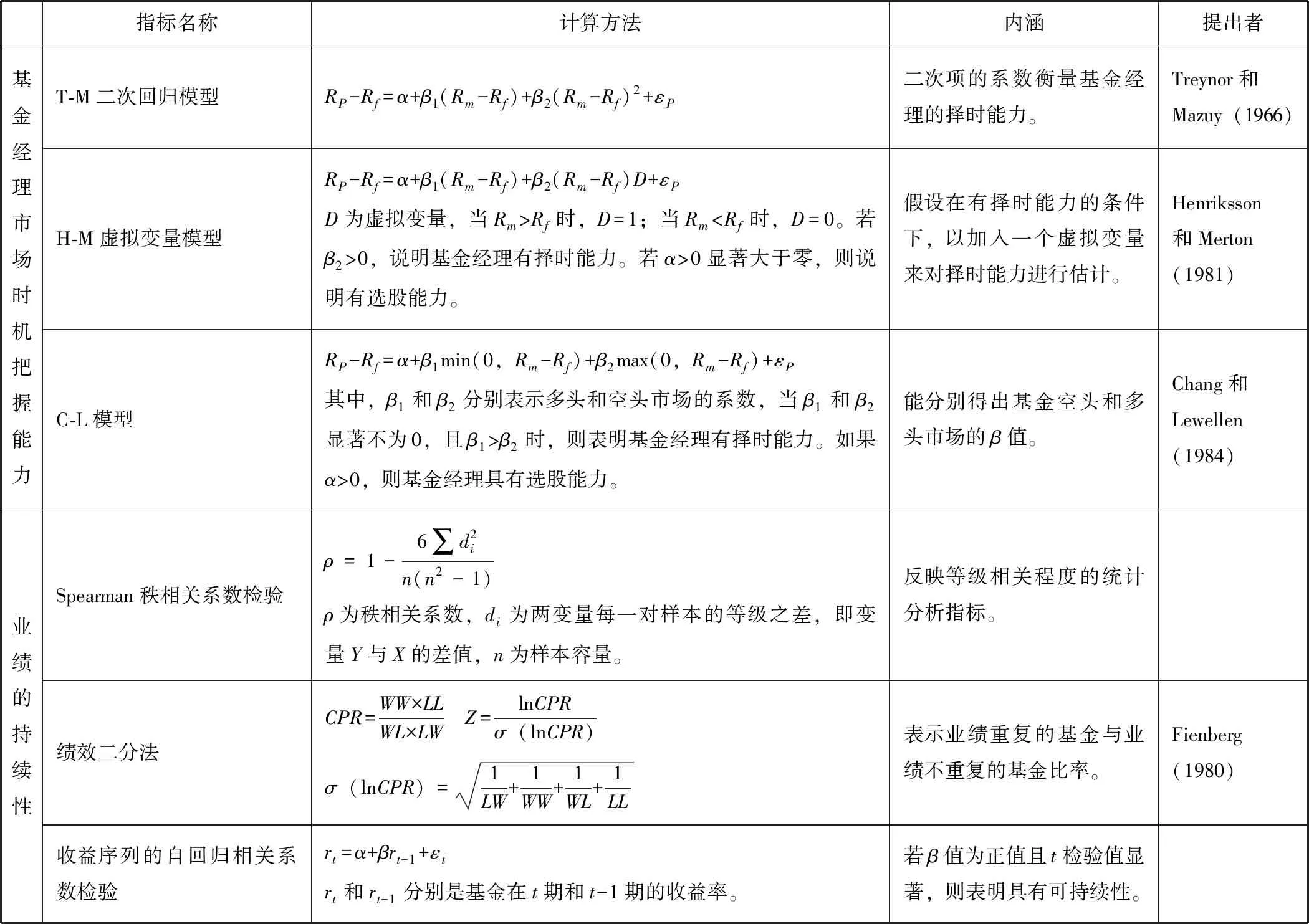

Treynor和Mazuy(1966)[32]认为,一个好的基金经理应该可以根据市场形势的变化而调整投资组合β的高低,他们将Jensen指数分解为择时能力γ和选股能力α两部分,构造了T-M模型,然而在实证过程中未能依据此模型找到基金经理有择时能力的证据。Henriksson和Merton(1981)[33]通过在回归方程中加入一个虚拟变量来估计基金经理的择时能力,构建了H-M模型,但在实证分析中依然发现被验证的基金经理的市场择时能力较弱。

由于很多私募股权投资基金的业绩并不能以传统方法来考察,Keating和Shadwick(2002)[34]提出了Ω指标,以参考的收益水平为界将收益分割成盈利和损失两部分,计算参考水平上下的加权概率的比值,以落在该参考点以上或以下的概率比值来作为衡量一项资产或组合的风险程度。然而Ω指标在实际操作中,获取的难度相对较高,因此,很多学者针对私募股权投资基金公开数据相对较少的特点,设计了公开市场等价(PME)、获利指数(PI)、基金回报倍数(TVPI)、还款回报倍数(DPI)等指标。这些指标使用的数据相对容易获得,对私募型股权投资基金业绩反映相对较为直观。

然而,上述指标一个潜在的前提条件是,人们认为那些前期业绩表现优秀(或糟糕)的基金,在接下来一段可预见的时期内依然会表现优秀(或糟糕),这是上述指标具有讨论意义的一个重要基础。如果无法满足这一点,则意味着今天结果与历史的业绩没有任何关系,那么考察基金的历史业绩也就失去了可利用的价值。为了评价基金业绩的可持续性,人们又先后提出了基于基金收益率的Spearman秩相关系数检验、绩效二分法和基金收益序列的自回归系数检验等方法。

在考察基金历史绩效以及可持续性的同时,投资者也需要通过归因分析研究基金绩效的来源,以考察各部分的绩效贡献。Fama(1972)[35]以CAPM模型为基础最先提出了绩效归因分析模型,将基金的超额收益率分解为选择回报和风险回报,并进一步将选择回报分解为可分散回报和净选择回报。其后,Brinson等(1986)[36]提出了BHB的绩效归因分析模型,通过用持股比率来考察投资政策和投资策略对于基金业绩贡献的情况,并通过实证分析验证了资产配置对绩效贡献的重要作用。Ibbotson与Kaplan(2000)[37]则将基金的投资组合的总收益分解为政策受益和积极操作收益,其中,以积极操作收益来反映调整资产投资权重和个股选择的贡献,以政策收益率来反映资产配置政策的贡献。上述模型在分析以投资债券为主的基金时具有较多局限性,分解结果往往难以和基金经理构建投资组合的逻辑相对应,因此之后又发展出了一些针对债券组合而设定的归因模型。Wagner和Tito(1977)基于Fama的框架构建了债券的久期归因模性,Van Breukelen(2000)将Wagner和Tito的久期归因模型结合Brinson归因模型进行改良,建立了加权久期分析模型,同年Campisi Stephen提出Campisi归因框架将债券组合的收益分为利息收入和价格波动收入,因为其分析过程简单清晰,Campisi分解模型成为目前最被广为接受的债券组合归因模型之一。

虽然上述考察基金绩效的方法很多,但是针对FOF自身特点所设计的考察指标却不多见,尤其是如何体现FOF的双重投资管理特征优势的指标目前还未见到。

(二)FOF绩效实证研究

目前,关于FOF绩效的研究基本还是采用传统判断基金业绩的工具,由于私募型FOF公开的数据相对较少,因此判断FOF业绩时所能使用的方法甚至不如其他基金多。而且很多研究者对于FOF的绩效归因也受到其数据有限性的影响而很难像其他种类基金那样可以进行更加深入的分析。目前,关于FOF业绩的考察主要集中于利用市场等价物方法来相对整体地考察FOF绩效、FOF的双重收费结构是否合理、如何看待FOF相对于某些直投基金的业绩较低等方面。

表1 基金绩效评价指标汇总

续前表

指标名称计算方法内涵提出者基金风险调整收益指标夏普比率(Sharpe Ratio)SharpeP=(RP-Rf)σpRP为基金平均收益率;Rf为无风险利率;σP为基金收益率标准差,衡量基金在评级期间净值波动总风险。该指标衡量的是基金单位总风险的超额收益率。Sharpe(1966)詹森指数(Jensen Alpha)αP=(RP-Rf)-βP(Rm-Rf)RP为基金平均收益率;Rm为指数评级收益率;Rf为无风险利率;βP为基金β系数。评价业绩的绝对指标,衡量考察期间内剔除系统性风险后基金获得的超额收益。Jensen(1968)三因子模型(Fama-French-Alpha)RPt-Rft=α+β1(Rmt-Rft)+β2SMBt+β3HMLt+εPRPt是基金收益率,Rft是无风险利率,(Rmt-Rft)是市场因素,SMBt是规模因子,HMLt是价值因子。考察控制系统性风险对股票的影响后的超额回报。Fama和French(1993)四因子模型(Carhart-Alpha)RPt-Rft=α+β1(Rmt-Rft)+β2SMBt+β3HMLt+β4MOMt+εPRPt是基金收益率,Rft是无风险利率,(Rmt-Rft)是市场因素,SMBt是规模因子,HMLt是价值因子,MOMt是动量因子。在三因子模型基础上加入了收益动量因子后的超额回报。Carhart(1995)特雷诺比率(Treynor Ratio)TreynorP=(RP-Rf)βPRP为基金平均收益率;Rf为无风险利率;βP为基金β系数,衡量基金在评级期间净值波动的系统性风险。衡量基金单位系统性风险所能获得的超额收益。Treynor(1986)信息比率(Information Ratio)IRP=αPσ(εP)αP为基金在考察期间剔除系统性风险后获得的超额收益;εP为衡量基金净值波动的非系统性风险;σ(εP)为对αP系数进行回归分析的模型中残差项的标准差。衡量基金单位跟踪误差所能带来的超额收益。Treynor和Black(1973)M.C.V指标MCV=αPσPσm-βP()abs(Rm-Rf)αP为基金P剔除系统性风险后获得的超额收益;σm为指数收益率标准差;σP为基金收益率标准差;βP为基金β系数;Rm为指数评级收益率。衡量基金分散非系统性风险能力,该指标越大,表明基金风险分散和选股能力越强。Moses、Cheyney和Veit(1987)索提诺比率(Sortino Ratio)Sortino=E(RP)-RmDDPDDP为下行标准差。Sortino(1994)Ω模型Ω(Z)=∫∞Z[1-F(X)]dX∫Z-∞F(X)dXEC(Z)SR(Z)=P(X>Z)P(X 续前表 指标名称计算方法内涵提出者基金经理市场时机把握能力T-M二次回归模型RP-Rf=α+β1(Rm-Rf)+β2(Rm-Rf)2+εP二次项的系数衡量基金经理的择时能力。Treynor和Mazuy(1966)H-M虚拟变量模型RP-Rf=α+β1(Rm-Rf)+β2(Rm-Rf)D+εPD为虚拟变量,当Rm>Rf时,D=1;当Rm 由于很多私募型FOF的很多数据并不对外公开,仅仅会在半年报和年报中报告一次财务情况,因此,一些研究者不得不根据FOF的这一特点提出了获利指数、公开市场等价等这类从项目整体收支进行评价的指标。Kaplan和Schoar(2005)[38]运用公开市场等价(PME)、IRR等方法考察了风险投资型和并购型基金的业绩及其可持续性情况,验证了PME指标对IRR等指标的解释力,以及基金业绩在短期内存在着持续性,这也为基金经理依据基金上一期的表现来预测基金的未来业绩提供了理论和实证基础。Harris等,(2018)[25]进一步运用PME方法验证了风险投资型FOF和并购型FOF,指出虽然两者的表现都超过了公开市场评价,但是风险投资型FOF的业绩要好于并购型FOF,并认为风险投资型FOF要比并购型FOF更能鉴别优质的直接投资基金。 FOF管理者的技能,也是绩效研究的一项重要领域。于丽敏(2012)[39]选取了8只运营已满两年的FOF进行择时能力研究,发现内地的FOF的母管理经理的择时能力主要体现为波动择时能力。运用T-M模型和H-M模型均未能证实FOF具有收益择时能力,并且两模型的检验结果一致。运用Busse模型对FOF的波动择时能力进行验证,结果发现被观察FOF多数具备波动择时能力。而运用TM-Busse模型同时对FOF收益择时能力和波动择时能力进行考察发现,FOF并未呈现出与普通证券投资基金的显著差异。Gao等(2017)[27]用从美国证券交易委员会注册的FOHF(Fund of Hedge Funds)备案中收集的持有水平数据来考察FOHF管理者技能情况,验证发现FOHF的管理经理们拥有资金选择和主动管理能力,他们选择的对冲基金的业绩排名能够超过过半数的同类对冲基金,也能够根据市场形势变化通过适时调整对冲基金的持有量来增加所管理FOHF的价值,但从结果显示出的风格配置能力参差不齐,并认为这可能是风格分配能力在对冲基金行业的重要性较低所导致。同时,他们还发现过量持股可能会损害FOHF业绩。Brand和Gallagher(2014)[40]检验了主动管理型澳大利亚FOF投资组合的绩效和投资分散化情况,发现在均值方差设定下的FOF业绩表现会随着组合中基金数量的增加而有所提升,但是在给定投资者更高收益偏好的情形下,偏度和峰度表现欠佳,当其投资组合里包含6个主动权益资产时,能够从最大化分散中获利。 FOF是否能弥合自己的双重费率也是深受研究者们关注的话题。Ang等(2005)[15]针对FOF收益率(扣除管理费后)平均低于对冲基金的现象,提出对于FOF和直投基金不能使用相同的基准,而是应当考虑到投资者在自己投资直投基金的时候,往往会有较高的门槛需要付出较多的成本,因此,在对比FOF和直投基金的时候,需要将其投资阻碍率也要考虑其中。在加入这一成本的考虑之后,多数FOF基金的绩效则高于直投基金,表明尽管FOF具有双重费率,但其依然为投资者增加了投资价值。 在FOF的风险管理方面,Conlon等(2007)[41]对FOF的预测方法进行研究,运用随机矩阵理论(RMT),以对冲母基金的收益数据构建了相关矩阵,发现偏离特征向量的组成部分对应于对冲基金经理应用的不同策略组,而用随机矩阵理论可以很好地降低对FOF基金的预测风险和现实风险之间的差异,有利于更好地进行基金的风险管理。Agarwal等(2015)[42]提出一种新的度量方法——“流动性缺口”,来检测FOHF的资金流动性风险,并发现销售不佳的FOHF中,尤其是流动性缺口更大的对冲基金往往具有更低的超额收益,而流动性缺口很大的FOHF在市场危机中表现更差,也面临更多的客户流失。 虽然国内业界对FOF在中国市场的发展前景抱有很高的期待,但也要看到,中国内地的FOF产品也面临着巨大的挑战。 一是国内FOF的客户群体尚未形成规模。国内投资FOF的客户群体依然在培育阶段,但目前国内已经通过设立养老目标基金将养老金投资于FOF,截至2018年年底,已有40只养老目标基金获批,正式成立的达12只,为FOF发展提供了重要助力。[43]二是退出渠道有待进一步拓展。FOF除了投资公募型基金,也投资私募股权投资基金,还可以直接投资项目。私募股权投资基金的退出渠道主要包括IPO、协议回购、并购、股权转让和破产清算等,国内目前主要退出方式依然是IPO,且退出率也不高,但国外PE则多是通过并购出售的方式退出,IPO退出仅占20%,退出渠道不畅制约着PE的发展。三是制度问题。目前缺乏有效的监管,由于我国在管理FOF领域的法律法规并不健全,很多制度还需在实践中不断完善。四是公司管理及绩效表现、费率等问题。从2018年公募型FOF的表现来看,表现不如预期,而高费率又蚕食了一部分利润,加之管理团队的投资策略和技能参差不齐,一些基金公司甚至将入职不久的基金经理安排管理FOF,高额的费率和收益表现不突出很难吸引投资者,如果不迅速改变,市场对FOF的信心将迅速流失,并最终被市场淘汰。 通过对上述理论的梳理,结合我国各种类型FOF的发展现状和瓶颈问题,笔者认为,加强FOF产品优化可从以下几点着手: 第一,加强科学的投资管理体系建设。李勇(2017)[44]指出,FOF的核心理念在于资产配置,最大的特点就是降低参与优质投资项目的门槛。通过规范的FOF体系建设,凭借专业的投研机构和科学的分析评价系统,来准确地从数以千计的私募基金中选出绩优基金进行组合投资。丁鹏(2017)[45]认为在FOF的投资中“得体系者得天下”,成功的FOF必须包括一个有丰富交易经验的母基金经理、清晰的产品定位、立体化全面的评估指标、自上而下的战略资产配置,以及基于风险评价的资金管理和基于云平台的实时风控系统。他认为现在的FOF管理经理“过多地将精力放在尽调等战术问题上,而忽略了在战略层面上对FOF体系的构建”,没有构建良好的战略投资体系的FOF将会被市场淘汰。 第二,加强FOF产品设计创新。始终把握市场的投资需求,坚持在产品领域与时俱进,不断丰富公司旗下的FOF产品种类。且随着中国居民财富不断积累和理财需求的增长、养老金资金运营水平和规模不断提升、金融科技的快速发展,FOF的标的筛选能在金融科技的支持下进行更加深入和全面的权衡优选,智能投顾能够为客户更快速地深度发掘基金产品并提供个性化动态解决方案。因此,智能投顾和养老目标基金将会成为下一步FOF产品新的发展方向。 第三,建立防火墙制度,加强FOF监管。郝鹏(2014)[46]指出,内部基金+内部管理的FOF模式可能会存在利益输送等问题,归属同一公司的母子基金在某个子基金产品存续规模较小面临清盘风险的时候,母基金会大量持有该子基金来保证其不被清盘,这将严重影响母基金持有者们的利益。因此,必须加大监管力度,对发行内部基金+内部管理的FOF的基金公司必须加强风控管理,建立严格防火墙制度,坚决杜绝发生损害投资者利益的不当行为。张奇阳(2015)[47]认为,政府要从立法、运作等方面深化私募股权基金改革,在为FOF发展解除发展桎梏的同时,也要完善自我监管、外部监管的法律框架和公司内部治理机制,构建“行业自律+政府监管+自我监管”的法律监管体系,有效保障投资各方合法权益,促进FOF健康发展。 总体来说,国内外学者关于FOF的研究在基本理论、运营原理等方面均有一定进展,但国内学者的研究目前很多停留在理论层面,数理分析和实证分析方面的研究显著滞后;国外学者在FOF的研究上则已经迈过了基本理论和运营原理研究的阶段,开始步入实证分析的阶段,并通过实证方法对FOF的业绩情况、双重收费是否合理、基金经理的主动管理是否有效等问题进行了讨论和数据上的验证,这对后来者开展专业研究和业内人士管理FOF产品具有一定的借鉴意义。但其所运用的指标和方法多数依然是普适各种基金的,专门针对FOF运营特点提出的评价指标相对较少,对于考察FOF专有优势的发挥情况评估效果有限。关于FOF仍有很多问题需要进一步深入探索,这些问题也将有较大可能成为下一步FOF研究热点和方向。从目前的研究情况来看,主要存在以下几方面的问题: 一是对FOF的一些基础性概念和范畴还处于摸索和探讨阶段,即使在国外,这一领域依然有很多需要深入研究的地方,这在一定程度上影响了该领域理论研究框架的完善和相关监管政策的健全。 二是少数关于FOF的实证分析也多是以注册的FOHF或者政府引导基金、创业风险基金为主,而对其他诸如并购型FOF、券商型FOF的研究相对有限。事实上,在投资实践中券商型FOF和并购型FOF都占据相当的地位,因此也更需要研究者关注和探讨。 三是理论方面研究相对较多,数理推导和实证分析层面的研究相对不足,即使对FOF进行绩效分析方面的研究,多停留于运用已经成熟的一般基金的业绩评价模型,与其他基金的业绩进行直接的对比,而从FOF的本身运营结构特点进行业绩探讨的研究却不足。 四是制度性因素对FOF基金的影响、对私募型FOF进行监管等方面的研究很少涉及。目前,国内外学者对这一领域研究的涉及都相对较少。

五、对我国FOF的启示及今后发展的前景

六、结束语