以小课题研究为支点,撬动研学旅行质效

2019-08-13孙青

孙青

摘 要:研学小课题是学生进行社会综合实践和研究性学习的重要手段。文章认为研学小课题选题方向应根据国家教育方针政策、课程标准、教学内容、核心素养,结合研学旅行目的地的区域特征进行确定;指导教师应对学生研学小课题进行全程指导、评价,以提高研学旅行的质量和效益,培养学生的核心素养和创新精神。

关键词:研学小课题;研学旅行;质效;核心素养

自2016年教育部等11部门颁布《关于推进中小学生研学旅行的意见》以来,研學旅行便在全国各地如火如荼地进行。我们于2018年7月在丽江成功进行了 “探寻东巴文化,增强民族自信”主题研学活动。本文以丽江研学旅行为例,探讨小课题研究对于提高研学旅行质效的作用。

一、研学小课题的涵义

研学小课题是指以研学过程中所见、所听、所感、所思自然和社会现象为研究对象,运用所学知识分析、评价、建议、决策和解决问题的课题,它也是学生进行社会综合实践和研究性学习的重要手段。研学小课题具有选题小、切口小、研究周期短、见效快等特点[1],因此,非常适合学生在研学旅行过程中开展问题研究。学生在小课题研究过程中应该有教师进行全程监控、指导,以及时指出问题、提高研学效益。

二、研学小课题的确定

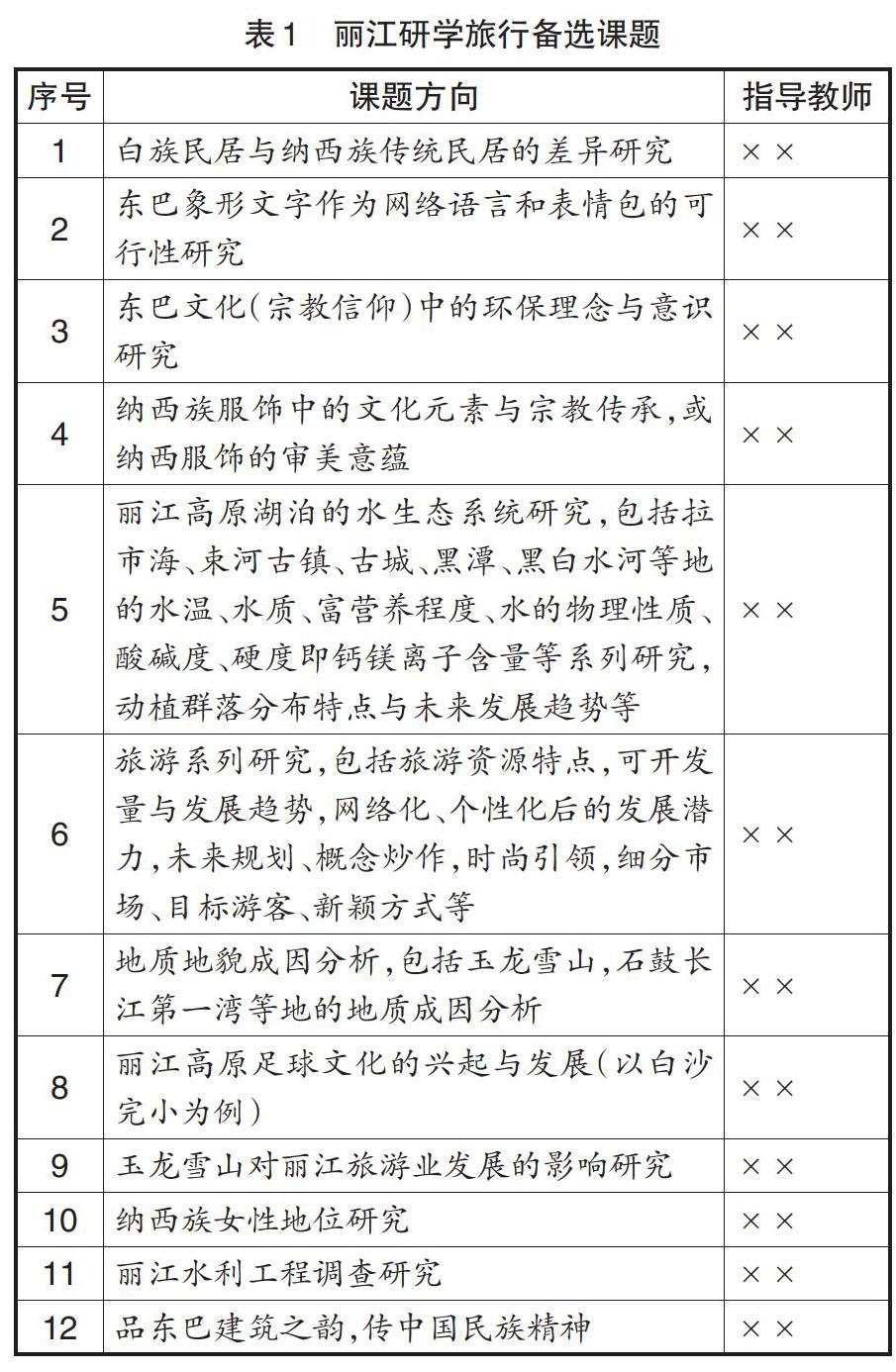

研学旅行是学校根据区域特点、学科教学内容有计划地组织学生通过集体旅行、集中食宿等方式走出学校开展的校外参观体验性教育教学活动[2],它是对古代“读万卷书,行万里路”的传承、创新与拓展,是地理教育回归“田野”、培养学生地理实践力的重要途径。研学小课题的实施使得学生在研学旅行过程中有目标、有任务、有思考、有成果,大大地增强了研学旅行的质量和效益。研学小课题要以国家教育方针政策、课程标准、教学内容、培养学生的核心素养为依据,结合研学旅行目的地的区域特征确定选题方向和课题内容。例如,根据党的十九大报告中“积极推进文化传承创新……,为促进中华优秀传统文化与当代社会相适应、与现代文明相协调作出贡献”以及“要把优秀传统文化融入学校立德树人的实践中,增强民族文化自信”的指导精神,昆明市第十二中学确定了“探寻东巴文化,增强民族自信”研学主题。又根据丽江自然环境和人文环境的特点,经过指导教师的思考和商议,在研学旅行前确定了10个备选课题供学生参考、选择(表1中课题1~10)。后有学生又提出了两个课题(表1中课题11、12)。

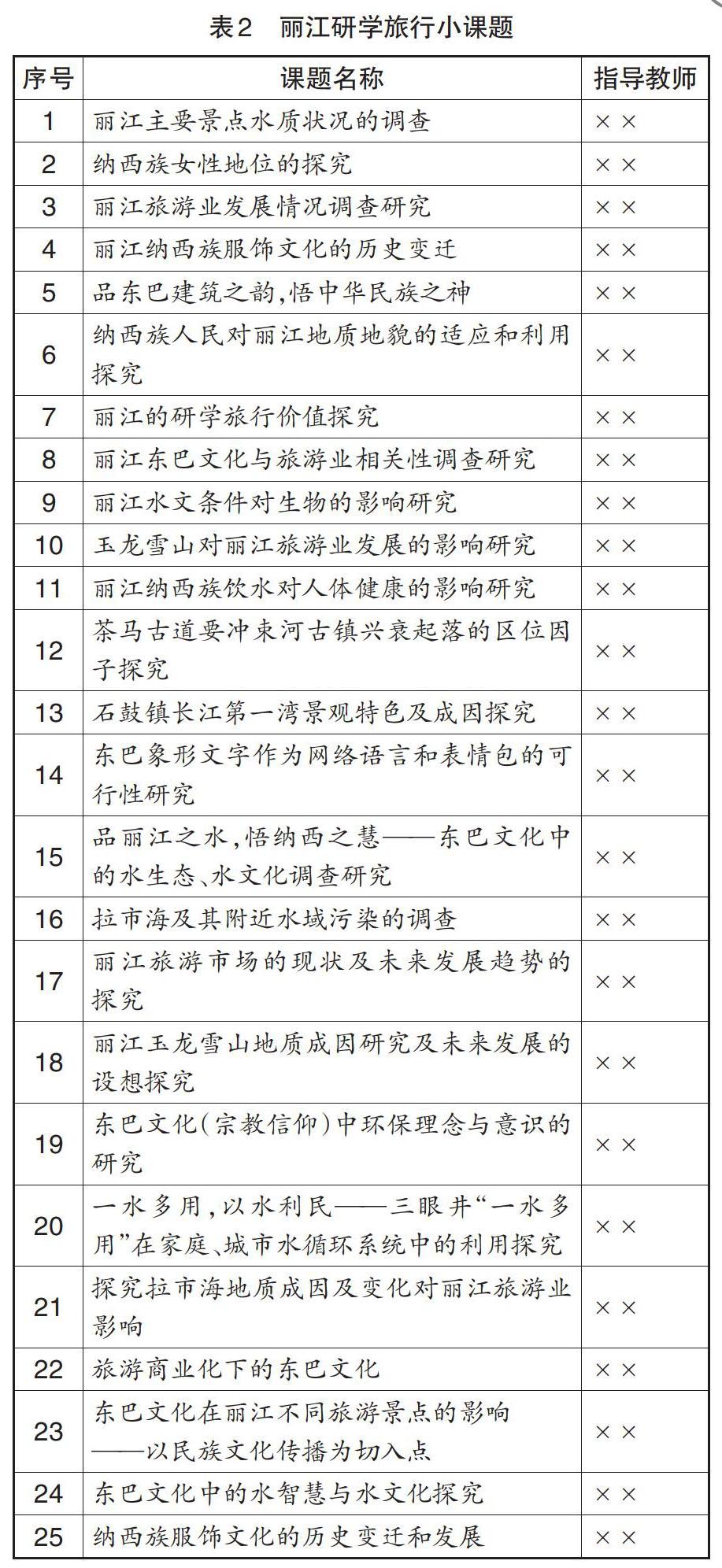

备选课题使学生对研究学习的内容和方向有了大致的了解,而更有价值的是学生在研学旅行的过程中通过观察、调查或偶然的发现形成的思考点、疑惑点以及要解决问题所形成的生成性课题。例如,张若彤等同学通过束河古镇三眼泉的观察和思考,在惊叹纳西先民生态智慧的同时,也提出由于现代生活方式的改变(如洗涤剂的使用)使三眼泉的设计已经不能适应现代环保要求,应该予以改进的思考,并形成小课题“一水多用,以水利民——三眼井‘一水多用在家庭、城市水循环系统中的利用”。四天的旅行考察,81位学生根据所思所悟和自己的兴趣点,最后一共形成25项研学小课题(表2)。

三、研学小课题的实施过程及实施策略

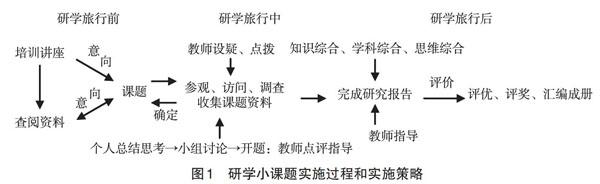

要指导学生高质量地完成研学小课题,使得研学旅行高效发挥其功效,需要在研学旅行前后有一套科学的实施程序和行之有效的实施策略(图1)。

1.研学旅行前:查阅资料,熟悉区域特色

在中学,大部分学生对研学旅行和怎么做课题并不是太了解,因此,在确定研学目的地后和研学旅行前有必要对学生做有关课题、研学旅行及其意义、研学目的地和旅行线路、研学要求和注意事项等方面的培训讲座。在选好意向课题后需要对学生进行分组,在研学旅行过程中每组成员乘车、用餐、旅行都必须结伴而行,这样一方面可以增强旅行的安全性,另外一方面也有利于课题小组成员间相互讨论,有利于培养学生的交际和分工协作能力。学生还需要通过网络、期刊杂志、档案图书资料、统计年鉴或咨询相关人士等方式收集旅行目的地的资料(并不只是课题资料),了解区域特点,并且要在研学手册上填写内容简要。

2.研学过程中:观察探讨,寻找课题价值点

研学旅行是理论联系实际的重要途径,研学小课题通过搭桥的方式将课本理论知识和现实客观世界完美联系起来(图2),这样能有效克服“只旅不研”的形式主义倾向和“只学不旅”的枯燥空洞的学习方式[3]。能否做出有价值的研学小课题关键在于在研学旅行过程中寻找课题的支撑材料和发现课题的价值点,这时学生带着课题问题通过聆听专家讲解、观察、调查、访问等方式去获取关键信息显得尤为重要。

本次丽江研学旅行,首先邀请了东巴文化资深研究专家丽江东巴文化博物馆和丽川老师为学生做了关于东巴文字和东巴画的讲座。通过和老师东巴文字和东巴画的讲解、书写和学生的临摹等活动,学生能够真切感受东巴文化的真实内涵和纳西先民的智慧;了解古代丽江地区的自然环境特征和风土人情,为本次研学旅行做好铺垫。如通过东巴文字中的像斗笠一样的“天”字,能感知当地多山的地貌特征;通过“天”字下加雨水形状的“夏”字,可感知当地夏季多雨的气候特征。

在旅行过程中有些现象需要仔细观察、记录,如在攀登玉龙雪山时观察其整体形态特征、植被变化等;有些现象需要作为任务交代学生去测量、记录,从而探究有关规律,如利用温度计、干湿度计和海拔仪测量玉龙雪山各高程的温度、湿度和海拔值,并找出其与植被之间的关系,探究其垂直分异规律。学生在观察、测量过程中可能产生疑问,教师要及时给予指导和鼓励,如学生在束河古镇沿河测量水体酸碱度水文特征时发现,越往上游PH值越高(碱性),这似乎与课本上学到的知识相左,这时教师要进行点拨(点到为止),并指出这种“异常”现象的分析可能会更有价值,继而鼓励学生继续向深处探究。有时学生并不能从现实世界中感知到微细现象,这时教师要有敏锐的眼光捕捉这些现象,并及时设置一些生成性问题引导学生观察思考,如在石鼓镇长江第一湾观察对面的山峰植被时,植被明显的呈现出微观区域的分异规律(陡坡植被稀疏,缓坡植被密集;山脊植被稀疏,山谷植被密集),可设置“对面山峰不同部位植被有什么差异?形成原因是什么?”等问题,引导学生利用地理环境整体性原理进行分析。对人文现象问题主要通过访问、调查问卷、文献查阅等手段获取相关数据或资料,例如,通过对旅游景点游客的采访,有学生发现来丽江的游客对东巴文化的兴趣度并不高,对东巴文化感兴趣的主要是一些高文化素质的人或专家学者;通过进店访问调查发现,在丽江古城、束河古镇经商的本地人很少,主要是来自浙江等沿海地区的商人。这些有价值的发现都为学生对当地旅游业发展、文化建设、生态保护等方面“献计献策”提供了依据。

“白天研学旅行,晚上交流讨论”是研学活动的常态。虽然经过一天辛苦的旅行研学活动,但是晚上回到宾馆,同课题的小组成员需要集中就一天的研学活动进行讨论、总结、反思,形成文字性的感悟,宣传委员要完成简讯进行宣传报道。第二天在车上每组还需要选派两个代表与全体师生就前一天的研学感悟、问题发现等进行汇报分享,教师进行简短点评,针对出现的问题进行纠正。例如,有一组学生在汇报水质调查结果时得出“束河古镇河流出现了水体富营养化现象”的结论,地理教师敏感地询问了该学生得到这个结论的依据,学生说因为发现了河中有水草,而并没有对水体进行化学检测,化学、生物教师进一步从各自学科的角度指出水体富营养化的概念、表现和产生的原因,并指正“有些水草需要清洁的水质才能生长,束河古镇河流并没有发生水体富营养化”,这样既要求学生要有严谨科学的治学态度,也督促其在研学过程中必须通过体验式的方式获得可靠的结论。事实证明,这种紧促有效的研学活动中,学生对自己感兴趣的课题非常积极,这样不仅使得学生在整个旅行过程有事可做,保证了整个旅程的安全性,也使得学生感到充实而有价值。

在研学旅行的最后,专门安排了一场开题报告会。在开题会上,各小组对研学过程中的发现、思考,课题的研究目标、内容、方法、预期结果、建议、收获体会等方面进行答辩,各位教师进行点评、给出建设性意见。

3.研学旅行后:执笔总结,形成研究小报告

研学旅行结束,学生在暑假期间开始着手完成研究报告。研究报告需要按照正规的课题研究报告完整地撰写,包括课题研究的问题、研究背景和文献综述、研究程序、研究结果分析、建议等方面,重点应放在研究结果分析和建议方面。学生在撰写研究报告的过程中要采用知识综合、学科综合、思维综合等手段进行分析、决策。知识综合主要从学科内知识进行整合运用;学科综合是运用各学科知识和方法解决现实问题,如对获取的数据,可以利用数学中的统计学知识进行统计、绘图、相关性分析、假设性检验和分析、预测等,在欣赏玉龙雪山等旅游景观时,可采用文学作品创造的形式达到以情观景、情景交融的效果(附古体诗创作《玉龙歌》);思维综合是指采用逻辑思维、发散思维等多种思维方式进行课题研究,如自然地理现象对采用逻辑思维进行分析,建议、措施类问题多采用发散思维思考。

玉龙歌

茫茫苍云玉龙出,利剑擎天平坝匍。

朝悬紫气飘玉带,雾纱羞面时有无。

白云束腰连宫阙,晴光照雪没夏秋。

崖身垂立挂银带,肩胸灰岩健肌凸。

罗裙围腰朦色暗,坪上牦牛适闲悠。

林海碧波浮铁索,河悦奔歌听泉湖。

水怜古城万家店,玉龙神佑子孙福。

课题报告还要求学生对课题问题进行深挖掘,最终的结论要有创新、有高度,要实现自然、社会、经济和文化相统一,要体现正确的生态观、资源观、人地协调观和可持续发展观念。

学生完成研究报告后,指导教师进行审阅指导,并返给学生修改,直至完善。最后将学生的研学课题进行评优、评奖、汇编成册,优秀课题推荐参与国家、省市区等各级评奖活动,以增强学生的成就感、自豪感。

四、结语

虽然基于小课题研究的研学旅行还处于探索阶段,在研学旅行师资队伍建设、經费筹集、旅游线路规划等方面还存在一些困难,但这对于学生熟悉课题研究、培养学生学会学习、团队合作、实践创新、严谨的科学精神等核心素养以及区域认知、综合思维、人地协调观和地理实践力等地理学科核心素养起着积极的作用。如果以教师为研究主体进行研学小课题研究,对于学校、教师积累研学旅行经验、提升研学旅行效果大有裨益。研学小课题研究的时间相对灵活,不仅可以利用寒暑假进行,也可以利用国庆、五一等小长假进行,短假期的研学小课题研究可以用小论文代替。实践证明,小课题研究可以极大地解决研学旅行的困惑、提高研学旅行的质效。

参考文献:

[1]李九彬,向颢,巫芯宇.马鞍溪河流水生态环境研学活动设计[J].地理教育,2019(1):60-62.

[2]李敏.德与才并行,培育精神气质[J].现代中小学教育,2018(9):13-15.

[3]方晴雯.主题式地理研学旅行方案设计[J].地理教育,2019(2):55-59.

作者单位:孙 青/云南省昆明市第十中学;赵哲睿/云南省昆明市官渡区关上实验学校;李 敏/云南省昆明市官渡区第六中学;孟丙灿/云南省昆明市官渡区第六中学