孙嘉翊为科教电影注入明亮底色

2019-08-13张雨虹

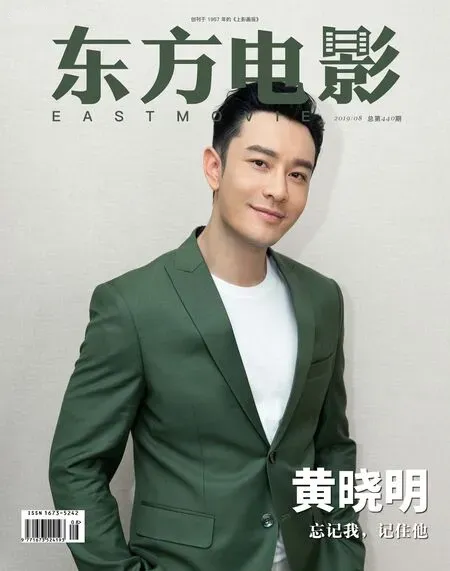

6 月26 日,我国无机材料科学技术重要奠基人和开拓者严东生先生的传记电影《诗与真》的首映仪式在上海科学会堂国际会议厅举行,导演孙嘉翊也随之走进观众视野。她就像一个站在门外的旁观者,以理性与感性兼具的方式记录下严东生的一生。与此同时,与严东生“对话”的过程亦影响着她今后的人生。

文/ 张雨虹

拍一部有温度的传记片

由市委组织部、市委宣传部、中国科学院直属机关党委、市科技工作党委、市科委、市科协、中科院上海分院、中科院上海硅酸盐研究所、上影集团科教电影制片厂共同主办的严东生传记电影《诗与真》的启动仪式定在2017 年的2 月,此时距离影片的讲述对象—材料科学家严东生先生离世已经5 个月了。而在此之前,作为上影集团科教电影制片厂的创作实体东影传媒的一位青年导演,孙嘉翊只是在新闻报道中看到过这位伟大的科学家。拍摄传记片的关键是具备对拍摄对象的直观的、感性的了解,而此时她正面临着细节上的缺失。“实际上,作为一名创作者,我首先需要了解他,接近他,被他感动,心灵受到震荡。之后才能拍出一部尽可能感动其他观众的作品。”

严东生不写日记,性格低调,即使在以往的采访中他也总是聊所经历过的重大科研事件、技术转折,不怎么提起自己在其中起到的作用,“他很少把‘我’呈现出来”。孙嘉翊决定从他的身边人开始,做一些初步的拜访和了解,这其中包括严东生的学生、曾经的同事、亲人以及朋友等。然后,她开始梳理资料,找到了过去电视台拍摄的一些未曾播出的视频素材,严东生求学的中学、高校,乃至后来在伊利诺伊大学留学期间的资料等。“在自己的能力范围之内去穷尽能够找到的资料,一方面是为影片的拍摄提供足够的理性素材,另外一方面是希望团队可以在情感上更加接近严东生先生,达到情感共鸣。”

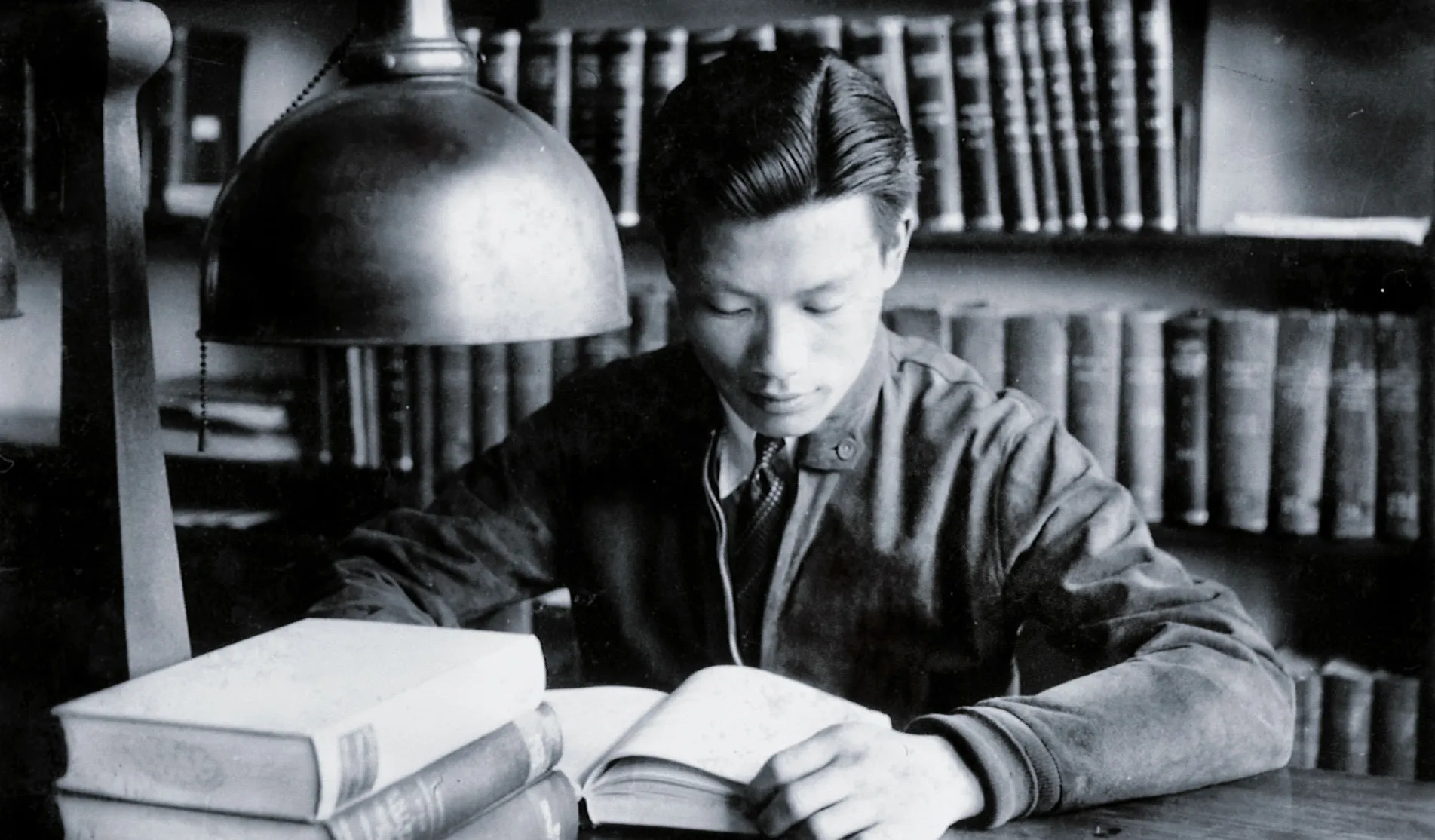

#1938 年严东生在燕京大学图书馆学习

#1961 年严东生与妻子孙璧媃切磋学术

在翻阅严老的旧照时,有一张引起了孙嘉翊的注意。照片里,他坐在当时的燕京大学图书馆,现在的北京大学学校档案馆里,面前是一沓又一沓的书籍,窗外的日光照进来,为黑白照片留下一丝明媚的气息。孙嘉翊特地去找了照片中的地方,纵然如今北大学校档案馆的格局已和过去有了些许不同,幸运的是严东生当年求学的资料都完整地被保存了下来。幸运的不仅如此,她又在严东生就读的中学找到了他的资料档案,和原始文本。冥冥之中,过去与现在穿插在了一起,孙嘉翊对严东生的了解更多了一些。

第一次真正意义上近距离接触严东生的女儿严燕来,是在2017 年2 月10 日那天,孙嘉翊记得很清楚。在此之前,其实并没有太多的契机可以与她交谈。“我记得她站在台上,发言至最后,语带哽咽,述说自己的父亲威严常在,希望影片‘恰如其人’。我当时站在整个会场的最后一排,我们隔得非常远,但是我猛然间就感受到了明显的震荡,瞬间产生共情,热泪盈眶。那个时候我汗毛竖起,感受到我们这个团队承载着怎样的责任,算是一种心领神会,那一刻透过严燕来教授,我能够更进一步理解并感知她的父亲是怎样的人。严东生先生对于我来说,立刻具体、真切了起来。面对这样一位大科学家,我们要竭尽全力,希望能够如实地传达给观众。”

说服严燕来走入镜头的过程并不算顺利。孙嘉翊心态矛盾,既理解且尊重她的低调,又不得不以拍摄者的身份,劝说她承担起不可替代的叙述责任。之后孙嘉翊采访了她许多次,她说自己每次都能够听到新的东西,每次听又都有新的感受。在近距离接触严燕来的过程中,孙嘉翊获得了一些直观的感受,对于她父亲严东生的很多感性认知也来源于这些交谈之中,得到了许多碎片化,却又非常有意义的内容。“我其实特别渴望能够透过严燕来女士来呈现这部影片,为什么这么说?她是一个极其具备知识分子气质的人,非常严谨,求真务实,但待人又很亲和。透过她,我感受到了他们家的家风就是如此。”

严燕来的口述带着浓重的情感,同时又很私人化,这是其他受访者没有办法替代的,可能只有从她的视角才能够观察到一些信息。所以在影片筹备的过程当中,孙嘉翊设计了其中一条线索就是严燕来在父亲百岁诞辰时写的一篇文章,影片在她的念诵中开始,一直到影片的最后,再通过她的念诵来收尾。

在影片开头的念诵中,孙嘉翊选取了一段看似很随意的片段,严燕来在回忆自己于6 岁时才第一次见到父亲。当时她的母亲带着她和弟弟,在天津的塘沽码头接从美国坐船回来的父亲。当然,影片中不只有这一段碎片化的内容,孙嘉翊其实是希望透过一个女儿寻找父亲的这样一条动态的线索,来呈现出严东生有温度的一生。

孙嘉翊提到自己记忆非常深刻的一个片段,出于感动,她执意要将它放入影片。这个片段讲的是严东生刚刚归国之后发生的一件事。“当时很多归国的人渴望能够留在上海工作,所以严东生先生最后去了唐山是很令人诧异的。这是因为在他出国之前,与唐山的开滦煤矿有一个协议,煤矿主给严东生先生发放半薪,支持他出国,但是回国以后要去煤矿工作。其实原来的煤矿主后来离开了煤矿,按理说这个协议已经失效了,但是严东生先生说:‘我们之间要有诚信’。所以即使有机会留在上海工作,也被他拒绝了,直到几年后他才离开唐山。这个素材也是严燕来女士亲口讲述的,我在这当中读到了他对承诺的看重。”

#严东生先生的女儿严燕来教授在影片中讲述自己眼中的父亲

严燕来告诉孙嘉翊,在她的记忆里,她的童年就是在开滦煤矿度过的。孙嘉翊现在都能回想起一个场景:天已黄昏,她坐在严燕来家的客厅沙发上。严燕来的身上透露着知识分子的气质,露出亲切的笑容,娓娓道来她记忆里父亲的故事。人情冷暖的厚重在那一刻铺陈在屋内,给孙嘉翊这位突然出现的外来者以感染力。她被邀请进入他们的世界,讲述他们家的故事。

解构“完美”

“我一开始其实挺紧张的,因为我要承担这个叙述的任务,现在的观众对于完美会有不一样的反应,伴随着传播技术的重大变革,人们通过移动端接收信息、发表见解的门槛极大降低,这让本已存在的心理倾向进一步得到强化:消解权威,消解传统,消解意义,消解宏大。科学家传记片,这听起来不是一个特别符合当代人渴望快节奏获取内容这一需求的故事,所以我最初对此毫无头绪。再后来我得以与严燕来女士接触,我有了新的思路。”

“恰如其人”,这个词最初出现在严燕来的口中,最后成为孙嘉翊拍摄影片的自我要求,她将自己的工作归纳为“把碎片组合成一个比较完整的严东生先生”。孙嘉翊试图将一位完美的、看似有一定距离感的科学家,重新解构为一位完整的人。最终的解决方案就是通过严东生折射出他所处的时代背景,折射出1949 年以来的中国科技发展史,呈现宏大叙事的同时还原他作为一个“个人”的人性光辉。比如他与妻子的爱情,“严东生先生和他的妻子是特别让人羡慕的一生择一人的典范,妻子是他的初恋,然后携手相伴一生,是一对神仙眷侣。”又比如他与学生的情谊,“他对学生的关心体贴入微,在片中体现了一些细节。”还比如他与晚辈的交往,“他是一个特别温暖的长者。”

#电影《诗与真》剧照

“所以我觉得从这些种种背后折射出的是一个心中有诗意的人,虽然从他的行为看可能并不真切。他不喜欢放豪言,也不喜欢通过语言去表达,但是我相信在他内心有一首磅礴的诗。”影片里处处可见有温度的细节,孙嘉翊力争能够将宏大叙事和这些动人的内容结合起来,交错呈现。

严东生在传记当中自述,“歌德写了一本回忆录,叫《诗与真》,书中说,当年是真实的事情,但到了晚年却是诗意的回想。这也是我现在的感受。”至此,全片的叙事核心已经浮出水面,即“诗与真”。孙嘉翊此后将其定为片名,已是顺理成章。这其中亦有她从燕京大学校训“因真理、得自由、以服务”上得来的感悟,“我意识到,它如同一把标尺,用来衡量严东生先生一生当中所有的言行,严丝合缝。”

《诗与真》中多次出现了严东生先生打网球的画面,这是孙嘉翊经过深思熟虑后作出的决定,她思考如何通过拍摄有仪式感的视觉场景,将严东生的内心世界可视化。她作为创作者,将网球刻画为一个有意义的视觉符号,延展成影片中重要的视觉场景。“我通过球手上场、观察对手、拍球、挥拍击球的一系列升格镜头,实现一种比喻:严东生先生敏锐地观察问题,平静而富有勇气地面对问题,依靠出众的能力快速解决问题。在这一过程中,他始终是场上节奏的把控者,举重若轻。即使他在中科院工作期间最忙的时候,每周也要打网球。”

#电影《诗与真》剧照

影片中还有一处设计颇有巧思,孙嘉翊在片中设计了两处镜子矩阵的场景。第一处是开场后不久,旁白述说,“关于晶体,当严东生走到人生边上,那些故人旧事,仍时常在他心中闪烁。”此时观众看到演员扮演的主人公望向镜中自己的众多分身,传递“回望过往”的意味。孙嘉翊和她的团队在开阔的室内竖起两面镜子,镜子外面围以黑布,以顶光调节气氛。演员侧立在两面硕大的、相对的镜子中间,转头凝视镜子,当镜头对准他和一面镜子拍摄时,就可以获得无数个主人公同时出现在镜中的效果。第二处出现在讲述严东升推进科技体制改革的段落,同样饱含情感,事件更加宏大,戏剧张力更强。这一次演员更是直面镜子,“自我审视”的抉择感更强。“镜子拥有与自己对话、自我审视的意味,非常适合成为展现人物内心世界的一种视觉符号。”

在采访的最后,孙嘉翊聊起拍摄《诗与真》给她带来的启发。她没有直接回答这个问题,她说想到什么就先聊什么,然后她提到自己记忆里印象很深的一句话。奥地利作家斯蒂芬·茨威格在《人类群星闪耀时》里写道:“一个人最大的幸运,就是在盛年找到了自己此生的使命。”

严东生将自己的一生定义为“98.6 年的人生旅程”,这么漫长的一段人生,他有一个一以贯之,始终未曾变更的主线,这是非常了不起的。“今天我们讲不忘初心,牢记使命,其实严东生先生真的是一个典型代表。为什么这么讲?他其实是从青少年时期就确立了追寻真理、科学报国这样的内在信念。此后不论在外部境遇给了他多大的考验和挑战,实际上都是由他的内在信念在驱动他做选择,没有任何例外。所以我们排列完他一生的时间轴,从叙事工作者的角度来看,可能会觉得这不是一个特别容易表现的人物,因为他没有两难的感觉,但这也正证明了他是毫不犹豫地做出他认同的选择。”

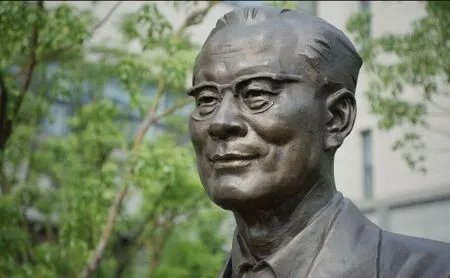

#严东生的雕像于2018 年9 月在中科院上海硅酸盐所门前正式揭幕

在《纪录电影〈诗与真〉创作谈》中,孙嘉翊这样总结:“真相是无底洞的底。若问这部纪录片是否能够做到‘恰如其人’,我着实无法回答。只是庆幸通过拍摄,得以看到严东生先生如何在跌宕的时代中守护真理与信念,看到他卓然闪耀辉光,却如一位温暖的身边长者,慰藉、激励每位相遇的行者学人,甚至慰藉、激励了从未谋面的我。”

在探索严东生“98.6 年的人生旅程”的过程中,孙嘉翊也在不停地问着自己—我到底能够成为什么样子?在日常工作的引领之下,不妨抽离出来问问自己的内心。“对我个人而言,初心,或者说最初的内在燃点是需要刻意守护的,需要提醒自己与怠惰对抗,与心猿意马对抗,与妥协重复对抗。一直渴望能够讲底色明亮的故事,讲让人动心动情的故事,讲予人温暖和力量的故事。但导演不是一个轻松的工作,我常常会为片子的主题主线、段落转折、镜头设计和很多推进过程当中难以预料的细碎事情而焦虑,焦虑是拍摄的常态。但当所有的碎片依照设想拼合在一起,片子的轮廓慢慢浮现,由模糊到清晰,最终抵达观众内心,那种欢喜也是难以言说的。”

在告别了严东生之后,作为一名科教纪录片导演,孙嘉翊又踏上了记录更多守护真理与信念的科学工作者的旅途,从中汲取力量,又带着这份力量一路前行,持续播种。

TALK 对话孙嘉翊

Q:影片拍摄过程中,遇到了哪些难题?

A:因为严东生先生已经过世,无法拍摄到他的画面,为了避免视觉上的静态与单调,除运用历史资料画面以及采访了解他的人以外,如何通过拍摄有仪式感的视觉场景,将他的内心世界可视化,就成为摆在我面前的重要课题。除此之外,想理解这样一位科学家的内心世界,理解驱动他的燃点,我应该从何处寻找抓手?最直接的办法,就是梳理他的来时路。结合他的传记、报道、自述以及周围人的讲述,我列出一份“臃肿”的人物年表,把引起自己关注的所有内容依照时间顺序重新排列,并在事件旁边备注自己的理解和感受。

Q:《诗与真》是一部人物传记片,在影片叙事方面是否有独到的安排?

A:最初,影片叙事结构的设定是计划跟拍严燕来教授一路拜访父亲老朋友的过程,在空间的转换、人物的行进以及不同人物的互动当中推进叙事。毕竟拍摄纪录片害怕“凝固”,而喜欢有“势能”。有由此及彼的任务存在,影片的叙事驱动力会更强。有现在进行时的开放预设,故事会更加生动鲜活,充满更多可能性。最终呈现的是折中的方案。影片分为两条线索,主线是传统的全知视角,运用旁白,依照时间顺序一步步推进叙事,讲述严东生先生一生当中的重大事件。而辅助线索,是严燕来教授在父亲百年诞辰写下纪念文章,回忆她心目当中的父亲。这条辅助线索一来增加了情感变化,二来增添了节奏变化,对于影片叙事极为重要。

Q:是否能够通过实例,表明你对于影片节奏的把握做了哪些努力?

#中国科学院上海硅酸盐研究所研究员丁传贤院士

A:在节奏设定上,我尽力使宏大事件与个体情感的段落交替出现,形成强弱、次强弱的变化。例如,在讲述严东生先生担任中国科学院领导期间推进的一系列活动,打开了我国与世界主要国家之间科学交流和国际合作的大门时,同时穿插他与国外科学家的私人交往,以使信息的传递张弛有度。严东生先生不仅是我国无机材料学的奠基人之一,更是一位战略科学家。他成功领导了20世纪80年代初中国科学院的科技体制改革,而这一改革先行一步,为我国的科技体制改革奠定了非常重要的基础。在一段针对以上内容的宏大叙事之后,我安排影片改换节奏,述说“即使在中国科学院工作最忙碌的那些年,严东生先生依然每星期打两到三次网球,依然保持既定的生活节奏”。之后接入受访者对严东生先生当时工作的评价,“改革的阻力太大,步子迈多大,从哪些方面开始突破,这个都是要(他)选定的”。通过不同的叙述层次和视角,结合视觉场景的设计,促成观众对信息实现完整理解,避免了叙事手法的单调。

Q:想要在《诗与真》中展现严东生先生的哪些特质?

A:出生于一百多年前的他,显现出众多极其罕见的美好特质。作为讲故事的人,我很快产生担忧,这是否会让今天的普通观众对他产生距离感,甚至引发信任危机。好比自己是只夏虫,闻知冰的存在已是瞠目结舌,自然挠头如何向旁人语冰。直到无意中读到哲学家陈嘉映讲古希腊人的文章,突然感到既违和又有趣,觉得严东生先生像极了文章所描述的古希腊人:热爱真理,毕生追求卓越而非成功,拥有强健的体魄与精神,完善自己的同时亦关心城邦。只不过在严东生先生那里,城邦变成了国家。可以说,在大时代的浪涛当中,他始终没有辜负最初的天赋和信念,在某种意义上实现了一个凡人所能达到的最大限度的完满。