关于藏族阿西土陶的造型及工艺研究

2019-08-01周珞璟

周珞璟

摘 要:在中国,黑陶的历史最早可以追溯到新石器时期,考古学家曾在藏区发现7000多年前的藏族黑陶器皿。地处四川香格里拉地区稻城县的阿西村,经考证是藏族黑陶的发源地之一。藏区传说中文成公主远嫁松赞干布进藏时途经香格里拉地区,停留的时候将中原的制陶技艺传授给当地的藏族百姓,在融汇了中原先进的制瓷工艺后,藏族原始的制陶工艺变得更加完善,成为藏汉文化融合的结晶。阿西村的阿西土陶是第二批国家级非物质文化遗产,被誉为香格里拉四绝之一。文章通过走访和研究藏族黑陶的起源、發展、形成以及造型、工艺的形成,了解和研究阿西土陶的造型和工艺。

关键词:黑陶;阿西土陶;造型工艺;烧制工艺

基金项目:本文系四川省教育厅2018年人文社科重点课题“国家级非物质文化遗产阿西土陶造型研究”(18SA0144)研究成果。

一、黑陶的起源以及器形分类

中国黑陶的历史渊源可以追溯到新石器时期。在藏区考古发现过距今7000多年前的原始黑陶残片,专家们将那个时期定为原始黑陶时期。传说,现在我们看到的高原黑陶坯技术是唐代文成公主远嫁松赞干布进藏时,将中原地区的制坯技艺传授给当地的藏族百姓,制陶工匠们在原始藏族黑陶制坯时镶嵌中原地区白瓷瓷片,做出藏族独特的瓷片镶嵌黑陶,使原始的制陶工艺有了突破,陶器更加美观,并让黑陶成为藏汉文化融合的结晶。四川香格里拉地区与西藏玉树地区同是藏族黑陶的发源地。在离稻城县阿西村并不太远的卡若新石器时代文化遗址中,考古学家们发现的黑陶陶器造型带着黄河中上游马家窑文化、横断山脉地区乃至长江流域原始文化等多种元素特点,其为藏族远古先民在藏东这一区域最具创造性的历史文化遗存。

阿西土陶烧制出来通体黑色,这是其烧制工艺决定的。在藏区目前我们已知的,市面上能够看到的黑陶,其器形从用途上分为两种:一种是日用品,一种是佛事用品。黑陶餐具、炊具、茶具、酒具、饮具等用以满足藏区人们日常生活所需。因为天气以及高海拔,藏族人爱喝酥油茶,而黑陶装茶最大的好处是黑陶就像紫砂,有一定的吸附功能,茶水味道可以被吸附到陶壁,久而久之黑陶茶壶自身也有茶香味。茶壶的大小也很合适,大壶装藏茶,黑陶还有陶罐用来存放食物。说也奇怪,藏区没有冰箱但是食物只要放在黑陶罐里面可以存放很久。在藏区黑陶壶除了日常装酥油茶以外还用作酒壶。藏族家里都自酿青稞酒,从黑陶罐里面舀出来用黑陶壶装,再端到餐桌上。除此以外黑陶壶还有一个特殊的用途,传统藏族婚嫁习俗中,在提亲的时候,通常男方会提着盛满青稞酒的黑陶酒壶,系上哈达,带着酒杯、酥油、大茶等日用品去求婚,如果女方家长答应这门亲事,会喝下青稞酒,反之视为拒绝,这种求婚方式至今仍保持着。结婚当天更是必须用黑陶酒壶盛满酒。

藏族是藏传佛教的发源地,香格里拉地区也信奉密宗,而密宗在很多时候要做佛事。传说黑陶原本是银灰色,有一年稻坝、贡岭、东义片区被妖魔施法群众得了疾病,浑身奇痒,痛不欲生。甘孜地区的大护法格萨尔王得知消息后到稻城县除魔消除了大家的痛苦。为感谢大护法的恩情,稻城人在制作土陶、门、窗时都采用黑色,以示纪念。密宗佛事用品种类繁多,主要包括经堂、寺庙、宗教佛事三个方面,是藏传佛教传入康巴藏区后的产物。佛事用品的制作和用途有明确规定,黑陶主要用于制作酥油灯以及香炉,当地百姓每年藏历新年前夕均要制作酥油灯、香炉等佛事用具。

因此,在藏族我们能看到的黑陶制品主要是壶、罐、锅、酥油灯、香炉。由于经济发展,现代藏族家庭也很少用黑陶制品,酥油灯、香炉也都换成金属制品,制陶匠人越来越少。2006年阿西土陶被列入国家级非物质文化遗产名录,其中茶壶是阿西黑陶器形的代表。

二、茶壶的造型研究及制作工艺研究

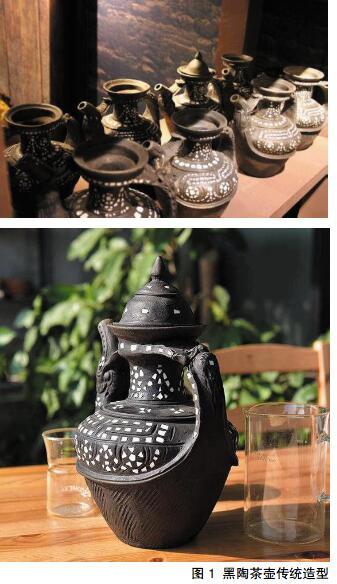

目前我们已知的黑陶茶壶的基本样式都是上小下大、中间镶嵌白色碎瓷片、壶口长度略高于壶盖的黑色粗陶制品(图1)。制作黑陶的材料是阿西村当地的粘土以及风化的砂石研磨成粉末混合加水浸泡以后得到的陶泥。这种加了砂石粉的粘土比较粗糙,有气孔,其是后来茶壶有味道吸附功能的关键。制坯是藏族制陶重要的环节之一。阿西土陶制作时并没有用到拉坯机,成型方式也不是拉坯成型,而是近似于泥板成型的方式。藏族黑陶制作工具极其原始简单,所用的工具有木拍、木垫、木槌,还有一方木案,一块圆中带方的圆底木板,从下到上制作茶壶。首先要制作壶底,制作壶底需要取出适量的陶泥,进行反复捶打,经过捶打以后的泥土韧性会更好而且能排净泥中的空气,避免在烧制过程中因为泥中有空气而开裂。将泥捶打成一个近似圆饼的形状,泥块要平整,大概厚度在0.5厘米,然后把它放到木头转盘上,做成完全的圆形底座把多余的泥去掉。

壶底制作完成以后就可以制作壶体。壶体的制作需要另取一些泥,捶打成长条形的泥片,大概厚度在1.5至2厘米左右。将它截成长方形,高度在10厘米左右,沿底座边缘围成一圈,盘成一个圆柱形,再用沾水的小木槌轻轻拍打底座和壶体之间的缝隙,排出多余的空气让它们粘合到一起,然后沿底座逐渐向上拍打,使壶体高度往上延伸。在拍打过程中要加入少量清水,使双手和坯体始终保持湿滑状态,这样更加便于操作。最后要求壶壁的厚度保持在0.5厘米左右,高度提拉在20厘米左右就可以。这时候从沿口3厘米左右的地方向侧拍打出一个弧度。完成这一步后,另外搓一些细小的泥土来加高壶体,大概加高2厘米左右,壶体部分便完成了。

壶体素坯完成以后就该做装饰了,这是很重要的。阿西土陶有很独特的造型装饰样式,就是在壶体表面镶嵌白色小碎瓷片。用破碎的瓷碗作为原材料,打磨成圆形、菱形等不同形状的白色小瓷片,瓷片大小根据设计需要,大的大拇指大小,小的豌豆大小。利用不同形状的瓷片组成一定的图案,将碎瓷片用木锤慢慢拍打到壶体外壁上面,壶体就有一定的白瓷图案,再将壶体向内调成一个弧度,加泥条进行收口,壶体上部分留口的直径在3厘米左右,再贴上一圈瓷片,这样壶口也有一圈瓷片,壶口加壶体构成独特的纹样。因为瓷片本身是经过高温烧制以后得到的,所以在土陶烧制过程中温度达不到瓷片融化的温度,最后就会出现黑色的茶壶镶白色的瓷片的造型。这种镶嵌方法使黑陶茶壶从外形上看更加独特且美丽。

壶体装饰完成以后就可以制作壶颈了。制作壶颈再搓一些泥条做壶颈基座,首先将一片泥裁成高1厘米厚0.5厘米,长度等同于壶口的长方形,围在基座的外围,然后在对称的位置贴上两个瓷片,贴好瓷片后用手将口沿捏成一个微微敞开的样式,壶颈便制作完成。在壶颈上部制作壺口,重新拿出做壶口的泥,搓成泥条,拍打成长方形,围成一个圆圈,圈口与壶颈大小相当,将壶圈放到壶颈上,拍打至连接处使空气排尽,最后把壶口内外磨平,使其光滑。完成后将壶口做成一个向外的弧度用于咬合壶盖并将坯皮表面打磨光滑。这样壶体就制作完成了。

壶的构件一般有壶嘴、壶梁、壶盖三部分。壶嘴的制作是在壶身上挖出一个直径为1.5厘米的窟窿,将窟窿的周围用木刀划出斜道,用于安装壶嘴角的基座,斜道是为了壶嘴与壶身在连接的时候增加粘合度。壶嘴的制作是先拿一块泥拍成0.5厘米厚的泥片。将拍好的泥片裁成一个长方形,卷成一个筒状做成一个斜圆柱,把它连接到做好的基座上,让壶嘴与壶身结合紧密,再对壶嘴的形状进一步调整。接下来是做壶梁,在上面做出向上的线条,让壶梁更好看。壶把手的制作首先在需要放把手的位置划出手把的连接线,再开始揉泥做壶把手,将其周围调整光滑,打造轮廓线。在手指上放上塑料薄膜,然后划出几道轮廓线,放薄膜更有利于画线,再作一些装饰的花纹。

最后是雕花制作。首先将壶把上捏出图案的大体样子,有些则在器壁上手工雕刻龙头、牛头等图案,显得朴实而别致。用塑料薄膜垫在坯体上面,做一些细节的刻画,垫塑料薄膜的作用可使雕刻的线条更加自然圆润。雕花完成后要将整个坯体进行一次全面的修整,然后进行阴干。一般一周的时间就差不多。烧制前要进行一次烘干,使坯体内剩余的水挥发出去,这样才能在烧制过程中不至于因为收缩水分而开裂,造成烧不完整。

三、黑陶古法烧制工艺

在藏区烧制黑陶至今沿用新石器时代的古法制陶工艺,陶坯烘干结束后将陶坯堆放在一起,在周围加上一些木柴进行下一步的烧制,火的温度能达到850~900℃高温,这时器皿像锻造的钢坯一样通红,等柴堆快燃尽的时候用锯木灰将陶器捂10分钟左右,然后往上面洒水,不能让锯末燃起火焰。黑陶的黑色是碳元素渗透到黏土缝隙糅合到一起形成的,黏土和碳元素融合的温度在700℃左右,只有加了锯末,碳元素才能均匀渗透到陶坯当中,坯体才能从内到外变成乌黑,黑陶这种特殊的烧制方法是它和其他陶器最关键的区别所在。等到完全烧制好大约需要两天,然后不用加木柴,等它自然冷却后,用木棍把埋在灰堆的陶器一一挑出来,烧制好的黑陶表面附满了黑色的灰,先用干抹布将每个陶品通体擦一遍,有瓷片的地方就很亮,坯体就变成了乌黑的黑陶成品了。

经过大约一周的时间,独一无二的镶嵌白色瓷片的黑陶茶壶就制作完成了。茶壶是阿西土陶最主要的器型,在藏区这样的黑陶壶装茶装酒都可以。虽然已被列入中国非物质文化遗产项目,但是黑陶由于造型单一千百年不变,加上藏区陶瓷业生产规模较小且分散,也没有地域性著名陶瓷中心出现,陶瓷制品的市场化、商品化乃至艺术化程度不够高,制陶艺人的商品和市场意识本身也比较薄弱。总体上,现代陶艺在藏区尚未萌芽,也缺乏合适的土壤,所以这种中国非物质文化遗产值得我们去挖掘和推广。

作者单位:

四川工商学院