“古今言殊”与“因言而思”

——基于汉语运动事件词化类型历时演变的考察

2019-08-01史文磊

史文磊

(浙江大学 a.中文系;b.汉语史研究中心;c.语言与认知研究中心,杭州 310028)

一、 引言

本文旨在探寻语言结构因历时演变而表现出的显著差异(“古今言殊”)对“因言而思”产生的影响。“因言而思”(thinking-for-speaking)是Slobin[1-4]提出的语言相对论(Linguistic relativity)温和派的代表观点之一,近年来得到了广泛的关注和应用。该假说强调在语言的生成和理解过程中,语言使用者的思维方式会受到语法结构的引导,优先关注该语言的语法中必须编码的经验或概念成分。正如 Slobin[2]91所言:

The language or languages that we learn in childhood are not neutral coding systems of an objective reality.Rather,each one is a subjective orientation to the world of human experience,and this orientation affects the ways in which we think while we are speaking.

[我们从小获得的语言,无论一种还是多种,都不是对外在客观世界的忠实编码系统。每一种语言都对人们的经验世界起到主观定向的作用,这种主观定向影响着我们说话时的思维方式。]

Slobin[1]436提出了三条用来验证“因言而思”存在的思路:一是调查认知共性和语言个性在儿童语言获得过程中的效应,二是调查成人母语语法对外语习得的影响,三是调查语法范畴所指称的内容在语言中的延续性。Slobin对第三个角度做出了如下说明:

The third way is to study the contents of grammatical categories that seem especially resistant to historical change in a language or group of languages,on the assumption that these categories are exceptionally deeply ingrained as systems of “thinking-for-speaking”.

[第三个角度是调查在语言的历时演变中难以发生变化的语法范畴,这些语法范畴不易发生变化的原因很有可能是它们已经深深地植根于语言使用者的思维体系,成为了“因言而思”的系统要素。]

王士元[5]92曾从脑科学的角度论述了语言影响思维的物质基础,他说:

不同的语言影响会塑造出不同的大脑,不同的大脑就会有不同的感觉,那么不同的感觉就会产生出不同的行为,然后一代一代地传递下去。

诚然,我们可以通过考察语言在历时演变中一直保持不变的语法范畴来揭示语法对思维的影响,或许语言对思维的影响的确可以通过对大脑的塑造像基因一样代代相传。然而,语言无时无刻不在发生变化乃是不争的事实。当一种语言将这种物质基础或“语言基因”代代相传的同时,是否也会发生“基因变异”,并将这种变异逐代扩大并传递下去呢?吕叔湘[6]13在论及“古今言殊”(东汉王充语)时说:“语言的变化,短时间内不容易觉察,日子长了就显出来了。”一种语言在数千年的历时进程中会发生若干重大的系统性变化,从而导致现代语言和上古语言之间的巨大差异。如此,我们不禁要问,这种语言在代代相传的历史长河中,其使用者的“因言之思”是否会因为语言结构发生的变异而产生显著差异?

我们注意到,目前的研究尽管在儿童语言获得和外语习得等方面的探索愈来愈深入,但这些研究基本上都集中在现代语言共时平面,极少有研究对某一种语言在不同历史阶段的情况做出过论证。有鉴于此,本文拟从运动事件语言编码类型的历时变异这一角度入手,综合共时的实证研究和历时的结构类型调查,论证语言类型的变化对相应的“因言之思”的影响。本文内容安排如下:第二部分简要介绍运动事件词化类型,结合对现代语言实证性研究的进展,论证运动事件语言编码类型的显著差异会影响语言使用和思维方式。第三部分简要介绍汉语的运动事件词化类型及其历时演化。第四部分分别从四个历史阶段的抽样语料调查和古今对译语料的调查两个角度,论证汉语运动事件概念要素的分布倾向——会随着词化类型的历时转变而发生转变。第五部分是讨论和总结。

二、 现代语言运动事件词化类型及其对思维方式的影响

(一)运动事件词化类型

用一个单句编码的复合事件(或称宏事件macro-event)可以根据概念上的主次分为两大部分:起框定轮廓作用的主事件(framing event或main event)和对主事件起支撑关系的副事件(coevent)(Talmy[7]484-485,[8]221)。主事件的核心概念要素(或核心图式core schema)可以实现为路径(空间运动事件中)、完成(时间结构事件中)、结果(状态改变事件中)等,副事件对主事件的支撑关系包括方式、致因等(Talmy[8]42-47,152-153,220)。如(1)所示,单句(1a)在概念上可以分出两部分,即(1b)中表结果的主事件“路旁的树木弯”和表致因的副事件“大风吹路旁的树”。

(1)a.大风吹弯了路旁的树木。

b.大风吹路旁的树+路旁的树木弯 (引自李临定[9]475(26))

根据运动事件中主事件的核心要素是由主要动词编码还是由附加语(satellite)编码,Talmy[7-8,10]将人类语言对运动事件的编码类型(lexicalization pattern;或称词化类型)分为两类:V型构架(verbframed,动词构架型,路径由主要动词编码)和S型构架(satellite-framed,附加语构架型,路径由附加语编码,方式由主要动词编码),并据此将人类语言分为V型语和S型语两大类。罗曼语族诸语言、土耳其语、日语等语言是典型的V型语言,印欧语系(除罗曼语族之外的)诸语言是典型的S型语言。

(2)a.La botella[动体]salió[运动+路径]de la cueva[背景](flotando)[方式].

DET bottle exit from det cave floating

‘这个瓶子飘出了洞穴。’

(西班牙语——引自 Talmy[8]49(29b))

b.The rock[动体]rolled[运动+方式]down[路径]the hill[背景].

(英语——引自 Talmy[8]28(5c))

分别如(2a)(2b)中的西班牙语和英语例所示,西班牙语是典型的V型语,主事件的核心要素(路径“出”)由主要动词salir编码,而副事件(方式“漂”)由非限定性动名词形式(gerundive form)flotando编码;英语是典型的S型语,主事件的核心要素(路径“下”)由附加语down编码,主要动词位置腾出来编码副事件(即编码方式“滚”的roll)。

这一类型学分类引起了学界的热烈讨论。许多学者对大量语言开展了深入调研,发现V型和S型两分法难以涵盖全部语言事实。这至少有两种情况:第一,有的语言在选用哪种词化类型的结构时受到了一定的语用限制,例如西班牙语只有在表达逾界类路径时才强制性使用V型结构(如“出”“过”);而在表达非逾界类路径时(如“朝”“向”),也可以使用S型 结构(Aske[11]、Slobin[12])。希腊语也有类似的情况(Papafragou,Massey & Gleitman[13])。第二,有一些语言,尤其是连动结构型语言(如泰语、汉语),在语言使用(language use)方面的分布倾向既不同于典型的S型语言(如英语),也不同于典型的V型语言(如西班牙语、土耳其语),很难归入其中的任何一类。于是有学者提出了第三种词化类型,即E型语言(equipollently-framed,对等构架型,路径和方式同时用主要动词编码)(Slobin[14]、Zlatev and Yangklang[15])。

(3)chán[动体]dəən[运动+方式]khâw[运动+路径](paj)[运动+路径].

1sg walk enter go

‘我正走进去。’

(泰语——引自 Zlatev and Yangklang[15]165(11))

根据Slobin[14]、Zlatev and Yangklang[15]等学者的分析,上例(3)泰语的副事件(方式“走”)和主事件(路径“进”“去”)都由主要动词编码,因此是E型语言。

必须澄清一点,一种语言采用某种词化类型结构只能说是一种倾向性,一种语言往往会采用某一类型作为主导模式(Croft,Barðdal,Hollmann,Sotirova & Taoka Slobin[16]、Zlatev and Yangklang[15]、史文磊[17-19])。

(二)运动事件词化类型影响“因言而思”的实证研究

尽管对运动事件编码结构类型的研究尚有一些问题正处在争论中,但是不可否认的是,该类型学为我们考察语言与思维的关系提供了一个可行的切入点。

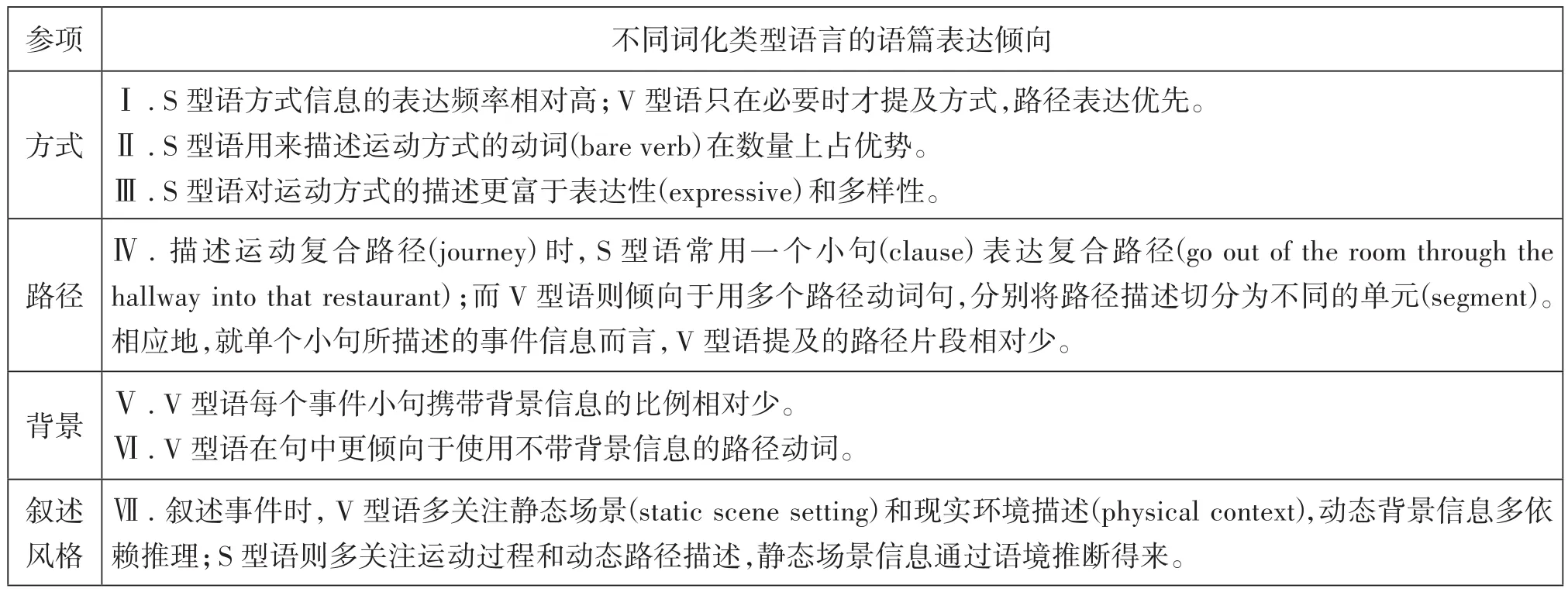

1.运动事件词化类型差异与语言使用

运动事件词化类型差异对语言使用者的运动事件概念化模式以及相关概念要素的语篇组织模式产生了深刻的影响,如修辞方式、语言惯用模式,甚至影响着整个叙述模式(Brown and Gullberg[20]、Chen and Guo[21]、Ibarretxe-Antuñano[22]321、Slobin[1-4,12,14])。如表1所示,S型语言和V型语言在方式编码、路径编码、背景编码以及修辞风格等方面表现出“因言而思”的差异(参看Slobin[14]、Shi and Wu[23]及所列参考文献)。

2.实证研究的支持

运动事件词化类型差异及其语言使用效应得到了大量实证研究的支持。下面我们从母语及其获得、二语习得和翻译、伴随说话的手势三大方面加以介绍。

表1 运动事件词化类型的语用效应

(1)母语及其获得

成人母语

Naigles and Terrazas[24]的实验结果显示,不同词化类型语言的受试者对既有词库中不存在的生造运动动词(novel/nosense motion verb)进行非语言识解时表现出显著差异。英语成人母语者更倾向于将生造词形跟呈现运动方式的显示屏对应,而西班牙语成人母语者则更倾向于将生造词形跟呈现运动路径的显示屏对应。这证明语言类型特性(language-specific)在运动事件的识解习惯上起到了影响作用,S型语言中方式信息在思维和认知上具有优先和凸显地位,而V型语言中路径信息具有优先和凸显地位。

儿童母语获得

曾有学者认为儿童母语获得遵守普遍性模式,例如Bowerman[25]认为英语儿童很早就会说Hemadethe ball roll down这样的句子,使用独立的语言形式make编码致使义(Cause),具备了切分(isolation)和区别(differentiation)语义要素的能力。然而,后来的研究证明,普遍共性模式与语言个性模式同时体现于儿童母语获得中,不同类型语言的语义结构和语法结构投射到认知范畴,会对普遍认知模式形成规约(shape)。儿童母语获得既在一定程度上遵守普遍性模式,同时又表现出语言个性的影响,表现出具有跟成人语言相应的语言类型个性特征。Choi and Bowerman[26]对韩语和英语儿童语言获得的调查发现,从很早开始(17―20月),这两种语言的儿童在谈论运动事件时的“因言之思”就开始受到母语类型的影响。例如,英语中自移(spontaneous)事件和致移(caused)事件的词化模式基本一致,而韩语自移和致移事件的词化模式差别显著,相应地,这两种语言的儿童语言获得就表现出难易和先后的差异。Özçalışkan and Slobin[27]调查发现,说V型语言的儿童(土耳其语)倾向于使用更多的路径动词编码运动事件,而说S型语言的儿童(英语)则倾向于使用更多的方式动词编码运动事件。Allen,Özyürek,Kita,Brown,Furman,Ishizuka,and Fujii[28]调查了三种语言(英语、日语和土耳其语)在同时编码方式和路径时的句法结构使用情况。他们将三种语言的受试分为成人(18―40岁)和儿童(3岁左右)两组,将句法编码结构(syntactic packaging)分为三类:紧凑型(tight syntactic packaging)、半 紧 凑 型(semi-tight packaging)和 松 散 型(loose syntactic packaging)。调查结果显示,一方面,儿童语言获得受到普遍认知原则(universal pattern)的制约。三种语言的儿童语言获得都倾向于采用紧凑型结构,尽管英语成人高比例地使用紧凑型结构,但土耳其语和日语成人则高比例地使用半紧凑型结构。另一方面,母语结构类型影响概念编码策略的选用。英语成人使用紧凑型结构的比例高于其他两种语言的成人,英语儿童也更倾向于使用紧凑型结构;相对而言,其他两种语言的成人和儿童都是更倾向于使用半紧凑型结构。这正说明,儿童在母语获得之初的“因言而思”就已经表现出受母语词化类型个性影响的倾向。

(2)二语习得和翻译

二语习得过程中,由于受到母语运动事件词化类型差异的影响,当人们在习得另一种词化类型的语言时,其相应的习得能力就会受到影响。人们往往会优先关注那些在母语中得到编码和凸显的概念要素,建立基于母语的意义-形式的投射(Cadierno[29]266)。Cadierno and Lund[30]调查数据显示,丹麦语(S型语言)母语者在习得和使用西班牙语(V型语言)的时候,倾向于描述较多的方式信息;而与此相反的是,西班牙语母语者在习得和使用丹麦语的时候,则倾向于描述较少的运动方式信息。尽管Brown and Gullberg[20]的调查显示,日语单语者(monolingual Japanese speaker)对路径信息的编码策略与具有中等英语水平的(intermediate knowledge of English)日语母语者表现出一定的差异,后者跟英语更接近,这说明母语(L1)的编码策略会受到所学外语(L2)类型的影响而改变。但是,二语习得者无论其目标语言的水平多高,都难以完全达到目标语言母语者的水平。例如,Navarro and Nicholadis[31]的调查显示,拥有较高英语水平的西班牙语母语者,在用英语描述运动事件时采用了较高比例的S型结构,但是他们仍然使用较高比例的不伴随方式信息成分的光杆动词,这显然是受到了母语类型的影响。Spring and Horie[32]调查显示,初到美国的汉语母语者和日语母语者随着在美国居住时间的增长,其使用的结构类型发生了变化;但是,他们使用S型结构的策略始终难以达到英语母语者的水平。由此可见,在习得第二语言时,学习者会受到母语预先设置的某些优先表达策略的影响,导致他们很难逾越某些障碍。

(3)伴随语言的手势

手势是在我们的日常语言交流中都会用到的一种非语言手段。盲人和视力正常者在使用手势的频率和形状等方面没有显著差别(Iverson and Goldin-Meadow[33]);然而,不同语言所使用的手势却存在差异。因此,这是我们观察用语言表达时语言和思维关系的极佳窗口。对手势(gesture)的调查发现,不同词化类型的语言在表达相同的运动事件时,会促使表达者应用不同的思维形式(encourage different forms of thinking),在伴随的手势上表现出显著的差异。

McNeill and Duncan[34]、McNeill[35]等 调 查 了英语、西班牙语和现代汉语在编码运动事件时的伴随手势,结果显示:(i)曲线型路径(objectively curvilinear paths)在英语手势中倾向于是分析型的(analytic),即被分解成多个直线型路径片段(broken into straight-line segments);在 西 班 牙 语中则倾向于是模拟型的(analogic),即保持原有的曲线型路径。例如,面对同样的运动场景,英语说but[it roll][s him out][down the][rain spo][ut out i][nto the sidew][alk into a][bowling alley and he knocks over][all the pins](McNeill 2000:48[34],[it roll]:gestural onset and end of motion),伴随着说话用了9个直线型手势;而西班牙语则只说[entonces SSSS] ‘then SSSS he falls’(SSSS:拟声语onomatopoeia),相应的手势只有1个没有分解的曲线型路径。(ii)运动事件之间的边界(borders)信息在英语手势中作一般的路径信息处理,而在西班牙语手势中则往往被省略不作表达。(iii)西班牙语方式类手势的功能主要是扩大方式编码的渠道;英语方式类手势的功能是调节(modulate)语言编码,即根据是否是焦点而强化或弱化该话语中的方式信息。此外,方式信息在西班牙语中有“动体指向”(figure-based)和“背景指向”(groundbased)①“动体指向”是指关注于运动如何由动体启动(exhibited by showing how the motion is enacted by the moving figure)。“背景指向”是运动受限于背景的轮廓(constrained by the contours of the ground or landmark object)。两类(McNeill[35]55Figure6-7),而在英语中只有“动体指向”一类。(iv)汉语手势在方式表达方面除了表现出跟英语类似的特点之外,还显示出自己的个性特点,即其方式手势先于相应的方式动词谓语出现,这似乎跟“汉语是话题结构凸显的语言”这一特点有因果关联,说明汉语母语者在表达时的“因言之思”受到了已经语法化了的话题结构的影响。

Kita and Özyürek[36]、Özyürek,Kita,Allen,Furman,and Brown[37]等对土耳其语、日语和英语的伴随手势进行了对比调查,尽管作者发现,语义信息的组合从句子层面来考量具有一些跨语言共性,但同时也发现词化类型差异对手势的运用产生了显著的影响。例如,在同时编码方式和路径信息时,英语和土耳其语中伴随着相应句法结构(英语中的紧凑型结构和土耳其语中的半紧凑型结构)的手势在分布上表现出显著的差异:英语者比土耳其语者使用更多的综合型手势(conflated gesture),即方式和路径信息用一个手势(stroke)同时表达;土耳其语者则比英语者更多使用单独编码方式的手势(manner-only gesture)和单独编码路径的手势(path-only gesture)组合而成的手势序列。作者由此指出:

Syntactic packaging of information also in fluences the type of gestural representations.Namely,gestures reveal similar representations to the linguistic encoding of events.(Özyürek,Kita,Allen,Furman,and Brown[37]234-235)

[概念信息的句法编码结构类型也会影响手势的表征类型。也就是说,手势和语言在编码事件时表现出类似的表征。]

上述种种差异表明,语言之间的运动事件编码类型如果存在差异,其使用者在对路径和方式信息进行视觉空间表征(visuospatial representation)时的“因言之思”也就不同。

(三)从现代共时差异到历时差异

从以上的讨论我们得知,近年来的实证研究在很大程度上证明,在现代共时平面,运动事件的语言编码类型的特性会导致相应的“因言而思”的差异。从历时演化的维度来看,如果能够证明同一种语言在不同历史时期的运动事件编码结构和概念要素的分布倾向发生了显著的类型学变异,那么我们就可以据此论证这不同历史时期的人相应的思维发生了显著的变化。整体思路基于以下逻辑:a.若两种语言系统的运动事件词化类型有显著差异,则其相应的“因言之思”会受到影响而表现出差异;b.某语言在古代和现代两个阶段的运动事件词化类型存在显著差异;c.因此,该语言的古代使用者和现代使用者相应的“因言之思”会受到影响而表现出相应的差异。

三、 汉语运动事件的词化类型及其历时演变

(一)现代汉语运动事件的词化类型

现代汉语运动事件的编码结构属于哪种类型有不同的看法。Talmy认为现代汉语是典型的S型语言(Talmy[7-8,10])。基本同意现代汉语是S型的有Li[38-39]、Matsumoto[40]、沈家煊[41]、Peyraube[42]等。有学者提出了不同观点,Slobin[14]、Chen and Guo[21]、Spring and Horie[32]等认为现代汉语是对等构架型语言;Tai[43]认为现代汉语是V型语言;柯理思[44]、Ji,Hendriks,and Hickmann[45]、Brown and Chen[46]、Shi,Yang and Su[47]等认为现代汉语是混合型或者平行型语言。

综观诸家研究,我们发现这其中有两大不同的考察视角,一是语言结构或形态句法结构视角,二是语言使用视角①Tai(2003)提出的现代汉语是V型语的观点混淆了句法核心和语义核心(参看史文磊[48])。。前者以Talmy等人的研究为代表,后者以Slobin等人的研究为代表(史文磊[48])。尽管尚存诸多分歧和论争,但从不同的角度进行考察之后,其实加深了我们对现代汉语运动事件的词化类型在人类语言类型中的地位的认识。我们愈来愈清晰地看到,一方面,现代汉语既表现出不同于典型的S型语言的特点,也表现出不同于典型的V型语言的特点;另一方面,现代汉语带有S型语言倾向的特点确实更显著一些。综合语言结构和语言使用两大标准来看,现代汉语运动事件的词化类型宜界定为S型结构和V型结构并存但S型倾向更为显著的语言,并非E型语言(参看史文磊[49,18]、Shi and Wu[23])。

(二)汉语运动事件词化类型的历时演化

尽管现代汉语运动事件词化类型的归属尚存争议,但是当我们从历时演变的角度考察汉语时会发现,汉语的词化类型从古至今发生了明显的变化。Talmy曾经猜测,汉语运动事件词化类型可能经历过类型学转变(Talmy[8]118-120),汉语学界如吴福祥[50]等也曾提到汉语运动事件编码类型的历时演变问题,但皆未详细论析,其中的演变过程、机制和规律等相关问题,自然就有待于深入考察。Li[38-39]、Peyraube[42]、史文磊[49]等从语言结构的角度对这一历时转变过程做了考察,尽管互有出入,但大致结论基本一致:汉语表现出从典型的V型语言向S型语言转变的倾向。

四、 汉语运动事件概念分布倾向的历时演变

从本质上说,运动事件词化类型的历时演变属于结构类型上的。那么,结构类型上的历时演变,是否导致了概念分布倾向的历时演变呢?下文基于对不同历史阶段的抽样语料调查和古今对译语料的调查,对此进行论证。

(一)不同历史阶段抽样语料的调查

史文磊、吴义诚(Shi and Wu[23])从语言使用倾向的角度论证了汉语运动事件词化类型的历时演化。作者从汉语四个历史时期(上古、中古、近代、现代)的语料中,分别随机摘取了180个情节(episode)(Özçalışkan and Slobin[51]206)作为样本,对这四个时期的运动事件编码结构进行了统计,并与典型的S型语言(英语)和V型语言(西班牙语、土耳其语)进行了比较分析。其各项统计结果显示,历时来看,各项参数值在汉语史四个时段的变化基本上都呈现出递升或递降的趋势,形成一个连续统,如表2所示。

从表2数据可以看出,汉语史上从古到今四个历史阶段,汉语运动事件概念范畴在语篇中的表达倾向发生了历时转变:方式信息的表达呈现出逐渐显著的倾向,路径信息的表达呈现出逐渐萎缩的趋势,携带参照背景的事件例数逐渐增多。而这些方面的转变跟词化类型的历时转变基本保持一致。换言之,汉语从古至今现出从V型向S型演变的倾向,对相关概念要素的表达倾向——因言而思——产生了一定的效应。

表2 汉语史各项参数值升降归纳表(根据 Shi and Wu,2014 整理)①括号内数字为例数。语料中还有若干中立动词(neutral verb),分两类:第一类如上古汉语的“行”,既不表方式也不表路径;第二类如现代汉语的“摸”,只有在“摸进卧室”等结构中才表运动方式。中立动词在各时期语料中的出现情况如下:上古有9例,占总数的2.5%;中古有34例,占7%;近代有26例,占6.7%;现代有13例,占1.6%。由于中立动词跟本文所论不太相关,故未统计进来。现代汉语数据来自Chen and Guo[21]1760Table5。

(二)古今对译语料的调查

史文磊、杨望龙、苏珩骅(Shi,Yang ang Su[47])对上古汉语的运动事件表达及其在现代汉语中的译文进行了调查和对比分析。作者从上古汉语中后期(公元前5世纪中期至公元前3世纪中期)的语料中随机择取了180个情节作为上古的语料样本,又择取了与之对应的现代汉语译文作为现代汉语语料样本。作者为每一部上古文献找了四至六种现代译文进行比较,结果发现译者总会自觉或不自觉地使用一些读起来带有文言色彩或者别扭的结构。因此,只能挑选其中一本读起来最符合口语语感的译文作为调查样本。然后,作者进而对相关语义要素在语篇中的分布倾向作出了统计和对比分析。调查结果发现,从古到今,汉语运动事件的语义要素在语篇中的表达倾向有如下变化,a.方式:方式动词类数增多;方式动词例数增多;副词性(尤其是直接修饰方式动词的)方式编码成分增多。b.路径:单音路径动词类数减少;路径动词例数比例减少;单用或占据V1-V2结构之V1的路径动词例数减少。c.致因:编码致移事件的动词结构(动补式S型结构)增多。d.背景:携带背景的运动事件例数比例增多。e.编码结构类型:结构类型分布古今差异显著;V型结构减少;S型结构增多;混合型结构增多。f.方式和路径共现编码结构:半紧凑型结构减少;紧凑型结构增多。

上述变化同样显示出,从古到今,汉语运动方式编码逐渐凸显,路径编码逐渐萎缩,背景编码逐渐凸显。综合汉语在以上各方面表现出的古今差异可知,古今汉语在运动事件概念要素上的表达倾向表现出显著差异,而这种差异跟上古汉语和现代汉语在词化类型上的显著差异是相应的。

五、 讨论与总结

让我们回到最初的论证逻辑上来。本文第二部分根据对现代语言的实证性调查研究,从语言使用、母语获得和二语习得等方面论证了前提a的成立。第三部分论证了汉语运动事件词化类型在历史上表现出从V到S转型的倾向。第四部分从四个历史阶段抽样语料和古今对译语料论证了汉语运动事件概念范畴的语篇分布倾向,发生了历时转变。以上调查结果证明b也是成立的。据此,我们得出结论c,即古今汉语在惯性思维(habitual thinking for speaking)上会受到语言结构类型的影响而表现出相应的差异。

“因言而思”的理念与“极端的”语言相对论不同。“极端的”语言相对论主张语言对思维的影响是内化在既定的语法系统中的,影响非语言的思维和认知(nonlinguistic thought and cognition);“因言而思”则强调人们在用语言表达同样的客观事件时语言类型对相关思维的过滤和定向效应(it is called into play only in the process of producing and understanding verbalized events)(Slobin[4]126),以及语言使用者在言谈过程中如何组织思维从而迎合其进行在线语言编码的要求(how speakers organize their thinking to meet the demands of linguistic encoding on-line,during acts of speaking)(McNeill and Duncan[35]141)。正如Slobin所言:

It is not “trivial” that this process can shape the individual sufficiently so that a particular semantic field will be relatively more elaborated in a particular type of language,resulting in more frequent and varied use and a more differentiated course of acquisition,nor is it uninteresting that language type serves as a clearly definable type of filter in translation between languages of opposite type.[4]126

[(因言而思)的处理对语言使用者能够施加充分的塑造效应,从而使得某语义场会在特定类型的语言中编码更加精细,带来该语义场更高频率和更加多样的表达以及差别迥异的语言习得过程;同时,这种语言类型特征在不同类型的语言的翻译过程中,起到了过滤器的功能。这些差别显然不是微不足道的,也不是无趣的。]

本文调查所揭示的语言及其演变对思维的影响,至少从这个层面上说是成立的。我们在开篇曾引用王士元的话:“不同的语言影响会塑造出不同的大脑,不同的大脑就会有不同的感觉,那么不同的感觉就会产生出不同的行为,然后一代一代地传递下去。”[5]92如果不同的语言影响确实会塑造出不同的大脑,那么我们似乎可以说,不同时代的语言也会因其类型学变化而塑造出不同的大脑,产生出具有时代差异的“因言之思”。