明清戏曲版画对康熙古彩人物纹饰的影响

2019-07-30谭云青汪冲云

谭云青,汪冲云

(景德镇陶瓷大学 艺术文博学院,江西 景德镇 333403)

0 引 言

古彩在清代康熙时期到达发展的巅峰时期,在政治与百姓审美影响下使得康熙古彩发展迅速。中国古彩在康熙以前,古彩的题材内容大多以动植物、花鸟、瑞兽吉祥图案为主,鲜有人物纹饰。然而到了康熙时期,古彩运用人物形象为装饰题材的比例大范围提升。康熙古彩的人物题材大多是世俗人物,神话人物、历史人物、戏曲小说人物和仕女、 婴戏等构成。而其中大多题材与明清戏曲版画的插画有很大的联系。从其故事题材,构图形式,绘画技巧,发展与延伸等几个方面,具体探讨明清戏曲版画对康熙古彩人物纹饰的影响。

1 故事题材

人物题材在我国陶瓷装饰中占据重要的部分。在悠远的历史长河中,五彩瓷的题材不断变化,直到元代,五彩瓷才开始出现人物题材。因受到了杂曲盛行的影响,其中人物纹饰大多是戏曲中的人物故事,还有绘画中盛行的婴戏纹饰。明代五彩瓷的人物装饰开始出现仕女图,但人物在画面中并不突出,且人物追求神韵而不在乎形似。因当时统治者对神佛道教的崇尚,明代人物装饰出现了许多神话人物题材。到了康熙时期,因当时戏曲版画在民间十分流行,戏曲版画中的戏曲故事很多都直接搬入了康熙古彩装饰中,加上康熙皇帝的推崇“仁义礼忠”,所以此类戏曲人物故事装饰盛行。古彩人物题材达到了异常繁华与多样化的状态。

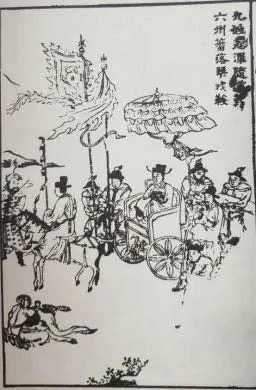

如清康熙古彩西厢记瓷板(图1),康熙攻城图长方瓷板等(图2)都是照搬了明清戏曲版画的故事于康熙古彩上,使得古彩人物题材变得丰富。

图1 清 康熙五彩西厢记人物如意形插板Fig.1 S-shaped board with figures from West Chamber in ancient colors of Kangxi Style,Qing Dynasty

图2 清 康熙攻城图长方瓷板Fig.2 Rectangular porcelain plate with a picture of a city under siege,Kangxi period,Qing Dynasty

2 构图形式

画家根据空间关系将视觉要素组织起来构成方式就是“构图”,是画家主动地、有意图地将想法和绘画元素结合于画面中的一种表达形式。康熙古彩装饰的发展与成熟都与明清戏曲版画有着密切的关系。明清戏曲版画的风格、色彩、构图都给予康熙古彩很多有益的参考与借鉴。其中明清戏曲版画中,最重要的人物装饰部分的表现手法和装饰思想对后来的陶瓷绘画装饰,尤其是康熙古彩产生巨大影响。人物题材的画面主要构图大概分为以下几种:

总之“满景式”构图将远景近景用虚实表现,层次丰富,主次分明。“满”在当时也有吉祥的意味,所以为大众接受。“无背景式”构图是在“满景式”构图的基础上只突出人物主体,注重人物神情动作,无其他多余背景的构图形式。在明清戏曲版画中这类构图形式也比较常见。图5戏曲版画《柳浪馆批评玉茗堂紫钗记》,画中只有出游的队伍刻画,不同神色形态将人物的品阶高低诠释出来。虽没有远近的背景相称,但还是将出游的动态完美地表现了出来。与之相比,康熙古彩人物瓷中这样的构图也很常见,如图6康熙古彩麻姑献寿瓷盘中,它便是采用了“无背景式”构图,在空白的画面中,拉着美酒的梅花鹿,手拿玉如意的麻姑与仕女,虽然并无场景的承托,但是飞舞的披帛,鹿脚的前后交错都能表现出动态的美感。鹿回头的神态眼神刻画细腻仿佛垂涎美酒,画面中人物表情动作,衣着服饰,手持之物都刻画细微,将身份地位等完美地表现了出来。其人物细节的表达将康熙古彩绘画高超水平体现出来。

图3 明 《扬州梦传奇》Fig.3 Legend about Yangzhou dream,Ming Dynasty print

图4 清 康熙康熙古彩耕织图瓶Fig.4 Qing Dynasty vase with picture of farmers and weavers in ancient colors of Kangxi style

3 绘画技巧及表现手法

明清时期戏曲版画在全国盛行,其造型特征深入人心,所以康熙古彩也深受戏曲版画的影响。在人物形象上也会吸收借鉴戏曲版画。

图5 明 《柳浪馆批评玉茗堂紫钗记》Fig.5 Tale of purple hairpin from Jade Tea House with comments from Willow Waves Pavilion,Ming Dynasty print

图6 清 康熙康熙古彩麻姑献寿图Fig.6 Qing Dynasty bowl with picture of Magu presenting her birthday gifts in ancient colors of Kangxi style

线是我国艺术的灵魂,而阳刻就如同线一般,是我国版画的镂刻艺术灵魂。明清戏曲版画中,刻法出现了两种倾向:一种是大刀阔斧,线条粗狂奔放,虽有时不免粗糙草率,但是能显示出木趣刀味;另一种是刻线纤细精美,线条精美而有力量。明清版画刻画出的人物更为生动形象,文人画家的参与将版画线条与绘画线条技巧相融合,使绘画中线条的虚实,刚柔与提按变化融入版画刻画中。绘画中的构图留白,用黑白灰分层等技巧也影响着版画,

康熙时期人物的大多内容都是取材于民间流行的戏曲故事内容,绘画风格受到明清戏曲版画中以陈洪绶为首的画派影响,画面线条遒劲,人物面目怪异,突出其个性特征,形象夸张奇特。以《西厢记》版画为例,如图1清康熙古彩西厢记人物如意形插板,以黑彩为边框纹饰,形成中心开光,再将主题纹饰绘制其中。中心男女两人依依惜别,左右两侧便是骏马与下人身旁的行李,背景的山石,花木错落有致,构图饱满。通过画面人物眼神、情态、动作和动态关系刻画体现出画面的故事性内涵。与陈洪绶的《正北西厢记》插图相比较如图7,马匹动态夸张的画法,侍女脸胖,大鼻,凤眼,小嘴的画法,人物神情刻画细致,人物形态夸张,衣服纹饰线条的流畅,都保留着明清陈洪绶的绘画特点。

图7Fig.7

戏曲版画与陶瓷用各自的表现手法将人物图式刻画的栩栩如生,而古代绘画装饰中的“点”、“线”、“圈”将这两种不同的表达方式联系在了一起。

无论是在戏曲版画造型艺术形式上,还是康熙古彩造型艺术形式中,“点”都是最基本的方式。大小不一有聚有散的“点”能使画面明暗对比强烈,颜色深浅、空间虚实明显等。戏曲版画的创作过程中是在已有的艺术家绘稿的底稿上进行刻绘,所以深受中国画的“攒三聚五”的原则。且戏曲版画也用“点”的布局来增加人物背景的空间感,戏曲版画《赛征歌集》与《新编目连救母劝善戏文》中,背景山石之间为区分阴影交界,使之有空间交错感,用“点”多为粗犷硬朗,而树木的“点”明暗清晰,以表现出树木随风飘摇之感。“点”的装饰使画面前后空间感明显,画中人物眼睛都以细长的线条加点而战争中的人大多是怒目圆睁加上中间点上一点,衣物褶皱中也会用“点”做阴影。对比图8康熙古彩人物纹瓶,康熙古彩中的“点”大多是中锋用笔。画面中人物眼睛细长轮廓中用侧锋点睛,将士也是怒目圆睁加上中锋重重的一点。且“点”的用法与戏曲版画的“点”用法相同整体感觉相似,不论是人物表现还是空间感的用法都及其相似。

在中国美术中,“线”是骨架也是灵魂。传统版画中黑白艺术与中国绘画中以线为主,计黑当白一致。木刻版画将不同规定的用线方式,对线条参与画面的不同特点进行归类,运用最多的为铁线描、行云流水描、钉头鼠尾描等。其中铁线描多用于山石枯木,线条刚劲有力有时也会用于衣纹。而行云流水描与钉头鼠尾描常用于人物的衣纹褶皱、水云纹理与动物毛发。康熙古彩绘画是以笔为主,用线条的各种不同来刻画艺术造型,康熙古彩中行云流水描的运用更为流畅多变使画面生动形象,衣纹红黑相间,线条有粗有细,有深有浅,将人物衣物褶皱阴影表现的完美。不同人物动作形象的不同将画面的祝寿气氛完美的表达(如图9)。

图8Fig.8

图9Fig.9

明清戏曲版画的刀刻技法与康熙古彩的笔法上有许多相似之处,由此可见明清戏曲版画中线条的处理对康熙古彩人物线条的表现有着重要的影响。康熙古彩人物继承借鉴了明清戏曲版画人物的排线技法,运用了铁线描、行云流水描、钉头鼠尾描等各种技法,为清康熙古彩人物瓷奠定了基础。

“圈”是造型表现的要素之一。“圈”小可为“点”,“圈”大即为“线”,“点”、“线”、“圈”之间有着密不可分的关系。康熙古彩中“圈”的运用方式较多,其中人物衣饰是“圈”用法的主流,不仅能体现柔软衣物上的装饰,亦能体现出战甲坚硬之貌如图10。因版画木刻“圈”的难度较大,所以“圈”在版画中大多以“点”或短的“线”的形式存在,形成虚实层次感,但衣物中也有用“圈”作为装饰或因木刻“圈”的难度较大退而用“点”来表达战甲的坚硬或衣物的装饰如图11。虽版画中的“圈”注重虚实层次之分,而古彩中的“圈”更注重装饰,但在人物形象上还是有精密的联系。

图10Fig.10

图11Fig.11

4 发展与延伸

4.1 材质与载体:“纸面”与“釉面”

木刻版画是中国美术的一个重要门类,是将反向图像用刻刀刻画在木板的版面上,再将其涂上幽默印刷至纸上的一种艺术。

康熙古彩人物装饰属于釉上彩装饰,如图12康熙古彩瓷板,陶瓷古彩因在瓷器上作画,相比于版画陶瓷釉面温润光滑如同玉石,在上面作画时,色彩、线条明显且晶莹圆润。线条在釉面上的表现比刀在木板上刻线更为容易,且可多次更改,使得人物纹饰的细节更容易刻画。纸面与釉面的材质上的不同使得同样的人物纹饰表现出不同的美感,给人以不一样的画面感与不同的深思遐想。

图12 清 康熙五彩人物长方瓷板Fig.12 Qing Kangxi multicolored characters rectangular porcelain plate

4.2 用笔和用线:“刀刻”与“勾线”

如上文所说明清戏曲版画的刻线方式与康熙古彩人物的线描形式上有许多相似之处。木刻版画雕刻其特点重在用不同的线条形式表现出物象的质感与黑白转换。而康熙古彩因釉面其透亮光滑,用线讲究流畅细腻,线条的抑扬顿挫将人物形象刻画的更为生动形象,给人不同的感觉。

4.3 色彩的赋色:“黑白”与“多彩”

明清戏曲版画注重画面黑白形式,将独特的黑白艺术发挥至完美。如图13 中人物衣纹线条的黑白错落,面部线条的有虚有实,虚实相间中表现出人物形象,朴素地体现出了画面中的美感。而康熙古彩人物不但有黑白之间的对比,更有色彩多变的韵味。它没有用色彩表现明暗虚实,而是将色彩在细微区别的搭配中体现新的韵味,这便是康熙古彩人物特有的艺术风格。如图14 中人物不仅仅是运用线条来表现,人物线条的黑红交替,衣饰上不同色彩的碰撞,都使得人物动态自然,画面效果突出。

图13 明 《北西厢记》Fig.13 Tale of West Chamber from the North,Ming Dynasty print

图14 清 康熙狩猎图长方瓷板Fig.14 Rectangular porcelain plate with hunting scene in Kangxi style ancient colors,Qing Dynasty

4.4 装饰与器型:“平面”与“立体”

明清戏曲版画不论是在木板上的雕刻纹样,还是印刷在纸面上的纹样都是平面的形式表现。这种形式下表现的人物纹饰简洁明了,画面一览无遗,只能在表现技法上体现出立体感。康熙古彩人物瓷吸收借鉴了这一表现形式,在平面的瓷盘与瓷板的表现与纸面相差不大,但其中也有在瓷瓶等立体载体上的表现。如图15 康熙古彩人物瓷中画的是“兰亭修禊”的人物故事画,其中瓶身腹部画出了“兰亭修禊”种各个不同人物的动作形态,抚琴者的形态、倾听者沉浸于琴声的神情、讨论者的辩论神态都刻画的淋漓尽致。人物场景错落有致,瓶颈处虚化的船夫,虚实相生将远近空间变化表现出来。瓷瓶中画面构图饱满,线条灵动,人物形态表情生动,色彩和谐生动,将画中的人物故事表现的生动形象。

康熙古彩人物纹饰在明清戏曲版画的艺术表现形式的基础上不仅有所借鉴和参考,而且将平面装饰转化成立体,立体的器型使得画面层次丰富,多视角的转化使人物形象变化丰富。比起平面戏曲版画的一览无遗,多视角的古彩人物瓷更使人余味无穷。

图15 清 康熙五彩山水人物瓶Fig.15 Qing Kangxi colorful landscape character bottle

明清戏曲版画与康熙古彩人物装饰有深远的渊源关系,康熙古彩人物纹饰在构图、造像、色彩的运用等方面都在明清戏曲版画汲取了许多参考,在用笔、用色与器型中都有自己特别的艺术风格,为人物纹饰的发展奠定了基础,也为传统人物图式的继承发展提供了载体。

5 结 论

本文通过将康熙古彩人物装饰的构图、表现手法、造像特点与明清戏曲版画艺术相对比,明确两者有吸收借鉴关系。以康熙古彩人物装饰在此基础上的发展与延伸,论述了明清戏曲版画对康熙古彩人物装饰的影响。并可得出以下结论:

(1)明清时期戏曲版画在民间盛行,造型形象深入人心,康熙古彩在很大程度受到了其影响。康熙古彩属于古彩艺术中极为重要的时期,其内容题材,表现手法都与明清戏曲版画极为相似,而在康熙之前,戏曲版画人物题材对五彩瓷人物纹饰的影响较少。康熙古彩人物装饰在构图、造像、表现手法吸收借鉴了戏曲版画,丰富了古彩的表现形式。将“点”、“线”、“面”视觉语言运用全面,并将三者完美结合。使得画面虚实层次明显,突出人物纹饰形象生动、特征明显,使之更为成熟。

(2)通过康熙古彩人物纹饰与明清戏曲版画人物的比较,明确了康熙古彩人物纹饰受明清戏曲版画的影响。但是康熙古彩以自己独特的工具、器型、载体以及赋色方式丰富了人物装饰的表现形式,使得康熙古彩发展形成自己特有的艺术风格。这告诉了我们艺术是可以相通的,是可以相互促进的。