陶瓷的符号与语义系统试探

2019-07-30金濡欣

金濡欣

(江苏建筑职业技术学院,江苏 徐州 221116)

我们从来没有像今天一样不知所措的讨论传统。但凡从历史与文明中走来的艺术形态面临同样的议题:讨论陶瓷艺术,同样也逃不掉传统。如果说创新和创造是人类的本能,那么,真正从事艺术创作的主体都在企图打开一扇窗,让阳光、空气和雨露进来,获得新的生长空间。

无论是绘画、雕塑、建筑还是音乐,其实都是一门语言,有着属于自己本体的一套符号系统。陶瓷艺术也不例外。在《器物陶瓷艺术的“失语”与当下“言说”》一文中,笔者曾指出当代陶瓷艺术语焉不详的存在状态,以及应通过本体自省、重新确认获得转向和实现当下言说的一点见解。从事陶艺创作的陶艺家们应当细致地研究自己的语言与符号系统,在此基础上寻求方法论的突破。本文试以结构语言学和符号学的理论获得重新思索和打开一扇窗的途径。当然,恰恰是受到种种现实因素而非专业本身的影响,这也许并非易事。

1 个体语言与传统语言的制约关系

2014年,英国汉学家迈克尔·苏立文写作的《中国艺术史》出版了中文版,苏立文留给中国艺术的结语是:“我们可能期待看到艺术家和权威之间的张力——艺术家既部分接受又竭力反抗制度和社会对个性自由施加的约束。就是在这些约束之中产生了过去伟大的中国艺术传统的众多杰作,也许还是在这些约束之中,未来伟大的艺术也会源源不断。”[1]苏立文与中国现代艺术有着半个多世纪的亲密接触,这位生于加拿大的英国人从他的文化视野得出的结论同样耐人寻味。这种张力和约束正像中国式家庭里母亲与孩子的关系,也很像今天的艺术家与传统的关系,而作为围绕个体之外的制度环境、权利与社会固有结构,正是影响艺术本体和个体的现实因素。

传统之于我们,像个母亲。这种传统延续了几千年,也曾裹挟着冲突与碰撞,却周而复始、未曾中断。由认知模式到生活方式、由社会伦理到审美趣味,它形成了一个族群的、共同的、根深蒂固的文化记忆。

我们都是文化母亲的孩子,血液里流淌着文化母亲的基因。母亲的爱同样可以束缚孩子,要看这“爱”的边界在哪里。这份爱宽博,孩子自然回到她的怀抱,或者在她无形的怀抱里徜徉、生长;这份爱局限,孩子自然想挣脱她的怀抱。因为此时,她的怀抱已不再是爱。当然,这种爱,也自然成了一部分忠顺孩子的保护伞。在这爱的局限与庇护之下,孩子只作了母亲的部分重复,母亲的一层影子,恭恭顺顺,舒舒服服,无风无险,不费气力。不过,这样的孩子,终究探不到自我生命的边界、也完成不了自我生命的厚度。

故而,回到迈克尔·苏立文写给《中国艺术史》的结语,若能生成艺术所能延续的意义,正在于这种个体与社会、个体与传统之间的张力。

十八世纪,西方的结构主义理论开始萌芽。早在1725年,意大利法学家詹巴斯塔·维柯以“诗性的智慧”揭示了这样的事实:“人类社会的各项原则不仅可以在我们人类自身心灵的变化中发现,而且这些制度最后也制约了人。”[2]“他认为没有预先存在的‘既定的’人的本质,没有预先确定的‘人类共性’,人性的具体形式是由特定的社会关系和人类制度的体系决定的。他的观点激发了学者们对‘共性’和‘制约’性的思考”。[2]这一思考同样适应于今天我们的艺术与传统。

十九世纪末,现代社会学创始人德克海姆创建了一套新的理论,他把“社会事实”看作是物质的东西。处于无形的环境与社会关系当中,人们的吃饭、穿衣、说话等都要符合社会规范。人们自觉不自觉遵守的行为规范使人们的行为成为一种不断进行和既成的社会事实。这种“集体心智”似乎是一种网状的、结构状的、无形的存在形式。人在其中对此无意识,但又无处不受其限制。中国陶瓷艺术所在的今天似乎同样如此。作为中国文明初声和史前重要艺术形式的彩陶文化在我们的文明中前后延续了近六千年。单单从陶瓷的纹样图饰看,从简单稚拙的色彩涂画到对自然万物的象形描绘,从简单的几何图案、象形纹饰到繁复成熟的图样、虚实相生的写意构图,这些变幻多姿的陶瓷纹样,似乎是文化集体心智渐成的写照。从公元前七世纪春秋时期齐国管仲变法提出的“士农工商,四民分业”(其中的“工”,主要代表工匠和手工业者)、齐国人编撰的工艺官书《考工记》(属记述官营手工业各工种规范和制造工艺的文献,同时也记载了一系列的生产管理和营建制度),再到十七世纪宋应星的《天工开物》,工匠作为一个社会群体的存在,从起初便同样受到历史中社会制度的制约与规范。这是形成传统规训并影响个体创作观念的现实因素。从传统陶瓷文化的群体总量上来说,它是丰富而广博的;从个体来说,它似乎又是约束而禁锢的;它是受社会制度与规范制约的集体心智的结果。在我们的文化长河里,不管截取哪一段,它的剖面构造里从来都不缺乏那些对传统母亲重复的个体,也不乏充当了时代断层背景的僵化的、面目相似的作品。仿佛传统越伟大,语言的创新越艰难。

2 中国传统陶瓷的符号与语义系统

为什么呢?除了传统制度和社会结构的现实因素之外,落脚到具体的层面上,这也许是因为陶瓷艺术在过去六千年的发展历程中与它的制度和社会结构背景一同形成了一套丰富而细致的符号语义系统。这套符号系统类似于中国传统书法所形成的法度与流脉。但显而易见的是,书法在今天仍保持极大的活性和生命力。

我们首先来看如何从符号学的角度理解传统陶瓷艺术。西方著作给“符号学”的一般定义为:“符号学是研究符号的学说”(Semiotics is the study of signs)。这个定义实际上来自瑞士的结构主义语言学家索绪尔。索绪尔在一百多年前建议建立一个叫做“符号学”的学科,它将是“研究符号作为社会生活一部分的作用的科学”。这样看来,索绪尔是在给他从希腊词根生造的“semiologie”一词作解释,却并未下一个明确清晰的定义。何为“符号”呢?作为讨论的出发点,我国学者赵毅衡给了一个比较清晰的定义:符号是被认为携带意义的感知。[3]意义必须用符号才能表达,符号的用途是表达意义。两汉诗学文论《诗·大序》曰:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗,情动于中而形于言。言之不足,故嗟叹之。嗟叹之不足,故咏歌之。咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”《诗·大序》虽是对儒家“诗言志”学说的系统阐发,但这段话也从侧面清晰地表明了从诗的符号到歌的符号、再到舞蹈的符号来表达情感与志愿的方式,符号在人类文明发展过程中的存在和作用。1945年,法国人类学家克劳德·列维·斯特劳斯发表了《语言学的结构分析与人类学》,第一次将结构主义语言学方面的研究成果运用到人类学上。此后,结构主义语言学的理论和方法被运用到很多领域。同理,“符号学”的理论不仅仅适用于语言文学,对其他艺术形态应该具有可适性。

能够用符号学去解释中国传统陶瓷文化的无非是由器型(包含胎体的物性层面、视觉的形态层面、空间层面)、釉色和纹饰三者组成的主要符号系统和类似于吉祥寓意(譬如:福禄寿喜、多子多福、升官升爵、君子比德)、端庄雅致、含蓄内敛、朴素大方、天然自然、规矩中正以及秩序权威等等的语义系统。在过去六千年历程中所形成的传统陶瓷艺术在这三个主要符号体系之间构成了细致而对应的认知逻辑。从总量上来说,它是丰富而广博的。譬如,我们可以从各个朝代的瓷器图录中找到由不同器型、釉色和纹饰构成的内容丰富的中国陶器和瓷器。但从个体来说,它又是约束而禁锢的。翻开一部《中国陶瓷史》,我们可以看到标注有具体器型、釉色和详细纹样名称的一件件成熟瓷器的总和。这套系统,从矛盾统一的角度来说:约束性大于任意性,社会心理性大于个性,不变性大于可变性,语义的固定性又大于可联想的空间性。

“能指”与“所指”是结构语言学的一对范畴。在索绪尔的结构语言学中,“意指作用”“能指”和“所指”是三个紧密相联的概念。意指作用表示下述两者的关系:一方面是表示具体事物或抽象概念的语言符号;另一方面是语言符号所表示的具体事物或抽象概念。他把意指作用中用以表示具体事物或抽象概念的语言符号称为“能指”,而把语言符号所表示的具体事物或抽象概念称为“所指”,所指也就是意指作用所要表达的意义。用 “能指”与“所指”的理论能非常有效地理解我们传统陶瓷符号系统的对应性与约束性,也能反思影响我们艺术创作思维的固有局限所在。譬如,随机从传统陶瓷所形成符号系统里拿出一个釉色:“天青釉”“卵白釉”“豆青釉”“孔雀绿”或“茶叶末釉”,它以具体的事物和自然物象进行色彩语义的精确对应。即使是不以具体物象命名的“釉里红”“青花毛翠蓝”等釉色对工艺来说都是极高的约束和要求,这也形成人们对传统符号系统相对精确的认知匹配与认知习惯。如果你的陶艺以传统元素进行创作,你不太可能拿一个大差不差或似是而非的颜色将其命名为天青釉或豆青釉;又或者随随便便在一种固有的器型,譬如天球瓶、梅瓶、凤尾尊上随意改变比例与形状。我们拿到一个彩陶罐,会立马将自己的思绪带回到史前的社会语境中,一个釉里红松竹梅纹玉壶春瓶又会把我们的思绪带回到元代的时空。传统陶瓷精确对应的符号系统、语义系统,二者之间的意指作用与长期以来形成的认知逻辑会随时提示你对传统的创新是否有标新立异或怪诞的嫌疑。

3 传统符号参与当下的方式

但也许,传统丝毫不应该成为影响今天创作的绊脚石。对于传统的养分,看创作主体对传统的理解处在怎样的层面上。陶瓷艺术或陶瓷工艺在历史文明中的建构角色,是已经完成的过去的事情。如果在今天仍致力于传统陶瓷,需要略过传统表层的符号外衣,思考本质层面、精神层面和文化层面的语义。如果能打开发现之眼,你完全可以在当下的维度与历史对话。只要创作主体亲切感知和重新把握,传统自然是有生命力的,那历史风烟中的“传统”对于创作主体来说亦可谓“新知”。就像现在重新去看五千年前的彩陶纹饰,丝毫不觉得老旧,倒是惊讶于先民的抽象思维、用线条和形状举重若轻地组织空间的能力、与自然混为一体的生命状态。如果创作个体有重新连接和建构历史的能力、重新与之建立一种精神契约的能力,“传统”和“当下”,彼此参与,相互进行符号与语义的再建构,何来新旧之分?

时间,有上一秒和下一秒。传统与当下,也许并非单行道。打开这样一扇窗口,传统与当下不一定是互相妥协、制约的关系。譬如,设计师殷九龙取名为“song”的陶瓷作品造型素雅简洁、沉稳又现代,其精神与审美语义来源于对“宋”这个时代的审美和文化追溯,有着对美好之物本质的崇尚与迷恋。同时,设计师通过大胆的分割,将花瓶创造性的一分为二,变成了三种使用的可能,釉色上进行了重新的适配,使其适用于当下生活背景。只有当传统成为重复的桎梏和形式语言的模仿时,反倒要打上一个问号。对于传统的保续和继承,应是工艺大师和传承人应做的事。这里并非无视“传统”,相反,恰恰是给予传统以尊重,建议一种合理的、有胸怀的、兼容并蓄的文化与审美生态。传统陶艺是历代陶工集体智慧的结晶、集体劳动的成果,而当代陶艺有一部分可以转变 成作为个体陶艺家的独立创造,理应具备创作的自由度和独立建构语言的能力;审美也应该走出某种不断自我收缩的体制规范与耐性,构成它的语言生态。打开“心眼”,面向传统,不是重复和挪用具体的形式符号,而是发现新的可以重新利用的语言,或是从符号系统中剥离出语义的本质,建立一种新的沟通方式。这均是在提醒创作者在自己的精神世界里,打开一扇窗。

图1 殷九龙《1/1000》系列陶瓷对宋代梅瓶 器型的改良以及对纹饰的处理Fig.1 Shape adaptation of Song Dynasty prunus vase and individualized decoration by Yin Jiulong in his ceramic series “1/1000”

图2 殷九龙《song》系列陶瓷作品Fig.2 Ceramic series “Song” by Yin Jiulong

4 现代设计语言对陶艺设计的参与

世界落脚在二十世纪初的时候,现代主义建筑大师格罗庇乌斯在德国魏玛成立了“包豪斯”工艺美术学校,就是这样一所叫“Bauhaus”的学校,重塑了人们观察世界的方式。“包豪斯”不但致力于建筑设计领域的实践,同时还开设印刷、书籍装订、家具细木、金属、织造、摄影、壁画、舞台、陶艺等不同专业的工作坊,注重基础课理论与实践的并举,培养学生精准的实际操作能力。这种全新的教学方式在当时传统的学院派看来应是十分另类的,后来却几乎成为现代艺术和设计教学的通用模式。从现实的结果来看,后现代主义的崛起对包豪斯的设计思想来说又是一种冲击和更新,连同包豪斯的某些思想、观念对现代设计思维和美学发生着启迪作用。弗兰克·皮克(FrankPick)认为:它“……必须制定一种压倒一切的科学原则和概念,来指导日用品的设计,像建筑方面那些指导房屋设计的原则那样”,包豪斯作为一种设计体系在当时风靡整个世界,并影响了其后的设计思维与方法。譬如:勒·柯布西耶在萨伏伊别墅中所运用的新建筑五要素。以家具设计领域为例,在二十世纪上半页也出现了在此之前难以想象的新的符号和语言。譬如:芬兰建筑师阿尔法·阿尔托的木椅、美国伊姆斯夫妇设计的LCW 椅、密斯·凡德罗的钢管椅、1957年在意大利米兰家具展上获金奖的丹麦设计师雅可布森的“蚂蚁椅”、布诺尔的瓦西里椅等。

同样的问题,类似于对传统表面形式的浅层重复一样,也要警惕这一新的设计原则和美学趣味带来的“同质化”。我们的现代陶艺设计同样可以在这种新的语法逻辑中找寻一扇窗口,以普适性的语言符号重塑普世化的语义与价值,譬如:自然、生命、时间、道、禅意、时尚、浪漫等等这些抽象又共生的理念;例如,来自陶艺家金贞华的陶艺系列——《风之静象》《悄然的变化》《方向》等作品,没有具体的地域性符号,却用抽象的、简洁的、静谧的具有东方意蕴的形态表达出了生命与自然的共同主题;又或者艺术家可以用新的符号和构成法则去重新打量传统,对传统的语义进行新的符号结构和表达,在出走与回来之间重新找寻和定义自我的身份。这里引用艺术家徐冰的作品为例:自二十世纪80年代末开始创作的成名作《天书》系列中,他亲自设计刻印数千个“新汉字”,以图象性、符号性等议题深刻探讨中国文化的本质和思维方式,成为中国当代艺术史上的经典;后续创作的《新英文书法》中,徐冰开始尝试用中文的书写体系来组织英文符号,确定了26 个字母对应的中文书写方法。对于西方而言,由于文字意义的障碍,他们对中国书法的欣赏长期停留在形美的基础层面上,无法深入到文字背后的故事和情感。英文方块字的出现让他们有了一种东方形式的书法文化,内容却是自己熟悉的英文。可以说,相当具有实验性。

图3 陶艺家金贞华《风之静象》系列作品 (2013)Fig.3 Ceramic series “Still life of wind” by Jin Zhenhua (2013)

图4 陶艺家金贞华《悄然的变化》系列作品 (2011)Fig.4 Ceramic series “Silent change” by Jin Zhenhua (2011)

5 结 论

经得起时间考验的作品多出于高度的审美水准与功能的巧适。美不单单停留于形式与视觉要素,美的背后有功能的适合、人的关怀、精神的语义和文化的要义。不管是传统的还是现代的,创作主体对于美的各个环节都应有极高的修养,通过结构主义语言学和符号学的理论借鉴和引入,可以更好的把握美的符号和语义,实现方法论的新可能,创造美的可能和高度。

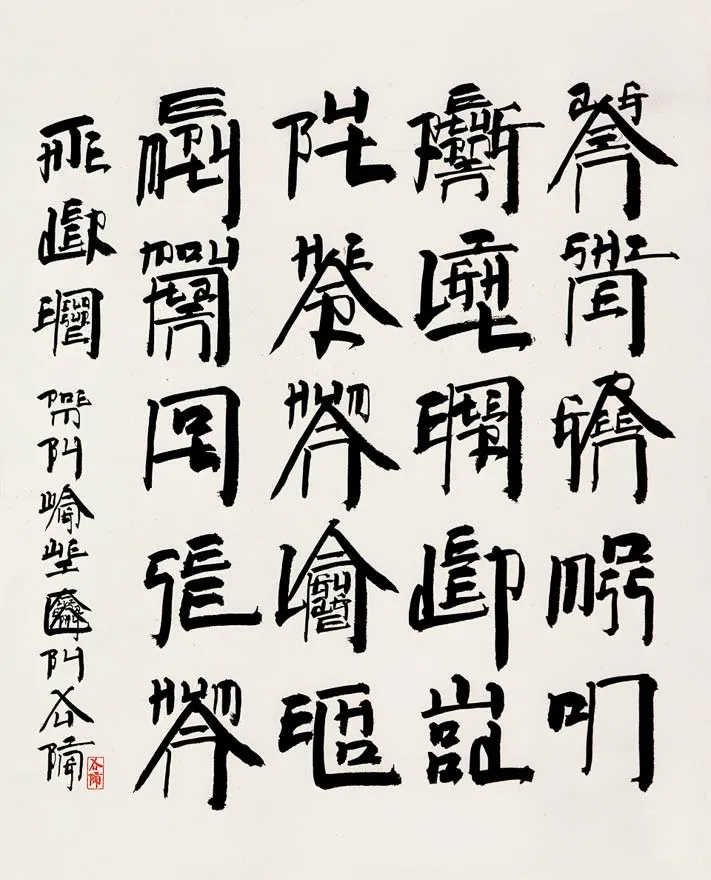

图5 徐冰的新英文系列作品26 个字母有 相对应的中文书写方式Fig.5 New English calligraphy series by Xu Bing allowing 26 Roman letters to be written with Chinese calligraphic principles

图6 徐冰的新英文系列作品 (文字内容为王维诗作《鹿柴》英文版)Fig.6 New English calligraphy series by Xu Bing (Transcription of “The Deer Enclosure” by Wang Wei in English)