守恒与嬗变:认知角度的英语复合词汉译研究

2019-07-25广东机电职业技术学院区沛仪

广东机电职业技术学院 区沛仪

一、引言

近年来随着认知语言学的壮大,发展认知翻译学的呼声越来越高。而宏大的学科理论构建离不开分支理论的填充与支撑,需要从更重要、更基础的认知层面上考察翻译研究(王寅 2017: 5)。词语是翻译研究中的主要研究单位之一。复合词因其独特构词方式广受认知语言学家关注。西班牙学者Ulrike Oster提出从关系图式到语义关系的复合词分类法,为复合词的分类翻译带来认知角度的启示。本文将其运用于认知角度的复合词英译汉研究,探讨英语复合词语义关系图式在汉译中的守恒与嬗变。从认知角度为翻译策略和翻译评价等问题带来新思考。其中模型内和跨模型的转换与翻译技巧的拓展密切相关,而语义关系图式匹配度可作为翻译策略选择及翻译评价的重要考量。

二、复合词的界定、分类与认知角度研究

汉语和英语中对复合词的界定和分类迥然不同,既是语言特征差异使然,亦与中西学术钻研的历程有关。而语言特征与学术思辨上的差异,恰恰影响了翻译策略的选择与翻译评价的标准。因此,在探讨复合词英译汉之前,有必要梳理汉语与英语复合词界定、分类与认知角度研究的脉络与成果。

(一)汉语复合词研究

汉语中复合词的界定历来有广义和狭义之分。广义的复合词几乎包含所有两个或以上的字组合而成的词;而狭义的复合词概念则认为,只有当构词成分为词根,比如“好看”“买卖”,才属复合词。“桌子”和“站着”中的“子”与“着”属于附加词,因而不算复合词(赵元任 1980: 190)。及至复合词的分类,有联合式如“斗争”,主从式如“优点”,动宾式如“动员”三分法(吕叔湘、朱德熙 2002: 28)。亦有从轻重音型,构词成分是独立还是连用,构词成分是常用还是限用,字面意义与语汇意义,简单式与复杂式,向心式与离心式,造句性与非造句性,以及构词成分的功能类别等独立性和常用性层面来划分(赵元任 1980: 190)。最普遍的分类法是参照短语句法的基本构造,将现代汉语的复合词划分为联合式、偏正式、述宾式、述补式和主谓式等五种(阳春、刘纶鑫 2008: 105)。近年,不少学者着眼于认知语言学角度的复合词研究,其中包括:从认知范畴化角度讨论复合词构词的过程,涉及认知对象的可量化属性如时间、空间(刘宗保 2012: 77-79);对复合词和固定词组内部形式中的时空结构的讨论(王艾录 2009: 335-342);对转喻和隐喻的探讨(贺阳、崔艳蕾 2012: 4);指出转喻和隐喻是复合词的成词条件(郭振红 2008: 25-29);对语义构建背后投射、突显、构式压制、事件域等因素的探讨(刘晓环、王军 2015: 14)等。更有学者指出复合词可按原型范畴归类,词类间具有连续性(颜红菊 2008: 96)。亦有学者认为复合构词是认知框架中的图式概念被具体化(吴为善 2011: 271)。这些研究跳出了传统单一词性角度的思考,论证了从认知角度探讨汉语构成的可能性。复合词不为汉语所特有,英语、法语、德语、俄语、西班牙语、美洲土语、特威语、泰语(弗罗姆金、罗德曼 1994: 148)中均普遍存在,关于英语复合词的探讨也经历了从定义到分类到认知角度思考的推进。

(二)英语复合词研究

英语语言学和词汇学中复合词(compound)一般作为构词法的一种,指由两个或多个词(word)组合成的形态单位(morphological unit)(Marchand 1960:11)。相对于其他语种而言,英语复合词的定义较易厘清,也较易与派生词和短语区分开。传统英语复合词分类大体有三种:按中心词的词性分类,如名词复合词、形容词复合词和动词复合词(杨潮光 2012: 213-214);按内部构成的词性命名,如名名复合词、形名复合词、动名复合词等(张韵斐、周锡卿 1987: 54-58);或在并列(coordinate)、从属(subordinate)和偏正(attributive) 复合词三类下按照向心(endocentric)和离心(exocentric)构式细分(Lieber &tekauer 2009)。国内认知角度的英语复合词分类研究当中,有运用语料库分析复合词结构中概念映射的结构规律(马韬 2016);运用转喻、隐喻、复合空间、语法隐喻等认知策略解释纯复合词、半字面复合词和字面复合词(林正军、杨忠 2007: 124-128)等。国内对英语复合词的认知研究偏重理论引进,而国外的相关研究则侧重理论框架的构建。其中,相当一部分研究聚焦于复合词认知处理。比如涉及英语复合词认知过程中末位词素对理解整个复合词意义的关键作用(Barbaraetal. 2003: 223-224);以及分析语义透明度与复合词认知中启动效应(priming effects)的关联(Dominiek 1990: 529-567)。亦有学者提出了复合词的形态学双路径处理模型(dual-route model of morphological processing)(Pollatseketal. 2000: 820-833)。这些研究成果开启了复合词认知研究的大门。试图解答人们如何理解复合词,如何理解复合词内部成分及其关系的问题。当中包括作为本文理论框架的复合词语义关系图式分类法,下文将详细介绍。

三、语义关系图式分类法与词类范畴原型效应

本文选取西班牙学者Ulrike Oster提出的从关系图式到语义关系的复合词分类法(From relational schemas to subject-specific semantic relations: A two-step classification of compound terms)作为理论框架。同时,引入词类范畴原型效应,以增强该分类法的普适性与解释性。

(一)语义关系图式分类法

上文所提及的并列、从属、偏正或向心离心之分,已经从孤立地关注词性转向联系地关注内部成分之间的关系。从认知角度来思考,引申出一个有趣的问题:复合词内部成分之间的关系是否反映人们认知的客观规律?Ulrike Oster的复合词语义关系图式分类法试图从认知角度将复合词分门别类。该分类法的优点在于跳出了单一语种的框架,探求普适性的关系图式,有望为多语种的复合词研究和翻译研究带来突破。

Oster的分类法沿用了Lakoff(1987: 68)的理想认知模型(idealized cognitive models)中命题结构(propositional structure)、意象图式结构(image-schematic structure)、隐喻和转喻映射(metaphoric mappings and metonymic mappings) 等三大结构作为其三大模型,见表1:

表1 Ulrike Oster的语义关系图式分类法

Lakoff的理想认知模型国内学者亦多有介绍(王文斌 2014: 9-15)。当中的三大结构涵盖了认知当中最基本的方面,具有很强的解释性。Oster分类法中的“图式”沿用了Anderson & Pearson (1988: 42)对图式(schema)的定义,即图式是一种抽象知识结构。其中,抽象性是指其对各具差异的各种情形的概括。结构性是指其代表各组成部分之间的关系。图式一旦被激活并用于解释事件,包含特定信息的槽道(slot)即被填充(instantiated)。她进一步指出图式是信息处理和解释阅读理解过程的认知机制,对解释复合词的创造和理解尤其有用(Oster 2004: 237)。Oster参考了Ruiz de Mendoza & Ruiz de Mendoza & Otal提出的关系弧(relational arcs)分类,并以此作为其关系图式分类的出发点。用关系图式(relational schema)这一概念来指代一种抽象的知识结构,作为识别连接一个或多个概念的关系类型的手段(Oster 2004: 239)。她在关系图式下的细分中融合了前人的理论成果,如Talmy 的事件框架(event frames)、Dirven & Verspoor的事件图式(event schemas)和Ryder的复合词成分图式关系分析。在下文的文本分析中,可以看到SUBJECT、CAUSE、ACTION、ATTRIBUTE等Quillian,Norman & Rumelhart提到的概念,以及Dik将事件划分成行动(actions)、过程(processes)、状态(states)、位置(positions)等概念都能在Oster的分类法中找到影子(Oster 2004: 237-249)(见下页表2)。

Oster提出从关系图式到语义关系的复合词分类法。具体分为陈述模型、意象—图式模型和隐喻模型三大类共14种语义关系图式。这14种图式之间并非泾渭分明,存在很多交集。具体分析中会出现某一复合词同时符合多个图式中某些特征的情况,因此在文本分析前,有必要将词类范畴的原型效应考虑在内。

(二)词类范畴原型效应

词类范畴具有明显的原型效应。典型成员在认知上的显著性,使它们成为非典型成员归类时的参照标准,从而在形成词类这种范畴化过程中起到认知参照点的作用(袁毓林2010: 95)。复合词的分类也不例外。尽管英语中复合词的定义较为明确,但具体细分时依然会出现一个复合词同时满足多个图式类别的情况。如sandy-piper常写为sand-piper。该词在BNC(British National Corpus)和COCA(Corpus of Contemporary American English)两大数据库中出现的总次数分别为109次和65次,而sandy-piper却均为零。Sand-piper可归入陈述模型下空间位置图式类,即sand(REFERENCE:PLACE)+piper(ZERO)[注]ZERO指“处于某一状态的对象”,REFERENCE指“需具体指出的图式关系元素,如特征、地点等”。(Oster 2004: 246)下同。,着重描述该鸟活动的场所。亦可归入隐喻模型下的类别图式,在beak(TARGET DOMAIN目标域,鸟嘴)和pipe(SOURCE DOMAIN源域,管乐器)之间建立起映射(mapping),将该鸟类比作piper(风笛手)见下文表3。如此一来,该词兼备空间位置图式和类比图式的双重特征。应归入哪一类,便需以两个类别中的典型成员做参考。考虑到典型的空间位置图式复合词中,少有用地点的特征sandy代替地点sand之类的用法,此处并非强调沙滩这个地点,地点关系图式不典型,归入隐喻模型下的类比图式则更典型。下文的分析中多处例子同样考虑了词类范畴的原型效应。

四、语料分析

(一)以A Child’s Garden of Verses为例

国外有关复合词的认知研究相当一部分围绕儿童认知。复合词易于儿童习得,儿童早在2岁开始便喜欢用复合词为事物命名(Clarketal. 1985)。而复合词意识(compound awareness)对汉语儿童识字,尤其是词汇量增长发挥着关键作用(Chen 2018)。鉴于儿童认知与复合词的密切关联,本文选取英国作家Robert Louis Stevenson的儿童诗歌集AChild’sGardenofVerses(《一个孩子的诗园》)作为分析文本。该诗集被EncyclopediaBritannica(《不列颠百科全书》)官网誉为19世纪最具影响力的儿童文学作品之一。其中译本由获得中国翻译协会颁发“翻译文化终身成就奖”的著名翻译家屠岸伉俪完成,恰恰成了本文的不二之选。

(二)关系图式匹配分析

本文通过语义关系图式分类法,将英文诗集中的复合词悉数收编成一个小型语料库,分析汉译的关系图式与英文是否匹配。笔者首先将英文诗集中由两个或多个词组合成的词收集记录。随后将派生词如passage、manhood、keepsake以及词汇化(lexicalization)程度较高的词,如everything、goodnight、goodbye、farewell排除。这类词虽然在形态上由两个或以上成分组成,但从词汇频次的角度看,在COCA语料库中词频总数分别高达149 669、1 187、6 697和3 159次,明显高于其他复合词。可见,无论在口语抑或书面语中使用较广,已经形成固有的词汇化。因此,它们在使用时不会重复发生合成过程(blending process)(Ungerer & Schmid 2006: 271),不属于本文认知关系图式的研究对象。另外,部分复合词由于其词源含义较古,在当今读者,尤其是儿童读者中已难以引起相关认知和联想。本文亦将其纳入词汇化程度高一类,不作为本文考察对象。其中包括hollyhock、butterfly、counterpane、ladybird、cobweb和coconut[注]根据Webster’s New World College Dictionary(Fifth Edition)和The American Heritage Dictionary of the English Language(Fifth Edition),这些词的词源分别为:hollyhock:halig (holy) + hoc (mallow);butterfly: a fly that steals milk or butter; counterpane: culcita (quilt) +puncta(embroidered); ladybird: lady (Virgin Mary)+bird; cobweb: coppe(spider)+web(web); coconut: coco (goblin)+nut(nut)。6个词。排除后所得有效英语复合词共75个。借用AntConc标注软件,将收集的复合词以英汉对照形式进行分类标注,并按照汉译与英文的语义关系图式是否匹配分两组。第一类为语义图式匹配组,包括完全匹配和非完全匹配,共有62个,高达83%,可见英语复合词的语义关系图式在汉译中匹配度较高,在翻译中可作为翻译策略的考量。译者在复合词英译汉中应优先选择与原语的语义关系图式匹配,保留原有图式。限于篇幅,下表摘选每类一两例以做说明。

表2 英汉语义关系图式匹配的复合词

1) 关系图式匹配

需要说明的是,因果图式和所属图式在文本中未找到对应例子,因此没有讨论。以上为英汉关系图式匹配的例子。三类模型下前两类模型展示出高匹配度,与人类认知图式的普遍性和相似性密切关联,让翻译成为可能。下面从不匹配的例子中寻找新发现。

2) 关系图式转换

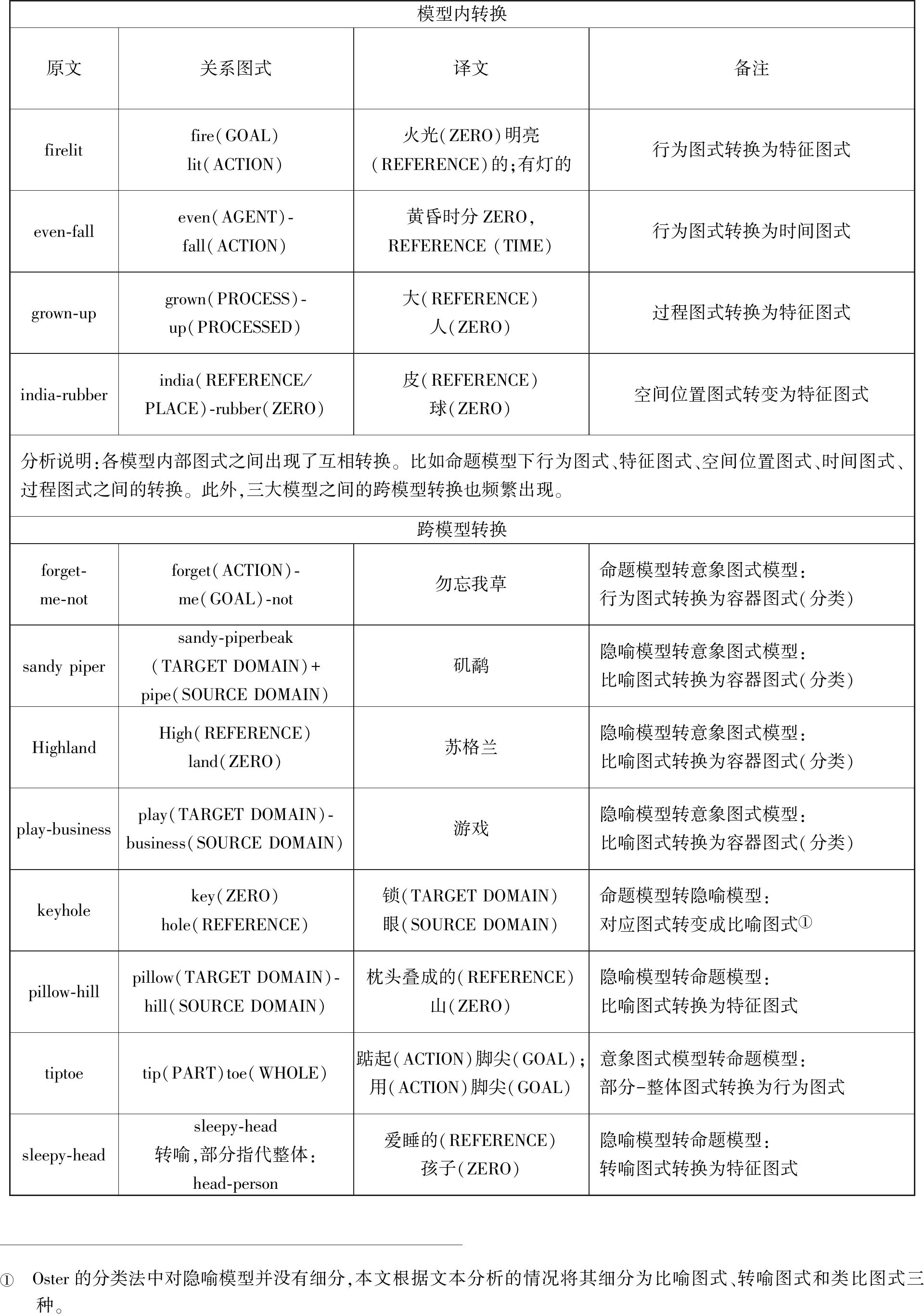

关系图式不匹配的情况可分为模型内转换和跨模型转换两种,详见下表。

表3 关系图式转换

至此,文本中英语复合词的语义关系图式在汉译中的守恒与嬗变已经一目了然。大部分图式在汉译中得到保留,而小部分图式之间发生了灵活的模型内外交叉转换。该发现为复合词的翻译和研究提供了认知角度的理论支撑。在传统以词性、语法为中心的研究基础上,补充了另一个维度的研究、评论和实践方向。尽管译者在翻译中未必以语义关系图式为考量,但译文依然出现了大量遵从原文复合词语义关系图式的例证。可见Oster的复合词语义关系图式分类法适用于英汉翻译,而且能够为解释翻译中的现象并为探求翻译方法提供认知角度的理论支撑。

五、结语

Oster的复合词语义关系图式分类法经本文论证适用于复合词的英译汉研究,其合理性、解释性与普适性由此可见一斑,不失为值得认知翻译学界关注的理论发现。相信本文能起到抛砖引玉的作用。在此基础上,结合语料库深入探讨复合词英汉互译的语义关系图式变换,将为传统翻译理论、翻译批评、翻译实践、翻译教学和机器翻译带来启发与突破。比如,将翻译学研究中动态平衡理论、信达雅翻译标准等讨论纳入认知视野重新考量。将认知关系图式模型内外的守恒与转换确立为翻译教学与实践中的另一种规律与原则,建立跨语言的复合词关系图式分类语料库,助力机器翻译发展等。