江苏省慢性病患者医疗依从性及影响因素研究

2019-07-24刘军军王高玲

刘军军 王高玲

随着人口老龄化进程的加快、死亡模式与疾病谱的转变,慢性病成为我国主要的公共卫生问题,严重影响着患者的生活质量。目前,我国确诊的慢性病患者超过2.6 亿人,慢性病的疾病经济负担占比达到69%[1]。2003 年世界卫生组织将依从性的定义更新为:包括用药、饮食或规律生活方式的调整在内的个人行为遵从医嘱的一致性程度[2]。良好的医疗依从性是控制慢性病进程、降低疾病经济负担、改善患者生活质量的有效方法之一。本研究通过对江苏省慢性病患者医疗依从性现状及影响因素的研究,了解目前慢性病患者的医疗依从水平及其影响因素,从而采取针对性措施来提高慢性病患者的医疗依从水平,以达到确保慢性病治疗效果的目的。

1 对象与方法

1.1 对象

采用分层抽样和整群抽样的方法,于2017 年10 月至2018 年9 月在苏南地区抽取南京市、苏中地区抽取扬州市、苏北地区抽取连云港市,再从每个地级市中随机抽取2 个三级医院,将其门诊患者作为调研对象。纳入标准:①年龄≥18 周岁,且确诊患有慢性病≥6 个月;②沟通与理解能力尚可;③患者及家属愿意签署知情同意书。排除标准:①存在意识障碍或精神类疾病;②不愿参加本次调查或不愿签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 调查工具

本次调研问卷由慢性病患者基本特征调查表和慢性病患者医疗依从性量表两部分组成,并通过现场发放的方式实现。

(1)慢性病患者基本特征调查表:包括慢性病患者性别、年龄、婚姻、月收入、文化程度、职业、居住情况、医保类型、健康状况、所患慢性病类型、确诊患病年数、交通便利程度、家庭人口数在内的一般人口学资料。

(2)慢性病患者医疗依从性量表:在参考相应文献和问卷的基础上设计而成[3-4],内容包括用药依从(9 个条目共45 分)、自我监测(8 个条目共40 分)、复诊依从(7 个条目共35 分)、行为改变(9 个条目共45 分)4 个维度。每个条目从1分~5 分进行赋分,量表总计得分165 分,总维度和各维度水平用平均分表示,分数越高表明行为越好。依据慢性病患者医疗依从性各维度得分划分等级标准:得分<3 分为低水平、得分在3~4 分之间为中水平、得分>4 分为高水平。本次调研所用问卷的Alpha 值为0.901、KMO 值为0.937,表明问卷的信效度良好。

1.2.2 质量控制

本次调研的质控员和调查员均经过统一培训,在征得患者及家属同意的基础上签署知情同意书。若被调查人员存在视力障碍或难以理解调查问题,则由调查员口述或解释问题。质控员对所填写的问卷进行复查,并由双人进行录入。本次调查共计发放问卷700 份,回收有效问卷680 份,有效回收率为97.14%。

1.3 统计学分析

本研究使用EpiData3.1 和Stata14.1 软件对实地调研数据进行录入、整理、分析,使用描述性统计的方法分析慢性病患者基本特征,通过t 检验和单因素方差分析对影响慢性病患者医疗依从性的因素进行初筛,单因素分析中具备统计学意义的因素继续进行多元线性回归,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 慢性病患者基本特征

本次调研的680 例慢性病患者中,男355 例(52.21%),女325 例(47.79%);年龄以30 岁~59岁为主,有398 例(58.53%);已婚509 例(74.85%);月收入在5000 元~9999 元的最多,有310 例(45.59%);文化程度以初中、高中或中专、大专为主,共539 例(79.26%);职业以企业职工为主,有253 例(37.21%);居住情况以与配偶同住、与配偶和子女同住为主,共470 例(69.12%);医保以城镇职工医保为主,有297 例(43.68%);健康状况以不好和一般为主,共514 例(75.59%);慢性病类型以心脑血管疾病为主,有194 例(28.53%);确诊患病年数以小于5 年为主,有446 例(65.59%);交通便利程度以方便为主,有 438 例(64.41%);家庭人口数以3 人为主,有 246 例(36.18%)。

2.2 医疗依从性各维度得分情况

江苏省680 例慢性病患者医疗依从性平均分为(3.63±0.50)分,其中平均分小于3 分的有61 例,占比8.97%;平均分处于3 分~4 分之间的有461例,占比67.79%;平均分大于4 分的有158 例,占比23.24%。医疗依从性各维度得分及构成比见表1。

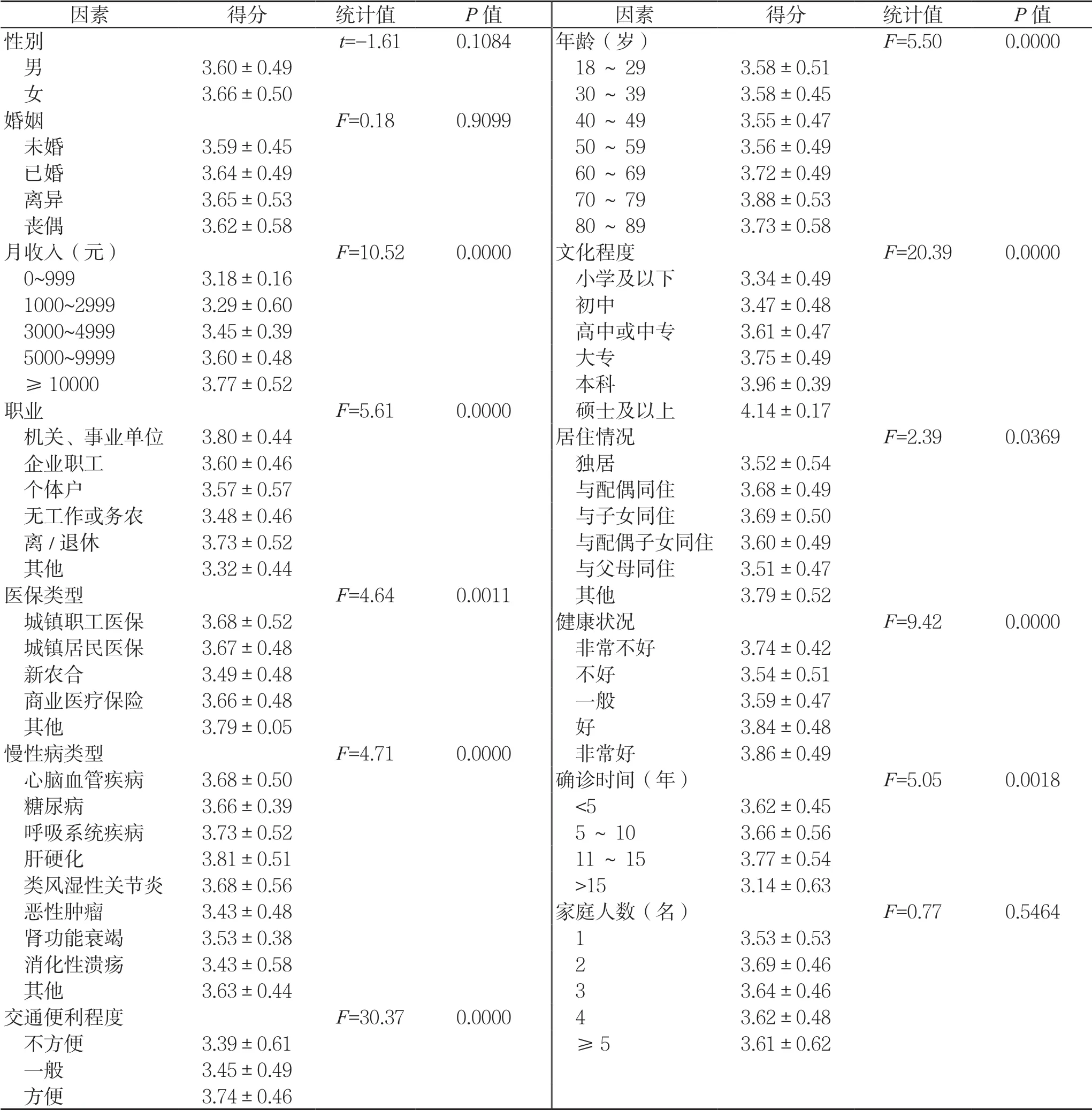

2.3 医疗依从性的单因素分析

单因素分析结果显示,慢性病患者医疗依从性平均分在年龄、月收入、文化程度、职业、居住情况、医保类型、健康状况、所患慢性病类型、确诊患病年数、交通便利程度上差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 医疗依从性各维度得分情况

表2 慢性病患者医疗依从性影响因素的单因素分析

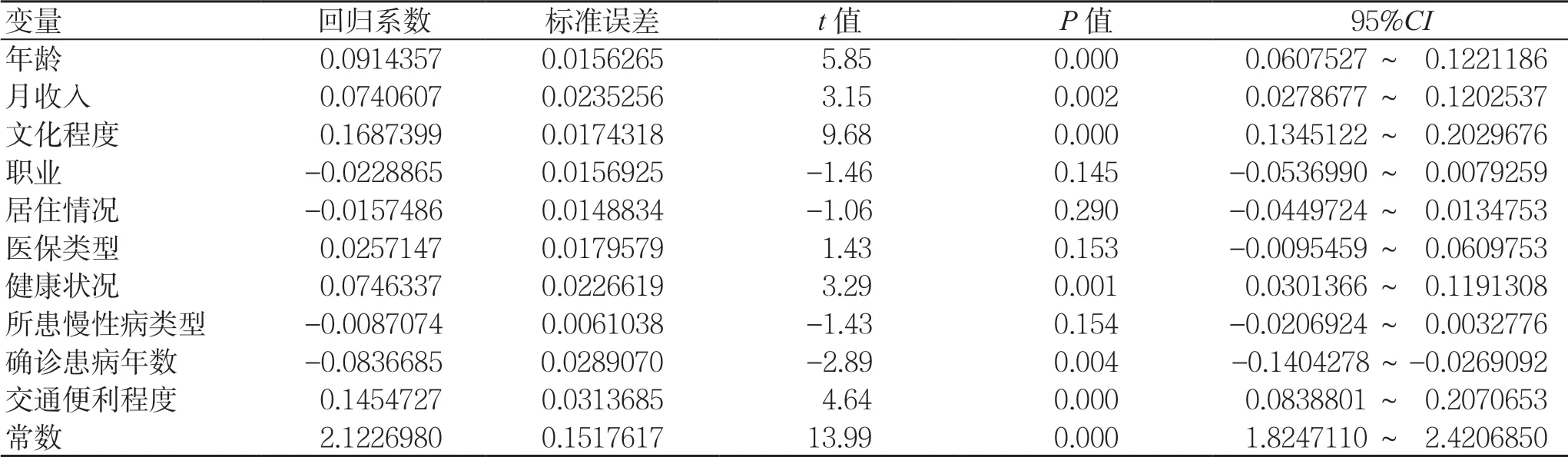

2.4 医疗依从性的多元线性回归

以医疗依从性平均分为因变量,单因素分析中具有统计学意义的变量,即年龄、月收入、文化程度、职业、居住情况、医保类型、健康状况、所患慢性病类型、确诊患病年数、交通便利程度为自变量进行多元线性回归。结果表明,影响慢性病患者医疗依从性的因素有年龄、收入、文化程度、健康状况、确诊患病年数、交通便利程度,见表3。

3 讨论

良好的医疗依从性是控制慢性病进程、改善患者生活质量的有效方法之一。本研究表明,江苏省慢性病患者医疗依从性平均分为(3.63±0.50)分,处于中等偏上的水平,其中用药依从(3.67±0.64)分、复诊依从(3.73±0.56)分、行为改变(3.76±0.55)分,得分处于中等偏上水平,自我监测(3.37±0.54)分,得分处于中等偏下水平。可能是因为慢性病长期迁延、需要长期服用药物,在此过程中患者总结出按照规范的治疗方案用药、不更换医生所开具的药物、按照医生处方开具的顺序、药量、次数、时间用药、不随意增减药量、出现不良反应后停药、不使用偏方,这些有利于控制慢性病进程。同时,做到定期复诊、遵医嘱、改变不良生活行为有利于提高慢性病治疗效果。但在自我监测方面仍处于较低水平,可能是因为慢性病患者的自我管理意识不强,对自我监测不够重视,这与宋雪侠[5]的研究结果相一致。

本研究表明,年龄对于慢性病患者的医疗依从性有显著正向影响,老年慢性病患者的医疗依从性优于中年及青年慢性病患者,这与周小梅等[6]的研究结果相一致。老年慢性病患者由于并发症的存在,生活质量较差,因此会更加重视疾病的发生、发展,在用药依从、自我监测、复诊依从、行为改变方面会做得更好。中年及青年患者由于生活作息、工作社交的原因难以长期坚持良好的医疗依从性。月收入对于慢性病患者的医疗依从性有显著正向影响,月收入越高,医疗依从性越好,这与吴悠[7]的研究结果相一致。慢性病治疗周期长,所产生的疾病经济负担重,可能导致一旦病情好转,就会减少监测、复查、用药次数。如果所产生的医疗费用超出其负担能力,甚至会出现停止治疗的情况。

文化程度对于慢性病患者的医疗依从性有显著正向影响,文化程度越高医疗依从性越好,这与韩佳夏等[8]的研究结果相一致。可能是因为文化程度低的慢性病患者对所患疾病缺乏全面的理解和必要的认识,当治疗一段时间疾病好转时,出现不良生活行为、自行停药、不按时复诊等情况,导致疾病的反复发作。

健康状况对于慢性病患者的医疗依从性有显著正向影响,呈现两头高中间低的分布。这可能是因为健康状况相对较差的慢性病患者在疾病治疗过程中产生抵触心理,精神焦虑、心理压力大,导致医疗依从水平低;健康状态差的慢性病患者期望通过积极配合治疗的方式恢复健康;健康状态好的慢性病患者期望通过遵医嘱的方式来保持健康。基于此,医务工作者应对慢性病患者进行针对性健康教育,促使其树立正确的疾病认知,加强对治疗必要性、用药规范、康复保健等相关知识的认识和了解,增强慢性病患者的自我管理意识[9]。同时,政府应加大卫生财政投入,为慢性病患者建立更加完善的医疗保障体系,以减轻患者的疾病经济负担。

表3 慢性病患者医疗依从性影响因素的多元线性回归分析

确诊患病年数对于慢性病患者的医疗依从性有显著负向影响,确诊患病年数越长医疗依从性越差。可能是因为疾病的持续时间越长,慢性病患者对疾病治疗、控制的效果就越消极。久而久之,对自身的疾病状态习以为常、对治疗慢性病失去信心,不利于病情的恢复。基于此,应将社会支持引入慢性病的健康管理过程中,提倡家庭、社区、团体的共同参与,缓解慢性病患者在疾病治疗中可能产生的心理和精神压力,使其接受、遵循健康指导,进而提高医疗依从行为[10]。

交通便利程度对于慢性病患者的医疗依从性有显著正向影响,交通越便利医疗依从性越好,这可能是因为便捷的交通减少了看病就医途中花费的时间和精力。而许多慢性病具有相通的特点,诸如疗程长[11],需反复就医等,因此交通便捷则便于慢性病患者就医,也利于患者的医疗依从性。基于此,应合理规划医疗卫生资源,为慢性病患者提供便捷的就医条件。以慢性病患者健康服务需求为导向,保证医疗资源供给在时间和空间上的均衡度与充足度,确保医疗资源分配的公平性[12]。