电针分区治疗配合康复训练对脑卒中后上肢痉挛功能障碍疗效评价

2019-07-24幸冰峰洪敏周歆廖锐吴洪鸿

幸冰峰,洪敏*,周歆,廖锐,吴洪鸿

(1.广东药科大学附属第一医院,广东 广州 510405;2.中山大学附属第一医院,广东 广州 510080)

随着我国脑卒中发病率增高,卒中后肢体功能障碍严重影响到患者日常生活功能(ADL),而在脑卒中偏瘫病例中约80%存在不同程度痉挛[1],特别是在上肢痉挛病人中功能恢复缓慢,电针能提高及降低肌肉肌张力,对于脑卒中后痉挛病人临床疗效肯定[2],临床上对于上肢痉挛常采取兴奋拮抗肌、抑制屈曲肌张力为主[3-4],目前临床上采用拮抗肌电针治疗上肢痉挛中多采用多电针组或全部拮抗肌群电针法,普遍存在以下问题:①过度兴奋全部或大部分拮抗肌群常出现主动肌痉挛加重;②在临床中对于肌张力的改善关注度高,而上肢功能障碍恢复不佳的情况常有出现。本研究在根据脑卒中后不同的上肢功能障碍情况下,根据主要责任拮抗肌所在肩、肘、腕区,采用上肢拮抗肌分区电针治疗卒中后上肢痉挛,观察上肢痉挛及功能障碍的临床疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 病例来源

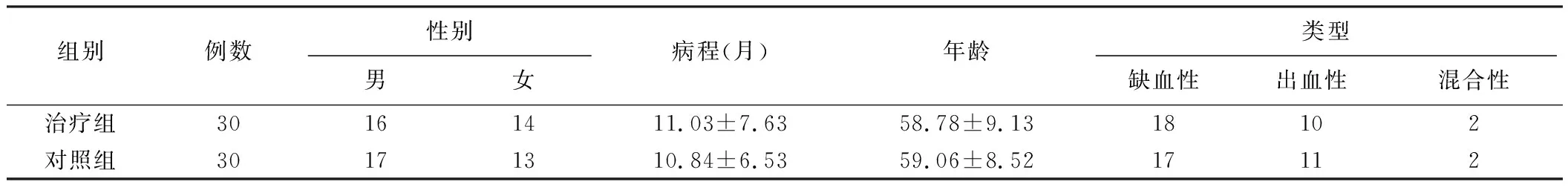

选择2016年2月—2017年11月份广东药科大学附属第一医院中医科收治的符合纳入标准和排除标准的脑卒中后痉挛性偏瘫的患者60例。根据随机分组的结果,对实验组及对照组的年龄、性别、病程对比,两组患者无明显差异,具有可比性。见表1。

表1 两组基线资料的比较

1.2 诊断标准和纳入标准

中风病诊断均采用1995年全国第四届脑血管学术会议修订的脑卒中诊断标准[5],并经CT或MR确诊,符合下述标准者可纳入:(1)脑卒中患者出现肌张力增高症状且发病半个月以上;(2)上肢Bmnnstrom分期[6]为III-IV期;(3)痉挛用修改的Ashworth评定[6]分级I- IV级; (4)近期2周内未使用肌松剂;(5)排除引起肌张力障碍的其他原因及既往有运动功能障碍,合并严重的高血压、冠心病、重症糖尿病、肾功能障碍及精神病史者。

1.3 排除标准

病情不稳定,视觉功能障碍,失语,沟通障碍,认知及理解功能障碍,精神及心理障碍,不主动配合治疗的患者[7]。

1.4 运动功能评定

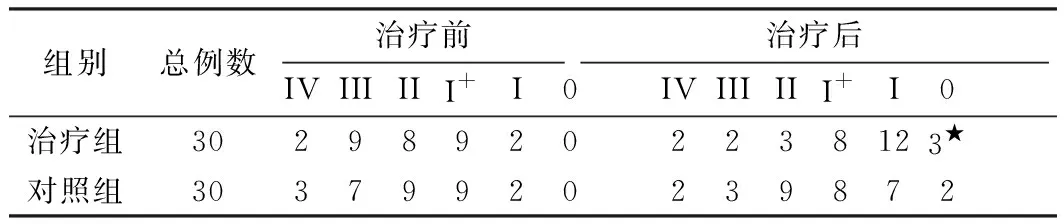

两组患者治疗前在痉挛程度无显著性差异,表明两组具有可比性,转归因素处于均衡状态。见表2。

表2 Bmnnstrom偏瘫运动功能评定

2 治疗方法

按照随机数据表分为治疗组(电针分区配合康复治疗)组和对照组(传统电针配合康复治疗)。两组均使用脑卒中二级预防,合并高血压糖尿病及高脂血症等需配合使用相关药物。

2.1 治疗组

(1)针具:选用环球一次性不锈钢针0.03 cm×25 mm,0.03 cm×40 mm,0.03 cm×50 mm,电针机采用:KWD-808I脉冲针灸治疗仪;(2)选穴:肩区:选取上肢带肌群(三角肌、冈上肌、冈下肌)起始点;肘区:上臂肌后群(肱三头肌)起始点;腕区:前臂后群肌群(桡侧腕长伸、桡侧腕短伸肌、尺侧腕伸肌、指伸肌、小指伸肌、旋后肌)起始点;(3)操作方法:患者取仰卧位,选取相应标记点及进针处,用紫龙水做好相应标记,上肢标记点皮肤常规消毒针刺,每次选取两个区各一组拮抗肌起始点,选取疏密波加电,选择50~100 Hz之间[8]以患者耐受或出现肌肉轻微颤动为度,1周6次。(4)Bobath康复治疗:以抗痉挛手法和诱发分离运动的训练为主。包括:抗痉挛体位;上肢各个关节做全关节活动范围的被动(助力)或主动活动;对各部位痉挛肌优势侧施以缓慢持续的牵张;各种体位下的躯干肢体控制训练;每天1次,每周训练6次,2周1疗程,共3个疗程。

2.2 对照组

(1)针具同治疗组;(2)选穴参照《针灸治疗学》中风病篇选取阳经穴位:肩峰、肩贞、肩髎、手三里、曲池、外关、合谷[9];(3)操作方法:患者取仰卧位,选取相应穴位及进针处,用紫龙水做好相应标记,上肢穴位皮肤常规消毒针刺,针后选取3对穴位加电,选择50~100 Hz之间[7]以患者耐受或出现肌肉轻微颤动为度,每天1次,1周6次;(4)Bobath康复治疗同治疗组。

2.3 观察指标及疗效评价

治疗前后,采取改良Ashword痉挛评级、Barthel上肢功能评定指数(进食、洗澡、修饰、穿衣、如厕)、Fugl-Meyer上肢运动功能评定[6,10]。疗效评价以改良Ashword痉挛评级为基础:治愈,肌张力恢复到正常;显效,肌张力降低 2 级或以上;有效,肌张力降低 1级;无效,肌张力无变化或增加。

2.4 统计分析与数据处理

采用SPSS17.0统计软件,两组治愈率组间比较采用卡方检验,等级资料组间比较采用秩和检验。计量资料比较采用析因分析比较组内、组间治疗前后差异,P<0.05将被认为差别有统计意义。

3 结果

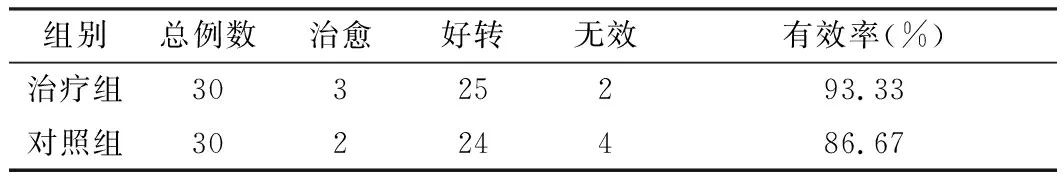

3.1 临床疗效及相关指标 指标分析结果,见表3~表5。

表3 两组治疗后疗效评价表 [例(%)]

表4 两组治疗前后改良Ashword痉挛评级对比

注:与对照组治疗后比较,★P<0.05

表5 两组治疗前后Barthel上肢功能评定指数、Fugl-Meyer上肢运动功能评定对比

注:与本组治疗前比较,■P<0.05;与对照组治疗后比较,★P<0.05

3.2 不良反应

在本实验中,治疗组、对照组各30例病例全部完成本实验,实验过程中未有不良反应。

4 讨论

中医称脑卒中作“中风病”, 《内经》称“偏枯”,都与肝风内动等有关,《景岳全书》曰:“不能营养筋脉,以致搐挛僵仆者,皆是此证,如中风之有此者,总属阴虚证”,认为是肝肾亏虚、血不荣筋、脉络闭阻所致,久之则阴阳失衡加重,肝血愈亏,筋失濡养,而出现肢体筋肉拘急、肢体拘挛、屈伸不利,《素问·调经论》曰: “左盛则右病,右盛则左病”。《难经·二十九难》 :“阴跷为病,阳缓而阴急;阳跷为病,阴缓而阳急”,表示上肢呈现阴经急,阳经缓,下肢呈阳经急,阴经缓。由于人体上肢投影区域在大脑皮质中所占比例大,其功能缺失更为明显,故而上肢痉挛状态较下肢更为严重[11];提高脑卒中患者的上肢功能,应降低前群屈肌张力,增强后群伸肌(拮抗肌)力量[12],现代医学根据脑卒中后肌张力及姿势动作等Brunnstrom分期,I、II为软瘫期,III 、IV为硬瘫,V、VI为分离运动期,在III、IV期患者痉挛最明显,此期由于大脑中枢兴奋-抑制功能异常,上期肢屈曲肌为主动肌占主导地位,伸肌为拮抗肌,故上肢常呈现肩关节内收内旋,肘关节屈曲,前臂内收,腕关节、掌指关节屈曲,本实验选取脑卒中患者为III至VI期患者进行临床研究观察,选取针刺点根据既往研究者在上肢屈肌的关键点上选取相应的针刺点进行针刺治疗,能有效刺激痉挛肌,使痉挛的肌肉肌张力降低[13];正确的运动模式通过输入兴奋、抑制信号调节脊髓 α运动神经元,虚弱的如肌张力低下肌肉活动需要促进,相反痉挛肌肉的活动则需要加以抑制[14-16];有研究显示[17]电针频率100 Hz 或 50 Hz作用于肌肉,能兴奋肌梭,冲动经Ia纤维传至脊髓,兴奋支配拮抗肌的α运动神经,经α运动神经纤维,拮抗肌兴奋收缩,通过牵张反射抑制主动肌痉挛,使主动肌肌张力下降,达到降低上肢痉挛目的,在本实验中治疗组、对照组通过100 Hz 或 50 Hz电针及配合康复治疗后,评估改良Ashword痉挛评级,两组前后对比均有效,且两组对改善肌痉挛无差异性(P>0.05)。

通过两组治疗前后、两组间治疗后Barthel指数(BI)评定、Fugl-Meyer上肢运动功能评定对比,治疗组均优于对照组,两组疗效有差异性(P<0.05),即表明,两组对于痉挛改善虽然差异不大,但是在上肢外展、背伸等功能活动时,治疗组对于功能改善明显优于对照组,有研究表明[18]高肌张力导致共同运动持续时间过长, 影响分离运动的产生,但是肌张力的水平与Brunnstrom分期并不呈正相关,故临床上出现降低了肌张力水平,在上肢分离运动功能未见明显改善,考虑采取兴奋肌肉组织的疏密波电针,过度的兴奋拮抗肌,容易导致拮抗肌疲劳,而加重主动肌痉挛,引起主动运动时肢体功能的障碍[19],如在电针治疗中均选取的伸肌腧穴为肱二头肌的拮抗肌肱三头肌的腧穴,加以电针刺激[20],本实验中根据III、IV、V期不同特点,根据卒中患者上肢功能障碍明显责任肌肉,选取不同肩区、肘区、腕区,如III期患者上肢因只有协同运动没有脱离协同运动,故在选取肩区、肘区拮抗肌群为主,IV期出现部分脱离协同运动,肘区能屈曲90°及伸直,但肩关节活动不能,手指有半随意的小范围运动,故选取肩区及腕区拮抗肌群治疗,在V期时出现相对独立协同运动,此其肩关节可外展、前屈、上肢能举过头顶,此期手指能同时抓握、伸展,但不能单独伸展,此期则选取肘区及腕区拮抗肌群进行电针治疗,这样能避免拮抗肌群过度的电刺激,导致拮抗肌群疲劳;同时又能重复间断的兴奋刺激,使刺激冲动产生的感觉输入大脑,改善大脑的可塑性,相应的皮层代表区扩大[21-22],促进共同运动向分离运动转化,抑制及控制痉挛模式,建立正常运动模式。

综合上述,电针能较好的改善卒中后上肢肌痉挛,对于脑卒中后上肢痉挛患者,需根据上肢功能障碍的不同,确定不同运动模式分期,选择主要功能障碍拮抗肌群分区电针介入,降低了肌张力的同时对改善上肢运动功能达到更好的疗效。