不同种植密度对晋荞麦6号农艺性状及产量的影响

2019-07-23靳建刚田再芳

靳建刚,田再芳

(山西省农业科学院右玉农业试验站,山西右玉037200)

苦荞麦Fagopyrum tataricum(Linn.)Gaerth,属蓼科(Polygonaceae)荞麦属(Fagopyrum),是国际粮农组织公认的一种重要的粮食和经济作物[1-5]。苦荞被誉为“五谷之王”,其营养丰富,富含蛋白质、脂肪酸、维生素、矿物质等营养成分以及许多其他作物所不含的生物类黄酮等,是一种经济价值很高的天然保健食品[4-6],具有营养和保健的双重功效[7-11]。

苦荞在山西旱作地区具有明显的地区优势和生产优势,对这些地区的粮食生产和粮食安全具有特别重要的意义。山西省右玉县非常适宜种植耐寒、耐旱的苦荞。右玉县位于山西北部,属大陆性季风气候,具有半干旱气候特征,冬季长且寒冷干燥,春、夏季短而少雨多晴,秋季天气温凉但温差较大,是全省24个优势农产品基地县之一,也是全省唯一的半农半牧县。县境内海拔1 200~1 450 m,森林覆盖率50%,年均气温3.7℃,日照2 700 h以上,年均降水量452 mm。日照时间长,昼夜温差大,气候冷凉,四季分明,降水主要集中在7—9月,光能资源丰富,光照条件好,雨热同期,自然条件与苦荞麦的生长需求十分吻合,具有生产优质苦荞麦得天独厚的优势。境内山峦起伏,沟壑纵横,无工业污染,环境优良,耕地分布于群山之中,土质以沙壤土、山地草甸、栗钙土为主,自然条件十分适宜荞麦生产、开发。右玉县苦荞麦种植面积超过4 000 hm2。

苦荞属小宗作物,长期以来其在科研、推广和生产上得不到应有的重视,以致苦荞生产上品种单一,栽培技术手段落后,产量低,商品性差。近几年,随着苦荞价格的上涨,苦荞的种植面积呈上升趋势,但是只靠增加面积来实现苦荞产量增加潜力很有限,要实现苦荞增产,关键是提高苦荞单产。目前,山西省苦荞的平均单产仅为1 650 kg/hm2左右,有很大的增产空间。在作物的生产过程中,调节种植密度是作物群体获得高产的重要途径之一[12-16]。

本研究以晋荞麦6号为材料,在大田生产条件下研究不同种植密度对苦荞农艺性状及产量的影响,旨在为右玉县苦荞生产选择最佳的种植密度提供一定的理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

供试苦荞品种为晋荞麦6号。

1.2 试验地概况

试验于2016年在山西省农业科学院右玉农业试验站试验基地进行。该试验地地势平坦,肥力中等,灌溉方便,土质沙壤,前茬作物为马铃薯。

1.3 试验设计

试验设10个密度处理,即15万、30万、45万、60万、75万、90万、105万、120万、135万、150万株/hm2。采用随机区组设计,3次重复,小区面积66.7m2。于2016年5月15日整地施肥,基肥是腐熟的羊粪,施用量为30 t/hm2。5月17日播种,人工开沟条播;6月5日第1次中耕,6月28日第2次中耕;试验期间不进行追肥;同一管理措施均在同一天内完成。

1.4 测定项目及方法

成熟后按小区收获,风干后测籽粒实际产量。每小区随机选取10株进行考种,测定其株高、主茎节数、分枝数、茎粗、单株粒质量、单株粒数、千粒质量。

1.5 数据分析

数据采用Excel 2003和SPSS 18.0统计软件进行分析处理。

2 结果与分析

2.1 种植密度对晋荞麦6号农艺性状的影响

由表1可知,不同种植密度下晋荞麦6号的株高、主茎节数、千粒质量差异不显著;分枝数、茎粗、单株粒质量、单株粒数存在显著性差异。其中,15万,30万株/hm2种植密度下分枝数最多,均为6.9个;45万株/hm2主茎最粗,为0.72 cm;15万株/hm2单株粒质量最大,为7.65 g;单株粒数随种植密度的增加呈递减趋势,15万株/hm2时单株粒数最多,为425.6个。

表1 不同种植密度下晋荞麦6号农艺性状比较

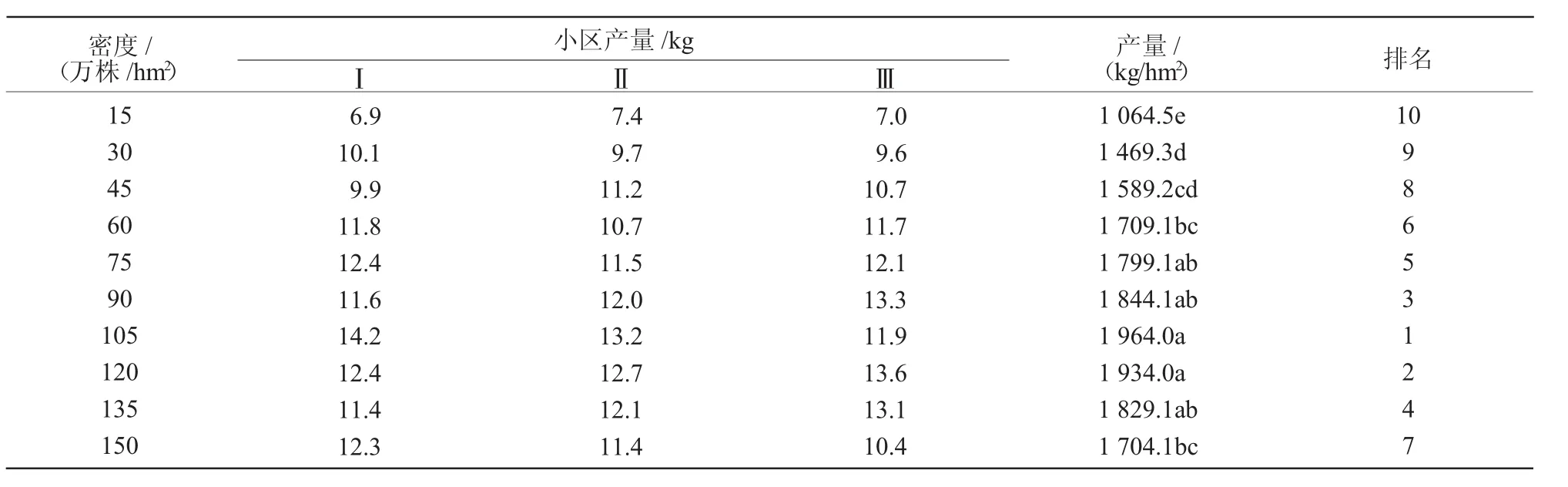

2.2 种植密度对晋荞麦6号产量的影响

由表2可知,不同种植密度下晋荞麦6号产量差异显著,产量随种植密度的增加呈现先增加后减少的趋势。在15万~105万株/hm2范围内,随着播种密度的增加,晋荞麦(苦)6号产量呈增加趋势,密度达105万株/hm2时产量最高,为1964.0kg/hm2;15万株/hm2时产量最低,为1 064.5 kg/hm2。

表2 不同种植密度下晋荞麦6号产量比较

3 结论与讨论

本试验条件下,不同种植密度对晋荞麦6号农艺性状有显著影响,分枝数、茎粗、单株粒质量、单株粒数在不同种植密度下均差异显著;当种植密度从15万株/hm2增加到105万株/hm2时,产量随之增加;密度为105万株/hm2时,产量达到最高;当密度继续增加时,产量反而降低。本研究结果表明,适当增加播种密度有利于协调荞麦群体与个体之间的生长,提高产量。当种植密度在适宜范围内,荞麦群体内透光性和通风性良好,个体干物质积累较多,产量随株数的增加而增加;而当密度超过一定范围后,株数增加,群体内通风透光性差,导致个体干物质积累少而使产量降低[17]。在本研究中,105万株/hm2下荞麦产量最高,与120万株/hm2的荞麦产量之间差异不显著,建议生产中晋荞麦6号适宜的种植密度为105万~120万株/hm2。

我国地域辽阔,生态气候复杂,荞麦从南到北均有种植,选择适宜当地种植的品种,配套合理的栽培措施对提高荞麦产量、促进农民增收起到至关重要的作用。通过增加种植密度来提高产量是一项常用的荞麦高产栽培技术,被越来越多的农民所接受。当然,通过提高种植密度来获得高产并非适应于所有品种,还要综合考虑该品种的特征特性、种植区域的生态气候条件以及密度与倒伏、干旱缺水、病害等问题,合理选择适宜的种植密度,才能发挥品种的最大产量优势。