隐蔽所对不同生长阶段克氏原螯虾生长的影响

2019-07-23陈友明赵雯莹

方 卉,陈友明,赵雯莹,黄 成

( 1.南京大学 生命科学学院,江苏 南京 210023; 2.江苏省淡水水产研究所,江苏 南京 210017;3.镇江市第一中学,江苏 镇江 212001 )

克氏原螯虾(Procambarusclarkii)是穴居动物,具有喜阴怕光的特性,常在夜晚或光线微弱的清晨和黄昏活动,适应能力和耐污能力极强[1]。克氏原螯虾生性喜斗,是典型的具有社会行为的动物,它们不仅挖掘洞穴,还会利用天然遮蔽物作为隐蔽所,主要是为了避免被捕食[2]。有研究显示,隐蔽所的有无主要是通过减少种间捕食及种内斗争直接影响螯虾个体存活[3]。除此之外,隐蔽所在干旱时节还可以帮助螯虾抵抗高温[4]。唐建清等[5]研究了克氏原螯虾对不同人工洞穴型隐蔽所的选择,结果表明,有洞穴型隐蔽所环境中的螯虾存活率是对照组的6.4倍,且克氏原螯虾更偏向于选择狭长、避光、透气的隐蔽所。王雪婷等[6]研究发现,没有角落时,螯虾存活率和蜕壳率最低,在角落数达到饱和之前,随着角落数的增加其存活率和蜕壳率逐渐增加。宋光同等[7]在玻璃缸中设置不同种类隐蔽所模拟自然中的洞穴环境,研究隐蔽所对克氏原螯虾繁殖的影响,结果显示,不同类型的隐蔽所对亲虾的成活率有显著影响,而对抱卵率和抱卵量影响不显著。Gregory等[8]发现,隐蔽所可以降低锈螯螯虾(Orconectesrusticus)的攻击性,效果比食物更为显著。

其他种类的螯虾也有相似的特性。野外环境下的利莫斯螯虾(Orconecteslimosus)会以人工建筑、垃圾、石块或是大型水生植物作为隐蔽所[9]。新河螯虾(Cambaruschasmodactylus)以石板作为其唯一的隐蔽所[10]。不少养殖户根据螯虾喜爱穴居这一习性,设置了人工洞穴,试图提高螯虾的存活率及生产效率,然而结果并非如人所愿,配备了足量人工洞穴的螯虾生长状况并不好,个头偏小,产量很低。陈婷等[7]的研究也证实了这一结论,群养条件下,有隐蔽所环境下的克氏原螯虾虽然存活率更高,但为了降低打斗和被捕食的机会,它们外出觅食的时间较短,觅食只为了保存最低限度的能量消耗,故而个体质量增加较角落组和对照组低。但是在单独饲养的条件下,种间竞争和打斗并不存在,在此情况下隐蔽所对克氏原螯虾生长的影响还未可知。

本试验中,将不同生长阶段的克氏原螯虾饲养在有和无隐蔽所的环境下,采用相同的饲养方法,研究了单养条件下隐蔽所对不同生长阶段克氏原螯虾生长的影响,以期为隐蔽所或人工洞穴在生产上的应用提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

饲养容器:底面积为113 cm2、高为12 cm的圆形塑料盒。

隐蔽所:内径为1.9 cm的PVC管。

饲料:嘉吉牌螃蟹饲料(SC/T 1078—2004),规格:20 mg/粒。

试验动物:江苏省淡水水产研究所克氏原螯虾育苗基地的幼虾[体长(2.72±0.18) cm,体质量(527±133) mg]及亚成体虾[体长(5.04±0.75) cm,体质量(6100±1370) mg]。

1.2 试验方法

选取规格一致的健康幼虾90尾,分为空白对照组和隐蔽所组,每组45个重复。隐蔽所组每盒放置1尾螯虾和一个隐蔽所,空白对照组每盒只放置1尾螯虾。

选取规格一致的健康亚成体虾44尾,分为空白对照组和隐蔽所组,每组22个重复,设置同幼虾。

幼虾组:日投喂40 mg饲料,换水1次/2 d,以1个月为1个周期,每次换水时统计每组虾的死亡率、蜕壳量,每个试验周期结束时测量其体长和体质量,计算体长和体质量的相对增长率。试验共持续2个月。

亚成体虾组:每日根据螯虾前日的摄食情况投喂足量的饲料。试验第1~10 d和第50~60 d,统计日摄食量,得到试验前期和后期螯虾的数据。由于日摄食量是前日投喂量减去残饵量,残饵和粪便的分离难度较大,故试验中间的11~49 d未对螯虾的摄食量进行统计。死亡及逃逸螯虾的摄食数据作废。每次换水时统计每组的死亡率、蜕壳量,并在试验结束时称量存活下来的每尾螯虾的质量。试验共持续2个月。

体长为眼柄基部至尾节末端的长度;称量质量前先用拧干的湿毛巾将克氏原螯虾身体覆盖30 s,再称量。

1.3 数据分析

试验结果用SPSS软件进行统计检验,采用t检验统计体长和体质量增长量、摄食量之间的差异,采用百分比检验比较各组存活率、蜕壳量间统计性差异(u>1.96时P<0.05,u>2.58时P<0.01),取P<0.05作为显著性标准。增长指标除体长绝对增长量和体质量绝对增长量,还采用了体长相对增长率和体质量相对增长率,公式如下:

体长绝对增长量/cm=L2-L1

体质量绝对增长量/mg=m2-m1

式中,L1、L2分别为在时间t1、t2时的体长(cm),m1、m2分别为在时间t1、t2时的体质量(mg)。

2 结 果

2.1 隐蔽所对克氏原螯虾幼虾的影响

2.1.1 存活率

幼虾空白组和隐蔽所组的存活率见图1。经百分比检验,试验前期两组存活率无显著差异(u=1.389<1.96,即P>0.05);试验后期两组克氏原螯虾存活率也无显著差异(u=1.690<1.96,即P>0.05)。说明隐蔽所对克氏原螯虾幼虾存活率无显著影响。

图1 隐蔽所对克氏原螯虾幼虾存活率的影响

2.1.2 前期体长、体质量增长量和蜕壳量

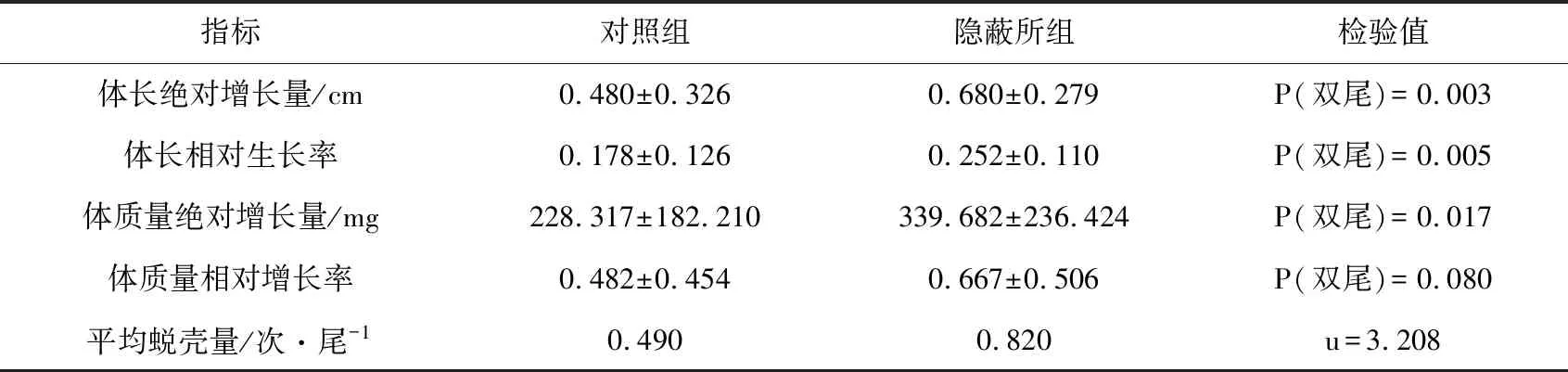

幼虾空白组和隐蔽所组饲养1个月后体长和体质量绝对增长、相对增长及蜕壳量统计数值及检验结果见表1。由表1可知,经过1个月的饲养,隐蔽所组克氏原螯虾幼虾体长绝对增长量及相对生长率极显著高于对照组(P<0.01);体质量绝对增长量及平均蜕壳量显著高于对照组(P<0.05),两者体质量相对增长率无显著差异(P>0.05)。说明前期隐蔽所对克氏原螯虾幼虾的体长生长有显著促进作用,对体质量有一定的促进作用。

2.1.3 后期体长、体质量增长量和蜕壳量

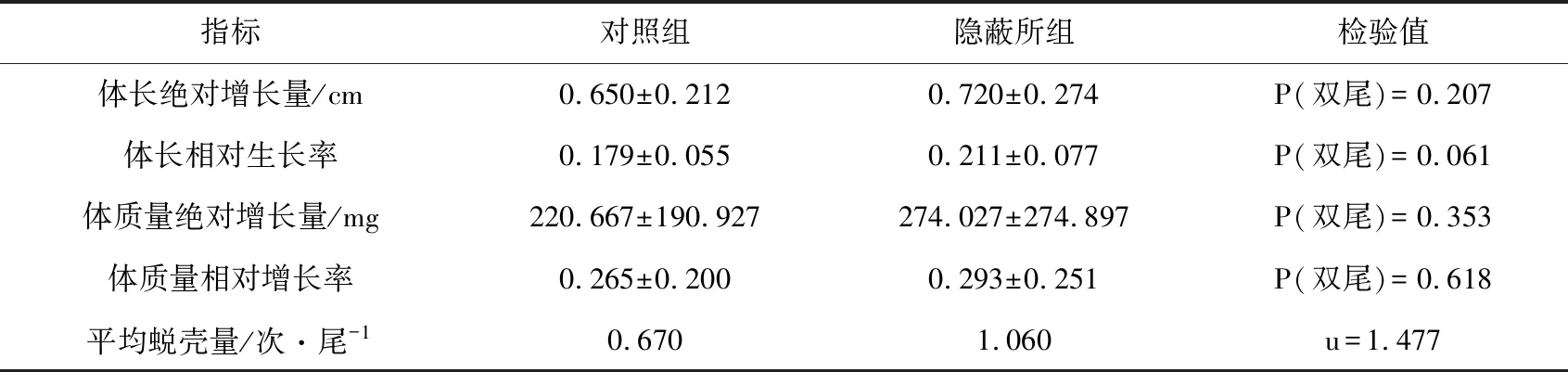

幼虾对照组和隐蔽组饲养第2个月体长、体质量增长参数及蜕壳量见表2。饲养第2个月,两组螯虾的体长绝对增长量及相对生长率、体质量绝对增长量及相对增长率和平均蜕壳量差异均不显著(P>0.05)。说明试验后期隐蔽所对克氏原螯虾幼虾的生长无显著影响。

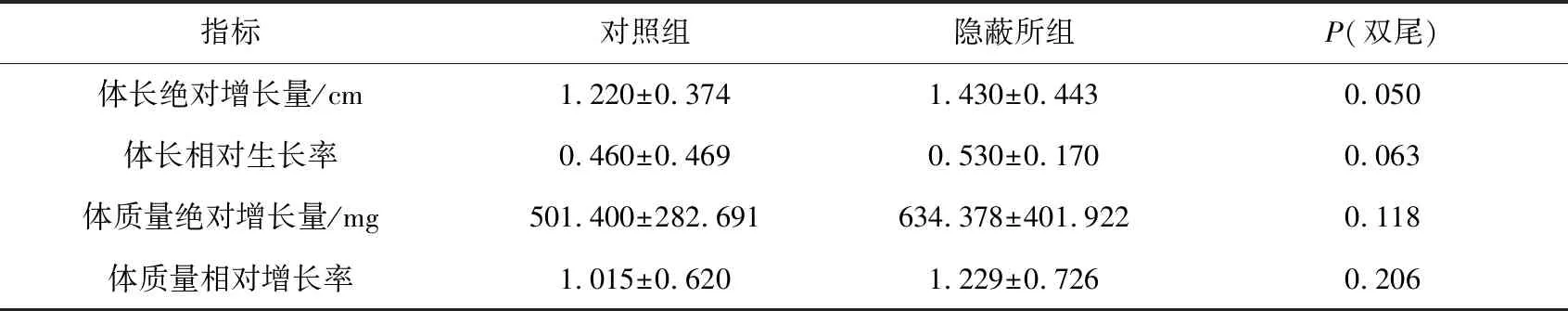

2.1.4 总体体长和体质量增长量

饲养期间,对照组及隐蔽所组克氏原螯虾幼虾总体体长和体质量增长情况见表3。体长和体质量增长量整体差异均不显著。总的来说,隐蔽所的存在对克氏原螯虾幼虾的生长情况无显著影响(P>0.05)。

表1 试验前期克氏原螯虾幼虾体长、体质量蜕壳量变化

表2 试验后期克氏原螯虾幼虾体长、体质量蜕壳量变化

表3 幼虾总体体长、体质量绝对增长量均数差及相对增长率检验

2.2 隐蔽所对克氏原螯虾亚成体虾的影响

2.2.1 亚成体虾摄食量

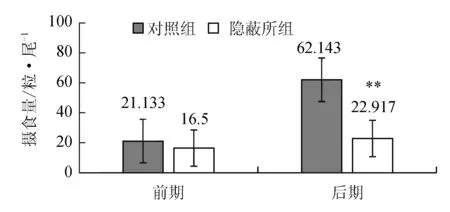

两个时期的摄食量情况对比结果见图2。试验前期(1~10 d),虽然对照组螯虾的摄食量略大于隐蔽所组,但是两者之间无显著差异,说明前期隐蔽所对亚成体虾的摄食无显著影响。试验后期(50~60 d),对照组螯虾平均每尾虾的摄食总量大于隐蔽所组的虾的摄食总量,且差异极显著(P<0.01)。说明后期隐蔽所对亚成体虾的摄食量有显著的抑制作用。

图2 隐蔽所对克氏原螯虾亚成体虾摄食量的影响*>*表示与对照组相比差异极显著(P<0.01).

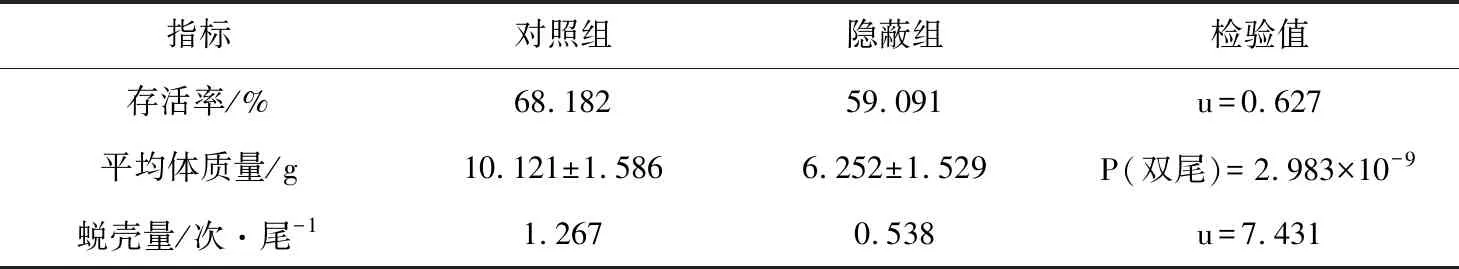

2.2.2 亚成体虾后期蜕壳量、存活率及体质量

试验后期,各组每尾螯虾蜕壳量、存活率和平均体质量数据见表4。后期隐蔽所组和对照组螯虾的存活率之间无显著差异,说明隐蔽所不影响亚成体虾的存活率。

隐蔽所组与对照组螯虾的平均体质量差异极显著(P<0.01),隐蔽所组极显著小于对照组。隐蔽所组和对照组螯虾的蜕壳量之间差异极显著(P<0.01),隐蔽所组的蜕壳量显著小于对照组,说明隐蔽所对亚成体虾的生长具有抑制作用。

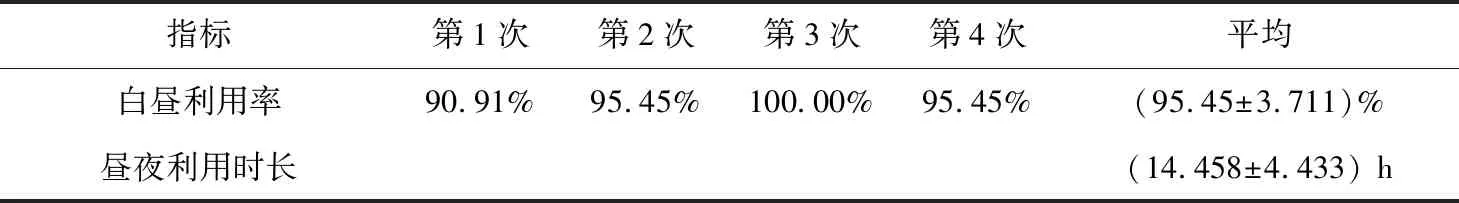

2.3 隐蔽所白昼利用率及昼夜利用时长

每次统计残饵和换水时,统计螯虾进入隐蔽所的情况,连续记录4次,共8 d,隐蔽所利用率见表5。考察白昼时段螯虾入住隐蔽所的行为,发现每次观察时隐蔽所组的螯虾几乎全部进入隐蔽所,利用率的统计结果显示,95%<利用率<100%,接近100%;虽然在某一时刻隐蔽所不一定全部被利用,但最终每尾螯虾都会躲进隐蔽所。利用红外夜视摄像机24 h拍摄24尾螯虾利用隐蔽所的情况,结果显示,每尾螯虾平均约有60%的时间栖息于隐蔽所内。

表4 试验后期克氏原螯虾亚成体虾蜕壳量、存活率及体质量变化

表5 隐蔽所白昼利用率及昼夜利用时长

3 讨 论

3.1 隐蔽所与螯虾的存活率

试验中隐蔽所组螯虾的存活率与对照组无显著差异,该结果与陈婷等[11]研究的洞穴组克氏原螯虾存活率显著大于无洞穴组的结果不同,唐建清等[5]的试验也表明,有人工洞穴时螯虾的存活率远高于没有人工洞穴时的存活率。这可能是由于本试验螯虾单独饲养,不存在螯虾间的打斗致死。

3.2 隐蔽所与螯虾的生长量

在克氏原螯虾幼虾的试验中,试验前期,隐蔽所的出现大大提高了螯虾的生长速度,饲养1个月后,其体长增长量、体长相对增长率、体质量增长量以及蜕壳量均显著大于对照组,说明隐蔽所的出现对螯虾的生长有促进作用,这与Huang等[12]以阴影作为隐蔽所的研究结果相似,即合适的阴影面积和分区程度有利于螯虾生长。Karplus等[13]研究了不同隐蔽所对红螯螯虾(Cheraxquadricarinatus)生长率的影响,发现以PVC管和塑料鸡蛋托作为隐蔽所的红螯螯虾生长率显著高于对照组。Latournerié-Cervera等[14]关于蒙特苏侏儒螯虾(Cambarellusmontezumae)幼虾的研究也显示出相似的结果,即中等密度且有隐蔽所的环境最有利于螯虾的生长。

本试验后期,隐蔽所组与对照组螯虾体长和体质量绝对增长量及相对增长率差异均不显著,前者的体质量相对增长率降至约原来的50%,导致最终两组的生长量无显著差异。这与Verhoef等[15]的试验结果相似,在螯虾密度为18尾/2.5 L时,各隐蔽所组之间及隐蔽所组和对照组之间生长量和存活率之间均无显著差异。孤立化社会条件下,隐蔽所在前期可以促进螯虾的生长,但是后期生长量增加不显著,推测可能是由于给予螯虾的隐蔽所的直径略小于螯虾,且不具有延展性,不能给螯虾提供足够继续生长的空间。同时,消极的保守型懒虾生存策略也不利于螯虾的生长。克氏原螯虾对隐蔽所的依赖性很强,在有隐蔽所时大部分时间藏匿于其内,尽管隐蔽所的大小对它们来说有些局促,但是它们也不会选择待在更为开阔的水域,而是牺牲外出觅食的时间,只保持最低限度的摄食,因此生长受限[11]。

亚成体螯虾的饲养结果进一步表明,隐蔽所明显抑制了螯虾的生长,其摄食量和平均体质量均显著小于对照组,平均蜕壳量亦显著低于对照组。其原因可能与幼虾试验后期相同,试验中隐蔽所的直径刚好可以让亚成体虾通过,使栖息于隐蔽所中的螯虾缺少了可以生长的空间,且保守型生存策略不利于螯虾生长,因此不论蜕壳率、摄食量或是体质量均较小。Thomas等[16]研究了不同隐蔽物对奥斯塔欧洲螯虾(Astacusastacus)生长的影响,发现以PVC管作为隐蔽物时螯虾的生长率略低于以过滤毛刷和粗网作为隐蔽物时的生长率,可见PVC管在一定程度上不利于螯虾生长。

3.3 克氏原螯虾对隐蔽所的利用率和利用时间

本试验中,无论是幼虾或亚成体螯虾,对隐蔽所的利用率均接近100%,几乎每一只螯虾都进入了隐蔽所,表明克氏原螯虾是洞穴型动物,善于掘洞。在野外的条件下,躲避于洞穴中有利于螯虾躲避天敌的捕食以及减小同伴间打斗的几率。Capelli等[17]的试验表明,隐蔽所减少了螯虾的攻击性行为。而本试验为单独饲养,即使没有现实性的安全威胁问题,克氏原螯虾外出觅食的时间也较少,大部分时间蜗居在隐蔽所内,这说明了克氏原螯虾的穴居行为既有环境因素的原因,也是一种本能的行为。Alberstadt等[18]的试验证实,成年叉肢螯虾(Orconectesrusticu)在透明有固定形状的隐蔽所和开阔水域中更趋向于躲进透明隐蔽所,这说明螯虾是具有趋触性的,它们放弃游荡、藏匿于隐蔽所中并不一定要通过危险的引导。Antonelli等[19]的研究则表示,影响克氏原螯虾对隐蔽所选择的主导因素是黑暗,而不是趋触性。水体二氧化碳含量也影响着克氏原螯虾躲避于隐蔽所的时间,研究显示,适应于高含量二氧化碳环境的克氏原螯虾整体活动减少,隐藏于隐蔽所的时间增多[20]。

3.4 实践应用及建议

在生产应用上,洞穴类的隐蔽所虽然有利于提高克氏原螯虾的存活率,甚至促进幼虾早期的生长,但随着螯虾体格的增长,隐蔽所的存在又会限制螯虾的继续生长。在此环境下生长的螯虾,虽然存活率高,但相比之下体型逊于没有隐蔽所的螯虾。因此,建议在螯虾亚成体—成体期的养殖过程中将塘岸和塘底用网罩住,防止螯虾打洞,以期获得更大规格的克氏原螯虾,考虑到非洞穴条件下存活率问题,为确保产量,投放的虾苗也需要足够量。