核心素养引领下的初中化学教学

2019-07-19魏明贵

魏明贵

摘要:结合2018年安徽省初中化学优质课观摩,选取其中几个案例从“宏观到微观”“证据到推理”“态度到责任”“模型到本质”四个方面阐述如何构建以学科素养的建立为起点,课堂的落地为目的,促进学生终身发展为主旨的化学课堂。

关键词:优质课;核心素养;案例

文章编号:1008-0546(2019)06-0017-03 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2019.06.005

2018年安徽省初中化学优质课刚刚落下帷幕,笔者有幸全程观摩了此次盛宴。本次活动的主题是核心素养引领下的初中化学教学。本次活动一共展示了17节说播课,18节科学探究案例说课和16节科学探究案例微课。选手们采用多样化的教学方式展现课堂教学的有效性;通过实验的创新,数字化实验的使用,传统实验的“深挖”,展示了高品质的科学探究过程;两天的活动,无论是课例的展示,还是科学探究案例的展示,都充分体现了新课程理念,突出了化学学科核心素养在课堂中的落实。本文谈谈自己观摩后的几点浅薄的感受,与大家共勉。

一、从“宏观到微观”的学习方法,让学科知识理解科学化

“宏观辨识与微观探析”是化学学科核心素养之一,它体现了化学不同于其他自然科学特有的观察视角和思维方式,能从宏观和微观相结合的视角分析与解决实际问题。从“宏观到微观”学习目标的达成,需要在教学中以知识为载体,以元素观、微粒观、分类观等等化学基本观念的建构为线索,交织前行,螺旋式上升发展,最终达到对知识理解的科学化。

案例1“认识分子”——由宏入微,感知微观粒子的性质

情境引入(图1):播放蝴蝶放大无数倍的视频,在惊叹于微观世界的奇妙的同时,让学生从视觉上由宏观进入微观,充分激发他们的学习兴趣。

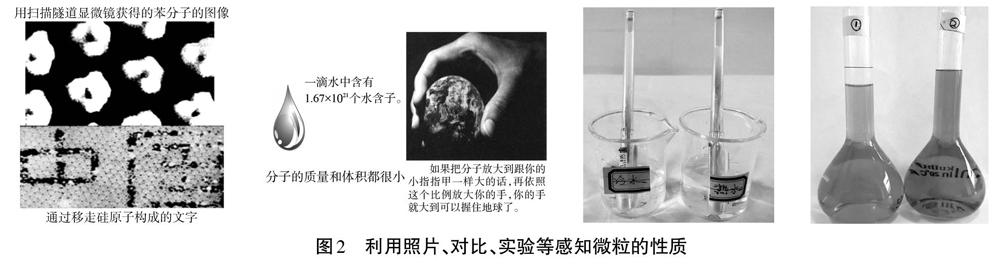

探究新知(图2):利用照片,化抽象为形象,化微观为直观,让学生感受到微粒的真实存在;利用对比,化抽象为直观,让学生感知微粒的小;利用改进实验,让学生敢于创新,感知微粒的运动;利用对照实验,让学生在趣味实验中延续课堂的氛围,获取微粒间隙的性质。

应用提升(图3):通过画出微观粒子模型图,既能运用所学分子知识加以解释,在画微粒模型图的过程中又能认知分子之间有间隔以及不同状态时分子问问隔大小不同的性质。

授课教师通过图片展示、视频动画等手段充分激发了学生学习兴趣。通过实验探究,直观感受到宏观物质发生的变化,获取微观粒子具有的性质,从不同层次认识物质的多样性,并对物质进行分类,形成“结构决定性质”的观念。

二、从“证据到推理”的学习方法,让学生获取真实的信息

哈佛大学教授说过:“教育的目的不是学会一堆知识,而是学会一种思维。”传统的实验注重学生实验操作技能的训练,注重实验的绿色化,注重通过定性研究得出结论,是化学教学中不可或缺的重要教学手段,但这样的研究问题的方式,很多只是对结果的一种验证,淡化了对实验内容的探究,更谈不上对学生思维的训练和培养。手持技术应用到探究中,不仅有机结合了传统的实验方法,也能更加有效、精准、合理地得出真正科学结论,逐步提升学生的化学学科核心素养。

案例2“初探蓝瓶子实验”——由传统到数字,提升分析推测的能力

环节1:教师通过演示一杯无色的“水”,振荡,变成蓝色的“水”,实验激趣。根据学习任务单,设计实验方案证明溶液颜色的变化与空气中哪种气体有关(见图4)。

环节2:设计实验并验证。从定性的角度得出氧气是引起溶液颜色变化的原因(见图5)。

环节3:利用数字化实验,得出氧气使溶液颜色变化的原理,数字图像结合宏观现象推测可能的反应;最终根据曲线表征分析颜色的变化并不能无止境地持续下去(见图6)。

本节课是一个典型的科学探究案例,授课教师从实验激趣,引发学生自发性提出问题,设计实验进行验证,得出溶液变色的原因。再由数字化实验,通过曲线表征,得出从无色到蓝色,由蓝色到无色,氧气和溶解氧量的变化,并进一步分析推测加以证实最终得出科学的结论。

三、从“态度到责任”的学习方法,让学生追求更高的价值

化学教育到底要“培养什么样的人”?培养他们的探索精神、创新精神、质疑精神,但真正培养一名具有适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力的学生,还需要认识科学是基于证据的解释,随着证据的不断更新迭代,科学随之动态发展,树立正确的科学本质观,形成应有的科学态度。

案例3“碳酸钙与稀盐酸反应再探究”——由质疑到探究,在探索中做出正确判断

发现并提出问题:在文献和学生的试题中发现问题:反应到肉眼看不见现象真的就停止了吗?并对给予的实验数据提出质疑(见图7)。

传统到数字实验探究:学生传统实验发现没有气泡但溶液仍然显酸性,结合数字化实验多次测定,发现溶液酸性在不断地改变,进一步对质疑提供了证据(见图8)。

拓展延伸会生活:实验中反应的限度,结合生活实例进行解释;实验中发现pH大于5.6这一异常情况,利用反应原理进行合理解释并最终回归自然景观出现的原因。

授课教师敢于面对文献,大胆提出质疑,并和学生一起通过定性和定量相结合研究,不仅让学生对定性研究中“反应停止”有了新的认识,更是通过有效的研究,培养了他们严谨的学习态度。本节课设计品位高,真正将立德树人落到了实处。

四、从“模型到本质”的学习方法,揭示现象中的本质规律

建模思想就是将复杂的化学问题抽象出具体的“模型”的一种思维方式,将一些抽象化的问题具体化、形象化。这种学习的方法更有利于透过现象看到反应的本质,有利于学科核心素养的渗透。在本次评选中,很多课例中使用了模型建构的方法。

案例4“对生活中除湿剂和实验室干燥剂的探究”——结合曲线表征进行模型建构

教师利用对照实验,得出除湿剂可以除湿的结论,而且结合曲线,和学生一起分析、推测水分子的运动情况,最后让学生用模型的方式画出水蒸发时水分子的运动情况(见图9)。

结合曲线,由证据推理,凸显出水分子不仅在运动,而且根据湿度变化情况,发现水分子在密闭实验器中运动特点,建构出水分子运动的模型,让学生真正理解了水分子的相关性质。

案例5“神奇的肥皂”——利用模型,让学生轻松理解本质

学生熟悉肥皂在生活中的作用,但不清楚肥皂真正去污的原理。教师并没有用超过初中阶段的知识进行灌输,而是播放动画让学生知道肥皂去污的原理,最后用卡通式的模型进一步凸显去污的本质(见图10),学生在愉悦中接受新知。

根据初中生的心理特点,利用学生喜爱的卡通模形建立难以理解的原理的模型,课堂的气氛好,学生热情高,也理解到了乳化作用的本质特点,对学生今后學习、生活都会有很大的帮助。

精彩的案例很多,只是选取自己印象深刻的几节和大家分享。无论哪节课,都是以学科素养的建立为起点,到课堂的落地为目的,促进学生终身发展为主旨。