论行政诉讼原告资格的审慎审查义务

2019-07-15白云锋

摘 要:现有关于行政诉讼原告资格的探讨多集中于实体标准,而忽略了程序维度的标准。行政协议第三人诉讼实践表明,实体标准无法保证法官裁判时的审慎性。常见的行政协议第三人类型有集体成员型、承租人型、继承人型、债权人型、抵押权人型等,实践中人民法院对各类型第三人原告资格的审查并不充分。利害关系条款为起诉人原告资格的获得保留着最后可能,对利害关系的否定性裁断必须是审慎考量所有利害关系可能性之后的判断。于原告诉请范围内,人民法院对原告资格的审查态度应由消极证否到积极证成转变,审查路径应由分别对行政相对人身份、特殊规定、利害关系审查的分散扁平化路径向从行政相对人身份到特殊规定再到利害关系审查的纵向递进式路径转变。

关键词:行政协议第三人;利害关系;原告资格;程序正义;司法审查

中图分类号:DF74 文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1008-4355.2019.03.04 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

一、问题的提出 2014年修订的《行政诉讼法》将行政诉讼原告资格的“法律上利害关系标准”调整为“利害关系标准”,意在将原告资格标准放宽[1]。但“利害关系标准”的实践状况却不容乐观。以行政协议第三人诉讼为例,根据《行政诉讼法》第25条“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织,有权提起诉讼”的规定,并结合修法后行政行为概念包含行政协议的立法意旨[1],与行政协议有利害关系的行政协议第三人也理应具备原告资格。但在“孙德旭诉烟台市国土资源局牟平分局土地补偿协议案”案例名称由“原告+诉+被告+案由+案”組成,原告或被告有多个的,只列其一,其他以“等”代之。文中二次或以后出现某案件名时,简称“原告+案”。案由遵照裁判文书原文表达,不依案由规定统一。文中对人民法院裁判相关程序性概念在不改变原意的基础上做了技术处理。等案件中,法院却常以“有权对行政协议提起诉讼的,仅限于签订协议的一方当事人”烟台市牟平区人民法院(2016)鲁0612行初字第56号行政裁定书。同类理由裁判案件如“张秀敏诉保定市国土资源局资源土地行政管理案”(参见:河北省保定市中级人民法院(2016)冀06行终字第185号行政裁定书);王强诉芜湖市鸠江区人民政府官陡街道办事处拆迁行政协议案(参见:安徽省芜湖市鸠江区人民法院(2016)皖0207行初字第26号行政裁定书)等。等理由驳回协议第三人的起诉。统计发现,在246件行政协议第三人提起的诉讼中,以不具备原告资格不予立案、不予受理、驳回起诉(上诉)的便达179件,“原告资格否定率”达73%[2]。以上现象引出论者所关注的问题,修订后的“利害关系标准”是否以及如何约束实践中对原告资格的判断,特别是对于第三人诉讼而言,第三人的身份本身是否会对认定利害关系造成潜在负面影响,是否会降低法官判断利害关系时的审慎性、充分性。如果是,我们应该如何保证法官判断利害关系时的审慎与充分。

现有关于行政诉讼原告资格认定标准的研究多从实体层面展开实体标准的探讨又沿着两个方向展开,“第一个方向是从实定法所使用的概念出发,探讨判断原告资格的一般性标准”,“另一个方向则是探讨个别类型案件当中的原告资格问题。”(参见:陈鹏.行政诉讼原告资格的多层次构造[J],中外法学,2017(5):1215.),梳理行政诉讼原告资格的制度与学术嬗变史,从《行政诉讼法》颁行以来,行政诉讼原告资格大体经历了行政相对人阶段、法律上利害关系人阶段与利害关系人阶段[3]。最高人民法院的大法官以及学者们力图对合法权益、利害关系进行解释学层面的阐释参见:江必新.中华人民共和国行政诉讼法理解适用与实务指南[M].北京:中国法制出版社,2015:122-124;何海波.行政诉讼法[M].北京;法律出版社,2016:192-194;黄学贤.行政诉讼原告资格若干问题探讨[J].法学,2006(08):10;季晨溦.论行政诉讼中城市规划利害关系人的判定[J].法学论坛,2017,32(01):73-74.,以缓和实践中法院对待行政诉讼原告资格的严格态度。但前述实践观察的结果却表明法院的实践标准并未取得明显进展:在制度与解释学的视阈中,原告资格标准已由相对人阶段进入到利害关系人阶段,但仍有包括“孙德旭案”在内的诸多裁判径行采取行政相对人标准来认定原告资格,且较高的原告资格否定率也预示着利害关系实体标准的确立并不对法院审查程序的充分性起到直接约束作用。

西南政法大学学报 2019年第3期白云锋:论行政诉讼原告资格的审慎审查义务——基于行政协议第三人诉讼的省思“学者们乐此不疲地投入到建构理想的原告资格认定标准的研究浪潮之中,企图寻找一个普遍适用于各种行为、事件和因果关系的法律概念,当遇到新案件显得力不从心时又赋予概念新的解释,这种无限回溯的艰苦历程面对复杂崭新的案件时又必然遇到新的困境。”[4]笔者以为,无论制度或学理,以往关于行政诉讼原告资格的规范或研究的不足在于集中关注原告资格的实体标准,而忽略了程序标准。实体标准面临的关键问题在于,利害关系能否解释清楚?如果可以厘清,法官会否遵守?如果不能厘清,如何防止法官在个案中肆意扩张、限缩解释甚或规避适用?即无论何者,实体标准都无法完全解决法官裁判时的审慎性问题。必须先从程序上保障利害关系人能被输送到利害关系判断标准之下,实体上利害关系标准的建构才有意义。

是以,本文将以《行政诉讼法》中行政协议诉讼实践为例,基于对行政协议第三人原告实践类型的观察与归纳,转换对于行政诉讼原告资格的实体标准研究视角,基于程序审查义务的视角展开原告资格裁判的审慎性、充分性分析,并在此基础上对行政诉讼原告资格的审慎审查义务进行阐述。

二、行政协议第三人的实践类型 本文据以考察的“行政协议第三人”是指认为自己权益受到侵害故而提起行政诉讼的“行政协议当事人”以外的其他主体,包括公民、法人与其他组织。”该第三人是指行政法律关系中的第三人,有别于诉讼程序意义上的第三人周佑勇.行政法原论[M].3版.北京:北京大学出版社,2018:32-34.诉讼程序上的第三人未以原告身份提起诉讼,但可能是行政相对人。。另,公益诉讼不在本文观察之列。

(一)行政协议第三人类型统计

为对新《行政诉讼法》实施以来行政协议第三人原告资格认定情况进行较为全面地考察,笔者分别以“全文:行政协议*理由:原告*理由:资格”、“全文:行政合同*理由:原告*理由:资格”為检索表达式在中国裁判文书网进行检索,共得到2014年所修订《行政诉讼法》实施后裁判文书643份。经逐一筛查比对与补充引申,排除非主题相关裁判及重复结果,总共得出新行政诉讼法后主题相关裁判246份。检索表达式符号“*”表示逻辑“与”数据来源于中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/[2017-08-23]。另参见:白云锋.论行政协议三人原告资格[J],行政法学研究,2019(1):121.。通过对246份裁判的分析与归纳,我们发现在新行政诉讼法的实践中,存在以下一些行政协议第三人类型。

(二)行政协议第三人类型解释

1.集体成员型

所谓集体成员是指居民委员会居民或村民委员会村民。实践中,本类案件多表现为土地房屋征收机关与作为集体组织代表的居委会、村委会签订土地房屋征收(用)协议,但该行为并未告知土地承包人、土地上房屋所有人或未经承包人、所有人同意,后者由此作为原告起诉行政机关与集体组织之间行政协议的行为。

以“张关六等诉义乌市义亭镇人民政府等土地行政协议案”为例。原告系张家村村民,2013年被告镇政府与村委会签订《土地征、租用补偿协议》,约定征用张家村土地并给予补偿。后原告对该行政行为不服,遂以“集体土地利害关系人、实际使用权人”身份向人民法院提起诉讼原告起诉依据为《最高人民法院关于审理涉及农村集体土地行政案件若干问题的规定》第1条、第4条之规定。。一审人民法院以“原告并非协议一方当事人,不具有提起诉讼主体资格” 为由驳回起诉。后原告上诉,二审认定一审裁判理由错误,但以其他理由维持一审裁定结果参见:浙江省高级人民法院(2015)浙行终字第827号行政裁定书。二审指正一审裁判理由错误,但以原告对“镇政府与村委会签订涉案《土地征、租用补偿协议》不服提起诉讼,请求确认该协议无效”不属《行政诉讼法》第12条规定之“不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除”法定情形为由维持一审裁定结果。。类似案件如“孙德旭案” 参见:烟台市牟平区人民法院(2016)鲁0612行初字第56号行政裁定书。“王云杰诉西安市国土资源局行政行为违法案” 参见:陕西省西安市长安区人民法院(2015)长安行初字第00525号行政裁定书。等。

2.承租人型

本类案件中的承租人一般为房屋承租人。具体情形为承租人所租赁房屋被征收,但征收机关却仅与房屋所有人签订征收补偿协议,承租人由此诉行政机关与所有人之间的协议行为。其原告资格之所以成为一个实践问题,主要是因为我国房屋征收补偿领域立法在演进过程中出现的对于承租人拆迁利益保护的模糊化趋势。

如在“惠民彩印厂诉哈尔滨市道外区人民政府房屋征收办公室征收补偿协议案”中,人民法院以原告“系被征收房屋的租赁人,不属于被征收人和补偿对象”,不具有原告主体资格为由驳回原告起诉参见:黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院(2016)黑0104行初字第20号行政裁定书。。而在“王强诉芜湖市鸠江区人民政府官陡街道办事处拆迁行政协议案”中,人民法院却认为原告“作为被拆迁厂房的承租人,应当享有相应的拆迁权益”,因此原告“具备提起履行合同之诉的主体资格” 参见:安徽省芜湖市中级人民法院(2017)皖02行终字第31号行政裁定书。。对于承租人是否享有征收补偿权益的问题,两份裁判呈现出截然相反的观点。其原因在于前一份裁判适用的是《国有土地上房屋征收与补偿条例》,后一份裁判适用的是《城市房屋拆迁管理条例》。类似案件如“张雪明诉桐乡市崇福镇人民政府行政征收纠纷案” 参见:浙江省桐乡市人民法院(2015)嘉桐行初字第17号行政裁定书。“许海诉北京市门头沟区人民政府房屋征收办公室行政协议案” 参见:北京市第一中级人民法院(2016)京01行终字第937号行政裁定书。等。

3.继承人型

这一类诉讼中,原告多认为对协议标的物拥有继承权益,而行政机关却与其他继承人签订了行政协议,继承人由此诉行政机关与其他继承人之间协议的行为。典型如“姚凤鸣诉淮安市清江浦区住房和城乡建设局房屋征收行政协议案” 参见:江苏省淮安市中级人民法院(2017)苏08行终字第31号行政裁定书。“邵玉平诉淳安县千岛湖镇人民政府房屋行政协议案” 参见:浙江省杭州市中级人民法院(2016)浙01行终字第23号行政裁定书。等。

在“姚凤鸣案”中,原告认为被拆迁房屋系原告父母之祖产,其拥有合法继承权,但被告却仅与诉讼第三人签订补偿协议。原告遂以被告“没有进一步核实、审查,认定事实不清(房屋权属关系)”为由诉请补偿安置协议无效。一审人民法院认为案件中的继承权问题属民事纠纷,应适用民事规范一并审理,遂于审理后以被告“认定事实不清,依据不足”为由确认补偿协议无效。诉讼第三人不服上诉,二审人民法院则以原告所诉纠纷属民事纠纷,与被诉协议“不存在行政法意义上的利害关系”“不具备原告主体资格”为由撤销一审裁判并驳回原告起诉。一、二审人民法院截然相反的裁判反映出该类案件的关键问题:在行政纠纷是因民事继承纠纷引起的情况下,原告可否拥有行政纠纷中的原告资格。

4.债权人型

本类诉讼的特征在于原告与行政协议相对人之间有债权债务关系,而行政机关与协议相对人(债务人)之间的行政协议行为有碍原告债权的实现,债权人由此诉行政机关与债务人之间协议的行为。典型如“赵彦良案” 参见:新疆维吾尔自治区高级人民法院(2016)新行终字第181号行政裁定书。“新世界投资建设公司诉青岛市国土资源和房屋管理局等土地出让合同案” 参见:山东省青岛市中级人民法院(2016)鲁02行终字第240号行政判决书。等。

在“赵彦良案”中,第三人通过与被告签订国有土地使用权出让、出租协议的方式取得案涉国有土地使用权,其后诉讼第三人与原告签订土地承包协议,将取得的土地使用权部分转租给原告使用。后被告解除与诉讼第三人之间的协议,原告认为该解除行为侵犯自身利益,遂诉至法院请求确认解除行为违法。一审人民法院以“赵彦良并非合同相对方”,“不具有行政诉讼中利害关系人的资格”为由驳回起诉。二审人民法院以被告解除协议的行为对“赵彦良必然产生影响”,原告是“合同解除后果的利害关系人,是本案适格原告,其具有合法的诉讼权利”为由撤销一审裁判并指定一审人民法院重新审理。总体而言,本类案件原告资格的认定率较高,在共计22份裁判中,有10份都承认非协议当事人的原告资格。

5.抵押权人型

本类诉讼原告与协议相对人之间也存在基础的债权债务关系,但此时原告的债权上设定了抵押权。如行政机关实施征收行为所征收之土地、房屋上存在抵押,行政机关未告知抵押权人而直接与土地使用权人或房屋所有人签订征收补偿协议,致使抵押权人的抵押权益受到侵害。抵押权人由此诉行政机关与抵押人之间协议的行为。

以“中国建设银行沈阳皇姑支行诉沈阳市和平区土地房屋征收管理办公室等履行补偿职责违法并赔偿案”为例,原告2010年与李某签订借款合同并以房屋设定抵押,被告2011年与李某签订《征收与补偿协议》将抵押房屋征收并将征收补偿款60余万元直接发放给李某。后因李某无法如期偿还借款,原告诉至人民法院解除借款合同,法院判决李某应返还原告借款及利息11余万,且原告对抵押房屋享有优先受偿权。后因抵押房屋已被拆除且李某无其他可供执行财产,人民法院裁定终结执行程序。原告遂起诉被告的协议行为。原告诉称被告“在未到房产局核档,未核实李殿起(即李案)的房屋已设定抵押权的情况下,将房屋拆迁,并将补偿款发放给李殿起的行为,违反了《辽宁省城市房屋拆迁管理办法》规定具体为《辽宁省城市房屋拆迁管理办法》第27条的规定“拆迁设有抵押权的房屋,抵押权人和抵押人重新设定抵押权或者达成债务清偿协议的,拆迁人应当按照达成的协议对被拆迁人给予货币补偿或者实行产权调换,抵押人和抵押权人不能重新设定抵押权或者不能达成债务清偿协议的,拆迁人应当对被拆迁人实行货币补偿,并将补偿款向公证机关办理提存。”被告与李某签订征收补偿协议的行为发生于2011年7月,该办法于2011年12月被废止。,该具体行政行为损害了原告的合法权益”。一审人民法院以“原告不是征收与补偿协议的合同主体,且与该行政协议无法律上的利害关系,不具有诉讼主体资格”为由驳回原告起诉。二审人民法院以相似理由維持原审裁定 参见:沈阳市中级人民法院(2016)辽01行终字第347号行政裁定书。。类似案件如“陈某诉荥阳市京城街道办事处行政合同案 参见:河南省巩义市人民法院(2015)巩行初字第44号行政裁定书。”“顾金花诉博兴县人民政府行政协议案” 参见:山东省高级人民法院(2016)鲁行终字第863号行政裁定书。等。抵押权人非征收补偿协议的相对人,但被告的征收行为事实上直接指向其抵押物,其抵押权确因被告的补偿款发放与拆迁行为而无法实现,法院直接以“不是被征收人,且不是协议签订人,故不具有提起本案诉讼的主体资格”为由驳回起诉的适当性值得思考。

6.共有人型

本类诉讼中原告与协议相对人之间存在对协议标的物的共有关系,即部分共有人诉行政机关与其他共有人之间的协议行为,所诉行政协议在实践中一般也表现为征收补偿协议。其与继承人型诉讼不同的是,这里的共有人不是因继承纠纷而起诉。本类诉讼可进一步分为两类:(1)共有人之间对协议标的物存有纠纷;(2)共有人之间不存纠纷,甚至具有一致利益。

对于前者,人民法院多以“纠纷通过其他途径解决”等理由驳回原告起诉,典型如“余小芳诉绍兴市上虞区人民政府房屋征迁行政协议案” 参见:浙江省高级人民法院(2016)浙行终字第546号行政裁定书。。对于后者,大比例案件均表现为行政机关与家庭成员之一者签订征收补偿协议,后其他家庭成员以未经过其同意为由提起诉讼,协议相对人对原告诉请无意见。在“施晟等诉杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处其他行政行为纠纷案”中,人民法院以“被告选择以作为户主及家庭的主要成员的陈洁为签订拆迁协议的相对人符合房屋拆迁管理工作的实际。施晟、俞坚不是案涉补偿安置协议的当事人,不具有起诉确认案涉补偿安置协议无效的原告资格”为由驳回起诉 参见:杭州市滨江区人民法院(2016)浙0108行初字第3号行政裁定书。。同类型案件中,除了“不是协议当事人,不具有原告资格”这一裁判理由,部分裁判从代理权角度进行裁判说理。如在“邵国来诉淳安县千岛湖镇人民政府房屋征收补偿协议案”中同类型案件中,部分裁判从代理权角度进行裁判说理。如在邵国来诉淳安县千岛湖镇人民政府房屋征收补偿协议案中,法院即认为“被告有理由相信邵小平(协议当事人、共有人之一)具有代理权,且善意无过失,故涉案协议书的效力及于其他共有权人(原告)”。(参见:浙江省淳安县人民法院(2015)杭淳行初字第88号行政判决书。),人民法院即认为“被告有理由相信邵小平(协议当事人、共有人之一)具有代理权,且善意无过失,故涉案协议书的效力及于其他共有权人(原告)”。

7.被征让人型

该类诉讼多因原告拥有对行政协议出让之土地的使用权或土地上房屋的所有权,而原告的土地、房屋等权益在未经征收或未经合法征收的基础上被出让给了第三人,土地使用权人或房屋所有人等由此诉行政机关诉讼第三人之间的出让协议行为,故本类原告简称为“被征让人型原告”。典型如“梁洪彦诉本溪市国土资源局等行政协议案” 参见:辽宁省本溪市中级人民法院(2015)本立行终字第00047号行政裁定书。,“张秀敏诉保定市国土资源局资源土地行政管理案” 参见:河北省保定市中级人民法院(2016)冀06行终字第185号行政裁定书。等。

在“梁洪彦案”中,原告诉称“市国土局出让该宗土地时,该宗地所涉房屋征收拆迁尚未实施,且国有土地使用权亦未依法收回”,原告起诉前已得到“签订《出让合同》程序违法”的复议决定。经审查后,一审人民法院以“请求不属于行政审判权限范围”裁定不予立案,二审法院指正一审裁判理由,但以原告与所诉协议“无法律上的利害关系,实际影响上诉人梁洪彦权益的是安置补偿问题并非《出让合同》,因此上诉人梁洪彦无原告资格”为由维持一审裁定结果。同类型案件中常见的裁判理由有“原告不是行政协议当事人” 参见:河北省保定市中级人民法院(2016)冀06行终字第185号行政裁定书。“出让行为发生在征收行为之前” 参见:广西壮族自治区灵川县人民法院(2016)桂0323行初字第13号行政裁定书。等。

实践中,除以上典型类型之外,还存在(1)公司成员型原告:公司股东、法人代表、员工诉行政机关与公司之间的协议行为,如“张佰强等诉慈溪市人民政府、慈溪市掌起镇人民政府行政补偿案” 参见:浙江省宁波市中级人民法院(2015)浙甬行初字第32号行政裁定书。;(2)特许权人型原告:特许权人诉行政机关与其他特许权人之间的协议行为,如“湘西华润燃气有限公司诉泸溪县人民政府特许经营协议案” 参见:湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2015)州行初字第40号行政裁定书。;(3)磋商人型原告:磋商人诉行政机关的协议行为,如“高维义诉明光市人民政府拆迁行政协议案”参见:安徽省滁州市中级人民法院(2015)滁行初字第00004号行政裁定书。本类案件的特点在于事实上并不存在与行政机关缔结行政协议的第三人,原告即与行政机关进行协议磋商的人(简称“磋商人”),但原告最终因协议未成立、不存在而不具有协议当事人的身份。之所以将该类案件原告也列为行政协议第三人原告类型,乃在于实践中许多裁判不将该原告视为协议当事人从而依据《行政诉讼法》第25条判断原告资格。即在部分司法实践中其与以上几类原告拥有同等的身份——行政协议第三人。等行政协议第三人型原告类型。

三、行政协议第三人原告资格的裁判理由及其分析 为了进一步分析把握司法实践判断行政协议第三人原告资格的基本框架与态度,特别是检视法官关于各类型中原告资格的否定性判断是否意味着利害关系的绝然不存。笔者对法院的裁判理由进行了类型化梳理。经统计,人民法院根据不同情形判断行政协议第三人原告资格的理由大致可以归纳为以下几个方面(见表1):

(1)原告是否为协议当事人如“邵玉平诉淳安县千岛湖镇人民政府房屋行政协议案”(参见:浙江省杭州市中级人民法院(2016)浙01行终字第23号行政裁定书)。。此理由在每一类型原告诉讼中几乎都有出现,其这实际上遵循的是一种行政相对人原告资格标准。(2)相关法律、法规、司法解释等是否有关于原告资格的特殊规定,有则适用特殊规定判断原告资格如“王云杰诉西安市国土资源局行政行为违法案”(参见:陕西省西安市长安区人民法院(2015)长安行初字第00525號行政裁定书等)。。该类理由主要可见于集体成员型原告诉讼、承租人型原告诉讼之中。具体适用的特殊规定有《最高人民法院关于审理涉及农村集体土地行政案件若干问题的规定》(以下简称《集体土地规定》)第3条,《国有土地上房屋征收与补偿条例》(以下简称“征收与补偿条例”)等。(3)如果原告与协议当事人之一的协议相对人因特定关系而存在基础纠纷,纠纷可另案解决成为法院否定原告资格的理由如“任士贵诉天津市红桥区房地产管理局房屋征收补偿协议案”(一审部分)(参见:天津市第一中级人民法院(2017)津01行终字第5号行政裁定书)。。该类理由主要出现于继承人型原告诉讼、有纠纷的共有人型诉讼之中。(4)如果原告与行政机关的前行为存在关系,以前行为存在与否判断原告资格如“灵川县灵川镇禾家铺村委东家山二队诉被告灵川县国土资源局行政协议纠纷案”(参见:广西壮族自治区灵川县人民法院(2016)桂0323行初字第13号行政裁定书)。,该类理由主要出现于被征让人型原告诉讼之中,此时征收行为构成出让行为的前行为。(5)原告权益是否受到被诉行政行为的实际影响如“新世界投资建设公司诉青岛市国土资源和房屋管理局等土地出让合同案”(参见:山东省青岛市中级人民法院(2016)鲁02行终240号行政判决书)。,该类理由主要可见于承租人型原告诉讼、债权人型原告诉讼、抵押权人型原告诉讼之中。

实践中,人民法院认为,对于以上五个层面的否定回答都将构成其否定原告资格的理由。笔者以为,除第五个层面的审查理由之外,其余四个层面的否定性裁判理由——不是协议当事人、不满足特殊规定、与协议相对人存在纠纷、与行政协议的前行为存在纠纷——均难言审查审慎、说理充分。以下本文主要就这些典型的否定性裁判理由进行分析:

(一)理由(1):原告是否是行政协议当事人

该理由在各类型行政协议第三人类诉讼中几乎都有存在,但却难言无虞。《行政诉讼法》第25条第一款规定“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织,有权提起诉讼”,修法后行政行为概念囊括行政协议,所以行政协议的相对人以及其他与行政协议有利害关系的非行政协议的相对人也有权提起诉讼。即除了行政协议的相对人可以起诉外,“与行政行为可能存在利害关系的”行政协议第三人也应该有权提起诉讼。笔者在探讨行政协议第三人原告资格实体标准之时,基于固有权益与履行权益的二分,依据现有合同规范与理论资源,认定行政协议第三人针对履行权益的起诉需遵循行政相对人标准。但在本文目前所检索到的裁判中,本理由下的裁判均为基于“固有权益”的起诉。基于固有利益的起诉,应该进入到利害关系标准下进行判断。也即理论上虽存在着基于“履行利益”起诉而采用行政相对人原告资格标准的可能,但实践中本理由均针对基于“固有利益”的起诉而做出,因而无法获得前述理论支持。况且“行政立法者与行政法官根据行政法律关系自主建立与发展行政协议中的协议相对性限度也不无可能”[2]127。由此,即便基于“履行利益”的起诉,鉴于原告资格范围某种程度的政策性,未来行政协议第三人基于“履行利益”起诉时的原告资格标准是否应进行调整也值得进一步思考。

出于加强人民法院审查行政协议第三人原告资格时的审慎性从而保障行政协议第三人诉权的考虑,本文以为,人民法院对于行政协议第三人原告资格的否定性结论,应当尽可能进入到利害关系层面判断,而非直接以“原告不是行政协议当事人”为由否定原告资格。原告不是行政协议当事人只能作为一个原告资格认定标准的事实要件,原告是行政协议相对人则启用第25条第一款前半句“行政相对人”标准考虑原告资格,原告不是行政协议当事人则启用后半句“利害关系人”标准判断原告资格。实践中法院以理由(1)作为否定原告资格的唯一理由或者明文将行政协议诉讼原告解释为“仅限于行政合同中的行政相对人”如“陈有志诉荥阳市京城街道办事处行政合同案”(参见:河南省巩义市人民法院(2015)巩行初字第44号行政裁定书)。均存在适用法律错误的嫌疑。据观察,实践中以此理由否定原告资格的一审裁判很多也都被二审法院认定为“理由不当”如“张关六等诉义乌市义亭镇人民政府等土地行政协议案等”(参见:浙江省高级人民法院(2015)浙行终字第827号行政裁定书);“赵彦良诉察布查尔锡伯自治县国土资源局土地行政行为并行政赔偿案”(参见:新疆维吾尔自治区高级人民法院(2016)新行终字第181号行政裁定书);“王强诉芜湖市鸠江区人民政府官陡街道办事处拆迁行政协议案”(参见:安徽省芜湖市中级人民法院(2017)皖02行终字第31号行政裁定书)等。。

(二)理由(2)分析:原告是否满足关于原告资格的特殊规定

相关法律、行政法规、司法解释的特殊规定构成行政诉讼法上利害关系的具体判断标准,形式上看似乎并无问题。基于实践的观察结论却表明,事实并非如此。

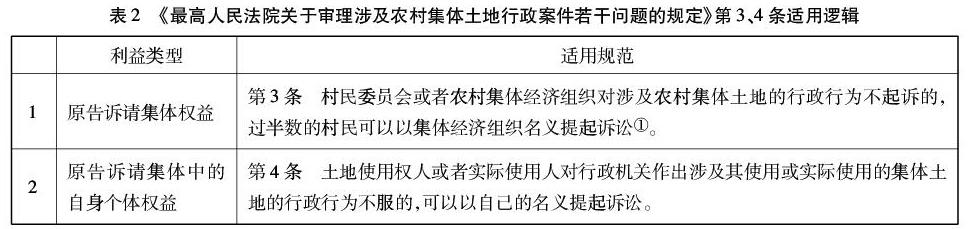

如在集体成员型原告诉讼中,法院多以“原告人数未过集体总人数半数或未以集体名义起诉”为由否定村委会村民或居委会居民个人的原告资格。人民法院适用的特殊规定为《集体土地规定》第3条“村民委员会或者农村集体经济组织对涉及农村集体土地的行政行为不起訴的,过半数的村民可以以集体经济组织名义提起诉讼。”但其实该条规定只是集体组织“对涉及农村集体土地的行政行为不起诉的”,而并未涉及个人就自身个体权益的起诉资格。结合《集体土地规定》第4条的规定,“土地使用权人或者实际使用人对行政机关作出涉及其使用或实际使用的集体土地的行政行为不服的,可以以自己的名义提起诉讼”,可知《集体土地规定》第3条只是针对集体中集体权益的诉讼,有关集体中自身个体权益的诉请应该适用第4条(见表2)。

如此规定(第3条)背后的法理在于,我国农村实行基层自治,村民(或农村集体经济组织成员)作为自治体的一份子,完全可以基于成员的身份,对不属于自己使用但属于自治体的土地提出权益维护要求。但另一方面个人只是集体成员之一,为防范以集体利益之名行个体利益之实的情形,集体利益要集体意志支撑才有维护正当性,。所以规范要求此类诉讼原告必须过集体成员人数半数,以此完成对于诉请中集体利益集体属性是否真实的检测。但依据土地功能与用途的不同,我国的集体土地可以划分为承包经营用地、宅基地、自留山、自留地、集体建设用地等多种类型参见:《中华人民共和国土地管理法》(2004修正)第8、11、14条等。。如果原告只是诉请集体之上的已经交易给个体的权益(如土地承包经营使用权),则完全是对一项个体权益的维护,此时,无需检验权益的集体属性,而径直适用第4条之规定,也即无需要求原告起诉人数过半数。

实践中的问题在于,行政机关与集体组织所签订之行政协议往往并非仅单纯涉及集体权益或某个成员个体权益。在村委会将土地所有权转让给政府的协议中,很多情况下,连同集体所有权一并转移的还有土地之上的个体使用权。此时,人民法院往往直接适用第3条要求原告人数过集体人数半数,否则即否定原告资格。显然,适用第3条或者第4条并非以行政协议整体所涉及权益性质、范围为准,而要以原告的诉请为准。实践中,原告一般都因个人的土地使用权受到行政协议行为的影响而以自己的名义起诉,只有极少成员会就集体权益提起诉讼。就前者,按照以上分析结论,无疑应适用第4条。部分原告诉请虽表述为请求“撤销协议”“判令协议违法”等,但结合事实与理由综合判断,实质上也仅为诉请与个人使用权益相关的部分如“徐永良诉宁波市北仑区(开发区)征地拆迁办公室征地补偿协议案”(参见:浙江省宁波市中级人民法院行政裁定书(2016)浙02行终字第153号);“单林林诉绍兴市国土资源局等土地其他行政行为案”(参见:浙江省绍兴市中级人民法院行政裁定书(2016)浙06行终00272号);“张季云诉长沙市雨花区人民政府行政合同案”(参见:湖南省长沙市中级人民法院(2014)长中立行初字第00057号行政裁定书);“王云杰诉西安市国土资源局行政行为违法案”(参见:陕西省西安市长安区人民法院(2015)长安行初字第00525号行政裁定书)等。进言之,即便原告证据上存在瑕疵,其土地使用权人或者实际使用人身份不被法律承认,也应以不符合第4条为由驳回起诉,而非第3条。实际上,本文观察到,只有极少量原告为保障集体权益而起诉,如“戚惠法等诉杭州市国土资源局土地行政合同案”(参见:浙江省杭州市江干区人民法院(2016)浙0104行初59号行政裁定书),此时法院即应该适用《集体土地规定》第3条判断原告资格。。对此,人民法院应采取审慎的态度,在了解起诉人诉讼权利类型后再做出判断。比较法上,《德国行政法院院法》第88条,即规定“法院不能得超出诉讼请求的范围作出裁判,但不受申请表述的限制”《德国行政法院法》第86条还明确了法官的澄清义务:“首席法官致力于(促使当事人)消除形式瑕疵,说明不清楚的申请、提出有益的申请、补充不充分的事实陈述,并作出所有对确认与判断案件事实构成有意义的陈述。”(何海波编.中外行政诉讼法汇编[M].刘飞,译.北京:商务印书馆,2018:699、702.)。人民法院若一律默认“撤销行政协议”之表述即为撤销行政协议整体,涉及全集体利益,从而需要适用第3条“过半数”的规定,看似依据了关于原告资格的特殊规定,实质上可能是出于规避行政权、消解案件压力等因素之考量,进行的规范上的选择性适用。

再以承租人型原告诉讼为例,承租人征收补偿案件中的原告资格在2011年之前并不成为一个问题。1991年《城市房屋拆迁管理条例》与2001年《城市房屋拆迁管理条例》均将承租人作为征收行为的补偿对象。但2011年颁行的替代前者的《国有土地上房屋征收与补偿条例》却只字未涉征收补偿中承租人的权益问题。虽然《征收与补偿条例》第35条明确规定“本条例自公布之日起施行”,“《城市房屋拆迁管理条例》同时废止”,但实践中对于2011年后发生的拆迁补偿案件仍有较大比重依据该条例或该条例精神进行裁判据对前述样本的分析,在13起承租人案件的16条关于原告资格的裁判理由中,以是否是承租人为标准的裁判理由达7条,以是否是所有人为标准的仅2条。相关裁判中的征收行为均发生于2011年《国有土地上房屋征收与补偿条例》出台后。。针对同一领域的三部条例,先前两部均承认承租人拆迁利益,现行《征收与补偿条例》虽未提及承租人利益保障问题但亦未作禁止规定。基于此,在无其他强制性或高位阶规范明确否定承租人征收补偿权益的情形下,人民法院仅以相关特殊规定未提及承租人权益问题认定原告与被诉行为之间不存在利害关系,说理并不充分。法律未规定并不代表利害关系不存在,《行政诉讼法》第25条将“法律上的利害关系”修订为“利害关系”,“为将法律未明文规定的正当利益纳入合法权益范围预留了空间”[5]。

以特殊规定判断原告资格存在与否形式上看并没有问题,但基于实观察的结果表明,若审查仅止步于特殊规定阶段,依然会将有利害关系者排除在原告资格之外。因为一方面,规范抽象与现实具体之间存在难以弥合的内在张力,特殊规定之特殊也仅是相对特殊,其无法一一明解。如上所述,特殊规定内部可能还存在关于某一事项的多重规定、模糊规定和空白规定,这都可能成为法院否定原告资格的裁量空间。另一方面毋庸讳言的原因是,由于行政的强势,有限的司法资源可能并不愿意甚至尽量避免介入到原告与行政主体的角力之中。由此,客观上存在的解释空间与人民法院的规避心态相结合便形成了对于原告资格审查上的不充分现状。综上,笔者以为,止步于特殊规定的审查,会削弱人民法院判断利害关系人原告资格时的审慎性。大量裁判若止步于在特殊规定中找到某一原告资格的否定理由,则大量有利害關系者会被排除在诉讼大门之外。利害关系标准的树立为起诉人原告资格的获得提出了进一步判断的要求,人民法院应进入到第25条利害关系层面展开对原告资格的最后的审慎判断与充分说理。

(三)理由(3)分析:原告与协议相对人之间存在基础纠纷

在行政协议第三人诉讼中,诸多诉讼的诉因均在于原告与协议相对人之间存在纠纷(简称“基础纠纷”),继承人型纠纷是其中的典型。此时,“纠纷可通过其他途径解决”成为部分裁判驳回原告起诉的理由。但需进一步思考的是,基础纠纷是否只要事实上存在就一定构成对于原告与协议行为之间利害关系的否定。

这里有必要明确,行政协议行为的作出是否已在基础纠纷关系上形成了必须本案解决的二次纠纷。是否存在必须解决的二次纠纷,应以原告与第三人之间的基础纠纷是否因行政机关的行为而受到新的影响而论。如行政机关征收已知有继承纠纷的房屋,做法一是,与纠纷双方均签订协议,然后将补偿款提存;做法二是,只与一方签订协议,并直接将补偿款发放给一方。此二者对于基础纠纷的影响是不同的,前者基本上未对基础纠纷造成影响,后者却已然对基础纠纷施加了二次影响,形成了二次纠纷。所以,在原告与第三人存有纠纷,而原告又起诉行政协议的诉讼中,大致存在两类情形:(1)原告权益的状态取决于基础纠纷的解决,行政纠纷案涉行为未对原告权益造成影响;(1)原告权益的状态不仅取决于基础纠纷,也有待行政纠纷的解决。即存在原告通过另案能实现或者不能实现诉讼目的两种情况。因此,本文以为,并非存有基础纠纷需解决者,原告与案涉协议行为均无利害关系而无原告资格,法官在程序上还须进一步考量另案可否解决本案纠纷,能否保护原告本案权益。

(四)理由(4)分析:原告与行政机关的其他行为存在关联

这一理由主要出现被征让人型原告诉讼中,其原告与协议相对人并无特别关系,原告提起诉讼仅在于认为出让之前的征收行为或者直接出让行为侵害了其权益。除“原告为非协议相对人”理由外,此处法院常见裁判理由为“出让之土地已被征收”。人民法院的裁断逻辑在于征收行为将原告与出让行为之间的利害关系链截断,两者不具备引起与被引起的因果关系。但同样需要进一步分析的是,仅因前行为(或基础纠纷)的事实存在是否可以直接截断原告与案涉行政行为的利害关系。裁判中存在两种截然不同的态度。部分案件中,被告在出让前确已作出了征收行为,但该征收行为并不合法。部分人民法院并不对征收行为的合法性作进一步审查,即使出让经违法征收之土地,也径行认定原告与出让行为无利害关系。如“项有芝等诉铜陵市国土资源局土地行政合同案” 参见:安徽省铜陵市铜官山区人民法院(2016)皖0705行初字第12号行政裁定书。。而在“位改芹等诉洛阳市国土资源局国有土地使用权出让合同案”中,在出让前的征地行为被确认违法后,人民法院则认定原告与出让行为有利害关系,从而肯定了原告资格 参见:洛阳铁路运输法院(2016)豫7102行初字第159号行政判决书。。在“林阿华诉华安县国土资源局土地其他行为案”中,人民法院以“被告将未经依法征收转为国有土地的集体所有土地挂牌出让”为由,认定被告关于原告“不具有本案原告主体资格”的理由不能成立 参见:福建省漳州市中级人民法院(2016)闽06行终字第104号行政判决书。。可以看到,在后两案中,“位改芹案”中因行政机关征收行为违法,原告与出让行为间有了值得保护的利害关系;“林阿华案”中则因行政机关征收不作为违法,原告与出让行为间有了值得保护的利害关系。也即实践中,部分裁判的审查止步于前行政行为的事实存在,部分裁判却认为前行政行为的合法性会影响到原告与行政协议之间的利害关系。

当前后的两个行为均为行政行为,且相互承接之时,人民法院对原告与后行为之间利害关系的判断不应止步于前行为的事实存在,还应根据已掌握事实对前行为的合法性做初步考量。当后行为的完成是建立在前行为的基础之上,后行为的合法性将受前行为合法性的影响。有论者秉持“司法监督主义”的行政诉讼目的,主张只要后行为确定违法,则前行为即使合法也不截断原告与后行为之间的利害关系在类似的关于颁证—征地—拍卖前后三项行为违法性的判断中,论者就表示“由于第三项行为的完成是建立在前述两行为之上的,因而其违法性不言而喻。”丁婕,熊樟林.行政诉讼原告资格及诉讼目的探讨——“李某诉市政府、国土局”系列案评析[J],江苏社会科学,2014(4):111-115.。本文以为,如果作为先决行为的征收行为涉嫌违法,原告可能仍是权属之人,出让行为与原告之间则可能存在利害关系——被告可能直接出让了原告的权益,即前行为的合法性将影响到原告与案涉行为之间的利害关系判断。

以非协议当事人、特殊规定、与协议相对人的纠纷可另案解决、与行政协议前行为的纠纷可另案解决直接切断协议第三人利害关系的裁判反映了实践中法院认定原告资格的严格态度。基于以上观察可见,仍有大量可能具备利害关系的行政协议第三人被排除在原告之外。总体而言,目前人民法院对于行政协议第三人原告资格的审查不尽审慎和充分。

四、行政诉讼原告资格审慎审查的意涵与路径 行政诉讼实践中长期存在着“立案难”“审理难”“执行难”等现象,行政协议原告资格的前述情形并非个例。前文已述,对于实践中原告资格认定过于严格的情形,诸多论者旨在以扩大对合法权益、利害关系的解释缓和实践中人民法院对待原告资格的此种态势。其为规范司法审查的视角之一。本文以为,所谓司法谦抑,在于相对于诉请范围的审查范围等[6],而不在于诉请范围内的审查态度。也即这种谦抑与消极不应转换为法官在原告诉请范围内审查态度的消极与审查义务的豁免。相较于对原告资格的实体标准的探求,从行政诉讼审查程序义务的视角对行政诉讼原告资格标准展开探讨在现实语境下显得更为必要。

(一)人民法院现有审查态势

根据审查的深度,前文梳理的裁判理由可进一步提炼为三个层面,理由(1)仅以原告有否协议当事人身份判断原告资格,审查深度最浅;理由(2)以司法解释等特殊规定裁断原告资格,虽未直接以非协议相对人身份结论,但尚未完全进入《行政诉讼法》第25条利害关系层面展开司法判断;理由(3)、(4)与(5)中,虽然(3)、(4)并未进入到利害关系层面进行最后的判断,但未停留于相对人身份或特殊规定,出现从利害关系形式上展开判断的迹象,故将其与(5)划分为一个层面。据统计,在179份否定原告资格的裁判中,仅进行到第一个层面审查的裁判共39份,审查到第二个层面的裁判共51份,涉及到第三个层面的裁判共89份。即约一半的案件,法院并未进入利害关系条款判断利害关系人具备原告资格的可能性。结合前述,这种对于原告资格的审查路径大致可以归结为一种分散扁平化的审查,即以上每一个层面的裁判理由均可能直接导致对于原告资格的否定(如图1所示)。

分散扁平的审查路径表明,在行政协议第三人诉讼中,凡有利害关系否定理由之一或者部分行政法官即从整体上否定利害关系的存在,进而否定协议第三人的原告资格。这实质上显示了行政诉讼中对待利害关系人原告资格的消极态度,法院的表现表明其并非着眼于利害关系人是否受有协议行为的实际影响,从而去判断原告资格肯定理由的存在与否,而是尽量避免对利害关系展开自主判断,消极地止步于各个层面的否定理由,呈现出一种尽量压缩利害关系人凭借利害关系条款进入行政诉讼的态势。这无疑值得商榷。前文已述,首先,以理由之一否定者,该理由是否为真需要审视,如仅以“非协议当事人”为由否定原告资格,则有违背《行政诉讼法》第25条第一款规定之嫌;其次,以特殊规定为由否定原告资格,因特殊规定亦存在适用解释空间,在行政审判资源十分有限的现状下,二者结合可能出现对特殊规定的选择适用和限缩解释,出现违背立法目的的裁判。是以,本文主张明确法官在程序上的审慎义务。这种义务具体表现为法官对于原告诉请的一种积极的审查态度与纵向递进式的原告资格审查路径。

(二)审慎审查的概念及理由

审慎,意指“周密而谨慎”[7]。其源于我国古代认真、谨慎的律法思想。《汉书·于定国传》谓之“其决疑平法,务在哀鳏寡,罪疑从轻,加审慎之心”,意指官员(此处指于定国)在断案执法时,力求对于鳏夫寡妇等群体,有的疑惑就从轻处理,时刻加着谨慎的心。唐朝在强调“一断以律”、依法审案的同时,也高度重视审慎裁判,突出表现在对死刑案件的裁判慎之又慎[8]。就第三人而言,其虽非行政行为当事人,但却可能是行政行为的利害关系人。其身份本身容易使人先入为主产生其不具有利害关系的潜在判断。基于事实上易受忽视的特殊身份,在其提起的诉讼中,审判者更加应该秉承审慎的态度。

质言之,审慎审查要求,在当事人诉请的范围内,人民法院应秉持权益保障与司法监督的立场,在其他层面审查(行政相对人身份、特殊规定)出现否定结果之时,仍负有进入《行政诉讼法》第25条“利害关系”条款下寻求原告资格有无的程序义务。具体而言,对行政诉讼原告资格须进行审慎审查理由如下:

首先,审慎审查是司法权利救济属性使然。在行政领域,为保障真实权利人的权益,行政机关在行使行政登记等职责时有审慎审查申请人申请的义务[9]。司法作為社会正义的最后一道防线,“坚定、一贯尊重宪法所授之权与人权”[10],乃其所必具的品质,理应更加审慎。原告资格的审慎审查目前尚未为理论研究所关注,但同理的审慎裁判已为司法政策参见最高人民法院关于印发《2019年人民法院工作要点》的通知(法发〔2019〕7号);最高人民法院发布的9起行政诉讼附带审查规范性文件典型案例(2018年10月30日)之“七、孙桂花诉原浙江省环境保护厅环保行政许可案”之“(三)典型意义”部分等。、实践[11]和理论[12]所强调与重视。审慎裁判主要体现在对诉讼当事人权益进行限制、否定、剥夺之时,法官应该恪守认真、谨慎、专业的职业美德。对于原告资格的否定评价将使得原告无法进入实体救济的大门,无法获得两造平等对抗的机会,是一种重要的权益限制。因而,司法审慎裁判的要求同样要落实在原告资格审查阶段。

其次,审慎审查是裁判文书说理充分性的必然要求。“裁判文书的制作过程是协商对话的过程,也是一个说理的过程,裁判文书通过说理,给出当事人在法律适用和事实认定上的明晰理由,说服而不是强制当事人接受裁判结果,使当事人感受到公正对待,增强裁判文书的正当性、合法性和可接受性。”[13]2018年6月,最高人民法院印发《关于加强和规范裁判文书释法说理的指导意见》特别明确“法官行使自由裁量权处理案件时,应当坚持合法、合理、公正和审慎的原则,充分论证运用自由裁量权的依据,并阐明自由裁量所考虑的相关因素。”判决必须(充分)说理“是反对专断的判决的保证,也许还是作出深思熟虑的判决的保证”[14]。说理是否充分除取决于法官能力 [15]、裁判策略 [16]、裁判目标[17]等因素影响之外,另外一个重要因素是法官对案件的审查深度,说理是否充分实质上取决于审查是否充分。从裁判文书说理要求上看,以部分理由即下判断,有违裁判文书说理充分性的要求。另外,说理充分性要求不仅对个案有积极意义,司法审判也有普遍意义。虽然我国非判例法国家,但同类案件之间会发生事实上的参照关系,前案的充分说理对后案裁判的一致性、效率性无疑是一种促进。