山东邹城邾国故城遗址宫殿区南部2016年秋季调查简报

2019-07-05山东大学邾国故城遗址考古队

山东大学邾国故城遗址考古队

内容提要:2016年秋季,山东大学邾国故城遗址考古队对邾国故城遗址宫殿区南部约10万平方米的范围进行了城内系统调查。本次调查采集了大量标本,主要为山东南部地区常见的东周、汉代生活类器物。通过对调查区发现陶片的器形统计和分布密度计算,并结合2015年邾国故城发掘、2016年夏季城内钻探、2018年金水河附近试掘的收获,推测以金水河为界,遗址北部可能是夯土、壕沟、道路和手工业作坊分布区,南部是居址、手工业作坊、市场及相对应的管理机构等的分布区。

邾国故城遗址位于山东省邹城市东南约10公里的峄山镇峄山南麓纪王城村周围,发源于峄山之阳的金水河自东北向西南斜穿遗址[1]。遗址平面近似长方形,周长约9680米,面积约6平方公里。现存西墙长2940、东墙长2700、南墙长2120、北墙长1920、残高3~4米,最高处约7米。墙基宽20~30米,夯筑。城内北部中央有一高出地面约4米的台地,当地俗称“皇台”,是东周诸侯国邾国的宫殿区所在。据《左传》记载,鲁文公十三年(公元前614年)邾文公“卜迁于绎”,建都于此,此地作为邾国都城沿用至战国晚期[2]。秦汉时期此地为薛郡驺县县治所在,北齐文宣帝天保七年(556年)将邹县治所迁至今邹城市区一带,该城逐渐荒废。

2015年以来,山东大学邾国故城遗址考古队对该遗址进行了多次调查和发掘工作,取得了重要收获[3]。2016年10—11月,考古队采用城内系统调查方法对遗址宫殿区南部(即遗址中心区“皇台”南部)开展了考古调查。调查中采集各类标本遗物约6600余件,主要年代为东周、汉两个时期,另有少量魏晋及明清时期遗物。陶器主要有鬲、盆、豆、盂、罐(包括双系罐)、砖、瓦等,其中发现少量带陶文的豆柄、盆口沿和陶量残片;局部区域发现了窑壁碎片和炼渣、青铜残块等;调查区南部小断崖上可见到灰坑等遗迹。现将本次调查的发现简报如下。

一、调查范围、目的与方法

邾国故城遗址北、南、东三面分别被峄山、廓山、高木山环绕,东部和南部依山势修建城墙,选址上体现了较强的军事防御色彩。遗址西侧大部分被峄山街村、纪王城村所叠压,“皇台”及以南最为平坦,现代地貌以农田为主。2016年夏季“皇台”周边及南部区域进行了大规模钻探,考虑到钻探结果可辅助解决调查区域的功能性判定问题,因此选择“皇台”正南,临荷路以北为本次调查区域[4]。邾国故城遗址在“皇台”建立总基点,为适应测绘需要向西南引出虚拟总基点,将遗址划分为400×400米的单元,以大写英文字母和阿拉伯数字标记每个单元。调查区包括邾国故城总规划区D3区的东北部、E3区的东南部、D4区的西北部、E4区的西南部(图一),西距2015年发掘区约200米,北部为“皇台”,以南为临荷路,区域内地形较平坦,南北长500、东西宽200米,总面积约10万平方米。

区域系统调查方法是目前最常见的调查方法之一,可较全面地发现调查区域内的古代遗址,并获取其时代、规模等方面的信息。但是,传统的区域系统调查方法调查单元间隔较大(通常50~100米),用于大遗址内部调查不容易获取有效信息。出于上述考虑,本次调查方法在传统区域系统调查方法的基础上作了改进,使之更有针对性。此外,邾国故城遗址和山东归城遗址在历史背景、地理背景、前期研究条件等方面均有相似之处,因此,本次调查方法还参考了归城内外城之间区域所采用的全覆盖式调查方法[5]。此次调查的具体目标是分析调查区域所对应的地下功能区及其历时性变迁问题,为今后更有效地对遗址开展调查工作积累经验。

图一为调查区在邾国故城总规划中的位置,本次调查的基本记录单位为总规划分区中的探方,规格为10×10米。此外,为了比较调查区内不同地点采集遗物的数量和器形方面的差异,并总结其规律性,我们将调查区域划分为10个小区,每个小区面积为1万平方米,分别编号Z1—Z10。本次调查采取了全覆盖式调查的方法,在过程中进行了全面记录和最大限度的遗物采集。记录内容包括:地理坐标、地形地貌、采集遗物种类、器形、年代判定、单位面积陶片密度等,必要情况下(如遇到暴露文化层、遗迹、小件等)绘制草图。

二、调查采集的遗物

本次调查发现的遗物年代主要为东周和汉代,还发现了少量的魏晋时期、明清时期陶、瓷片和清代的“乾隆通宝”“咸丰通宝”铜钱。

(一)东周时期遗物

调查发现的东周时期遗物均为陶片,可辨器形主要有鬲、罍、罐、器盖、盆、豆、瓦等。

陶鬲 共29件。多为鬲足,仅少量口沿。D4T0638∶1,口沿,夹砂灰黑陶,方唇,卷沿,微束颈,腹部及以下残,可见腹部饰纵向绳纹。残高约4.1、厚约0.6~1厘米(图二∶1)。E3T3916∶3,口沿,夹砂灰陶,方唇,卷沿,腹部残缺,可见绳纹痕迹。残高约2.6、厚约0.7厘米(图二∶2)。E3T3812∶12,鬲足,夹砂黄褐陶,可见三道绳纹痕迹,足尖有捏痕。残高约2.9、厚约0.5~1.2厘米(图二∶3)。E3T3309∶7,鬲足,夹砂灰陶,纹饰已磨损。残高约2.9、厚约0.5~1.4厘米(图二∶4)。E3T3802∶11,鬲足,夹砂黄褐陶,可见绳纹痕迹。残高约2.6、厚约0.6厘米(图二∶5)。

陶罍 共19件。E3T3911∶3,底部,夹细砂红陶,素面,平底。底径约13、残高约1.3、厚约0.3~0.6厘米(图二∶7)。

陶罐 有双系罐、矮领罐两种。

双系罐 共8件。D3T3411∶4,罐耳,夹细砂灰陶,素面。残宽约4.3、残高约7.8、厚约0.8~3.7厘米(图二∶6)。

矮领罐 共431件。D3T3816∶2,罐口,夹细砂灰陶。方唇,颈部饰有凸弦纹。残宽约6.3、残高约5.3、厚约0.9~1.2厘米(图三∶1)。D3T3527∶11,罐口,夹细砂灰陶。方唇,微束颈,颈部可见一道凸棱纹。残宽约3.3、残高约3.3、厚约1.6厘米(图三∶2)。E3T3911∶15,罐口,夹砂灰陶,素面。直口微敞,尖唇,束颈。残高约5.1、厚约0.5~1.7厘米(图三∶3)。D3T3833∶10,罐口,夹砂灰陶,素面,方唇,折沿,高领。残高约3.3、口径约11、厚约0.5~0.8厘米(图三∶4)。D3T3615∶1,罐口,夹砂灰陶,素面,方唇,折沿,高领。残高约4.5、口径约10、厚约0.7~0.9厘米(图三∶5)。D4T0134∶2,罐口,夹砂灰陶,尖圆唇,卷沿,高领,颈部饰一道凸弦纹。残高约4.8、口径约11、厚约0.7~1.2厘米(图三∶6)。D3T3722∶12,罐口,夹砂灰陶,素面,尖圆唇,束颈。残高约4.9、厚约0.7~1.2厘米(图三∶7)。D3T3618∶4,罐口,夹砂灰陶,素面,尖圆唇,微侈口,束颈。残高约4、厚约1~1.6厘米(图三∶8)。

陶器盖 共2件。D4T0426∶18,器盖,夹细砂灰陶,素面,子母口。残高约2.9、厚约0.3~0.5厘米(图三∶9)。

陶盆 主要有宽折沿盆和卷沿深腹盆。

宽折沿盆 共605件。D3T3932∶1,盆口,夹砂灰陶,方唇,平折沿,沿面有一道凹槽,口沿下腹部饰凸棱纹,残高约6.8、厚约0.7~1.7厘米(图四∶1)。D4T0625∶18,盆口,夹细砂灰陶,方唇,平折沿,口沿下饰凸棱纹,细绳纹。残高约9.8、厚约0.7~1.2厘米(图四∶2)。D4T0625∶3,盆口,夹细砂灰陶。方唇,平折沿,沿面有一道凹槽,上腹部饰一道凸棱纹,下腹部饰横向绳纹。残高约5.8、口径约40、厚约0.7~1.4厘米(图四∶3)。E3T3911∶19,盆口,夹细砂灰陶,素面。方唇,卷沿。残高约7、厚约1.5~2.5厘米(图四∶4)。D3T3925∶23,盆口,夹细砂灰陶。方唇,平折沿,沿面下饰弦纹。残高约3.3、厚约0.4~1.6厘米(图四∶5)。E3T3119∶8,盆口,夹细砂灰陶。素面,方唇,折沿。残高约4.3、厚约1~1.2厘米(图四∶6)。E3T3407∶1,盆口,夹细砂灰陶。方唇,平折沿微外翻,沿面有三道凹槽,颈部有一道凸弦纹,下有几道纵向细绳纹。残高约5.7、厚约1.1厘米(图四∶8)。D4T0625∶9,盆口,夹细砂灰陶,素面。方唇,平折沿。残高约 5.5、厚约 0.9~1.3厘米(图四∶9)。

深腹盆 共2件。E3T3303∶2,盆口,夹细砂红陶。圆唇,卷沿,腹斜收,腹部饰弦纹。残高约8.8、厚约0.4~1.2厘米(图四∶7)。

陶豆 共345件。泥质灰陶。D4T0625∶12,豆盘,方唇,折盘,盘外壁微内凹。残高约 3.3、口径约 14、厚约0.8~1.3厘米(图五∶1)。D4T0112∶7,豆盘,方唇,盘外壁微内凹,折盘较浅。残高 约 4、口 径 约 14、厚 约0.5~1.1厘米(图五∶2)。D3T4016∶4,豆盘,圆唇,折盘较浅。残高约2.9、口径约13、厚约0.5~1厘米(图五∶3)。D3T3517∶5,豆盘,尖圆唇,折盘,盘外壁微内凹。残高约3.9、厚约0.3~1.2厘米(图五∶4)。D3T3917∶3,豆盘,尖圆唇,折盘较浅,盘外壁微内凹。残高约2.5、口径约12、厚约1.1~1.5厘米(图五∶5)。D3T3617∶3,豆盘,尖圆唇,折盘较浅,盘外壁微内凹。残高约1.6、口径约10、厚约0.5~1.1厘米(图五∶6)。D3T3932∶43,豆盘,尖圆唇,弧盘较浅。残高约3.5、口径约10.5、厚约1.3厘米(图五∶7)。D3T4025∶1,豆盘柄连接处,空心细柄,豆盘上部及底座均残。残高约1.9、厚约0.8~1.3厘米(图五∶8)。D3T3422∶3,豆盘柄连接处,弧盘仅余下部,空心细柄仅余柄盘连接处。残高约5.5、厚约0.7~1.3厘米(图五∶9)。D3T3125∶44,豆柄,空心细柄,豆盘及底座均残。残高约6、厚约0.5~1.6厘米(图五∶10)。D4T0624∶2,豆柄,泥质灰陶,空心细柄,底座部分残。残高约3.6、厚约0.7~1.5厘米(图五∶11)。

陶瓦 分为筒瓦和板瓦。

筒瓦 共382件。夹砂灰陶。D4T0726∶3,瓦头,唇微上翘,瓦身残缺不见纹饰。残高约6.7、厚约0.3~1.9厘米(图六∶1)。D3T3827∶9,瓦身,瓦头部分残,瓦身饰纵向粗绳纹。残高约7.1、厚约1.2厘米(图六∶5)。

板瓦 共1869件。E4T1010∶1,瓦头,夹砂灰陶,瓦身饰瓦楞纹。残高约7.7、厚约1.2厘米(图六∶2)。D3T3214∶1,瓦头,夹砂灰陶,瓦头下饰三道凹弦纹,瓦身残缺。残高约5.3、厚约0.6~0.9厘米(图六∶3)。D3T3211∶7,瓦头,夹砂灰陶,瓦头有两道凸棱,瓦身饰细绳纹,部分纹饰磨掉。残高约7.1、厚约0.7~0.9厘米(图六∶4)。D4T0638∶3,瓦头,夹砂灰陶,尖圆唇,瓦身残缺不见纹饰。残高约3.6、厚约0.2~0.8厘米(图六∶6)。E3T4020∶1,瓦身,夹砂灰陶,饰斜向细绳纹。残高约5.7、厚约0.8厘米(图六∶7)。E4T0115∶17,瓦身,夹砂褐陶,饰交错绳纹。残高约12.4、厚约1~1.2厘米(图六∶8)。D3T4035∶2,瓦身,夹砂灰陶,饰纵向细绳纹,中部有一钻孔。残高约9.6、厚约0.6~1.2厘米(图六∶9)。D3T3211∶4,瓦身,夹砂灰陶,饰斜向粗绳纹。残高约7.7、厚约0.8~1.3厘米(图六∶10)。

此外,部分陶瓦有战国、汉代之际的特征。E4T0112∶1,筒瓦瓦头,夹细砂灰陶,有舌,唇部微上翘,瓦身饰纵向绳纹。残长约5.5、复原直径约9、厚约0.7~2厘米(图七∶2)。D3T3925∶4,板瓦瓦身,夹砂灰陶,正面饰瓦楞纹,瓦头上部还饰有斜向粗绳纹。残高约9.3、厚约1.5厘米(图七∶1)。E4T0301∶4,板瓦瓦身,夹砂灰陶,正面饰瓦楞纹。残高约5.7、厚约0.7~1厘米(图七∶3)。E4T0217∶4,板瓦瓦身,夹砂灰陶,仅余下半部,瓦身饰纵向绳纹。残高约9.1、厚约1~1.5厘米(图七∶4)。

有字陶片 共8件。D3T3924∶1,盆口沿,夹细砂灰陶,素面。方唇,平沿,沿面戳印陶文。内口径约32、外口径约42、残高约4.1、厚约0.7~2厘米(图八∶1)。D3T3827∶1,器形未知,夹砂灰陶,戳印陶文。残长约5.9、残宽约4.4厘米(图八∶2)。D4T0135∶1,豆柄,泥质灰陶,空心,中部戳印陶文。残高约7.1厘米(图八∶4)。D3T3922∶1,盆口沿,夹细砂灰陶。平沿,沿面戳印陶文。残长约8、残宽约5.7、厚约0.8厘米(图八∶5)。

圆陶片 共5件。D4T0326∶2,夹细砂灰陶,饰纵向细绳纹。直径约2.9、厚约1.2厘米(图八∶3)。

印纹硬陶 共5件。D3T3411∶1,仅余颈部腹部交接处,腹部饰几何纹饰,主要为菱形纹、弦纹。残高约7、厚约0.5~0.9厘米(图九∶1)。D4T1020∶1,仅余腹片,饰几何纹饰,主要可见三角纹。残高约3.7、厚约0.4厘米(图九∶2)。D4T0815∶1,仅余腹片,饰方格纹。残高约5、厚约0.5厘米(图九∶3)。

(二)汉代遗物

本次调查发现的汉代遗物均为陶片,可辨器形主要有盆、缸、瓮、瓦、瓦当、砖、灯等。

陶盆 均为折沿盆,共612件。D4T0621∶5,盆口,夹砂灰陶。圆唇,平折沿,唇部凹槽饰一道粗绳纹。残高约2、厚约1~2.3厘米(图一〇∶1)。E3T3913∶8,盆口,夹砂灰陶。方唇,平折沿,唇部微下垂。残高约2.5、厚约1.1~1.9厘米(图一〇∶2)。D4T0627∶2,盆口,夹细砂灰陶。圆唇,平折沿。残高约2.7、厚约1.1~1.5厘米(图一〇∶3)。

陶缸 共38件。D4T1014∶6,口沿,夹砂灰陶。圆唇,卷沿,唇部饰一道附加堆纹。残高约3.3、厚约1~2.1厘米(图一〇∶4)。D3T1920∶4,口沿,夹砂灰陶。平折沿,唇部有一道凹槽。残高约3.1、厚约0.5~1.5厘米(图一〇∶5)。D3T3925∶3,口沿,夹砂灰陶。圆唇,唇部微下垂,有一道凹槽,平折沿,沿面内斜。残高约5.2、厚约1~2.6厘米(图一〇∶6)。

陶瓮 多为矮领瓮,有少量折沿瓮。

矮领瓮 共106件。D3T3925∶6,瓮口沿,夹砂灰陶。微敞口,圆唇。残高约5.3、厚约0.8~2.2厘米(图一一∶1)。D3T3721∶7,瓮口沿,夹砂灰陶。圆唇,微敞口。残高约4.9、厚约1.1~1.8厘米(图一一∶2)。D4T0938∶1,瓮口沿,夹砂灰陶。圆唇,微敞口。残高约5、厚约1.3~3.1厘米(图一一∶3)。D3T3926∶15,瓮口沿,夹砂灰陶。方唇,微敞口。残高约 9.1、厚约 0.5~2.8厘米(图一一∶4)。D3T3832∶34,瓮口沿,夹砂灰陶。方唇,直口。残高约7、厚约1.6~3厘米(图一一∶5)。D4T0533∶7,瓮口沿,夹砂灰陶。方唇,直口。残高约6.5、厚约2.4厘米(图一一∶6)。E4T0113∶1,瓮口沿,夹细砂灰陶。圆唇,敞口。残高约 6.5、厚约 1.5~2.9厘米(图一一∶7)。

折沿瓮 共14件。D4T0422∶4,瓮口沿,夹砂灰陶。尖圆唇,束颈,微敞口。残高约5.3、厚约1.5~2.3厘米(图一一∶8)。

陶瓦 挑选标本均为板瓦,共1285件。E4T0113∶3,瓦头,夹砂灰陶,唇微上翘,瓦身外饰瓦楞纹,内饰布纹。残高约6.8、厚约1~1.2厘米(图一二∶1)。D3T3211∶1,瓦身,夹砂灰陶,瓦身外饰瓦楞纹,内饰布纹。残高约7.7、厚约1.2~1.5厘米(图一二∶2)。D3T3214∶4,瓦身,夹砂灰陶,瓦身外饰纵向细绳纹,内饰布纹。残高约6、厚约1.2~1.4厘米(图一二∶4)。E3T3416∶1,瓦身,夹砂灰陶,瓦身外饰绳纹,内饰布纹。残高约5、厚约0.9厘米(图一二∶5)。

陶瓦当 共17件。D3T3932∶38,夹细砂灰陶,仅余边缘部分。残高约4.5、厚约1.5厘米(图一二∶6)。D3T3925∶43,夹细砂灰陶,仅余中部,可见乳钉凸起。残高约4、厚约1~1.3厘米(图一二∶7)。

砖 共94件。D3T3922∶16,砖残块,夹砂灰陶,正面与顶部饰有浅细绳纹。残长约6.6、宽约6、厚约1.8~2.9厘米(图一二∶3)。

陶灯 共5件。E4T0115∶2,泥质灰陶,尖圆唇,浅折盘。残高约1.5、口径约15、厚约1~1.5厘米(图一三∶1)。D3T4031∶3,泥质灰陶,唇部有一道凹槽,浅折盘。残高约1.3、口径约11、厚约0.7厘米(图一三∶2)。

(3)其他遗存

窑壁 共3件。D3T3524∶4,夹细砂,表面呈红褐色,有草木灰和植物嵌入痕迹。残高约4.2、残宽约3.2、厚约2.3厘米(图一三∶3)。D3T3524∶3,夹细砂,下方有红褐色痕迹,一侧有高温烧制形成的黑色痕迹,有小孔。残高约5.5、残宽约4.5、厚约2.5厘米(图一三∶4)。D3T3524∶1,表面有细砂,并有物体嵌入留下的凹痕,残高约2.3、残宽约3、厚约0.9厘米(图一三∶5)。

琉璃渣 共2件。D3T3524∶2,表面呈墨绿色并有较亮光泽。残高约2.6、残宽约1.9、厚约1厘米(图一三∶6)。

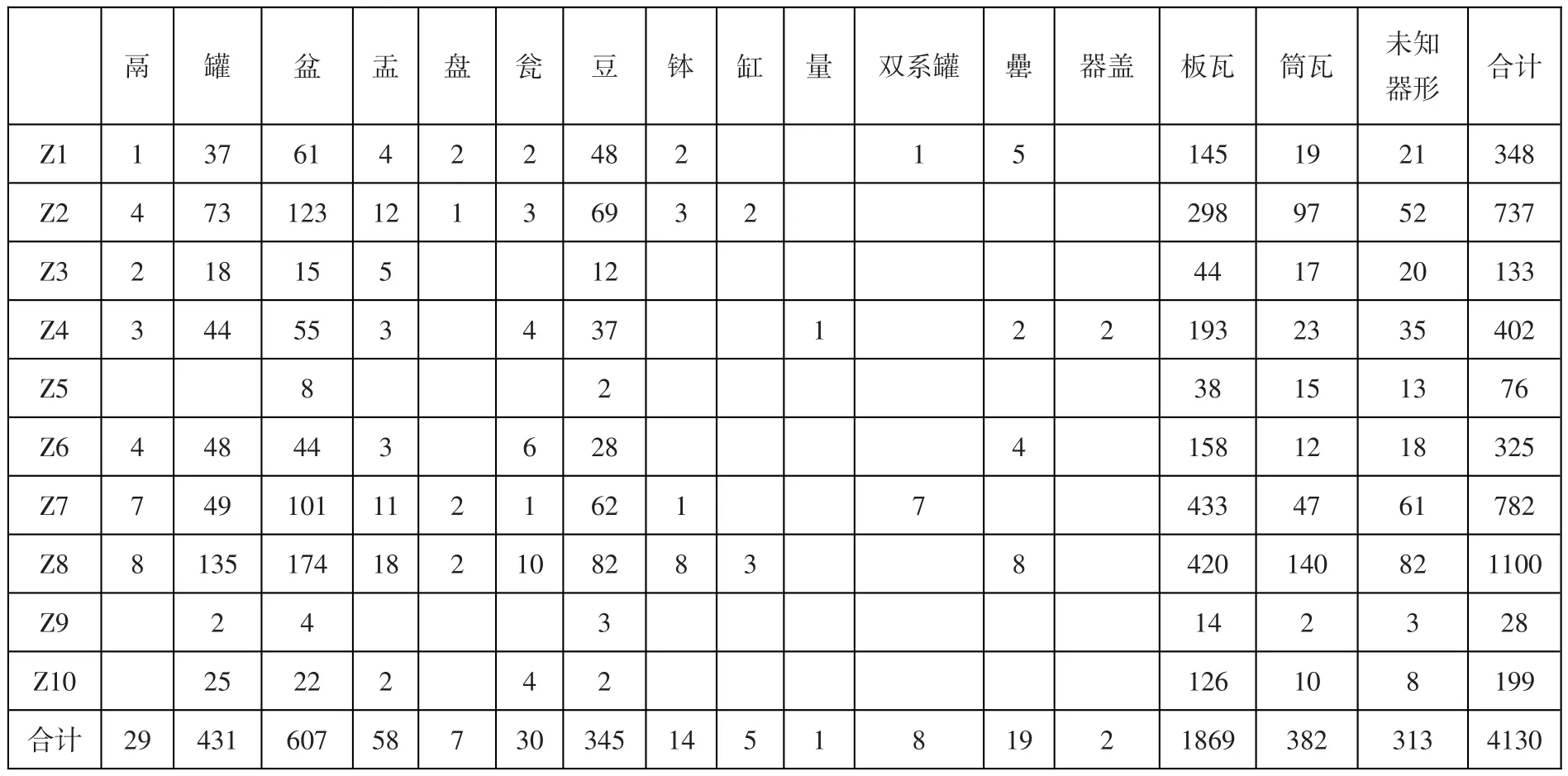

本次调查发现的陶片多是东周、汉代的常见生活器,如罐、盆、瓮、缸等。通过数量与种类统计可见(表一、表二),东周时期数量最多的为盆(盂)、罐、豆三大类,鬲的数量较少;汉代数量最多为盆(缸)、罐(瓮)两大类,但是发现罐的数量较东周时期少了很多。瓦类遗存(板瓦、筒瓦、砖、瓦当)的数量在两个时期都占有明显优势,陶量和陶罍等度量衡器有少量发现。

表一// Z1—Z10东周器形统计表

表二// Z1—Z10汉代器形统计表

三、本次调查初步分析

本次调查区域面积仅为邾国故城遗址总面积的六十分之一,不足以了解整个邾国故城的功能分区和时代变迁问题。但是,在调查过程中我们系统全面地采集了遗物,并详细记录了陶片的器形、年代、分布等信息,使我们有条件初步完成预期目标:分析调查区域所对应的地下功能区及其历时性变迁问题。从前面的分析可知,我们已经完成了对采集遗物的器形、年代判定,并对每个小区采集的遗物器形做了统计。然而,只是依靠对器物年代、器形的分析,很难有效获取关于功能区方面的信息。因此,我们对每个区域采集遗物的密度也做了统计,并将其与发现地点相结合,制成图一四。

图一四按照一百平方米内陶片分布的密度制成,空白区域由于各种原因未调查或没有按照一百平方米为单位采集(Z9、Z10区空白部分位于“皇台”保护区范围内,调查队员无法进入)。从图中可见,邾国故城地表几乎遍布古代遗物,但小范围内情况也不尽相同,可能存在着一定的分布规律。从数量上看,遗物较少地区每一百平方米仅见1~5片陶片,遗物较密集区域每一百平方米可采集约20片陶片,有的区域如Z7T0208可达每一百平方米100片以上。从稀疏区和密集区的位置信息看,大致可以发现陶片有A、B、C三处密集分布地点,分别对应Z5和Z10中部、Z8北部、Z2和Z7北部,尤其C处北部数量最多,陶片数量以C区为中心向外围区域递减。

古代遗址内陶片分布的密度可能会受多种因素的影响,其中最主要的原因是人为搬运和地球的内外力运动,故而地表陶片数量的稀疏或密集,并不能绝对准确地指示地下遗物分布情况。所以,我们在调查中需要针对具体遗址采取相应方法排除干扰,尽量准确获得埋藏于地下的遗物的信息。邾国故城遗址目前的工作为我们提供了较好的排除干扰的条件,即2015年度的发掘工作与2016年夏季进行的宫殿区及附近区域的勘探工作(2017年发掘区在“皇台”上,且2016年度夏季钻探并未覆盖该区域,对本次调查参考价值有限,暂不讨论)。现将2015年发掘、2016年夏季勘探与秋季调查三个季度的发现简要整合于图一五。

2016年邾国故城钻探主要在皇台内部及南邻区域进行,发现了大量夯土基址、灰坑、路、窑等地下遗迹。图中可见,钻探区与调查区北部重合,重合区域的地下遗迹主要有三类:壕沟、夯土、路。A区陶片数量虽较周边稍微密集,但由表一、表二可知其数量不多,如果该区域地下遗迹为壕沟、夯土、路等,似乎又可解释这种现象。A与B区域之间的空白区大部分为金水河河道,陶片仅有零星发现。此外,2018年夏,考古队调查了皇台正南与金水河北之间区域,采集到东周剑戈陶范,还可见炼炉的残迹,说明这里也分布着手工业作坊区(因资料尚未整理,暂不详述)。

如果这种推测有一定的合理性,地表散落的遗物类型及数量和地下遗存有一定关联的话,B、C陶片密集区预示地下遗迹可能比较丰富。通过上文的器形统计,可以发现两个特点:一是陶器以常见生活器为主,这与一般居住区的特征较为相似;二是调查区每个小区采集到的陶片中,瓦类遗存均占50%以上,个别甚至达到80%,Z2、Z7、Z8区也是如此,且东周、汉代两个时期比例并无太大变化。综合以上两点,初步推测B、C两处地点可能分布的功能区有两类:一是居址;二是官署及附属的手工业作坊等。此外,还有一些线索也能支持这种推测。其一,从中国城市发展史来看,城市建立最初的目的是保卫王室或公室,城内建筑以宫殿、官署及手工业作坊这种直接服务于王室或公室的功能性设施为主。但是到了东周时期,城市的功能开始转变,随着手工业者和商人脱离土地,开始向城市集中,很多城市都有平民居住区[6]。通过钻探资料可知,“皇台”作为邾国宫殿区时外围修筑一周城壕,与金水河相连。B、C区与“皇台”隔金水河相望,这样一来金水河有可能作为一条天然的界河,在邾国未灭亡之前,将宫殿区与平民区分开,这样的情况可能类似于楚国郢都纪南城[7]。其二,上一部分提到的窑壁、炼渣等可能与手工业生产有关的遗存均是在Z2区发现的。结合城内发现遗物的年代,东周、汉代遗物大量集中,所有遗物中除去零星几片青花瓷片之外极少发现瓷器类遗存,基本可以断定这些窑壁、炼渣年代应为战国秦汉时期。从图一五中显示的钻探结果可知,“皇台”西南部,也就是本次调查区北部偏西位置是一片灰坑区,其中还发现了几座窑址,这几座窑址都在“皇台”中心区之外,大致是呈南北向分布,那么位于其南部的Z2区中有窑址似乎也合理。窑址的存在最直接指向的是手工业。邾国城内手工业的官营性质应该比较明显,一个有力的证据即是2015年发掘、本次调查以及遗址周边地区采集,均发现了在陶器上戳印陶文的现象,几乎覆盖了主要器形(豆、盆、罐、罍、量等),以豆、盆数量最多。因此窑址附近发现的大量砖瓦类建筑遗存可能与官营手工业的管理机构、作坊或者与之配套的市场有关。

四、结语

本次调查尚存在一些问题。首先,由于调查区域地势较为平坦,自然、人为形成的断面少,不足以将发现陶片的情况与地形因素相结合考虑,可能会使分析存在一些片面性;其次,调查区范围不大,分析结果也可能存在一定的偶然性。

参照同时期其他城址的布局,邾国故城遗址可大致分为三个部分:内城、城墙、城市周边地区。调查工作要结合每个区域的特点设计针对性的工作方法。就目前已开展的工作来看,内城中心区“皇台”及其周边主要采用系统钻探的方法,以摸清该区域的功能布局为主要目的;城墙采取重点部位局部解剖的方法,以获取其起建废弃的年代信息;内城除“皇台”以外的区域采取本文介绍的模式,获取该区域的时代、功能方面的信息,此法较钻探法对遗址的破坏小且效率较高。在今后工作中运用这种方法,采集单元的密度可适当减小,以进一步提高工作效率。参考归城调查的工作模式,本次调查区域可作为全部采集区[8],是分析的基础,其他区域可作为一般采集区。本次调查是一次尝试性工作,将调查区选在中心区“皇台”正南,是为了得到相对有代表性的调查结果。调查中较为细致地记录了采集遗物的各种信息,初步建立了数据库,以便于今后的研究者使用本次调查所获得的数据和对本次调查进行补充和勘误。

(参加此次调查的人员有山东大学考古专业2014级、2015级、2016级硕士研究生汤铭明、刘艳菲、张森、李京震、张文涛、朱滢、蒲珅杉,2016级博士研究生曹洋。)

[1]邾国故城遗址位置示意图见本期王青、路国权、郎剑锋、陈章龙:《山东邹城邾国故城遗址2015—2018年田野考古的主要收获》,图一。

[2]关于邾国(战国邹国)的灭亡目前尚无定论,本文不欲讨论此问题。《史记·鲁周公世家》记载:“(鲁)顷公二十四年,楚考烈王伐灭鲁。”依据这种观点,峄山脚下邾国故城作为邾国国都的时间,最多延续到战国晚期。

[3]山东大学历史文化学院考古系、邹城市文物局:《山东邹城邾国故城遗址2015年度发掘简报》,《考古》2018年第3期。

[4]邾国故城遗址平面图及发掘区位置图见本期王青、路国权、郎剑锋、陈章龙:《山东邹城邾国故城遗址2015—2018年田野考古的主要收获》,图二。

[5]中美联合归城考古队:《山东龙口市归城两周城址调查简报》,《考古》2011年第3期。

[6]许宏:《先秦城市考古学研究》(书中系统论述了东周时期各诸侯国都城的布局情况,比如临淄齐故城、易县燕下都均提及了城市中分布有居民区),北京燕山出版社2000年,第99页。

[7]同[6],第94页。

[8]同[5]。