不同严重程度牙周炎患牙对龈下刮治后根面牙石残留率的影响

2019-06-22李铮季瑾刘洋杜鹃刘怡

李铮 季瑾 刘洋 杜鹃 刘怡

牙周病是人们口腔内的最常见的疾病,成年人中患病率高达90%以上,是牙齿支持组织,包括牙龈、牙骨质、牙周膜和牙槽骨因炎症所致的一种疾病,主要临床症状为牙龈萎缩、牙槽骨吸收、牙齿松动,是导致牙齿丧失的一个主要原因。牙周病的病因比较复杂,通常认为是宿主-细菌平衡失调导致的组织破坏[1],而引起平衡失调最主要的局部因素就是龈下牙石和菌斑。不同量的龈下菌斑和牙石又导致了患牙不同严重程度的牙周炎性病变。洁刮治和根面平整(Scaling and root planing, SRP)是用机械方法即超声波洁牙机及手工刮治器械清除牙周袋内根面的菌斑、牙石及内毒素,从而达到降低牙周袋深度、减少牙龈出血、恢复牙周组织健康的目的[2],是最常用的治疗牙周炎的行之有效的方法。

目前国内外关于可保留的不同严重程度牙周炎患牙刮治和根面平整术后牙石残留情况的研究较少,因为刮治是在牙周袋内盲法操作,不能通过直视或探查准确判断是否将局部所有的菌斑、牙石清除干净[3],特别是在深牙周袋底、轴角处以及根分叉处的牙石很难被发现及清除,且操作者的经验、熟练度等因素影响最后的治疗效果[4-5]。

本研究目的是通过牙周内窥镜的可视化作用,观察可保留的不同严重程度牙周炎患牙经传统刮治和根面平整术后残留牙石所处部位及量,分析牙周炎患牙的不同严重程度对龈下刮治后牙石残留率的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象的选择

选取2014-12~2015-12首都医科大学附属北京市口腔医院牙周科门诊中符合纳入标准条件的50 位患者为试验对象。

1.2 纳入标准

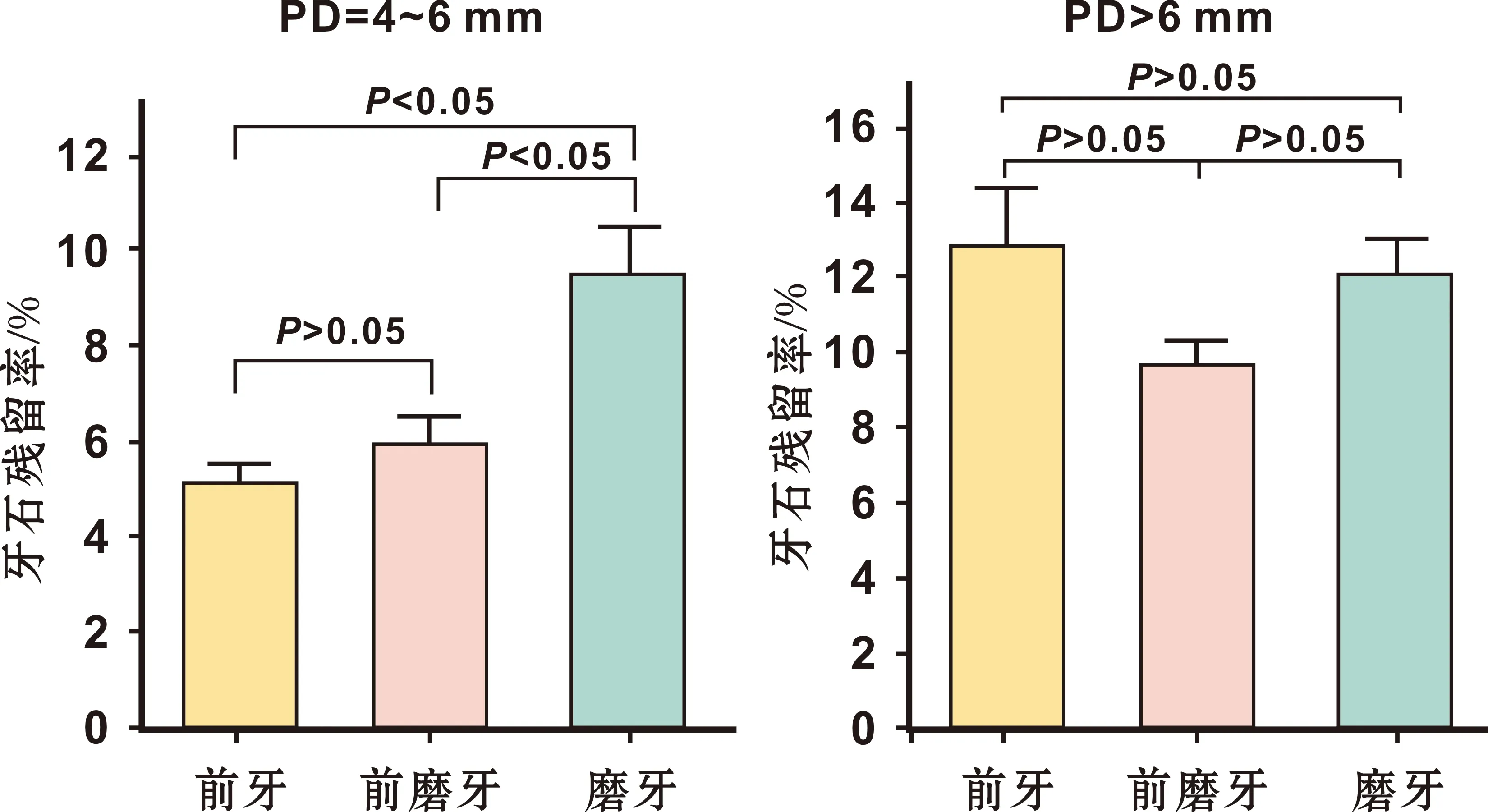

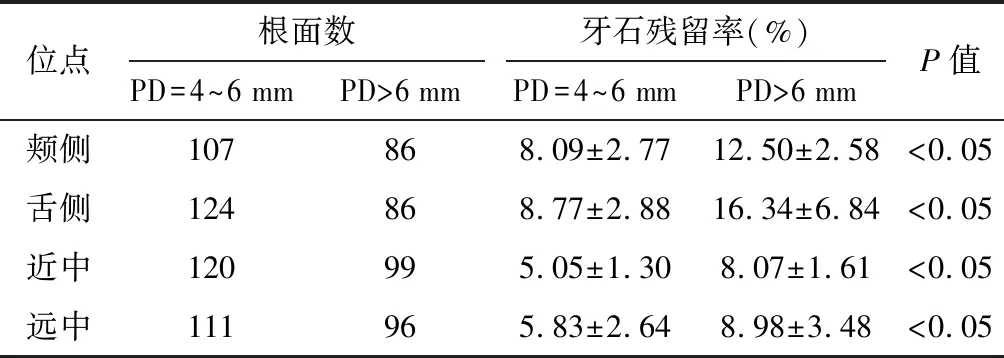

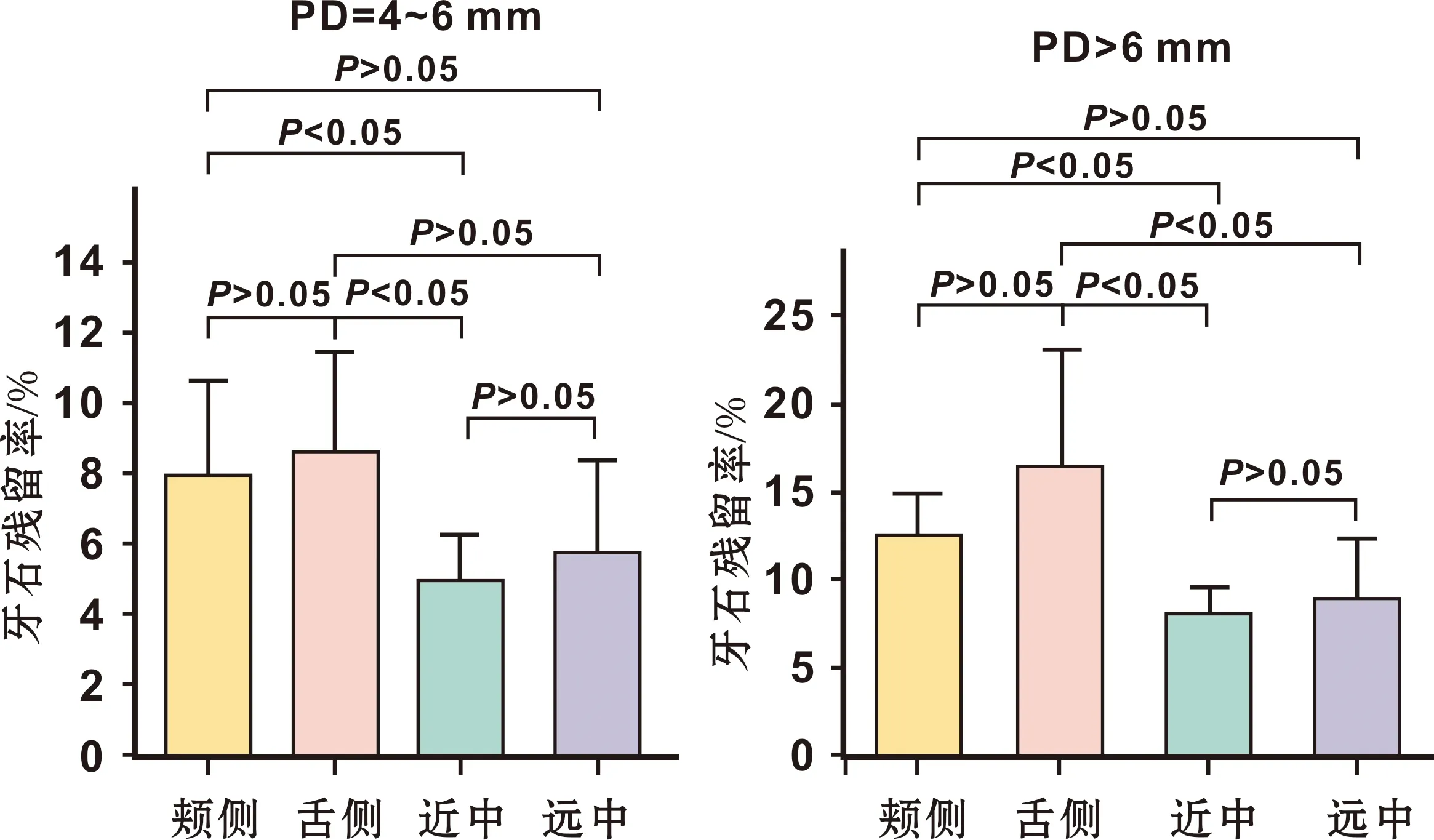

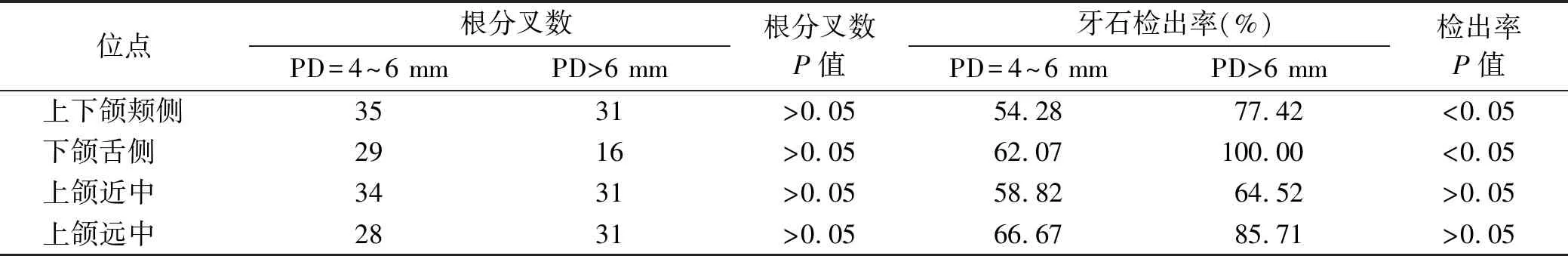

① 根据1999 年牙周病分类国际研讨会所制定的标准诊断为慢性牙周炎的患者; ② 牙周炎已完成龈上洁治仍需接受牙周龈下刮治者,且患者一年内未做过任何牙周治疗; ③ 牙周袋探诊深度至少一个位点≥4 mm, 松动 本研究开始前提交北京口腔医院医学伦理委员会审议批准,所有研究对象均签署知情同意书。 本研究采用单盲随机研究。随机抽取刮治后患者进行检查,所有内窥镜检查由同一名医生完成。 实验开始前对受试者常规口腔卫生指导,然后进行超声龈上洁治。统一使用Williams刻度的牙周探针, 4~6 mm确定为浅牙周袋组, 大于6 mm为深牙周袋组。每颗受试牙最少有一个位点的PD≥4 mm, 行常规超声龈下刮治及根面平整术后,应用牙周内窥镜检查牙周袋内,采集、分析图像,计算牙石残留率。 1.4.1 牙周基础治疗 医生常规使用H3、 H4、 10Z工作尖行超声龈下刮治,工作尖平面尽量平行于牙根面,每个位点均有重叠,然后用Gracey刮治器进行根面平整,之后用尖探针检查根面,确定无牙石后结束治疗。 1.4.2 牙周内窥镜检查(龈下刮治后) 由1 名熟练掌握牙周内窥镜使用的医生对刮治后牙根面进行检查,每次检查手柄与牙根面尽量成固定角度,保留检查时录像资料以备分析。 1.4.3 检查完成后用抛光膏抛光,常规使用3%双氧水行牙周冲洗,碘甘油牙周上药。 仔细检查所有牙面,全程录像,搜索录像资料,同一颗牙同一个根面自牙周袋底到牙龈缘选取不同截面,不能有遗漏,采集处理图片,根分叉内因解剖因素限制不能采集完整图像,只以有无来计数。 各根面牙石残留率的计算:用Photoshop图像处理软件首先导出相应图片,然后圈定根面牙石的区域,即可得出牙石部分的像素值,除以分辨率的平方,即是图片上牙石面积。在松弛的牙周袋内以牙周探针探入,使牙周内窥镜与探针的角度同于检查时牙周内窥镜与牙根面的角度,每个内窥镜视野里约3 mm, 分为上中下三部分各1 mm。计算牙周探针每1 mm区域在图像里所占面积Sa, Sb, Sc,计算牙周探针每1 mm区域实际面积Sa′, Sb′, Sc′, S/S'即为每毫米图像面积是实际面积的倍数。图片上牙石面积/倍数就可计算出实际残留牙石面积,同一根面各部位牙石面积相加即为该根面残留牙石面积,在此记为sum1; 最后将sum1除以整个根面的面积sum2,即为单个根面的牙石残留率(%),按同样方法计算所有患牙的根面,可得出所有根面的牙石残留率。各面平均牙石残留率相加除以4即为该牙牙石残留率。多根牙根分叉内不能完整检查,故根分叉内牙石不计算在内。 共纳入50 名患者,平均年龄(40.16±10.71) 岁, 其中男性23 例, 女性27 例。 本实验共有400 颗患牙(前牙135 颗、前磨牙121 颗、磨牙144 颗)的829 个根面纳入临床观察。其中PD=4~6 mm的根面 462 个, PD>6 mm的根面367 个。 术后患牙牙石残留率前牙、前磨牙、磨牙各个牙位, PD>6 mm组均大于PD=4~6mm组(P<0.01)(表 1)。 PD=4~6 mm时,单因素方差分析行统计学分析,得出P=0.016,即P<0.05, 存在统计学差异。 两两比较结果为,前牙与磨牙、前磨牙与磨牙牙石残留率均P<0.05,有统计学差异(图 1)。说明在PD=4~6 mm时不同牙位牙石残留率存在显著差异,前牙、前磨牙与磨牙牙石残留率逐渐增高。 PD>6 mm时,单因素方差分析行统计学分析,得出P=0.158, 即不存在统计学差异(图 1)。 表 1 不同探诊深度不同牙位患牙牙石残留率比较 Tab 1 Comparison of calculus residual rate of the teeth with different probing depths 牙位牙石残留率(%)PD=4~6 mmPD>6 mmP值前牙 5.19±0.4512.96±1.46<0.01前磨牙6.01±0.579.73±0.68<0.01磨牙 9.61±1.0011.74±1.33<0.01 图 1 前牙、 前磨牙与磨牙牙石残留率结果 Fig 1 Comparison of calculus residual rate among anterior teeth, premolars and molars 400 颗患牙的829 个根面牙石残留率结果见表 2。 两独立样本t检验结果表明, PD=4~6 mm组与PD>6 mm组在颊侧面、舌侧面、近中面及远中面均有统计学差异(P<0.05)。 PD=4~6 mm组根面不同位点牙石残留率组内行单因素方差分析,得出P=0.051,接近0.05。颊侧与近中、舌侧与近中P<0.05,有统计学差异; 其余各面两两之间比较P>0.05不存在统计学差异(图 2)。 PD>6 mm组根面不同位点牙石残留率组内行单因素方差分析,P=0.007,P<0.01,认为存在统计学差异。进一步行两两比较,颊侧与近中、舌侧与近中、舌侧与远中P<0.05,有统计学差异;其余各面两两之间比较P>0.05,不存在统计学差异(图 2)。 表 2 不同深度不同位点患牙牙石残留率 Tab 2 Comparison of calculus residual rate among different sites of the teeth with different probing depths 位点根面数牙石残留率(%)PD=4~6 mmPD>6 mmPD=4~6 mmPD>6 mmP值颊侧107868.09±2.7712.50±2.58<0.05舌侧124868.77±2.8816.34±6.84<0.05近中120995.05±1.308.07±1.61<0.05远中111965.83±2.648.98±3.48<0.05 图 2 各根面牙石残留率结果 Fig 2 Comparison of calculus residual rates among different sites of root surfaces 本研究中共纳入144 颗磨牙, 探及235 个根分叉位点。磨牙不同深度根分叉内牙石检出率见表 3。 PD=4~6 mm时,磨牙根分叉内牙石检出率为54.28%~66.67%; PD>6 mm时,磨牙颊侧根分叉内牙石检出率为64.52%~100%。下颌磨牙舌侧根分叉内牙石检出率达到100.00%。结果表明,PD=4~6 mm时各位点根分叉内牙石检出率比PD>6 mm时小,对颊侧及舌侧根分叉内牙石检出率行 检验进行统计学分析,P<0.05,有统计学差异;近中及远中根分叉内牙石检出率P>0.05,无统计学差异(表 3)。 表 3 磨牙不同深度不同位点根分叉内牙石检出率 牙周洁刮治的目的是去除牙石、破坏菌斑,以促进宿主组织修复再生[6]。因为是在牙周袋内盲法操作,常规的龈下刮治及根面平整很难完全去除所有根面上的牙石,尤其是探诊深度大于5 mm的位点[7]。在本研究中,所有刮治完成后,医生自己以尖探针检查根面,确认无牙石残留后再在内窥镜下检查。 本实验所纳入患牙牙周探诊深度均≥4 mm,最深者达到10 mm。按牙周探诊深度分为PD=4~6 mm及PD>6 mm 2 组。各位点PD>6 mm组比PD=4~6 mm组牙石残留率高,Rateitschak等实验表明,对于牙周非手术治疗的根面平整,有深牙周袋的牙齿刮治器难以到达[8]。随着牙周探诊深度的增加,菌斑、牙石清除难度进一步增加[9-11],丰富的临床操作经验对尽量多的清除牙石很有意义。而且,随着牙周袋深度的增加,颊侧、舌侧根面变窄明显,后牙远中面操作困难度加大,清除牙石难度增加。PD=4~6 mm时,牙周内窥镜尖端可以容易的探入牙周袋内,且通常此深度范围内炎性肉芽组织较少,所以残留牙石检查比较准确。PD>6 mm时,由于牙周内窥镜尖端长度所限,完全深入牙周袋底难度较大,且由于袋内壁及袋底肉芽组织较多,故实际残留牙石较检查值偏大。根据牙根数目的不同,患牙类型可分为单根牙及多根牙。单根牙又分为前牙及前磨牙。这两类牙根外形不同,前牙近中及远中根面多较平整,较易清除牙石; Booker等[12]报道,在一项对50 颗上颌第一前磨牙的研究中,近中凹陷的发生率为100%,这对牙石的清除极其不利。多根牙因角度及牙周内窥镜尖端宽度的限制,根分叉内不能完整地检查,故检查到的牙石面积较实际残留牙石面积少。按PD=4~6 mm及PD>6 mm分组,按前牙、前磨牙、磨牙分类,组间比较,均有明显统计学差异,说明牙周袋深度与牙石残留率有必然关系。PD=4~6 mm组内比较,P<0.05,说明不同的牙位牙石残留率不全相同。进一步行两两比较,得出前牙与磨牙、前磨牙与磨牙之间均有统计学差异,而前牙与前磨牙之间没有统计学差异;说明单根牙之间牙石残留率大致相同,而多根牙比单根牙牙石残留率明显增多。PD>6 mm组内比较,因牙周袋较深,牙石清除难度没有因为牙位的不同而有太大变化,所以牙石残留率没有显著差异。 磨牙颊侧根分叉包括上、下磨牙,近中、远中根分叉只有上磨牙,舌侧根分叉只有下磨牙。考虑到根面刮治器械的宽度,相当数量的磨牙根分叉难以进入以进行彻底刮治[13]。由于根分叉的穹隆处、根面的凸起或者凹陷等不规则结构,导致器械即使可以进入根分叉,仍难以完成操作[14]。研究发现,彻底清除磨牙根分叉内的龈下菌斑和牙结石是极为困难的[13]。相同根面比较,PD=4~6 mm时根分叉内牙石检出率比PD>6 mm低。下颌磨牙舌侧根分叉入口比颊侧更靠近根尖方向[15],上颌磨牙近中根分叉入口偏腭侧1/3, 而远中根分叉入口位于牙齿中央[16]。所以,磨牙舌侧根分叉内牙石检出率比颊侧高,远中根分叉内牙石检出率比近中高。上颌磨牙远中根分叉入口处相比其他部位的入口更靠近根方[17]。PD=4~6 mm时,磨牙各面根分叉内牙石检出率自高向低依次为远中、舌侧、近中、颊侧; PD>6 mm时,各面磨牙根分叉内牙石检出率自高向低依次为舌侧、远中、颊侧、近中。由于上磨牙远中、下磨牙舌侧所处位置及颊舌的影响导致较大的操作难度,这两个位点根分叉内牙石检出率均较高。下颌磨牙舌侧根分叉内牙石检出率达到为100.00%,提示我们在临床操作中要特别注意这些部位的特殊解剖形态,以进行彻底清除。 本实验通过对不同严重程度的牙周炎患牙行龈下刮治后牙石残留率的分析发现,牙周袋的深度影响牙石清除效果。随着牙周袋深度的增加,根面牙石残留率随之增加;牙周袋浅时,多根牙比单根牙牙石残留率明显增多;牙周袋过深时,不同牙位之间牙石残留率没有显著差异。浅牙周袋组根分叉内牙石清除效果优于深牙周袋组。1.3 研究方法

1.4 治疗方法

1.5 根面牙石残留率计算

1.6 统计分析

2 结 果

2.1 纳入临床观察牙数及根面情况

2.2 不同牙位患牙牙石残留率比较

2.3 根面不同位点患牙牙石残留率比较

2.4 磨牙根分叉内牙石检出率比较

3 讨 论

3.1 按牙周探诊深度进行统计学分析

3.2 磨牙根分叉内牙石检出率分析