探寻本体论与方法论的统一

2019-06-17胡家祥

胡家祥

摘要:印度、中国和希腊上古时代的先哲都意识到力量与法则或乾辟与坤翕构成天地萬物,毕达哥拉斯、柏拉图和我国《周易》《老子》更描绘了具有基元性质的象数。近现代科学的开创者大多满脑子充溢毕达哥拉斯主义精神,当代科学普遍倾向于四维的波动的场型或球体的宇宙观。从球体中任取一瓣,我们易于发现太极生两仪、乾辟坤翕的普遍法则,并昭示物质、能量和信息是构成天地万物的三元,还正好吻合凝聚古希腊哲学家集体智慧的“四因”说。在黑格尔辞世近两百年后,当代哲学有可能达成本体论与方法论的新的统一。

关键词:本体论;方法论;传统哲学;当代科学;辩证法

中图分类号:B01 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2019)05-0068-06

20世纪初叶,德国产生格式塔心理学,提出迥异于传统习见的新观点,认为人们在知觉外部事物时实际是整体先于部分,即把事物知觉为统一的整体而不是知觉为一群个别的感觉。这一革新观点不仅适用于解释个体人对于个别事物的认知,而且适用于人的整个族类对于整个宇宙的认知。今天我们看到,远在上古时代,东西方的先哲就在宇宙观领域百家争鸣,很多有价值的见解在现代甚至焕发了青春,显示出强大的生机与活力。

一、东西方上古先哲的相似推测

马克思曾指出:“希腊人,永远是我们的老师,因为他们有这样伟大的天真,这种天真把每一件事物,可以说,不加掩饰地摆在事物本质的纯洁的光线的照射之中。”① 应该说,无论是西方还是东方,“轴心时代”乃至之前的先哲都是如此。究其原因,他们一方面没有观念的遮蔽,另一方面较少物欲的牵扯,因而能保持心明如鉴,拥有敏锐的直觉,往往比后世更能虚心接受和亲切体认宇宙律动的信息——或如庄子所描述的,“淡然独与神明[即精神]居”,“独与天地精神往来而不敖倪于万物”(《庄子·天下》)。

从这方面看,东方文化更有着悠久的传统。早在公元前15世纪左右,《黎俱吠陀》就试图以神话形式解释自然现象,其中有两个神话人物最能代表初民对宇宙存在与发展所包含的内在矛盾的理解。其一是因陀罗,全书约有四分之一的篇幅歌颂这位雷神和战神,描述他腹大充满了苏摩(一种让人精力充沛、斗志旺盛的液体),躯干超过大地的十倍以上,手握金刚杵,力大无穷,常能降服群魔;其次是伐龙那,他以公平执法著称,具备一切智,是天地万物和人类社会的立法者,天地因之奠定,日月星辰依照他制定的法则运行,且能洞察人的真伪,任何阴私都逃不过他的眼睛。因陀罗之力与伐龙那之智,可以说是宇宙及万物所包含的动力因和形式因的人格化体现。

数论派是印度哲学最古老和最重要的流派之一,据传释迦牟尼早期曾师事过数论师。《黎俱吠陀》中的创造天地的“生主”亦作“原人”,数论派将他称之为“神我”,认为他与原质(自性)交合生成二十三谛而构成了世界万物。神我与自性其实可类比于人类的男女。

我国上古时代的先哲“远取诸物,近取诸身”,也参照男女二性区分阴阳乃至乾坤。老子冥思宇宙的本原,意识到难以称名,在“大”(太)与“道”之间权衡之后,也许是为了便于描述其“周行而不殆”(《老子·25章》)的特性而选择了后者。他推断说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”(《42章》)从汉初河上公起②,对“一”“二”“三”的解释多有不同,我们这里并不企求确诂,不过从中看到老子心目中已有数的观念,且意识到追溯于宇宙本根,其实是简单的要素构成芸芸大千世界。

比较而言,《周易》对宇宙本原的描述较为明确。《系辞上传》写道:“易有大极,是生两仪,两仪生四象。四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。”这六句话宜分为两组:前三句讲的是宇宙论;后三句说的是人事。太极生两仪,可解为分化出实体性的天地或功能性的阴阳及乾坤;两仪如何生四象?在逻辑上还有待辨识。

通过简单的数目描述宇宙的起源和万物的本体在西方上古先哲中更为突出,他们更为讲求表达的明晰性和确切性。据传毕达哥拉斯有一句格言:“得尔福的神谕是什么?圣十。”③ 因为“10”这个数包含了1、2、3、4四个数目或称“四元”:其中“1是点,2是线,3是三角形,4是棱锥体”,“所有这些都是同类个别事物的初始和本原”,“它蕴含了永远流变不居的自然的源泉”④。难能可贵的是,该学派对天体运动有着远超同时代人的理解。据亚里士多德记述,“大多数人认为,大地位于中心,……但是,意大利的所谓毕达哥拉斯学派,却持相反的意见。他们说,中心是火,大地不过是群星中的一颗,它环绕着中心作圆周运动,从而生成黑夜和白昼”⑤。

柏拉图的思想无疑受到这一学派的影响。他曾多次游历意大利南部,并曾设法从费罗劳斯手上得到记录毕达哥拉斯思想的著作,一般认为《蒂迈欧篇》的撰写明显受到毕达哥拉斯派思想的启发,至少反映出他对该学派思想的珍视。相对而言,柏拉图更为侧重于从几何角度描述世界的本原。他创办雅典学园,据传在门口张挂了一块牌匾,上写“不通晓几何者勿进”;他提出 “学习就是回忆”的观点,其论据多采自人们对几何学问题的认知(见《曼诺篇》)。

值得玩味的是,若将毕达哥拉斯派与柏拉图的观点统一起来,刚好接近于我国《周易》的象数学。

二、近现代科学催生的象数图式

科学研究旨在揭示事物存在和发展变化的确切信息。它一般需要从经验和先验(先于经验)两个方面切入。经验的东西首先来自感官感觉,先验的东西中还包含先天的成分,在特定的情况下可以自发呈现。因此不仅在西方,而且全人类的认识活动都包括两种对立趋向。就西方文化史而言,一般称二者为“亚里士多德传统”和“柏拉图传统”。

柏拉图传统由毕达哥拉斯学派延续而来,亚里士多德传统的前驱者或可认作是米利都学派。历史发展的辩证法往往出人意外的吊诡:在普遍崇尚超验存在的13世纪,由于亚里士多德著作的被发现,其经验主义的宇宙观经托马斯·阿奎那等的学习和改造,竟然与基督教的教条凝聚在一起,对自然科学的进步起到强大的推动作用;而20世纪在科学到处高奏凯歌的氛围中,竟有一部分人的触角深入于物理世界的“自组织”研究,在一定意义上说是复兴了毕达哥拉斯—柏拉图传统。当然,确切地说,两种传统一直存在,只是其主导地位在特定时段辩证转化而已。即使是同一个人,如果他着眼于某些个别物理事实的归纳而得出结论,会倾向于亚里士多德的方法论;而当他企求对宇宙万物作整个把握,很可能就转向毕达哥拉斯—柏拉图的方法论了。我们甚至可以说,对于一些杰出的科学家,二者往往兼而有之。

由此我们易于理解著名的科学史家亚·沃尔夫基于大量史实所下的论断:“近代科学的开创者们满脑子都是毕达哥拉斯主义的精神。哥白尼和刻卜勒(即开普勒——引者)尤其如此,而伽利略和牛顿也大致如此。”⑥ 我们还可以补充说,现代科学的开创者们同样是如此。如爱因斯坦、普朗克等孜孜不倦地从事科学探索的动机就在于“以最适当的方式画出一幅简化的和易领悟的世界图像”⑦。

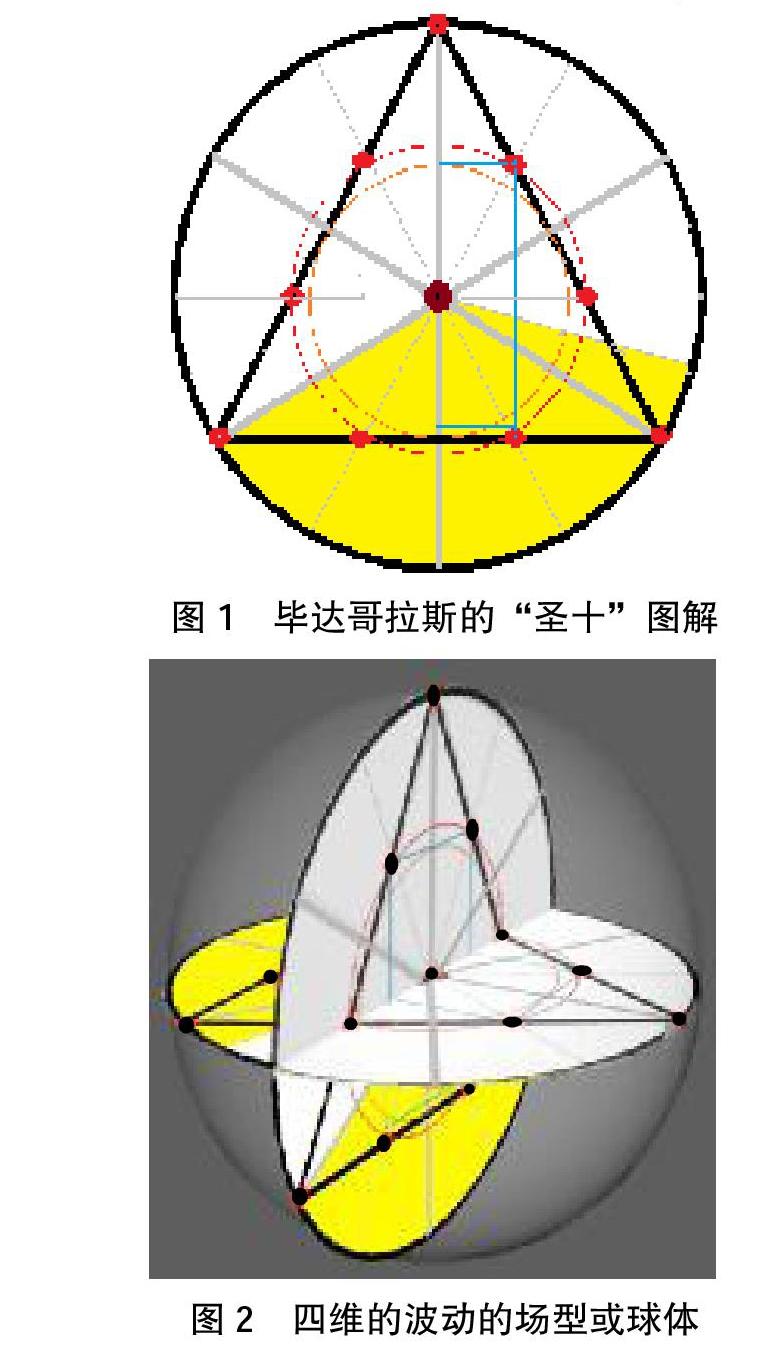

伽利略所著的《试金者》有一个基本观点,即认为宇宙之书是“用数学语言书写的,它的符号是三角形、圆形和其他几何图形,没有它们的帮助,人们无法理解任何一个单词;如果没有它们,人们会在黑暗的迷宫中徒劳游荡”⑧。在这样的思潮中,17世纪英国数学和物理学家罗伯特·弗鲁德(Robert Fludd,1574-1637)用一个正三角形对“圣十”作了图解,即将1、2、3、4作为点的数目按一定规则排列成一个正三角形⑨(见图1)。

考虑到正三角形一般具有超稳定或确定不移的性质,而现代科学的自然观更倾向于世界是“钟”与“云”或确定性与不确定性的統一,我们不妨借鉴我国先哲的“太极图”的样式将此三角形加上一个圆圈,从而显现万物周流不息的特性;且显然更合乎现代宇宙大爆炸理论产生之后的宇观图景。从伽利略到牛顿时代,人们普遍倾向于世界像一架“钟”,但20世纪出现的量子力学认为世界更像是“云”状。当代著名的科学哲学家波普尔予以折衷而写道:“有许多事物,自然过程与自然现象,我们可以把它们摆在左边的云与右边的钟这样两个极端之间。”⑩ 也就是说,无论是宏观还是微观世界,都宜看作是“云”与“钟”的统一。(见图2)

于是我们发现,三角形的重心或垂心正好是圆心;而十个点中另外九个点构成双层环绕:六个点以600区隔分布在内圆的圆周上11,三个点以1200区隔分布在外圆的圆周上。从中较易见出,黄金角(137.50)与黄金矩形(约5∶8)的比值作为无理数可构成有序与混沌(二者联系着必然与自由)的边界。

此图一方面大略展现了宇宙潜在的基本结构,同时它也较为直观地反映出人类的心灵结构(后述),或许可以从中窥测到某些贯通天(大宇宙)与人(心灵—小宇宙)的奥秘。我们看到,无论是物理世界还是心灵世界,最原始也最基本的活动方式其实是“一”(圆心)与“多”(圆周)的双向运动。就宇宙的演化而言,由一到多是乾之辟(辐射、扩散),也就是膨胀;由多到一为坤之翕(辐集、凝聚),也就是坍缩。天地间万物的生长与衰亡过程也都贯穿着这两种基本倾向。

庄子将人所面对的外部世界分为“物之粗者”、“物之精者”和“不期精粗者”,是一种很深刻的思想。在他看来,人们的感官所及者为“物之粗者”,若深入其内部,通常能知且能言的只是“物之精者”,而对于更深层的“不期精粗者”则是“知(能力)所不能知者,辩不能举也”(《庄子·徐无鬼》)。从现代哲学的观点看,物之粗者是个别,物之精者为特殊,不期精粗者则为一般(绝对)。由于人类发明语词是为了区分事物,不免相对性,因此对于绝对的存在便无从言说(可视为科学研究的奇点)。

当然,实际事物不会是一个平面,通常是一个四维的波动的场型(爱因斯坦称为“时空连续区”)或球体(霍金甚至将宇宙比喻为一个“泡泡”)12。在一个球体中,可能有无数个这样的平面交织在一起,产生复杂的运动过程。不过若我们任意选取球体的一瓣,无论对它从何种维度考察,都会是见图3所示的这样的平面,从中我们不难分辨出多重信息。

其一,我国先哲所讲的太极生两仪或一阴一阳之谓道,的确揭示了万事万物的普遍法则。乾健不息,是事物发展变化的动力因;坤厚载物且成物赋型,具有“大、直、方”及“黄中通理”诸特点,当为事物存在和发展变化的形式因;太极作为世间万物的起始点和归宿点,无疑是目的因;金岳霖先生论“道”,体悟到万物莫不“居式由能”13,正合《周易》之意。其中式主翕与能主辟,实与熊十力先生的乾辟坤翕、辟翕成变的宇宙观潜在一致。按现代科学的观点,主辟者为能量,主翕者为信息;如果宇宙大爆炸之前是一个能量包,那么它一定包含有万物变化之“宗”的信息;按照伽莫夫等的热爆炸理论,原子(物质元素)只有在天体温度下降到一定阀值时才能形成14,最先出现的是氢原子,以后逐渐聚合为氦原子等——到目前为止,宇宙中氢与氦的丰度为99%,而且二者的比例为3∶1。物质元素构成的事物直接诉诸人的感官,所以最易于为人们所关注和研讨。

其二,此图不仅可以涵括亚里士多德的“四因说”——它凝聚了古希腊自然哲学家的集体智慧,还与20世纪科学界的新发现相一致。20世纪中叶诞生了信息论等学科,现代控制论的奠基人诺伯特·维纳从哲学高度将信息与物质、能量并提,认为信息既不是物质,也不是能量,三者是平列的、人类赖以生存和发展的三大要素。其后哈佛研究小组描绘出“资源三角形”,也正好与此图相吻合。物质和能量是显见的,信息虽不可见,却如影随形、无处不在,应该是科学研究的重点15。由于科学已发现物质和能量守恒,那么也当可以说,本原性质的信息不灭16。比较而言,物质以空间显现,具有广延性;能量虽然扩散于空间,但主要以时间显现其涨落;由于信息依托于物质存在,须借助能量才能传播,所以到处存在于时空之中,三者相互依存。人们甚至有理由推断,宇宙大爆炸之前的存在——我们的先人常称为“太极”,当是能量、信息和物质的“三位一体”。

其三,如果说将能量、信息和物质三者归于“太极”只是一种逻辑的推论,无从证实或证伪,那么在经验层次上仍可找到入手处,今天的科学技术完全有可能验证:一棵橡籽一定是物质、能量与信息的“三位一体”,而由它生长出来的参天橡树的每一根枝条或每一片叶子也一定是三者的凝聚。由此触及当代方兴未艾的“复杂性科学”,它实质上旨在探究有机界乃至无机界都包含有相对于认识主体来说是先验的甚至超验的“自组织”的信息。

三、广泛普适性与解释力的验证

基于上述,我们有理由相信,即使是一只小到人的肉眼看不见的阿米巴,其体内也蕴含着一辟一翕的组织结构。也许,这种基本信息贯穿于天地万物的发展进化过程之中,没有须臾的缺位。

首先,在无机界可见它活动的身影。20世纪的科学界实际上在掀起一场新的世界观革命。从爱因斯坦发现相对论到量子力学与牛顿力学比肩而立,再到“复杂性科学”的兴起,观念的变革越来越深入。1959年苏联科学家贝洛索夫以溴酸钾氧化柠檬酸,发现有节律的化学振荡现象,振荡时间也极准确。1964年,另一位苏联化学家扎鲍廷斯基改进这一实验,用溴酸钾氧化丙二酸,更加鲜明地出现了时而变蓝、时而变红的化学振荡现象,并且展现出同心圆形或旋转螺旋状的卷曲花纹波,且由里向外“喷涌”,蔚为壮观。1968年,比利时化学家普利戈金提出耗散结构理论予以解释,认为一个开放体系在达到远离平衡态的非线性区域时,一旦该体系的某一个参量达到一定阈值后,通过涨落就可以使体系发生突变,从无序走向有序,产生化学振荡一类的“自组织”现象。承认“自组织”就必须追溯于本原性质的信息储存,它潜在地为宇宙及其包含的万事万物的发展变化定向。而“涨落”概念正好是“乾辟坤翕”两种势用的变体,或者说是内部波动的球体中“辐射”与“辐集”的具体体现。

其次,在有机界,“自组织”的现象更为普遍。英国大气学家詹姆斯·洛夫洛克于20世纪60年代末提出“盖亚假说”(Gaia hypothesis)以解释地球的生物圈。他认为,地球的“生物圈是一个可以自我调节的实体,它能通过控制化学和物理环境来维持我们的星球保持健康”17。换句话说,地球是一个超级生态系统,它具有无数相互作用和反馈环,可调节极端温度,保持大气化学成分和海洋的相对恒定。几十年来,这一假说得到越来越普遍的认同,今天很多学者已称之为“学说”而非“假说”。它有力地揭示了地球生态系统的自组织、自修复功能。据此人们可以推断:在每条河道的出海口,一定有许多生物(特别是微生物)在为净化污染而辛勤劳作,犹如现代城市的环卫工。——经科学家们实地考察和研究,情况确实如此!此外,目前人们广泛关注的地球生态学的每一个层级,都包含着乾辟与坤翕矛盾的变体形式。从作为其单元的生物个体(个体自身也是一个系统)的蓬勃生长的美与耐受适应之美,到生物种群中包含的竞争之美与互利之美,再到生物群落包含的多样性之美和协调性之美,以至景观层次的人工之美与天然之美,等等,均显示出一种内在的秩序。最为具体而明显的实例是,在植物生理学上,人们不难发现,任何一棵植物生长和形态的发生,“基本决定于生长诱导激素(其浓度从芽尖向下减少)和生长抑制激素(其最大浓度出现于根的较上部)的相互作用。由于这种相互作用,驻波(频率相同,传输方向相反的两种波) 出现了,这预示着植物的形态发生”18。这种普遍现象,若取《周易》的思想,正可谓是“辟翕成变”。

第三,从发展趋势上看,虽然我们有理由对科学界打通无机界与有机界之间的壁垒持乐观态度,但是必须俟之以时日;由于人类的精神领域具有最为复杂的信息交织结构与传递过程,所以我们这里着重从精神文化领域入手剖析,一方面当然力图证实,另一方面也诚恳期待证伪(以明确其适用的范围)。

基于人类的生存需要和心灵能力,人类迄今为止创造的文化大厦可以说是集真善美为一体的宏伟建筑,具体一些说包括科学、道德和艺术三大领域。伟大的启蒙思想家康德的三大《批判》正是对三者的卓越探究。康德发现,从心灵活动的趋向看,创造科学文化的思辨理性与奠定道德文化的实践理性的活动刚好相反。在《实践理性批判》“导言”的末尾他写道:“在当前的批判中,我们将从原理开始而进到概念,而从概念出发才尽可能地进达感觉;反之,在思辨理性那里我们则必须从感觉开始而在原理那里结束。”19 在后来撰写的《判断力批判》的“导言”中他称这两个领域之间仿佛有一条“鸿沟”,要求人们在理论上联结起来。可以说,康德认为求美(艺术)是寻真(科学)与持善(道德)两种文化之间的桥梁。显而易见,寻真活动通常表现为辐集20,持善活动通常表现为辐射21,而审美活动则实现了二者的统一。

深入于各个文化领域,无不蕴含同型的逻辑结构。在科学活动中,发散式思维即是辐射,收敛式思维则是辐集。按照中国哲学的传统观念,道德活动最基本的目标是造就孔子首倡的理想人格——“志士仁人”(《论语·卫灵公》)。比较而言,突出效法“天行健”而自强不息者当为“志士”,偏重效法“地势坤”而厚德载物者则为“仁人”。志士锐意进取,通常为辐射趋向主导;仁人坚持博爱,辐集趋向明显22。审美和艺术活动中的“移情”与“同构”、酒神精神与日神精神、浪漫主义与古典主义等二元对立,都可以、且应当通过辐射与辐集或乾辟与坤翕两种倾向的张力予以解释。作为大艺术家的歌德基于切身体会说得好:“艺术家对于自然有着双重关系:他既是自然的主宰,又是自然的奴隶。他是自然的奴隶,因为他必须用人世间的材料来进行工作,才能使人理解;同时他又是自然的主宰,因为他使这种人世间的材料服从他的较高的意旨,并且为这较高的意旨服务。”23 一般而言,从事科学活动,要求主体是现实的奴仆;而着眼于道德立法,则要求主体是现实的主宰;艺术活动的主体则二者兼之。

以上我們的着力点均在于证实,进一步的检验需要延伸于现时的未知领域,这里提供一个易于证伪的课题。灵感思维是人类迄今尚未揭开的奥秘,无论在科学、艺术或宗教掌握方式中都弥足珍贵。几十年前钱学森先生倡导建立思维科学,将人类思维方式区分为形象—直感思维、抽象—逻辑思维和灵感—顿悟思维三种。他公允地指出,迄今为止,“思维学中只有抽象思维研究得比较深,已经有比较成熟的逻辑学,而形象思维和灵感思维还没有认真研究,提不出什么科学的学问”24。在实验科学的研究一时难以取得突破的情况下,我们姑且依据前述逻辑提出一点猜测,或许可资相关专业的研究人员参考:灵感是由人类精神系统的深层迸发出的具有创造性的思想火花,它是主体意识阀下辐射与辐集两种势用共同作用的结果,前者担当自由选择的功能,后者担当恰当规范的功能,二者针对特定问题域经过多重反馈和调适而作出某种最优选择呈现于意识层面,即灵感——它并非神灵附体,而是精神系统“自组织”的结果。这两种势用的协调取《周易·系辞传》的说法就是“乾知大始,坤作成物。”