泗州戏清唱剧《摸花轿》创腔技法分析

2019-06-15

站在我国戏曲音乐发展的宏观视角,当今戏曲音乐正处于第四次变革期,即传统戏曲在西方音乐、新音乐的影响下,形成了传统戏曲音乐创作模式向现代戏曲、新音乐创作模式演进的变革。①详见韩启超《亦腔亦史——音乐在戏曲继替变革中的作用研究》,文化艺术出版社,2013年,第265—266页。过程中,融入西方专业作曲思维的京剧现代戏创作对我国戏曲音乐的发展产生了重要影响,许多地方剧种纷纷效仿,学习京剧现代戏的音乐创作经验,加入了戏曲改革的行列,其中,包括“泗州戏”(又称“拉魂腔”)。

泗州戏自20世纪60年代末移植了多部京剧“样板戏”,此后,逐渐改变了由演员设计唱腔的传统创腔模式,走上了专业创作之路,开始定腔、定谱,进而引发了唱腔旋律、乐队伴奏以及板式等一系列革新。仅从唱腔音乐的角度看,许多曲作者或采用新的创腔方式对某些传统腔调加以现代性的改造,或借助新的手段以及融入新的元素等创立新腔,极大地丰富了泗州戏的唱腔音乐语言,推动了该剧种的发展。基于此,论文以泗州戏清唱剧《摸花轿》中几个原创或新编唱段为例,通过不同唱段旋律之间、所选唱段与泗州戏传统腔调之间以及部分唱段与三首皖北民歌旋律之间的比较分析,总结其突破传统唱腔结构以及组腔方式的具体做法及其对当代戏曲音乐创作所具有的启示意义。

一、泗州戏清唱剧《摸花轿》创作概况

由徐志远作曲、安徽交响乐团与安徽省泗州戏剧院联手打造的大型泗州戏交响清唱剧《摸花轿》完成于2012年,并于同年10月首演于国家大剧院。该剧改编自同名花鼓灯歌舞戏,同时,将泗州戏的传统腔调与皖北民歌融为一炉,通过移植、拼贴以及再创作而形成的,在泗州戏传统唱腔戏剧化、地方戏曲现代化与交响化等方面进行了重要探索,成为泗州戏发展史上一次具有里程碑意义的尝试。如周春阳指出:“泗州戏清唱剧《摸花轿》标志着泗州戏在中西方音乐的交融与碰撞中,从传统走向了现代。它忠实于传统又走出了传统,是一部融入多元音乐元素和多元文化内涵的清唱剧。”②周春阳:《从传统走向现代——泗州戏交响清唱剧“摸花轿”的艺术探索》,《中国文化报》2012年10月6日。

整部剧由上、下半场共17段组成,在形式与内容方面充分体现了东、西融合的创作思维。其中,以泗州戏音乐与皖北民歌为“内容”,而“形式”则是西方古老的大型声乐套曲—清唱剧;从结构角度看,该剧音乐在不同层次的结构布局上还具有西方曲式结构中的回旋性与再现性特征(见表1)。

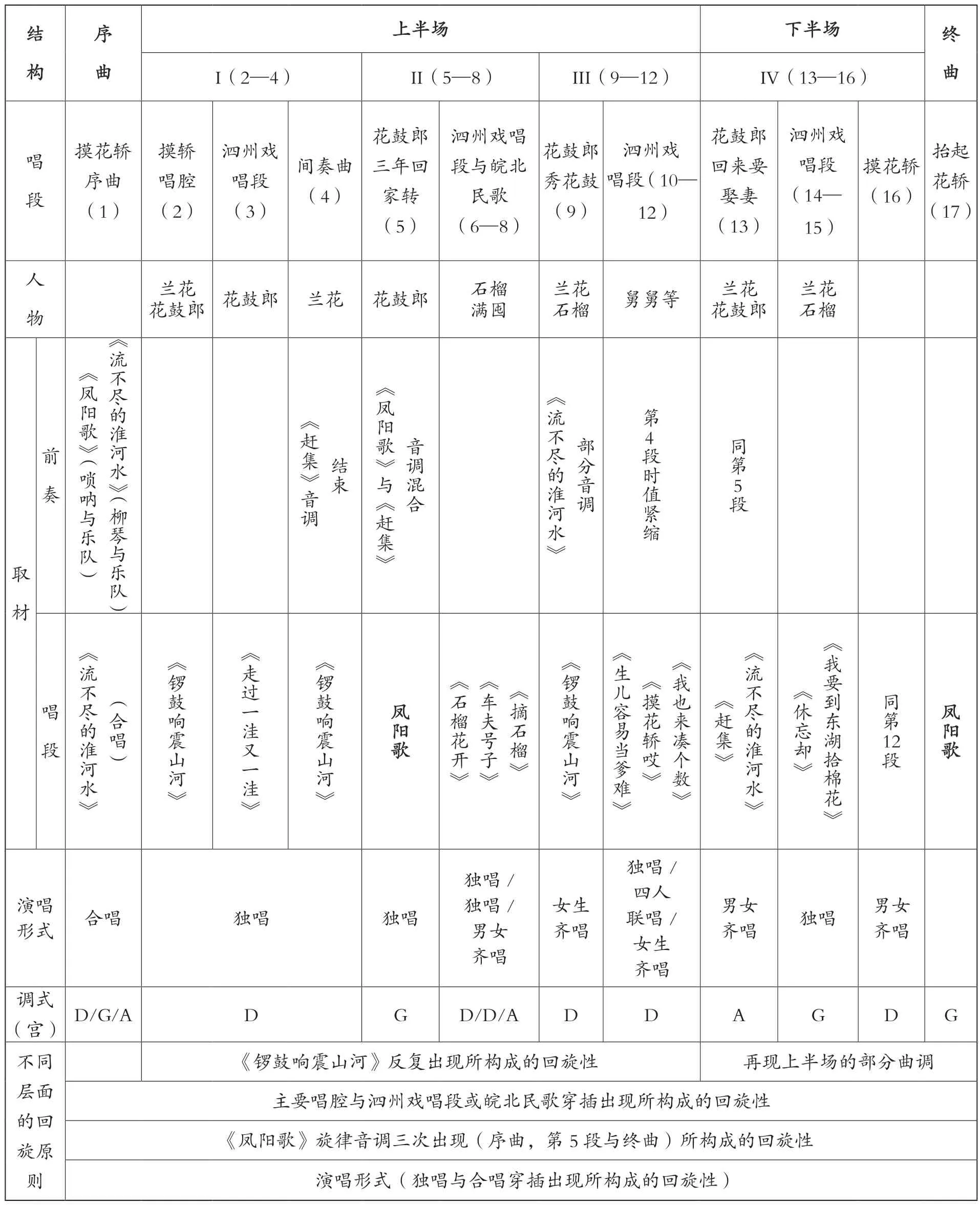

表1 《摸花轿》结构图

如表1所示,从宏观的角度看,根据音乐语言方面所表现的特征,除序曲与终曲外,中间的15段可分为四个部分:第一部分由第2—4段组成,其唱腔音乐以传统的泗州戏经典唱段《锣鼓响震山河》(下文简称《山河》)为主,中间穿插了另一泗州戏唱段《走过一洼又一洼》;第二部分是第5—8段,其音乐由民歌《凤阳歌》以及三个传统的泗州戏唱段联结而成;第三部分是第9—12段。该部分一方面再现了《山河》的音调;另一方面,出现了另一组泗州戏唱段联唱;第四部分为第12—16段,其唱腔音乐以民歌《王三姐赶集》(下文简称《赶集》)为主要素材,同时插入了泗州戏传统唱段《休忘却》与《我要到东湖拾棉花》。此外,第16段还再现了第三部分的某些旋律音调,从而使该部分在整体上具有了再现功能意味。最后,终曲与序曲首尾呼应,再现了序曲中《凤阳歌》的旋律音调。

上述每个部分其内部以及各部分之间在音乐语言方面均有着千丝万缕的联系,从而使整部剧的音乐构成了一个有机的整体。此种结构布局明显带有西方的四个乐章交响套曲结构思维。此外,在不同结构层面还表现出一定的再现性与回旋性特征。如前三个部分中,《山河》主要旋律音调三次出现所构成的回旋性;在整部剧的唱段设计方面,主要唱腔与泗州戏唱段穿插出现所表现出的回旋原则;相对完整的《凤阳歌》旋律三次出现所构成的回旋性,以及上文所说的第四部分的再现功能等。可见,作曲家在构思整部戏的结构过程中,明显地嵌入了西方曲式思维。

在音乐语言方面,凤阳民歌《凤阳歌》《赶集》以及传统泗州戏唱段《山河》成为整部剧的主要音乐素材。其中,上半场以《山河》为主,下半场突出《赶集》,而民歌《凤阳歌》引领全剧。此外,中间穿插使用了若干传统泗州戏唱段以及五河民歌《摘石榴》。因此,本文分析的重点是该剧中几段原创或改编的唱腔音乐,并重点观察其中对于泗州戏传统腔调以及皖北民歌的运用与现代性改造。

二、《摸花轿》创腔技法分析

泗州戏的传统唱腔由三类腔调组成,即基本腔、花腔调门和专用小调。①泗州戏共20多个花腔调门儿,可分为两类:一类是色彩性专用腔,如立腔、射腔、扬腔以及柔腔等;一类是有固定用法的程式性专用腔,如哈弦、连板起以及闸板等。专用小调多取材自其他剧种或民歌,传统泗州戏中较少,主要有冒调、和尚调、过河调、进花园调4种。详见《中国戏曲音乐集成·安徽卷》(上卷),中国ISBN中心,1994年,第582—583页。组腔方式有两种:一种是基本腔变化反复组成唱段;一种是以基本腔为主,插入花腔调门或专用小调组成唱段。②《中国戏曲音乐大戏·安徽卷》(上卷),第582页。过去,拉魂腔艺人们只需掌握上述三种腔调所形成的独立乐句,便可根据自己的嗓门儿、唱词的韵辙、情绪及其掌握曲调的多少等,按照一定的组腔方式灵活选用基本腔以及各种花腔调门儿组成唱段。随着专业作曲思维的不断融入,如今的泗州戏唱腔音乐已发生很大变化,以《摸花轿》为例,一方面对传统腔调进行了各种现代化处理,另一方面则是新素材的开发。

(一)泗州戏传统腔调的运用与重组

分裂与重装,是费玉平提出的“元素分裂创腔法”的基本理念,即将传统腔体进行各种分裂、溶解处理,使传统唱腔固体变成唱腔流动载体。具体做法如拆散,指根据创腔需要,将骨干传统腔体或局部腔段进行溶解处理,并从中提炼出具有可塑性的唱腔元素用于创腔,其中,“神与形”的把握是整合唱腔元素用于创腔的关键所在;重装,即将唱腔元素装入某一特定腔体。③费玉平:《京剧作曲技法》,中国戏剧出版社,2005年,第160页。此种创腔方式在《摸花轿》的一些唱段中得到了充分体现。

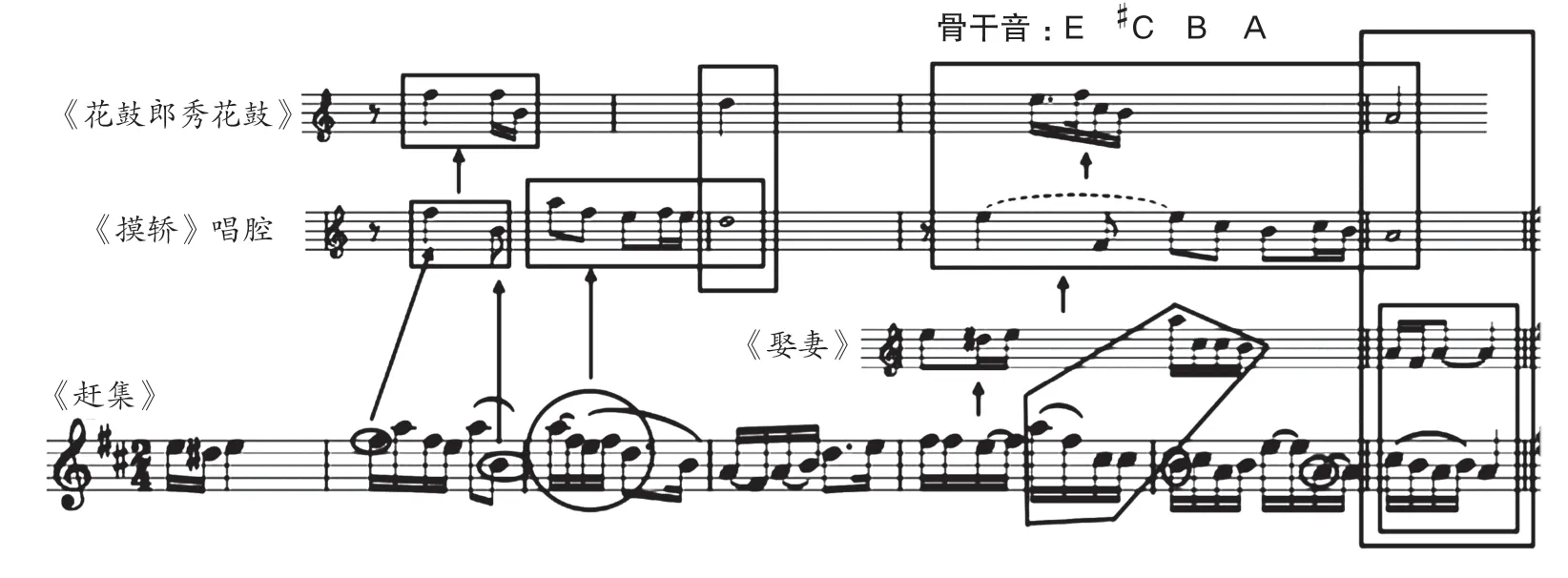

1.《锣鼓响震山河》的分裂与重组。《山河》是传统泗州戏《小二姐做梦》中王翠娥的一个唱段,该唱段的第一段旋律被完整地用于《摸花轿》中,构成了《间奏曲》中“兰花”的唱段旋律。此外,作曲家还运用不同方式对该唱段的某些旋律音调(通常是乐句的开始或结束音调)加以改造,如裁截、分裂以及重组等,使其以各种形态出现在其他唱段中,成为获得音乐统一性的重要手段(见例1)④本文中《摸花轿》乐谱由安徽省泗州戏剧院提供。。

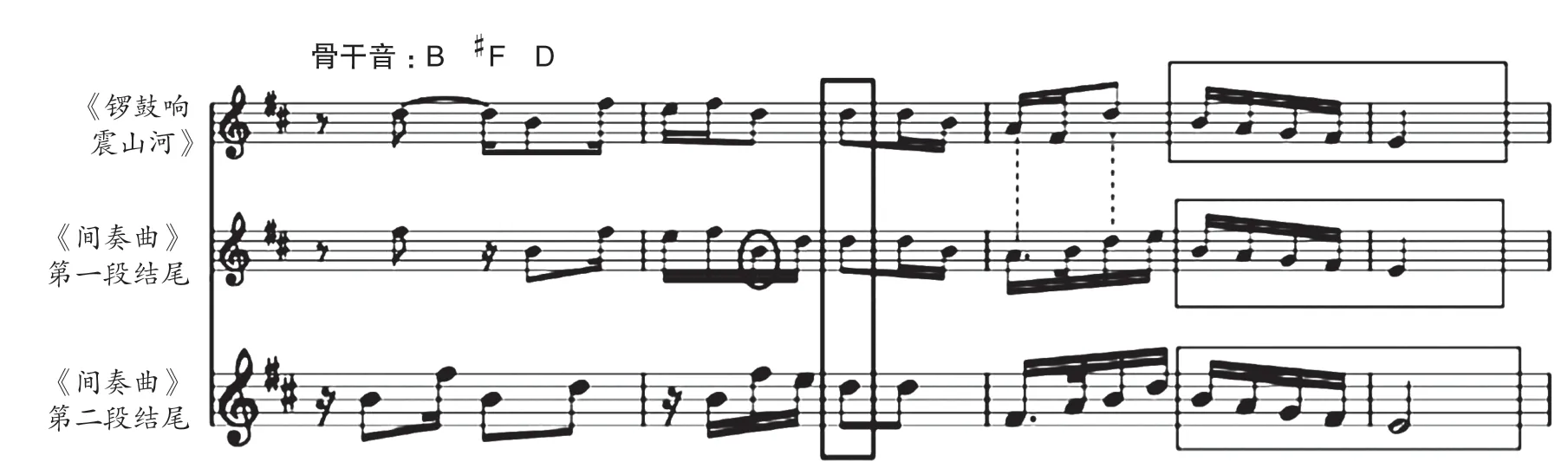

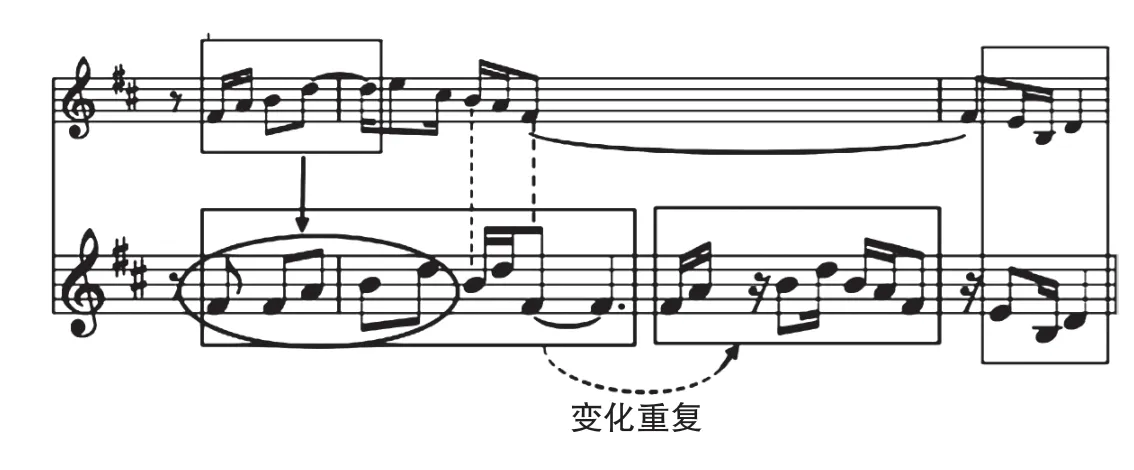

例1 《山河》部分旋律与《间奏曲》中两段唱腔的结尾音调比较

通过例1不难看出三者之间其旋律音调上的相似性,即三个旋律片段长度相同,前两小节均以B—D—#F为骨干音,且均以连续下行级进的旋律音调结束。很显然,《间奏曲》两段的结束音调来自《山河》,是对其部分旋律片段进行改造的结果。

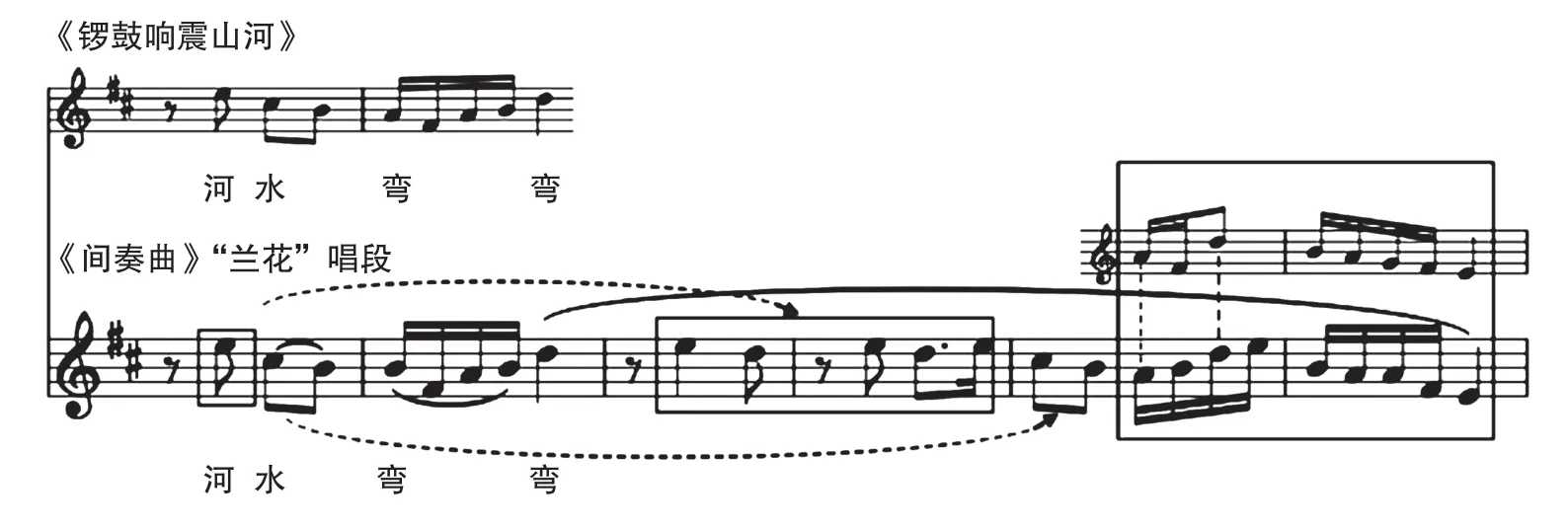

例2 《摸轿》唱腔之“兰花”唱段

如例2所示,“兰花”前两小节演唱的“河水弯弯”与《山河》中相同歌词所对应的旋律完全相同。不同的是,“兰花”在演唱第2个“弯”字时,其旋律在前三个音E、#C、B基础上进行了加腔处理,即对其中的E音进行了装饰性扩大。此外,最后两小节的结束音调同样是在《山河》部分唱段音调基础上稍加改变而形成的(见例1)。类似做法多次用于《摸轿》的不同唱段中,从而使《山河》唱段旋律成为该剧的一个重要音乐素材(见例3)。

例3 《摸轿》“兰花”唱段中的“《山河》旋律”

①“兰花”唱段第1—9小节

②“兰花”唱段第10—19小节

③“兰花”唱段第20—24小节

例3节选了《摸轿》唱段中“兰花”演唱的第1—24小节。其中,每个例下面一行是“兰花”唱腔,上面一行是《山河》唱段中与之相对应的旋律音调。通过对比可以看出,“兰花”唱腔音乐基本上是通过选取《山河》中的某些旋律音调,对其进行变化,拼接或重组而成。通过上述例子也可以看出,变化多发生在节奏方面,如运用缩腔、扩腔以及加花装饰等。

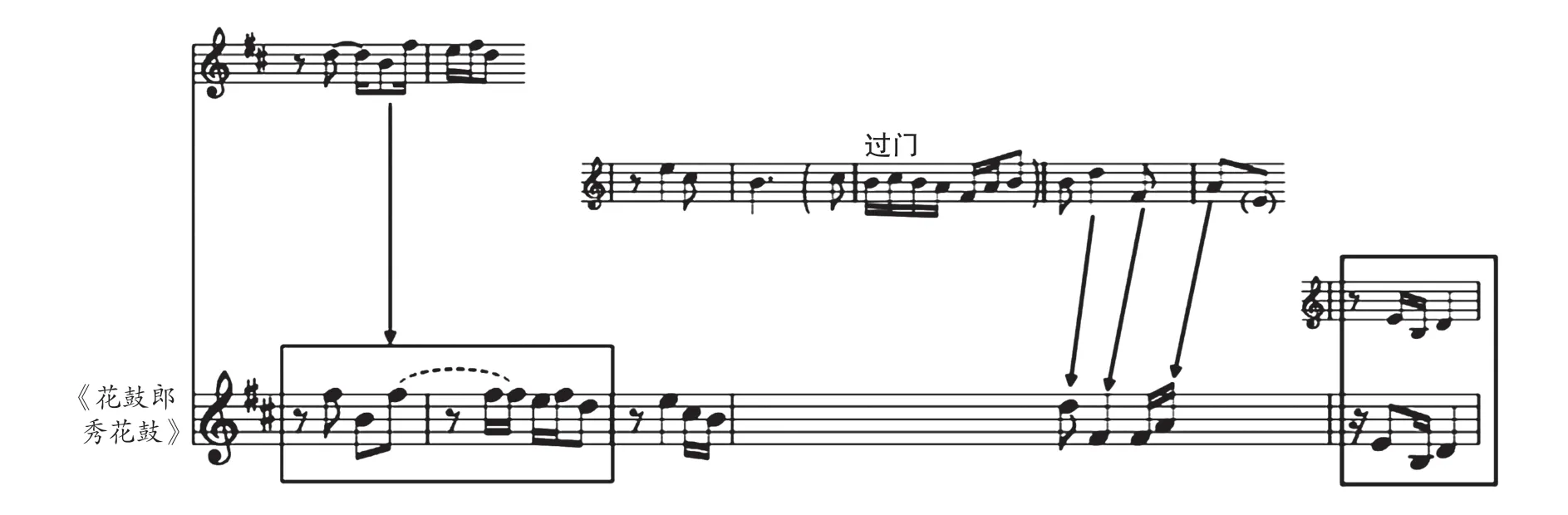

《花鼓郎秀花鼓》(下文简称《花鼓》)唱段音乐同样是建立在《山河》基础上,通过截取其中的不同旋律音调重组而成(见例4)。

例4 《花鼓》部分唱段旋律音调

例4中最下面一行选自《花鼓》唱段开始的第1—5小节。该片段运用了与上述几个谱例中相类似的创腔手法,均是以《山河》唱段中的唱腔音乐为素材,截取其中不同位置的某些音调加以变化、重组而成。

2.其他传统腔调的运用。(1)基本腔,分男女腔,但二者同宫同调。通常定调为1=D(或bE、E、F),男女基本腔音域相差四五度,男腔低音sol—中音la(偶尔到高音do),女腔低音sol—中音mi(偶尔到高音sol或高音la)。①详见《中国戏曲音乐集成·安徽卷》(上卷),第582页。如剧中《生儿容易当爹难》唱段,即是运用了泗州戏男腔的基本腔,是泗州戏最精华的部分。该唱段由四句构成,每句均为单腔式闪板起唱,各句间有过门儿。其中,第二句结束在宫音上,第四句末尾出现了泗州戏男腔中最有特色且具有终止意义的拉腔。

(2)雷嘚调与大调板。雷嘚调是泗州戏传统腔调中旦角所用的一种色彩性专用腔,常用于表现激动的心情。此腔板式为“紧二行”(泗州戏中较快的板式)。因此,一定和大调板结合使用,即将速度“掉”下来,再回到“慢板”。①详见《中国戏曲音乐集成·安徽卷》(上卷),第582页。如《摸轿》唱腔中“兰花”唱段的开始处与传统泗州戏《小娘家》中王桂花唱段《上下打量俺的少东家》②乐谱详见王善虎等编著《泗州戏精品唱段选》,安徽大学出版社,2017年,第38页。开始的板式布局与唱腔基本相同,都是大调板接雷嘚调(中间穿插4小节的过门儿),充分表现了女主“兰花”激动、喜悦的心情。该片段之后,通过泗州戏的老腔过门转入“兰花”唱段的慢板部分。

(3)立腔,色彩性专用腔的一种,演唱时几乎全部用假声,适于表现辽阔、舒畅和高昂的情绪。其为女腔的专用腔,主要用于起腔,适于表现兴奋、愉快、喜悦等情感。“立腔”音区非常高,一般要唱到D调的高音la上。③张友鹤编著:《泗州戏声腔艺术》,苏州大学出版社,2018年,第50页。《间奏曲》中“兰花”上场时所唱的起腔中即夹带着立腔。

(4)专用小调“进花园调”。《摸花轿》中《摸轿》唱腔之“兰花”唱段基本上是在“专用小调”基础上,对其局部音调稍加变化而形成的。同时,其与宿州民歌《进花园》之间在旋律音调以及句末落音等方面,也有明显的相似性。

由此可知,泗州戏的传统腔调仍是当代泗州戏音乐创作的重要素材。在《摸花轿》中,作曲家运用某些现代化的手段对其加以变化处理,既体现了专业创作思维的融入,同时也保留了传统基因。

(二)民歌旋律的借用与衍生

除泗州戏传统腔调外,一些皖北民歌是《摸花轿》部分唱段旋律的又一重要音调来源。

1.《凤阳歌》的移植与改造。提及安徽民歌,作为凤阳民歌的代表性曲目,《凤阳歌》以其较高的传唱度,早已成为人们耳熟能详的经典曲目,尤其是近年来,该曲更是以各种形式展现在大小音乐舞台上。也许,《凤阳歌》能够引起人们的普遍共鸣正是作曲家徐志远选用该曲的一个重要因素。相对完整的《凤阳歌》旋律在整部剧中共出现三次(见表1),其中序曲与终曲中各演奏(唱)两遍,且旋律相同,均是在《凤阳歌》基础上,对其减缩、局部拆分以及改变部分节奏而形成的(见例5)。

例5 《序曲》唢呐独奏音调与民歌《凤阳歌》

在《序曲》中,《凤阳歌》旋律音调先后被移植到唢呐声部以及管弦乐队中的弦乐组。例5展示了唢呐独奏旋律与原民歌之间的关系。可以看出,移植后的旋律对原有民歌部分旋律音调进行了裁截,省略了民歌旋律的第5—10小节,同时,将第11与第12小节以及第12与第13小节进行拆分,中间各插入1小节的锣鼓点子。此外,例5中所示几处细微的节奏变化(见圆圈处),使唢呐独奏音调在原本较欢快的民歌旋律基础上,更增添了几分活泼与俏皮的色彩。

《花鼓郎三年回家转》(第13段)唱段旋律的主体部分同样是以《凤阳歌》的旋律音调为基础,通过截取其前8小节,再接以两小节的《赶集》结尾音调而成。

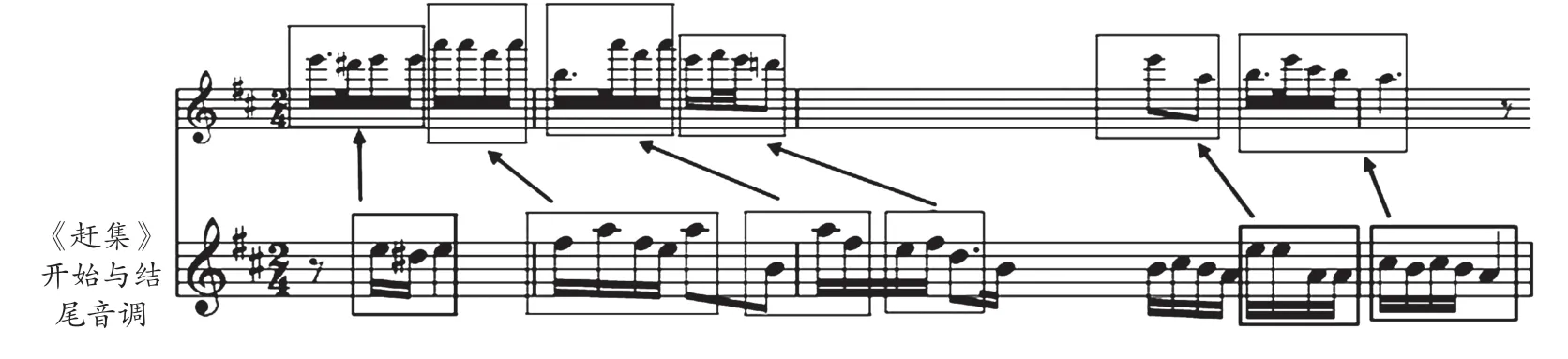

2.《王三姐赶集》的变化及衍生。与《凤阳歌》相同,《王三姐赶集》(简称《赶集》)同样是一首脍炙人口的凤阳民歌。“《赶集》原是‘凤阳花鼓·花鼓小锣’中的曲艺类节目,后被改编为‘凤阳花鼓·双条鼓’歌舞类节目,在1955年至今,又先后被改编为二胡曲、合唱曲以及独唱曲等多种艺术形式”。①周熙婷:《中国经典民歌〈王三姐赶集〉考述》,《吉林省教育学院学报》2013年第6期。乐谱参见《中国民歌选》,人民音乐出版社,1989年,第200—201页。这再次说明,作曲家选用民歌的一个重要因素是其自身的传唱度与影响力。如今,该民歌又被移植到《摸花轿》中,通过完整地引用、截取个别音调以及衍生与重组等,成为贯穿全曲的又一核心素材。

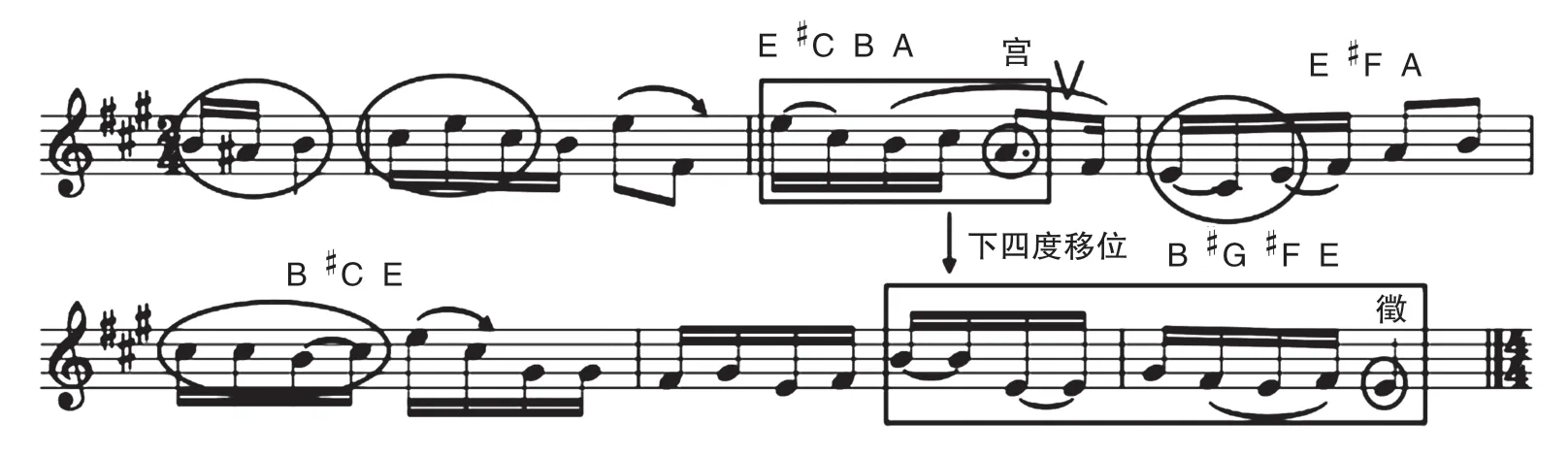

例6 《赶集》旋律分析

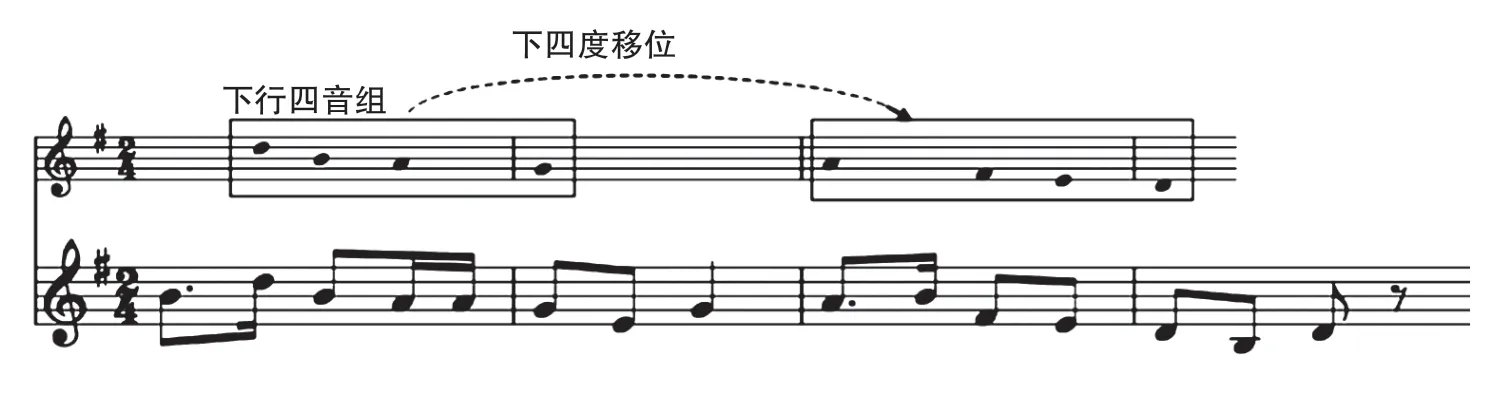

《赶集》旋律音调的特征为:(1)旋律喜用二度或小三度装饰(见例6中圆圈处)。(2)强调下行四音组的控制以及四、五度移位的运行模式。两句旋律的结束音调均建立在一个由下行四音组构成的旋律框架基础上,且第2个四音组(B—#G—#F—E)是第1个四音组(E—#C—B—A)的下四度移位,从而使前后两句在终止上形成一种呼应;第5小节的旋律骨干音B—#C—E是第4小节骨干音E—#F—A的上五度(下四度的转位)移位,与两句终止之间的四度移位相比,这是四、五度移位思维在该曲局部作为一种旋律发展手法的具体体现。

上述特征在《摸花轿》中被充分挖掘与提炼,并在此基础上衍生出几个主要唱段的唱腔音乐(见例7)。

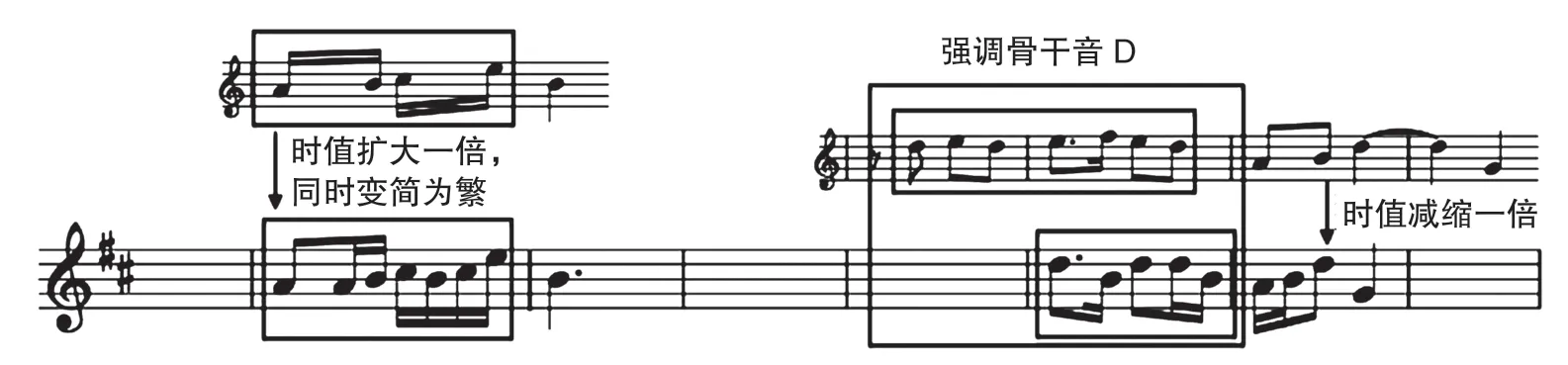

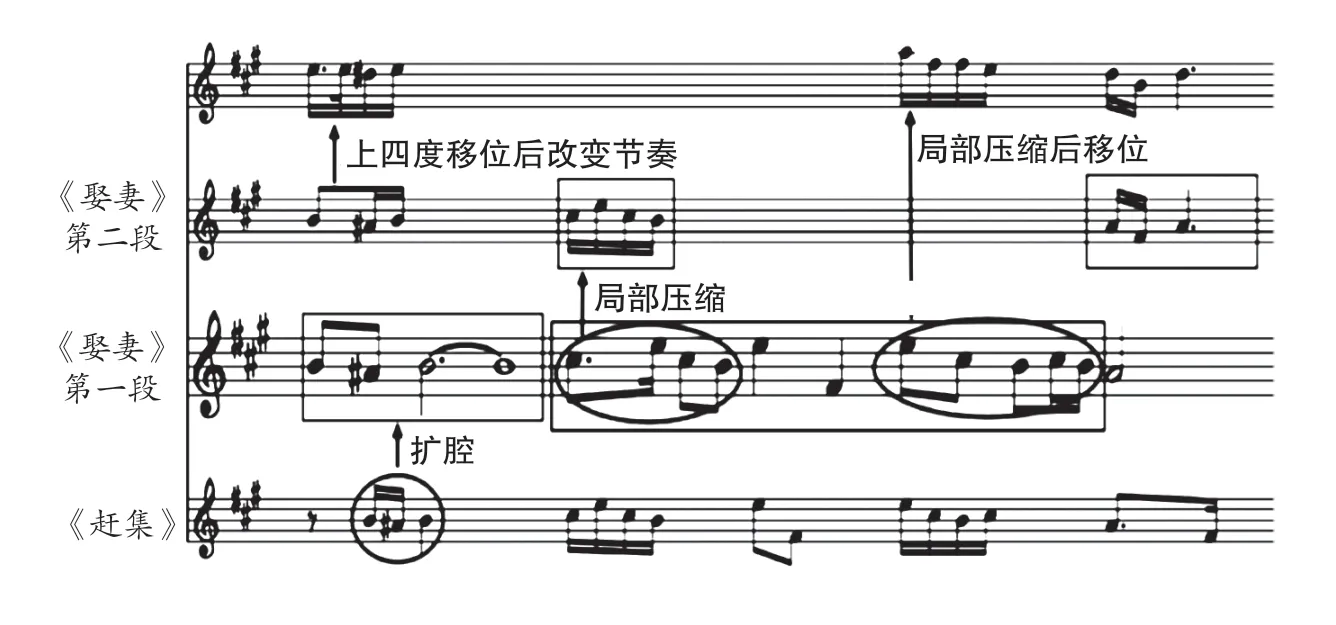

例7 《赶集》旋律衍生路径之一

如例7所示,《花鼓郎回家要娶妻》(下文简称《娶妻》)第一段的旋律基本上是对原民歌旋律音调时值扩大一倍而形成的,只是局部略有改动,如在个别地方增加附点节奏以及对部分音调进行了装饰等;《娶妻》第二段旋律是对第一段旋律的局部进行的压缩;序曲《流不尽的淮河水》(下文简称《淮河水》)综合了《娶妻》第一与第二段旋律,同时进行了上四度移位。除例7外,《赶集》的结尾音调在整部剧的音乐中多次出现,分别被用于序曲《淮河水》、《花鼓郎回家三年转》唱段、《间奏曲》以及《娶妻》前奏的结尾处,凸显了“主调贯穿”的创作理念(见表2)。

例8 《赶集》旋律衍生路径之二

例8展示了《赶集》旋律的另一种衍化路径。与例7中时值扩大、局部压缩以及移位等手法相比,该谱例中两个唱段的唱腔音乐与原有民歌旋律之间的关系更加隐性。如《摸轿》的前两小节,通过抽取《赶集》旋律中的骨干音(#F—B)以及局部音调时值扩大而成,而第3—4小节是对《娶妻》(在原有民歌旋律基础上局部压缩而形成的)部分旋律音调进行的时值扩大。可见,《摸轿》是《赶集》及其派生旋律《娶妻》的综合,是《赶集》旋律再次衍生的结果,并在此基础上,通过对其进一步压缩,衍生出《花鼓》的主题音调。

此外,在《花鼓》的前奏中发现了《赶集》旋律音调的另一种变化处理方式。例9展示了《花鼓》的前奏对《赶集》旋律音调进行的拆分与重组,即提取《赶集》开头与结尾两小节的旋律音调,对其进行变化后组合而成。

例9 《花鼓》前奏

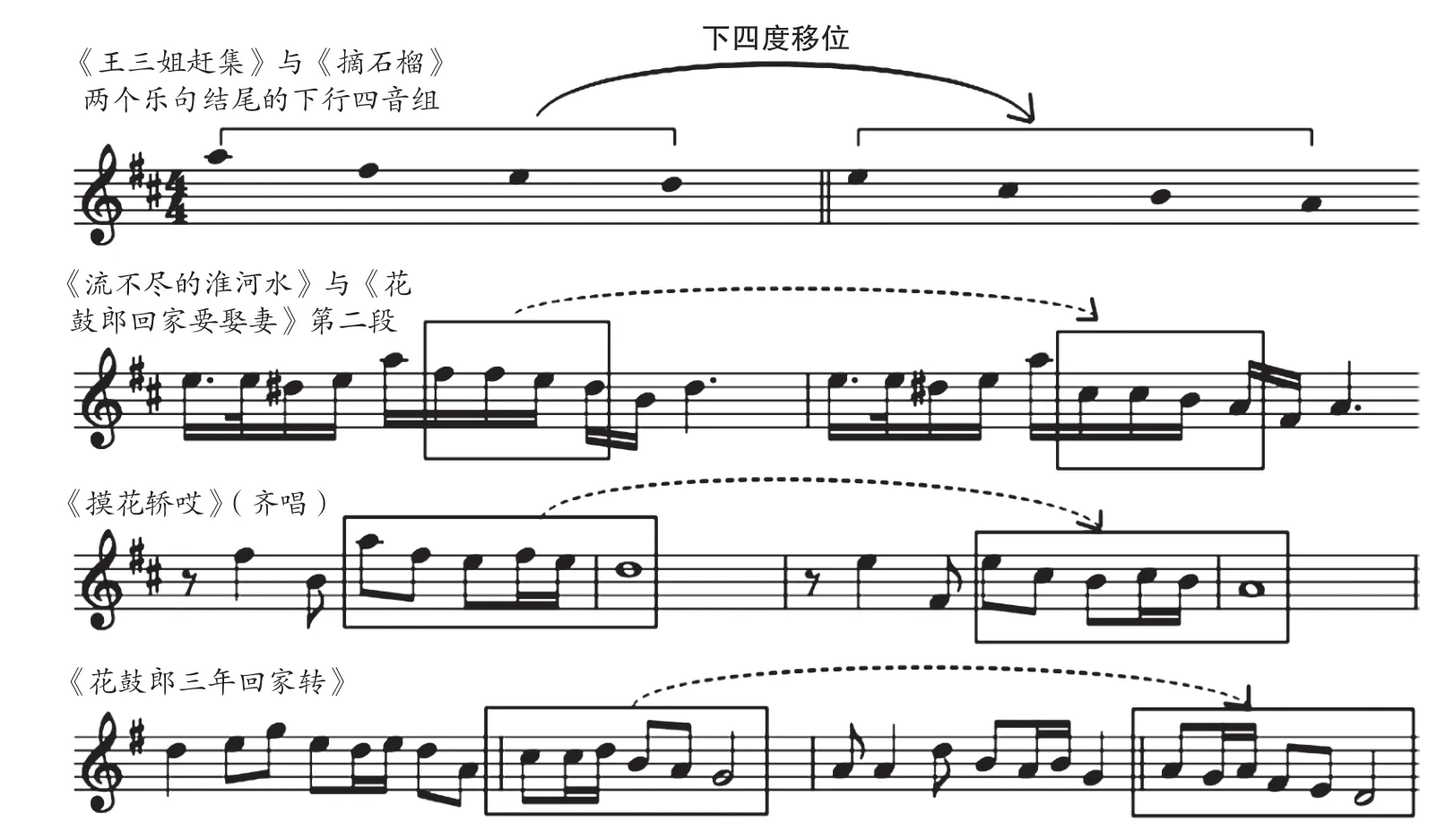

3.五河民歌《摘石榴》的借用与整合。《摘石榴》是安徽民歌的又一代表作。整首民歌旋律一方面被直接移植,用于构成“满囤”唱段音乐;另一方面,作曲家以该民歌旋律为素材,通过对其中的元素加以整合创作了《花鼓郎三年回家转》(见例10)①戴朝庆、崔琳选编:《安徽民歌200首》,安徽文艺出版社,2009年,第86页。原谱为A调,为便于比对,本文译为G调。。

例10 《花鼓郎三年回家转》与《摘石榴》对比

通过观察谱例10不难发现,作曲家在运用《摘石榴》旋律音调时,并非对改变了原有民歌旋律的节奏或移调,而是对原民歌的某些素材进行了重新整合或改造,过程中,仅保留了民歌旋律的主要流向、节奏、结构以及一些重要位置的音级等,从而使二者之间形成“似与不似”的关系,如两段旋律的前两小节均受D-B-A-G下行四音组的控制,《花鼓郎回家三年转》第3小节同样是下行四音组D-B-A-G衍生而成,以及两段旋律的最后一小节的旋律几乎相同等。

整合旋律元素过程中对于“神与形”的把握,是费玉平所提出的“元素分裂创腔法”的一个重要理念,即任何唱腔元素的重新使用必须要有所依托作基础,而这个依托又并非是特指传统腔体原貌,而是在“不似之似”中寻找腔体依托。②费玉平:《京剧作曲法》,中国戏剧出版社,2005年,第163页。尽管费玉平这段话指的是京剧中的一种创腔手法,然而,用于此解释谱例10中的现象也许同样是恰当的。

(三)泗州戏传统唱腔与民歌的共性子项特征

通过以上分析发现,整部剧的唱腔音乐有别于泗州戏的传统组腔方式,其音乐来自两大素材,即泗州戏的传统腔调以及三首皖北民歌,创作过程中,作曲家将若干泗州戏传统唱段、三首民歌以及在二者基础上派生出的其他唱段组合而成,而传统腔调与民歌结合过程中,如何获得统一性,显然成为整部戏曲音乐获得成功的关键。如果将其中的某个唱段同三首民歌对比,便会发现其中的联系(见例11)。

例11 《花鼓郎三年回家转》唱腔旋律与三首民歌的比较

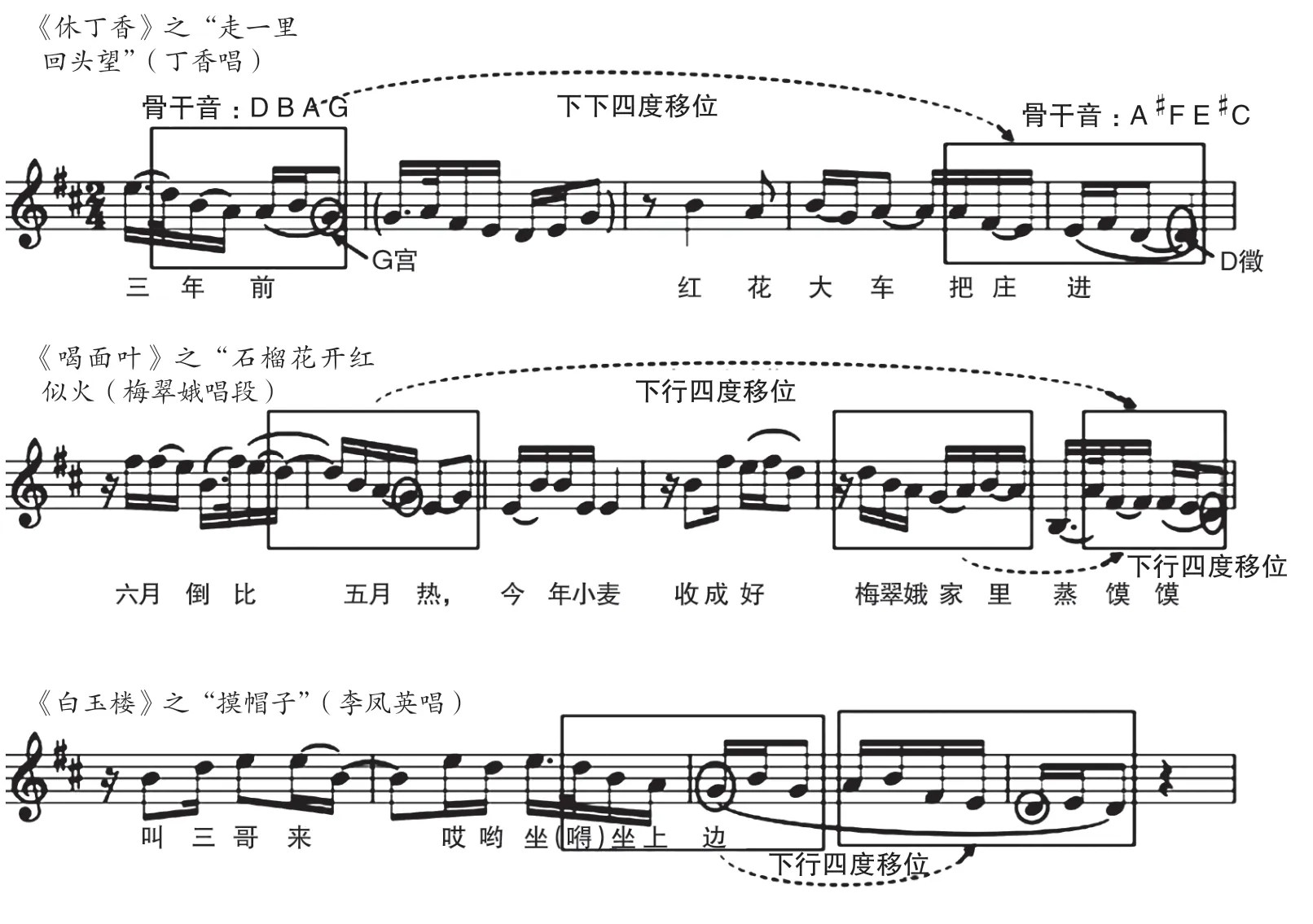

刘正维曾将4首汉族民歌同部分戏曲、曲艺以及新创音乐进行对比分析,并以结构、音程与调式3个子项特征为依准,抽象出我国民族音乐特征的传承性。①刘正维:《20世纪戏曲音乐发展的多视角研究》,中央音乐学院出版社,2004年,第236页。借用此种分析方法,对例11中几个旋律片段之间的各子项特征进行比较后发现,二者之间的共性特征表现为以下四个方面:(1)均属于上、下句呼应式结构;(2)均是宫音支持的徵调式;(3)旋律进行总体上建立在下行四音组框架基础上,且每句均以下行五声性四音组构成的旋律音调结束;(4)第二句总体上是第一句的下四度移位。此外,如例12所示其他唱段片段,同样可以清晰地看出其旋律受到两个下行四音组以及下四度移位的控制。

例12 《摸花轿》部分唱段开始旋律比较

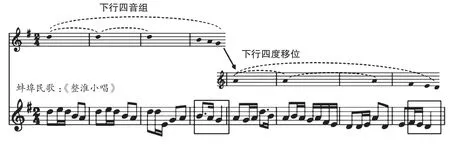

除《摸花轿》中运用的三首民歌外,笔者还在多首皖北民歌中发现了以下行四音组为基础的旋律框架以及下行四度移位的旋律发展模式(见例13)。

例13 两首民歌旋律分析

①蚌埠民歌《治淮小唱》

②宿州民歌《十二月对花》

例13两首民歌旋律片段包含以下共性特征:(1)旋律主体框架受下行四音组控制;(2)运用四、五度移位的旋律发展模式;(3)上句宫音、下句徵音的结束处理方式。其中,句尾突出宫音或徵音是泗州戏传统唱腔音乐的重要特征。如例14①谱例引自王善虎等编《泗州戏精品唱段选》,第15、42、65、71页。所示,4个经典唱段尽管唱腔不同,然而,其主体框架均是建立在两个下行四音组基础上,且重要位置均结束于宫与徵两个音。以例14中《休丁香》唱腔片段为例,由于此处使用了七声调式,偏音的加入在一定程度上造成了调式模糊,因此,使音乐产生一种从G宫调(结束在D徵)转至D宫调的感觉。但由于以宫音支持的徵调式在我国北方音乐中十分常见,因此,将其分析为G宫到D徵也许更为合理。《摸花轿》中即运用了传统唱段《拾棉花》。

例14 传统泗州戏代表性唱段旋律分析

从例14对传统泗州戏代表性唱段的分析可以清楚地看出各自所包含的与例13民歌相同的子项特征。尽管所选片段的整体句幅、腔式,以及腔句的头、腹部旋律不尽相同,但均以下行四音组框架为基础的旋律音调结束;行腔过程中均突出下行四(五)度移位,且前后两句结束音均强调宫音与徵音(或者反之)呼应。

可见,下行四音组以及徵、宫调式的运用是部分当地民歌、泗州戏传统腔调以及《摸花轿》中新创泗州戏声腔之间所拥有的共同子项特征。正如刘正维所言,这就是民族音乐创作的群众性、集体性的必然结果,也是民族的专业创作家作曲时审美意识的正常反映。因此,民族音乐的特征覆盖,扩及到业余与专业创作的各个方面。①刘正维:《20世纪戏曲音乐发展的多视角研究》,第242页。此外,上述分析还清楚地表达了一个事实,即过去一代代艺人们积累流传下来的泗州戏基本腔、花腔调门儿以及皖北地区的民间音乐仍是当今泗州戏音乐创作的两个重要源泉。泗州戏是来自民间的艺术,无论如何创新,这一点永远不会变。

三、《摸花轿》对当代戏曲音乐创作的启示

有关当代戏曲音乐创作等问题早已引起一些学者的关注,如蔡际洲曾从五个方面总结了我国当代戏曲音乐发展的主要倾向性,其中包括创作方式由民间性向专业性的转型,以及“主调贯穿”这一新唱腔体制的出现。②蔡际洲:《当代中国戏曲音乐的历史进程与发展趋向》,《中国音乐学》1994年第1期,第70—77页。此外,汪人元亦曾指出:“对于20世纪戏曲音乐的发展来说,最重要的事情还是专业化的建设。我们知道,20世纪以来中国音乐重大发展变革的主题便是:东西方音乐文化的交流撞击和专业音乐的建设发展。在这样一个宏观背景之下,现代戏曲音乐的发展历程主要体现为由民间性向专业性的转换。”③汪人元:《现代戏曲音乐发展之路》,《艺术评论》2013年第5期,第17—20页。可见,专业作曲思维的融入显然是当代戏曲音乐创作的重要趋势与特征。以《摸花轿》为例,泗州戏的传统唱腔旋律结构以及组腔方式已发生较大变化,作曲家在继承传统戏曲音乐遗产以及吸收民歌元素的同时,融入了西方现代专业作曲技术与思维,将多个经典的传统泗州戏唱段与皖北民歌拼贴在一起,同时以二者为基础创作了许多新的唱腔旋律,既保持了传统戏曲的风格特征,又在传统的基础上进行了一定程度的创新和发展,其对当代戏曲音乐创作的启示如下:

1.运用传统戏曲腔调传递“十足戏味儿”。徐志远在创作《摸花轿》过程中,充分利用泗州戏传统腔调,如基本腔、雷嘚调,以及对经典的唱段旋律加以适当改造,如《山河》旋律的分裂与重组,使其作为一种传统基因而在当代得以保留和延续。类似的做法在其他地方剧种中也较常见,如新编徽剧《长城砥砺》(20世纪80年代),运用了徽剧早期的老腔;新编黄梅戏《小乔初嫁》(2014),将黄梅戏的主腔、彩腔与仙腔有机结合,并在此基础上进行了创新;此外,新编庐剧《东门破》(2015)同样以传统的庐剧腔调为基础。可见,戏曲音乐在传承与发展过程中,无论如何创新,均离不开其自身的文化传统,需要借助一些具有符号性质的旋律、音调等获得身份归属与文化认同。

2.吸收当地民间音乐拓展新戏声腔。民歌是戏曲音乐的重要基础与声腔来源,此外,作为民间音乐,民歌与戏曲均具有地域性特征。换言之,在某一特定地理或文化区域内流传的民歌与戏曲,总会在某些方面具有共性特征,而相同的子项特征即成为二者之间相互融合的重要前提与基础。因此,某一剧种在发展过程中,吸收其流行区域内的其他民间音乐素材,同样是其发展声腔的重要路径。

《摸花轿》中有意识地选取了皖北地区一些广为流传的经典民歌旋律作为音乐素材,如《凤阳歌》《赶集》《摘石榴》等。一方面对上述民歌旋律进行了移植,另一方面,提炼了民歌中的下行四音组旋律框架以及下四度移位的旋律发展模式,使其成为许多唱段音乐中的重要旋律因素而贯穿于整部剧中,进而成为获得整部剧中音乐统一性的核心因素。此种做法有别于传统泗州戏的组腔方式,并在此基础上形成了许多新的唱腔音乐。

3.沿用“主调贯穿”体制强调音乐统一性。西方专业音乐自20世纪初传入我国后,对我国音乐事业的方方面面均产生了深远影响,其中,对戏曲音乐的影响主要体现在多声化、乐队伴奏、配器以及创腔手法等方面。仅从音乐创作的角度看,“主调贯穿”手法在八大京剧“样板戏”的创作中曾被普遍应用,并很快影响至其他地方剧种,如新编秦腔《祝福》(1977)、新编庐剧《奇债情缘》(1989)等地方戏曲中都曾使用过该手法。早在1993年,蔡际洲即撰文指出:“尽管它(即“主调贯穿”,笔者注)作为一代新的唱腔体制并未得到戏曲界的普遍认同,而且在实践上与理论上尚有一些问题需要探讨,但至少,它是这新体制的雏形”。①蔡际洲:《当代中国戏曲音乐的历史进程与发展趋向》,第70—77页。如今,在该文发表近20年后,在《摸花轿》(2012)中仍然看到了“主调贯穿”手法的运用,再次从实践的角度展示了该手法对我国当代戏曲音乐创作的影响,以及此种创作模式所存在的巨大发展空间。

结语

通过《摸花轿》可以看出,当今戏曲音乐创作仍沿着中华人民共和国成立后“戏改”所确定的模式与趋势发展,如专业作曲家的介入、“专曲专用”以及“主调贯穿”唱腔体制的出现等。此外,特定区域内不同民间音乐形式或不同文化间的融合程度正日益加深。如文章开始所述,《摸花轿》在内容、载体与形式等方面充分体现了古今与中西的融合,即泗州戏传统腔调与皖北民歌为内容,载体则是西方的清唱剧,形式上又表现出某些西方器乐曲式的特征。此种格局显然与传统的泗州戏已有很大不同。当然,任何事情都有其两面性,不同文化的融合一方面可推动戏曲音乐的革新与发展,另一方面,也可在一定程度上导致某些文化边界的模糊以及音乐风格的泛化。

任何事物的发展总会表现出一定的阶段性。当今戏曲的发展正处于第四次变革期,未来的发展方向虽尚未明确,然而,近代戏曲音乐变革也许已经为戏曲音乐未来的发展提供了一种思路,即通过音乐变革推动戏曲发展,使其在戏曲发展过程中继续发挥主导作用。无论如何,有一点是可以肯定的,在多元融合的今天,戏曲音乐的未来发展空间一定是更加广阔、多向度的。