中医综合方案治疗颈性眩晕的临床疗效观察

2019-06-15李情洁宋洋罗均平尹艳君

李情洁 宋洋 罗均平 尹艳君

颈性眩晕是颈椎间盘突出、骨质增生、颈椎骨关节错位等颈源性因素压迫、刺激颅外段椎-基底动脉及周围神经,引起血流障碍,造成其椎动脉供血不足,而出现的以眩晕为主的综合征,其临床表现主要为恶心、呕吐、耳聋、头痛、视物不清等[1],部分患者伴有颈部疼痛不适、上肢麻木、耳鸣、汗出等症状。该病多发于40岁以上,多为突然发病,常于晨起或午休后起床或转头突然出现眩晕,给人们的工作和生活带来严重不便,近年来,随着老龄人口增加、学生学业任务、青年工作者伏案工作量的加大以及智能手机、电脑的普及,此病症的发病率日趋升高[2],临床上,应用中医综合方案治疗该类患者,取得较好临床疗效,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 病例选择

诊断标准:参考《眩晕诊治专家共识》[3]中关于颈性眩晕的诊断:(1)头晕或眩晕伴随颈部疼痛;(2)头晕或眩晕多出现在颈部活动后;(3)部分患者颈扭转试验阳性;(4)颈部影像学检查异常,如颈椎反屈、椎体不稳、椎间盘突出等;(5)多有颈部外伤史;(6)排除了其他原因:如耳源性眩晕、眼源性眩晕及心脑血管疾病、内分泌及代谢疾病等其他原因所致的眩晕。

纳入标准:(1)符合以上诊断标准;(2)患者签署知情同意书。

排除标准:(1)伴有严重的精神疾病、糖尿病及心脑血管疾病;(2)妊娠期及哺乳期患者;(3)中风先兆;(4)颈椎结核、肿瘤、椎管内占位性病变患者;(5)对研究所用药物过敏。

1.2 临床资料

本研究选取2016年1月至2018年12月成都中医药大学附属医院急诊科、经典病房收治的患者,共计81例,按随机数字表法,将其随机分为两组,其中观察组39例,对照组42例。两组在性别、年龄、病程等方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。两组基线资料(性别、年龄、病程)均衡可比(P>0.05),本研究经我院医学伦理委员会批准。

表1 两组患者临床资料比较

1.3 治疗方法

对照组:(1)盐酸倍他司汀注射液30mg,加入生理盐水250ml静脉滴注,每日1次;(2)肌肉注射654-2,每日1次,每次10mg(2ml)。

观察组:(1)盐酸倍他司汀注射液30mg,加入生理盐水250ml静脉滴注,每日1次;(2)中药汤剂“半夏白术天麻汤加减”(法半夏15g,炒白术30g,天麻15g,茯苓30g,橘红15g,大枣30g,生姜15g,甘草15g),一日三次,一次150ml;(3)足三里穴位注射654-2,每日一次,每次10mg(2ml)。

两组均连续治疗3天。

穴位注射操作方法:穴位皮肤常规消毒后,用5ml注射器配6号针头抽取654-2,针刺深度1寸左右,注入足三里,行提插捻转,得气后回抽无回血时开始注射,出针后消毒干棉球按压,防止出血。

1.4 观察指标

观察两组治疗后的临床疗效,观察治疗前后的临床症状、体征情况,并记录两组患者不良反应发生情况。

1.5 疗效评价

(1)中医症状体征分级量化标准

(2)中医症候疗效判断标准

参考《中药新药临床研究指导原则》[4]中相关标准拟定。

表2 主要中医症状体征分级积分量化表

显效:头晕症状基本消失或明显减轻,不影响正常工作 和生活,劳累后偶有发作,证候积分减少≥70%;

有效:头晕症状基本消失或减轻,有 时影响正常工作和生活,证候积分减少≥30%;

无效:头晕症状无改善或病情加重,证候积分减少<30%。

注:①中医证候积分减少率采用以下公式计算:

中医证候积分减少率=

×100%

②总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。

1.6 统计学方法

所有的统计检验均采用双侧检验,P>0.05表示差异无统计学意义,P<0.05表示差异有统计学意义,P<0.01表示差异有显著统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗后临床疗效比较

治疗3天后,观察组的总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3

表3 两组患者治疗效果比较

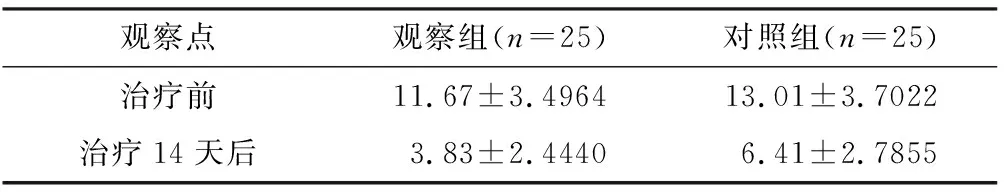

2.2 两组患者治疗前后中医证候积分比较

治疗前,两组中医证候积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗3天后,两组中医证候积分比较,差异有显著统计学意义(P<0.01)。见表4

表4 两组患者治疗前后中医证候积分比较

2.3 不良反应发生率

观察组不良反应发生率20.51%与对照组23.80%对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表5

表5 两组患者不良反应发生情况

3 讨论

目前认为,颈性眩晕是颈部肌肉因急、慢性劳损发生痉挛、炎症、粘连,继而僵硬,造成颈部力量平衡失调,椎间排列紊乱,颈椎退行性改变,压迫椎动脉,使椎动脉变窄、扭曲,使血液动力改变,或者刺激交感神经引起椎动脉痉挛,使椎动脉血流量下降,引起头晕、耳鸣、颈项酸痛、头痛等症状[5]。临床上多采用倍他司汀、654-2等进行治疗。

倍他司汀可扩张毛细血管,改善微循环,增加颈内动脉血流量,并可抑制血小板聚集;而654-2对自主神经系统有双相调节作用,既能对抗儿茶酚胺引起的血管痉挛,又能对抗乙酰胆碱分泌亢进造成的血管扩张,具有保护细胞膜溶酶体膜、解除血小板聚集和释放作用,能预防并消除红细胞凝集及微血栓形成,改善缺血区组织和器官的血液灌注,明显改善微循环,纠正缺血缺氧,从而控制眩晕症状[6]。

祖国医学无颈性眩晕之名,根据其病因病机,中医学将其归属于“眩晕”范畴,其病位在脑,气虚为本,瘀阻为标,脾胃虚弱,气血运行不畅,水湿生痰,瘀阻脉络,清阳不升,清窍失养,发为眩晕[7]。对于眩晕的病机自古以来有诸多描述,《灵枢·卫气论》云:“上虚则眩”;《素问·至真要大论》云:“诸风掉眩,皆属于肝”;《东医宝鉴·外形篇》云:“眩晕,有风,有热,有痰,有气,有虚,有湿。”而《景岳全书·眩晕》云:“眩晕一证,虚者居其八、九,而兼火、兼痰者不过十一二耳。”又有“无痰则不作眩”(《丹溪心法·头眩》)、“无虚不能作眩”(《景岳全书·杂证谟》)之说,因此,其发生的病机虽颇为复杂,但归纳起来不外乎风、火、痰、虚4个方面,而以虚为主,虚主要是指元气虚,气虚则推动作用减弱,津液输布障碍则痰浊内生,上扰清窍而致眩晕;气为血之帅,气虚运血无力而致瘀,瘀血阻窍失于濡养而成眩晕;痰瘀互结,郁久化火,火极生风,发生眩晕[8],因此,其治疗当以补虚为主,兼以祛痰、化瘀。

方中,法半夏燥湿化痰,天麻息风止痉、祛风通络,茯苓健脾渗湿;白术燥湿利水、健脾益气,橘红理气化痰,生姜、大枣调和脾胃,甘草补脾益气、调和诸药。诸药合用,共奏健脾燥湿,化痰熄风之效,使风熄痰消,眩晕自愈[9-11]。

经络学说是我国传统中医的一部分,刺激一定的穴位,可以发挥相应的经络作用,调节脏腑、气血功能。穴位注射疗法是以经络学说为指导,将经络、腧穴、药物效应有机结合起来,既有针刺效应,又能在一定时间内保持药物的作用[12]。但它不仅仅是针刺穴位作用和药物作用的算术式的相加,而是在对机体进行整体良性调整的前提下,克服药物某些副反应,使药物的使用呈几何式的放大[14],现代研究认为穴位注射可刺激经络相关脏腑的神经源性炎症反应,使该神经所支配的血管产生舒缩效应,改善供血[14]。

足阳明胃经为多气多血之经,足三里穴为胃经合穴,取穴方便,有调理脾胃、补中益气、扶正祛邪功效。《古法新解会元针灸学》认为:“此穴治病万端,有白术之强,有桂附之热,有参茸之功,有硝黄之力。”南北朝时的刘宋医家秦承祖则认为足三里“诸病皆治”,为人身四大要穴之一。李镤等[15]研究发现选用足三里注射治疗重症眩晕具有见效迅速、患者痛苦少、方便实用的优点。眩晕以虚证为多,因此,通过足三里穴位注射药物,既可改善颈项部的血液循环,也可促使经络气血流畅,使诸症缓解,体现了“治痹要通其经脉”之治则,从而达到通经活络有效止痛作用,改善局部血液循环,同时还具有降低毛细血管通透性,加速炎症渗出物吸收和消散的作用,使临床疗效大幅提升。

综上所述,采用中医综合方案对颈性眩晕患者进行治疗,以西药控制病情,用中药针对病因进行巩固治疗,优势互补,既可较快地缓解症状,又能控制复发,以达标本兼治之功效,从而有效改善患者病情,值得在临床推广使用。