传统“人口红利”与“二次人口红利”内涵与理论辨析

2019-06-12屈广玉沈勇涛

屈广玉,沈勇涛

(1.江汉大学 商学院会计系,湖北 武汉 430056;2.中山大学 港澳珠江三角洲研究中心,广东 广州 510275)

随着人口转变进程的深入直至完成,抚养比逐步升高导致人口年龄结构对经济增长的“红利”趋于减弱,而富有生产性的人口结构对储蓄率和劳动力供给产生的正面效应,除了储蓄增长之外,预期寿命的延长以及人力资本水平的上升,劳动人口实际工作年龄的增加带来长期的经济增长动力,这被称为“二次人口红利”。在探讨“二次人口红利”之前,首先需要把握的就是“人口红利”的本源概念与发展,判断其内涵基础和理论发展的方向,辨别分析,为通过人口实现的原有红利与继发红利之间寻求转换动力机制和经济增长作用机制。

一、“人口红利”内涵与判断

“人口红利”(demographic dividend)是一些学者对人口转变过程中人口结构经历“低抚养比”阶段可能给经济增长带来的正向效应。“人口红利”概念的提出是和东亚经济增长奇迹联系在一起的,梅森(Mason,1997)在研究人口转变在东亚经济增长中的作用时首次使用这一概念(具体为demographic bonus),Bloom和Williamson(1998)则是使用了“人口负担”(demographic burden)相对应的“demographic gift”来描述东亚经济奇迹中的人口冲击效果。1998年,联合国人口基金会在《世界人口现状(1998)》(TheStateofWorldPopulation)中使用的“demographic bonus”这个概念,之后被国内研究者所熟知和使用。“demographic dividend”这一用法最早出现在Bloom et al.(2003)专门构建的人口红利理论分析框架的系统研究[1]。

改革开放以来,我国的经济增长速度令世界瞩目,不但经济总量跃居世界第二,经济增长速度更是被世界称为“中国奇迹”。人口因素对经济增长的影响历来是研究者们关注的话题。“人口红利”在我国表现为:随着人口年龄结构的加速转变,劳动力年龄人口占比的不断增长,进一步促进了劳动力供给数量以及储蓄的增加,是推动中国经济增长的一个重要源泉。联合国人口网预测的我国老年抚养比从2010年至2035年是增速最快的25年,由2010年的11.4%预计在2035年将达到32.2%,到2050年,老年抚养比将达到44%,将占到世界国家老年抚养比第37位,仅次于芬兰。亚洲地区为第5位高老年抚养比的国家(依次是日本、韩国、新加坡、泰国、中国)。中国的老年抚养比在2015年开始急剧上升至2050年,在这一阶段,最高增速达到了30%,由此看出,来自于人口年龄结构优势的“人口红利”正在逐渐消失。

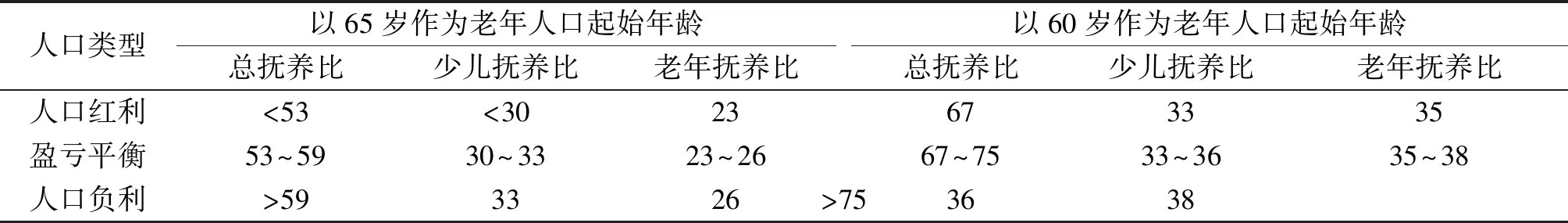

由于人口红利理论框架的核心逻辑关系是抚养比对经济增长诸多方面的正向影响,因此抚养比也就成为许多学者用以确定“人口红利窗口”界限的基本指标。一些学者直接以50年作为抚养比门槛来确定人口红利窗口期,并基于此标准认为我国人口红利窗口期大概是从1990年直至2030年结束(于学军[2],2003;孙鹃娟,2007[3])。也有学者以变化临界点为窗口的确定标准,沈君丽(2005)以总抚养比变动的拐点确认了我国人口红利窗口期是于1971年开启,2015年开始逐渐关闭。相比而言,现有研究中普遍认为人口红利是一个相对概念,对于一个具体经济体,人口负担只有和一个标准相比较才有实际意义。瑞典具有高质量的人口统计、无明显性别偏好以及接近于中国预期寿命,是确定人口红利窗口的最佳人口参照系,陈友华(2005)参考瑞典1957年生命表人口确定的人口红利与人口负债,认为其适用于我国的人口红利和人口负债判别标准(表1)[4]。

表1基于瑞典1957年生命表的人口类型划分标准 %

资料来源:转引自陈友华(2005)[4]

国外学者对中国人口红利期的判断有很大的差异,具体如图1所示。

同时,通过梳理新中国成立以来每隔五年的抚养比情况(表2),截至2100年我国未来的相关情况预测,参考陈友华(2005)年的系统分析法(以65岁为老年人口起始年龄),可以分析出我国人口红利窗口期开始于1985—1990年之间,关闭于2035年,其中,2000—2025年为人口“暴利”期,2040年之后全面成为人口负债期,这样从1990—2030年之间四十年的人口红利窗口期为我国经济增长提供源源不断的动力。

肖宏(2007)认为,人口红利带来的高储蓄率形成对金融资产在内的经济资产的旺盛需求,促进了金融市场和房地产市场的空前繁荣,对经济增长做出了重大贡献。金刚(2010)认为,延迟退休能在生育水平不变的前提下使得当期和未来每期的劳动力人口数量增加,从而降低老年抚养比,延长人口红利期,在资本要素、全要素生产率以及其他影响经济发展的条件保持不变的情况下, 总产出和经济增速均会提高[5]。

图1 不同方法计算的中国人口红利窗口期界定

表2新中国成立以来我国抚养比及未来预测%

资料来源:联合国人口预测(2015);世界人口预测:2015

二、人口红利内涵拓展:二次人口红利

面临经济增长的动力机制“人口红利”窗口期即将关闭的时候,许多学者提出了“二次人口红利”的观点,Lee、Mason和Miller(2003)提出了“第二次人口红利”的概念,按照人口红利框架,随着人口转变进程的深入直至完成,抚养比逐步升高导致人口年龄结构对经济增长的“红利”趋于减弱并最终消失。针对这种消极结果,Lee、Mason和Miller(2003)拓展了原有的人口红利概念,认为在其他条件相同的前提下,老龄化社会里较高的抚养比不仅会提高人力资本存量,而且会激励民众以养老为目的的资本积累,在合适的政策环境下,这两个方面对经济增长具有正向效应,我国学者也做了相关研究,如蔡昉(2004,2010)、张学辉(2005)、陈友华(2005)、孟令国(2013)等。蔡昉认为,初次人口红利消失殆尽的同时,应努力发掘二次人口红利,即提高单位劳动人口生产率。现代社会发展使得人类平均预期寿命大幅延长,同时老年人的健康状况也好转很多,受教育年限增加所带来的人力资本提升等,都为二次人口红利期的释放提供了保障。

蔡昉(2009)等提出,二次人口红利不会像传统的人口红利自然发生,需要一定的制度安排和机制设计来激发,尤其是从二次人口红利的传导机制——人力资本积累、储蓄动机以及消费等方面着手。孟令国(2013)提出并区分了两次人口红利的作用机理,概括了第二次人口红利的主要内容有人力资本增加、储蓄的增加、制度创新等。具体两次人口红利对经济增长的作用机理如图2所示[7]。

图2 二次人口红利对经济增长的作用机理

三、第一次人口红利与第二次人口红利理论

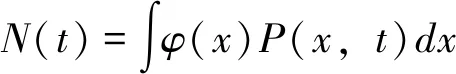

第一次人口红利窗口期的产生和关闭主要是随着人口年龄结构变化而变动,进而影响劳动供给和消费者的增长率。这可以由一个简单的模型来说明,定义消费者的数量为N,劳动供给者的数量为L:

其中,φ(x)是关于消费者的特定年龄权重,度量分年龄的关于生理需求、文化、偏好等相关的消费变量,γ(x)是关于劳动供给者的特定年龄权重,度量分年龄生产率变动情况,P(x,t)是年龄为x,在t年的人口数量,每一位有效消费者收入y(t)是由两个乘法因子决定:

y(t)=SR(t)·yL(t)

其中,SR(t)是支撑比,度量人口年龄结构变化中相对具有生产力的年龄组人口密集度的影响,yL(t)度量的是每一个劳动者的平均收入。在封闭经济体中,这将受到很多因素的影响,如技术水平、人力资本、物质资本、政治和经济制度、自然资源等;在开放经济中,还会受到海外投资收益的影响。

每个有效消费者的收入增长率g[y(t)]是支撑比增长率和劳动者收入增长率之和:

g[y(t) ]=g[SR(t) ]+g[yL(t) ]

其中,g[SR(t) ]支撑比增长率被定义为第一次人口红利来源,就等于有效劳动者的增长率减去有效消费者的增长率:

g[SR(t) ]=g[L(t) ]-g[N(t) ]

这就可以理解为:当有效劳动者增长率大于有效消费者的增长率时,便产生第一次人口红利。Mason(2006)计算了1960—2000年东亚高增长率国家的人口红利水平,其中中国的第一次人口红利水平将从2000年的21.5%降至2050年的13.2%(此处并不是指代窗口期),50年时间衰减了将近一半,具体如表3所示。

表3 1960—2000年东亚高增长率国家人口红利水平

资料来源:Mason和Lee(2006)[8]

另外,基于此模型,Ogama和Chen(2013)对中国人口红利窗口期的测算结果显示,中国第一次人口红利期是从1972年到2014年,与Mason(2013)计算结果一致。之后伴随人口老龄化的不断加深,窗口机遇期关闭,具体趋势如图3所示:

图3 中国1950—2050年第一次人口红利窗口期测算

在第一次人口红利模型的基础上,进一步拓展可以得到二次人口红利的来源:

表4 1970—2000年世界部分地区两次人口红利水平比较 %

注:*转型经济体:阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、宝格丽、克罗地亚、捷克共和国、爱沙尼亚、格鲁吉亚、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦共和国、拉脱维亚、立陶宛、共和马其顿、多瓦、蒙古、波兰、罗马尼亚、俄罗斯联邦、塞尔维亚和黑山、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦。

资料来源:Andrew Mason(2005)

四、第一次人口红利与第二次人口红利的区别与联系

第一次人口红利是随着人口转变和人口年龄结构对经济增长的“红利”效应,与“二次人口红利”最主要的区别在于人口红利来源不同:前者主要来源于劳动年龄人口比例的升高,后者主要来源于储蓄积累、人力资本的增加和制度的创新;同时,“第一次人口红利”由于人口年龄优势只能存在于一段特定的时期,从而不可避免进入到人口老龄化阶段,所以呈现的是暂时性和自发性的特征,而“第二次人口红利”来源于资产所有者和劳动者数量上的变化,以初期消费增长减缓为代价,老龄人口的增加刺激了劳动生产率和资产收入的提升,也就是资本——劳动比率是不断增加的,但是由于需要政策制定者根据人口结构及时作出调整,所以呈现出永久性和非自发性的特征。同时,避免陷入一个误区,两次人口红利之间是有一定的区别与联系的,不能单独从一个方面去考虑,二次人口红利实质意义上来讲,其实是人口红利的另一个方面。

两次人口红利不是分割开来的,也存在相互联系:按照人口红利框架,人口转变进程中,在其他条件相同的前提下,第一次人口红利期所导致的高抚养比可以带来人力资本存量的提高,激励民众以养老为目的的资产积累,同时充分利用两个人口红利期才能为经济增长带来合力,前后两次红利呈现出的连续性,在劳动力数量优势衰减的过程中采取有效措施,调整相关制度,使得人口红利的存续不仅仅依赖劳动力数量,而且能够在有限的劳动力资源的前提下通过更为有效的劳动资本配比、提升劳动力素质和提高劳动力生产效率等方面来实现。在“第一次人口红利”的机会窗口期所带来的快速增长动力机制下降时期,只有良好的制度设计与改革方案,才能保障二次人口红利产生可持续的经济效应。