基于“以学定学”理念的初中物理复习策略

2019-06-07陈懋

陈懋

摘要:“以学定学”理念下的复习课,通过设置问题唤醒、比较思辨、变式强化,改变以往“以教定学”的被动学习,培养学生核心素养,有效提升解题能力.

关键词:以学定学;唤醒;思辩;变式

教师感觉复习课教学效率低,甚至无效,学生感觉物理题往往一讲都会,一听都懂,一做就错.这里存在的误区是:教师认为自己讲得不够细致、不够全面、不够深度;学生“刷题”数量不够、不够典型、不够新颖.其深层的原因还是复习课的设计理念缺陷.平常大多“以教定学”,从知识再现到网络梳理,从例题剖析到习题演练,顺次展开,循序渐进.这种模式缺少新颖的学习情境,缺乏培养思维的学习载体,没有体现学生的主体地位,少有思维碰撞的火花,容易造成思维懒惰.在新问题情境中不知所措,学生感到枯燥乏味,倦怠情绪泛滥.为了破解物理复习课这一“痼疾”,笔者尝试“以学定学”理念下的复习,改变以往“以教定学”被动学习模式,实现以学定学、自主探究的学习模式,取得了较好的教学效果.

1 设置真实问题,唤醒已有知识和方法,建构知识体系

心理学研究表明,学生获取新知识或形成新技能时,如果有一个积极的心理,其接收的效率将高出消极心理许多倍.如果干巴巴地进行知识梳理,势必索然无趣,严重影响学习效果.在复习课中,教师应创设与学习主题相关的、真实的问题情境,唤醒已有的知识和方法.这样复习不再只是一种单调的听讲和做题,而是转变为自身的内在需求,每一位学生能“跳一跳摘到自己的桃子”,从而保持良好的学习状态.

例如在《电和磁》复习中,本讲知识点较多且琐碎,主要的考点有:磁极间的相互作用;磁场的性质;安培定则及应用;电流的磁场;电磁铁的性质;电磁感应现象及产生感应电流的条件;感应电流方向的判断;磁场对电流的作用;发电机、电动机的工作原理及能量转化、换向器的作用;电能的输送等内容.其中,安培定则、通电螺线管的磁场、影响电磁铁磁性强弱的因素、电磁感应现象与感应电流的问题是考试的热点.笔者以话筒和喇叭为情境,如图1所示,将知识情境化,情境问题化,教学设计如下:

任务1学以致用

(1)话筒和喇叭中都运用了永久磁体,你如何判断磁体南北极?

(2)喇叭中通电线圈会产生磁场,你如何确定磁场的磁极和强弱?

(3)动圈式话筒把声音信号转变成电信号,能量如何变化?

(4)动圈式喇叭把电信号转变成声音信号,能量如何变化?

(5)动圈式喇叭的工作原理是什么?在生活中有什么应用?

(6)动圈式话筒的工作原理是什么?在生活中有什么应用?

(7)除了以上问题,你还能提出哪些关于话筒和喇叭的问题?

任务2图文结合,话说原理

学生先分析话筒和喇叭的结构,并画出原理框架图,最后说明原理.话筒:人对着话筒说话时,产生的声音使膜片振动,与膜片相连的线圈也跟着一起振动.线圈在磁场中运动,能产生随着声音的变化而变化的感应电流,经放大后,通过喇叭还原成声音.喇叭:当线圈通过图中所示电流时,线圈受到磁铁的吸引向左运动;当线圈通过相反方向的电流时,线圈受到磁铁的排斥向右运动.由于通过线圈的电流是交变电流,它的方向不断变化,线圈就不断地来回振动,从而带动纸盆来回振动,于是喇叭就发出声音.

任务3知识延伸,当堂反馈

你还知道哪些生活用品和它们的工作原理相同?画出本节思维导图.

复习从知识梳理开始,但知识梳理不是知识框架的重复呈现,而是设计真实的问题情境唤醒学生的思维,通过解决问题自主建构知识体系.本案例为三个真实的能聚焦思维、可实际操作的任务,学生不是简单地执行,而是需要运用思维去完成的具体任务.在完成任务的过程中经历回忆、思辨的过程,自然而然地把《电和磁》的知识建构在自己的认知结构中,达到了知识梳理的目的,也让学生进入心理学上的“悱愤”状态.当然,教师设置适合学生起点的任务情景是关键,需要在解决学生学习的。疑难点”,提高学生学习的“支撑点”,激发学生思维的“兴奋点”上下功夫.因为复习课的一个重要任务是重点知识能够得到强化,难点能够得到有效突破,易错点能够得到纠正.

2 通过比较思辨,加深对基本原理和基本规律的理解

教材中有许多相近或相似的概念和规律,例如压力和重力、欧姆定律和焦耳定律等.从教学实践反馈的情况看,部分学生容易形成思维定势,极易形成迷思而将它们混为一谈,不假思索地将原认知直接迁移,从而形成错误.变易理论认为,学习的关键是找出事物最显著的差别.在复习过程中,教师把相近的概念或公式、规律归纳在一个情境中,巧用变易图式,分析异同,辨析本质.通过典型例题讲解,把知识从一个问题迁移到另一个问题,及时鼓励学生发表自己的见解,加深对基本原理和基本规律的理解.

例如在光学复习中,光的直线传播、光的反射、光的折射屬于相近知识,而小孔成像、平面镜成像和凸透镜成像属于相关知识,对学生而言易混淆.笔者为学生设计如图2的情境,下列各图中分别是什么光学现象.通过讨论,他们知道日食和影子是光的直线传播,照镜子是光的反射,铅笔弯折是光的折射.然后,通过列表格比较它们的异同,知识点对比如表1.

变式训练:小明站在西湖边,他见到水中有白云、树木、房屋、鱼、水草,其中属于虚像的有____,属于折射成像的有____,属于平面镜成像的有____. 这个情境问题看似简单,学生却容易犯错.认为水中的白云、树木、房屋都属于虚像,是由光的反射而形成的;而水中的鱼、水草处于水中,观察到的应该是物体的本身,事实上,光从一种介质斜射入另一种介质,光线发生了折射,学生观察到水中的鱼、水草等都不是其本身,应该是光线折射形成的虚像.那么,实像和虚像的本质区别是什么?请完成下表2.

在生活化的情境中,学生很自然地将光的相关知识串在一起,促使学生积极提取学过的相关概念.结合适当的习题练习,针对容易错误的概念通过系统的思辨,比如列表格、画概念图等,提高学生的变式能力,有效地预防了概念的精细性增加的学习难度,加深对概念、规律的理解和应用,启迪学生的思维,把科学概念全面、深刻、牢固地印留在学生的头脑中,提高学生的接替能力.

3 通过变式强化,落实系统知识复习,提升解题能力

通过以上两步的复习,学生对于教材的知识结构有了系统认识,对于平时学习中理解不到位、容易混淆的知识也能产生很好的复习效果.为了让学生的解题能力再上一个台阶,在复习过程中,教师针对主干知识或易错点内容进行设计,通过变式强化,落实系统知识,并通过中考真题进行反馈检测,有效提升解题能力,

例如在欧姆定律的科学探究实验复习中,笔者要求学生找到解题的突破口和关键信息,提高审题能力、分析能力和灵活应用知识的能力.设置一个例题和一个变式,采用“兵教兵”的形式展开交流讨论.

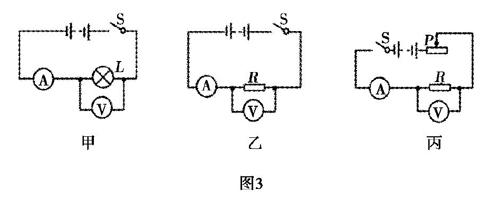

在探究电流与电压关系的实验中,同学们设计了如图3的三种电路图:

(1)A同学认为图乙电路比图甲好,理由是:____;B同学认为图丙电路比图乙更好,理由是图丙电路便于多次实验.(答案:定值电阻能更好地保持电阻值不变)

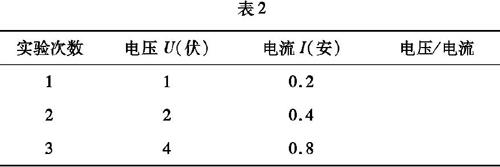

(2)B同学利用图丙电路(其中电阻R=5Ω)完成了本实验,测得数据如下:

分析表格数据,可得出的结论是____.(答案:当电阻不变时,电流与电压成正比关系)

(3)实验操作过程中,C同学发现滑动变阻器损坏,但经过思考后利用图乙电路最终也完成了多次实验,该同学的做法是____.(答案:改变电源电压,进行多次实验)

变式训练:小芳在探究电流与电阻关系的实验中,设计了如图4所示的电路.

(1)请你用笔画线代替导线帮她将图示电路连接完整;

(2)电源由两节电压为1.SV的电池串联组成,则电源电压为____V;(答案:3V)

(3)若分别将5Ω、lOΩ、15Ω的电阻接入电路进行实验时,调节滑动变阻器,保持电压表示数为1.5V不变,那么选取的滑动变阻器的最大阻值应该不小于

Q,由此得到结论:电压一定时,电流与电阻成____;(答案:15,反比)

(4)保持电压表示数为2V的条件下,重复进行上述实验,其目的是:____.(答案:多次实验,使得出的规律更具有普遍性)

(5)小芳同学正确连接电路后,闭合开关,移动滑动变阻器滑片,发现电流表无示数,电压表有示数,其原因可能是____.(答案:定值电阻开路)

古人云:“变则通,通则久”.在本案例中,新颖有趣的变式,对学生的思维冲击很大.把电流与电压和电阻相关的实验融合,学生学会了控制变量、分析结论、故障分析等,实现知识的深化理解、思维能力的同步提升.通过变通的复习方式,着实提高学生的解题能力.

总之,我们的复习不但依据学生的学情来确定教学策略,更重要的是依据学生的学情来促进学生主动地学习.不但关注学生学习的起点,更重要的是从科学用脑的角度调节学生的学习状态,培养学生的学习能力,激发学生的学习动力,让学生真正成为学习的主人.

参考文献:

[1]宋平国.巧用变易图式优化物理教学[J].中学物理教学参考,2017,46(17):16 - 19.

[2]周红卫,高效复习重在“唤醒”、“辨析”与“变通”[J].物理教师,2011(10):57 -60.

[3]李一婷.從“以学定教”到“以学定学”一例谈“友善用脑”理念的实践与探索[J].上海教育科研,2013(05):78 - 79.