玉米芯木聚糖的提取及其相对分子质量分布研究

2019-06-05樊洪玉蒋剑春

樊洪玉, 卫 赵 剑, 蒋剑春

(1.中国林业科学研究院 林产化学工业研究所;生物质化学利用国家工程实验室;国家林业和草原局 林产化学工程重点实验室;江苏省 生物质能源与材料重点实验室, 江苏 南京 210042;2.中国林业科学研究院 林业新技术研究所, 北京 100091)

随着石油、煤炭等不可再生化石资源总量日趋减少,由可再生植物纤维生物质资源转化获得新材料、高热值能源、化工原料及药物正成为一种重要的发展趋势[1]。其中,农林废弃物是可再生的、价廉易得且具有发展前景的生物质资源。在植物原料中,半纤维素是除纤维素以外的第二大组分[2],主要存在于植物的细胞壁中。在细胞壁中半纤维素与纤维素和木质素相互连接,与纤维素主要是通过物理作用(即氢键)紧密结合,并通过共价键(主要是R-苄基醚键)与木质素相连接[3]。由于植物纤维中的各组分相互交联且紧密结合,所以很难将与纤维素和木质素相连的半纤维素分离出来[4]。因此寻找一种既能最大限度地将半纤维素分离出来,又能尽量减少或避免其在提取过程中发生变化的方法,是实现半纤维素综合利用的关键。我国是农业生产大国,每年产生几亿吨的农业废弃物。若就地燃烧或掩埋不仅会污染环境,而且还会造成大量的资源浪费。玉米芯中半纤维素高达41%左右,且为聚木糖类半纤维素,已广泛用于制备糠醛、低聚木糖(XOS)等多种工业产品[5]。近年来,研究者开始利用玉米芯半纤维素来开发高附加值的化学品和医药产品,并期望其能应用于工业化生产[6]。由于半纤维素属于天然产品,分离过程中结构多变,致使制备的半纤维素产品分散度高,为相对分子质量大小不一的混合体。若不加以纯化,易造成后续产品性能不稳定,关键技术参数难以确定,进而难于大规模工业化生产。因此,制备分散度低、性能稳定的半纤维素是其高附加值工业化应用的基础。目前,提取半纤维素(木聚糖)的方法主要有溶剂法、碱法、酸法、酶法以及附加物理、化学的辅助方法等。由于酸法制备木聚糖易降解、对设备腐蚀性大,溶剂法和酶法处理量小、效率低。因此,本研究选择碱性过氧化氢溶液对玉米芯木聚糖进行提取分离,采用单因素试验考察了不同工艺参数对提取得率的影响,从而确定了最佳工艺;再采用乙醇分级沉淀法制备低分散度的木聚糖,并采用多种方法对产物结构进行了分析与表征,以期为玉米芯半纤维素的高值化利用提供参考。

1 实 验

1.1 原料、试剂与仪器

玉米芯取自山东省聊城市,经自然风干后,选择无霉变、无虫蛀的玉米芯,破碎,过250 μm筛。将得到的玉米芯粉末用质量分数为95%乙醇溶液在索氏提取器中抽提12 h,脱除蜡质[7],用去离子水洗涤,真空干燥,置于干燥器中备用。原料的主要化学组成可参照美国国家可再生能源实验室标准NREL/TP-510- 42618测定,测得玉米芯原料含纤维素39.03%、半纤维素33.18%和木质素14.23%。

无水乙醇、氢氧化钠、浓盐酸、过氧化氢等,均为市售分析纯;D-木糖、D-葡萄糖、D-半乳糖、L-阿拉伯糖、葡萄糖醛酸等标准品,均为色谱纯,西格玛-奥德里奇(上海)贸易有限公司。

Dionex ICS-3000戴安多功能离子色谱仪,ED电化学检测器,色谱柱为CarbopacTM PA-20柱(4 mm×250 mm);Thermo Fisher Nicolet iS 10傅里叶红外光谱(FT-IR)仪;Bruker WNMR-I-500MHz型核磁共振(NMR)波谱仪;美国TA公司Q50型热重(TG)分析仪。

1.2 玉米芯木聚糖的制备

将脱蜡后的玉米芯粉末50 g加入1 000 mL去离子水,75 ℃抽提3 h以获得水溶性多糖(WSP)。固液分离,向滤渣中加入碱性过氧化氢溶液(1% H2O2和5% NaOH),在不同的反应条件下进行加热反应。反应结束后,减压过滤,用盐酸中和至pH值为中性,减压浓缩,向浓缩液中加入定量的无水乙醇,静置过夜,离心分离,使用体积分数为75%的乙醇溶液洗涤固体沉淀,以除去表面附着的无机盐和反应过程中生成的小分子物质,最后冷冻干燥即得到木聚糖产品,放入干燥器中保存备用。木聚糖得率按下式计算:

y=m/m0×100%

式中:y―木聚糖得率,%;m—乙醇沉淀的木聚糖的质量,g;m0—玉米芯中半纤维素的总质量,g。

1.3 梯度乙醇分级沉淀法分离玉米芯木聚糖组分

在最佳条件下提取的半纤维素提取液中加入乙醇,使滤液中乙醇体积分数为10%、20%、30%、45%、60%和75%,离心分离,固体沉淀经洗涤后得到木聚糖产品,采用冷冻干燥和真空干燥2种方式进行干燥,干燥后的木聚糖样品分别标记为D10~D75和H10~H75。

1.4 分析与表征

1.4.1糖组分分析 使用高效阴离子交换色谱测定所制备木聚糖的糖类组分和含量。准确称取150 mg(精确到0.1 mg)的样品放入三角瓶中,然后加入1.50 mL的72%的硫酸,搅匀,放在(30±3) ℃恒温摇床中60 min。随后使用42.00 mL去离子水将其冲洗到压力瓶中,使硫酸质量分数为4%,摇匀,放入高压釜,在121 ℃下对样品及标样水解1 h,冷却到室温。酸解液稀释一定倍数后,过0.22 μm微孔水相滤膜后进行糖组分分析。每个实验做3~6个平行,取平均值。

1.4.2FT-IR分析 对制得的低分散度木聚糖样品进行红外光谱分析,仪器的分辨率优于4 cm-1,样品的扫描次数为16次/s,扫描波数范围为525~4000 cm-1。

1.4.3NMR分析 将木聚糖样品(1H NMR 20 mg,13C NMR 80 mg)溶于1 mL含有少量NaOD的D2O中。其中1H NMR谱的扫描数为2 000,13C NMR谱的扫描数为10 000,脉冲宽度均为11.5 μs,延迟时间均为2 s。

1.4.4TG分析 对木聚糖产品进行热稳定性分析,在N2气氛中,将样品以10 ℃/min的升温速率由50 ℃升至600 ℃,分析低分散度木聚糖产品的热失重行为。

1.4.5相对分子质量测定 通过凝胶渗透色谱(GPC)来测定木聚糖的相对分子质量,木聚糖的多分散性系数(D)可以使用重均相对分子质量(Mw)与数均相对分子质量(Mn)的比值来表示。检测所用色谱柱型号为Waters styrage HT6,柱温箱温度为25 ℃,检测器为SFD RI-2000示差折光检测器,流动相为0.001 mol/L NaOH溶液,流速为1 mL/min,进样质量浓度0.2 g/L。

2 结果和讨论

2.1 不同条件对木聚糖提取得率的影响

2.1.1碱质量分数 NaOH质量分数是影响玉米芯木聚糖得率的关键因素,在反应时间为16 h,液固比为20∶1(mL∶g,碱性过氧化氢溶液体积与玉米芯质量比,下同),反应温度为50 ℃,过氧化氢质量分数为1%的条件下,考察了NaOH质量分数(2.5%、5%、7.5%和10%)对玉米芯木聚糖得率的影响,结果见图1(a)。由图可知,当NaOH质量分数由2.5%增加到5%时,玉米芯木聚糖得率从75.82%增加到最大值83.15%。当碱质量分数超过5%时,随着碱质量分数的增加,玉米芯木聚糖的得率急剧下降。当碱质量分数增加至10%时,大部分木聚糖发生了水解,得率仅为32%。因此,选择NaOH质量分数为5%。

2.1.2液固比 液固比在碱性过氧化氢溶液提取玉米芯木聚糖的过程中具有重要的作用,在反应温度为50 ℃,反应时间为16 h,NaOH质量分数为5%的条件下,考察了液固比(10∶1、 15∶1、 20∶1、 25∶1)对玉米芯木聚糖得率的影响,结果见图1(b)。由图可知,随着碱性过氧化氢溶液(1%H2O2,5%NaOH)体积的增加,玉米芯木聚糖的得率也逐渐增加。当液固比由10∶1增加到20∶1时,玉米芯木聚糖的得率由56.45%迅速增加到80.44%。但是继续增加碱性过氧化氢溶液的体积,玉米芯木聚糖的得率基本不变。因此选择最佳液固比为20∶1。

2.1.3反应温度 反应温度过低木聚糖很难充分提取,反应温度过高会使木聚糖糖链发生降解,从而导致木聚糖的得率降低。在碱性过氧化氢溶液(1% H2O2,5% NaOH)中,反应时间为16 h,液固比为20∶1的条件下,考察了反应温度(40、45、50、55和60 ℃)对玉米芯木聚糖得率的影响,结果见图1(c)。由图可知,当反应温度从40 ℃升到50 ℃时,玉米芯木聚糖的得率迅速增加。在50 ℃玉米芯木聚糖得率达到最大值83.15%。继续增加反应温度,玉米芯木聚糖的得率反而有所下降。这可能是因为反应温度过高,导致玉米芯木聚糖发生了降解。因此,选择反应温度为50 ℃。

2.1.4反应时间 反应时间是影响玉米芯木聚糖得率的另一重要参数,在碱性过氧化氢溶液(1% H2O2,5% NaOH)中,当反应温度为50 ℃,液固比为20∶1时,考察了反应时间(10、12、14、16、18和20 h)对玉米芯木聚糖得率的影响,结果见图1(d)。由图可知,当反应时间为10~14 h时,随着反应时间的增加,玉米芯木聚糖的得率由30.81%迅速增加至80.44%;14~16 h时,玉米芯木聚糖得率的增长速度变慢,16 h的木聚糖得率达到最大值83.15%;继续延长反应时间至20 h时,玉米芯木聚糖的得率几乎不变。因此,选择最佳反应时间为16 h。

a. NaOH质量分数NaOH mass fraction; b. 液固比值liquid to solid ratio; c. 反应温度temperature; d. 反应时间time

综上,提取玉米芯木聚糖的最佳工艺为碱性过氧化氢溶液(1% H2O2,5% NaOH)中、反应温度50 ℃、反应时间16 h、液固比为20∶1,在此条件下所得玉米芯木聚糖的得率为83.15%。

2.2 梯度乙醇分级沉淀法分离玉米芯木聚糖组分

2.2.1乙醇体积分数对各级分得率的影响 在热水抽提之后,得到0.49%的水溶性多糖(WSP)。当乙醇体积分数为10%、20%、30%、45%、60%和75%时,可以分别沉淀出10.3%、3.6%、4.2%、1.6%、1.3%和1.7%的木聚糖各级分。与较高体积分数的乙醇相比,较低体积分数的乙醇可以使较多的木聚糖级分沉淀出来。通过梯度乙醇分级沉淀法从玉米芯中提取的木聚糖占干燥脱蜡玉米芯总量的22.7%,得率为68.41%。

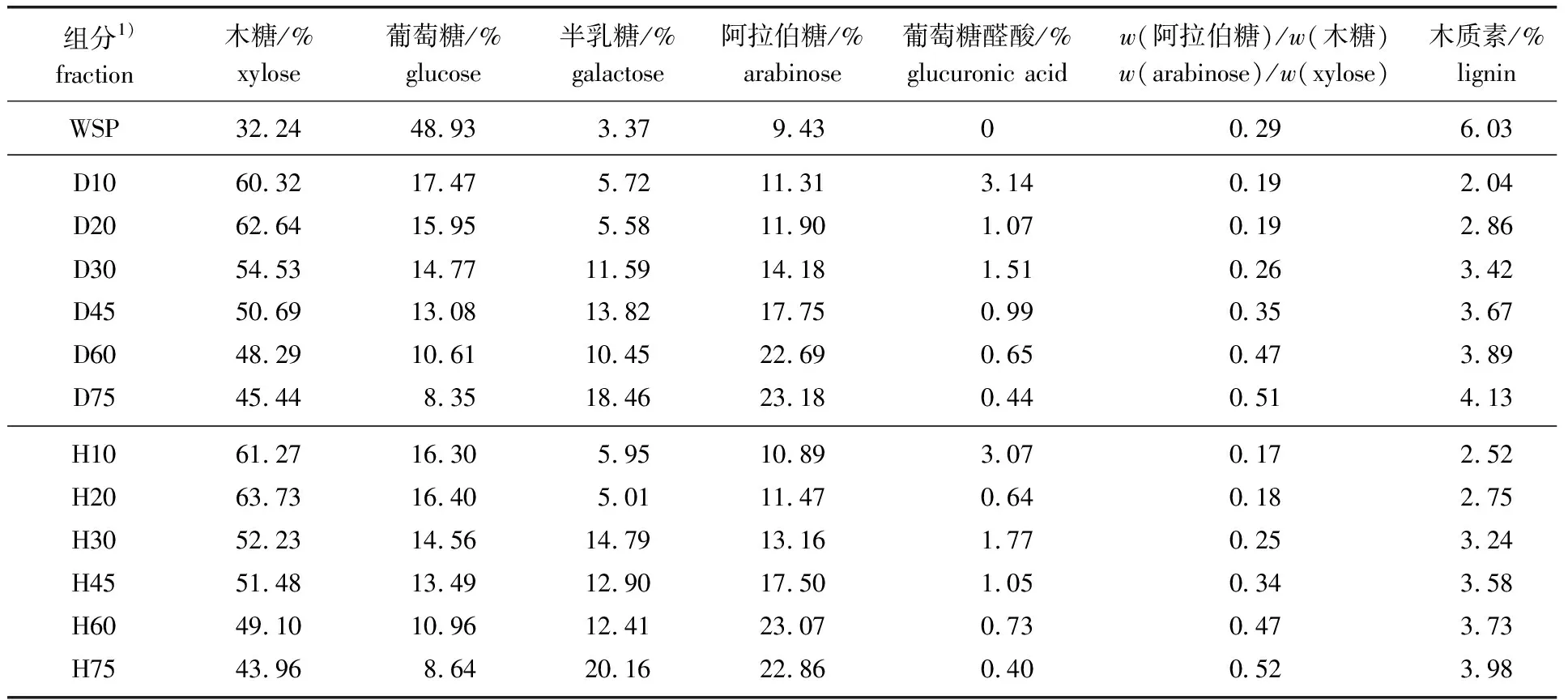

2.2.2单糖组分分析 WSP和梯度乙醇沉淀法制备玉米芯木聚糖的单糖组分含量分析如表1所示。从表1可以看出,WSP中含葡萄糖最高,为48.93%,其次是木糖为32.24%,并且还含有少量的阿拉伯糖和半乳糖,分别为9.43%和3.37%,表明WSP是由葡聚糖、木聚糖、阿拉伯木聚糖和阿拉伯半乳聚糖组成的[8-9]。然而,在WSP中并没有检测到葡萄糖醛酸,表明葡萄糖醛酸很难通过热水抽提法从植物原料中提取出来[10]。尽管WSP是提取过程中的重要多糖之一,但它主要含有葡萄糖,并且在本实验提取条件下得率仅为0.49%。因此,本研究将重点考察梯度乙醇分级沉淀法提取的碱溶性木聚糖组分。

梯度乙醇分级沉淀法分离得到的木聚糖组分中,糖成分主要包括43.96%~63.73%的木糖、10.89%~23.18%的阿拉伯糖、8.35%~17.47%的葡萄糖和5.01%~20.16%的半乳糖,而含葡萄糖醛酸仅为0.4%~3.14%。葡萄糖来自葡糖醛酸阿拉伯木聚糖和木葡聚糖,而半乳糖来自阿拉伯半乳聚糖,少量的葡萄糖醛酸可能是4-O-甲基葡萄糖醛酸以支链的形式存在[11-14]。木质素的含量随着乙醇体积分数的增加而增加,说明分级沉淀的过程中乙醇体积分数越高,木质素含量也就越高。采用不同的干燥方式进行干燥时,只要分级沉淀时乙醇的体积分数相同,其沉淀下来的木聚糖具有类似的化学组成,这表明干燥方式对木聚糖各级分的组成影响较小。通常采用阿拉伯糖与木糖的比率来表示木聚糖聚合物的线性或支化程度[15]。由表1可知,随着乙醇体积分数从20%增加到75%,采用冷冻方式干燥的木聚糖中w(阿拉伯糖)/w(木糖)从0.19增加至0.51,说明随着乙醇体积分数的升高,更多支化的木聚糖被沉淀出来,即较高体积分数的乙醇有利于支化木聚糖的析出,也就是说,可以在较低乙醇体积分数下回收线性木聚糖,而在较高乙醇体积分数下获得更多支链木聚糖。同样地,采用真空干燥方式干燥的木聚糖级分也具有类似的变化趋势。

表1 梯度乙醇沉淀法制备低分散度木聚糖的单糖组成

1)WSP:水溶性多糖water-soluble polysaccharide;D:冷冻干燥freeze-dried;H:真空干燥oven-dried

2.3 木聚糖的分析与表征

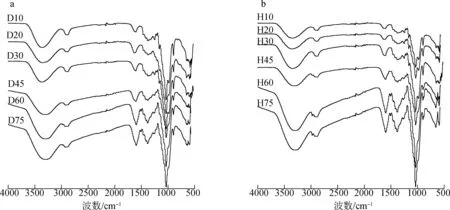

2.3.1FT-IR分析 梯度乙醇分级沉淀法获得的木聚糖的FT-IR如图2所示。

a. 冷冻干燥freeze-dried; b. 真空干燥oven-dried图2 不同干燥方式时由梯度乙醇沉淀法制备的木聚糖的FT-IR图Fig.2 FT-IR spectra of xylan by graded ethanol precipitation with different dry methods

在3362和2882 cm-1处的强吸收峰分别为O—H伸缩振动和C—H伸缩伸展[16]。1606 cm-1为H—O—H角振动,归因于支化和水合程度,说明化合物中存在结合水[10]。1375 cm-1的弱吸收带为C—H伸缩振动。1249 cm-1处的弱吸收峰与O—H或者C—O弯曲振动有关[17]。D75、H75、D60和H60在波数1508 cm-1附近出现弱吸收,为木质素的芳环振动吸收峰[18]。在1164 cm-1有弱吸收,表明侧链存在阿拉伯糖基。1036 cm-1处的吸收峰为半纤维素的特征吸收,为醚键(C—O—C)的伸缩振动[16]。895 cm-1处有较强的吸收峰,为C1—H弯曲振动,属于β-D-木糖的特征结构,表明糖单元之间以β-糖苷键连接。由图2(a)和(b)对比可知,干燥方式不会改变物质的化学结构,特征官能团不变,所以说二者作用是相同的。

2.3.2核磁共振分析 在乙醇体积分数为10%的溶液中沉淀获得的木聚糖(D10)通过1H NMR分析表征其结构特征,见图3(a)。在δ4.76处的强信号峰是由残留溶剂(D2O)引起的。δ3.0~4.3之间的主要信号是由吡喃型木糖单元引起的,是其特征信号峰,说明梯度乙醇沉淀法提取玉米芯得到的多糖主要成分为木聚糖。其中δ4.23为H-1信号峰,δ3.88为与C-5相连的平伏键上的H的峰,δ3.567为H- 4信号峰,δ3.29为H-3信号峰,δ3.20为与C-5相连的直立键上的H的峰,δ3.10为H-2信号峰。δ5.09 的信号峰为通过C-3和C-2(二取代)与木糖骨架相连接的L-呋喃阿拉伯糖端基的异头质子[19-20]。木聚糖D30的1H NMR光谱(图3(b))与之类似。

1H NMR: a. D10; b. D30; 13C NMR: c. D10; d. D30图3 不同样品的1H NMR和13C NMR图Fig.3 1H NMR and 13C NMR spectra of different samples

为更深入了解木聚糖的分支结构,对D10和D30进行13C NMR分析。D10的13C NMR谱(图3(c))显示有δ105.06(C-1)、78.58(C- 4)、77.70(C-3)、76.04(C-2)和65.99(C-5)5个主要信号峰,为(1→4)-β-D-吡喃木聚糖。δ83.07和89.07为连接在α-D-木聚糖上的α-L-阿拉伯呋喃糖残基。δ112.14对应(OCH3- 4)4-O-甲基-α-D-葡糖醛酸[21]。D30的13C NMR光谱(图3(d))也呈现出类似的一般特征。以上结果表明,通过梯度乙醇沉淀法提取玉米芯得到的多糖主要为L-阿拉伯糖-(4-O-甲基-D-葡糖醛酸)木聚糖。

2.3.3TG分析 梯度乙醇分级沉淀法制备的低分散度木聚糖的TG、DTG曲线如图4所示。通过观察各个级分的热重曲线可知,D30在230 ℃左右出现明显的热损失峰,D45在116、130 ℃出现热损失双峰,D60在100~300 ℃连续出现4重热损失峰。H30在200 ℃左右出现明确的玻璃化转变温度(Tg),H45在123 ℃左右出现Tg,H75则逐步降解。该现象说明D45、D60由2~4种不同的分子链段构成,D75更接近于体型高聚物降解曲线。根据表1各级分组成分析,造成以上差异的主要原因可能是级分中分子链段组成不同;木质素含量的差异,支化度不同,其中H75支化程度最高;阿拉伯糖含量明显高于前3种级分。各级分的热稳定性分析,为后续改性反应对糖级分的选择提供了参考。

冷冻干燥freeze-dried: a. TG; c. DTG真空干燥oven-dried: b. TG; d. DTG图4 不同干燥方式时由梯度乙醇沉淀法制备的低分散度木聚糖的TG和DTG曲线Fig.4 TG and DTG curves of low dispersion xylan from corncob by graded ethanol precipitation with different dry methods

2.3.4相对分子质量分析 通过凝胶渗透色谱法(GPC)测定梯度乙醇沉淀法提取木聚糖的Mw、Mn和D(Mw/Mn),结果见表2。由表2可知,通过冷冻干燥得到的木聚糖的Mw在108 533至197 752之间,而真空干燥的木聚糖的Mw在41 231至47 242之间。这是由于在干燥过程中脱水方式的不同造成的,在真空干燥中木聚糖糖链随水分蒸发而发生断裂,导致相对分子质量下降;而冷冻干燥直接通过冰升华除去水分,有利于保持木聚糖的原始结构。当乙醇体积分数从10%增加到20%时,Mw明显减小。在乙醇体积分数为20%时,得到了相对分子质量最小的木聚糖。但是,当进一步提高乙醇体积分数时,无论是真空干燥还是冷冻干燥得到的木聚糖的Mw和Mn均有所增加。此外,通过梯度乙醇沉淀法得到的木聚糖的D值均较小,除H60外,其他级分均小于1.5,从而导致更窄的相对分子质量分布,表明各梯度下得到的木聚糖的结构均匀,化学性质相似。由此可以得出,梯度乙醇分级沉淀法制备得到了多分散性指数小、相对分子质量分布窄的低分散度木聚糖,可以作为木聚糖衍生化学品和医药用品的原材料。

表2 梯度乙醇沉淀法得到的木聚糖的Mw、Mn和D(Mw/Mn)

3 结 论

3.1以玉米芯为原料,采用碱性过氧化氢溶液提取半纤维素,通过单因素试验考察了不同条件对玉米芯木聚糖提取得率的影响,得到最佳的提取条件为在1%H2O2,5%NaOH的碱性过氧化氢溶液中,反应温度50 ℃、反应时间16 h、液固比为20∶1(mL∶g),木聚糖得率为83.15%。

3.2采用梯度乙醇分级沉淀法对碱性过氧化氢提取的木聚糖进行分级分离,经离子色谱、FT-IR、NMR和TG分析可知,不同梯度沉降下来的各级分具有相似的糖组成,主要由L-阿拉伯-(4-O-甲基-D-葡萄糖醛酸)木聚糖构成。

3.3冷冻干燥的木聚糖Mw为108 533~197 752,真空干燥的木聚糖的Mw为41 231~47 242;并且各级分的木聚糖多分散系数均较小(1.172~1.517),其中11种样品均小于1.5,为相对分子质量分布窄的低分散度木聚糖。