中国企业年金的税收政策优化研究

2019-06-04马孟琛中央财经大学保险学院

马孟琛 中央财经大学保险学院

2013年底,国家颁布了新的企业年金税收政策,但其核心EET模式仍然存在一些问题。目前企业年金发展中最大问题是缺乏公平性,企业年金优惠政策对于低收入群体的性价比太低,较少的税收并不会改善当期的生活质量,直接获得可支配收入更具有价值;对高收入群体似乎又有些可有可无,高收益率的商业养老保险的蓬勃发展,在很大程度上抑制了企业年金在高收入群体的覆盖。因此,企业年金应逐步覆盖各个人群,每个阶段有不同的合理的侧重点,现阶段更应该侧重中国庞大的中等收入群体。

一、中国企业年金的发展现状

改革开放使我国经济发展日新月异。在我国经济进步的同时,社会保障问题变得越来越突出,其中最重要的就是养老问题。受计划生育政策的影响,我国老龄化人口所占的比重正逐年增加。尽管目前已放开了二胎政策,但是到21世纪中期,老龄化人口数量预计将占总人口的1/3。当下的“4-2-1”的家庭组成结构,以及不断提高的生活、医疗成本,使养老质量问题备受关注。企业年金作为养老保险的“第二支柱”,在全国人口老龄化进程加快、人口结构失衡背景下,可以缓解国家财政的巨大压力,适应人口老龄化高峰的到来。

企业年金相比基本养老金发展起步较晚,企业年金在中国首次出台是通过1991年发布的《关于企业职工养老保险制度改革的决定》。随后在2004年颁布的《企业年金试行办法》和《企业年金基金管理试行办法》正式确立了企业年金作为基本养老保险制度的重要补充的地位。2011年出台的《企业年金基金管理办法》,对企业年金基金的运作、管理、投资和监督检查等问题做出了详细规定。2018年正式实施新的《企业年金办法》,在原《企业年金试行办法》的基础上对适用范围、自愿性质、筹资规模、缴费限制、收益归属、待遇领取和企业年金方案变更等方面作出了新的规定。

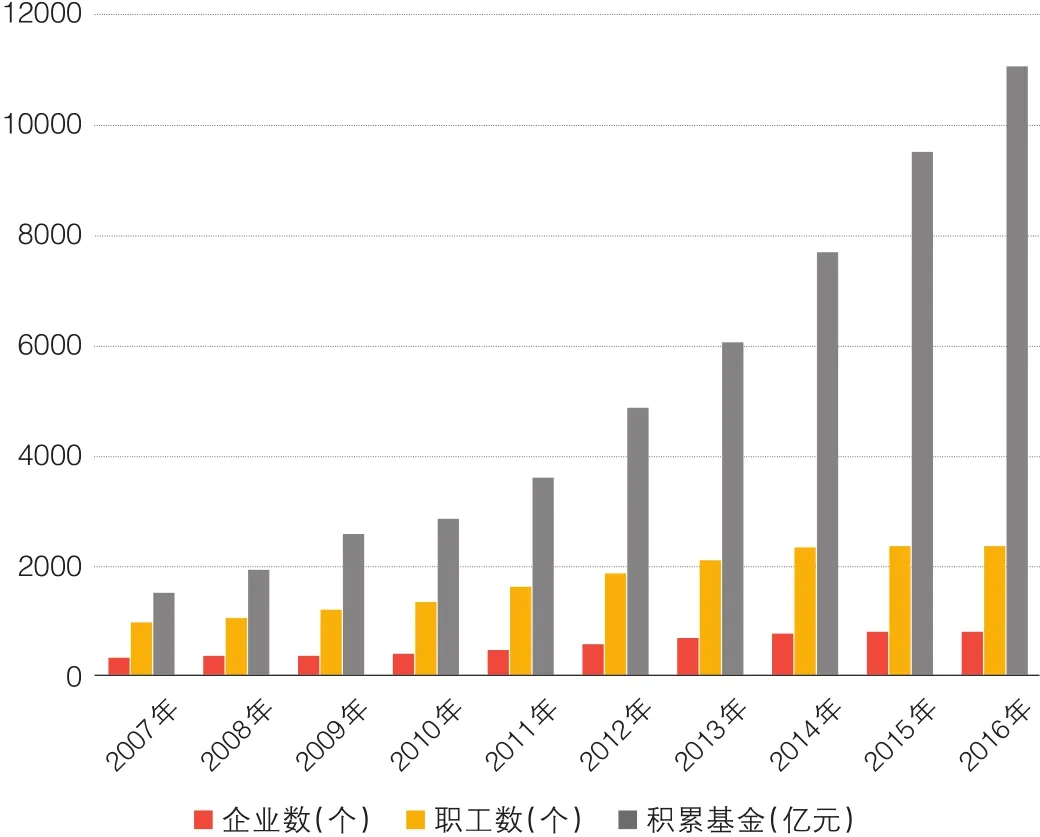

中国企业年金政策实行至今,发展规模逐年扩大。截至2016年底,企业年金基金的总规模己达11074.62亿元,参加企业76298家,参加总人数2324.74万人。企业年金的支柱作用正在进一步增强。近年来,企业年金的发展规模情况见表1与图1。

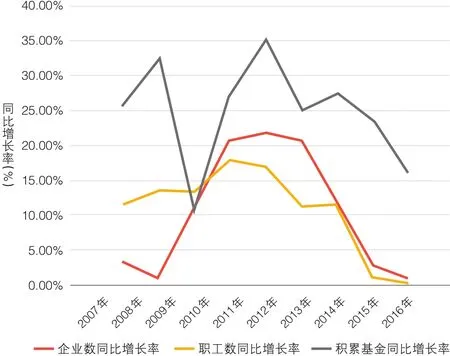

不应忽视的是,企业年金的增长速率日益下降。2016年比起2015年仅仅增长了16.26%,且自2012年起企业年金的同比增长率一路下滑。企业年金覆盖的企业数和职工人数的同比增长率达到2008年以来的最低水平,甚至低于刚经历了金融危机的2009年。2008年至2016年来中国企业年金同比增长情况如表2与图2。从图中可以看出,2009年之后企业年金虽有短暂蓬勃发展,但是很快就陷入低迷。

虽然我国企业年金参加的员工人数还在逐年递增,退休后享受企业年金的群体也不断扩大,但中国作为最大的发展中国家,同时又是社会主义大国,企业年金的覆盖率连2%都不到,无疑证明了中国的企业年金作为养老保险的价值远远没有体现出来,数据见表3。

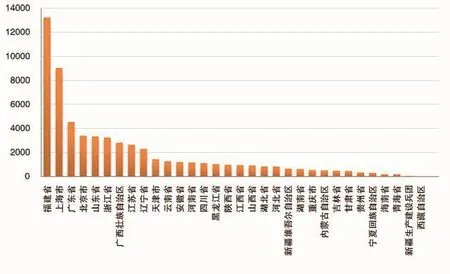

在地域范围上,我国企业年金已经全面覆盖了31个省(区、直辖市),但是不同省份和不同地区间发展情况存在较大差距,整体上呈现出东部地区发展水平和速度优于中西部地区的特点。和大多数商业保险一样,在中国的企业年金的地域分布中,东西部差异极大,东部沿海、一线和二线城市处于核心,是企业年金落实的根基;中西部地区由于经济落后,职工月平均收入低,享受的税收政策优惠小,加上对企业年金的理解匮乏,因此企业年金的覆盖率和覆盖量较低。典型东、中、西部城市覆盖量见图3。

▶表1 2007—2015年我国企业年金的发展规模情况表

▶表2 2008—2016年中国企业年金同比增长情况

▶图1 2007—2016年我国企业年金的发展规模情况

▶图2 2008—2016年中国企业年金同比增长情况

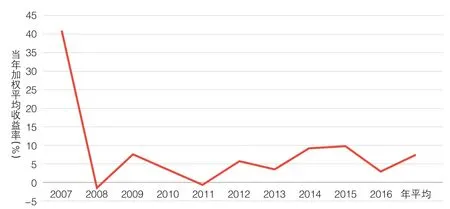

除此之外,我国的企业年金的投资收益也不尽如人意,从2007年至2016年企业年金的年平均收益率为7.57%。其中2016年,企业年金的当年加权平均收益率仅为3.03%,收益率水平远低于7.57%(见表4和图4)。未来预期收益率短期内可能无法超过6%,这反映了当下全国企业年金现状不容乐观,其原因值得研究与探讨。

二、跨期收入与递延纳税对员工的影响

员工作为企业年金的最终受益人,其意愿对企业年金的建立与发展起着至关重要的作用。假设员工是理性人,只有企业年金比起当期收入对员工更有利,员工才有意愿去参与企业年金。对于员工而言,企业年金本来就是递延的收益,收益率并不容乐观,缺乏参与的动力。因此,税前列支缴纳的企业年金费用,退休后领取企业年金时再缴纳个人所得税是对员工有一定吸引力的,这种模式降低了当期的边际税率,避开了工作时期的高边际税率,增加了经济收入。至于投资收益从其性质和委托代理模式来看都不应该收税,而且投资收益不如商业保险,收税就会挫伤参加者的积极性。

下面通过跨期收入的经济学模型分析递延税制对员工效用的影响。假设企业年金的税收政策为EET模式,员工的月工资为X元,每个月所需要缴纳的个人所得税是T1元,月工资收入全部用来缴纳企业年金,退休后每个月所需要缴纳的个人所得税是T2元,T2<T1,企业年金委托代理到员工退休时的投资收益率为i。在不考虑员工除工资以外的其他收入所得的情况下,员工的月工资是一个定值,即一生的收入不变。员工退休后收入完全来自于领取的企业年金,考虑两种极端情况(仅计算一期)。

▶表3 企业年金覆盖率

▶图3 分省份企业年金参与企业数分布 (截至2018年二季度,单位:个)

▶表4 全国企业年金基金基本情况

▶图4 全国企业年金基金投资收益率

第一种,月工资全部取出,不参加企业年金,则退休后企业年金收入为零,那么员工不享受递延税,仍然需要缴纳T1的税。当X元以相同的投资收益率i保值时,退休后收入为:Y1=X(1+i)-T1。

第二种,月工资全部用来缴纳企业年金,不进行消费,退休后企业年金额最大。退休后收入为:Y2=X(1+i)-T2。

因为 T2<T1,所以 Y1<Y2。但这并不意味着员工会参加企业年金,假设商业养老保险的预期收益率为r,Y1(1+r)>>Y2。即使商业养老保险有一点风险,为了获得更大的效用,员工也会不参加企业年金而去购买商业养老保险。所以,税收的优惠力度越大,即T2<<T1,才能越吸引员工。

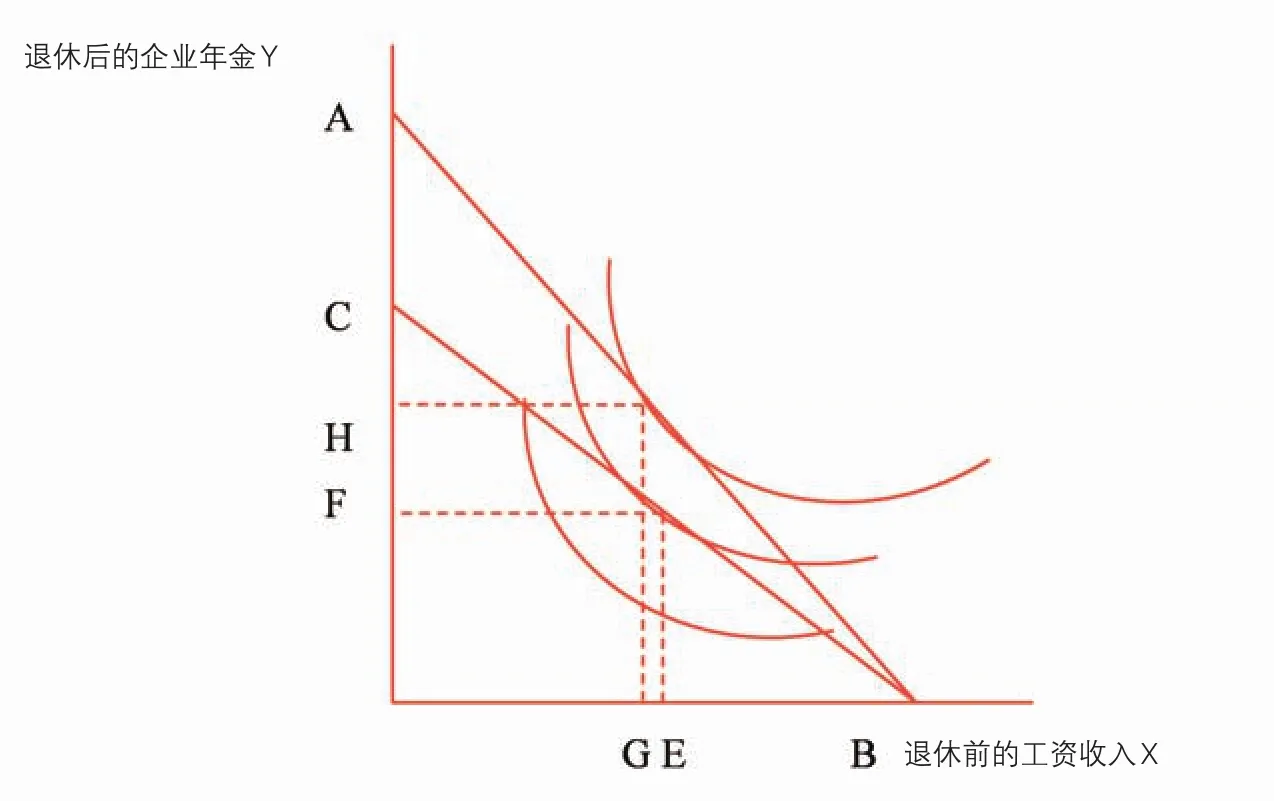

不考虑极端情况时,退休后企业年金为:Y=X(1+i)-T。利用经济学中的跨期收入效用分析U=(Y,X)可以得到结果如图5所示。

由图可知,员工是否参加企业年金取决于企业年金能否提高员工的个人总效用。参加企业年金后,员工退休前收入由E下降到G;根据企业年金现行政策,个人承担4%的缴费率,加上企业承担8%的缴费率,退休后收入增加由F到H。由于收入减少导致边际税率下降,而退休后收入低边际税率本来就不高,所以,△GE<△HF,员工个人的总效用提高。

根据《企业年金办法》《关于企业年金、职业年金个人所得税有关问题的通知》,我国企业年金所需费用由企业和职工个人共同缴纳,实行完全积累制、个人账户的模式。企业缴费每年不超过本企业职工工资总额的8%,企业和职工个人缴费合计不超过本企业职工工资总额的12%。因为有税前开支的优惠政策,这就隐含着职位高、工资高的员工就可能享受到更多的税收优惠。

▶图5 跨期收入效用分析

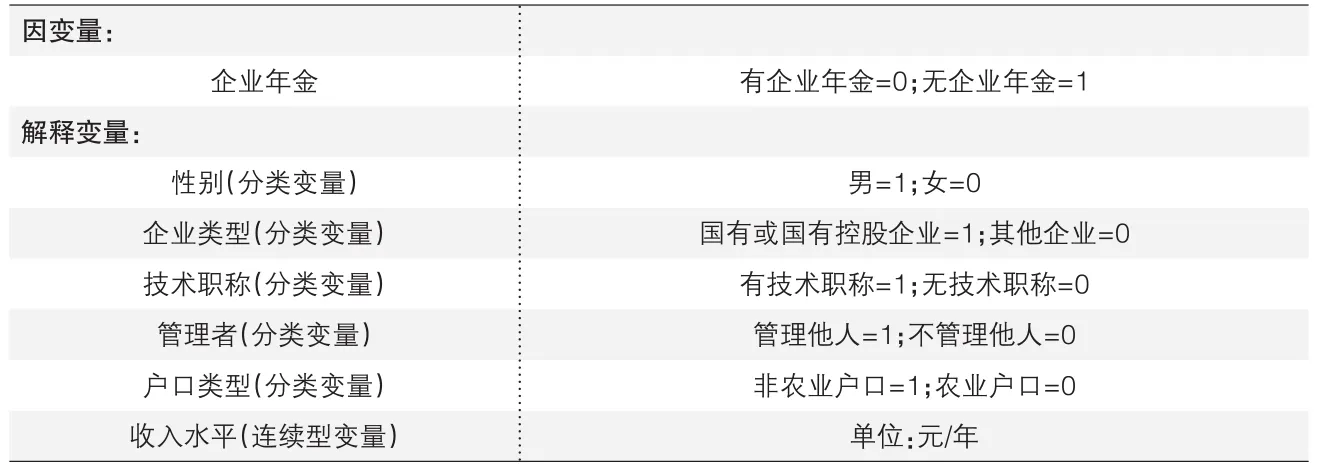

▶表5 设置变量

显然在这种情况下,企业年金具有不公平性,所实行的税收优惠发生了扭曲,对于部分收入较高、处于企业核心的员工,尤其是管理层员工,企业会更愿意为他们缴费来拉拢他们,因为是协商确定,就有可能出现企业缴费8%而员工不用参与,最终促成一种税收优惠的偏向性。

然而对于一个企业,中低收入的员工可替代性强,且他们本身处于低税收群体,递延税制对他们似乎收益不大,他们更愿意获得当期收入来提高生活水平,对于退休后生活考虑较少。所以这个群体对参加企业年金缺乏积极性,然而这样长期下去会扩大贫富差距,造成社会不稳定,阻碍共同富裕的进程。

三、中国企业年金税收政策的实证分析

(一)数据与变量

通过中国健康与养老追踪调查(CHARLS)2015年全国追访数据对员工参加企业年金的影响因素进行了实证研究,样本规模为21095个。其中,模型选用企业员工,共计1179人。本文选用logistics二元回归模型分析参加企业年金的影响因素。设置变量见表5。

(二)研究假设

我国目前推行的是EET模式下的企业年金优惠政策。结合上文分析可知,我国企业年金相比其他两个“支柱”,无论是覆盖率还是收益率都不尽如人意。本文认为,企业年金由于显失公平,导致中低收入员工分享的好处有限,尤其低收入员工,递进税收使他们缴纳的税在整体收入中可以忽略不计,所以他们并不愿去参加企业年金;而高收入群体往往有更多机会参加收益更加丰厚的商业养老保险,导致了企业年金沦为鸡肋。也就是说,企业年金对于高中低收入三个群体的员工都没什么吸引力,但是这其中是有区别的,而这正是企业年金发展的突破口。

为了进一步弄清参加企业年金的影响因素,本文从工作因素、个人因素两个维度提出以下假设:

假设一:工作因素对员工参与企业年金的意愿将有显著影响。具体包括,有技术职称的员工,更可能参加企业年金;属于管理层的员工,更可能参加企业年金。

假设二:个人因素对员工参与企业年金的意愿将有显著影响。具体包括,收入水平越高的员工越可能参加企业年金;非农业户口的员工相比农业户口的员工更可能参加企业年金。

(三)结果及分析

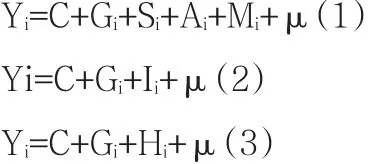

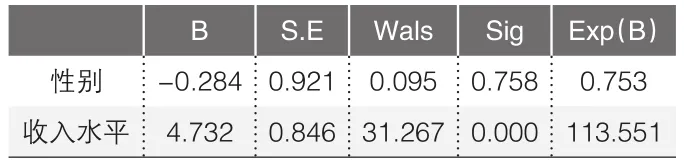

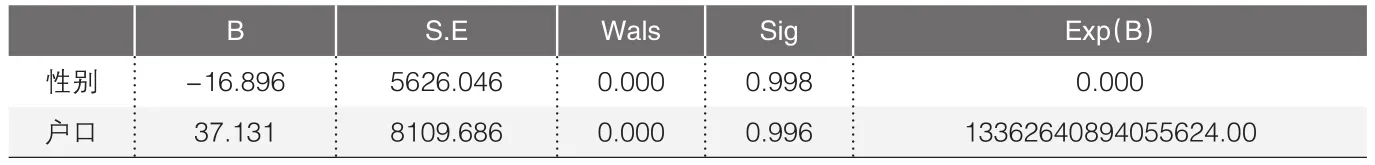

针对以上所提出的假设,本文建立了三个回归分析模型。模型一除了性别,引入企业性质、是否有技术职称和是否属于管理层三个变量,探究工作因素对员工参加企业年金的影响;模型二显示收入水平对员工参加企业年金的影响;模型三反映户口类型对员工企业年金参加情况的影响。

Y表示员工是否参加企业年金,C表示常量,G表示性别,S表示企业性质,A表示员工是否拥有技术职称,M表示员工是否是管理层,H表示员工的户口类型,I表示员工的收入水平,i表示员工个体,μ表示随机扰动项。

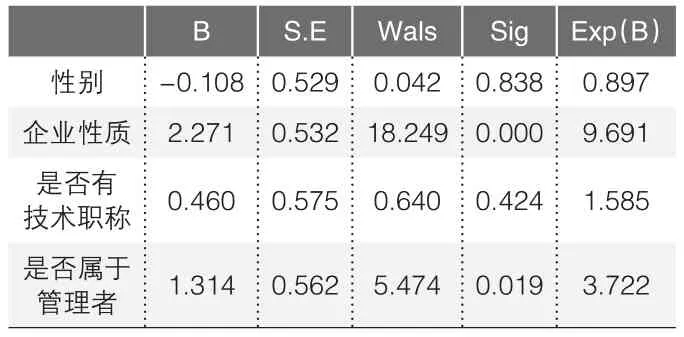

1.工作因素对参加企业年金情况的影响,见表6、表7、表8。

2.个人因素对参加企业年金情况的影响,收入水平影响见表9、表10、表11,户口类型见表12、表13、表14。

从表中可以看出,性别对是否有企业年金没有影响。企业性质、有无技术职称和是否属于管理层对是否有企业年金有影响。本文认为,有技术职称的员工属于企业的核心人才,需要拉拢和维护,而且他们大多属于管理层,他们对企业价值较大,企业提供企业年金更可以视作员工福利,用来体现企业对核心成员的重视。从企业性质可以看出,企业性质对参加企业年金有显著影响,这与常识吻合,重视社会责任和具备完善社保的国有或国家控股企业更愿意为员工参加企业年金缴费,这本质上可以归因于国有经济的政治背景与领导层为了晋升会更加积极落实国家政策的动机。收入水平中以员工年收入作为参照标准,高收入人群更可能参加企业年金,也说明企业年金对高收入群体更加有吸引力,而且高收入群体往往也是劳动力市场中更有竞争力的群体。本文认为,这个问题是企业年金普及率较低的核心问题。除此之外,由于城乡户口一元化的问题,导致户口类型对是否参加企业年金的影响越来越小,而且样本太少难以判断。

▶表6 模型一案例处理汇总

▶表7 模型一方程中的变量

▶表8 模型一相关矩阵

▶表9 模型二案例处理汇总

▶表10 模型二方程中的变量

▶表11 模型二相关矩阵

▶表12 模型三案例处理汇总

▶表14 模型三相关矩阵

▶表13 模型三方程中的变量

根据以上分析可知,现行的企业年金并不平衡,也不公平,甚至一定程度上会造成贫富差距扩大,不利于消除两极分化、实现共同富裕,有违于社会主义的本质。除此之外,正式员工、非正式员工和劳务派遣工在我国企业中普遍存在,众所周知,低薪人员往往是非正式员工或派遣员工,由于不是正式职工,企业对他们缺乏信任和重视,加上该群体数量多、流动性大等因素,企业年金计划一般难以覆盖,且他们本身也缺乏主动参加的动机,所以即使提高税收优惠幅度也无益于改变这种不公平的现象。

四、政策建议

(一)完善集合年金计划的制度建设

企业年金当前的制度设计同时存在税收优惠程度不足、制度参与成本较高的缺陷,不能够对促进中小微企业参与企业年金给予足够的激励性。所以,税收政策更需要惠及基层员工、中低收入人群、除国企或国有控股企业外的其他中小微企业。本文认为企业年金集合计划的进一步发展对提高中小微企业年金参与率具有建设性意义。因为集合计划弥补了单个中小微企业年金规模偏小的缺陷,而且通过共同参与的机制使得资金流更加稳定,有利于增强投资产品与渠道的多样性、专业性与灵活性,实现资产的有效配置。

(二)优化企业年金的税收政策

当下的企业年金的受益群体局限于社会金字塔的中上层,远远没有达到企业年金应有目的。合理的税收优惠政策应首先对中等收入群体提供更高额度的税收减免,因为他们不像低收入群体受税收影响小,缺乏参加企业年金积极性;又不同于高收入群体有大量闲散资金可用于投资,对企业年金的收益率不感兴趣,中等收入群体一方面想稳定现有生活水平,另一方面又担忧退休后的生活质量,所以他们应该是未来企业年金发展的重点关注对象。当然,这基于税制税率不会大变动、企业年金收益率也不会大幅度提高的前提。对于复杂多样的中产阶层,相关部门应设计更加丰富的投资模式和投资方向以满足不同参保者的需要。同时,要放宽企业年金的类型限制,允许员工和企业自主协商参与适合自己的企业年金类型,政府对不同类型的企业年金实施不同的税收优惠政策;对于中低收入且工龄较长的员工免除大部分企业年金个人所得税,甚至全部由企业和政府承担;还可以实施加计扣除优惠,企业在为中低收入员工缴纳企业年金费用时可以享受加计扣除优惠。除此之外,可以配合加计扣除优惠政策,通过规章制度要求企业的企业年金覆盖率至少达到一个数额,比如75%以上,才能享受税收优惠政策,当达到85%可以享受更加优惠的政策,制定阶梯型的税收优惠政策,以此来增加企业对普通员工的重视程度。