磷肥种类对石灰性土壤马铃薯产量和磷肥利用率的影响

2019-06-04秦永林田艳花樊明寿石晓华贾立国

秦永林 田艳花 樊明寿* 石晓华 贾立国 陈 杨 于 静

(1内蒙古农业大学农学院,内蒙古呼和浩特 010019;2内蒙古农业大学草原与资源环境学院,内蒙古呼和浩特 010011)

北方一作区马铃薯因光照充足、昼夜温差大、病虫害少等优势,其种植面积约占全国马铃薯总种植面积的49%(金黎平和罗其友,2013)。该地区多数马铃薯农田属于石灰性土壤,由于石灰性土壤对磷有强烈的固定作用,极大地降低了土壤溶液中磷的有效性;同时,马铃薯种植体系缺乏有针对性的磷肥高效管理技术,当季磷肥利用率仅为11.2%(陈杨 等,2012),远低于小麦15.3%~31.2%(高静 等,2009)、玉米16.1%~28.4%(范秀艳 等,2013)、水稻15.22%~21.44%(易均 等,2016)三大粮食作物。因此,有必要认真分析马铃薯生产中磷肥管理存在的问题,有针对性地开展马铃薯磷肥高效利用的研究与应用。

磷肥的有效性和作物产量直接与磷肥本身组成、形态以及施入土壤的特性有关(李青军 等,2018)。如相同施磷量条件下,土壤pH值为7.8的潮褐土上,对小麦的产量、植株磷含量均表现为重过磷酸钙>钙镁磷肥>磷矿粉(王庆仁 等,2000);而pH值为6.5的砂姜黑土上,钙镁磷肥对玉米的增产效果显著大于过磷酸钙和磷酸二铵(朱宏斌 等,2014)。实际生产中,北方一作区多为碱性较强的石灰性土壤,马铃薯种植中投入的磷肥种类比较混乱,缺乏科学的指导意见。因此,本试验采用北方马铃薯主产区普遍应用的过磷酸钙、磷酸一铵、磷酸二铵3种磷肥,研究分析了不同种类磷肥对马铃薯磷素吸收、产量以及磷肥利用效率的影响,旨在为马铃薯磷肥的高效利用提供技术参考和理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2017年在内蒙古农业大学实验基地进行。该地区位于东经 111°42′、北纬 40°26′,海拔1 070 m;年平均气温6 ℃左右,年均日照时间1 600 h左右,无霜期140 d左右,降水量335.2~534.6 mm。土壤类型属于栗钙土,土壤质地属于砂性土壤,土壤容重1.10 g·cm-3;0~20 cm土层有机质含量 22.4 g·kg-1,全氮 1.77 g·kg-1,全磷 0.75 g·kg-1,有效磷 15.2 mg·kg-1,速效钾 148.0 mg·kg-1,pH 值 8.34。

1.2 试验设计

试验材料为克新1号脱毒种薯,由内蒙古马铃薯繁育中心提供;切块种薯质量为30~50 g,保留1~2个芽眼。试验设置4个处理:不施磷肥(CK)、单施过磷酸钙160 kg·hm-2、单施磷酸一铵 160 kg·hm-2、单施磷酸二铵 160 kg·hm-2;3 种磷肥的溶解度及pH值见表1,每处理4次重复,小区面积32 m2,随机排列。采用露地平作的模式,种植密度为52 000株·hm-2,株距32 cm,行距60 cm;氮肥为尿素,施用量300 kg·hm-2,1/3基施,出苗后15、30 d各追施1/3;钾肥为硫酸钾,施用量315 kg·hm-2,磷肥与钾肥全部于播种前1天均匀撒到土壤表面后耕翻25 cm;灌溉方式为喷灌,整个生育期总灌溉量为5 100 m3·hm-2;其他栽培管理措施、病虫害防治等均一致。

表1 供试3种磷肥的溶解度及pH值

1.3 测定项目

植株取样:出苗后5、10、20、35、50、65、85、105 d(即施磷肥后25、30、40、55、70、85、105、125 d),每小区随机取样3株。

干物质量:将植株分为根、茎、叶、块茎,分别放入烘箱内105 ℃杀青30 min,然后80 ℃烘干至恒重,用百分之一天平称重。

叶面积:随机选取植株30片小叶,以叶脉对齐摞在一起,用打孔器打小圆叶3次,称取90片小圆叶的鲜质量。用游标卡尺测量打孔器的直径,计算打孔器横截面积,根据打孔叶片面积以及鲜质量与叶片总鲜质量折算单株叶面积。

植株全磷含量:采用浓硫酸-过氧化氢消煮,钒钼酸铵比色法(鲍士旦,2000)测定。

经济产量与商品率:收获时,每小区随机抽取2 m2的马铃薯植株进行测产(块茎产量),并以块茎质量150 g为标准进行商品薯与小薯分级。商品率为>150 g的块茎产量占总块茎产量的百分比。大薯率为>150 g的块茎数量占总块茎数量的百分比。

叶面积指数(LAI)=绿叶叶片总面积/土地面积

地上部(地下部)磷素分配比例=〔地上部(地下部)全磷含量×地上部(地下部)干物质量〕/(整株全磷含量×整株干质量)×100%

磷肥偏生产力(PFPN,kg·kg-1)=施磷区块茎产量/施磷量

磷肥农学利用率(AEN,kg·kg-1)=(施磷区块茎产量-空白区块茎产量)/施磷量

磷肥吸收利用率(REN,%)=〔施磷区(地上部+块茎)吸磷量-空白区(地上部+块茎)吸磷量〕/施磷量×100

1.4 数据处理

试验数据采用SPSS 24.0软件和Excel软件进行统计分析,运用LSD法进行平均数间多重比较。

2 结果与分析

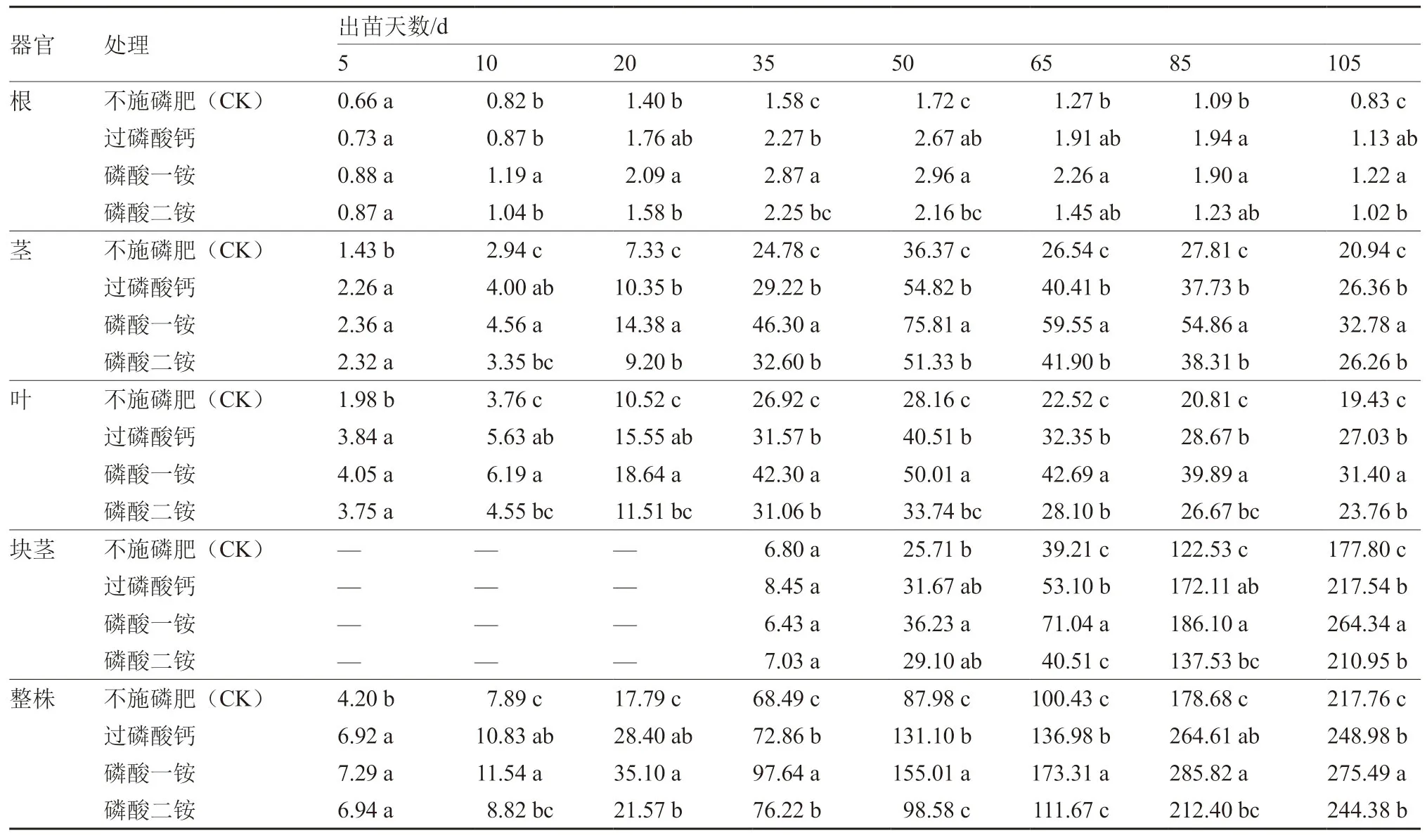

2.1 不同种类磷肥对马铃薯植株干物质累积量的影响

从表2可以看出,在整个生育期内,不同磷肥处理的马铃薯叶片干物质累积量均呈先增加后减少的变化趋势,且均在出苗50 d时达到最大值,此时过磷酸钙、磷酸一铵、磷酸二铵处理的叶干物质累积量分别比不施磷肥对照增加了43.86%、77.59%、19.82%,其中磷酸一铵处理的叶干物质累积量最高,显著高于过磷酸钙、磷酸二铵处理。

不同磷肥处理的茎、根干物质累积量的变化趋势与叶干物质累积量变化趋势相似。

不同磷肥处理的块茎干物质累积量呈持续增长态势,前期各处理间差异不显著,出苗105 d时过磷酸钙、磷酸一铵、磷酸二铵处理的块茎干物质累积量分别比不施磷肥对照显著增加了22.35%、48.67%、18.64%,其中磷酸一铵处理的块茎干物质累积量显著高于过磷酸钙和磷酸二铵处理。

不同磷肥处理的整株干物质累积量大体呈“慢—快—慢”增加的趋势,过磷酸钙和磷酸一铵处理的整株干物质累积量始终显著高于不施磷肥对照;出苗105 d时过磷酸钙、磷酸一铵、磷酸二铵处理的整株干物质累积速率分别为2.37、2.62、2.32 g·株-1·d-1,分别比对照增加 14.34%、26.50%、12.22%。

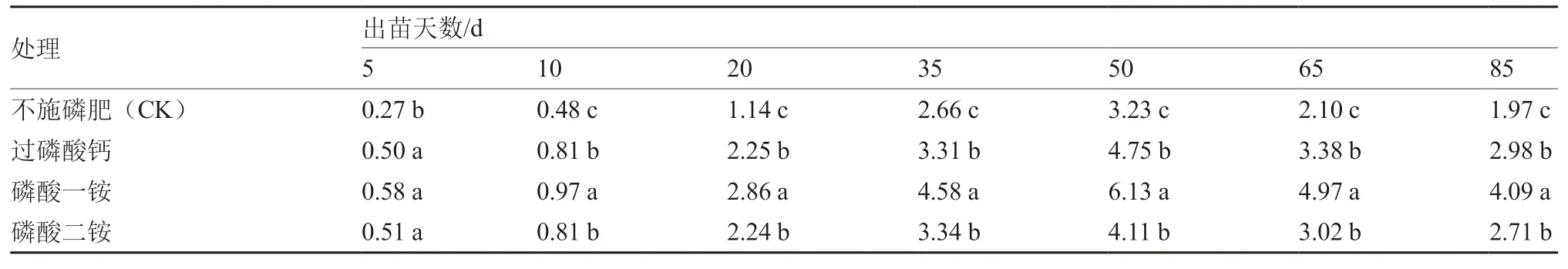

2.2 不同种类磷肥对马铃薯植株叶面积指数的影响

从表3可以看出,随出苗天数的增加,各处理马铃薯植株叶面积指数均呈先增加后降低的变化趋势,且均在出苗50 d时达到最大值,此时磷酸一铵处理的叶面积指数比不施磷肥对照、过磷酸钙、磷酸二铵处理分别显著增加89.78%、29.05%、49.15%。出苗10~85 d内,磷酸一铵处理的叶面积指数始终显著高于不施磷肥对照、过磷酸钙和磷酸二铵处理,过磷酸钙和磷酸二铵处理的叶面积指数亦显著高于不施磷肥对照。

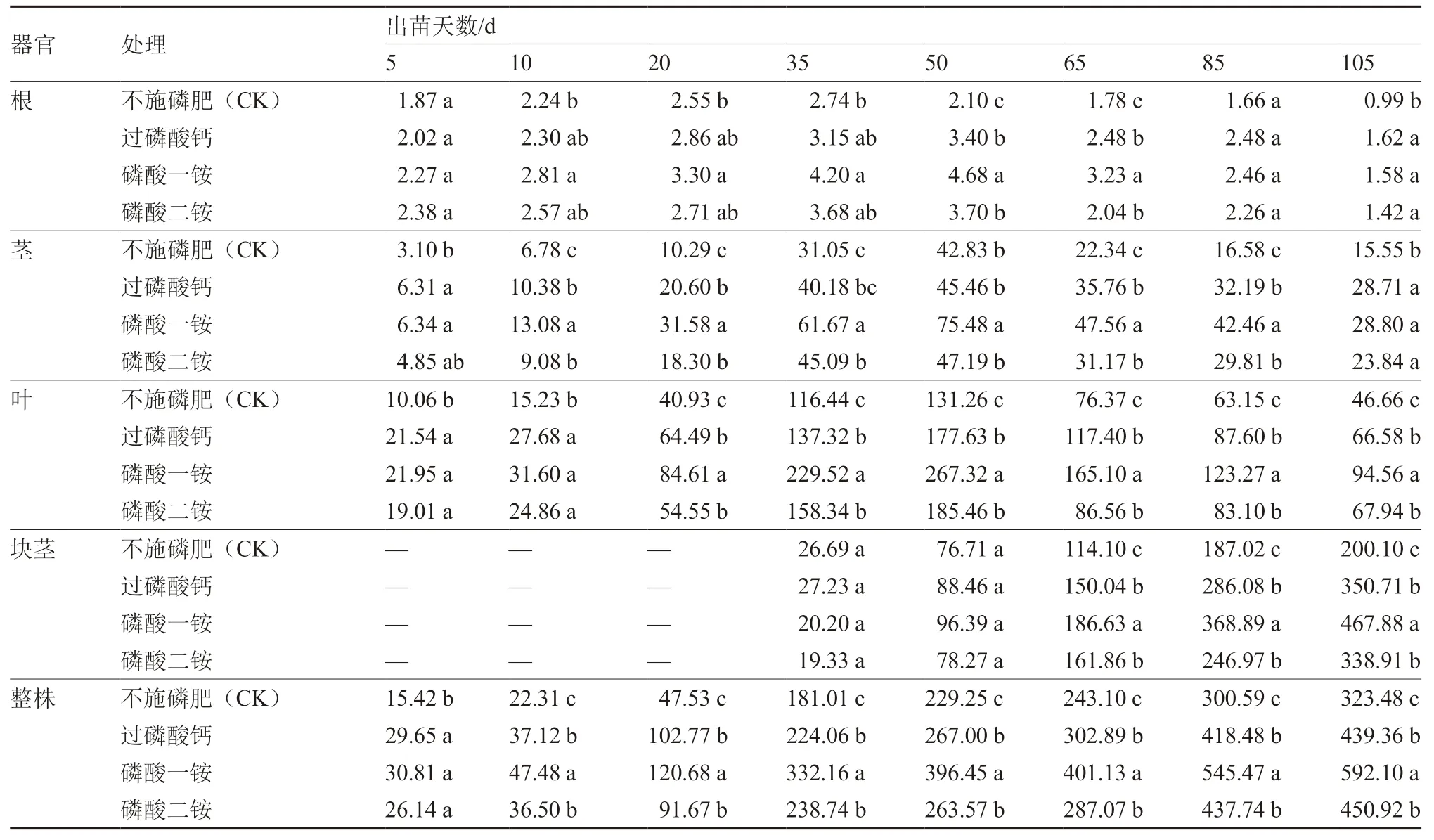

2.3 不同种类磷肥对马铃薯植株磷素累积量的影响

从表4可以看出,整个生育期内,马铃薯叶片、茎、根中的磷素累积量均表现为先增加后减少的变化趋势,且各处理的茎、叶磷素累积量均在出苗50 d时达到最大值,而后由于向块茎中转移磷素导致下降迅速。其中,出苗35~105 d内磷酸一铵处理的叶、茎中磷素累积量显著高于不施磷肥对照、过磷酸钙和磷酸二铵处理。

各处理的块茎磷素累积量呈持续增加的态势。前期(出苗35~50 d)各处理块茎磷素累积量无显著差异;出苗65~105 d,磷酸一铵处理的块茎磷素累积量显著高于不施磷肥对照、过磷酸钙和磷酸二铵处理,过磷酸钙和磷酸二铵处理的块茎磷素累积量亦显著高于不施磷肥对照。

各处理整株磷素累积量呈持续递增的态势,出苗10 d后3个施磷处理的整株磷素累积量始终显著高于不施磷肥对照,其中磷酸一铵处理的整株磷素累积量亦始终显著高于过磷酸钙和磷酸二铵处理;出苗105 d时,过磷酸钙、磷酸一铵、磷酸二铵处理的整株磷素累积量分别比不施磷肥对照显著增加35.82%、83.04%、39.40%。

表2 不同种类磷肥对马铃薯植株干物质累积量的影响 g·株-1

表3 不同种类磷肥对马铃薯植株叶面积指数的影响

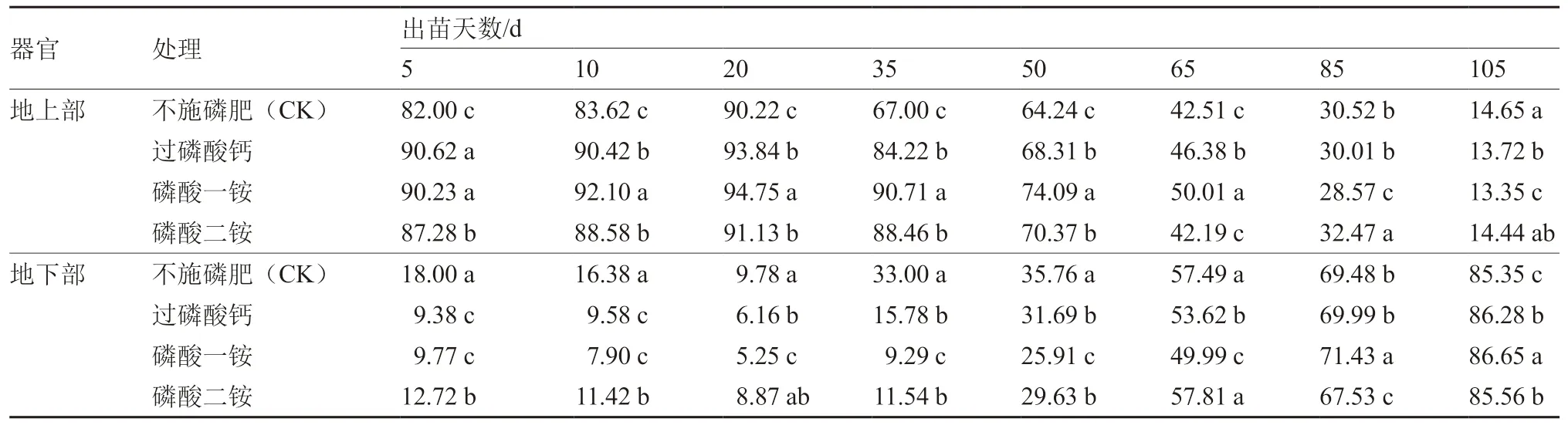

2.4 不同种类磷肥对马铃薯植株磷素分配比例的影响

从表5可以看出,以块茎形成期为界,各处理马铃薯地上部磷素分配比例均呈现先小幅上升后持续下降的变化趋势,而地下部磷素分配比例则均呈先下降后持续上升的变化趋势,出苗5~50 d磷素主要集中在地上部。通过各处理地上部与地下部磷素分配比例随出苗天数的拟合计算,地上部与地下部磷素分配比例的等比例时间出现在出苗62~73 d,且先后出现的顺序为:不施磷肥对照、过磷酸钙、磷酸二铵、磷酸一铵。出苗50 d后,地上部的磷素逐渐转移到地下部,至收获时(出苗105 d)各处理地下部磷素分配比例大小为:磷酸一铵>过磷酸钙、磷酸二铵>不施磷肥对照。

2.5 不同种类磷肥对马铃薯产量的影响

从表6可以看出,3个施磷处理的马铃薯单株结薯数、单株产量、大薯率、商品率均显著高于不施磷肥对照,比对照显著增产37.98%~57.81%。其中,磷酸一铵处理的单株产量、商品率比过磷酸钙和磷酸二铵处理分别显著增加了9.38%、14.37%和3.11%、3.33%。

2.6 不同种类磷肥对马铃薯磷肥利用率的影响

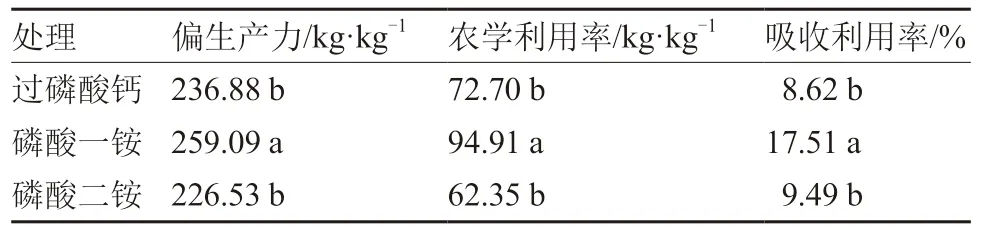

从表7可以看出,马铃薯磷肥偏生产力、农学利用率、吸收利用率均表现为磷酸一铵处理显著高于过磷酸钙和磷酸二铵处理,其中磷酸一铵的磷肥吸收利用率比过磷酸钙、磷酸二铵分别显著提高了103.13%、84.51%。

表4 不同种类磷肥对马铃薯植株磷素累积量的影响 mg·株-1

表5 不同种类磷肥对马铃薯植株磷素分配比例的影响 %

表6 不同种类磷肥对马铃薯产量的影响

表7 不同种类磷肥对马铃薯磷肥利用率的影响

3 结论与讨论

马铃薯磷素的吸收、各器官磷素分配比例对其生长发育、产量形成至关重要(邢海峰 等,2015)。研究表明:马铃薯的磷素在生育前期主要分配在茎、叶中,块茎一旦形成,便向其中进行转移,成熟收获时块茎中的磷素可占全株的80%以上(门福义和刘梦芸,1995;Dechassa et al.,2003;Soratto et al.,2015)。本试验也得出类似的结论,而且施用磷酸一铵的马铃薯地下部磷素分配比例在出苗85~105 d时显著高于不施磷肥对照及施用过磷酸钙和磷酸二铵。有报道在贵州pH值为7.09的土壤上施用普钙(过磷酸钙),马铃薯的磷素最大吸收量为241.29 mg·株-1(夏锦慧,2009);与在呼和浩特pH值为7.77的土壤上马铃薯磷素最大吸收量为1 681 mg·株-1的结果(高聚林 等,2003)相差较大,除试验品种、气候不同外,南北方土壤类型的差异也是重要影响因素之一。本试验中,在pH值为8.34的石灰性土壤上施用过磷酸钙,马铃薯磷素最大吸收量为439.36 mg·株-1,而施用磷酸一铵能达到592.10 mg·株-1,说明根据土壤类型选择适宜的肥料品种对马铃薯磷素的吸收利用至关重要。

衡量施肥是否合理的两个重要指标是产量和肥料利用率(张福锁 等,2008)。有研究表明,适量的磷肥可以增加马铃薯单株结薯数,但却不利于单薯质量的提高(张静 等,2012)。另有研究表明,磷肥可以促进马铃薯大、中薯率的提高(胡助力和郭志平,2006;李章田 等,2010)。两种结论似乎存在矛盾。本试验中,3种磷肥施入量均为160 kg·hm-2,施用磷酸一铵后单株结薯数和商品率均显著高于不施磷肥对照及施用过磷酸钙,意味着单株结薯数量和单薯质量可以通过施用适宜的磷肥品种而得到协同提高。从光合同化物形成的角度分析,施用磷酸一铵的马铃薯在出苗5 d时叶面积指数占有一定的优势,之后叶面积指数始终保持在较高水平,这为马铃薯最终产量的显著增加奠定了基础,同时,磷酸一铵处理的马铃薯磷素累积量高于其他两种磷肥,上述原因促使马铃薯磷酸一铵的磷肥利用率显著增加。

酸性土壤应施用碱性肥料,中性和石灰性土壤应施用酸性肥料的道理早已证实并写入教科书(陆景陵,2003)。然而,在实际生产中,磷肥常用作基肥使用,农民多以价格优惠、高养分含量的标准选择肥料,忽略了肥料的水溶性以及与土壤特性的匹配。本试验中,试验地为pH值8.0以上的石灰性土壤,相同施磷量下,磷酸一铵(pH值4.35)的磷肥利用率显著高于磷酸二铵(pH值8.16),就是碱性土壤类型对应酸性肥料理论的基本验证。另一方面,由于3种肥料的溶解度不同,过磷酸钙(14.42)<磷酸一铵(23.45)<磷酸二铵(52.88),最终磷酸一铵的磷肥利用率显著高于过磷酸钙(pH值2.38),过磷酸钙与磷酸二铵的磷肥利用率无显著差异,说明磷肥的施用不仅要考虑酸碱类型,也要考虑其水溶性。对于北方滴灌种植马铃薯来说,滴灌为实现磷肥的分期调控提供了便利,从酸碱类型和水溶性两个方面综合考虑,磷酸一铵是值得应用推广的磷肥种类。