胃镜检查致十二指肠壁血肿伴急性胰腺炎2例病例报告

2019-06-04叶菁菁李晓英袁天明

方 晓 俞 劲 叶菁菁 李晓英 袁天明

1 病例资料

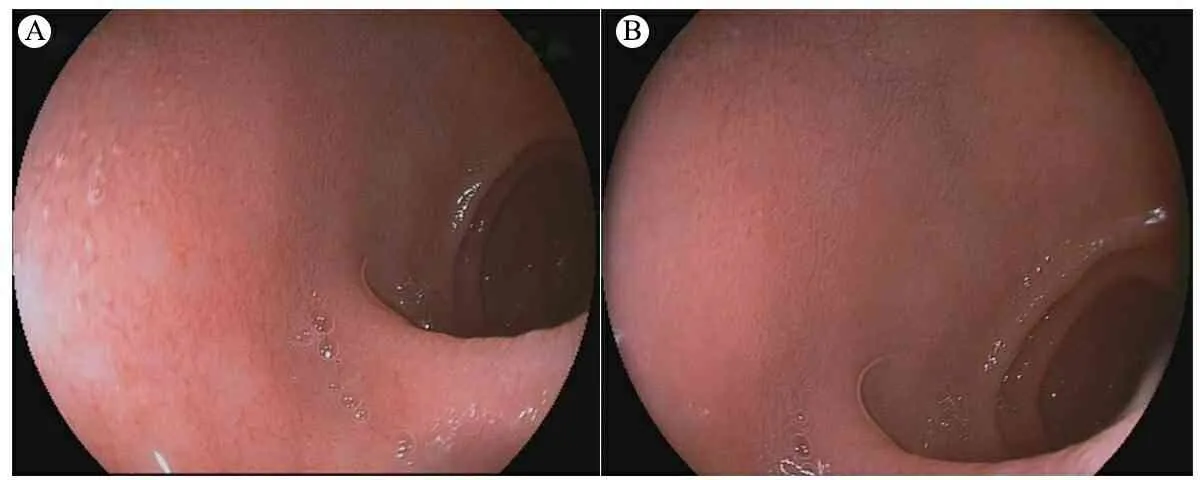

例1,男,10岁3个月,因“腹胀、呕吐3月”于2017年6月30日9时许在浙江大学医学院附属儿童医院(我院)门诊行胃镜检查,提示十二指肠球炎、浅表性胃炎(图1)。4 h后,出现以脐周为主的阵发性剧烈腹痛,伴呕吐,呕吐物含胆汁样胃内容物,偶有少许血丝。体格检查脐周压痛明显。实验室检查:血常规WBC 15.18×109·L-1,N 0.9,RBC 4.58×1012·L-1,Hb 129 g·L-1,PLT 276×109·L-1,CRP 8 mg·L-1;血淀粉酶955.9 U·L-1,尿淀粉酶13 520 U·L-1,凝血功能正常。32 h后,腹部B超示,十二指肠降部及横部13.9 cm×4.9 cm×2.8 cm的低回声包块,边界尚清,内回声不均,肠系膜上动脉与腹主动脉间距离增宽,彩色多普勒显示,低回声区内未见明显血流信号。超声诊断为十二指肠横部(图2A)与降部(图2B)肠壁血肿。72 h后,腹部B超示,胰腺增大,回声尚均匀,边缘欠光整,胰管未见明显扩张,胰周积液;十二指肠降部及横部处低回声包块略增大;超声诊断为十二指肠降部与横部肠壁血肿,考虑胰周积液、胰腺炎(图2C)。腹部CT平扫及增强扫描、MRI等均提示十二指肠壁血肿伴急性胰腺炎。临床诊断为急性重症胰腺炎,十二指肠壁血肿。予禁食、胃肠减压、抗感染和抑酸等治疗4周,B超显示血肿渐小至消失,胰腺逐渐恢复正常。复查血、尿淀粉酶恢复至正常。

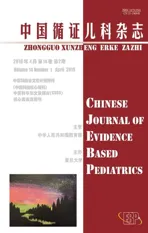

图1 例1 十二指肠球降部胃镜图

注 十二指肠球部黏膜水肿,见较多点状糜烂

例2,男,7岁9个月,因肾炎综合征住我院,期间因间断性腹痛于2016年5月23日10时许行胃镜检查,提示十二指肠球炎,慢性浅表性胃炎(图3)。34 h后,出现以脐上为主的阵发性剧烈腹痛,伴呕吐,呕吐物为胃内容物。体格检查脐上压痛明显。实验室检查:血常规WBC 7.23×109·L-1,N 0.82,RBC 3.84×109·L-1,Hb 118 g·L-1,PLT 242×109·L-1,CRP 3 mg·L-1。血淀粉酶>1 300 U·L-1,尿淀粉酶10 528 U·L-1,凝血功能正常。

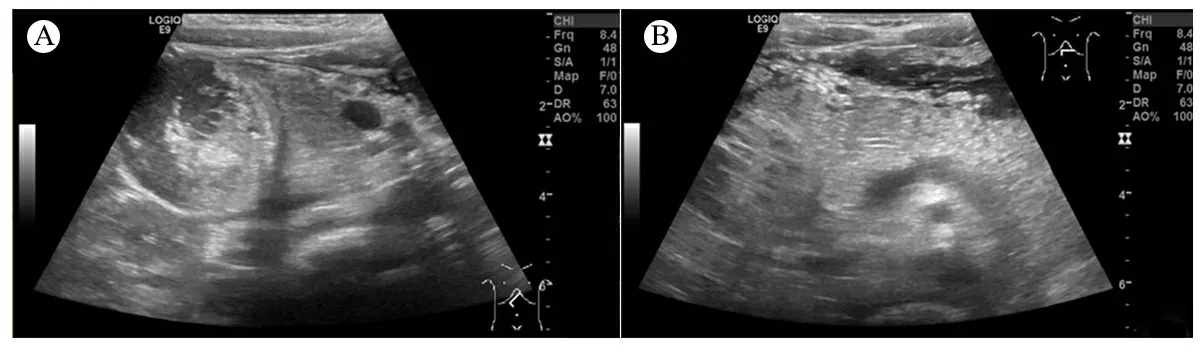

48 h后,腹部 B超示,胰腺明显增大、回声增强、不均,边缘不光整,胰腺周围组织水肿,胰头旁探及6.9 cm×6.3 cm×3.1 cm无回声区,边界欠清,内透声差,内见分隔;彩色多普勒示,无回声区内未见明显血流信号。B超诊断为胰腺炎及胰头旁无回声区(图4A、B)。第5 d行胃镜下空肠管置入术时,提示十二指肠球降交界处血肿,过敏性紫癜。腹部CT平扫及增强扫描、MRI均提示十二指肠壁血肿、急性胰腺炎。临床诊断为过敏性紫癜,紫癜性肾炎,重症胰腺炎,十二指肠壁血肿。予禁食、胃肠减压、抗感染、抑酸等治疗3周,B超显示血肿渐小直至消失,胰腺逐渐恢复正常。复查血、尿淀粉酶,恢复至正常范围。

图2 例1腹部B超图表现

注 A、B:十二指肠横部及降部低回声包块,边界清,内回声不均;C:胰腺增大,边缘欠光整

图3 例2 十二指肠球降部胃镜图

注 十二指肠球降部黏膜可见散在出血、充血斑

图4 例2腹部超声图表现

注 A:胰头旁无回声包块,边界清,内透声差,可见分隔;B:胰腺增大,回声增强

2 讨论

十二指肠壁血肿最早在1838年由MacLauchlan报道[1],多由外伤引起,多见于儿童和青少年[2]。解剖上十二指肠位置相对较为固定,位于脊柱前方,管壁内血供丰富,有双重血供,肠壁黏膜及浆膜下有丰富的血管丛。当上腹部直接受力时,十二指肠因后方脊柱相抵易产生剪力损伤;腹部钝伤时,幽门正处于关闭状态,在幽门和Treitz韧带间突然产生“闭袢现象”,使十二指肠腔内压显著升高,易致肠壁内血管破裂出血,形成血肿[3]。血肿可压迫十二指肠乳头,阻塞胰管,影响胰液排出及胰腺血液供应,从而并发急性胰腺炎。

胃镜检查较为安全,但也会引起一些并发症,如出血和穿孔[4],而十二指肠壁血肿较为罕见,常被认为与活检相关。有文献报道由胃十二指肠镜活检引发的十二指肠壁血肿的发生率约为1∶1 250,可伴有胰腺炎[5],出血性疾病、急性白血病、骨髓移植、抗凝治疗及生长受限等已被确定为易感因素。2016年Sierra等[6]统计了47例由胃镜十二指肠活检后引发的十二指肠壁血肿的儿童病例,其中在已知胰脂肪酶/胰淀粉酶的41例中,23例并发急性胰腺炎,除4例行手术治疗,余均行保守治疗,治疗后病情好转。另有1例并发坏死性胰腺炎,治疗2周后死亡。47例中17例有移植病史,2例有Noonan综合征,3例有血液病而未行骨髓移植,还有乳糜泻、胃食管返流、发育迟缓、嗜酸性粒细胞性食管炎、房间隔缺损、囊性纤维化、先天性糖尿病等病例,8例无基础疾病 。

本文例1未发现明确的易感因素,RBC、PLT和凝血功能均正常,胃镜提示有十二指肠球炎;例2 RBC、PLT和凝血功能均正常,胃镜亦提示有十二指肠球炎,胃镜检查后第5 d胃镜下空肠管置入术见十二指肠降部散在红色出血斑块,胃底见大片紫色出血斑,考虑为过敏性紫癜。有文献报道儿童过敏性紫癜可引发十二指肠血肿[7],但过敏性紫癜是否是胃镜致十二指肠壁血肿的易感因素,有待进一步证实。

本文2例胃镜检查均提示,十二指肠球炎并行十二指肠活检。十二指肠炎症是否为儿童胃镜十二指肠活检的危险因素尚无文献报告,但是炎症可使肠壁黏膜充血、水肿或使黏膜下血管显露。如患儿本身就存在十二指肠肠壁的炎症,再行十二指肠活检及内镜的操作,可能更容易导致十二指肠壁血肿形成。

例1检查32 h后即出现十二指肠壁巨大血肿,但超声并未提示胰腺炎,72 h后超声发现胰腺炎,考虑因血肿进行性增大,压迫胰腺导管及血管,从而并发急性胰腺炎。例2十二指肠壁血肿相对较小,但位于胰腺头旁,故考虑血肿发生的同时即压迫十二指肠乳头,阻塞胰管,影响胰液排出,引起了胰腺炎症。故靠近胰腺炎头部的十二指肠壁血肿,即使肿块不大,亦要引起足够的重视,避免重症出血性胰腺炎以及胰腺炎并发症的发生。

儿童行胃镜检查时动作要轻柔,如儿童患有十二指肠壁血肿的易感因素,应避免行十二指肠活检。十二指肠活检时,有文献建议不要将镊子从内窥镜延伸超过2~3 cm[8]。为预防胰腺炎,建议十二指肠活检应远离乳头,最好是在十二指肠的第三部分进行[6]。

儿童胃镜检查后致十二指肠壁血肿伴急性胰腺炎尽管极少见,行胃镜检查后如出现剧烈腹痛及呕吐,要考虑到十二指肠壁血肿合并胰腺炎的可能,要尽早行超声检查,以便早发现、早治疗。即使胃镜检查后首次超声检查无胰腺炎发现,临床也要考虑合并胰腺炎的可能。保守治疗期间通过超声动态观察血肿的大小及胰腺的情况可以及时为临床提供病情变化,为治疗方案的制定及修改提供依据。