FDI与入境商务旅游的互动过程与格局分析

——以我国东部地区为例

2019-06-03包富华

包富华,陈 瑛

(1.咸阳师范学院 经济与管理学院,陕西 咸阳 712000;2.陕西师范大学 地理科学与旅游学院,陕西 西安 710119)

一、 引 言

随着经济和贸易的全球化发展,我国吸收的外商直接投资(Foreign Direct Investment,简称FDI)和入境商务旅游(Inbound Business Tourism,简称IBT)均不断增长。1996年我国的外企数量只有24.05万户,外企投资额为7153.22亿美元,来访我国的入境商务游客只有114.68万人次;2016年我国的外企数量已经达到了50.52万户,外企投资额已经达到5.12万亿美元,而来访我国的入境商务游客也高达579.74万人次。目前,我国已经成为全球三大FDI接收国之一;同时,我国的商务旅游市场若按现有速度增长,也有望成为世界上最大的商务旅游市场。随着FDI和IBT实践的不断发展和壮大,有关二者的关系问题也开始得到关注。事实上,研究FDI和IBT的关系不仅有助于深入把握“资金流”与“人流”的关系,对于地区制定相应的吸引投资和商务游客的政策也具有积极作用。

国内外已有的相关研究已经证实了旅游与贸易之间的互动关系,如:Kulendran、Jordan、Katircioglu、Aradhyula和Kadir等分别以澳大利亚、中国、土耳其、美国堪萨斯和马来西亚为例实证分析了旅游与贸易之间的互动关系[1-5];国内的孙根年课题组也先后以香港—大陆、中国与多个国家为例证实了旅游与贸易之间的互动关系[6-7]。旅游与贸易的互动关系将旅游视为“人”的流动,将贸易看作是“物”的流动,二者之间存在相互促进的关系。同时,国内外的相关研究也已证实了FDI与旅游的格兰杰因果关系,如:Tisdell、Tang、Walmsley、Selvanathan和Tomohara分别以中国、土耳其和印度为例证实了FDI与旅游之间的单项或双向格兰杰因果关系[8-12];国内的保继刚、万广华、蒋才芳、傅元海和高明等以中国为例的研究均表明FDI与旅游之间存在正向影响或长期均衡关系[13-17]。进一步地,包富华等在探讨FDI和IBT的关系时,将FDI视为“资金”的跨国流动,将IBT看作是“人”的跨国移动,认为二者之间存在“资金流”和“人流”般的互动关系;并分别以北京、上海、广州、浙江、江苏等地为例证实了二者之间的互动关系[18-20]。

综上所述,国内外有关旅游与贸易的互动关系、FDI与旅游的格兰杰因果关系已经得以证实,而FDI和IBT的互动关系也得到证实。但目前有关FDI和IBT互动关系的研究仍处于起步阶段,对二者关系的研究存在一定的局限性,主要表现在:(1)在研究内容上,已有的研究关注对二者互动关系的验证,缺乏对二者互动关系的深入探析;(2)在研究视角上,微观的案例研究较多,宏观视角的研究少;(3)在研究方法上,已有的研究均着力于利用二者的时间序列数据基于格兰杰因果检验验证二者之间的相互作用关系,利用地理学方法从空间视角的探讨并不多,而结合时空视角的研究更是少见。因此,本文利用我国东部1996—2016年FDI和IBT的空间面板数据,结合时间和空间两个维度,沿着“过程—格局”的思路定量探讨FDI和IBT的互动关系,以期能为深入把握FDI和IBT的互动关系提供科学的依据。

二、 模型假设、研究方法与数据来源

(一) 模型假设

外商直接投资(FDI)和入境商务旅游(IBT)是促进资本跨国流动、国际经贸合作的两个系统,二者相互作用、紧密相连。就人流和资金流的本质而言,可以将FDI视为资本的一种“入境旅游”(通过资本的入境投资获得价值增值),将IBT视为外国商务游客的一种“人力投资”,因此,二者的流动不仅具有同向性,还具有一定的伴随关系。同时,东部地区又是我国FDI和IBT的集聚之地,因此,二者在我国东部的互动关系应该较为紧密。由此,提出本文的假设H1:东部FDI和IBT之间的互动关系紧密。在1996—2016年整个考察期中,我国经济受到了金融危机的刺激而增速放缓,使得我国FDI和IBT的增长也呈现出放缓的趋势,相应地,东部FDI和IBT的增长也具有相同的发展节奏。因而,东部FDI和IBT的互动作用关系也会发生相应的变化。由此,提出本文的假设H2:东部FDI和IBT之间的互动关系会逐步减弱(如图1所示)。

图1 东部FDI和IBT互动关系假设模型

地理学第一定律认为距离近的事物或属性因为空间的联通会呈现出较好的相似性[21]。作为具有逐利性的FDI,在物流和交通日益发展的背景下,运输成本的降低方便了外资的空间流动;同时,各地政府对招商引资也越来越重视,使得各地在吸引FDI上也会产生一定的竞争,这加速了FDI的流动和空间溢出效应。而入境商务游客由于消费高,停留时间长,出游频率高,因此,其出游半径会围绕旅游目的地不断扩大化,而现代交通的快速发展,正好助长了入境商务游客在旅游目的地的扩散。因此,IBT的发展也会存在一定的空间溢出效应。可见,东部FDI和IBT的互动关系也会受到邻近地区的影响。由此,提出本文的假设H3:东部FDI和IBT之间的互动关系存在空间依赖。而受地理空间邻近效应的影响,一个地区经贸的发展对邻近地区会产生一定的空间扩散效应,即:空间溢出。因此,FDI和IBT的互动关系也会出现空间溢出。由此,提出本文的假设H4:东部FDI和IBT的互动关系具有一定的空间溢出效应(如图1所示)。

(二) 研究方法

1. 改进的灰色关联模型。该模型是依据两列数据序列曲线平均相对变化态势的接近程度来计算数据之间的关联程度。对于离散的时间序列数据,可以用两个时间序列在各自对应的时段Δtk=tk-tk-1(k=2,3,…,n)上曲线的平均相对变化率来衡量。

对于时间区间[a,b],b>a≥0,令

因而有下面的定义:

设[a,b]上的系统特征序列为X0={x0(t1),x0(t2),…,x0(tn)},系统行为序列为

Xi={xi(t1),xi(t2),…,xi(tn)}(i=1,2,…,m)

称公式1为Xi改进的灰色斜率关联度。

(1)

当-1≤γi<0时,|γi|的值越大,则表示两个变量之间的负关联性越强;当0<γi≤1时,γi的值越大,则表示两个变量之间的正关联性越强;若γi=0,则表示X0与Xi之间没有关联。

当tk=k,k=1,2,…,n时,公式2可以简写为

(2)

改进的灰色斜率关联度-1≤γi≤1,若X0与Xi的平均相对变化率越接近,则|γi|越大。

本研究运用改进的灰色关联模型以测度FDI与IBT之间的互动水平,该模型通过引入符号函数来反映二者之间的相关关系。如果两列数据在同一时段的平均相对变化率相同,则可以判定二者间的关联系数为正;如果其平均相对变化率的方向相反,则可以判定二者间的关联系数为负。该模型综合利用两序列数据平均相对变化率的构成差和构成比来判定FDI与IBT的关联系数,因此,能更准确地测度FDI与IBT之间的相互作用和关联程度,也能更为真实地反映二者之间的互动关系。

2. 空间自相关模型。空间自相关与传统地理统计的最大区别是引入空间权重矩阵,用以测度变量间的相互依赖关系。空间自相关分为两种:即全局空间自相关和局部空间自相关。全局空间自相关是指在既定的研究范围内,邻近位置的某属性之间的相关程度;局部空间自相关是指研究范围内某属性所在的空间区域与周围邻近区域之间的相关性。

全局空间自相关能从整体上描述变量在既定研究区域内的空间集聚态势,并探索变量在一定区域内的空间关联性和在该区域内存在的空间差异。全局空间自相关一般通过空间自相关指数Moran’s I来测度,用以反映变量在空间上的集聚程度,见公式3:

(3)

Moran’s I是针对整个研究区域概括出的统计量,是各子区域与相邻区域空间自相关程度与水平的一种整体度量。但各子区域间完全一致的情况很少见,常存在不同水平与性质的空间自相关,即:空间异质性。为了进一步测度空间的异质性,还需要依赖局部空间自相关统计量LISA以进行。本研究用Local Moran’s I来测量某区域与邻近区域间的空间自相关状态,其定义如下:

(4)

(5)

当I为正值且较大时,表示区域单元与邻近单元的观测属性之间存在较强的正空间自相关,即:观测变量之间呈局部空间聚集状;当I为负值且较小时,表示区域单元与邻近单元的观测属性之间存在较强的负空间自相关,说明区域单元的观测变量与邻近单元相比更高或更低。

局部空间自相关的LISA集聚图可以进一步辨别出变量的集聚区域,一般存在高-高(HH)、低-低(LL)、高-低(HL)和低-高(LH)4种类型。前两种情况表示观测变量具有较强的同质性,变量之间的空间差异程度较小;后两种情况表示观测变量具有较强的异质性,变量之间的空间差异程度较大。

(三) 数据来源

本研究所需数据主要包括东部11个省市(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南)的FDI(外企数量、外企投资)和IBT两项指标的三列数据。外企数量和外企投资两个指标数据分别来自1996—2016年我国东部11个省市的统计年鉴。在IBT规模选用1996—2016年《入境旅游者抽样调查》中以商务、会议和文体科技旅游为目的的比例数据,再乘以各自入境过夜游客的基数得到IBT规模数据。其中,缺失的数据已利用内插法进行修正。

三、 实证分析

(一) 我国东部FDI与入境商务旅游的互动演变过程分析

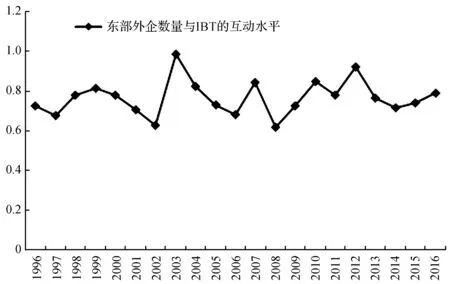

1. 外企数量与入境商务旅游的互动演变过程。东部外企数量与IBT的整体互动处于较高水平,其值在0.6173~0.9839之间波动,并具有一定的下降趋势(图2)。1996年东部外企数量与IBT的互动水平为0.7245,1997年降至0.6761,1998年和1999年分别增至0.7803和0.8126,之后不断降低,至2002年降至0.6274,2003年又猛升至0.9839,随后不断下滑,至2006年下滑至0.6795,2007年增至0.8427,2008年又降至0.6173,2009年和2010年分别增长至0.7267和0.8482,2011年又降至0.7798,2012年升至0.9240,2013年和2014年分别降至0.7662和0.7171,2015年和2016年又分别回升至0.7382和0.7892。总体而言,东部外企数量和IBT的互动水平虽整体处于较高水平,但并不稳定,经历了“波浪状”般的变化过程。

图2 东部外企数量和IBT的互动水平

就东部11省市外企数量与IBT的互动整体均值而言,广东、上海和北京位列前三,三者的值分别为0.789、0.777和0.775,而山东和河北分别以0.707和0.697的分值居于后两位。这说明广东、上海和北京的外企数量与IBT的互动水平处于领先地位,而山东和河北相对而言还较为落后。东部外企数量与IBT的互动水平出现了极化效应,这与广东、上海和北京良好的经济发展水平、基础设施及对外开放水平均有关。

图3 东部11省市外企数量和IBT的互动水平

东部大部分省市外企数量与IBT的互动均经历了“波浪状”般的变化,但二者的互动演变在波动形制和演变趋势均存在一定的省际差异(图3)。就波动形制而言,北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、福建和海南的外企数量与IBT的互动演变呈明显的“峰林”状,而浙江外企数量与IBT的互动演变呈连续的“倒抛物”状,山东和广东外企数量与IBT的互动演变呈“线型”状。就波动趋势而言,北京、江苏的外企数量与IBT的互动水平在波动中有一定的上升趋势,天津、河北、辽宁、福建、浙江、山东、广东和海南的外企数量与IBT的互动水平在波动呈下降趋势波动中有所回升。

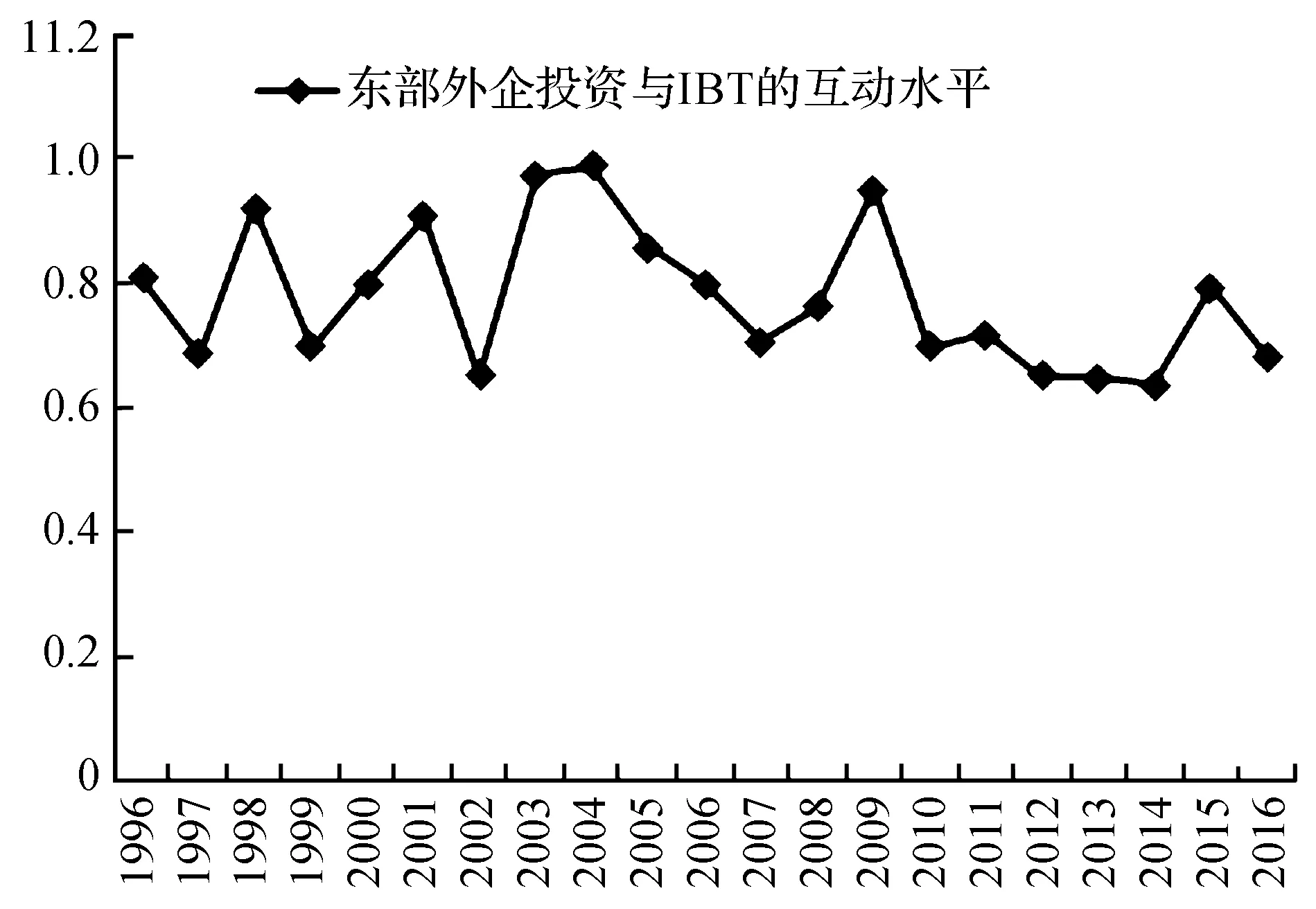

图4 东部外企投资和IBT的互动水平

2. 外企投资与入境商务旅游的互动演变过程。东部外企投资与IBT的整体互动也处于较高水平,其值在0.6361~0.9887之间波动,并具有一定的下降趋势(图4)。1996年东部外企投资与IBT的互动水平为0.8079,1997年降至0.6866,1998年猛升至0.9213,1999年又降至0.6977,2001年增长至0.9083,2002年又下滑至0.6510,2003年和2004年又分别升至0.9510和0.9887,随后几年不断下滑,至2008年下滑至0.7606,2009年又猛增至0.9499,2010年又降至0.6972,2011年回升至0.7169,2012年又降至0.6510,2013年和2014年分别降至0.6490和0.6361,2015年回升至0.7932后又降至0.6842。总体而言,东部外企投资和IBT的互动水平虽整体处于较高水平,但并不稳定,经历了“波浪状”般的变化过程。

就东部11省市外企投资与IBT的互动整体均值而言,上海、广东和北京位列前三,三者的值分别为0.788、0.78和0.765,而浙江和天津分别以0.729和0.710的分值居于后两位。这说明广东、上海和北京的外企数量与IBT的互动水平处于领先地位,而浙江和天津相对而言还较为落后。东部外企投资与IBT的互动水平也出现了极化效应,这也与上海、广东和北京良好的经济发展水平、基础设施及对外开放水平均有关;浙江外企投资与IBT的互动水平较低,这是因为浙江民营企业较为发达,在一定程度上抑制了对FDI的吸引,限制了外企投资与IBT互动水平的发展。

图5 东部11省市外企投资和IBT的互动水平

东部大部分省市外企投资与IBT的互动均经历了“波浪状”般的变化,但二者的互动演变在波动形制和演变趋势上也存在一定的省际差异(图5)。就波动形制而言,北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、山东和浙江的外企投资与IBT的互动演变呈明显的“峰林”状,福建、广东的外企投资与IBT的互动演变呈“线型”状,海南的外企投资与IBT的互动演变呈先“线型”后“波浪”的形制。就波动趋势而言,北京、上海、江苏和福建的外企投资与IBT的互动水平在波动中有一定的上升趋势,河北、辽宁、浙江、山东、广东和海南的外企投资与IBT的互动水平在波动呈下降趋势,天津在波动中有所回升。

就东部整体总体而言,近20年来东部FDI与IBT的互动水平较高(证实了假设H1),二者的互动经历了“波浪状”般的演变过程,并具有一定的下降趋势(证实了假设H2);广东、上海和北京FDI与IBT的互动水平始终位居前列。但二者的互动演变在波动形制和演变趋势均存在一定的省际差异:在波动形制上,大部分省市呈“峰林”状、少部分省市呈“线型”状、“倒抛物线”和“波浪”状;在演变趋势上,大部分省市呈下降趋势,少部分省市有上升趋势。

(二) 我国东部FDI与入境商务旅游的互动格局演变分析

东部FDI与IBT的互动过程分析表明,东部11省市FDI与IBT的互动变化具有一定的省际差异,表现在空间格局上即为空间分异性,因此有必要对二者的互动水平进行空间格局演变分析,以进一步把握二者的互动演变特征。

1. 全局空间自相关检验。由图6可见(N和I分别代表外企数量与IBT、外企投资与IBT互动水平的Moran’s I指数),1996—2016年东部外企数量与IBT互动水平的Moran’s I的绝对值大部分大于0.1,且均通过了1%的显著性检验,表明东部外企数量与IBT的互动关系在空间上呈现出一定的空间相关性,即二者的互动关系存在空间依赖关系。1996年东部外企数量与IBT互动水平的Moran’s I值为-0.2591,2000年增长至0.4809,2005年又降至-0.2075,2010年又涨至0.0932,至2016年又降至-0.1291。东部外企数量与IBT互动水平的Moran’s I的绝对值呈下降趋势,这表明东部外企数量与IBT互动关系的空间依赖性在减弱。

图6 东部FDI和IBT的全局Moran’s I

由图6可见,1996—2016年东部外企投资与IBT互动水平的Moran’s I的绝对值大部分大于0.1,且均通过了1%的显著性检验,表明东部外企投资与IBT的互动关系在空间上呈现出一定的空间相关性,即二者的互动关系存在空间依赖关系。1996年东部外企投资与IBT互动水平的Moran’s I值为-0.4736,2000年涨至-0.3783,2005年又降至-0.406,2010年又涨至-0.2287,2016年又增长至0.1341。东部外企投资与IBT互动水平的Moran’s I的绝对值呈下降趋势,这表明东部外企投资与IBT互动关系的空间依赖性在减弱。

综上可见,东部FDI和IBT的互动关系存在空间依赖关系,由此证实了假设H3。东部外企数量与IBT、外企投资与IBT互动水平的Moran’s I的负值较多,这表明东部FDI与IBT的互动关系在空间上呈负相关的频次大于正相关的频次。全局空间自相关检验并不能判断变量在局部区域的依赖关系,还需要利用局部空间自相关分析进行进一步的探测分析,才能进一步识别出变量在空间上的集聚态势。

2. 局部空间自相关检验。为了进一步辨别1996—2016年东部FDI与IBT互动关系的空间依赖关系的时空演变,利用Geoda分别制作出1996年、2000年、2005年、2010年和2016年外企数量和IBT、外企投资和IBT互动水平的LISA集聚图,见图7和图8。

由图7可见,1996—2016年东部外企数量与IBT的互动关系存在明显的地域分化现象。1996年东部外企数量与IBT互动关系的空间差异较大,二者的互动水平较低并被相邻互动水平较高的省区包围(LH)的地区为河北和福建;自身互动水平高,被低互动水平省区包围的地区(HL)是广东。2000年东部外企数量与IBT互动关系的集聚模式有所变化,河北和北京进入LL区,说明河北外企数量与IBT的互动水平并未提高,而北京外企数量与IBT的互动水平有所下滑。2005年辽宁和北京进入HL区,说明北京外企数量与IBT的互动水平有所提高;山东进入LL区,说明山东并未突破互动水平低的现状。2010年,河北进入HL区,说明河北外企数量与IBT的互动水平有所提高,福建进入LH区,说明福建外企数量与IBT的互动水平被相邻互动水平较高的省区包围。2016年河北进入HL区,说明河北外企数量与IBT的互动水平仍旧较高;福建进入LH区,说明福建外企数量与IBT的互动水平仍有待于提升。总体而言,东部外企数量与IBT互动关系的集聚模式共有三类,即:LH类型、HL类型和LL类型,1996—2016年中均没有出现HH类型。

值得注意的是,1996年河北位于LH区,说明河北外企数量与IBT的互动水平低于周边省市;2000年河北和北京均为LL集聚模式,表明北京外企数量与IBT的互动水平在降低;2005年北京进入HL区,说明北京外企数量与IBT的互动水平在升高,已高于周边省市;2010年和2016年河北进入HL区,说明河北外企数量与IBT的互动水平得到了提升,从而超越周边邻近省市进入了HL区。观察河北和北京集聚模式的变化可见,河北由LH区经由LL区进入了HL区,而北京由LL区进入HL区,两个省市集聚模式的变化表明河北外企数量与IBT的互动关系受到了周边邻近省区北京的影响,LH区、LL区与HL区之间的互动效应显著,即:低互动水平地区与高互动水平地区之间的相互影响显著。

图7 1996—2016年外企数量和IBT互动关系的局部空间自相关

相反,1996年福建位于LH区,2000年和2016年仍旧位于LH区,1996年广东位于HL区,2005—2016年并不显著。同时,观察福建和广东集聚模式的变化可见,互动水平较高的省市与互动水平较低的省市间缺乏有效的空间互动,即:低互动水平地区受到高互动水平地区的影响并不显著。对比河北、北京和福建、广东的集聚模式的变化可见,东部外企数量与IBT互动关系的空间互动效应在华北地区表现明显。[注]参考已有文献将东部11省市划分为四大地区,即:东北地区(辽宁)、华北地区(北京、天津和河北)、华东地区(山东、江苏、上海、浙江和福建)和华南地区(广东和海南)。进一步对比二者关系在四大区的变化发现,二者的互动关系在各“区”之间具有一定的稳定性,这说明二者互动关系的空间互动效应仅在“小区”内显著,在“小区”间不显著,部分证实了假设H4。

图8 1996—2016年外企投资和IBT互动关系的局部空间自相关

由图8可见,东部外企投资与IBT的互动关系也存在明显的地域分化现象。1996年东部外企投资与IBT互动水平的空间差异较大,二者的互动水平较低并被相邻互动水平较高的省区包围(LH)的地区为河北;自身互动水平高,被低互动水平省区包围的地区(LH)是山东和浙江。2000年外企投资与IBT互动关系的集聚模式有所变化,北京和浙江均进入HL区,说明北京外企投资与IBT的互动水平有所提高,浙江外企投资与IBT的互动水平被低值区包围。2005年北京仍位于HL区,说明北京外企投资与IBT的互动水平仍旧被低值区包围;山东进入LL区,说明山东并未突破互动水平低的现状。2010年北京仍位于HL区,浙江进入LH区,说明浙江外企投资与IBT的互动水平有所下滑。2016年北京进入LL区,表明说明北京外企投资与IBT的互动水平在下滑;浙江进入LH区,说明浙江外企投资与IBT的互动水平仍有待于提升。总体而言,东部外企投资与IBT互动关系的集聚模式共有三类,即:LH类型、HL类型和LL类型,1996—2014年中均没有出现HH类型。

值得注意的是,1996年河北位于LH区,说明河北外企投资与IBT的互动水平低于周边省区;2000年北京进入HL区,说明北京外企投资与IBT的互动水平高于周边省区,也表明河北的低值区现状并未得到改变;2005年和2010年北京仍位于HL区,表明北京的外企投资与IBT的互动水平依旧维持在高位;2016年北京进入LL区,说明北京外企投资与IBT的互动水平在下滑,从而使得其与周边邻近省市具有类似的特征。观察河北和北京集聚模式的变化可见,河北低值区的现状并未有所改变,北京由HL区进入了LH区,这说明北京外企投资与IBT的互动关系受到了周边邻近省区河北的影响,LH区与HL区之间的互动效应显著,即:高互动水平地区受到低互动水平地区的影响显著,北京的互动水平被河北拉低。

同时,1996年山东位于HL区,说明山东外企投资与IBT的互动水平高于周边省市;2005年山东进入LL区,说明山东受周边省区影响外企投资与IBT的互动水平也被拉低。观察山东集聚模式的变化可见,山东外企投资与IBT的互动关系受到了周边邻近省区河北的影响,HL区与LL区之间的互动效应显著,即:高互动水平地区受到低互动水平地区的影响显著。同理,1996年和2000年浙江位于HL区,说明浙江外企投资与IBT的互动水平高于周边省市,2010年和2016年浙江进入LH区,说明浙江外企投资与IBT的互动水平在急剧降低,使得其互动水平甚至低于了早年互动水平较低的周边省市,观察浙江集聚模式的变化可见,浙江外企投资与IBT的互动关系受到了周边邻近省市的影响,HL区与LH区之间的互动效应显著,即:高互动水平地区受到低互动水平地区的影响显著,即:浙江外企投资与IBT的互动水平也被拉低。

观察北京、河北、山东和浙江集聚模式的变化可见,互动水平较高的省市与互动水平较低的省市间具有显著的空间互动,即:高互动水平地区受到低互动水平地区的影响显著。对比北京、河北、山东和浙江集聚模式的变化可见,东部外企投资与IBT互动关系的空间互动效应在华北地区和华东地区均表现明显。进一步对比二者关系在四大区的变化发现,二者的互动关系在各“区”之间也具有一定的稳定性,这说明二者互动关系的空间互动效应仅在“小区”内显著,在“小区”间不显著,部分证实了假设H4。

四、 结论与讨论

已有研究证实FDI与IBT之间存在互动关系,二者可以被视为“资金流”和“人流”的关系,二者相互作用、彼此促进。本文选取1996—2016年我国东部11省市FDI和IBT的空间面板数据,利用改进的灰色关联模型,在测度东部11省市FDI和IBT互动水平的基础上,分析了东部FDI和IBT的互动过程,并进一步利用全局空间自相关和局部空间系相关探讨了东部FDI和IBT的互动格局。主要的研究结论如下:

第一,近20年来东部FDI与IBT的互动水平较高(证实了假设H1),广东、上海和北京FDI与IBT的互动水平始终位居前列,出现了极化效应;东部FDI与IBT的互动经历了“波浪状”般的演变过程,并具有一定的下降趋势(证实了假设H2);二者的互动演变在波动形制和演变趋势均存在一定的省际差异:在波动形制上,大部分省区呈“峰林”状、部分省区呈“线型”状、“倒抛物线”和“波浪”状;在演变趋势上,大部分省区呈下降趋势,表明东部FDI与IBT的互动关系在逐步减弱。

第二,全局空间自相关检验表明,东部FDI与IBT的互动关系在空间上呈现出一定的空间相关性,即二者的互动关系存在空间依赖关系(证实了假设H3);但东部外企数量与IBT、外企投资与IBT互动水平的Moran’s I的绝对值均呈下降趋势,这表明东部FDI与IBT互动关系的空间依赖性在减弱。东部FDI与IBT互动水平的Moran’s I的负值较多,这表明东部FDI与IBT的互动关系在空间上呈负相关的频次大于正相关的频次。

第三,局部空间自相关检验表明,东部FDI与IBT的互动关系存在明显的地域分化现象。东部外企数量与IBT互动关系的集聚模式共有三类,即:LH类型、HL类型和LL类型,对比以上三种集聚模式的变化可见,二者的互动关系存在空间互动效应;这种空间互动效应在华北地区表现明显。东部外企投资与IBT互动关系的集聚模式共有三类,即:LH类型、HL类型和LL类型,对比以上三种集聚模式的变化可见,二者的互动关系存在空间互动效应,这种空间互动效应在华北地区和华东地区均表现明显。进一步对比二者关系在四大区的变化发现,二者的互动关系在各“区”之间具有一定的稳定性,说明二者互动关系的空间互动效应仅在“小区”内显著,在“小区”间不显著,说明东部FDI与IBT的互动关系出现了空间溢出效应(证实了假设H4),但这种溢出效应又具有一定的地区封闭性。

本研究在FDI与IBT互动关系实证研究的基础上,利用改进的灰色关联模型测度了东部FDI与IBT的互动水平,并进一步分析了二者的互动过程和格局。在研究方法上,利用改进的灰色关联模型去检验FDI与IBT的互动水平,对二者的互动关系研究而言是一种较新的有益探索;在研究内容上,分析二者互动的过程和格局,是对已有关于FDI与IBT互动关系研究的一种推进和深化;在研究视角上,加深了宏观视角下对二者互动关系的探索,弥补了以往微观研究的不足;在研究结论上,通过对东部FDI与IBT互动过程和格局的演变分析,认为二者的互动关系在时序上经历了“波浪状”般的演变过程,在空间上存在空间依赖并具有空间溢出效应,从时空视角加深了对二者互动关系的认识,对于促进东部FDI与IBT互动关系的深入发展也具有一定的参考价值。随着东部改革开放的深入,其FDI与IBT仍将持续增长,而东部二者的互动关系也存在空间分异性,因此,如何因时制宜、因地制宜地制定FDI和IBT有效互动的政策是东部面临的重要问题。

首先,基于东部FDI与IBT互动过程研究结果,东部可以根据其演变规律因时制宜地调整各省的发展策略。当FDI与IBT处于互动的“高值”期时,可以通过适时的分流政策引导其向“洼地”流动,由此促进二者互动关系的空间溢出。而在本区即将面临“低值”期时,可以进行提前预判,适当调整本区对FDI的吸引政策,促进FDI的流入,由此带动IBT的增长;也可以实时调整对IBT的投入,周期性地推进IBT产品的更新和升级、市场营销和服务接待等工作,通过带动“客流”以促进FDI的流入。

其次,基于东部FDI与IBT互动格局研究结果,东部可以因地制宜地调整FDI与IBT的发展策略。例如:可以通过有效引导高值区FDI与IBT的发展,通过疏导“资金流”和“人流”引导东部互动高值区的空间溢出,从而构建FDI与IBT的互动高地,进一步抬升整个东部地区FDI与IBT的互动水平。同时,也可以通过实施“区”间的强强联手、高低匹配发展等措施促进东部FDI与IBT的空间流动,打破“区”间壁垒,促进二者互动关系的空间渗透。在强强联手方面可以通过“结对子”的方式使跨区的高值区与高值区联合(北京、上海和广东三地的联合)以促使FDI与IBT互动关系的空间流动;在高低匹配方面,可以通过高值区与邻近低值区的错位匹配以进一步加强二者关系的“区内”联动,如可以通过山东与江苏、广东与海南的联合发展促进FDI与IBT的良性互动。